自然教育助力乡村绿色发展研究

朱莉 陈佩

[摘 要]随着自然教育在国内的兴起,拥有良好自然生态资源的广大乡村在寻求发展的过程中,逐渐将自然教育融入发展规划。近年来,湖南湘江新区西部的白箬铺镇凭借其显著的区位优势和优美的生态环境,联合长沙市湖湘自然科普中心,开展了“白箬之光儿童友好型自然教育人才培养”和“白箬之光儿童友好自然陪伴成长”等系列活动。文章通过对儿童问卷、各类访谈以及项目相关资料进行分析发现,自然教育项目在促进本土讲师生态素养及自然教育教学素养、提高本地居民绿色发展意识和意愿方面成效较高,在提高儿童自然联结方面成效中等,在提升本地自然联结、乡土自信方面成效较低。白箬铺自然教育实践以培养本地人才作为起点,使本地儿童和家庭先受益,重建本地人乡土自信和激活乡建乡创人员内生动力,以及优先构建信任关系和孵育土壤环境等,不仅开拓出一条独具特色的乡村绿色发展之路,也回应了乡村自然教育领域的关键问题,可为中国广大乡村提供借鉴。

[关键词]乡村绿色发展;自然教育;儿童友好理念;白箬铺镇

[作者简介]朱莉,生态学博士,黄冈师范学院生物与农业资源学院讲师(湖北黄冈 438000);陈佩(通讯作者),白箬之光乡村创客服务中心中级社工师(湖南长沙 410005);谢敏,长沙市湖湘自然科普中心负责人(湖南长沙 410023);彭倩,黄冈师范学院生物与农业资源学院讲师(湖北黄冈 438000);赵蕊,黄冈师范学院生物与农业资源学院本科生(湖北黄冈 438000);郭源源,黄冈师范学院生物与农业资源学院本科生(湖北黄冈 438000)

[基金项目]白箬之光儿童友好自然教育人才培养项目;2022年湖北省大学生创新创业训练计划项目(S202210514025)

党的二十大报告指出,未来要“坚持农业农村优先发展”,“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”;①同时也指出,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”。②生态资源是中国乡村的宝贵财富,绿色发展是乡村振兴的必由之路。但目前乡村绿色发展之路仍存在很多“拦路虎”。首先,农民绿色发展意识、生态意识不到位,缺乏有效的绿色发展、生态环保宣教,③忽视自然资源的生态价值,也尚未从中获得显著收益。④其次,城镇化快速发展使得中国农民丧失了乡村自信,自己不愿回到农村发展,也不愿让子女留在乡村,乡村建设后继无人。①再次,乡村绿色产业有待升级,大多乡村生态旅游是一过性消费,粘性不够、后劲不足,旅游产品缺乏特色和质量,无法形成持续稳定客源。②最后,乡村绿色发展机制尚未建立,缺乏乡村自然资源评估机制、生态补偿机制以及相关制度保障机制,等等。③

近年来,随着自然教育在国内的兴起,拥有良好自然生态资源的广大乡村在寻求发展的过程中,逐渐将自然教育融入发展规划。本文以自然教育作为乡村绿色发展的解决方案之一,在总结国内乡村自然教育的发展经验并反思其中存在问题的基础上,对湖南省白箬铺自然教育的实践进行案例分析和经验总结。白箬铺的自然教育不仅开拓出一条独具特色的乡村绿色发展之路,而且也回应了乡村自然教育领域的一些关键问题。

一、中国乡村的自然教育

(一)自然教育从城市到乡村

近年来,自然教育在国内受到广泛关注,自然教育实践在各地蓬勃发展,形成具有中国特色和时代特点的全新业态。④全国自然教育网络认为自然教育是在自然中实践的,倡导人与自然和谐关系的教育。⑤国家林业和草原局在《自然教育导则》中指出,自然教育是依托各类自然资源,综合公众特征,设定与自然联结的教育目标,通过提供设施和人员服务引导公众亲近自然、认知自然、保护自然的主题性教育过程。⑥林昆侖等总结出国内自然教育实践普遍具有的特征:注重自然体验;强调向自然学习,教育的方式是引导的、启发的、生成性的;开展自然教育旨在改善人与自然关系,激发尊重自然并保护自然的价值理念和行为方式。⑦

从地域来看,国内的自然教育最早是在经济较发达城市的公园、城郊自然区域进行,随后扩展到自然资源更丰富多元的农村。⑧从服务对象上来说,目前国内自然教育大多面向城市亲子家庭,这是因为:一方面,城市中产家庭更具有支付能力,另一方面,这些父母最先意识到儿童“自然缺失症”的问题。随着乡村撤点并校以及互联网的全面覆盖,农村儿童使用手机的时间大大增加,他们对自己家乡的山川、河流、土地的认知与父辈相比大大减少,⑨甚至表现出比城市儿童更严重的“自然缺失症”。而农村父母相对来说素质教育的主观意愿和支出能力较弱,且大多意识不到儿童早年与自然联结对其一生的重要意义。以上原因使得自然教育无法惠及乡村儿童。①

此外,中国乡村大规模城镇化的弊端逐渐凸显,乡村社会出现诸多问题。这些问题不仅表现在乡村的经济结构、生活方式和风俗文化生活上,也表现在乡村生态环境的变化。②在这样的特殊时期,倡导人与自然和谐发展的自然教育为乡村建设提供了新思路。③

在乡村开展自然教育,除了可改善乡村儿童的“自然缺失症”,提高村民及儿童的生态意识,使可持续发展理念深入民心;还可作为一种产业业态,活化乡村自然资源,促进乡村产业的优化与转型;④并可通过挖掘特色乡土文化、农耕文化来打造特色课程,⑤增加村民的文化认同感,提升乡建内在动力。

(二)乡村自然教育的发展经验以及存在的问题

余孟韩等研究者从46个案例中选取 8 个社会认可度较高的典型案例进行分析,发现乡村自然教育多是走社区发展和产业发展两种路径。⑥前者以社区发展为核心,通过自然教育活动活化当地社区;后者以发展和升级当地产业为核心,通过自然教育的介入来促进产业升级和优化。宋晓青通过分析浙江乡村自然教育,发现较为成功的案例大多以企业、政府、自然教育机构、村民、志愿者等组成乡村共同体,通过“自然教育 + 艺术 + 文创”的形式助力乡村文旅融合发展。⑦杭州青山村自然学校则以水资源保护项目为基石,形成了社会企业属性的共同体,比如自然学校会把收入的20%捐给水资源保护项目,村民则从民宿收入中抽取10%—20%反馈给自然学校,用于村庄的环境治理。⑧

2021年,中国自然教育大会因疫情转为线上,但其增设的“自然教育助力乡村振兴”版块涌现出多个自然教育带动乡村发展的典型案例。福建屏南龙潭里村自然艺术学校以“人人都是艺术家”的理念,为学校、企业、家庭提供各类自然体验、艺术教育活动。处于云川交界泸沽湖畔的达祖小学森林农场探索出与农地结合的乡村旅游,让游客认识泸沽湖的自然生态和纳西传统文化,让村民看见生态种植的好处。福建闽侯县栖地自然学校带动老农、传统手作者等在地人才、返乡青年,让都市人群深入体验乡村,也让在地村民看到乡村生态的珍贵并感到由衷的自豪。

虽然自然教育在乡村的实践已有较多成功案例,但放眼整个中国,自然教育能够可持续支持乡建的仍是少数,普遍还存在以下问题:一是课程缺乏整体规划,没有形成体系,且大多雷同、重复,无持续更新能力;⑨二是目前主要的参与者是城市亲子家庭,但乡村儿童才是未来乡村生态保护和乡村振兴的主力军;三是乡镇政府更容易盯住自然教育的经济价值、产业价值而忽略其文化教育价值,更因后者“见效慢”而缺乏耐心;四是自然教育行业本身人才资源就很短缺,①而乡村由于人才的流动性和不稳定性等原因,人才短缺问题更为突出;②五是目前国内自然教育行业关于课程或者项目的成效评估几乎空白,成为行业发展的一大阻碍因素。③上述问题都制约着乡村自然教育的良性发展,并影响其在乡村振兴中发挥绿色引领作用。然而,尽管存在这些问题,但至少表明这些地方是认可自然教育对于乡村振兴的价值的。目前中国的乡村自然教育大多集中在一二线城市周边,以及一些被艺术家、公益人士等“新村民”幸运选中的区域,而更广大的经济欠发达、生态资源不够丰富的中国乡村,其实并没有机会引入自然教育,他们对自然教育的认知是极其模糊的。自然教育助力乡村振兴还任重道远。

二、白箬铺自然教育案例分析

对白箬铺自然教育案例的探析,应从对“白箬之光”儿童友好自然教育支持项目的成效评估开始,并结合项目的持续推进情况进行全面分析,以期探索自然教育在白箬铺如何回应乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴等方面的社会发展问题。

(一)项目的缘起

白箬铺镇地处湖南湘江新区西部,区位优势显著,生态环境优美。近年来该镇因地制宜重点发展休闲农业和乡村旅游业,2020年成功创建光明大观园国家4A级景区。值得一提的是,白箬铺一直有着“儿童友好”的历史传统。抗战期间,名声斐然的幼幼学校曾搬迁至此,其“仁爱、诚信、乐学、创新”的精神,一直流传至今。

“儿童友好”型城市的概念起源于1996年联合国第二届人居环境会议,而国内儿童友好型城市的实践工作起步较晚,因此,白箬铺进一步找准定位,以创建全国儿童友好先行先试镇为目标,试图探索出一条以儿童友好来回应乡村振兴的特色之路。白箬铺提出重点打造、创响“白箬之光”镇域公共品牌,其中儿童友好是重要内核。目前该镇已成功申创全国一村一品示范村镇、省级一二三产业融合发展示范园和长沙市儿童友好先行先试镇。2020年底,长沙市湖湘自然科普中心(以下简称“湖湘自然”)正在寻找第二届湖南自然教育论坛的举办地,白箬铺镇镇政府和白箬之光乡村创客服务中心相关人员都意识到,自然教育可能正是实现儿童友好的重要载体。2021年3月,第二届湖南省自然教育论坛在白箬铺镇成功举办。之后,白箬铺儿童友好自然教育孵化中心在乡创中心挂牌成立,在白箬铺扎根助力自然教育。2021年3月—6月,“湖湘自然”在白箬铺开展了一系列儿童参与的自然教育公共空间营造、美丽屋场自然装置共建项目。2021年6月,“湖湘自然”支持在乡大学生开展“农时·农事·农趣”儿童友好月系列活动。2021年8月,白箬铺政府与“湖湘自然”签署协议,开启了“白箬之光”儿童友好自然教育支持项目,主要包括“‘白箬之光’儿童友好型自然教育人才培养”和“‘白箬之光’儿童友好自然陪伴成长”系列活动。从2021年10月至2022年3月,“湖湘自然”在白箬铺开展了持续3期共12天的常态培训,共培养本地学员60余人次,其中25人达到结业要求。培训结束后,学员们走进白箬铺中小学及幼儿园,累计宣讲31次,给1500个孩子带去身边的自然故事。2022年6月,“湖湘自然”培养的本地学员成为儿童友好活动月的主力,成功开展儿童友好自然嘉年华活动,吸引了100多个本地和城市亲子家庭参加。2022年7月—12月,在“湖湘自然”支持下,以本地学员为主体成立了妈妈讲师团,9个核心成员组成5个小分队并开发了5个本土系列课程,之后在白箬铺持续开展自然陪伴成长系列活动,截至2023年2月,共开展活动30场,参与儿童310人次,其中97%为本地儿童。

(二)“白箬之光”儿童友好型自然教育项目简介

1.人才培养计划

“白箬之光”儿童友好型自然教育人才培养计划是一种持续常态培训,其内容形式包括但不限于自然游戲、自然观察、自然笔记和自然知识。每一期都有“真人故事书”,并邀请两位湖南本土自然教育和环境保护一线的践行者来做分享。参加培训的“准讲师”们通过亲身体验、总结分享以及互动交流等形式多样的活动,进行全身心的整全学习,使感性认知和理性认知同时提高。学员们通过培训可以掌握开展自然教育活动的常用技能,包括利用“形色”等APP程序识别常见植物;体验并开展自然游戏;掌握自然观察方法;学会自然笔记;了解生物多样性调查方法;认识生态系统,培养良好的生态观;观察识别鸟类;掌握自然公益课宣讲技巧;等等。培训结束后,通过考核的学员还可以成为“湖湘自然”持证讲师。

2.陪伴成长系列活动

妈妈讲师团的5个本土系列课程分别以二十四节气、香草、五感体验、水稻和《诗经》为主题,分别扎根齐天庙村、光明村、龙莲村、淑一村和黄泥铺村。讲师们在“湖湘自然”的协助下,留意利用和挖掘本土素材,串联本地人与事。以“跟着节气读白箬”小分队为例,发起人天云根据时令节气和当地特色资源,设计了“大暑盛夏荷香浓”“暑去凉来好个秋”“不一样的秋分”“立冬相约忘年交”“春意萌动向新生”等系列活动。每一场活动不论多少人报名,讲师们都认真完成踩点、教学设计、风险评估和预案以及试课和磨课等各个活动环节。活动结束后,讲师们以集体访谈或者问卷的形式收集参与家庭的反馈,以期把活动延续得更好。这些反馈资料也成为后续项目评估的重要参考。

(三)项目成效评估

2022年底,“湖湘自然”联合黄冈师范学院专业人员,希望对项目做一个成效评估,同时希望通过评估对该项目进行迭代升级,使自然教育可以更好地支持白箬铺走绿色发展之路。

1.成效评估指标体系的构建

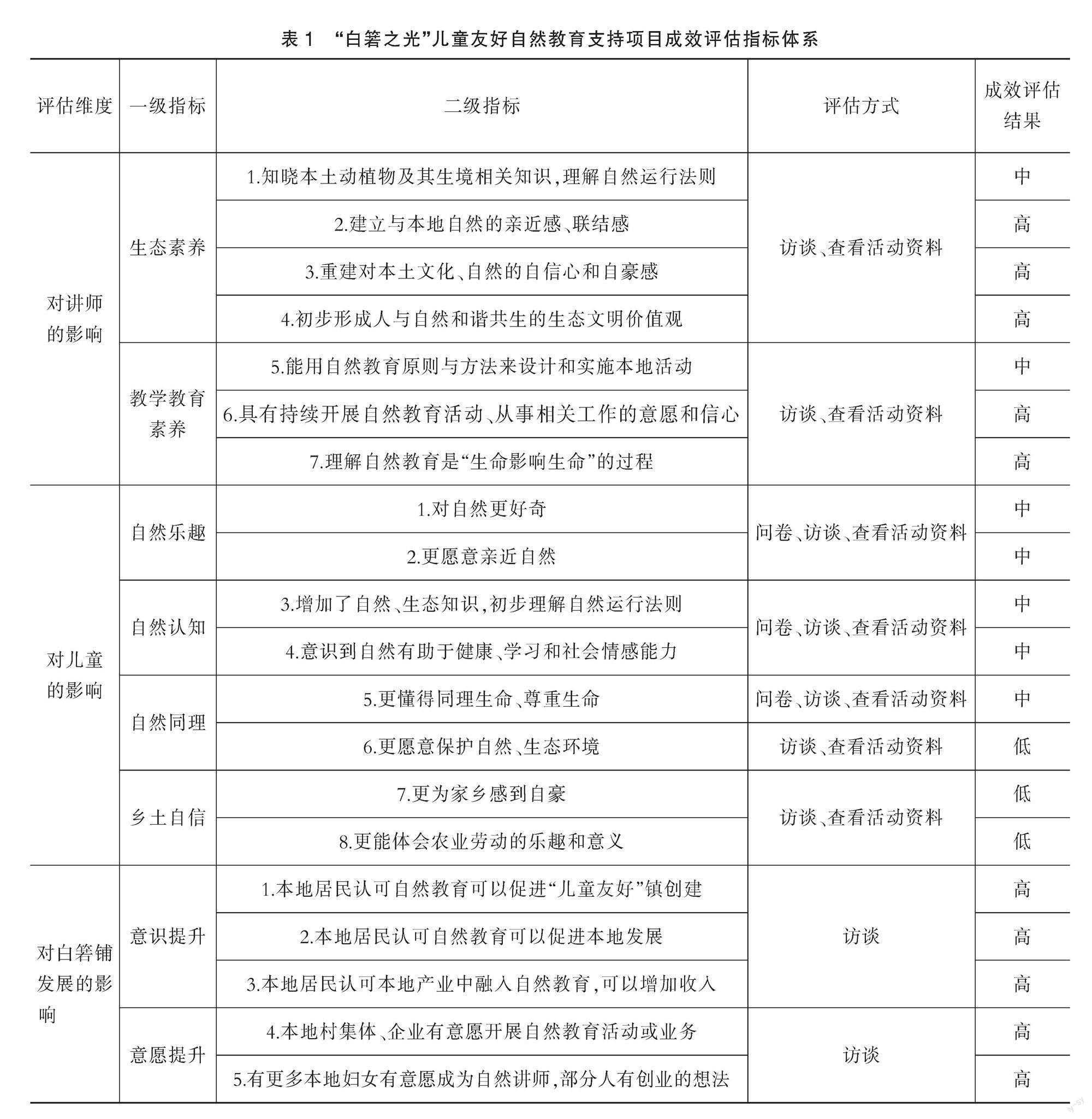

要做成效评估,首先要构建成效评估指标体系。如下页表1所示,项目组根据自然教育的育人内涵、“白箬之光”儿童友好自然教育支持项目的初衷以及白箬铺乡村绿色发展的内在需要,首先设置了“对讲师的影响”“对儿童的影响”“对白箬铺发展的影响”三个评估维度;然后进一步将其细分为8个一级指标和20个二级指标,概言之,即参与培训的本地讲师到底收获了什么,参加活动的儿童又收获了什么,项目到底有没有促进白箬铺的发展,等等。

2.“对讲师的影响”成效评估

“对讲师的影响”的评估依据,主要来自两次团体访谈以及查看系列活动资料。共有13人接受了访谈:第一次是培训结束后,12名学员接受了团体访谈;第二次是“自然陪伴成长”系列活动结束后,5位妈妈讲师接受了团体采访,其中4人参加过第一次访谈。访谈提纲如下:(1)在参加培训或带领系列活动的过程中,你最大的感受是什么?或者有哪些印象深刻的事情?(2)在参加培训或带领系列活动的过程中,你遇到过什么困难吗?是如何解决的?(3)你的家人是如何看的?参与这件事对你的家庭有影响吗?(4)你愿意继续做自然讲师陪伴更多本地孩子吗?你有什么计划?(5)在参加培训或带领系列活动的过程中,你觉得对自然有了哪些新的认识?

从受访者对问题1和5的回答中看出,所有人都明显增强了与本地自然的亲近和联结。通过参与培训或带领系列活动,她们重新对自然产生好奇心和好感,重新看见自然的美、家乡的美。如“蒲公英”说:“我印象最深的是去大泽湖观鸟,身处其中,发现自己很渺小,又很好奇,回来之后,我开始观察身边的动植物,看见路上很多白蚁,很多千足虫,我会想,它们是从哪个生命周期又来了呢?”“小鱼”说:“我一直记得《你好,自然》课程中的通泉草,真的是很小很小的草,平时不会关注它,但是现在我会蹲下来去观察它,每一种小草都有自己的特色,再小都有自己的美。”多人提到要“尊重生命”或者“敬畏生命”。如“谷果”说:“我以前觉得人定胜天,看见千足虫啊放屁虫啊,很不喜欢,别人消灭他们也不觉得有什么,但现在觉得每一种生命都是值得尊重的,人和自然是可以共存的。”

访谈发现,通过自然教育活动提高参与者的自然联结感,确实能有效激发他们保护环境的意愿和行动力,这与国外的研究结果是一致的。①如“柚子”说:“接触自然教育之后,我发现身边非常多美的事物,原来我的家乡小鳥那么多,有十几种,以前我只认识喜鹊。我的触动非常大,迫不及待地想要去了解它们,想把我认识的、感受到的传递给我身边的老师们、同事们、我的孩子们,让大家都走到这条路上来,从喜爱到保护。”“谷果”说:“看到黑水鸡是一家人生活,回家我就跟爱人说,原来动物和人类是一样的,也有亲人、也有爱。我会告诉孩子看见鸟不要打。”另外,访谈中还发现,对于激发环保意愿和行动力,榜样的作用非常显著。多人都提到了在“真人故事书”环节,张志彪老师的分析质朴又有力量,他是大家心目中的平凡英雄。

从受访人对问题1和问题2的回答可以看出,大部分人对教学方法有了新的认识。如“核桃”说:“谢敏老师上课的方式令人非常舒服,我也是一名老师,我觉得我也能做到这么好。”“艾草”说:“我一直关注生命教育。自然教育里说的人与人、人与自然,不就是生命教育的一部分吗?那生命教育怎么做?以前一直感觉不清晰,现在可以落实到一草一木上。”

大多数受访讲师对教育、自然教育的理解都达到了新高度。首先,所有人都认为自然教育是有助于学习、有助于身心健康的。如“大树”说:“孩子们在自然中是放松的,其实这时候更容易吸收知识。”其次,多人都提到,在开展自然教育活动中,家长的认可很重要,可以通过更有效的沟通、请家长亲自参与、可视化和量化教学效果等办法,来提高家长的认可度。“艾草”还提到,带领活动时,讲师自己的状态很重要,应调整好自己的状态,真实呈现给孩子们。

从大家对问题3的问答来看,几乎所有人都提到自己参与活动对家人和周围朋友产生了积极影响。“大树”说:“参加完培训,每次发朋友圈的时候,我的学生和家长们还有朋友看见了都很希望下次可以叫上他们一起。”“竹子”说:“买望远镜时,我爱人觉得买个便宜的就行,我坚持买了好用的,现在他也特别喜欢用望远镜观鸟,感觉他也入坑了。”

通过对问题2和4的访谈得知,大部分人都有继续开展自然教育活动的意愿和信心,并且多人都提到自然教育对于白箬铺发展的意义。尤其是讲师们直接面向孩子,看到孩子们的变化,真切地感受到自然教育可以培养热爱家乡的一代。“红薯”带领的“香草主题”系列课上,15岁的唐子轩从参与到主导,并且把经历和体会写成作文,还获了奖。孩子们的成长让讲师们觉得自己的付出特别有价值和意义。

进一步查阅“自然陪伴成长”系列活动的教学设计和参与者反馈,项目组发现在活动设计上,大多设计都做到了丰富的五感体验、多样性和趣味性兼具、融入本土元素、照顾儿童的年龄特点等。满意度调查中的整体评分上,超过一半的家长打了满分,所有家长打的分均值为9.57分(满分10分)。当问及“您觉得有什么可以改进的地方”,很多家长都写到,希望这样有意义的活动多举办几次。当然,我们也认为还存在课程目标不够清晰和达成度不够、活动中留白不足、可迁移性知识欠缺等有待改进的地方。

通过以上对讲师访谈以及对活动资料的分析,可以得出,项目在提高本土讲师生态素养、自然教育教学能力和素养上成效较高。

3.“对儿童的影响”成效评估

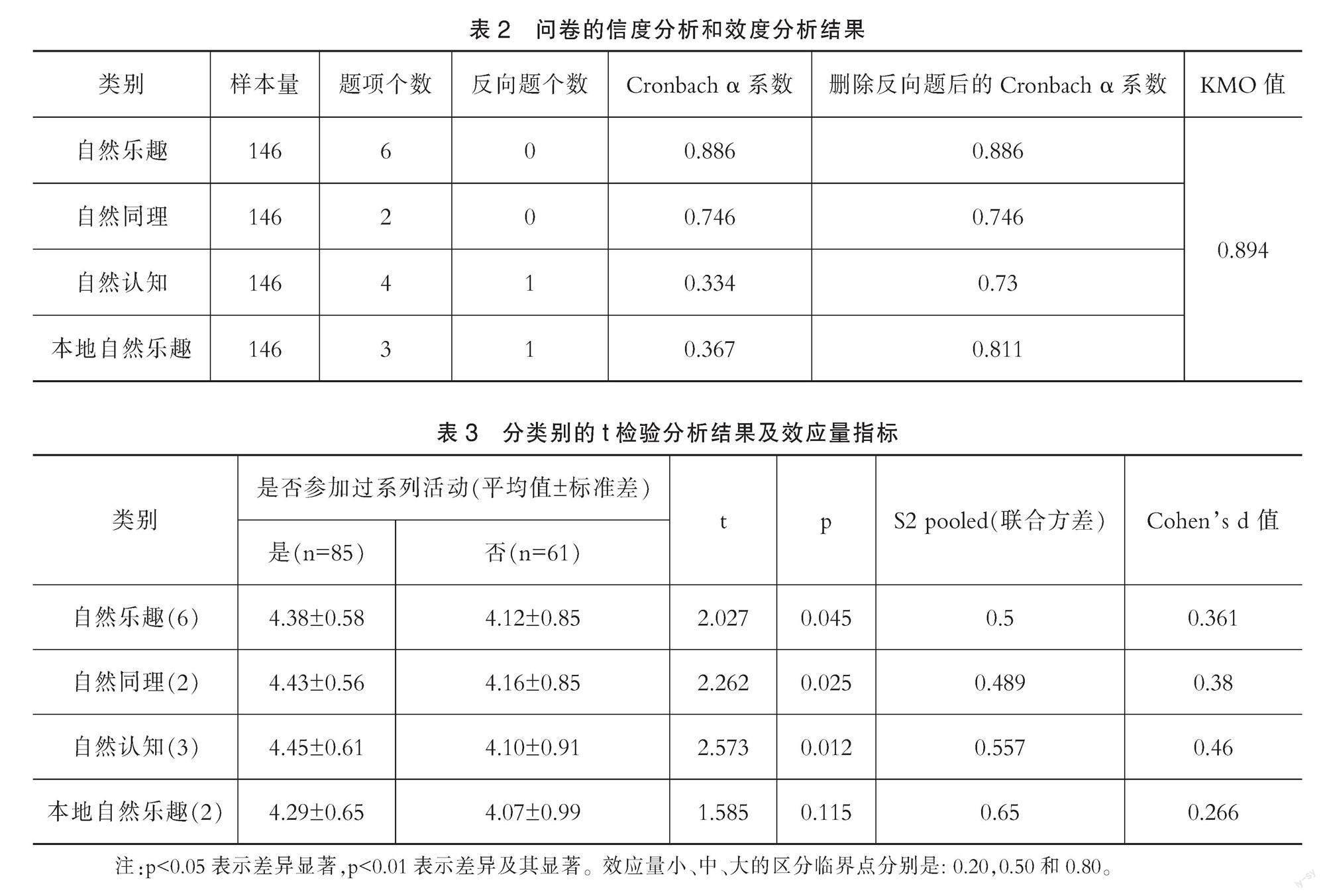

“对儿童的影响”的评估依据主要来自项目组收集的儿童问卷以及3名儿童访谈记录。问卷设计采用李斯特5级量表:1 为非常不同意,2 为不同意,3 为不知道,4 为同意,5 为非常同意。7—18题考察儿童的自然联结感,主要参考Cheng 等人的文章《联结自然儿童对自然的亲密态度》①并根据中国国情略加调整,分别对儿童的自然乐趣(7—12题)、自然同理(13—14题)和自然认知(15—18题)进行考察。19—24题考察儿童的本地自然联结感,主要参考Kudryavtsev等人的《环境教育对都市青少年地方感的影响》一文②,并根据中国乡村实际情况做必要调整。其中16、19题为反向题,20、22、24题为填空题。共收集到160份儿童问卷,其中有效问卷146份。

如表2所示,通过利用 SPSS 软件进行信度分析与效度分析,去除两个反向题后,问卷中4类题目的信度系数均大于0.7,表明问卷数据信度较高。KMO值为0.894,表明研究数据非常适合做进一步分析。如表3所示,从得分均值来看,4类测试题目得分基本都在4.0—4.5之间,表明白箬铺儿童自然联结感及本地自然联结感都较高。

如下页表4所示,去除两个反向题并按类别进行线性回归分析得出:首先,4个线性回归模型的R2值在0.162—0.227之间,表明这些影响因素对测试题目得分的解释度不高。“是否参加过活动”显著影响自然同理和自然认知类题目得分,但不影响自然乐趣和本地自然乐趣类题目得分。又如表3、表5的t检验结果显示,参加过活动的儿童在回答自然乐趣、自然同理和自然认知类题目时的得分都显著高于未曾参加活动的儿童。如表3所示,Cohen’s d的效应量大小均在0.5以下,且自然认知>自然同理>自然乐趣>本地自然乐趣。综合以上分析得出,白箬铺自然陪伴成长系列活动可以显著提高儿童的自然乐趣、自然同理和自然认知,但提高的程度不大,且较多体现在自然认知的提升上。

表4的线性回归结果还表明,居住地和参与活动次数均不影响所有4类题目得分,而年龄极其显著地影响4类题目得分,且回归系数为负数。这表明儿童年龄越小,越能在自然以及本地自然中感到快乐、同理生命,且认识到自然对自己学习和交友的益处。这给项目组后续工作的启发是,对于低龄儿童,更多的是给予其接触自然的机会,呵护他们与自然的天然联结。

另外,对于反向题“相比在大自然中玩,我觉得玩其他的更有趣”这一描述,50%的儿童非常同意或者同意,只有30%的儿童不同意或者非常不同意。当问及他们玩什么更有趣时,77个回答中有42个是不涉及或者不依赖于自然的。当然,孩子们更喜欢玩别的也不代表他们不享受在自然中玩耍。

在对3个参与活动儿童的访谈中,当问及对什么印象最深刻时,孩子们会描述他们对自然的直观感受。有一个孩子回答说:“和小朋友一起玩荷叶上的水珠,水珠可以滚在一起,还不会粘上。我们看到了虫子,有一点怕。可是老师可以抓在手里,很厉害。”当问及“为什么喜欢自然”时,两个孩子提及做过的自然活动,还有两个孩子提及爬树、躲猫猫等参加活动之前就会玩的游戏。当问及“会不会继续参与此类活动”时,两个孩子表示很愿意,一个孩子表示不确定。项目组也查阅了系列活动后讲师们收集的儿童反馈,可以看出大部分儿童是比较享受这些自然活動的,他们不仅觉得很有趣,而且可以和同龄人在一起学到东西。

正如表1所示,综合问卷、访谈和活动资料分析,总体而言“自然陪伴成长”系列活动在提升儿童自然认知、自然乐趣、自然同理方面成效中等,而在提升本地自然联结、乡土自信方面的成效较低。初步分析其原因可能有:讲师都是新手,经验还不足;虽然是系列活动,但大多儿童只参与了1—2次,且每次只持续1.5—2小时;参与儿童年龄跨度大,而活动并没有根据年龄作细分。

4.“对白箬铺发展的影响”成效评估

此部分评估主要是依据对本地居民的访谈,以及项目组的观察和走访。妈妈讲师团对10位本地居民进行了访谈,他们年龄跨度为28—67岁,多为访谈者的同村邻居、朋友或亲戚,均未直接参与过白箬铺自然教育活动。有10位居民均对自然教育培训活动及后续“自然陪伴成长”系列活动持正面评价和积极态度,9位居民都提到活动对儿童的益处:减少使用手机和电视的时间,增进亲子关系,多接触大自然,锻炼社交等能力。这表明本地居民非常认可自然教育的儿童友好属性。另外,他们也都认为自然教育可以促进白箬铺发展,其中有3位提到自然教育使儿童受益,从而使白箬铺发展得更好;有3位提到自然教育吸引城市家庭来消费,从而提高当地村民的收入;还有1位居民提到自然教育可以使人积极向上,帮助建设美好社会。这表明,白箬铺居民不仅认识到自然教育可以促进本地发展,并且对其背后的原因进行了思考。

系列活动之后,很多人找项目组相关人员了解情况,表示也想参加培训成为讲师团成员,其中还有在外地做研学的想回来创业。项目组在观察走访中了解到,好几个村委主动对接妈妈讲师团,计划在2023年将自然教育引入本村。在去龙塘村走访时,项目组讨论到这里适合发展哪种产业,该村村书记脱口而出:“要发展自然教育。”目前龙塘村已经开始和妈妈讲师“莲子”“红薯”合作,准备开发“白鹤山”自然教育课程。可以说,白箬铺上上下下已经基本形成一种认知和意愿:自然教育可以助力乡村振兴,我也要做起来。

在这种氛围的带动下,现在白箬铺以休闲和农旅为主的本土企业也都希望融入自然教育,带动业态升级。“奇奇果园”以前以餐饮、垂钓为主要营收项目,现在则与湖南师范大学合作开设了奇稷自然学堂,还会邀请妈妈讲师团成员参与组织活动。

正如表1所表明,该项目在提高本地居民绿色发展意识和意愿上成效非常好,而且可以看到,意识的转变和意愿的生发已经开始落实到个人、村委和企业各层面的行动上。

三、白箬铺自然教育案例经验总结

(一)做真正本土化的自然教育:本地妇女、本地儿童、本土课程

做自然教育是白箬铺对乡村振兴的回应方式:善用白箬铺生态资源优势,实现生态资源的价值转化,释放更多生态“红利”;契合“儿童友好”的发展主题,回应乡村儿童更为突显的“自然缺失症”。从产业发展的角度而言,自然教育除了补齐当地的农旅产业、休闲农业缺少的教育元素,还可以推动从镇域层面上整合资源要素,整合之后的教育场景更丰富,餐饮住宿的承载力更大,可以更好地满足团队或者散客的需求,而体量做起来就更有市场议价权。

乡村自然教育产业的常见模式是政府吸引外地机构入驻当地开展活动,吸引城市亲子家庭参与,带动当地旅游业发展。这种模式对外来资本具有很强的依赖性,且大多忽视本地人的精神文化需求。白箬铺尝试与自然教育机构合作,持续培养本地自然教育人才,活动受益对象主要为本地儿童,并开发本地自然教育课程,做真正本土化的自然教育。因为只有真正本土化的,才是能够扎根下来的。

(二)构建多方信任关系:从权威型到赋能型

白箬铺镇镇长胡宇波说:“箬”见森林,先育土壤。先育土壤,也可以理解为重视多方信任关系的构建。白箬铺要发展,就要形成人才“愿意来”“愿意留”的制度和氛围。

如何让村民相信?白箬铺政府和“湖湘自然”一起,做到了少說教、多引导,多给村民机会亲自体验,真需要“说教”的时候,也会先倾听、再反馈。胡宇波又说:“要让村民说话,他们说的不一定对,但不让他们说一定不对。”镇政府对“湖湘自然”也选择相信,做放手的“甲方”,给予其试错空间,甚至允许混乱一阵子。“湖湘自然”选择相信每一位妈妈讲师本自具足。长沙市湖湘自然科普中心负责人谢敏说:“9个小火苗,我们非常爱惜,但也会照顾她们的节奏,不强推。我们要冷静自持,退一步,给妈妈们留出空间。”白箬之光乡创中心自2020年底成立伊始,就成为构建多方信任关系的体制保障和执行实体。首席运营官陈佩的日常工作就是带领团队做各方协调,使镇政府领导班子、各村委会、光明大观园管委会、妇联、团委以及乡创中心创客和妈妈讲师团等形成一个相互信赖的生命共同体。陈佩认为,为什么大多数情况下政府和想做事情的人不能有效对接?因为大家的话语体系不同,而他们其实就是在做语言体系的转换,相当于“翻译”,让二者互相听懂。另外,他们还会找双方的共同点,因为如果关注点不同,就会形成不理解和对抗。所以在双方需求里,找到可以合作的点,这也是在构建信任关系。有了信任,才可以做慢工程。在白箬铺,自然教育可以从源头——人才培养做起。有信任,才愿意静待花开。在白箬铺,自然教育可以在相当长的时期内以本地儿童为受益主体。

(三)找回内在动力

访谈中最令人印象深刻的就是妈妈讲师团的成员们都有非常强的内在动力。据胡宇波说,最初100个参与培训的人只有8个通过考核,但看到她们有那么强的内在动力,就觉得很值。“有的妈妈要带孩子,她就把孩子带来旁边等着,就这样也不想错过一场培训”。妈妈讲师团成立以后,“有时候凌晨两三点,讲师团群里还在热火朝天地讨论,有时碰头开会复盘,一下子就是七八个小时”。那么,妈妈讲师团这么强的内在动力是怎么培养的呢?谢敏认为,他们培育不出内在动力,而只是帮助她们重新找回来,因为她们本来就有。“湖湘自然”的育人原则是:相信她们本自具足,因此少教导、多引路,给她们机会自己做选择、做尝试,内在动力反而被激活了。在培训过程中,他们特别注重本地元素的融入,让受培训者发现“原来我的家乡这么美”“原来我在农村一样可以做这些有意义的事情”“原来那么多外地人都向往我居住地方”,从而帮助她们找回乡村生态自信和文化自信。正如陈佩所说,他们希望培养的人不光要懂技术,而且要有情怀,尤其是对儿童的关怀,因为发自内心的热爱才最能打动人,如谢敏本人对自然就是发自内心的热爱,他们希望的就是培养这样的人。只有这样的人才有内在动力,才会持续做下去。

(四)发挥评估的价值:以评促发展

目前国内的自然教育项目基本都缺乏有效的评估环节,这导致的问题是:看起来活动很丰富很热闹,但并没有达到重要的教育成效。白箬铺的案例中,项目组以第三者视角构建了白箬铺自然教育评估标准体系,并且通过问卷调查、访谈和查阅资料等形式,综合评估了课程和项目的成效。更为重要的是,通过评估来帮助课程和项目持续改进。比如,成效评估发现项目在促进讲师理解自然法则(可迁移性知识)以及把握课程设计目标、节奏方面稍显不力,因而后续培训和培养工作就可以在这些方面着力补齐。再比如,系列活动成效评估结果建议尽量给予儿童机会参加系列的、不止一次的活动,以增加沉浸感;针对儿童年龄做课程细分,低龄儿童以五感体验的、趣味性强、结构稍微松散的活动为主,大龄儿童则可以增加挑战性、自主性,培养目标还可以提高,促进“生态主体意识和环保行动力的提升”。另外,对于乡土自信的提升是个系统工程,需要更长时间的坚持,以及融入更多乡土文化内涵、自我效能感提升等内容。

乡村自信和内在动力等对于乡村振兴非常关键,但却更不容易量化,也更不容易被重视。这其实也是成效评估的另一层意义,就是使不可见的好东西可见:项目到底有没有促进这些要素,成效如何,通过评估,可以给出定性或定量的结果。

(五)重视人才和环境的可持续

自然教育以提升人们生态素养、环境友好个人行动为目标,且开展活动过程中也遵守环境友好原则,所以白箬铺的自然教育是尊重并维持本地自然生态的可持续性的。

陈佩提到,乡村振兴中如果没做好社会价值的提升,就很难做成一个可持续的产业。他们为什么不直接引入外部专业团队,而是花力气做社群工作、做本地讲师的培训,就是因为要从本地人出发做事情,且做见效慢的事情。因为一有风吹草动资本就会撤走,但妈妈讲师会留下来,并且她们可能更了解白箬铺,更能做出有本土味道的课程。这样做的结果就是自然教育人才在白箬铺是可持续的。

值得一提的是,白箬铺镇政府提出“白箬之光”的概念,喊出“让每一个人都可以在这里找到自己的价值,你就是白箬之光”,创造了一种敞开的、很有感染力的氛围,不仅留得住本地人才,还可以持续吸引外来人才汇聚于此、贡献于此。更具有现实意义的可持续性,是自然教育产业本身在白箬铺的可持续。以政府为代表的白箬铺自然教育共同体,未来将全力支持妈妈讲师团继续优化和打磨系列课程,整合全域优势资源,推出具有竞争力的产品。

结 语

在本文完成之际,白箬铺自然教育共同体谋划的大局已开启,今后还将继续推进自然教育扎根白箬,助力儿童友好镇创建和乡村绿色发展。无论是乡村绿色发展还是乡村自然教育,任何成功案例都无法全盘复制,但剖析典型案例成功的原理和要素,或多或少总有一些经验值得借鉴。白箬铺镇以培养本地人才作为自然教育的起点、使本地儿童和家庭先受益、重建本地人乡土自信和激活乡建乡创人员内在动力、优先构建信任关系和孵育土壤环境等创新之举,都很值得借鉴和尝试。我们认为,这些经验或有助于破解乡村自然教育难题。期待白箬铺的自然教育之光,可以照亮更广阔的中国乡土。

责任编辑:王俊暐

责任校对:徐 敏

①《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022年,第31页。

②《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022年,第51页。

③樊卓思:《生态文化建设助推乡村振兴的实践与反思——以湖北省桃源村为例》,《环境保护》 2020年第21期。

④王宾:《共同富裕视角下乡村生态产品价值实现:基本逻辑与路径选择》,《中国农村经济》2022年第6期。

①孙德超、李扬:《试析乡村教育振兴——基于城乡教育资源共生的理论考察》,《教育研究》2020年第12期。

②程丛喜、段翔宇、郑静、蒋潞:《乡村振兴背景下湖北省乡村旅游产品提质增效研究》,《武汉轻工大学学报》2018年第4期;庞筑丹:《如何破解乡村旅游同质化难题》,《人民论坛》2020年第4期。

③王宾:《共同富裕视角下乡村生态产品价值实现:基本逻辑与路径选择》,《中国农村经济》2022年第6期;贾晋、刘嘉琪:《唤醒沉睡资源:乡村生态资源价值实现机制——基于川西林盘跨案例研究》,《农业经济问题》2022年第11期;温铁军、罗士轩、董筱丹、刘亚慧:《乡村振兴背景下生态资源价值实现形式的创新》,《中国软科学》2018年第12期。

④李鑫、虞依娜:《國内外自然教育实践研究》,《林业经济》2017年第11期;林昆仑、雍怡:《自然教育的起源、概念与实践》,《世界林业研究》,2019年第2期;雍怡:《自然教育:蓬勃背后的思考与展望》,《中华环境》2019年第7期。

⑤《联署公约》,2019年11月,http://www.natureeducation.org.cn/web/about/convention,访问日期:2023年11月26日。

⑥国家林业和草原局:《中华人民共和国行业标准 自然教育导则》,内部资料,2021年,第1页。

⑦林昆仑、雍怡:《自然教育的起源、概念与实践》,《世界林业研究》2022年第2期。

⑧毛开泽、程希平、高漫娟、吴睿、刘悦、张月萍、瞿靖:《我国学者与民众对自然教育认知的差异分析》,《西部林业科学》2023年第1期。

⑨全海燕:《云南腾冲乡村自然教育行动》,《新西部》2020年第Z7期。

①王愉:《和继先以文化传承助推乡村自然教育》,《新西部》2020年第Z7期;王愉:《建立我们自己的自然教育人才培养体系》,《中华环境》2019年第7期。

②何宏光:《新农村建设再反思与展望——新时期农村社会建设的路径探索》,《现代经济探讨》2014年第6期。

③余孟韩、林瑛:《自然教育介入乡村建设的多个案例分析与思考》,《环境教育》2020年第4期。

④袁元:《乡村建设中的自然教育中心规划发展研究》,南京:南京工业大学,2018年。

⑤林雅橙:《乡村中的儿童自然教育营地规划设计策略研究》,广州:华南理工大学,2019年。

⑥余孟韩、林瑛:《自然教育介入乡村建设的多个案例分析与思考》,《环境教育》2020年第4期。

⑦宋晓青:《基于自然教育的浙江乡村文化和旅游公共服务融合发展》,《现代园艺》2022年第18期。

⑧江盈盈、潘宇:《乡村振兴背景下自然教育与乡村共同体建设模式研究》,《旅游纵览》2021年第8期。

⑨雍怡:《自然教育:蓬勃背后的思考与展望》,《中华环境》2019年第7期;宋晓青:《基于自然教育的浙江乡村文化和旅游公共服务融合发展》,《现代园艺》2022年第18期;江盈盈、潘宇:《乡村振兴背景下自然教育与乡村共同体建设模式研究》,《旅游纵览》2021年第8期。

①雍怡:《自然教育:蓬勃背后的思考与展望》,《中华环境》2019年第7期;张亚琼、黄燕、曹盼、周晨:《中国自然教育现状及发展对策研究》,《林业调查规划》2021年第4期。

②全海燕:《云南腾冲乡村自然教育行动》,《新西部》2020年第Z7期;王愉、和继先:《以文化传承助推乡村自然教育》,《新西部》2020年第Z7期;王愉:《建立我们自己的自然教育人才培养体系》,《中华环境》2019年第7期。

③雍怡:《自然教育:蓬勃背后的思考与展望》,《中华环境》2019年第7期;陈东军、钟林生、马国飞、杨 浩:《自然保护地自然教育资源分类与评价——以神农架国家公园为例》,《生态学报》2022年第19期;王丹、赵敏燕、唐甜甜、谢春雯、孟子超、丁焱:《自然教育机构评估指标体系构建及运用》,《西南林业大学学报》(社会科学版》2021年第6期。

①L. R. Larson, C. B. Cooper, R. C. Stedman, D. J. Decker and R. J. Gagnon,“Place-Based Pathways to Proenvironmental Behavior: Empirical Evidence for a Conservation-Recreation Model,” Society & Natural Resources, vol. 31, no. 8, 2018, pp. 871-891; A. Kudryavtsev, ME Krasny and R. C. Stedman,“The Impact of Environmental Education on Sense of Place among Urban Youth,” Ecosphere, vol. 3, no. 4, 2012, p. 29; B. S Jorgensen and R. C. Stedman,“Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners’ Attitudes toward Their Properties,” Journal of Environmental Psychology, vol. 21, 2001, pp. 233-248.

①J. C. -H. Cheng and M. C. Monroe, “Connection to Nature: Children’s Affective Attitude toward Nature,” Environment and Behavior, vol. 44, no. 1, 2012, pp. 31-49.

②A. Kudryavtsev, ME Krasny and R. C. Stedman, “The Impact of Environmental Education on Sense of Place among Urban Youth,” Ecosphere, vol. 3, no. 4, 2012, p. 29.