大屠杀的谜团

康慨

法国也有黑暗的历史。1572年对新教徒的大屠杀就是此类历史的一个中心事件。

那一年的8月24日是天主教传统的圣巴托罗缪节。天还未亮,巴黎的欧塞尔圣日耳曼教堂就敲响了钟声,远远近近的教堂随即鸣钟响应。人口占绝对多数的天主教市民兴奋不已,开始在城中捕杀人称胡格诺的新教徒。很快,空气中便回荡起了“被割喉者的呻吟声、杀人者的呼喝声与火枪开火的声音”。街道因铺满的鲜血而变得黏稠,去了势的男尸、剖了腹的孕妇和婴儿的摇篮挤挤挨挨,沿着血红的塞纳河向下游漂浮。

围绕圣巴托罗缪日大屠杀,400多年来争议不断。不仅天主教徒和新教徒立场迥异,历史学家的解读亦颇多冲突。阿莱特·茹阿纳(她在2022年85岁时去世)爬梳足以汗牛充栋的原始资料和二手文献——所附史料和参考书目长达24页,尤其是以往未受重视的西班牙档案——评估各种理论和假说,于2007年出版《圣巴托罗缪:一桩国家罪行的谜团》(La Saint-Barthélemy. Les mystères d'un crime d'Etat),以期提出最具说服力的论述,结果大受好评,次年即获弗朗索瓦·基佐奖,又在2014年以英译本受到美国历史学会拉塞尔·梅杰奖的表彰。

茹阿纳提出了关于圣巴托罗缪日大屠杀的三大谜团,为什么喜庆祥和迅速转向集体屠杀?怎样解释国王的和平愿望和暴力处决之间的矛盾?大屠杀如何走向全面失控?

1570年,查理九世国王颁布和平敕令,呼吁全国人民忘记过去因信仰不同导致的相互仇杀,共同开创和平共存的未来,同时赋予新教徒开展宗教活动的有限自由。和平与和解的气氛在1572年8月18日达到高潮。这一天,国王在一场盛大而奢华的婚礼上,把妹妹玛格丽特公主嫁给了信仰新教的纳瓦尔国王亨利。岂料,仅仅六天之后就发生了大屠杀。

这一前一后的反差为什么如此强烈?天主教方面曾归因于国王的神机妙算和引蛇出洞,新教徒则视之为王太后卡特琳意图全歼胡格诺领袖的邪恶阴谋。此外,天主教重臣吉斯家族操纵说和西班牙暗中干预的理论也颇有市场。但茹阿纳教授一一检视,认定这些说法无论多么深入人心,都各有其致命的漏洞。

在她看来,“没有证据证明屠杀行动是有预谋、有计划的——即便人们强烈希望如此。”大屠杀的根本原因在于天主教徒不断积累的恐惧和不满。巴黎新教徒虽然人数不多,仅1万至1.5万人之众,但社会地位较高,贵族、有产者和知识分子比例惊人,一部分人还非常狂热和活跃,捣毁圣像的行为层出不穷。天主教徒“在这种恐惧感的煽动下,将差别当作威胁,特别是将宗教的他异性与暴乱混为一谈”。

因此,亨利和玛格丽特的盛大婚礼不是减弱而是加深了天主教徒的这种恐惧,使他们实现纯洁信仰的希望变得更加渺茫。四天后,有人在巴黎的街道上向新教徒的领袖科里尼海军上将开暗枪,击伤其左臂后逃之夭夭。行刺事件引发了一连串悲剧性的连锁反应。第二天,国王和太后得报,已有胡格诺贵族为此集会,甚至有人发出复仇的过激言论。王权似乎受到了挑衅,借婚礼来巩固和平的希望化为乌有,与异教共存的政策从根本上受到了撼动,“深藏已久的懷疑再次突然浮出水面,让国王、太后和众参事对武装暴力的恐惧由假想变成现实”。诛杀胡格诺领袖的命令就这样下达了。

查理事后强调科里尼等胡格诺领袖是作为叛乱分子而不是异教徒被处决的。在危难之际,他必须提前采取行动,从国家理性和非常正义的原则出发,仅凭简单的怀疑就可以进行预防性的惩罚,以图快刀斩乱麻,最大限度地降低损失。

科里尼被兵士杀死在病榻前,并丢出窗外,“尸身由孩子们用绳子拴着在巴黎的街巷中来回拖拽。尸体被去势、斩首,半个身子被烧焦,扔进塞纳河后又被打捞上来,最后倒吊在蒙福孔的绞刑架上”。市民将这一系列大快人心的集体戮尸行为看在眼里,复仇的欲望难免不在心底熊熊燃烧,只消第二天圣巴托罗缪节,教堂的钟声不寻常地在凌晨召唤他们,尽数投入对异教邻里的大屠杀。另一个“神迹”发生在节日上午的圣婴公墓,一棵多年没有开花的山楂树突然开花了,这难道不是天主赞同诛杀胡格诺的证据吗?

屠杀。失控的屠杀。“不受制裁的感觉,让他们相信自己就是合法性的拥有者。”茹阿纳写道,“歃血为盟的欲望,每个人都会被要求抽打已经死去的敌人。”集体屠戮也是表演性的,带来了极大的参与感、沉迷感和愉悦感。

依不同的口径,圣巴托罗缪日大屠杀的死难数字从1000人到10万人不等。但掘墓人因掩埋塞纳河浮尸所获的工资总额留下了确切记录,由此估算埋尸1825具。茹阿纳进一步推断,遇害人数至少有3000人,屠杀随即蔓延到外省的15个城市,全法国的罹难者总数当在1万人上下。

“1572年8月24日是塑造了法国的一天?毫无疑问。”茹阿纳指出,“大屠杀从根本上打破了新教徒抱有的令王国改宗的愿望。法兰西不会成为一个新教国家。”新教徒因反复遭受迫害而形成的“殉教者文化”和在此基础上形成的自我认同进一步增强了。

两年后的圣灵降临节,不足24岁的查理死于肺结核。新教史学家说他的死不仅轻于鸿毛,而且极其污秽:国王一头栽进了盛满自己呕吐物的血盆子。天主教方面则称颂他是人民的殉道者,为打击异端献出了年轻的生命,他在危急关头作出诉诸暴力的决定体现出王权的绝对性和神圣性。对国王的神圣化、对国家理性的强调加快了法国向王权专制主义的转变,“一位国王、一个信仰、一部法律”的铭言在巴黎市政厅的大门上闪闪发光。但更长远地来看,天主教及其教会将成为蒙昧主义的代名词。最终,经过启蒙运动的洗礼,“一种反教权、世俗的、伏尔泰式的法国”将诞生于圣巴托罗缪日大屠杀的血河。

1941年夏天,巴尔干地区的一座小镇爆发了一系列集体暴力事件。在杀戮最激烈血腥的48小时里,有男女老幼近2000人的生命被昔日邻居夺走。以往的历史研究者大多将悲剧归因于族群冲突,直到一捆破旧的蓝色文件夹重见天日……

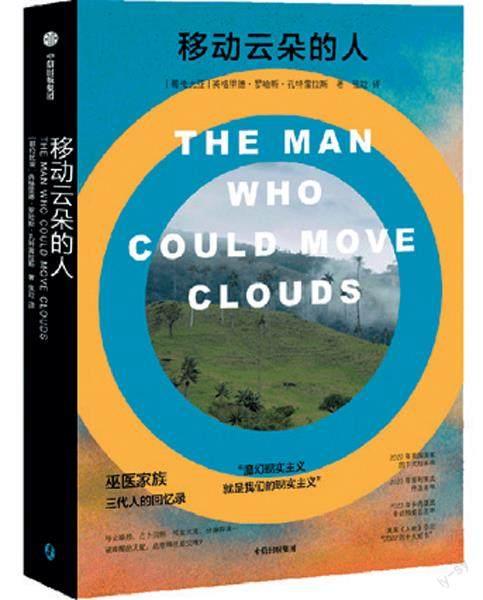

本书入围2022年美国国家图书奖短名单、2023年普利策奖“回忆录与自传类”终选名单。这是一本回忆录,从外祖父“移动云朵”的能力讲起,开启一段家族寻根之旅,作者讲述亲身经历的奇幻故事,将神话故事、民间奇谈与家族传说融为一体,揭示巫医家族遗传的神秘力量。

本书是科普巨匠詹姆斯·格雷克的多年心血之作,入围普利策奖,华盛顿邮报评论它是“传记中的明珠”。费曼是好奇的大男孩、多情的爱人、诺贝尔奖得主、原子弹制造者……出版30年来,本书一直是科学界、科学史界一致推崇的费曼传记。

本书是年过八旬的素人作家杨本芬“看见女性”系列的第四本书。在讲述过母亲(《秋园》)、乡亲(《浮木》)、婚姻(《我本芬芳》)之后,作者将目光聚焦到秦老太、湘君、冬莲这三位女性的婚姻上,讲述了女性在亲密关系当中的困惑与痛楚、选择与担当、勇气与坚持。