浅论黄宾虹的书法美学观及其实践

□ 王成聚

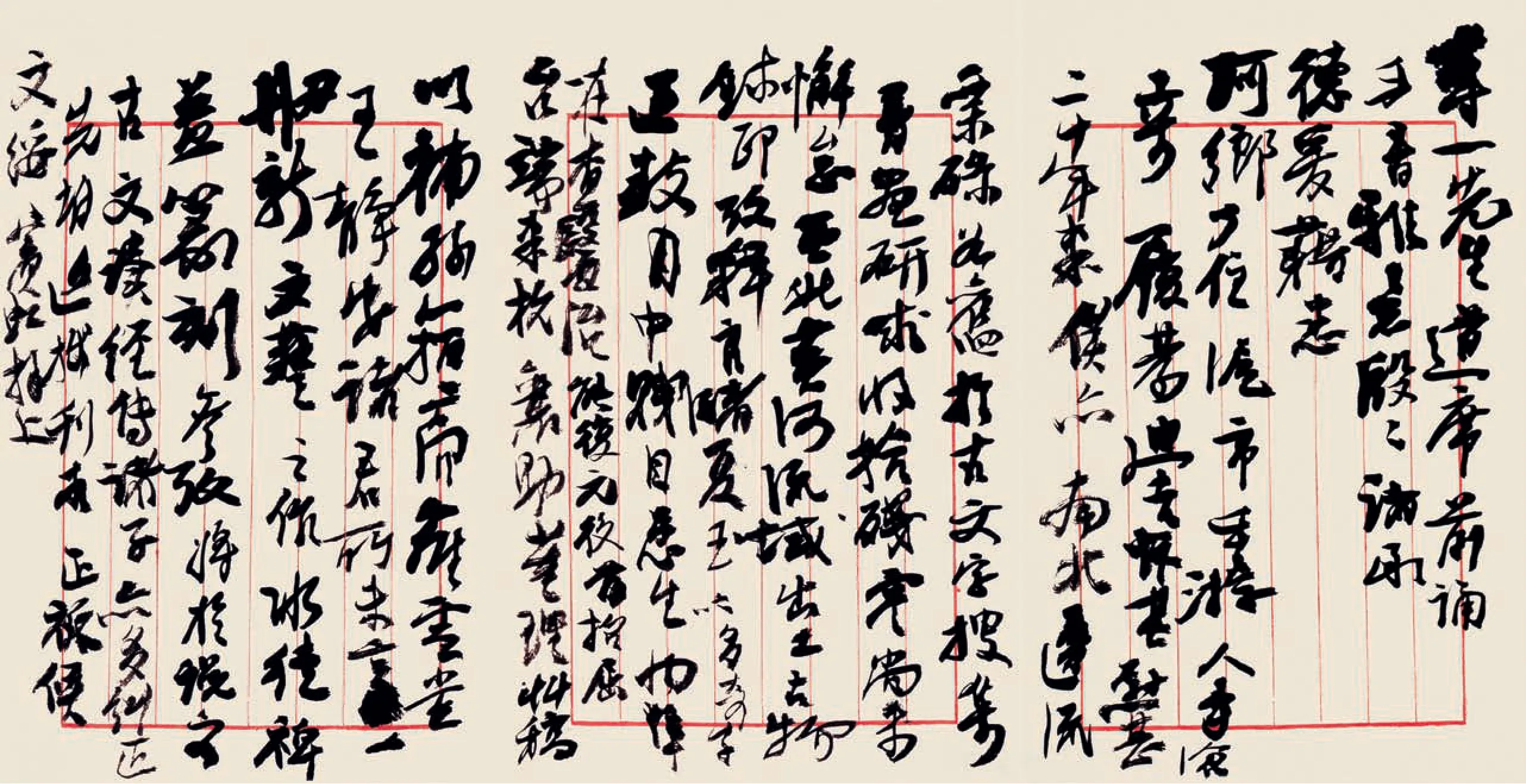

黄宾虹是我国近代绘画史上一位极具个性的山水画家,他以深厚的学养,创造性地实现了传统山水画“引书入画”的重大突破,为中国的书画艺术的时代发展注入了新的活力。同时他也是一位德高望重的书法家和美术教育家,并在金石、印学、文物鉴定、收藏、编辑出版和书画理论等诸多方面都具有很深的造诣。其书法,质朴天真,仪态超逸,但被其画名所掩,有关研究专论较少。

本文从“书画并重同参”“道法自然”“引书入画”等方面入手,来进行黄宾虹书法研究,以期挖掘出其深邃的书法美学意蕴。

一、黄宾虹的书法美学观

1.“道法自然”

1935年黄宾虹在《宾虹画语录》中说:“古人善书者,必善画,以画之墨法,通于书法。”“中国艺术本是无不相通的。先有金石雕刻,后有绢纸笔墨。书与画亦是一本同源,理法一贯。虽音乐、博弈,亦有与图画相通之处”。1944年在他写给傅怒庵的信中认为:“画以自然为美,全球学者所公认。爱美者因设想种种方法推演其理。中国开化文明最早,方法亦最多,不知几经革新,以保存其今古不磨之理论,无非合乎自然美而已。”黄宾虹认为书画同源,书法的最高境界是自然。他曾说:“中国绘事,书画同源,画者于书法金石研究笔墨,布置章法,今古蜕变,虽极流动,然道归于一,未能一以贯之,不足以语高深。”“人与天近,法常变而道不变;天道好生万物,唯人最灵,道法自然。”

黄宾虹是用辩证的眼光来审视书画艺术的。他说:“我国历史文化升降,无探原理,无由入门。上古三代六朝重真内美,有法而不言法,故老子有‘圣人法天’;庄子有‘故圣人法天贵真’之句。”黄宾虹深谙老庄之意,他把“法天”“法自然”看作书画真内美的来源。书画艺术家在作品中表现情感的自然状态,表现真情,这是美的首要条件。审美主体在和大自然的交往过程中,对宇宙自然敞开自己的胸襟,以真情真气融化自然万物,视己为大自然的一部分,书画家对自然本性的回归,使主客体得以合二为一,从而实现“美”即“道”的审美关照的全部内涵。黄宾虹所追求的真内美,就是指主体在对自己,对自然的审美观照中所体会的自然本体。它们是真的自然的美。这种辩证意义上的真美,是艺术家追求的最高境界,但其并不是具体可见、可触的形象之美,而是无形无相的形而上之美。它来自形象,又超越外在的具体形式。黄宾虹说:“观大名家笔,常有一种雄伟沉着之气在笔墨外。”笔墨之外的气韵,肉眼看不见形象,手指触不到质地,但能真真切切感觉得到。有力而气韵生动,接天地之自然。这就是黄宾虹所主张道法自然的美学观。

但是,要想真正得自然境界谈何容易!须读万卷书,行万里路,深入自然,深思参悟。黄宾虹一生游历众多名山大川,50至70岁的20年间,是黄宾虹绘画、书法变化的重要时期,他曾先后到过山东历山,江苏虞山、太湖,浙江天目山、天台山、雁荡山,江西庐山、石钟山,福建武夷山,广东罗浮山、越秀山,湖南衡山,漫游过桂林、阳朔、平乐等地。

黄宾虹69岁时游历成都青城,途中遇雨,黄宾虹便索性静坐雨中观察青城的烟雨变幻,在弥漫的水汽中发现了“以干代湿”的用笔,印证了古人所谓“苍中取润”的笔墨效果。此次对真山真水的零距离接触,使黄宾虹有了深切感受,方得云烟幻灭之真髓。在其后来的绘画创作中,把青城山的杳霭林峦刻画得淋漓尽致。他在题《青城宵深图》画跋时写道:“余游黄山、青城,尝于宵深人静中,启户独领其趣。启户独立,主体与客体相互交流,主题深入课题内部,发现其生命的本质得其内蕴,而得‘趣’,这便是美的发现。”其弟子王伯敏在《山水画纵横谈》中也记载了他青城观雨悟道之事:“有一次黄宾虹独自去青城,途中遇雨,他不但不畏缩而退,反而在大雨滂沱中坐下来观赏,事后,他给友人信中说:‘青城大雨滂沱,坐山中三移时,千条飞泉令我恍悟,若雨淋墙头,干而润,润而见骨,墨不碍色,色不碍墨。’”在滂沱大雨中“坐三移时”这是何等的精神?由飞泉而恍悟用笔的苍润,和“屋漏痕”等线质的美感,这是对笔墨书画意境的深刻领悟,是对艺术形象的准确理解和把握。正是由于他立身于自然的独异体验,使其审美眼光具有了独特性,在书画实践中,他逐步摆脱对自然之象的单纯具象摹仿,将参悟物化到笔墨之中,超越了“观物取象”的审美境界。

黄宾虹 和声平顶七言联 纸本 1953年

黄宾虹不仅在真山真水中体味出绘画的真谛,而且也体味出书法与绘画间密切联系和深层奥义。他说:“我尝以山水作字,而以字作画。凡山,其力无不下压,而气则莫不上宣,故《说文》曰:‘山,宣也’。吾以此为字之努;笔欲下而气转向上,故能无垂不缩;凡水,虽黄河从天而下,其流百曲,其势莫不准于平,故《说文》曰:‘水,准也’。吾以此为字之勒,运笔欲圆,而出笔欲平,故逆入平出。”从某种意义上来讲,他是将书法、绘画置于同参共悟的位置,将书法、画法的自然之理法贯通融合,形成了他烂漫自然的书法之美,体现出他“以法体道”的道中人的特质。

黄宾虹深入自然,游历名山大川是他书画艺术思想蜕变的源泉,也是他书画艺术风格转折的关键。他通过“外师造化,中得心源”“读万卷书,行万里路”的经历大彻大悟,把自己的书法、绘画提升到了更高的境界。《庄子·渔父》云:“真者,所以受于天也,自然不可易也。故圣人法天贵真,不拘于俗。”文中的“法天贵真”的美学原则,把“真”看作自然。不仅对书画艺术影响很深,而且也对历代艺术理论和创作实践都有极大的影响。刘勰《文心雕龙·原道》云:“云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇;夫岂外饰,盖自然耳。”李白亦提出“清水出芙蓉,天然去雕饰”的创作实践美学观。黄宾虹说:“现今研究书画,先从古人遗迹详审源流派别,参以造化自然,抒写自己的性灵。”还说:“诗文书画,同源异流,溯古哲之精神,抒一己之怀抱”。

2.“道法自然,先有勉强”

自然为美虽是古今不磨灭之理论,但要得到自然,却先要掌握法度,掌握法度要经过艰苦和不自然的磨炼。黄宾虹说:“自然之道,先有勉强,而后可得。天生之物,人不能造,人造之器,天亦不生,天道自然,经贤哲用许多方法而得之。”先由勉强,就是强调通过对前人技法的理解把握才能达到自然。因为这种笔墨技法经过几千年的发展变化和不断地丰富,成为一种有生命力的审美形态,舍弃这种有意味的形式,情意就无从寄寓表达。以线条来说,它的内涵不知经过多少代人的共同锤炼,线条构架积淀着人对自然的认识与表现,也蕴含着民族文化的灵魂和习惯。因此,要从笔下流出一根根有审美意味的线条绝非易事。“古人殚毕生精力,无间断之时,得其笔法。”“一艺之成,必竭苦功,如修炼后得仙成佛,非徒赖生知,学力居其大多数。”所以,“学者先贵守法,师法、道法。”

黄宾虹 临汉碑(局部)纸本

在笔墨技法方面,黄宾虹是下过苦功夫的。青少年时期曾临过大量魏碑、汉隶,如《郑文公碑》《石门颂》《南秦川刺使墓志》等。黄宾虹喜魏碑,也不偏废唐碑。他着意选择一些有魏碑遗风,又有唐人气象的碑刻来学。欧阳询的字距疏朗、结体奇险;褚遂良的雅正大方、隶体笔致;颜真卿的雄俊沉厚、力浑刚劲,都对他有所影响。颜真卿的用笔持劲,点画铦利,成为他日后绘画中笔力所本,并常以“颜家”笔法勾勒亭、桥、船、屋等应景之物;褚遂良楷书变化比一般唐楷丰富,画的意味较浓,是他绘画中所举“一波三折”笔法变化的例证。他的选择,自觉与不自觉地着眼于作画当如作字法,书画本相通的艺术理念。四十岁以后,参以李北海、裴煜、文彦博、唐太宗诸家笔势,结合对明清人书艺的参悟,渐成自家风貌。黄宾虹云:“学书必先探其源流,继续洞悉古人之书法理论,然后细究用笔用墨之法。必如此临池之功,始见深厚。”黄宾虹正是遵循这一法则,倾心晋唐墨迹,上溯三代古籀,亦不薄并时明贤,深入探求书法艺术真谛,以几十年苦心孤诣经营的艺术实践为基础,结合他所体会的艺术理论,相参悟、相印证,将法与理,理与道在更高的层次上打通,提出了“平、圆、留、重、变五种笔法和浓、淡、焦、破、渍、宿、泼七种墨法”的“五笔七墨论”极大地促进了他书法个性的创新与发展,将“不齐而齐、齐而不齐,齐在精神”的“内美”播撒到艺术的各个环节。

3.“法备气至”

在法和气的关系上,黄宾虹认为“法备气至,始为成功”。又说:“笔有起伏转折,墨有芳润滑滋,非徒描摹细谨,但求法备气至。”法是笔墨技巧,气是学问修养,两者紧密相关,缺一不可。“法是面貌,气是精神。气有邪正雅俗之分。”“非静无以成学。吾辈学古,静心观古人精神所寄,是为得之。”线条结构,墨色浓淡是主体精神的外部形式,什么样的情性修养就有什么样的面貌特征。所以技巧要高,气要足,方能有内容形式完美的书画作品。

黄宾虹对笔法的论述,最能体现对他金石文字的重视。他说:“画法用笔线条之美,纯从金石书画铜器碑碣造像而来。”还说:“鄙人酷嗜三代文字,于东周古籀尤为留意。此居恒以此学遣回,故凡玺印泉币陶器兵器兼收并蓄。”“用笔之法,书画既是同源,最高层当以金石文字为根据。”黄宾虹如此看重上古三代之法,是因为“上古三代晋魏六朝画有法,法大自然而不言法,那些玺印钱币,文字结构雄伟,篆法奇瑰,汉魏砖文,古拙可喜,有一种雄伟劲健之气。”书法意向与原型有关,从文字发生学的角度看,“甲骨文之所以开创中国书法艺术独立发展的道路,其秘密正在于它们把象形的图画模拟,逐渐变为纯粹化了的抽象的线条和结构。”因此,钟鼎文字体现人与自然神奇的遇合,体现主体心理结构与外部自然结构的碰撞、调节而产生的美。诚如邓以蛰先生所言:“钟鼎之款识铭词,其书法之圆转委婉,结构引次之疏密,虽有优劣,其优者使人见之如仰看满天星斗,精神四射。”金石文字的古朴生动,奇绝含蓄,雄浑瑰伟,正是黄宾虹眼中真内美的根源。金石文字含有古朴之气,雄浑之气,刚健之气。气关笔力,韵由墨生,黄宾虹以金石之气使法,在人生最后的几年里,他的书法、绘画,均达到了“法备气至”的艺术境界。

4.“妙在规矩之外”

法备气至的作品在黄宾虹眼中还只在第二等的,最高一等的作品妙处是在笔墨规矩之外。他说:“不沾沾于理法,而超出理法者,又不得不求之于理法之中,方不蹈于虚无寂灭,与刻舟求剑,削足适履,同为识者所讥。”他再三强调:“用力于古人矩矱之中而外貌脱离于古人之迹。”在法和道,法和自然的关系上,要看到两者的区别和质的差异。入法是为了出法,出法又必须入法,能入才会化。拘于法是刻舟求剑、削足适履,抛弃法则蹈于虚无寂灭。有继承才有创造,才有发展。

通过“法”求“道”,才是正道。黄宾虹说:“法如庄子所谓筌蹄,得而意之可也,弃之不可也。无法即如黑暗夜行,虽历荆棘瓦砾之苦,而终是无路。此之谓魔。魔亦有道,非正道。彼成魔者,非不用功,非不练习,只是不闻道。道如大路,平方正道。庄子得鱼忘筌之说,本也是顺应自然之意。目的达到了,工具也可不要了。但书画之法是表情达意的手段,丢了法,目的也是一句空话,不学技法,其所书画或许也有某种合规律性的巧合,但这是魔道,不是正道。”要脱离法的束缚,达到真内美的境界,一定要得道。有了道,如走大路,如风行水,无不有自然之妙。

从沾于理法到超于理法是一个长期的实践过程,也是反复体悟的过程。自然之美不在象内,而在象外。所以真正的内在美,必定是“遗貌取神,妙在规矩之外”。黄宾虹举例说:“上古三代,书法流美,有弧三角,齐而不齐,以成内美。黑白二色,是为真美。”“魏碑书法全合不齐三角,算学真源,万毫齐力,集点成线。”在他看来,钟鼎铭文中的文字,四方三角的配合,寓不齐于整齐,玺印金文奇瑰的篆法,文字线条的疏密的安排,都是主体内心的流美。

晚年他的书画创作出神入化,信笔挥洒又无不合法度,正是其“三眠三起”“相忘于无形者,大而化之耳”,是不断蜕变的结果,最终创造出至真、至纯、至高、至美的艺术境界。

二、黄宾虹的书法美学实践

在黄宾虹独特书法美学观照下,其书法取象高古,难觅端倪,且字形瘦劲,欹正有致,舒朗中见凝聚,平淡中见神奇;端丽中有流动,质朴中见飘逸,自然醇雅,浑如一幅幅萧散爽逸、天真烂漫的图画。从线条的意象上来看,黄宾虹的“书肇自然”流淌在其曼妙自然,独抒性灵的笔端。书法主体情感的意向表达在笔下便是线条的意象,情感的运动依赖线条的律动来表现。线条的萦带与连绵,字体笔画的流转开合,是气的运动,情的流美,也是其抒写性灵的表达。

黄宾虹 致士青先生札 纸本

行书是黄宾虹平时书写最多,运用最广的书体,无论文稿、题跋、信札等均能汲古出新,别出机杼。早年,他在“二王”行书的基础上遍临晋人书法,接下来师法褚遂良、颜真卿等行书大家,尤其是对颜真卿笔意浸淫很深。认为“《祭侄稿》为颜书第一,有篆籀气,字相连属,诡异飞动得于意外”。还认为:“《争座位帖》古法尚存,具有浓郁篆籀笔意。”后来,他把精力放在了他所喜欢的《温泉铭》碑上。《温泉铭》是唐太宗的行书代表作,深得右军风神。黄宾虹十分推崇,他说:“当年一见,便爱不释手。唐太宗真不愧是千古一帝,书法气魄恢宏,举世罕有其匹。”他还说:“唐太宗的书法初看甚平易,再看如棉里裹针,结体长扁倚正,内在的东西多得很”,“我的行书曾借鉴于唐太宗《温泉铭》,因存晋人‘书肇自然’之风貌,吸取笔意,不袭其貌,形成自家风格。故此,我的书法胜于绘画。”观其《杂花诗十六首》手卷就是一幅集多种笔法于一体的成熟代表作。结字稚拙可爱,字体欹斜互让,大小错落,疏密得当。黄宾虹说:“古拙不易学,而流动变为浮滑,观之令人可厌。流动中有古拙,才有静气,无古拙处即浮而躁,以浮躁为流动是大误也。”这件书法的妙处,正是在古拙与天趣上。点画朴厚生拙,线条流动沉着,一派天真烂漫气息充盈其间。用墨枯润随意,枯润结合,疏朗之中有凝聚,于不齐之中寓整齐,趣味无穷,令人回味。黄宾虹的书法因自由抒写性灵而超越法度。因此,他的书法有法度以外的深层意蕴。他晚年的手札、尺牍,信笔挥洒,全臻化境。1949年他写给王孝文的尺牍以淡墨书写,凭一时意兴,放纵灵动,达到了心手两应的艺术境界,具有极强的艺术感染力。

黄宾虹 致尊一先生札 纸本

篆书是黄宾虹用功最勤,着意最深,艺术成就最高的书体。他从二十岁就开始临写西周宣王时期的金石拓片,一生不曾间断,先后临写过大量“三代”钟鼎铭文,研究过风格各异的钟鼎铭文、砖纹、瓦当、六朝碑版等拓片,不仅丰富了书法的“金石”气质,而且也为其绘画中篆籀笔意的线质、墨法提供了内在动力,成为他绘画中不可或缺的重要部分。黄宾虹着意篆籀笔法的目的就是从书法中体会画法,他在《书法画旨》中认为:“书画同源来自言画法者,同于书法、金石文字,尤为书法所祖。考书画之本源,必当参究篆籀,上窥钟鼎款识。”这和他的“书画并重同参”“以书养画”的思与行是一致的。1921年在其写给郑履端的信中说:“弟近十余年来颇欲究心篆籀,泛滥载籍,广搜金文,后世见闻自当突过前人,可自信已。”1937年后,黄宾虹蛰居北京十余年,对篆籀的狂热和执着达到了一个前所未有的高度,由于篆籀用笔凝重奇诡,结字曲绕婉转,变化莫测。因而,以篆籀笔法入画就成了他一生“引书入画”的基点。这也使他在“引书入画”的实践体验中,加深了对篆籀书法的体悟,很大程度上促进了他书画艺术的内在气质和美感。静观黄宾虹晚年的篆书,用笔、结字、用墨均随意自如,表面看似无力,实则力藏于内,看似略有松脱,实则严整清峻,内力弥漫。黄宾虹平常作书,并不留意字体表面的规整妍丽,圆匀秀劲,而是注重攫取内在神韵。他的点画往来似乎略不经意,实则暗含自然之美。而这种自然之美,不具慧眼者很难识得,识得者也很难用语言表达得清楚。这种貌似支离,却蕴涵了自然之美的美学取向。在黄宾虹的绘画中,更是“大道归一”,有着更多的精彩表现。安徽省图书馆藏有一幅他九十岁时集古文字的篆书名联:“心肠铁石梅知己;肌骨冰霜竹可人。”可谓是其炉火纯青的代表作。作品迥异于篆书的严谨与整齐,追求一种欹侧和生拙。看似不经意之作,信笔拈来,轻松自然,呈现出生命的情感节奏,有“无意佳而佳”“不期然而然”的天成之美。陆维钊在其《墨海烟云》中评黄宾虹篆书说:“宾老书篆,点画如飞鸟、游鱼,活活泼泼。看他金文堂幅,满纸直似图画,硬是画家之笔。”可谓的评。

黄宾虹书法碑帖并取。不过,所谓碑意在其书法作品中则是含而不露的。黄宾虹年轻时,为了科考,对“馆阁体”也下过苦功,后来,他渐渐觉察到练习唐楷给自己带来的束缚,于是开始由唐碑上溯到质朴的六朝碑版,又追本溯源到三代、秦汉金石铭文,洗发出古法本义,开创出雄强高华的碑学书风。他曾在同乡前辈王仲伊先生门下,研习古文字学,对《说文解字》《尔雅》《仓颉篇》等着实下了一番功夫。他研究书法与绘画的学理,并和邓石如、包世臣的学说相印证,还将书法提升到文字学的高度来认识,对文字的发展演变有了深入了解。期间,他对明代的沈石田、董其昌以及清代的渐江、查士标、石涛、石谿等名家的画也深入研习,并对不同作品进行比较,领悟各家的精神实质。同时,又研读了大量的书画理论著作,如董其昌的《画禅室随笔》、笪重光的《画筏》《画筌》、包世臣的《艺舟双楫》,康有为的《广艺舟双楫》等典籍,以求用理论指导自己的艺术实践。此外,加上大量的金石、陶文、玺印、钱币、简牍等出土文物,黄宾虹从这些前人无从得见的古文字和汉晋墨迹中汲取营养,得到启发,一扫前人习篆、习碑、习帖的陋习,“深悟传统书法之理论,掬自然之灵气”,合二为一,达到了庄子所言“达变新生”的高妙境界。

黄宾虹书法内涵丰富,艺术成就不低于绘画。他曾自谓:“我的书法胜于绘画。”黄宾虹的绘画,如果没有高水准的书法作保障,所谓“引书入画”就无从谈起。黄宾虹在“书画同源”的基础上,涵泳万象,融会贯通,并提出“引书入画”“书画并重同参”“道法自然”的主张。并进一步强调,“书画同源,欲明画在书法,画法重气韵,书法亦然。”“画先于书,诀在书法。”黄宾虹就是在这种“书画并重同参”的理念下感悟“道法自然”的美学原则,从而浸染着其书法美学观,提出了“书肇自然”的书学主张。可见,道法自然,是黄宾虹书画艺术取之不竭的源头,也是其“书肇自然”“画抒内美”的哲学基础。庄子言:“身与物化,万物复情。”黄宾虹追求“万物与我为一”的审美境界和精神上的高度自由和美,这种情感与自然合一,在他的书法中得以充分体现。在探索法与自然、法与气和法与度之间的辩证关系和层次关系上,黄宾虹做出了独特的贡献。相信随着时代的发展,以及学术研究的推进,黄宾虹的书法美学观及其书法艺术实践会越来越受到人们的重视。