海内外现存建阳刻本书目数据分析

陈旭东

(福建师范大学 图书馆,福建 福州 350007)

建阳刻书,从10 世纪末11 世纪初到辛亥革命,有近1000 年的历史,至清初急剧衰落之前,也有着近700 年的繁盛时期。这期间刊刻发行书籍的数量,显然已难查考,而流传至今者,学界说法不一。方彦寿估计近1500 种[1],美籍华人贾晋珠则辑有2190 种[2],但均未有详细目录公开面世。笔者在学术界已有的研究基础上,较为全面调查、整理海内外著名藏书单位收藏情况,并经过力所能及的辨析考证,完成《海内外现存建阳刻本书目》汇集编纂工作。

一、《海内外现存建阳刻本书目》编纂概况

《海内外现存建阳刻本书目》的编纂,做了大量繁重的基础工作。在最初的海量数据采集汇总之后,数据加工主要集中在增补遗逸、改正讹夺、删除误录等几个方面,具体言之:

一是增补遗逸,即在现有书目、数据库所著录建阳刻本条目基础上进行增补。

(1)根据原书进行版本鉴定并著录。如《改订内阁文库汉籍分类目录》著录日本公文书馆内阁文库藏建阳刻本300 多种,而笔者通过下载其官方网站可阅览数字化资源并目验,有百余种明刻本实际乃是建阳刻本,遂根据实际情况补充完整的版本信息,给予增录。

(2)增加馆藏单位。如明景泰元年(1450)刻本《朱子成书》,诸家书目仅著录台湾“中央图书馆”有藏,存《太极图》《通书》《西铭》《家礼》。是书目录后有牌记,刻“景泰元年庚午/善敬书堂新刊”。国家图书馆藏明初刻本(善本书号:13459),经比对,实与此同板。因目录二叶缺失,牌记不存,遂仅以明初刻本著录。今于该条目增补国家图书馆馆藏信息。

二是改正讹夺,即录得的书目确为建阳刻本,但存在这样那样的错讹,经准确辨正后改正之。

(1)卷数著录有误。如国家图书馆有明万历二十七年(1599)书林郑世豪刻本《刻孔圣全书》,存卷一至七,书前目录止于卷八,遂以八卷著录,而该书实有十四卷。

(2)出版者著录有误。如国家图书馆藏《新锲燕台校正天下通行文林聚宝万卷星罗》,卷一卷端署“抚金华宇徐会瀛汇辑,书林茂斋詹圣谟梓行”,卷三十九末有莲座荷盖牌记刻“书林静观室春/月余献可梓行”,遂著录作明万历书林余献可刻本。根据笔者考证,静观室乃詹氏堂号,余献可乃居仁堂主人,牌记“余献可”三字当属挖改,原或镌“詹圣谟”或“詹茂斋”,故改著录作明万历书林静观室刻余献可印本。

(3)出版时间著录有误。如国家图书馆著录明叶向高编《书经大全》等书为明嘉靖清白堂刻本,叶向高生于嘉靖三十八年(1559),终其朝未及十岁,刻书时间显然有误,故改录为明清白堂刻本。

三是误录情况,即以外地刊本作为建阳刻本著录,常见有以下两种。

(1)以建阳籍刻工误判刻书地。如建阳吴观明刻《李卓吾先生批评三国志》,学界一向以为建阳刻本。笔者调查发现,明万历二十九年(1601)金坛王肯堂刻本《金刚般若波罗蜜经论》、明万历三十年(1602)常熟比丘真松等刻本 《八大人觉经》、明万历三十二年(1604)吴江周祗刻本《佛说心明经》等,刻工均是建阳吴观明,而刻书地均在江苏。由此观之,吴观明当是常年在江苏谋生的建阳籍刻工而已,而非建阳书坊主。况且其捉刀的《李卓吾先生批评三国志》,版刻也与明末建阳刻本风格不符,故删去不录。

(2)以外地刊本为建阳所刻。如北京大学图书馆、日本国会图书馆藏《镌温陵郑孩如观静窝四书知新日录》,向著录作明万历潭阳余氏木活字印本或余彰德刻本,实误。二家馆藏实乃日本江户时代根据余彰德刻本重刊者,当著录作日本江户时代木活字印本,故不予收录。又如随手翻阅《谋利而印:11 至17 世纪福建建阳的商业出版者》附录B 表5《明代建阳地区的私家与书坊刻书》所载,“闽沙陈钟秀”乃是延平府沙县刻本,而非建宁府建阳书坊所刻;陈敬学德星堂乃姑苏(今苏州)书坊,其所刻《万首唐人绝句》,风格绝不类建阳书坊所出;明崇祯十三年(1640)黄正宾刻本《宋宗忠简公集》,乃新安所产,等等,均不予收录。

综如上述,虽然做了大量的考证辨析工作,《海内外现存建阳刻本书目》的错漏仍在所难免,而尤其以条件限制未能将大部分私人藏书纳入收录范围,为最大的遗憾。“已涵盖现存古籍百分之九十以上品种”的《中国古籍总目》,是我们的数据采集来源之一,同理而言,《海内外现存建阳刻本书目》收录的现存建阳刻本品种当不低于百分之九十。全书共收录海内外362家单位所藏历代建阳刊刻各版次书籍2499 种5122部,就此做一番数据分析,可见建阳刻书的某些特点及其流传情况。

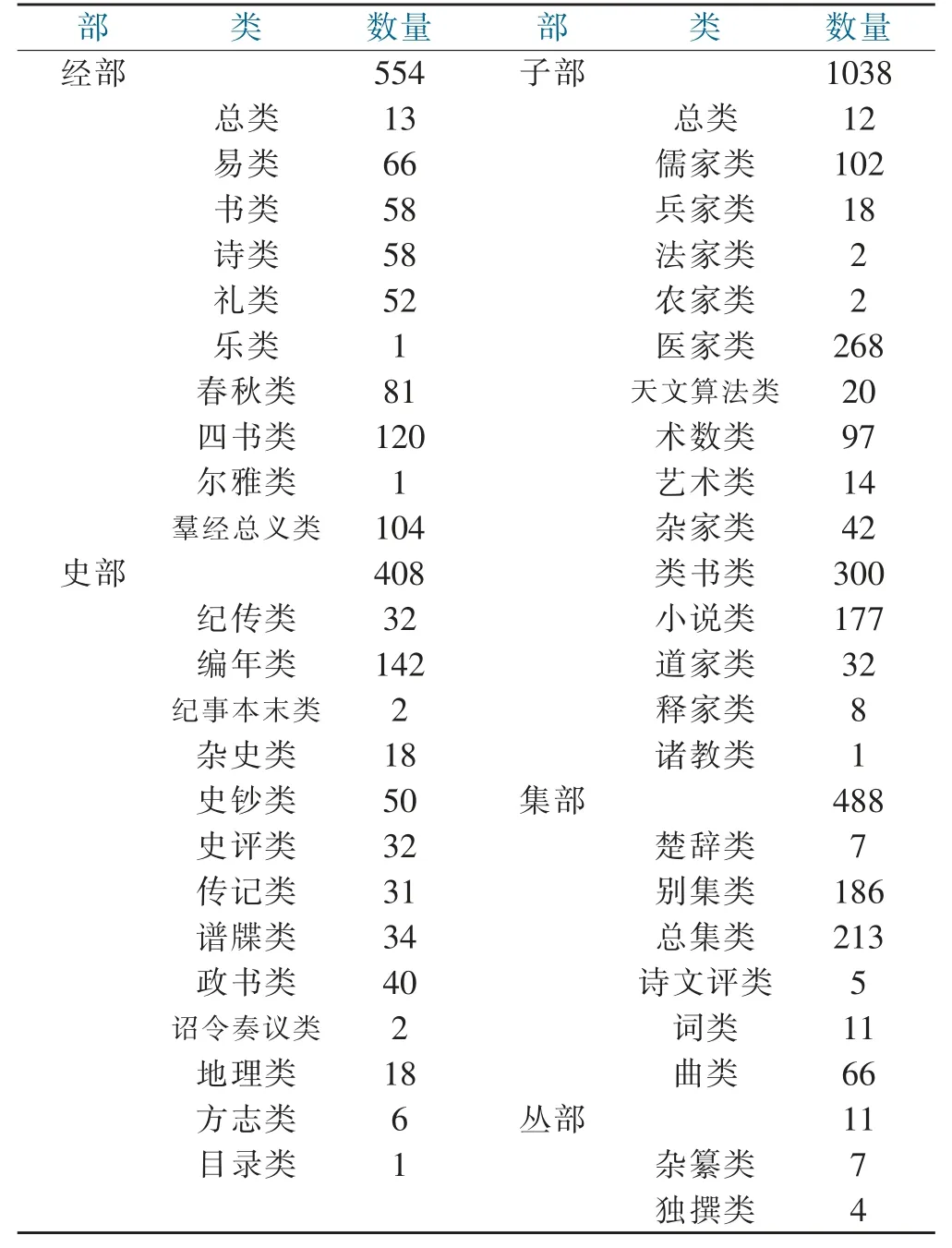

二、部类数量统计

将现存2499 种历代建阳刻本按经、史、子、集、丛五部分类,各部下系若干类属,各部、类收录条目情况如表1 所示。

表1 现存建阳刻本部类统计表Tab.1 Statistical table of the departments of existing jianyang engraving books

从以上统计数字可见,建阳刻书品种,以子部书为多,子部书以类书为最,次医书,次小说,儒家典籍仅排第四。类书、医书乃切于实用,小说尤其是通俗小说则属于快消产品,均有大量市场需求。经部书以四书为最多,盖因朱熹《四书集注》为科考取士必读书,故版刻多不胜数,现存也许百不及一。集部总集类数量甚至远超历代别集,则因除课艺直接服务于科举,历代选本之类也是临场作文的范本,有旺盛的市场需求,而市场决定生产。居于同一缘由,编年类“通鉴”系典籍的数量,拔得史部头筹。

建阳的书籍生产,宋代起既有将经典疏文分割支离在注文之下,并附刻陆德明《音义》,以大幅降低成本。而动辄“千家注”李白、杜甫诗文集,初始动机或是以“量多价廉”取胜的市场策略。不仅经典可“纂图互注”,子书也不例外,消遣的通俗小说更是乐于随文配图。凡此种种,可见建阳刻书的市场化定位,决定了其书籍生产的特点。而为了充分占有市场,书籍编纂发行从内容到形式上一再求新求异,显然吸引的不仅仅是眼球,还是读者的钱包。今天我们从现存刻书品种,即可推求当时的生产。而即使像《精刻张翰林重订京本排韵增广事类氏族大全》这种在今天看来相对冷僻的书籍,当成为民间修谱的必备工具书时,正如明崇祯五年(1632)陈氏刻本内封所宣称的那样“欲谱世系之牒者,宁能已于斯乎”?建阳书坊的市场化思维,可谓出神入化。现存刻本的部类统计数据,恰好是给这一广告语下了个注脚。

三、版本信息统计

这2499 种历代建阳刻本,宋、元、明、清各朝存本情况如表2 所示。

表2 现存建阳刻本历代出版数量统计表Tab.2 Statistical table of the numbers of existing Jianyang engraving books published in successive dynasties

这组统计数据虽然不能反映官刻、私家刻书及坊刻本的具体情况,但与历代建阳刻书业的发展状况是相一致。建阳刻书肇始时期,一说始于唐代[3],一说始于五代[4],一说始于北宋[5]。笔者曾多方考证,认为建阳余氏始祖余同祖胞侄余芝孙将刻书技艺带到建阳,从而开启了在中国雕版印刷史极具影响力的建阳刻书业。以上数据显示,两宋建阳刻书,由于年代久远,存本品种较少,元朝虽不及百年,数量上仍得稳步增长,到明代则是呈现爆发式的发展,而清代则出现断崖式下降,完整展示了从创始、发展、繁荣到衰落的历史过程。

暂置彻底衰落的清代不论,建阳刻书600 多年的历史上,尚可考知前后有数十家族数百家书坊参与其中,至于淹没在历史洪流中则不知几许。这2499 种版次中,扣除官刻本及其他无主书坊的作品,仍有2000余种归属余、刘、陈、蔡、黄、魏等刻书世家。宋、元、明刻本中,各姓刊刻情况如下表(表3-表5)所示。

表3 现存宋刻建本各姓刊刻数量统计表Tab.3 Statistical table of the numbers of existing Jianyang engraving books in the Song dynasty by surname

表4 现存元刻建本各姓刊刻数量统计表Tab.4 Statistical table of the numbers of existing Jianyang engraving books in the Yuan dynasty by surname

从以上三个表格可见几个有趣的现象:

第一,除去官刻本,三朝私人或书坊主姓氏可考者所刊刻的书籍数量共约2035 种,宋代占2.9%,元代占8.4%,明代占88.7%。相较各朝整体存本占比,宋、元下降低,明代略升。可见年代越久远,刻书者信息越少,这可能与早期版权意识比较淡薄有关,也可能流传过程越漫长,遗失的比重越大。因此在版本鉴定上,宋、元刻本的鉴定,更多需要根据版刻特征进行判断,“观风望气”的本领越发重要。也正因如此,存本目录的编纂,根据实际情况,遵循宋、元刻本从宽、明刻本从严的著录原则,宋、元旧刻只要符合建阳刻本的显著特征即给收录,明刻本则一般需要附有可供采信的版刻信息。

第二,自宋代至明代,参与刻书的家族逐渐增多,这与存世刻本递增成正比例关系。其中余、刘、陈、魏、蔡、黄、虞、朱等家族,历经宋、元、明不绝,惟虞氏在明洪武以后即未见刻本行世。而曾氏、唐氏、宗氏等,入元以后未有刻本流传,或已经在宋末元初的社会动荡中受到严重打击,自此一蹶不振。元代的窦、潘、傅、赵诸家或许也是如此。岁月的流逝,王朝更替,各行各业及其从业者亦如潮涨潮落。

第三,明代著名刻书世家郑氏、杨氏、詹氏、叶氏、张氏、吴氏、吕氏等,发迹于元代,郑氏、杨氏、詹氏到明代更是跻身建阳刻书界第一梯队,存本均超过百种。肖氏、江氏、龚氏则是明代刻书新秀,存本均在两位数以上。而仅有零星刻本传世的刻书者,或仅是被时代挟裹的从业者而已。

四、收藏单位地域分布统计

以现存362 家单位所藏5122 部建阳刻本来考察,从地理分布看,除了中国大陆、台湾、香港外,遍布亚洲日本、韩国、新加坡及北美、欧洲等十几个国家和地区,可谓无远弗届。其中仅藏一部建阳刻本的单位有129 家,两位数以上藏书单位有79 家,其余254 家单位藏有2 到9 部不等。15 个国家和地区藏有建阳刻本的单位数量及藏品总量,如表6 所示。

表6 现存建阳刻本收藏单位地域分布统计表Tab.6 Statistical table of geographical distribution of institutions collecting existing Jianyang engraving books

从上表可见,中国以221 家单位共有3075 部建阳刻本,在十几个国家均排首位。这恐怕得益于中国数十年来尤其是近十几年来古籍编目工作的顺利进展,大多数馆藏得到较为充分的揭示。而上表著录的海外各国存藏情况,恐怕有不少遗漏。如俄罗斯仅录得1 部,系笔者浏览俄罗斯国家图书馆官方网站线上资源所得,至于其真实馆藏尚需进一步查访。随着海外中文古籍编目工作的进一步开展,越来越多的海外馆藏将得到进一步披露。

在362 家单位中,藏量超过百部有10 家,如表7所示。

表7 建阳刻本馆藏数量前十单位统计表Tab.7 Statistical table of the top 10 institutions in collecting existing Jianyang engraving books

从调查所得,世界上藏有建阳刻本最多的单位是日本公文书馆,而且实际其藏量肯定还不止518 部。根据《(改订)内阁文库汉籍分类目录》著录,该馆藏建阳刻本仅300 多种。经笔者考证,尚有百余种明刻本实际乃是建阳刻本,此外尚有数十种明刻本极有可能是建阳刻本,有待目验。这里有个有趣的现象,日本公文书馆(不限于),现藏数量众多的建阳刻本乃至大量的闽人著作,大多也刊刻于福建境内,而中国本土却极为罕见甚至往往失传。这一事实或可说明,当日此种闽地“特产”,或未进入全国市场之前,已先由本地港口远渡重洋,故而在历经数百年的兵燹水火之后,仍得以保存在异国他乡。附日本藏建阳刻本数量前十的各家单位的具体情况,以见其概(表8)。

表8 建阳刻本日本馆藏数量前十统计表Tab.8 Statistics table of the top 10 Japanese institutions in collecting existing Jianyang engraving books

以上10 家所藏建阳刻本的部数,就几乎占了现存总量的五分之一。藉此亦可见北宋至清代中、日两国的贸易、文化往来频繁之一斑。

五、余论

从录得的现存2499 种建阳刻本来看,有1591 种仅著录一家藏书单位,也就是说这1591 种建阳刻本很可能是孤本。录得二到三家单位收藏者596 种,亦属稀见本。从这一组简单的统计数字,就可见建阳刻书在中国出版史上的地位[6]。这是建阳刻书业能够在中国广袤土地上繁盛将近700 年的历史底蕴。毫不夸张地说,这是一笔巨大的精神财富,价值自不可估量。宋代叶梦得《石林燕语》在论及当时各地刻书,以为“今天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下”[7]。放在其所论述的具体语境,即讨论各地刻书是否“能工”上,自有一定的道理,但也不免失之以偏概全。此后,历代论及闽本尤其是建阳刻本时,多语涉不屑,叶德辉辈仍持“闽本最下”的论调[8]。而实际情况是,仅仅从刻、印的准确性来评判闽本尤其是建阳刻书的价值,显然也是过于单薄和片面。随着大量基础工作的完成,我们期待着开展更为丰富多彩的建阳出版印刷史、书籍交流史、文化传播史研究,给予建阳刻书更为客观的历史评价。