中国网络内容治理政策:变迁脉络与工具选择——基于政策文本的内容分析

柴宝勇,陈若凡,陈浩龙

中国网络内容治理政策:变迁脉络与工具选择——基于政策文本的内容分析

柴宝勇,陈若凡,陈浩龙

(中国社会科学院大学政府管理学院,北京,102488)

基于数字治理的视角,从网络内容生产模式变化的三个阶段:专业生成内容(PGC)、用户生成内容(UGC)和人工智能生成内容(AIGC)来考察中国网络内容治理政策的变迁脉络。选取1997年至2022年出台的81项网络内容治理政策文本,采用政策文本内容分析方法,建立了“治理工具—治理环境—治理价值”的三维政策分析框架。研究发现,这三个阶段网络内容治理政策的共性体现在对规范式治理工具的偏好和对安全、有序两大治理价值的选取方面;差异性不仅体现在运动式、引导式与智能式等治理工具在不同阶段的使用频率上,还体现在各阶段对发展、和谐治理价值的关注度上。中国政府在网络内容治理领域具有“强监管”的路径依赖、“善学习”的能力禀赋和“重稳定”的渐进特性,由此需要从治理工具、治理环境与治理价值三个维度入手,切实提高中国数字政府治理与数字社会治理能力。

数字治理;网络内容治理;内容分析法;变迁脉络;工具选择

一、研究背景与问题提出

伴随信息技术的进步,网络社会(Cyber Society)空间急剧膨胀,海量文字、声音、图像、视频等网络内容持续冲击公众的眼球与大脑。网络内容受众广、传播快、形式多样化等特性致使许多真假难辨的信息得以飞速传播并带来许多社会问题,这对政府的网络治理提出了挑战。如何适应网络社会特点,把握网络社会发展趋势,进而完善网络内容治理体系,成为数字时代政府亟待解决的问题。

网络内容,或称网络信息内容、网络空间内容,是以互联网为媒介传播的文本、音频、图像、视频等。基于创作主体的不同性质,我们将网络内容生产分为三个阶段[1]:其一,专业生成内容(PGC, Professional-Generated Content)阶段。该阶段出现在20世纪90年代,主要是由专业人士通过聚合、筛选等专业手段面向用户提供内容,以门户网站、浏览器、搜索引擎等为主要产品。其二,用户生成内容(UGC, User-Generated Content)阶段。这一阶段的出现顺应了我国网络社交媒体普及化、个性化发展的趋势。在这一阶段,所有网络用户都可以以任何形式自主创作并发表网络内容[2],他们不仅是信息接受者,也是内容的创作者。其三,人工智能生成内容(AIGC, AI-Generated Content)阶段。在该阶段初,网络内容生产采用人工智能辅助,2010年后由于多项关键技术,如生成对抗网络(Generative Adversarial Networks)与变换器架构(Transformer)的广泛应用,网络内容生产开始借由深度合成(Deep Synthesis)技术来实现,由此拉开了智能创作时代的帷幕。

从PGC、UGC到AIGC,网络内容生产的阶段变化与互联网形态的演进齐头并进,对应着以“聚合、联合、搜索”为本质的只读互联网(Web1.0)、以“参与、展示、信息互动”为本质的交互互联网(Web2.0)和以“深度参与、生命体验以及体现网民参与的价值”为本质的去中心化互联网(Web3.0)三个阶段[3]。在不同阶段,政府在实施网络内容治理过程中面对的内容生产主体、内容生成及传播特点、网络环境、技术基础等都存在不同程度的差异。PGC时代网络内容分布相对集中、聚合性强,加之网民规模和交互技术发展程度有限,政府进行网络内容治理遇到的阻力也相对较小。UGC时代,人人都是内容的生产者,平台营利模式依赖用户参与、用户主导、用户建设[4],内容生产主体不断增多且分布零散,网络潮流趋向个性化。政府很难做到既保障网民获得感、完善政府的监管体制,又兼顾平台的收益。AIGC时代,技术的复杂性成了政府进行网络内容治理的首要障碍,这既要求政府理解相关的技术内涵与伦理议题,制定有效且符合公共利益的治理规则,避免监管的业余性与滞后性;也需要政府警惕治理过程中产生技术依赖、算法黑箱以及由此引发的国家治理难题等[5]。

网络社会日新月异,这一现实情况决定了政府的网络内容治理具有“实践先于理论”的特点。从网络内容生产的阶段变化来考察相关政策的演进,在理论上,能够为研究政府的数字治理实践与网络内容治理政策的变迁脉络、工具选择的内在逻辑及其产生的影响提供新的视角;在实践上,通过梳理PGC、UGC与AIGC时代相关政策的发展脉络,在分析这三个时代相关政策工具共性与差异性的基础上进一步总结政策经验,能为政府适应未来网络社会的变革、提高数字治理能力提供参考。

基于上述分析,本文从数字治理的视角切入,尝试探讨三个问题:第一,在网络内容生产发展的不同阶段,中国政府的网络内容治理政策表现出何种特征,其内在理念、逻辑与价值为何?第二,在不同阶段,中国政府的网络内容治理政策具有哪些共性与差异性?第三,作为一项重要的数字治理实践,网络内容治理政策的演进能为中国政府提高数字政府治理与数字社会治理能力提供哪些经验?

二、文献述评与研究梳理

(一) 网络内容治理:一项重要的数字治理实践

数字治理,是“在政府与市民社会、政府与以企业为代表的经济社会的互动和政府内部的运行中运用信息技术”[6]进行数字赋能与社会赋权,从而实现公共价值、维护公共利益的治理模式,是“由治理理论与互联网数字技术相结合产生的”[7]新型公共管理范式,具体包括数字政府治理、数字社会治理、数字经济治理三个方面。

网络内容治理是一项重要的数字治理实践,是深化数字政府治理与数字社会治理改革过程中不可忽视的重要内容:一方面,在数字政府治理层面,网络内容治理事关国家意识形态安全的重大议题,受到党中央的高度重视。党的十九大报告就将加强互联网内容建设、建立网络综合治理体系作为牢牢掌握意识形态工作领导权的要求之一;党的二十大报告首次设专章论述国家安全问题,其中就包括“网络安全保障体系建设”“健全网络综合治理生态,推动形成良好网络生态”等要求。在国家安全体系中,“网络意识形态安全体现了国家安全、意识形态安全以及网络安全的叠加集成”[8]。由此可见,随着国家安全上升到国家战略高度,网络安全尤其是网络意识形态安全的重要性愈发凸显。有效治理网络内容、维护网络意识形态安全,成为数字政府治理的重要政治任务。另外,政府治理场域的拓展也使得“数字空间的治理”[9]成为政府数字化转型过程中的重要议题,能有效治理数字空间中的网络内容成了考验数字政府治理能力的关键。另一方面,在数字社会治理层面,网络内容治理的对象实质上是网络用户线上线下的联动行为。通过传统规则,政府对网络用户的线上行为难以达到管控目的。这是由网络的匿名性、行为的复杂性、连接的全球性、资源的丰富性所决定的[10]。尽管许多网络用户发布的网络内容带有强烈的主观性,但是这在一定程度上也是社情民意的反映,既不能无所约束、放任自流,也不能过度管控、有损政府的公信力。这就需要政府突破传统治理的局限性,在加强网络内容治理与尊重网民诉求之间寻求平衡,制定公平合理的网络表达规则,在防止有害内容产出、扩散的同时,更精准地发现并解决民众关切的数字社会治理问题,以达到维护数字社会稳定发展的目的。

(二) 网络内容治理政策的研究维度

由于国外互联网建设起步早,海外学者对于网络内容治理的研究已经形成了三种较为系统的学术观点:第一,无政府的自治式治理。该观点以网络自由主义为内核,宣称网络管理应当依靠网络空间内自发形成的制度而不是政府的管制[11]。第二,有限政府的多中心治理。以网络现实主义为内核,该观点既肯定了政府治理网络内容的现实必要性,也提出了以“民主的商议”[12]为原则来判断政府管制的范围;第三,强政府的元治理。该观点强调以网络管制主义为内核,认为政府是网络内容管控的“实际决策人”和“幕后操盘手”[13]。基于世界范围内网络内容治理的实践现况,这三类治理模式概括性地反映了其他国家在实行网络内容治理过程中的工具选择及其内在逻辑、外在影响,对于我国探索具有中国特色的网络内容治理模式具有一定的启示意义。

国内早年的相关研究主要集中在对“网络内容监管”的概念界定上,将网络内容监管视为“现实社会行政监管和执法在互联网信息内容领域的延伸”[14],没有脱离传统的行政监管研究范式。随着治理理论的流行与数字治理的兴起,近年来虽然越来越多的学者开始使用“治理”一词代替“监管”,将治理理论引入相关研究,但是总体上研究数量有限:第一,关于网络内容治理的定义与内涵的探讨。何明升将网络内容监管定义为:以负面清单为基础,由政府主导、多主体协同的信息质量监管,其基本价值包括“安全”与“发展”两个向度,前者包括系统、社会、国家三个层面的安全,后者代表着治理的目的性。政府对这两个选项的权重配比,决定着特定信息质量监管模式的形态和价值阶梯[15];第二,关于网络内容治理工具与手段的选择。孙逸啸归纳了四种同时应用于网络内容生态治理的政府行动即“法治—权益型”规范式、“自治—纠正型”运动式、“德治—补充型”引导式和“技治—效率型”智慧式,他认为政府的行动选择会依据网络内容风险的演变进行动态调整[16]。该观点符合我国的现实国情,但未能充分解释政府工具选择的动机及其内在逻辑和外在影响;第三,关于网络内容治理的发展与变革的归纳。尹建国看到了政府在网络内容治理方面的机制缺陷,主张“从政府主导到网络企业与行业组织主导”“从技术控制到德性善治”“从直接强制、堵塞控制到间接威慑、合作疏导”“从零散分治到综合协同”四个方面加强网络内容治理机制创新[17],从而在机制上为网络内容治理方法革新提供有益借鉴。

总体而言,目前学界对网络内容治理的研究在深度与外延方面均有所推进。随着我国网络社会的飞速发展,网络内容治理的研究空间还在不断延伸,与国外的前沿研究相比,许多问题尚待解决。相较数字治理的其他热点议题,国内网络内容治理的研究总量有限,多数成果分散在传播学领域,缺乏公共管理研究视角的观照。因此,本文尝试弥补这两方面的研究不足。

三、政策选取与文本编码

为探究前文提出的三个问题,本文采用政策文本内容分析方法进行研究。政策文本内容分析是计算机辅助文本分析(Computer Assisted Text Analysis,CATA)的一个分支,是一种介于定性与定量之间的半定量研究方法。该方法借助计算机软件对政策文本进行概念抽取和定量化统计,并对文本数据进行自动统计和关系识别[18],旨在建立一个以概念形式来描述现象的模型[19],最终形成能够反映政策内部诸要素的性质与关系的理论体系。

借助政策文本内容分析方法,文章的基本研究思路是:设立时间、内容、主体三方面的标准,通过官方网站或数据库来收集、遴选相关网络内容治理政策,进一步搭建政策文本三维分析框架,进行概念抽取、节点归纳与文本编码,最后通过计算机的辅助分析,得出研究结论。

(一) 政策文本选取的标准与来源

1. 政策文本的选取标准

首先是政策之本选取的时间标准。本文对网络内容治理政策的选取是在以下三个时间段内分别进行检索与筛选的。第一,PGC时代(1998年至2004年)。1998年,搜狐公司正式诞生,全球最大的华人网站—— 新浪成立,网易将企业定位转型为门户网站,腾讯迎着改革开放的浪潮在深圳扎根,这四家互联网公司的成立或转型标志着中国内容门户网站时代的开启,同时也是互联网专业生成内容模式的开始;第二,UGC时代(2005年至2017年)。2005年,以新浪博客(blog)为代表的支持用户自主创作的博客平台开始在中国互联网上大量涌现并迅速走红,互联网用户生成内容模式自此逐渐成了网络主流;第三,AIGC时代(2017年至今)。2017年,第一部由AI编写的诗集《阳光失了玻璃窗》正式出版,其作者是微软推出的人工智能虚拟机器人“小冰”。“小冰”同年入选中国“2017年度00后十大诗人”。这一事件带动各种类型的AIGC应用在国内不断推出,互联网AI生成内容模式开始冲击传统的内容生产行业。

其次是政策选取的内容标准。分为治理对象与对象载体两个维度:第一,就治理对象来说,所选政策的治理对象是在国内互联网上传播的文本、音频、图像、视频或混合形式(如网络游戏、直播)等内容;第二,就对象载体而言,所选政策治理对象的载体,是在国内互联网上传播上述内容的网络媒介,包括门户网站、博客、论坛、贴吧、视频平台和相关的应用App等。综合来看,无论是对治理对象还是对对象载体采取内容监管、行为规范与归责确权等治理策略,都属于本文研究的政策范围。

最后是政策选取的主体标准。历年来,从中央到地方各级政府针对网络内容的治理制定并发布了大量政策。考虑到各地数字化发展水平存在一定程度的差异性,以及操作的便利性与研究的代表性,本文所选网络内容治理政策的发布主体均为国家级部委办局,地方单位的出台的相关政策暂不纳入研究范围。

2. 政策文本来源

为确保选取政策的权威性与全面性,本文选取的政策文本数据来源于“政眼通”政策大数据分析服务系统、“北大法宝”法律法规检索系统与相关国家级部委办局的政务公开网站。检索方式为政策全文检索,先通过关键词如“互联网”“网络”“互联网信息内容”“网络信息服务”“网络治理”等进行粗略检索,再针对具体政策内容进行筛选。

依据政策选取的时间标准、内容标准与主体标准,通过政策数据库交叉对比检索,本次研究最终共选取81条符合标准的政策文本作为研究对象。其中,PGC时代政策文本20条,UGC时代政策文本36条,AIGC时代政策文本25条。

(二) 政策文本分析框架与编码过程

1. 互联网内容治理政策分析框架

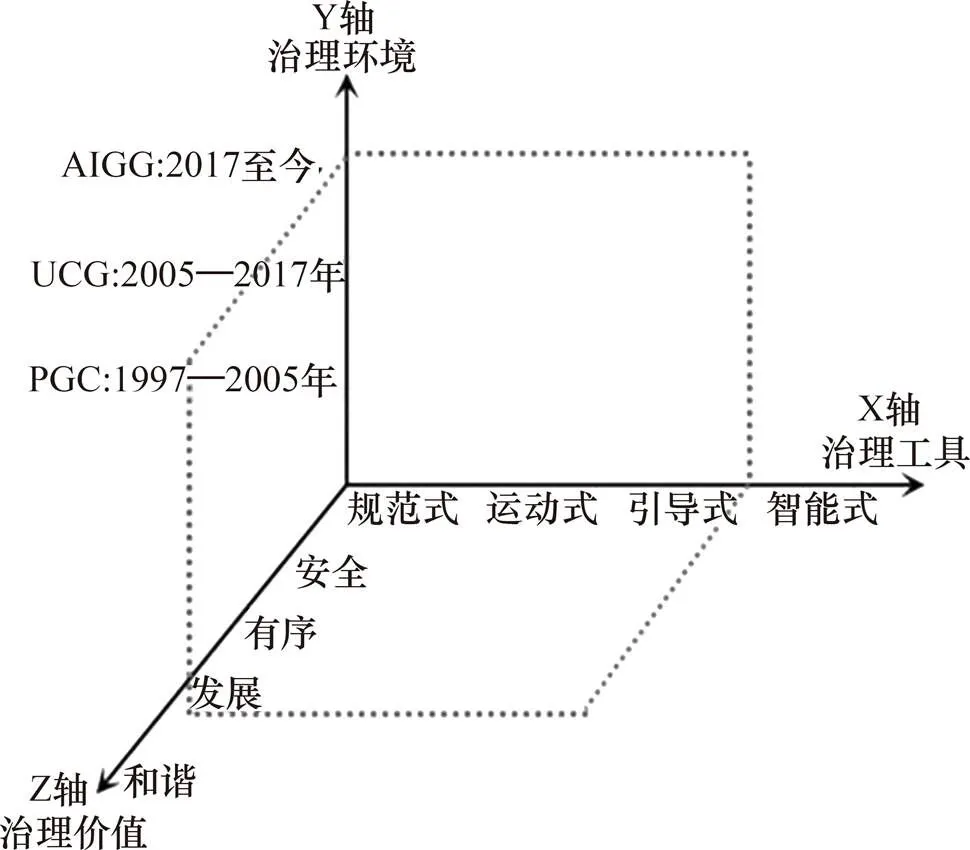

为方便后续的概念抽取与文本编码等研究操作,本文基于对81项政策文本内容的综合考察,参考孙逸啸的网络内容治理政策工具分类方法[16]、基于传播学的网络内容生产阶段划分方法与何明升关于网络内容治理的价值向度阐释[20],从治理工具、治理环境、治理价值三个维度构建出互联网内容治理政策三维分析框架(如图1所示):第一,将治理工具作为X轴维度,并将其划分为规范式、运动式、引导式、智能式四类。其中规范式治理工具主要是政府在行政法规、部门规章等制度层面上的建构;运动式治理工具侧重政府的专项整治和社会动员等,引导式治理工具指的是政府以非强制性手段进行行为指导与理念引领,智能式工具即政府运用互联网技术进行数字赋能、社会赋权与创新机制等。第二,将治理环境作为Y轴维度,即网络内容生产发展的三个阶段指向不同时期网络内容治理政策所处的现实环境与社会基础。第三,将治理价值作为Z轴维度,首先是以安全作为第一项治理价值,核心在于保证网络内容的无害化;其次是有序,即维护互联网内容生产、传播的正常秩序,关键在于保障网络内容的规范化;再次是发展,促进互联网内容生产与网络文化大发展、大繁荣的要义在于促进网络内容的现代化;最后是和谐,打造风清气正的网络空间、形成良好的网络内容生态,主旨在于网络内容的协调化。

图1 互联网内容治理政策分析框架

其中,通过X−Y轴可以考量在不同治理环境下政府对不同治理工具的偏好,通过X−Z轴能够透视治理工具背后的政策理念与治理价值,Y−Z轴可以反映出在不同治理环境中政府治理价值的权重分布状况。由此可见,该分析框架的建立有利于对我国网络内容治理政策的发展进行深度、多维的内容分析,同时也是后续概念抽取、节点归纳与文本编码操作的依据。

2. 编码过程

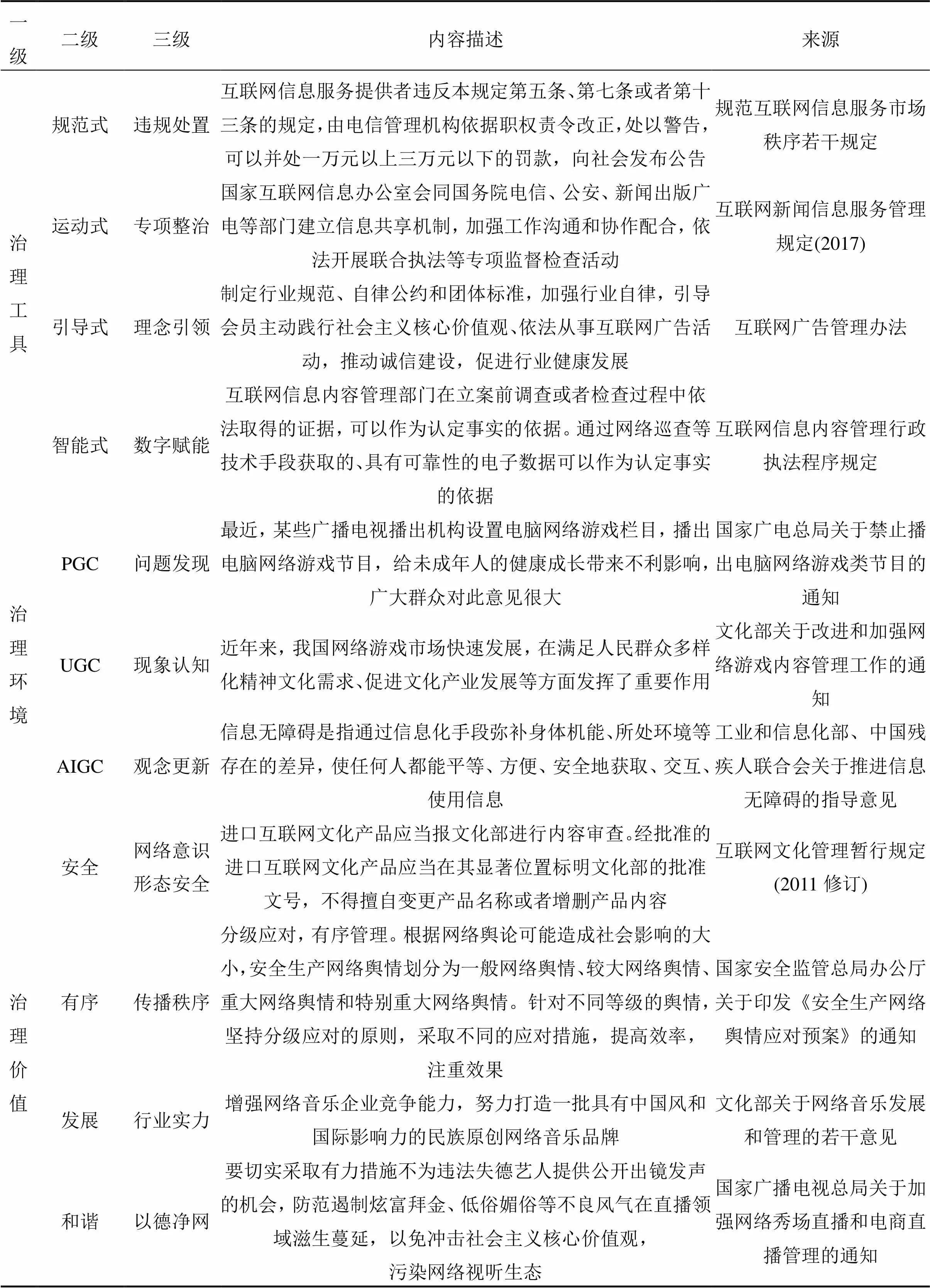

本文选择的政策文本内容分析工具为Nvivo20软件,在将选取的81份网络内容治理政策文本导入Nvivo20后,基于互联网内容治理政策分析框架,进行概念抽取、三级节点的归纳与编码操作(详见表1)。统计结果表明,本研究对政策文件的编码覆盖率达90%,一致性检验结果Kappa系数较高,信度良好。

四、内容分析与研究发现

(一) 整体概况

本研究选取的81条互联网内容治理政策文本共形成了3 800个参考点,其中治理工具维度共2 073个参考点(54.55%);治理价值维度共1 513个参考点(39.81%);治理环境维度共214个参考点(5.63%)。其中,治理环境维度之所以占比较低,是因为每条政策文本有且只有一个颁布时间可对应参考点,且政策文本中对治理环境的描述往往只是为了达到烘托议题的目的而存在,并非政策的重点内容。相较之下,每一规定通常对应着特定的治理工具、蕴含着特定的治理价值,单一政策文本内部也会存在对不同类型治理工具的整合运用与不同治理价值的综合考量,因此,治理价值与治理工具维度参考点更多,占比也更高。

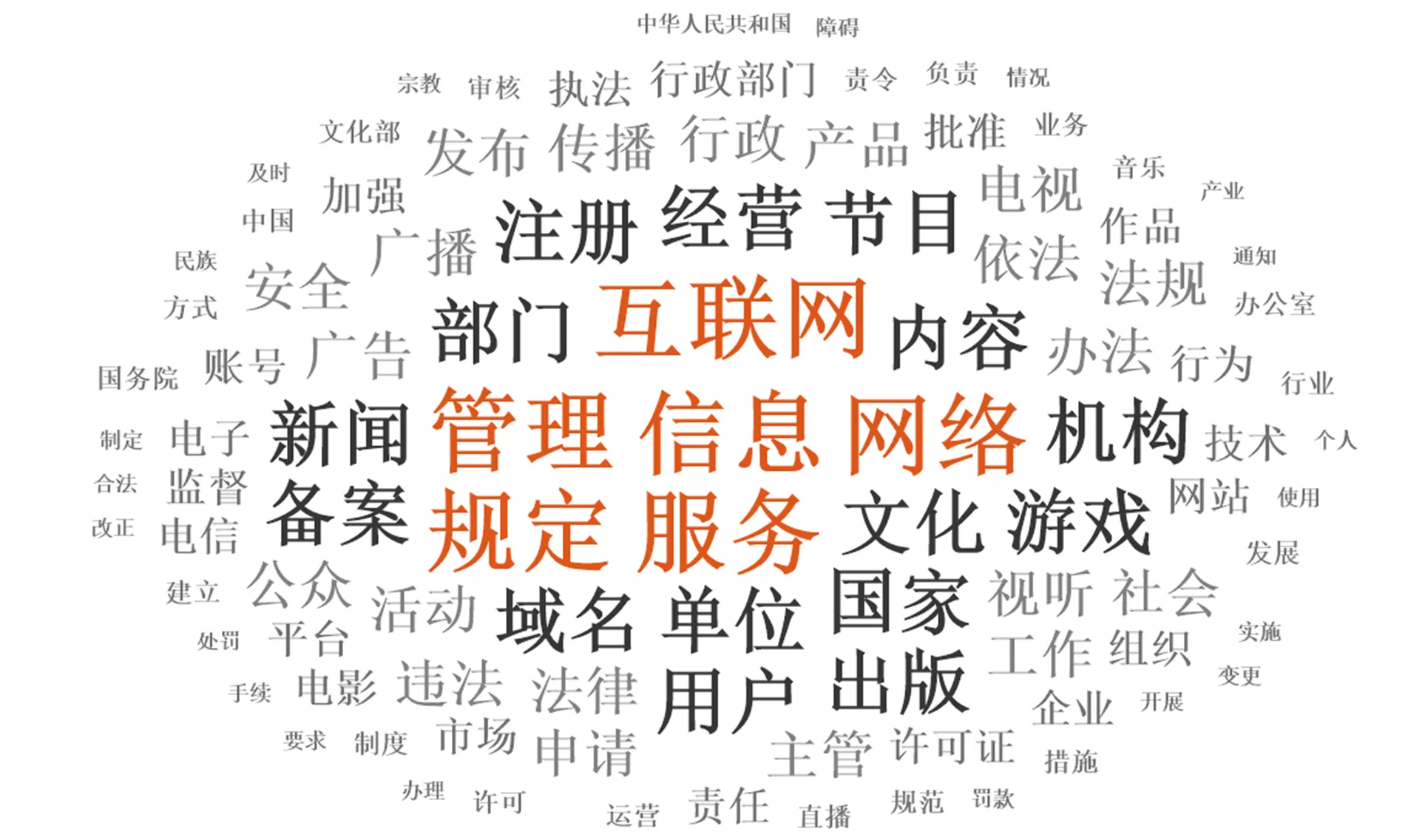

同时,运用软件的词频统计与可视化功能进行分析,能够得出81份互联网内容治理政策文本的整体词频统计云图(如图2所示),其中“互联网”“网络”“信息”“管理”“服务”“规定”是所选政策文本中的高频词。这不仅显示了所选政策与研究主题是高度契合的,而且也在一定程度上反映了网络内容治理政策的关注要点。

(二) 治理工具维度分析

纵观81条网络内容治理政策文本,治理工具维度参考点共2 073个。具体来看,规范式治理工具共1 525个(73.56%),运动式治理工具共214个(10.32%),引导式治理工具共220个(10.61%),智能式治理工具共114个(5.50%)(详见表2)。由 此可认为,从1997年至今,中国在网络内容治 理工具上的使用偏好依次为规范式、引导式、运动式、智能式,其中规范式治理工具的使用频次占绝对优势。

在规范式治理工具当中,按内容比重依次可划分为:内容规制、违规处置、登记备案、行政许可与法律权威等五类。由表2数据显示,网络内容治理政策中规范式治理工具强调“令行禁止”,内容规制、违规处置、行政许可三类带有强制性的治理政策占主要地位,诸如明确禁止网络内容中出现特定类型的信息、违规加以罚款甚至注销网络服务许可证等措施成为政府青睐的管理方式。

政府的网络内容治理政策体现了政府对规范式治理工具的偏好,其工具选择的逻辑可从以下两方面进行阐释:

表1 三级编码过程示例

图2 互联网内容治理政策文本的整体词频统计云图

表2 政策内容的治理工具维度分布情况

一方面,中国网络内容治理政策的规范式工具偏好有其现实合理性。回顾网络内容生产发展的三个阶段可以发现,网络内容的发展速度总是先于政府的反应速度。这一现象使得不同领域的网络内容和网络内容的不同层面都有可能存在管理漏洞与有待加强治理的空间:负面的甚至违法的信息容易在这些漏洞与空间中滋长。这就要求政府尽快通过内容规制、违规处置等措施树立政府在网络空间的治理权威,进而解决责权归属、矛盾纠纷等网络内容生产与传播过程中的出现的问题。政府嵌入网络内容生产与传播过程的现实需求,推动了其自身对规范式治理工具的偏好;此类治理工具的广泛应用也反映了政府希望提升自身对网络内容空间的理解力、适应力与掌控力。

另一方面,政府对规范式治理工具的偏好与对“强监管”路径的依赖是密不可分的,但此路径就网络内容生产的长期发展来看存在一定隐患。在PGC时代,“强监管”或许是行之有效的,因为专业内容生成的主体明确、规模较小、技术较简单,容易被纳入政府的全能监管范围之内。进入UGC和AIGC时代后,用户内容生成与人工智能内容生成的主体碎片化、技术复杂性等特点决定了新时期的网络信息内容是无法单纯依靠政府的全能监管实现善治的。对网络内容生产的全能监管不仅会对政府的管理能力与公职人员的网络素养构成挑战,而且在一定程度上会加大网络内容规制与网络言论自由之间的结构张力。换而言之,政府对规范式治理工具的过度偏好和对全能式强监管的路径依赖,都可能造成行政资源的浪费与行政效能的下降,从长远来看对社会稳定也存在不利影响。

在大多数情况下,运动式和引导式治理工具是作为辅助的治理工具投入中国的网络内容治理实践的。运动式治理工具是以政府跨部门的联合行动与专项整治、社会动员等形式为主,采用发动声势浩大的“净网行动”,动员社会各界协同抵制、共同监督举报等措施,同时通过下沉责任,强调各大网络内容发布平台、网络内容服务提供者等主体的管理责任。运动式治理工具的运用虽然见效快、成果可观,但是容易遭遇反复。引导式治理工具既包含理念上倡导践行社会主义核心价值观、诚实守信等道德建设来引领相关主体提高思想认识水平;也包含行动上采用鼓励成立互联网行业协会、制定网络公约等非强制性措施来凝聚共识、指导实践。近年来随着网络舆情事件的多发,对网络舆论导向的引导与把握也成了中国政府采用的引导式治理工具之一。这类治理模式虽然看起来不错,但是在实践中极易流于形式、浮于表面。尽管运动式和引导式治理工具在客观上有助于政府摆脱对“强监管”的路径依赖,但是政府目前对运动式和引导式治理工具的使用情况还远未达到能彻底摆脱的地步。

此外,由智能式治理工具的运用状况可知,无论是在政府系统还是在网络领域,数字赋能的优势已得到重视并不断强化,例如其在舆情监控与分析系统、用户数据动态监测系统等领域的广泛运用。智能式治理工具还应在体制机制层面纵深推广,将应用数字化与体制机制层面的流程再造、框架重塑相结合,将数字政府治理与数字社会治理相联结,让新技术、新应用在网络内容治理过程中成为政府与社会的沟通桥梁。

总之,在网络内容治理工具维度,中国政府主要采用以“令行禁止”为核心的规范式治理工具;以运动式和引导式工具作为社会参与和共识凝聚层面的补充;对智能式治理工具的应用尚有待加强。

(三) 治理环境维度分析

综合81条网络内容治理政策文本,治理环境维度参考点共214个,其中PGC时代分布20个(27.57%),UGC时代分布91个(42.52%),AIGC时代64个(29.91%),且内容结构基本一致,都可分为时间节点、观念更新、问题发现与现象认知四个部分(详见表3),在一定程度上体现了问题导向、渐进发展与政策学习等特点。

政策文本对治理环境的描述一般是为了烘托议题。将此类描述进行细化归类可以发现,政府对网络内容治理环境逐步适应的过程遵循“概念—问题—现象”逻辑,恰好对应“点—线—面”的平面结构,诠释了中国政府在网络内容治理领域进行渐进发展与政策学习的过程。

以2008年《关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见》为例来说明政府的学习能力:该政策文本中首先提及卫星定位技术、遥感技术的进步带动了互联网地图和地理信息服务的快速发展,属于现象认知层面;其次点出存在的“不容忽视的问题”,如发布错误的国家版图信息,强调其对国家利益与国家安全的危害,属于问题发现层面;最后提出,“地理信息是国民经济建设和国家安全的重要基础数据。互联网地图作为地理信息的载体之一,是国家版图的主要表现形式,体现着一个国家在主权方面的意志和在国际社会中的政治、外交立场……是一种特殊的地图产品”,在观念上更新了互联网地图的概念与定位。这一不断渐进的行文方式侧写了政策制定过程中对研究对象认识的深入,体现了政府“善学习”的理论品质。

表3 政策内容的治理环境维度分布情况

从治理逻辑来看,中国政府对网络内容治理环境演化的适应过程具有鲜明的问题导向意识:先从现象中发掘问题、再通过问题触及本质,是一种侧重政策问题感知与政策目标调整的外生型政策学习方式[21]。该方式通过有效政策学习、成功适应外部环境和充分回应社会需求等步骤来实现网络内容治理的渐进式改革与发展。从治理的方法论角度出发,中国政府的“善学习”能力在网络内容治理层面的运用体现在以下层面:先以问题导向带动概念的更新与规范,即单点突破;再围绕核心概念制定多条政策,多线并行;最后建构一张与概念相关的政策网络,具有较强的科学性。

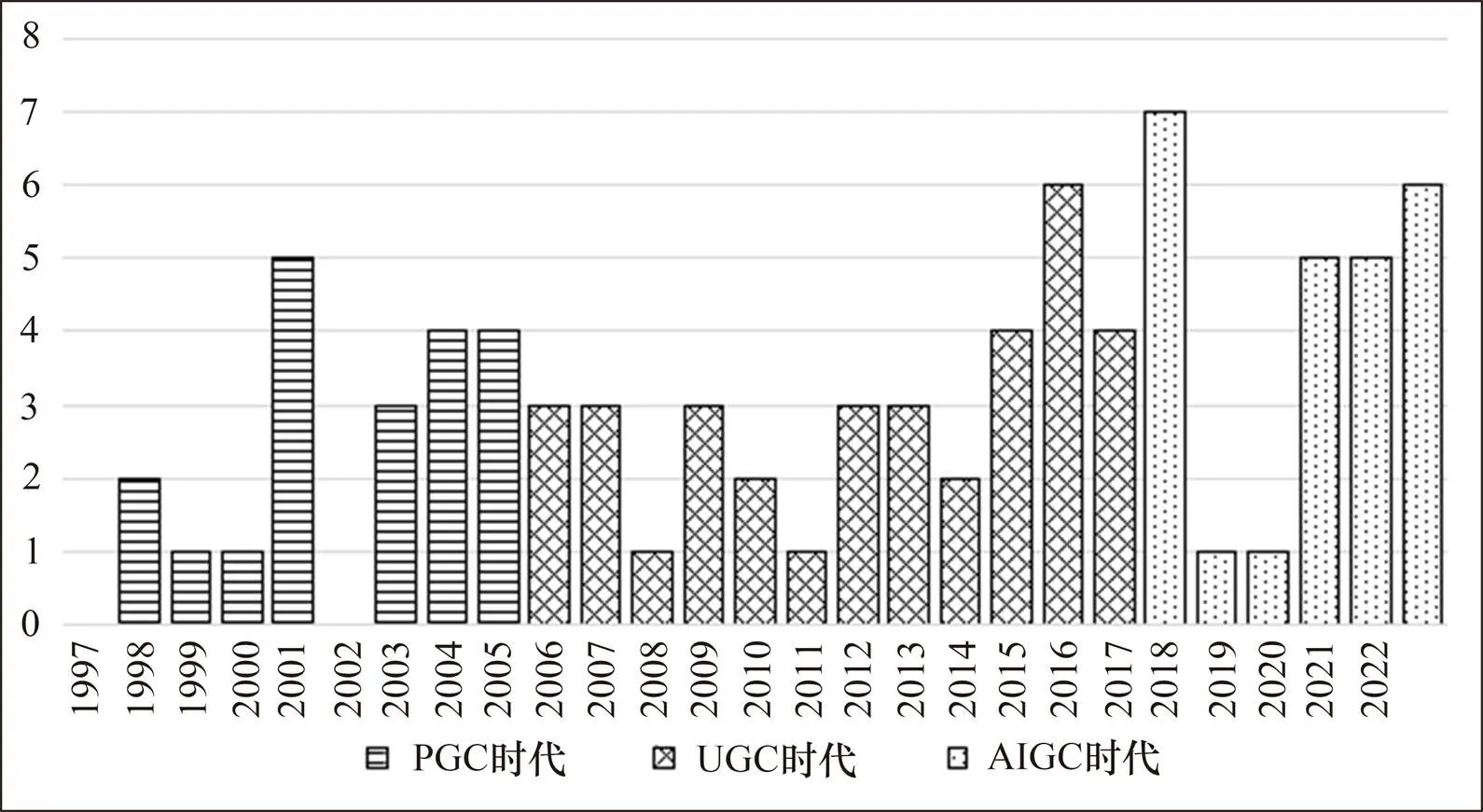

政策发布数量的变化趋势同样印证了上述观点(详见图3)。从1997年至今,历经网络内容生产的三个阶段,相关政策发布频率不断加快,政策主题辐射范围不断扩大,政府对网络内容新事物的反应速度也显著加快。

(四) 治理价值维度分析

总览81条网络内容治理政策文本可以发现,治理价值维度参考点共1 513个,其中安全共467个(30.87%),有序共525个(34.70%),发展共187个(12.36%),和谐共334个(22.08%)。表4的数据表明,中国网络内容治理政策以安全和有序为核心价值,发展为现实要求,和谐为精神追求,体现出“重稳定”的渐进特色。

结合统计数据来看,在政策治理价值的安全维度,涉及网络意识形态安全的内容占比超过70%,拥有较高的政策价值。这印证了网络内容治理政策的制定是将安全尤其是网络意识安全放在首位的看法。党的领导、革命历史、社会主义制度、国家主权和领土完整等凡是与意识形态安全相关的内容,都在多项网络内容治理政策中被反复、明确、严格地禁止妄议与传播,违者会遭受严重处罚甚至追究刑事责任。政府高度重视网络意识形态安全,尤其是在防范境外势力恶意渗透、维护社会稳定方面体现了“重稳定”的渐进特性。渐进特性是由美国政策科学家查尔斯·林德布洛姆提出的一种决策模式特征。作为一种保守型决策模式,渐进决策偏重于在决策过程中采用分步骤的方式对现行政策加以修改,在维持整体社会稳定的同时,逐渐实现决策目标[22]。“重稳定”的渐进特性决定了保证网络内容的意识形态安全与维持网络生态稳定是网络内容健康生产与传播的必要前提,使得政府的网络内容治理在应对各类网络新型风险时表现出明显的制度优势。但在网络意识形态安全之外,网络信息安全、网络权益保护、未成年人保护等内容同样不容忽视。一个坚固稳定、多维立体的网络内容安全保障体系,应当是在突出重心的同时覆盖全面,从上至下、从政府到社会撑起一把的“保护伞”,从而确保网络内容的无害化,为网络内容生产保驾护航。

图3 1997年至2022年互联网内容治理政策发布数量统计图

表4 政策内容的治理价值维度分布情况

同时,在政策治理价值的有序维度,从对政府与相关主体管理秩序的设置,到对网络内容服务市场上竞争、交易关系的规范,再到网络内容传播秩序的维护,有序这一治理价值始终与中国特色社会主义法治理念相交融,始终与全面深化依法治国的进程相协调。有序与安全的政策治理价值相辅相成,共同构成“稳定”这一渐进决策模式的内核。

与有序价值背后的法治理念相对应,和谐价值的本质是德治理念。在政策治理价值的和谐维度,其内容层次并不复杂。一方面,和谐的政策治理价值强调用中华民族的优秀道德观去净化网络空间、扭转网络不良风气,从而达到提高网络信息内容质量的政策目标;另一方面,这一治理价值也强调以人为本、为人民服务的理念,突出用户导向、消费者导向、人民群众导向等等,从而满足人民群众日益增长的精神文化需要。有序与和谐相互作用,法治与德治相互统一,指明了网络内容治理政策层面的精神追求,勾画出健康网络文化与清朗网络空间的美好愿景。

最后,在政策治理价值的发展维度,与安全、有序、和谐相比,发展在政策文本中被提及较少。这是因为在政府渐进决策的模式下,网络内容方面的发展必然是在安全、有序前提下的发展,是缓慢的、谨慎的量变过程,但这并不说明政府认为网络内容方面的发展不重要。就政策文本来看,中国政府更注重的是网络内容相关产业与行业整体实力的提升,壮大数字经济与数字产业,推动数字产业结构转型升级,从而通过量变积累进而带动内容质量、网络社会与整体治理水平的提高。

(五)多维度交叉分析

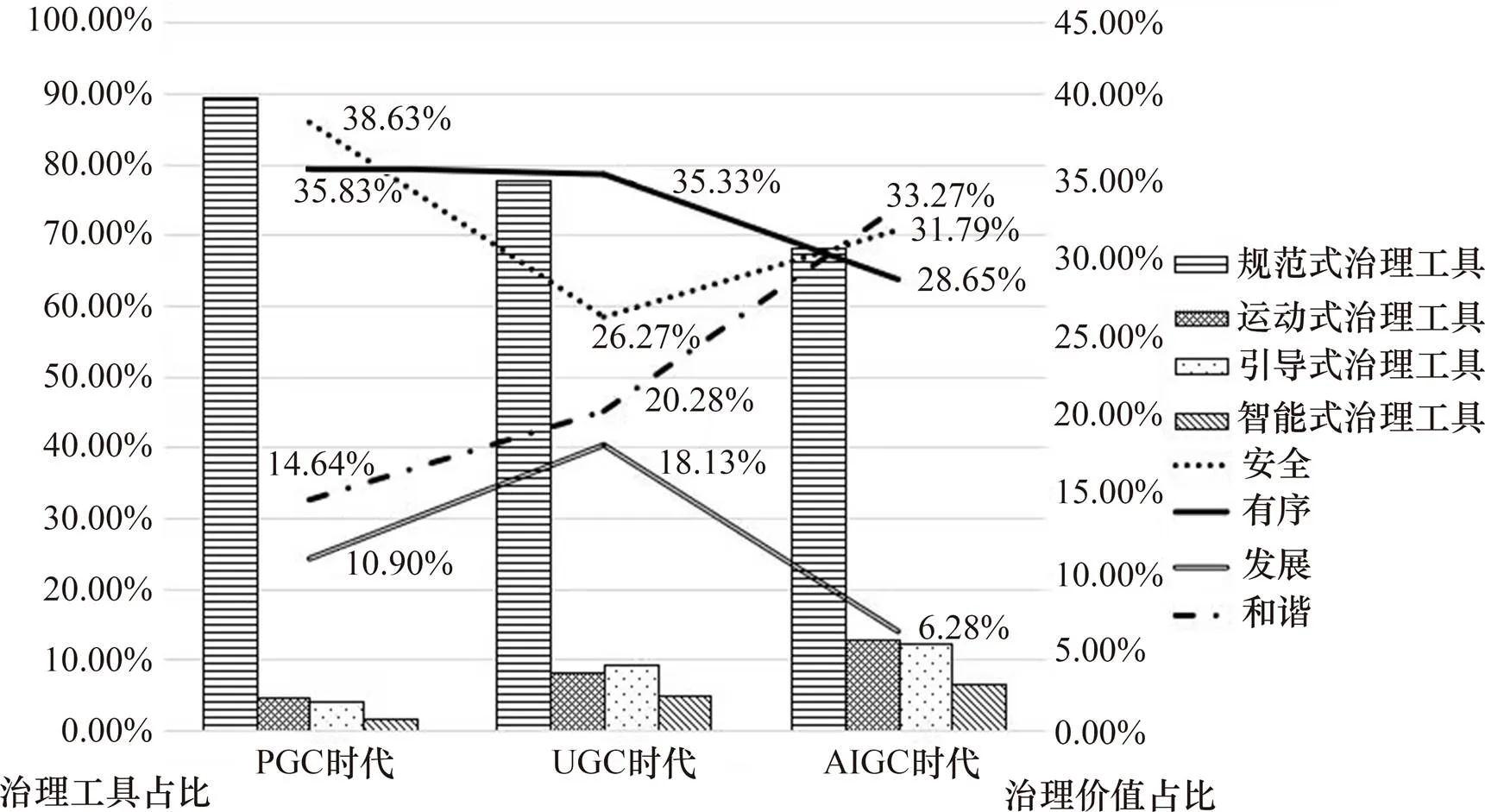

分阶段考察81条网络内容治理政策文本,PGC时代参考点共771个,其中治理工具共391个(50.71%),治理环境共59个(7.65%),治理价值共321个(41.63%);UGC时代参考点共1 592个,其中治理工具共850个(53.39%),治理环境共91个(5.72%),治理价值共651个(40.89%);AIGC时代参考点共1 437个,其中治理工具共832个(57.90%),治理环境共64个(4.45%),治理价值共541个(37.65%)。总的来看,从PGC到AIGC时代相关政策各个维度的内容层次都越来越丰富,内容密度都越来越大,具体的内部结构分布情况如图4所示:

图4 1997年至2022年互联网内容治理政策发布数量统计图

在X−Y轴维度,即“治理工具—治理环境”维度上,规范式治理工具所占比重在三个阶段都高,再次印证了中国政府在网络内容治理领域对以“令行禁止”为核心的规范式治理工具的偏好与对“强监管”路径依赖;同时,规范式治理工具所占比重逐年缓慢下降,与之相对应的是运动式、引导式与智能式治理工具占比逐年缓慢上涨,这一趋势突出了中国政府在选用治理工具、制定政策内容方面的“重稳定”渐进特性。面对三个阶段网络内容治理环境、网民需求与社会利益等各方面的差异,政府势必需要以既有政策为基础、汲取既有经验,对治理工具与目标等进行调整。但治理环境的复杂性在一定程度上限制了政府变革性与创造性使用治理工具的步伐,在纷繁的网络环境中,只有通过渐进决策方式才能维持秩序、解决矛盾、寻求共识,防止出现舆情失控等局面产生。

在X−Y轴维度,即“治理价值—治理环境”维度上,政策的治理价值维度变化可以从以下三个方面展开分析:首先,安全与有序价值的占比始终维持在一个较高的水平范围内波动,再次凸显了中国政府在网络内容治理领域的以稳定为前提的渐进决策特征;其次,发展价值的占比先升后降,同样是政府渐进决策模式下根据不同阶段的治理实践调整政策目标的表现;最后,和谐价值的占比则以较快的速度提升,显示政府对提高网络内容治理质量、净化网络社会空间越来越强烈的政策目标追求。

在Y−Z轴维度,即“治理工具—治理价值”维度上,综合三阶段治理工具与治理价值的数量及占比变化可以初步发现,中国政府在网络内容治理政策中使用的单项治理工具所蕴含的价值内容越来越丰富;不同类型治理工具间的价值呼应、重叠现象也越来越明显。例如,大部分规范式治理工具在PGC时代都是以安全或有序为价值导向,但进入UGC与AIGC时代后,以发展或和谐作为内在价值的规范式治理工具越来越多;围绕同一治理价值主题,在同一份政策文本中使用多种治理工具来做出回应的情况逐渐增多。这在一定程度上也是政府网络内容治理的渐进式改革深入推进、政府网络内容治理能力进一步提升的表现。

五、结论与讨论

通过对81项网络内容治理政策文本的内容分析,文章得出以下结论:

首先,中国政府在网络内容治理领域具有“强监管”的路径依赖与“善学习”的能力禀赋,前者表现为对以“令行禁止”为核心的规范式治理工具的偏好,后者体现在以问题导向逐步适应网络内容治理环境的过程中。针对网络内容治理的复杂性,“强监管”的路径依赖虽然有其存在的现实必要性,但是过分倚重内容监管可能造成行政资源的浪费与行政效能的下降,长远来看对社会稳定也存在不利影响,因此需要灵活选择治理工具,以“善学习”的能力禀赋带动治理思维的转变与治理能力的提升。

其次,中国政府的网络内容治理政策具有“重稳定”的渐进特性。这一特性使得政府在适应网络内容生产日新月异的变化时,有效达成了维护网络社会稳定、规范网络内容秩序的治理目标,体现了政策制定的价值取向。面对网络社会未来的大发展、大变革,政府应当在坚持采用渐进决策模式,维护网络社会的基本稳定的同时,提升政府对网络社会发展的影响力、掌控力,以更主动、更积极的姿态推动网络社会朝着先进、健康、阳光的方向发展。

再次,从PGC、UGC到AIGC时代,网络内容治理政策虽然都偏好规范式治理工具和安全、有序的治理价值;但是UGC时代的网络内容治理政策更强调发展的治理价值、和谐价值。这是政府依据现实的治理需要,对政策进行渐进式调整的体现。这就要求各级政府深化互联网思维,与时俱进,关注在网络内容生产发展的不同阶段,内容发布主体、网络社会需求、网络传播特性等各方面存在的差异,以增强政策制定的实效性与科学性。

最后,从网络内容治理推及其他数字治理实践,例如数字政府建设同样具备“强监管”的路径依赖、“善学习”的能力禀赋与渐进决策模式等特征,只是以不同的表现形式存在。在此基础上,透视网络内容治理政策的变迁脉络、工具选择及其内在逻辑,能够为其他数字治理实践提供经验借鉴,即从治理工具的科学应用、治理环境的灵活适应、治理价值的合理选取三个维度入手,完善顶层设计,切实提高数字政府治理与数字社会治理能力。

本文在一定程度上揭示了我国网络内容治理政策的变迁脉络、工具选择的内在逻辑及其产生的影响,从网络内容生产的阶段性变化来理解我国政府的网络内容治理是一个崭新的、系统的视角。当然,本文在方法与内容上仍存在一定的不足:在方法上,政策文本内容分析的概念抽取方法没有超越传统的文本分析方法和流程,在数据处理环节仍依赖研究者的人工提取,后续还可采用量化程度更高的网络分析、机器学习、数据挖掘等研究方法;在内容上,文章仅限于网络内容治理政策文本层面的研究,对于现实的、具体的政策制定、决策与执行状况,以及网络内容治理中政府与平台、公众的互动过程还存在丰富的研究空间,有待后续进一步讨论。

[1] 杜雨, 张孜铭. AIGC: 智能创作时代[M]. 北京: 中译出版社, 2023: 4−11.

[2] 赵宇翔, 范哲, 朱庆华. 用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展[J]. 中国图书馆学报, 2012, 38(5): 68−81.

[3] 刘畅.“网人合一”: 从Web1.0到Web3.0之路[J]. 河南社会科学, 2008, 94(2): 137−140.

[4] 范哲, 朱庆华, 赵宇翔. Web2.0环境下UGC研究述评[J]. 图书情报工作, 2009, 53(22): 60−63, 102.

[5] 梅立润. 人工智能时代国家治理的算法依赖及其衍生难题[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2022, 28(6): 123−131.

[6] 徐晓林, 刘勇. 数字治理对城市政府善治的影响研究[J]. 公共管理学报, 2006(1): 13−20, 107−108.

[7] 韩兆柱, 马文娟. 数字治理理论研究综述[J]. 甘肃行政学院学报, 2016(1): 23−35.

[8] 黎海波. 牢牢掌握网络意识形态工作主导权[N]. 光明日报, 2022−12−23(06).

[9] 孟天广. 政府数字化转型的要素、机制与路径—— 兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J]. 治理研究, 2021, 37(1): 5−14, 2.

[10] 鲍静, 贾开. 数字治理体系和治理能力现代化研究: 原则、框架与要素[J]. 政治学研究, 2019, 146(3): 23−32, 125−126.

[11] DAVID R . JOHNSON D G . Post , law and borders—the rise of law in cyberspace[J]. Stanford Law Review, 1996(5): 1367−1402.

[12] SUNSTEIN C. Republic.com[M]. Princeton:PrincetonUniversity Press,2001: 10.

[13] TERENCE L. Internet control and auto-regulation in Singapore[J]. Surveillance & Society, 2005(3): 74−95.

[14] 李永刚. 中国互联网内容监管的变迁轨迹—— 基于政策学习理论的简单考察[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2007(2): 44−48.

[15] 何明升. 网络内容治理: 基于负面清单的信息质量监管[J]. 新视野, 2018 (4): 108−114.

[16] 孙逸啸. 网络信息内容政府治理: 转型轨迹、实践困境及优化路径[J/OL].[2023−05−27](2022-10-26). http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5181.TP.20221229.1631.005.html

[17] 尹建国. 我国网络信息的政府治理机制研究[J]. 中国法学, 2015(1): 134−151.

[18] 裴雷, 孙建军, 周兆韬. 政策文本计算: 一种新的政策文本解读方式[J]. 图书与情报, 2016(6): 47−55.

[19] ELO SATU , KYNGÄS HELVI. The qualitative content analysis process[J]. Journal of Advanced Nursing, 2008, 62(1): 107−115.

[20] 何明升. 网络内容治理:基于负面清单的信息质量监管[J]. 新视野, 2018(4): 108−114.

[21] 豪利特,拉米什. 公共政策研究: 政策循环与政策子系统[M] 庞诗, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006: 303−307.

[22] CHARLES E. LINDBLOM. The science of “Muddling Through”[J]. Public Administration Review, 1959(19): 79−88.

On China's policy of internet content governance: Evolution network and tool selection—A policy-text-based content analysis

CHAI Baoyong, CHEN Ruofan, CHEN Haolong

(School of Government, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China)

Based on the perspective of digital governance, the paper examines the evolution thread of China's online content governance policies from the three stages of changes in the online content production mode from professionally generated content (PGC), user-generated content (UGC) to artificially intelligent generated content (AIGC). By selecting 81 online content governance policy texts between 1997 and 2022, and by adopting the methodology of content analysis of policy text, the study constructs a three-dimensional policy-analysis framework of "governance tools-governance environment-governance value", and finds that the commonality of Internet content governance policies at the three stages of development lies in the emphasis on normative governance tools and the two governance values of security and order, while the differences are reflected in the different percentages of the use of campaign-type, guided-type, and intelligent-type governance tools, as well as the differences in the attention paid to the governance values of development and harmony at different stages. The Chinese government has the path dependence of "strong regulation", the ability endowment of "good learning" and the gradual characteristic of "heavy stabilization" in the field of online content governance, which requires starting from the three dimensions of governance tools, governance environment and governance value to effectively improve the ability of digital government governance and digital social governance.

digital governance; internet content governance; content analysis; evolution thread; tool selection

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2023.05.013

D63

A

1672-3104(2023)05−0148−14

2023−04−06;

2023−08−09

国家社科基金重大项目“坚定对中国特色社会主义政治制度的自信研究”(22ZDA065)

柴宝勇,男,河北南宫人,法学博士,中国社会科学院大学政府管理学院教授,主要研究方向:政党政治学;陈若凡,男,陕西汉中人,中国社会科学院大学政府管理学院博士研究生,主要研究方向:法政治学,联系邮箱:105428 0864@qq.com;陈浩龙,男,广东广州人,中国社会科学院大学党内法规与国家监察研究中心研究助理,主要研究方向:数字治理

[编辑: 游玉佩]