概念嬗变与风景视角:中西比较视域中的“散点透视”新论

李森

“散点透视”是中国当代画学的重要概念之一,对文学、美学等方面也渗透极深,它不仅有理论性,也有通俗性,几乎成为国人皆知的画学概念。虽然散点透视内涵的模糊性至今仍不断引发学界争议,却鲜有学者考证其概念源流。近年刘继潮先生的“游观”论对国画的构图方式进行了深入阐发,并对散点透视进行了批判,但仍有大量盲点亟待厘清,诸如散点透视究竟如何确立,其发展脉络如何,西人如何命名中国绘画的构图方式,西画传统中是否也存在类似散点透视的画作,国画不同于西画的独有特征究竟为何等。这些问题都因没有作发生学意义上的探讨,终无法在学理上溯清这些疑问的来龙去脉。

一、“中国透视”的西方背景

“散点透视”的源起有一种明确说法,即宗白华先生从德国哲学家奥斯瓦尔德·斯宾格勒(Oswald Spengler)对艺术理论家奥托·菲舍尔(Otto Fischer)1921 年的著作《中国风景画》(Chinesische Landschaftsmalerei)的引述而来:

他[斯宾格勒]对中国绘画透视法的理解,受菲舍尔的启发。在很长一段时间里,散点透视法在德国知识界一直被认为是中国绘画不懂透视的一种缺陷。批评者中有赫尔德、康德和黑格尔等一些思想文化界要人。菲舍尔在《中国风景画》一书中首次指出:中国人形成的散点透视法,是任何其他民族所没有的。中国人由此“创造了一种感觉到无尽空间的图画,而那个时候,西方还沉睡在荒蛮时代”。(汪裕雄228)

这种观念已有数篇论文引述,并不断见诸媒体,但此说或有误解。

菲舍尔的《中国风景画》共提到“透视”(perspektive)二十二次,他将中国独特的空间构图称为“中国透视”(chinesische perspektive),按菲舍尔的定义,“中国透视,如果我们使用这种说法,就意味着画面上没有观者固定的视点[……]现实景观必须以独特的形式转换为图像,当景观呈现在眼前之时,必须持续地使眼睛进入画中”(Fischer 96)。宗白华先生确曾提到菲舍尔的观点,称“三远”为“中国透视法的‘三远’”(宗白华112),但并未使用“散点透视”的语汇。散点透视的提出与宗白华先生并无直接关联,而菲舍尔的“中国透视”事实上也另有所指。

对“中国透视”一词,菲舍尔之前的德国人早已熟知。1893 年,德国《艺术与手工艺》杂志中提到正等测图(Isometrische Zeichnungen)时称其为“中国透视”(Pabst 227)。更早的德国艺术史家卡尔·沃尔曼(Karl Woermann)在其1876 年《古代艺术中的风景:风景画的起源》一书中写到,中国山水画家“未曾意识到前代中国透视的尴尬之处[……]他们也完全没有能力从传统惯例的禁锢中解放自己”(Woermann 37)。更有意思的是,有西方学者认为这种所谓的中国传统可能是西传而来,“中国的斜透视(Chinese oblique perspective)似乎是在公元一至二世纪通过印度学习了罗马的绘画技法。在这个过程中,这种视角技法可能从没有在严格意义上确立过,甚至被遗忘丢失。纵观整个历史,直到18 世纪中国绘画才非常明显而固定地在遇到有关直线事物时使用了斜透视的方法”(Dubery 27)。这显然与中国画史不符。总之,西方理解中国透视时具有某种科学背景,这是西方近代认识中国绘画的前提。

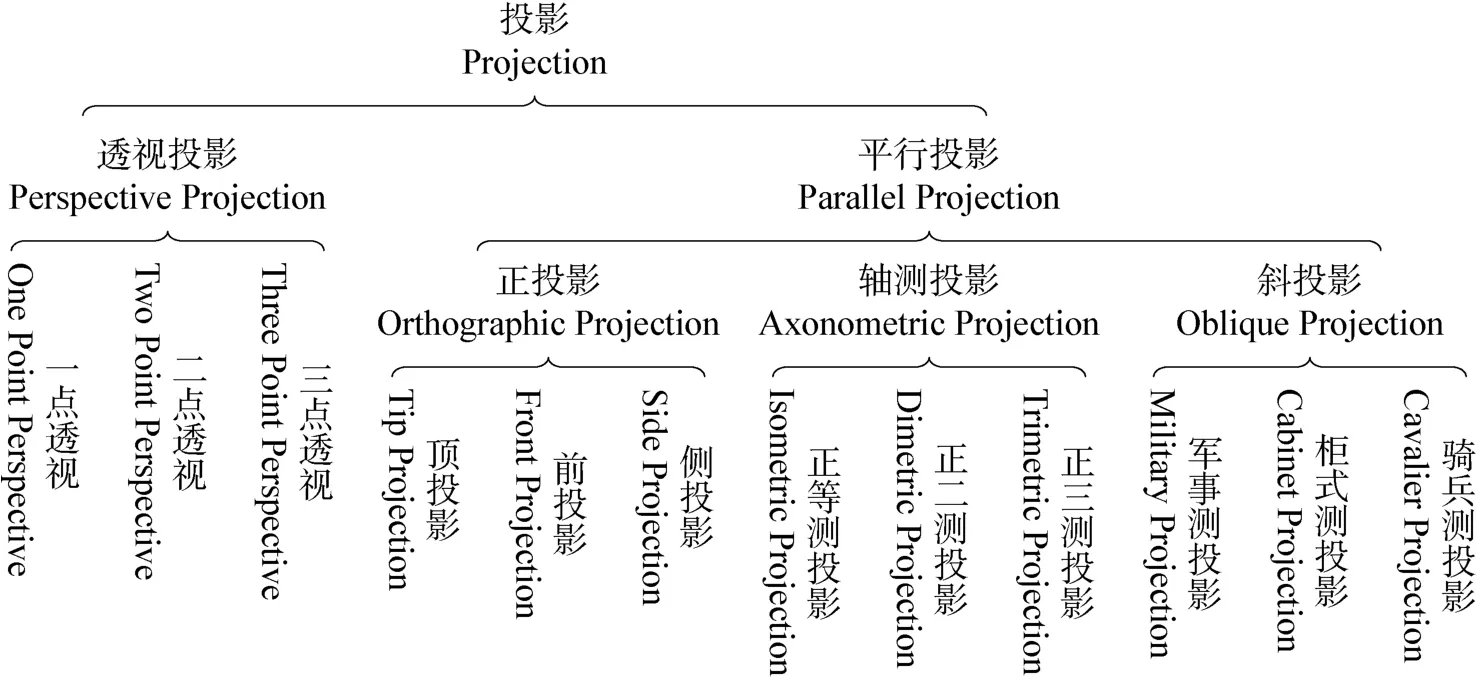

如果散点透视概念源于西方,有两种可能性:一是西人根据制图理论对国画视角的认知;二是国人学习了西方理论后对国画进行的总结。两种说法都有论者,却罕有明确论述。先看西人的可能,西语近代著作(包括英语、法语、德语、俄语著作)中会使用不同的语汇来描述国画里的空间表现方式,如平行透视、轴测透视、正等测透视、斜透视、军事透视、骑兵透视等。理解这些语汇须先认识西方理解国画的“前结构”——画法几何学(descriptive geometry)。广义上讲,投影和透视是同义词,二者会被混用。狭义上讲,透视是一种特殊的投影(透视投影),因从特定距离某点散发,也被称为中心投影。而平行投影的光线在通过投射面时是平行的,投射线来自无穷远处。平行投影按投影线与投影面的交角不同又分为正投影、斜投影等,其下又有更细分类,大致如下表所示:

画法几何是一门历史悠久的学问,恕不详述。(同济大学建筑制图教研室2—4)总之,在制图学意义上,西人认为中国画不是透视投影,而属于平行投影,成像会保持原物的比例关系。在各种投影中,除透视投影和正投影贴近肉眼所见外,轴测投影和斜投影都是为了准确表现事物的几何特征而生成,现实中并不可见。严格来说,轴测图和斜投影图都是思维构建的理想图,目的是使事物结构更容易理解,而不是更符合人的自然视觉。西人著作中提到中国画没有透视的潜在意义是国画采用平行投影,画中根本不存在视点,也不直接表现视觉所见,而是某种类似工程图纸的东西。这几乎与刘继潮先生所论一致:“古代画家内在的‘艺术意志’坚持选择‘物象之原’、原比例关系,而漠视、不选择再现视网膜成像的路径,这是值得珍视的中国艺术与视觉文化独特品质。”(刘继潮,《游观:中国古典绘画空间本体诠释》97)如此,西人似乎直觉到中国画的某些特质。

美术学中投影与透视常被笼统混用,上文菲舍尔就用“中国透视”来表述平行投影。当时的法国学者则更严谨,很少使用透视一词。如“在画作中,中国人似乎并不在乎透视问题:而是使用骑兵视角[vues cavalières],各种成分叠加[superposés]在一起,而不是布置在画面的不同距离上”(Rouaix 270)。骑兵视角源于18 世纪的法语,最初指制图员在极高建筑上观察并标注防御工事以抵御外来骑士的方法,和这个视角很相似的是军事投影,只是制图方式略有不同。这类投影概念的共同点是居高临下,因此也被称为鸟瞰视角(bird’s-eye view)。骑兵视角与鸟瞰视角也是目前译介散点透视时最常用的语汇。

总之,西方对国画视角的认识建立在以科学和理性为基础的制图学之上。中国画论的描述性表达与西方理性思维水土不服,脱离制图学背景,将国画构图直接与平行透视、骑兵透视等概念对应是不甚严谨的。事实上,对国画的空间表现,西方学者只是大致认同平行投影的观念,至于具体是哪一种平行透视则莫衷一是,造成提及国画时概念繁多、指涉繁乱。根据现有文献可以推定的是,西人并没有发明“散点透视”来概括中国画的空间特征,而是用平行投影的理念来理解国画构图。

二、“散点”与“透视”的嫁接

国内学者对散点透视正式出场的时间有着某种模糊的共识。如“从20 世纪初至今一百多年来,‘散点透视’、‘动点透视’理论,已经成为中国绘画空间问题权威而正统的理论,已经成为人们谈论中国画的流行语、口头禅和常识”(刘继潮,《霍克尼与散点透视》109),或“近代画家把这种画法叫做‘散点透视’”。(张义明150)散点透视概念诞生于民国似乎已成为某种学界无需证明的公论,但笔者在民国时期大量画家及美术工作者的文献中查阅无果,在多种民国文献数据库中检索亦无所踪,①散点透视如果是一个流行概念不可能如此难寻,其定名或不是在民国时期。

论述散点透视前,有必要厘清“透视”与“散点”两个词的源头。清代官员年希尧所著《视学精蕴》(1729 年刊印)中称“perspective”为郎世宁所授“定点引线之法”,简称“线法”。(年希尧27)从清末民初中国出现的各种语言(主要是英、德、法、俄)的对译来看,“perspective”除用年希尧的“线法”外,还有“看远”“真景”“配景”“远景”“远景画法”等多种翻译,并没有统一标准。②大体来看,时人并不想从视觉原理层面上译之为“线法”,而是突出效果或目的,如表现景物远近(看远、远景)、在画面中配置景物(配景)、画出拟真的景物(真景)等。

西学东渐的过程中,国人虽对西方画法有所认识,但最终以“透视”定名极可能是由日本传来。日本早期的情况与中国一样,也存在概念的混杂期。明治四年(1871 年)最早译介西洋画教学法的《西画指南》中称:“西方绘画[……]采用几何学原理规定限制其中的画理[……]这种绘画方法即‘照景法’,与万物在镜面上投影的原理神似暗合,这正是这种技法的精妙所在。”(川上寛5)明治十一年(1878 年)的《小学画学教授書》则称透视为“‘远景写法’,是画学中最重要的技法”(中野保23)。除此之外还有其他译法,其中以“照景法”较为流行。其后,日本美术教育家本多錦吉郎对美术界的“译入语进行了恰当的修正”,又用“远近法”替代了“照景法”。(本多錦吉郎3)与此同时,“perspective”又被译为“透视”,属于日本美术教育中“用器画法”的一种,“用器”指借助绘图工具之意。明治十五年(1882年)出版的《学校用用器画法》就有“透视画法”分册。(西敬)清末精通日文的中国学人(如孙钺等)翻译或著述出版了大量用器画方面的书籍,成为民国美术教育改革的重要环节。(张彩云代钦97—102)用器画强调几何方法,在工程制图、机械制图方面有极强的应用性,“透视”一词随着用器画法的普及渗入到中文语汇中。日本艺术界同时采用了“远近法”和“透视”两种译法,前者脱胎于绘画(drawing)而后者则源于几何(geometry),二者交叉混用又稍有区别。

民国之初,源于日本译介,中国美术界中“透视”和“远近法”共存,但受新文化运动提倡“赛先生”的影响,大多认为透视法(几何)是远近法(绘画)的基础。如“远近法之原则,大半由用器画中之透视法而来,比较两者观之,其理乃明”。(丹阳吕17)实际上,远近法与透视在西语中对应同一词语,二者并没有实质区别,只是日语中不同语境导致的译法差异。国人对两种译法的独特认识,凸显了科学与艺术的分别,更蕴含了将科学理性(透视法)视为绘画艺术(远近法)基础的隐性思维,这使得“远近法”作为概念逐渐退出视野,“透视”成为主流。“透视”的流行也奠定了“散点透视”试图以现代科学与逻辑思维的方式阐释中国传统绘画的思维基因。

同时,“散点”一词或也源自日本。明治维新之后,日本传统的“纹样”设计被纳入西方的图案设计(pattern design)中,以中小学美术教育的方式普及开来,教科书专设“散点连续模样形式”(seamless pattern for scatter)(図画教育研究会3)的内容,是平面图案设计方法之一。民国的美术教育效仿日本,1923 年民国政府颁布的《新学制课程标准纲要》即要求接受初级美术教育的学生“能制作单纯的散点图案”(全国教育联合会新学制课程标准起草委员会37),随着图案教育广为推行,“散点”一词很快在民国美术教育中得到普及。

综合来看,透视的特征是三维化、有深度感、有限视野,而散点是一种与透视截然相反的图案设计语言,其特征是二维化、平面化、无深度感、无限连续。严格来说,散点透视所对应的英译应为“scattered perspective”,即“散点”与“透视”两个完全相悖的西式概念的嫁接,这既不符合几何学的制图学原理,也与西方的“骑兵透视”等所指完全不同。因此,散点透视仅为中国学者使用,目前并不是一个国际公认的国画构图概念。而近现代以来,日本也没有提供相应的概念资源,至今仍以传统的“三远法”来论述山水画的特征。(諏訪春雄132)

与西方学者认为中国画属于平行透视、观者“无固定视点”说法相似,民国时期亦有类似论述。如“中国画[……]不受透视学的羁绊,画家更没有固定的立足点”(俞剑华,《第卅七次文艺茶话会讲演中国画写生方法》第9 版),但尚未以“散点透视”或其他的现代概念来指称这种特征。据笔者调研,潘天寿先生很可能最早明确提出了散点透视概念,他是中国近代美术教育的参与者,十分熟悉美术与图案教育的情况,将散点与透视结合也在情理之中。陈冰心回忆:

1953 年春,进行毕业创作时[……]潘先生讲“国画构图”[……]散点透视的法则,即把高远、深远、平远综合在一起。这样,一张画面不仅有一个视点,它可以表现很开阔的视野[……]应把“散点透视”应用进去,这样人物和景物都可以一层层,一排排安排过去,把江南麦收景象画得春意更浓[……]宋代马远、夏圭的《长江万里图》是采用“散点透视”的构图,把万里长江的两岸风貌收入咫尺之内。(陈冰心70—71)

同年底,傅抱石作《中国的人物画和山水画》也提到:

中国伟大的画家们天才地创造了和使用、鉴赏实际相结合的移动的远近方法(曾有人称之为“散点透视”的)。这种方法提高和扩大了现实主义表现的无限机能,使之能够高度地服务于场面较大、内容较复杂的主题。(傅抱石,《傅抱石谈中国画》61)

20 世纪50 年代,国内对国画视角的概念性总结似乎仍停留在“口述”阶段,散点透视虽偶被提及,但都一带而过,未成定论,同时期也有其他概念被使用。如1958 年李可染在央美讲课时就提到:“中国画论至今未经过系统的整理,我的话不尽正确,希望大家沙里淘金[……]中国画的透视叫鸟瞰,也正确也不正确,布局要交代透视,但不局限于透视。”(李可染1、13)当时正值新中国成立之初,“散点透视”作为一种西式概念具有某种强烈的时代特征,它是中国的、现实主义的、科学化的、现代性的、与西方焦点透视泾渭分明的概念,与“三远”一类的传统概念相比也更容易理解。随着潘天寿、傅抱石、倪贻德等大家的使用,散点透视逐渐步入学界与众人视野。

在20 世纪60 年代初即已成书的《听天阁画谈随笔》中,③潘天寿将散点透视进一步理论化:

吾国绘画,处理远近透视,极为灵活,有静透视,有动透视。静透视,即焦点透视[……]动透视,即散点透视,以眼睛之动视线看取物象者,如摄影之横直摇头视线,及人在游行中之游行视线,与鸟在飞行中之鸟瞰视线是也[……]较长之横直幅,则必须全用动透视。此种动透视,除摄影摇头式之视线外,均系吾人游山玩水,赏心花鸟,回旋曲折,上下高低,随步所之,随目所及,游目骋怀之散点视线所取之景物而构成之者也。如《清明上河图》《长江万里图》是也。(潘天寿,《听天阁画谈随笔》44)

动点、散点、游目、鸟瞰等散点透视的基本解释模式就此确定,其后不论对这个概念是褒是贬都不脱此窠臼。

散点透视诞生之始就受到诸多质疑,如开始支持此说的傅抱石,在1962 年便提出了异议:“其实中国画的透视不是焦点透视,也不是所谓的散点透视,而是‘以大观小’之法。画家应站在一个理想空间全面地去观察景物,并根据需要移动位置,变化观察角度,以取其全貌[……]用中国画所特有的透视方法去处理画面中的空间感问题。”(傅抱石,《傅抱石论艺》252)至今,对散点透视的批评多强调西式概念不可描述中国绘画,只能使用“以大观小”“三远”“游观”等传统术语,这已成了批评派的某种共识。其潜在思路是中西画法存在质性差异,而这与潘天寿使用这个概念的初衷完全一致,他早在1926 年就提出:“研究洋人的艺术固然要紧,明白本国艺术的来源与变化的过程,也是不可缓的事[……]决不许有偏狭的脑子与眼光,发现‘入者主之,出者奴之’那种偏狭态度,是谁都该承认的。”(潘天寿,《中国绘画史》1—2)20 世纪50 年代,潘天寿把中西绘画体系比喻为“两大对峙高峰”,中国画就应有其独特的民族风格,他以散点透视与焦点透视之别来彰显中西绘画在画理层面上的差异。

当代学界关于“散点透视”的批判建立在焦点透视的基础上,诟病“散点”本质上不过是“焦点”的量变,是多个独立焦点或视域的拼合,仍属“视网膜映像”(刘继潮 《游观:中国古典绘画空间本体诠释》134)的范畴。但据潘天寿关于“散点透视”的最初描述,散点犹如人之“游行”或飞鸟之“鸟瞰”,视觉是连续的、动态的和延绵的,而非若干个独立焦点的拼合。且“散点”一词来自图案学,表示构图中某个单元的无限重复和延伸,画面无始无终、无限延展且没有任何中心,或者说画幅中的任何一个单元都是中心,任何画面都是无限多的视点无限延伸的结果。综合来看,最符合潘天寿原意的散点透视是指,国画不论大小都是由无限个视点构成,或者说画面上的任何位置都是视点,这无限多的点是均质的、平等的、致密的,如同几何学中,一条线段即无数个点的集合。由于画中视点的无限致密,所以视角可以被理解为连续的和动态的,而不是一个个视点的拼贴。散点透视最初为精通国画的大师们创造和使用,基于创作实践也不可能认为散点只是数个有限焦点的拼合,更不会产生后文中霍克尼照片拼贴式的理解。这样看来,散点透视亦有其理据,也确能解释某些不同于焦点透视的画面特征。同时,必须明确的是散点透视作为概念仍然是描述性的,它只是针对画面表象的直接描述,并不具备西方画法几何那样的几何学或光学基础。事实上,散点透视与焦点透视的显性比较可阐发的内容十分有限,需另辟蹊径。

更深层的问题是,散点透视表面上虽是西式概念却缺乏逻辑性阐释,描述性概念极易导致误解。例如,学者多误以为“散点”即若干焦点的集合,遂以外来的几何学“传统”替代了中国的原发性思维,导致“我们与自己的文化传统越来越隔膜[……]最终生产出一种以西方文化为范型,与西方文化具有高度同质性的‘中国文化传统’”(罗钢90)。这也是国内一些学者拒绝接受散点透视的原因之一。然而,西化概念有问题,使用传统概念似乎也有问题,“三远之说似论及透视,然过于笼统。毫不切于实用”(俞剑华,《国画研究》74)。更困难的是,自成体系的传统概念更倾向于对异质文化说“不是什么”,却很难用对方的话语说清楚自身“是什么”,这限制了在文化交流中阐明中国绘画特质的可能性。而与国画在视角及构图上十分相似的西方非透视风景画恰恰跳出了透视的樊篱,可以作为比较的“桥梁”与中介。

三、散点透视与西方地图式风景画

在不同的概念视域中,中西方对国画空间表征的理解是有所差异的。西人的理解建立在透视法基础上,他们认为中国没有透视法,但会用“以高为远”的方式去表现空间深度。“中国画工,虽无物体现状之明确见解,而于直线配景(liner perspective)之法则了然不误[……]以最远者置于图画之上端,层层相因,愈远愈细。总之,凡西方画工欲在其画幅中表示某物为最远者,中国人则绘之于画幅之最上层而已。”(波西尔199)李约瑟则在《中国科学技术史》中对国画构图进行了更明确的论述:“在中国画中,距离总是用高度来表现,所以在一物后面的另一物就画在上方,不一定要画得小一些。结果许多中国画带有鸟瞰的性质。所画的景物都好像是从高处往下看的。这种方式在现存的最古的中国风景画中(公元前1世纪)业已存在[……]中国画里总的说来是没有真正的灭点的,近大远小也无严格的准则。”(Needham 112—113)

事实上,这并不是国画特有的现象,西方古代绘画也曾有类似的表现,莱辛就曾提到:“古代人丝毫不懂透视这门艺术……透视要有一个特别的观点,要有一个明确的自然的视野,而这些正是古代绘画所没有的。泡里格诺特(Polygnotus)的绘画中的地面并不是横平的,而是在后景部分提高得很多,使得后面的人物仿佛是站在前面的人物头上[……]古代浮雕似乎证实了这一点,其中最后面的人物都高出最前面的人物之上,俯视着他们。”(莱辛109)这种古代模式显然已被淡忘,文艺复兴之后的制图学成为评价东方绘画的准则。因此,讨论画面深度时,西人更看重国画中的立轴,即纵向构图的画面,原因在于这种构图能更好地用高低来说明画中的深度或远近。俞剑华在20 世纪50 年代对国画表现远近进行的总结很具代表性:“山水画上之透视,仅有两种,即近者大远者小,近者低远者高,其大小高低之比例一无标准,不过以意为之而已。”(俞剑华,《第卅七次文艺茶话会讲演中国画写生方法》第9 版)这种“近低远高”的绘图观念至少汉代就已定形,成为其后山水画的重要惯例之一。(Tyler 7—27)

“散点透视”虽可论“远”,但与西方的关注点不同,其主要论域大多是横幅画,更突出“广”。前述潘天寿解释散点透视为“动透视”,较长的横幅作品“必须全用动透视”,所用图例(《农忙图》《长江万里图》《清明上河图》)皆为化千里为咫尺的横版画。傅抱石也是用《清明上河图》说明散点透视。随着这个概念的普及与泛化,逐渐不再强调其最初对横版画幅的针对性。20 世纪80 年代王伯敏等所编《中国山水画的透视》影响颇大,书中就分别介绍了长卷透视(卷轴画)和长条透视(立轴画),并说“长卷与长条一样,在传统的山水画中都用散点透视来表现”(王伯敏 童中焘38)。

与中国利用绘画主题(山水、花鸟等)进行分类不同,西方对风景画采取了古代与现代严格区分的“进化叙事”,用构图方法规定绘画主题,即用形式规定内容。也就是说,即便画面内容是风景,如果没有采用透视法,那也不是严格意义上的风景画(landscape painting)。“古代和中世纪晚期的绘画是‘无风景的[landscape-less]’绘画,它是平面的,装饰性的,风格化的,是‘象征性的’而不是自然主义的。”(Rees 147)原始的象征法和现代的透视法是博厄斯在《原始艺术》中所作的区分:

[绘画]方法有二,一种是用透视法画出物体在特定时刻的形象;另一种方法则是画出物体的所有特点,而不管这些特点是否能从同一角度看到[……]这两种方法一个叫作透视法,一个叫作象征法[symbolic],这两种方法绝不可能相互衍生[……]使用透视表现法必须遵守的原则是:视野中心以外的东西不画清楚,同时着色的方法依环境而定,只有遵守了这两条原则,才是真正的透视法[……]象征表现法则往往没有固定的原则。有时作者试图画出正确的透视轮廓,而同时又在他认为某些重要的象征图形的细节处理上表现出很大程度的自由(Boas 351—352)。

中国画并未采用透视而被归为“象征”,这是西方认为中国画守旧落后的原因之一。

18 世纪开始的“如画论(pictureque)”将风景画与透视建立了固定的关联。在这种认知的基础上,非透视的风景画不算是画,而被看作“地图式(map)”或“地貌式(geomorphy)”的图式。然而,最新的艺术史观念已经将传统的“地图”与风景画联系起来。凯西(Casey)的《再现地域:风景画与地图》、多拉(Dora)的《Topia:线性透视之前的风景画》、缪尔(Muir)的《符号化风景》等著作都探讨了风景画中非透视性思维的影响,以及地图与风景画的联系。④他们不再用地图指称文艺复兴前后的景观画作,而称之为“符号化”或“象征性”的风景。西方用托邦(topia)来特指这类图绘,它源自古希腊语(地方),用于指称风景画,特别是古罗马时期的风景装饰壁画。古罗马帝国幅员辽阔,画家为反映某个地域的全貌,画中常凸显出自然或人为的某些地理特征,且大多采取横幅长卷,这恰与散点透视对景物的观照方式一致。

实际上,即便到了文艺复兴时期,风景画仍然带有象征式或地图式的血缘。按贡布里希的理解,地图与风景画的差异远没有人们想象的那么大:“我们能对环境中的不变因素[地图式认知]进行知觉[……]因为它有助于解释为什么以往大多数的绘画风格包含了如此强烈的地图因素[……]透视再现与地图一起分享某些特征。换句话说,我们不要它们只在从固定的单眼观看的窥视箱里发挥作用,而要它们像地图一样向活动和扫视的眼睛传递它们的信息。”(贡布里希246、264)西方地图式风景的理念绵延流长,产生了大量不同于文艺复兴透视方法的作品。从公元前1650 年希腊的锡拉岛(Thera)上4 米长的《海上船队》壁画(The Flotilla Fresco)、古罗马庞贝古城十几米长的丽维亚别墅壁画(Villa of Livia Fresco),到18 世纪数百米长的非透视全景图(panorama),等等,西方风景画在文艺复兴线性透视一统天下之外,也存在另一条漫长的发展轨迹。西方这类绘画与国画初看之下会有很强的相似性,如将二者简单类比难免会陷入同质化理解的陷阱。

对非透视风景的一种理解就是把“散点”规约在“焦点”范围内。当代艺术理论家大卫·霍克尼曾为中国山水画叹服,他提出中国画的核心技法为“焦点移动原则”(principle of moving focus)。20 世纪90 年代,他试图通过拍摄局部相片拼贴一幅大风景画的方式来模拟中国画的构图,如果观者“意识到画中存在任何一个灭点,那就意味着观众停止了移动——换句话说,观众就不在画中了”(霍克尼230),也就失去了中国画的韵味。霍克尼所进行的是非历史性的简单比较,忽视了拼贴照片与山水长卷的质性区别。事实上,照片拼贴并无新意,贡布里希20 世纪50 年代在戈纳格拉特峰(the Gornergrate)就已做过,结论是“拍摄了连续的照片并把它们拼贴在一起,它们同样会接不起来”,需要人们根据自己的观念处理后才可拼缀成一个整体。(262)霍克尼对中国画的某些描述与俞剑华、潘天寿、傅抱石等人的总结十分近似,但其视点移动实验与潘天寿散点透视中的“动点”完全不同。潘天寿的“动点”只是一种“势”,一种理念上的感觉,在画面中是连续呈现的,并非一个一个实际视点的拼合。霍克尼如果将西方的非透视风景画与山水画相比或许会产生新的认识,在相似的画面视角里“同中求异”才能凸显中国画的特质。

四、风景视角的审美观照

古罗马的维特鲁威曾这样描述古典时期的风景壁画:

开阔的空间内由于有宽阔的墙壁,他们便以悲剧、喜剧或萨提尔剧[Satyr]的舞台布景风格来绘画。由于步道很长,他们便以各种各样的风景画[topiorum]来装饰,描绘着已知不同地域独具特色的图像。他们画港口、海角、海岸、河流、泉水、海峡、神庙、圣林、山脉、畜群、牧羊人;他们在纪念性绘画中描绘某些地方,有诸神的形象,有巧妙安排的神话故事,如特洛伊之战,或尤利西斯从一处风景到另一处风景的漫游[per topia](Vitruvius 203)。

这段话开头所提到三种戏剧布景的差别在于:“悲剧布景用圆柱、山墙、雕像和其他庄重的装饰物来表现。喜剧布景看上去像是带有阳台的私家建筑,模仿了透过窗户看到的景色[……]萨提尔剧的背景装饰着树木、洞窟、群山,以及所有乡村景色,一派田园风光。”(195)喜剧布景模仿窗外的景色,视觉被窗框局限,自然地采用了当时并不成熟的透视技法。而在很长的步道廊壁上绘制的萨提尔剧“布景”则与山水长卷十分相似,戏剧氛围更增添了风景画的内涵。

西方近代学者中,19 世纪的洪堡也注意到这种远早于近代欧洲透视风景的另类传统:

罗马从凯撒时代开始,风景画就成为一个独立的艺术分支,但就我们从赫库兰尼姆、庞贝和斯塔比亚的发掘所展示的情况来看,这些图像通常是鸟瞰视图,类似地图,更倾向于表现海港城镇、别墅和人工园林,而不是自由的表现自然。希腊人和罗马人认为有吸引力的风景几乎完全是宜居的,而不是我们所说的狂野与浪漫的东西。他们的绘画中,尽可能地精确地模仿事物本身,但在透视方面并不准确,倾向于传统的布置[……]在古人看来,风景并不是模仿艺术的对象;描绘风景是出于嬉戏[sportively],而不是带着热爱和感情。(Humboldt 77)

风景画彰显着罗马帝国的广阔疆域,而这里“透视不准确”与“传统的布置”(如前文莱辛提到的“以高为远”)即古典时期地图式非透视风景画的特征。

极其值得注意的是古典时期人们对风景的“嬉戏”态度,既不像中世纪把风景看作一种严肃的象征,也不像文艺复兴时期使风景沦为人物或故事的背景陪衬,波提切利就曾鄙薄而烦躁地说:“把一块浸透了不同颜色的海绵扔在墙上,也就成了风景。”(Lightbown 24)古典时期,大幅风景画被用作酒神崇拜传统中萨提尔剧的背景,半人半羊的萨提尔是森林神祗,他们以充沛的性能力著称,不但酗酒,还总打破常规的价值观。剧中扮演萨提尔的演员身着凸显阳具的服装,台词里充斥着文字游戏、性暗示、乳房、放屁,以及其他戏剧中不会发生和提及的东西。总之,萨提尔剧会带来欢乐、嬉戏、玩闹、戏谑的效果。萨提尔是森林之神,一方面,他的性放纵代表着原始而强大的自然力量,另一方面,这种力量嘲笑着任何人为的文化建构,并以各种戏谑的方式表现出来,风景画作为背景,以其暗含的嬉笑态度表征着人生意义的无常。这种观念与道家“天地不仁”的自然观有相似之处,但缺乏道家对自然的“热爱和感情”。大自然冰冷地看着人,而人的眼中自然是可笑而无理的对象,人们在对自然的嬉笑中获得某种释放。这种风景叙事的思维导致无论人和自然怎么在物质层面接触,精神上仍与自然保持着无法跨越的樊篱,审美层面上人始终处在自然之外。西方近代工业与宗教(自然神论)的发展,使这种隔阂进一步加深。即便中西画论关于风景有十分相近的表述,但精神内核却完全不同。

如上文中洪堡提到,“有吸引力的风景几乎完全是宜居的”,风景多表现海港、城镇、别墅或园林等,并不是原始纯粹的自然。《林泉高致·山水训》中也有“谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。但可行可望不如可游可居之为得。何者?观今山川,地占数百里,可游可居之处,十无三四,而必取可居可游之品。君子之所以渴羡林泉者,正谓此佳处故也”(郭熙16)。“宜居”与“可居”看似相同,实则有异。宜居将自然看作人类的利用对象,意味着干净的水源、充足的燃料、优良的地形、方便的交通等,有用的风景才有意义。而中国山水画中的可居则是指人可以通过居住更好地嵌入自然,成为自然的一部分,体验天人合一的境界。这种中西差异在画面中具体表现是,西方的非透视风景中建筑并不单独出现而是成“片”分布,中国山水画经典里的建筑则大多是被掩映在山水中的“点”。因为,宜居往往是社会性的,而可居不过是少数文人君子的雅好。无论西方鸟瞰式风景画发展得多么精致,都未能摆脱其实用性特征,除自然条件的宜居性外,风景画本身也被赋予了工具性色彩。

1554 年,巴伐利亚的阿尔布雷希特五世公爵(Duke Albrecht V)为了解国土,派菲利普·阿皮安(Philipp Apian)对巴伐利亚与波希米亚的边境进行了一次地形测绘,在绘制常规二维平面地图的同时还绘制了一幅表现立体地形的“边境鸟瞰图”,即地图式全貌风景,用279.6 厘米长、32 厘米宽的画面描绘了400 多千米长的国境线:

Fig.1. Philipp Apian,Bird’s-eye View of Bavaria at the Border to Bohemia,1554 or 1555,Court library in Munich.

画中标示着河流、市镇、村庄、山峦、高峰、树木,贯穿左右的红线代表两国的边境线,边境另一边的波希米亚山脉并未上色,只用铅线勾勒了轮廓,向远处延绵的层层山脉颇有“自近山而望远山”的“平远”之感。应公爵的要求,地图的比例尺约为1:145000,这幅鸟瞰图也相应具有地图的拓扑学特征,各个地标之间的距离远近和海拔高度仍然保持着实际的比例关系。无独有偶,亚利桑那大学也保存了一幅19 世纪初被标注为“水彩地图(Watercolor Map)”的长卷画,长84 厘米,宽18 厘米,因为使用了近似水墨的色彩,粗看颇有几分中国山水之感:

Fig.2. Bird’s Eye View of Unknown Village in Mexico,1800s,University of Arizona Institutional Repository.

图中西班牙殖民者描绘了墨西哥某地的地形地貌,包括城镇中心的教堂、房屋、中央广场,以及小镇远郊的群山等。

两幅鸟瞰风景都有“地图”特征,色彩虽然赋予画面明暗和立体感,使之具有一定审美价值,但它仍是真实自然的象形表征,根本目的是指示真实的外部世界,画面的审美价值是次要的,色彩、线条、明暗等不过是辅助观者更好地认识画面所代表的真实地理的手段。卡西尔对此有非常精辟的总结:

一个画家或诗人对一处地形的描述与一个地理学家或地质学家所做的描述几乎没有任何共同之处。在一个科学家的著作和一个艺术家的作品中,描写的方式和动机都是不同的。一位地理学家可以用造型的方式雕出一块地形,甚至可以给它绘以五颜六色。但是他想传达的不是这地形的景象[vision],而是它的经验概念。为了这个目的,他不得不把它的形状与其他形状相比较,不得不借助于观察和归纳来找出它的典型特征。(233)

地图式风景的创作和理解都建立在人与风景分离的基础上。如果画面是能指,客观自然是所指,那么地图式风景作为能指的价值被完全囿于所指,失去了其独立的美学价值。虽然地图式风景的绘制颇合前述中傅抱石为批评散点透视而提出的取风景全貌的“以大观小”之法,但这种风景画终究“景在人外”,完全被物理属性决定。以山水画品评角度来看,地图式风景近于凝滞而庸常的呆山死水。

中国山水画与“天地与我并生,而万物与我为一”道家,“若见诸相非相,即见如来”的释家,盈天地惟万物,“格物之始,在万上用功”的儒家都关系密切,三家从不同维度追求“天人合一”的境界。画家下笔时将精神与外物完全融合,直致身与物化,物我两忘。西方学者似乎也注意到这种中西方差异,“问题的关键在于艺术家是否希望表现一个地域在形式上的相似性——‘真实性’[……]或是那个地方的精神特征。对于古代中国人来说,答案是明确的:画家的任务就是通过把这种精神置入画中来传达该精神的”(Casey 115)。客观自然不过是画面所指层的表皮,更重要是画家所感应到的自然内在的精神气息,正所谓物在灵府而不在耳目。山水画虽须外师造化,但它更是表达内心的灵媒,画家中得心源、得心应手之时必不拘外物、恣意纵笔。如此,自然山水客观的准确性(相似性)已让位于画家内心要表达的主观观念,画意而不画形,画面本身就具有极强的主观审美价值。例如,河流在地图式风景中按实际比例大都细若溪流,但中国山水画则保持了江河浩浩汤汤的气脉,水面或宽或窄、张驰有度,表达出人对江河的审美体验。

事实上,中国山水画或许也经历了从“地图画”向“山水画”的过渡。钱锺书根据宗炳“张绡素以远映”、萧贲“尝画团扇”等记载提出:“六朝山水画犹属草创,想其必釆测绘地图之法为之[……]宗炳斯序专主‘小’与‘似’,折准当不及地图之严谨,景色必不同地图之率略,而格局行布必仍不脱地图窠臼。”(121)直至唐代对山水之“势”的重视,“庶识山水画之异于舆地图矣”(121)。中国山水画在鸟瞰视角内进行革新,西方风景画则转向透视,都摆脱了地图式思维。然而,不论是鸟瞰还是透视,人都身处自然之外,相较而言透视更强调表现确定的外部观察,它本身就意味着特定距离、特定视角的看。鸟瞰或平行视角,中国用于山水画,西方则用来绘制工程图纸或地图式风景,一者更“艺术”,一者更“科学”,但都非肉眼直观所见,适合传达人对事物的主观理解。中国画家用内心和技法克服了人在画外的间隔,可以随意进入画中,一山一水一花一树都是融入画中山水的窗口,继而体悟物我合一、神游画中的境遇。在鸟瞰和平行视角范围内,中国山水画的各种视角变体和巧思将中国式的自然审美演绎地炉火纯青,画家对笔墨、线条、布局、设色等细微而极致的追求在千年的发展中也已登峰造极。

从西方地图式风景画与中国山水画的相似性来看,视角和透视或许不是本质性问题,“焦点”与“散点”的差异只是布尔迪厄意义上不同惯习与传统的结果,更重要的问题是某种特定视角与审美习惯的结合。西方自古典至近代,始终不认为鸟瞰视角有审美价值,以这种视角表现的风景甚至一度不被看作风景画,只关注其实用方面的“地图”意义。文艺复兴时期透视法确立并将自然风景纳入其中,直至印象派仍在对透视法的遵从与反抗语境中探索自然美。在透视范围内,从客观“物”的层面(超级写实主义)到肉眼“看”的层面(后期印象派)都已发掘到极致。此后,在对透视的反叛中抽象主义大行其道,而鸟瞰视角从未正式纳入西方主流的艺术审美视野。

散点透视概念的提出,目的是区别于西方的焦点透视,确有其历史价值和实践意义,在特定时期为理解和普及传统绘画提供了一种易于接受的方式,并开启了以西方理性思维重释国画传统的探索,对创作亦起到指导作用。散点透视被提出至今已六十余年,这个概念早已完成最初寻求与西方差异化的历史使命。在今天更广阔的艺术史视野中,西方学者对地图式风景画的重新认识,使我们可以管窥中西方绘画在相似视角中的不同表现。散点透视虽可解释部分中西相似风景画中的视角问题,但无法阐明国画独有的主体性的审美特质。西方的地图式风景基于人与自然的分离,具有极强的实用色彩,这种观念也影响了近代荷兰与英国的透视风景画,无论人们对自然多么喜爱都采取了“画外观”的态度。而中国山水画不论繁简都建立在“天人合一”的基础上,创作和欣赏都时常进入主客观泯然不辨的超然状态,人对自然山水的主观感受被置于首位,心观而坐忘的“画中游”是中国山水画的基本思维模式。事实上,焦点透视与散点透视的显性差异或许无需过分关注,而中西方对相似视角采取的不同审美态度,以致产生的不同艺术表现更值得进一步探讨。鉴于散点透视概念普及甚广,不妨继续延用,但必须明确“散点”与“透视”结合的画理内涵,以及中西方对这一视角的不同命名及理解背景。突破概念的迷思,不断在更广阔的艺术史图景中进行反思与定位,是进一步凸显中国绘画独特美学追求的重要路径。