流星锤、狼牙棒…… 恐龙的尾巴还有多少花样?

云水木

早在1933年,第一版的《金刚》中,就有一头剑龙和金刚大战了三百回合。虽然剑龙是素食者,但背负骨板、尾生尖刺的恐怖造型,给观众留下深刻的印象。剑龙尾部末端那几根耀武扬威的骨质棘刺,称得上是抵御捕食者的强力武器,曾在脆弱异特龙的椎骨化石上,发现一处大约4×4.1厘米的伤痕,据推测是剑龙的尾刺造成的。異特龙是体长8~9米的肉食恐龙,可见兔子急了也咬人,吃斋的恐龙爆发了更不可小视。

尾巴上带个锤子

在剑龙消亡之后,又有一群猛士活跃在白垩纪的北美大地上。不同于剑龙的锋芒毕露,同属于装甲形类的甲龙亚科更为内敛。它们更像是手持骨朵的铁浮图——张牙舞爪的骨板被低调的结节和甲板替代,偶尔突出的棘刺看起来也比剑龙安全了许多。

可这看似人畜无害的植食性“大蜥蜴”,却在尾部末端长出了一块致密的骨质尾锤。那些大型的尾锤直径甚至可以超过40厘米,西瓜一般大小的锤子在强有力的尾部肌肉驱动下,可以轻而易举地重创骨骼,击碎内脏,可以说是同一时期掠食者心目中忌惮不已的“狠角色”。

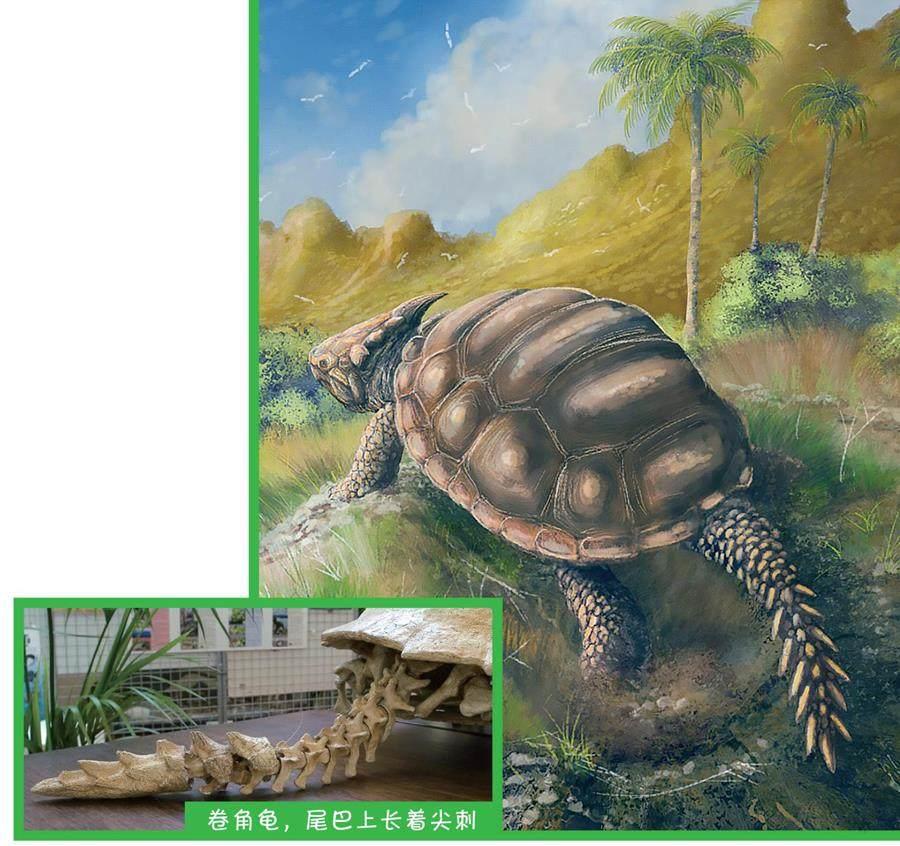

剑龙与甲龙的独特形象,为我们营造了一个带有奇幻色彩的远古世界。但我们在观察其他的动物类群时便会发现,将尾部“武器化”在整个陆生脊椎动物群体中都是极为罕见的。就种类和数量而言,像剑龙、甲龙这样拥有夸张尾巴武器的生物并不多,可它们所隶属的演化支,却包括了龟类、鳄类以及哺乳动物(如雕齿兽类)等多个门类。

这种“剑走偏锋”又“遍地开花”的演化,令古生物学家和演化生物学家非常迷惑——这些古怪的结构拥有共同的来源吗?是什么样的原因使得这些动物拥有了这样的尾巴?这些“武器”为生物提供了怎样的优势?

都有尾巴武器,但却不是亲戚

拥有骨质尾部武器的动物在演化树上,并没有明显的亲缘关系。通过对比化石结构,我们可以识别出“尾巴武器”其实大不相同。比如说,剑龙的尾刺是连接在尾椎末端的独立结构,而甲龙的尾锤则伴随着尾椎末端的愈合,卷角龟和雕齿兽类的特化结构包裹在椎骨之外。截然不同的结构说明,它们很难来自于共同的祖先,也不太可能是由某一类基因控制。

在现生动物中,鳄鱼、穿山甲、科莫多龙(巨蜥)乃至于豪猪都会尝试用尾巴攻击敌人,但只有环尾蜥科拥有像恐龙一样的骨质特化结构。外形上没什么共通点,但也许我们还是可以尝试通过形态学和行为学的补充,分析出有哪些因素跟“武器化”的尾巴有联系。

披铠甲的大家伙,

可能有流星锤

通过形态分析,我们可以将武器化的尾部分为四种类型:

第一类,没有特化的结构,但是能够通过甩动尾部进行攻击,如彩虹飞蜥;

第二类,拥有骨质尾刺,如剑龙;

第三类,尾部末端硬化,如雕齿兽;

第四类,尾部末端延展,如甲龙。

通过观察我们可以发现,是否利用尾部作为武器,与物种的体长、躯体的装甲化状况、尾部的灵活性以及食性有关。而“武器化”的骨质结构,还跟僵硬的胸腔、真皮之下具有骨质沉积物“铠甲”(称为皮内成骨)有关系。

如果一类生物体型较大,拥有覆盖身体大部分区域的骨质铠甲,胸腔僵硬,并且是植食性动物,那么它就更有可能长着怪异的尾巴武器,并且会用它抵御掠食者。

首先,体型足够大预示这类生物可能生活在较为开阔的环境中,这样的体型也难以迅速藏匿,因此拥有了主动防御的必要性。而身体上较为普遍的皮内成骨则提供了演化的原材料——正是因为它们点亮了这棵科技树,才使得更为复杂的装甲化乃至特化的尾部结构成为可能。大而僵硬的胸廓提供了迅猛挥动尾部的支点;而植食性则是这一切演化过程的根源——它们一直面临着掠食者带来的生存压力。

这些性状似乎也暗示了为什么“尾巴武器”防御策略是如此罕见:毕竟要获得一套完整的、有效的尾部防御体系,需要满足各种的先决条件,它需要先堆满护甲,再提升攻击力,在激烈的自然选择过程中,这种演化进程无疑是代价高昂的。

还有更多兵器……

2018年2月,覆尾龙化石被发现,它的尾巴比大锤更为震撼,那是一柄7400万年前的“黑曜石锯剑”!7对大型皮内骨板,整整齐齐地附着在尾椎的末端;骨板扁平,朝着两侧延展,呈三角形。

这一全新的“武器”扩展了尾巴武器的“武器库”。剑龙的骨刺、甲龙的尾锤,再加上覆尾龙的“黑曜石锯剑”,这暗示着我们,装甲形类恐龙很有可能在尾部“武器化”方面拥有独特的演化逻辑。

也许随着古生物学家的不断发现,在不久的将来,会有越来越多的“武器”收入库中,我们将有机会更为全面地了解多姿多彩尾巴武器的演化模式。