乾嘉学者陈昌齐及其书迹与书论

⊙ 徐学毅

引言

陈昌齐是清代乾嘉时期富有名望的学者,曾参与《四库全书》的编撰,被梁启超推为“粤中第一学者”。陈氏同时也是一位出色的书法家,陈永正先生《岭南书法史》将其定位为“乾隆年间广东帖学书法的代表人物”。由于陈氏著作出版得不多,存世书迹也罕见发表,因此,长期以来学界对其学术和书法成就缺乏深刻认识。近几年笔者一直在竭力收集陈氏的资料,发现数百条史料散见于40 多部清代与民国各种诗文集、笔记和方志中,其书迹也有38 件(39 幅)之多,数量亦属可观,足以支撑我们对其书迹与书论开展深入剖析。为了更立体地了解陈氏,笔者先将陈昌齐的生平履历与交游情况做些简要叙述和考证。

一、生平履历

清代温训《登云山房文稿》、曾钊《面城楼集钞》、桂文灿《经学博采录》、张维屏《国朝诗人征略》、陈昌齐《(道光)广东通志》、民国梁成久《海康县续志》和朱庆澜《广东通志稿》等均有《陈昌齐传》,但内容大同小异,恐是相互摘抄再各作增删所致,其中以《海康县续志》所收《陈昌齐传》与《广东通志稿》所收《陈观楼先生事迹》叙述最详,此处以此二传为依据对其履历略做介绍。

陈昌齐(1743—1820),字宾臣,号观楼,乾隆八年(1743)生于雷州府海康县(今广东雷州市)调风镇南田村。7 岁入私塾,过目成诵。29 岁中进士,后授翰林院编修,充三通馆纂修官,参与《永乐大典》勘校。乾隆三十九年(1774)被钦点为湖北省乡试主考官。乾隆四十年(1775)被钦点为礼部会试同考官,同年充四库馆校勘。乾隆四十七年(1782)《四库全书》缮录告成,升詹事府右春坊右赞善。乾隆五十五年(1790)奉命赴热河省校书,旋升河南道监察御史。乾隆五十八年(1793)转任广西道监察御史,次年掌河南道监察御史。嘉庆元年(1796)升兵科给事中。嘉庆三年(1798)返回故乡处理父亲丧事,同年任广州粤秀书院山长。嘉庆六年(1801)回京任刑科给事中。嘉庆八年(1803)上疏论高州府、雷州府防海剿盗方法,皇帝阅后召见详问,次年补授浙江温处兵备道。嘉庆十四年(1809)离开温州任,士民攀舆送者几及万人。嘉庆十五年(1810)归还故乡,续修《雷州府志》与《海康县志》,次年掌教本地雷阳书院。嘉庆二十三年(1818)应阮元之邀,再度出任粤秀书院山长纂修《广东通志》,嘉庆二十五年(1820)通志修成后求归故里,不久卒于家。

陈氏性格耿介,有政绩,尤其是为清廷防海剿盗事业出谋划策,被时人称为“海疆名吏”。另外在断狱、振兴文教、建设桑梓等方面也有贡献,兹不赘述。

二、事功

陈昌齐为实干之才,其事功首先体现在治海寇方面。昌齐“生长海邦,洞悉边要”,德楞泰称其为“海疆名吏”,百龄(嘉庆年间曾任两广总督)在剿寇时“遇事皆与商榷”。《入祀乡贤公呈详文题疏》评其“任官之时条陈粤东洋匪会匪情形及防海事宜,均称旨,既有裨于海疆,即有功于桑梓”,嘉庆皇帝嘉许其策“可为海疆保障也”。《清史稿·列传一百四十九》将昌齐与方积、朱尔汉等人列入同篇,正是看重他的治海寇功绩,其篇末评论云:

剿平教匪,不独赖将帅戮力,一时守土之吏,与有劳焉。最显者为四川刘清,而方积亦倡行坚壁清野,保障一方,后复屡定番乱,蜀人与清并称。他如朱尔汉之保巩昌,杨頀之清叛产、抚难民,廖寅之擒刘之协,皆卓有建树。陈昌齐、朱尔赓额于治海寇并具谋略,而朱尔赓额功尤显矣。查崇华预发林清逆谋,为疆臣所格;及管西征军需,以撙节称,故同著于篇。[1]

任温处道期间昌齐施展了他的海防才能,采用多种积极措施防备巨寇蔡牵。《清史稿·陈昌齐传》云:

嘉庆九年,出为浙江温处道。时海寇蔡牵肆扰,昌齐修战舰,简军伍,募人出海绘浙、闽海洋全图,纤悉备具。每牒报贼情及道里远近稍有虚妄,必指斥之。与提督李长庚深相结纳,俾无掣肘,鞫海盗必详尽得其情。[2]

《(民国)海康县续志·陈昌齐传》云:

莅任后值海寇蔡牵连帆骚扰,沿海不靖。昌齐令水师营弁携带画工作闽、浙海洋全国图,道里远近,营汛多寡,某处为某营巡防、某营会哨,某处可为贼接济水米、为贼避候风潮,纤细毕具,悬之座右,百里外事如亲睹。遇汛口弁兵禀报匪艘,由某处窜至某处,或兵船由某处追至某处,词语稍有不实辄指斥之,以是弁兵无不悚惕。[3]

其措施本可取得更大成效,可惜中途被降调,清代曾钊《陈昌齐先生传》中曾为之惋惜。

其次,昌齐多次施行惠政,平反冤案,整顿治安问题。其嘉庆元年(1796)抓捕38 名“积年猾贼”。嘉庆六年(1801)京城发生粮荒,饥民掠食不能止,昌齐采取了“捕年壮者、逃者数十人置于法”,又“出粟数千石,减价以佐荒政,又输社仓粟百余石”的政策,恩威并施,取得佳效。任温处道时平反永嘉民误用屠刀杀兄案,宽宏处理朱光斗被诬告私通海盗案。嘉庆十二年(1807)阻止德楞泰海禁政策,维护了当地渔民利益。《(民国)海康县续志·陈昌齐传》皆有详载,云:

八月,补刑科给事中。刑部例,岁届秋审,于会商前数日将囚册送科,必细为研勘,商改缓决者每次至少有十余签。九月,署视东城。时都中水甚,饥民掠食,城捕治不能止。为饬干役,捕年壮者、逃者数十人置于法,一时顿息。

先是,永嘉有因争起衅,胞弟误用屠刀抵格致毙胞兄一案,勘验供词悉符,及院司提讯则坚称实系木柴殴毙,伤痕不对,辗转驳诘逾十年,案未能定。昌齐至,讯凶犯曰:“汝固殿毙汝兄乎?”曰:“然。”曰:“汝以屠刀误杀汝兄,尸格供词均同,汝何复听讼师言勿认凶器,为将来翻控地,讼师利汝财以延岁月耳!倘当日明认刀伤,则误杀情真,各宪必加怜悯,汝早可援赦归来,奚今犹未悟耶?”犯唯唯。又曰:“汝今日果能供吐实情,金刃本易伤人,木柴非力殴,不能毙误,故之律大相悬殊,汝勿自误。”语毕犯叩头曰:“公活我,指使者实某也。”昌齐按律定拟,并获讼师置之法,一时称为神明。又经历某获通盗一犯朱光斗者,昌齐提讯,知光斗缘其兄为盗所掳,诣盗谋赎,盗付以私照,限日取赎,既而阙资逾限,兄竟为盗所杀。经历于家搜获私照,自行通报,冀录功当事,欲以私通海盗科罪。昌齐力为辨白,且曰:“吾辈居官不能捕盗,安良致民为盗,掳已滋罪戾,及其弟委屈冒险救兄,兄不能果救,又以其弟冤死,诚何忍哉?”浙抚以为然,遂得轻减。[4]

再次,陈昌齐传承学术,振兴文教,移风易俗。昌齐参修的《四库全书》是文化史上影响深远的一套丛书,其任总纂的《广东通志》《雷州府志》《海康县志》也同样是后世地域研究中的重要史料。其任考官时“所拔多名士”,陈诗、汪镛、梁上国、饶庆捷等皆以文学名世。《(民国)海康县续志·陈昌齐传》附录《入祀乡贤公呈详文题疏》评其执掌雷阳、粤秀书院时“所成就者不可胜计”,《陈观楼先生事迹》载其“每接见诸生谦和坦白,故从游者多,房舍不能容”,学生人物之盛从《粤秀书院志》卷之十三“科名略”所载学生应试成绩便可窥一斑。另外,陈氏在温州时除了倡修府学宫、县学宫和谯楼等,还革除当地的“坐筵”习俗。《(民国)海康县续志·陈昌齐传》云:

温俗初婚时,男家遍请少年妇女,广结彩筵,任人聚观,名曰“坐筵”,昌齐为撰告示,遍贴通街,又常召绅士、耆老津津劝导,闺门恶习为之一变。[5]

此习俗中新娘和少年妇女抛头露面,任人聚观,与陌生男子劝酒嬉笑,不匿其美,更易混集无耻之徒,有伤礼教。《陈观楼先生事迹》云:“民俗凡新娶妇女多邀亲串少年妇女结彩筵,任人聚观,混集无耻,亦严禁之。”这个问题在1782 年时温州知府已经想解决,只是由于袁枚的劝说而作罢。袁枚《随园诗话》云:

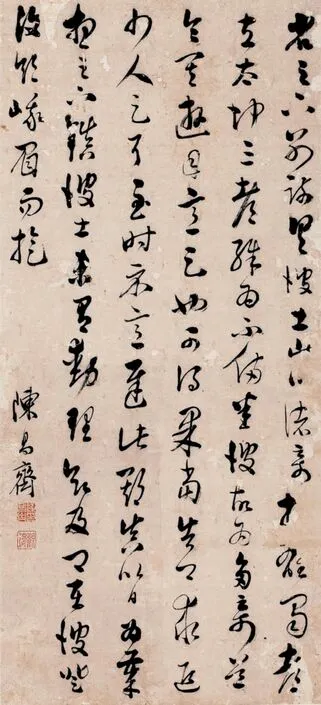

陈昌齐 行书《论古交游》联(木刻) 雷州白沙镇国实村郭氏祠堂藏

温州风俗:新婚有坐筵之礼。余久闻其说。壬寅四月,到永嘉。次日,有王氏娶妇,余往观焉。新妇南面坐,旁设四席,珠翠照耀,分已嫁、未嫁为东、西班。重门洞开,虽素不识面者,听人平视,了无嫌猜。心羡其美,则直前劝酒。女亦答礼。饮毕,回敬来客。其时向西坐第三位者,貌最佳。余不能饮,不敢前。霞裳欣然揖而醑焉。女起立侠拜,饮毕,斟酒回敬霞裳,一时忘却,将酒自饮。傧相呼曰:“此敬客酒也!”女大惭,嫣然而笑,即手授霞裳。霞裳得沾美人余沥以为荣。大抵所延,皆乡城粲者,不美不请,请亦不肯来也。太守郑公以为非礼,将出示禁之。余曰:“礼从宜,事从俗,此亦亡于礼者之礼也。”乃赋《竹枝词》六章,有句云:“不是月宫无界限,嫦娥原许万人看。”太守笑曰:“且留此陋俗,作先生诗料可也。”诗载集中。[6]

当然,经陈昌齐贴告示和劝导之后可能真的“闺门恶习为之一变”,但并未完全消失。现今温州部分地区也仍有“坐筵”习俗遗留,花轿进门后让新娘在大厅停留苦候,任人聚观,并请一些长辈和标致的年轻姑媳来当“坐筵”客。

致仕之后昌齐对政事仍有贡献。其于嘉庆十五年(1810)向当地政府转达雷州海寇乌石二党翼宋国兴等悔罪投诚之意,使得辖区文武大员采用缓兵之计,拖延海寇时间,辅助两广总督百龄顺利擒匪,间接为清廷立了功劳。此类例子尚有不少,兹不再举。

三、交游

陈昌齐生活于乾隆、嘉庆二朝,正值大师辈出的时代,无论文人或武将只要是忠毅之辈,陈氏均喜结交,清末民国杨钟羲《雪桥诗话续集·卷六》记其任温处道时“与忠毅深相接纳,故唱酬为多”。当然陈氏长期出入三通、四库、国史馆,所交主要还是学术俊彦,常常“与世硕学相切劘”,因此促进了他在科举知识之外广为学习,终成一代“通人”。王念孙《赐书堂集序》云:“先生(指陈昌齐)于书无所不读,自经史子集以及乾象坤舆之奥,六书四声九赋五刑之属,星算医卜百家众技之流,靡不贯穿于其胸中,故所著书皆有以发前人所未发。”[7]

纪昀《纪文达公遗集》曾记载乾隆四十二年(1777)四库全书馆获得乾隆帝赏赐哈密瓜,馆中154 人参与了《翰林院侍宴联句》的编撰,有陆费墀、陆锡熊、纪昀、彭绍观等人,也包括陈昌齐,他们既是同事自然常有周旋。陈昌齐的门生温训《陈观楼先生传》就说道:“所相切劘者曰纪相国昀、陆学士锡熊、朱学士筠、戴检讨震、钱少詹大昕、王侍御念孙、邵学士晋涵、陆宫詹费墀、曹学士仁虎,暨任子田大椿、沈云椒初、周驾堂厚辕、程鱼门晋芳诸君子,皆当世硕学。先生上下其间,博考深究,学益宏以深。”

陈氏的同年进士出现不少学术大家和艺术大师,如朴学家孔广森,经学家程晋芳、邵晋涵,书法家钱沣,篆刻家周元鼎。清平步青《霞外攟屑·卷五》《乾隆辛卯会试榜得人》一文曾评价乾隆三十六年(1771)辛卯恩科同榜进士人物之盛:“以经术显者有王方川增、李云门潢、程澂江世淳、程鱼门晋方、邵二云晋涵、周书仓永年、陈观楼昌齐、洪素人朴、孔巽轩广森九人。以文章称者,有林香海附蕃、周驾堂厚辕、侯苇园学诗、凌花农世御,与海峰、山木、周宿航景益、程仁山巙、吴建轩思树九人。”清姚鼐《方坳堂会试硃卷跋尾》亦谈及此事,可见这在清代被广为赞誉。张书才编《纂修四库全书档案》中有一则《一零八六,谕内阁四库全书告成翰苑各员着按考试等第分别升降革罚》,其中列有上百位与昌齐同时参加大考的名单,也包含与陈氏同年中的状元黄轩、探花王增、榜眼范衷等,非同年者也有不少与陈氏建立了深厚交谊者,如余集、祝德麟、饶庆捷、汪镛和戴均元等人,这在余集《秋室学古录》、祝德麟《悦清楼诗集》、杨钟羲《雪桥诗话》等著作中能够寻觅到相关史料。

以笔者统计,见诸文献记载与陈氏有直接交往的学人有近百位,数量庞大,本论文难以详细介绍,只能筛选出四位与陈氏关系密切的突出学者做重点叙述,四人分别为乾嘉学派代表人物戴震、金石学家翁方纲、著名学者王念孙和岭南名儒冯敏昌。戴氏与翁氏为陈氏的师长,王氏、冯氏与陈氏同辈,其中翁氏与冯氏均为杰出书法家。戴氏曾教授昌齐天文历算,并称赞“学吾算法能通弧三角无形勾股者惟陈君”,陈氏能完成《天学脞说》《测天约术》两本天算学著作主要得益于戴氏。戴氏所校《水经注》也得到陈氏的纠讹,清吴应逵《温处兵备道陈公传》云:“戴东原先生应诏至京,一见辄几折,所校《水经注》先生指其讹舛处,东原以限于官书未能更正,常以为恨。”[8]《水经注》涉及大量地理知识,陈氏正精于地理学,《海康县续志·陈昌齐传》云:“三十七年壬辰散馆授编修,旋充三通馆纂修官,独任地理一门。直省地志繁富,稽核详审,故生平最精地理之学。”[9]戴氏也尝语人:“比年入都,可与共学者惟洪素人、林香海及陈君耳。”

陈昌齐在经学和金石学方面均受翁方纲的影响,在书法理念上也能找到他们的共同点。陈氏自少习欧,至晚年仍赞誉欧阳询最得王羲之的真髓,翁氏也正是以欧楷书风著称。翁氏主张“书法以质厚为本”“笔笔有来历”,提倡晋唐书,反对宋以后“通体圆熟之书”,尤其是其在《复初斋书论集萃》中认为可从赵孟 “渊深浑厚”处追溯王羲之、米芾,这些主张与陈氏取得功名后从赵体转向参合王羲之诸家有着契合之处。翁氏于乾隆二十九年(1764)提督广东学政,冬季按试雷州,与22 岁的陈昌齐开始结识,《陈观楼先生事迹》说陈氏“弱冠作文典丽华赡,为督学吴鸿、翁方纲所称”[10]。二人密切交游是在1773 年翁氏回京充任《四库全书》纂修官至1786 年奉命离京提督江西学政的十余年间,陈氏在翰林院向翁氏请益学问极为方便。翁氏《复初斋诗集》卷三十记载乾隆四十九年(1784)陈氏向其借观欧阳询《化度寺碑》宋拓真本,当年除夕却毁于火灾。他们师生之间切磋学问有时气氛激烈,《海康县续志·陈昌齐传》记载昌齐云:“自谓生平未尝忤人,少年时与翁覃溪师论韵学动辄抵牾不下,然四十年来颇去得一矜字也。”可见陈氏对翁氏的敬重,致使其至晚年仍对过去年轻气盛抵牾其师而怀疚于心。《复初斋诗集·卷十》也载有翁氏给陈氏的赠诗《陈观楼编修僦居借树轩二首》。

昌齐与王念孙均是戴震的学生,学术脉络属皖派,更细致地讲,陈氏接近脱胎于皖派的扬州学派,只是现传陈氏的主要著作《经典释文附录》《大戴礼记正误》等在治学方法上虽也以文字学为根基,并通过考据、校勘方法来解经,但主要还是致力于还原典籍的本来面目,自我阐发者极少。王氏与昌齐在京城翰林院和谏官官署共事,清曾钊《面城楼集钞·卷四》说陈氏“在京师与戴东原、王怀祖善”,今人张舜徽《清人文集别录》也认为陈氏“居京师日,与王念孙交最密”[11]。嘉庆二十四年(1819)昌齐《赐书堂全集》编成,其子陈简索序于王氏,王氏撰《赐书堂集序》记叙了他们的交谊,云:

先生为余词馆前辈,又同值谏垣,公事之暇屡以古义相告。语其学,旁推交通之中加以正讹纠谬,每发一论,皆得古人之意义,而动合自然,故余所著《广雅疏证》《淮南内篇杂志》辄引先生之说以为楷式,盖予宦游数十年所见缀学之士既精且博如先生者不数人也。未几,先生与余先后出为观察,余寻能罢官居京师,而相隔数千里,惜无从尽读之以为快,今年先生之子简以裒集先生所作诗文若干卷索序于余。[12]

曾钊《面城楼集钞》记载王念孙曾让“博学负气,不肯下人”的儿子王引之十余次向昌齐请益《大戴礼记》,可见王念孙推许陈氏“既精且博”是出自真诚之举,《海康县续志》评其言“皆实录也”。

冯敏昌与陈昌齐有许多共同点:同属岭南人;同为乾隆三十五年(1770)举人;在翰林院共事多载;均掌教过粤秀书院;俱喜金石学并受教于翁方纲,这些特殊关系极大拉近了他们的距离,陈氏在《寄冯鱼山编修敏昌四首,时主讲粤秀》诗中称冯氏为“旧雨知交”。《(道光)广东通志》记载昌齐曾与冯敏昌、朱沣、张锦芳在京都一起品评石刻,鉴辨真赝。

四、传世书迹调查

陈昌齐仅去世二百年左右,可留存书迹已很稀少,况且他长时间任职外地,涉足如今的北京、河北、浙江、湖北、河南等地,书迹零落分散,给我们的搜集带来很大困难,笔者实难竭泽而渔。例如本人了解到陈氏《雷阳新馆记》与《林古风先生墓志铭》二碑尚存,上海图书馆藏吴静安初拓“火前本”《真赏斋法帖》有陈昌齐题跋,但至今均无法目睹真容,也未能获得照片,只能阙而不录。仅以目前所得计38 件(39 幅)略分为6 类。

(一)纸本墨迹14 件

1.《论〈兰亭〉〈圣教〉》行书轴 (香港艺术馆藏,书于1812 年)

2.节录嵇康《琴赋》行书轴 (香港艺术馆藏)

3.节录陆机《文赋》行书轴 (香港艺术馆藏)

4.节录洪适《谢温南剑启》行书轴 (香港中文大学文物馆藏)

5.节录庾信《谢赵王赉丝布等启》楷书条幅(香港普艺拍卖有限公司第330 次拍卖会拍卖品,书于1796 年)

陈昌齐 节临唐孙过庭《书谱》草书横幅 广州仪清室藏

6.“载鸣”行书中堂(广东集雅斋藏)

7.节录左思《吴都赋》行书条幅(雷州市博物馆藏)

8.节录葛洪《抱朴子·外篇·博喻》行书册页(山东恒昌拍卖有限公司2014 秋季艺术品拍卖会拍卖品)

9.“春意夜坐”楷书对联(广州华艺国际拍卖有限公司2011 年夏季拍卖会拍卖品)

10.“四海一时”行书联(雷州市文古楼博物馆藏)

11.节录韦诞《叙志赋》行书条幅(雷州吴书桓先生藏)

12.节临王羲之《游目帖》草书条幅(雷州市博物馆藏)

13.节临孙过庭《书谱》草书横幅(广州仪清室藏)

14.节录李峤《上雍州高长史书》行书扇面(湛江吴仲飞先生藏)

(二)拓本册页两件

1.《文昌帝君〈训士子语〉一则》行草拓本册页(雷州张春富先生藏,书于1813 年)

2.《文昌帝君〈劝世文〉一则》楷书拓本册页(雷州张春富先生藏,书于1813 年)

(三)碑刻5 件(与册页重出2 件)

1.行书《蔡醇义公义田碑》(雷州市南兴镇山内村蔡醇义公祠藏,书于1810 年)

2.行书《重修天宁寺碑》(雷州天宁寺藏,书于1817 年)

3.行书《陈云亭公祠堂碑》(雷州市雷高镇迈生村陈氏宗祠藏)

4.行草《文昌帝君〈训士子语〉一则》碑(与拓本册页重出。原有两方碑石,阴阳两面镌刻,今雷州博物馆仅存1 方。)

5.楷书《文昌帝君〈劝世文〉一则》碑(与拓本册页重出。原有两方碑石,阴阳两面镌刻,今雷州博物馆仅存1 方。)

(四)版刻书籍1 件

1.楷书《嘉庆六年〈雷祖志〉序》(写于1800 年)

(五)木刻条幅1 件(两幅书迹)

1.行草《书史会要·贯云石》(雷州博物馆藏,木刻正面)

2.《朱柏庐家训》楷书(雷州博物馆藏,木刻背面)

(六)其他少字木刻、石刻对联或匾额17 件

1.“似无侭有”楷书联(雷州天宁寺藏,书于1817 年)

2.“众生如来”楷书联(雷州天宁寺藏,书于1817 年)

3.“论古交游”行书联(雷州白沙镇国实村郭氏祠堂藏)

4.“善俗过庭”楷书联(湛江市殷梓明先生藏)

5.“古学”行楷残联(湛江市庄富先生藏,约书于1804—1809 年间)

6.“竹叶兰膏”行书联(湛江私人藏)

7.“赐书堂”楷书残匾(陈一词先生藏,书于1811 年)

8.“应星书院”楷书匾(雷州雷城镇苏楼巷应星书院藏)

9.“履信思顺”行楷匾(雷州市纪家镇上郎村藏)

10.“渊深鱼乐”行书匾(雷州西湖苏公亭藏,书于1818 年)

11.“水到渠成”行书匾(雷州西湖苏公亭藏,书于1818 年)

12.“苏苏”楷书匾(雷州市附城镇龙头村镇海雷祠藏,书于1810 年)

13.“海国慈航”楷书匾(重刻,雷州市英利镇英利圩古街南天后宫藏,书于1810 年)

14.“文魁”行书匾(雷州市白沙镇瑚村藏,书于1814 年)

15.“何氏祖祠”行书匾(雷州市白沙镇瑚村藏,书于1814 年)

16.“三元宫”行书匾(雷州市调风墟三元宫藏,书于1810 年)

17.“太极三元”行书联(雷州市调风墟三元宫藏,书于1810 年)

五、书风成因与书法地位

陈昌齐书法方面的史料不多,《陈观楼先生事迹》有只言片语,云:“又精工书法,尤善擘窠大字,学者得其片纸珍如拱璧。”《海康县续志·陈昌齐传》描述其学书过程云:

书法少年专习率更,继参以虞永兴,而直追锺王,自成一家。其书本骨肉停匀,结构整严,不苟下一笔。尤善擘窠大字,不择纸笔,虽秃颖能作丰腴体。[13]

最早探讨陈氏书风的当代学者为马国权先生,其《明清广东书势》云:

陈昌齐是亁嘉间一位十分出色的汉学家,他精研群经诸子,著作极富,许多研究成果,都被高邮王念孙录入《读书杂志》,予以肯定推崇。昌齐的书法,和许多科举出身的人一样,由董其昌、赵孟 一路入手。从中文大学文物馆所藏的行书轴来看,他虽植基于董、赵,由于挹取了米芾的遒劲纵逸以活其势,所以天骨开张,蕴藉浑厚,取径和风格跟张照有相近之处,当然,各人的禀赋和嗜尚有别,因之体貌并不相同。昌齐对书学也有一定的研究,著有《临池琐语》一卷。[14]

马先生评论昌齐“和许多科举出身的人一样,由董其昌、赵孟 一路入手”“植基于董、赵”均切中肯綮,陈氏传世行书大部分有赵孟 的痕迹,“论古交游”行书联具有较强的董氏面貌。马先生又认为陈氏“挹取了米芾的遒劲纵逸以活其势”“取径和风格跟张照有相近之处”,这点笔者则不太认同。陈氏是态度严谨的考据学家,同时推崇程朱之学,存诚主敬,心系“道统”,基本不涉足米芾跌宕狂逸之态,之所以与米有相似之处大概是因为董其昌本身脱胎于米氏。同时陈氏的取径也并非尽似张照,张氏的书风虽然秀媚婉润,但面目多样,近于“馆阁体”但并非典型,正如刘恒先生在《中国书法史·清代卷》中所评价:“张照还不是纯粹的馆阁体书家。他的书法面目不止一种,只是其中将颜真卿与董其昌二人风格糅合在一起的楷书显得秀润婉丽,近于馆阁体。”[15]陈氏楷书早期习欧,染有馆阁体风气,中期参合虞世南、王羲之、颜真卿,成功将欧、虞连接起来;行书由董、赵上溯右军、北海,逐渐泯灭董、赵痕迹,自立面目,且风格稳定。陈氏早期虽与张氏的取径有所相近,但至中晚期已明显拉开差距,而中晚期才是书家的典型面目,因此将陈氏与张氏类比并非十分合适。马先生将这种差异归为“各人的禀赋和嗜尚有别”,以这种先天论作解释显然是没有考虑到他们取径的差异,又或是陈氏的书迹罕见,马先生仅能管中窥豹以致有所偏差,其评论仅以香港中文大学文物馆藏《谢温南剑启》行书轴为例便是明证。

马先生对陈氏“植基于董、赵”“挹取了米芾”的论断为后来评论家继承,如陈永正先生正是在此基调进行发挥,其《岭南书法史》云:

陈昌齐是乾隆年间广东帖学书法的代表人物,他像当时自科举出身的读书人那样,学习台阁体书法,由董其昌、赵孟 一路入手。先把字写得端整流美,以引起考官的注意。但陈昌齐毕竟是一位有艺术感的书家,取得科名之后,就把台阁体这块敲门砖丢弃了。他中年以后的书法,吸取李邕和米芾的体格笔势,把软媚的赵、董书体写得硬朗纵逸,形成自己的风格。虽然未臻大成,已有别于当时流行的白折书法了。[16]

陈永正先生的这个说法普遍得到后来学人的附和,可以说是对陈氏书法地位的权威性论断。只是笔者认为这个论断限于“乾隆年间”对陈氏有所小视,我们理应将其放置在整个清代广东帖学背景下考察。陈永正先生在《广东书法叙略》一文对清代岭南诸家有总结性评价,清代前期他称赞胡方、苏珥,中期推举冯敏昌、黎简、宋湘、吴荣光(《岭南书法史》中称为清中叶“岭南四大书家”),后期褒誉朱次琦、陈沣,视陈昌齐仅为“摆脱台阁体书法的笼罩,开创出个人的新路”中“各擅胜场”者的一员,屈居二等地位。以笔者的判断,胡方富有才情,但气息浇漓;苏珥行笔粗疏,未臻精微;冯敏昌笔力惊人,但韵致不足;黎简最堪称道,行草追拟唐宋,清迥典雅,可惜面目尚未卓然独立;宋湘逞才使气,功夫未达;吴荣光比昌齐略晚,笔画厚拙,未免微带碑学的影子,格乏高雅;陈沣融合李邕、欧阳询和米芾,朱次琦杂糅欧、颜,取径与昌齐大率相类,水平也在伯仲之间。清代广东帖学早期由于馆阁体的笼罩缺乏新意,晚期因碑学盛行帖学衰落,高峰正属于中期。总体看,行草书既深入晋唐又自立面目者仅有陈昌齐、陈沣、朱次琦,只是陈昌齐视“时艺为学问之绪”,并未全心投入书学,以致面目定型较晚,因此“未臻大成”,但若从帖学角度论清代广东第一等代表人物当属黎简、陈昌齐、陈沣、朱次琦四人,黎氏妙在典雅精深,其他三人则胜在格调醇厚。

六、书风分期

从目前陈氏存世作品看,能确定书写时间者多是68 岁还乡之后所写,在文献记载不详又比较缺乏有纪年书迹的情况下讨论其书风分期存在一定困难,笔者仅勉强根据《海康县续志·陈昌齐传》划分其学书过程为早期“少年专习率更”、中期“继参以虞永兴”“直追锺王”、晚期“自成一家”三个阶段,每个阶段具体划分到那一年也是一个挑战。《海康县续志·蔡宠传》记述昌齐的女婿蔡宠云:

昌齐官京师,富藏书,恣其(指蔡宠)渔猎,见闻日广,及主讲粤秀书院观察温处皆随侍问学,后又独处京邸十有七年,攻苦坟籍,学益博。

书法虞永兴,深入堂奥,尤研精孙虔礼《书谱》。在京邸事八法者多求指授。今天人得墨迹片纸皆珍宝之。[17]

按蔡宠在昌齐38 岁时入京向其“随侍问学”,受陈氏影响也喜好书法,蔡氏取法虞永兴、孙虔礼,雷州博物馆藏蔡宠“清标大福”楷书联即属虞氏书风,署款为董、王、赵风格行书,正透露出这是陈氏中年所习,只是蔡氏更偏向于“黑、光、匀”的时风。这些蛛丝马迹可印证昌齐考取功名后渐离时风,不再停留于馆阁体的判断。目前能明确判断系年的最早书迹是陈氏54 岁时所作楷书《谢赵王赉丝布等启》,具有欧阳询、虞世南风格,说明陈氏已从“少年专习率更”向“继参以虞永兴”转变,也即是29 岁考中进士至54 岁间陈氏书风从早期进入中期,只是这个时间跨度内无书迹传世,为了不作“空中楼阁式”的讨论,我们也只能将54 岁定为分界点,将此前划为早期,54—67 岁划为中期,68 岁归广东后划为晚期。

(一)早期(54 岁以前)

刘恒先生《中国书法史·清代卷》认为:

清代中期馆阁体书家的学书门径和基础渊源虽各不相同,但最终的形式特点和风格面目基本都以赵孟 为归宿,这是由于弘历对赵书的喜欢所决定的。乾嘉时期的文人士大夫学习楷书大都从唐碑入手,然而不管是宗欧、宗颜还是宗柳,最后都会被纳到赵孟 的饱满圆润和匀称流畅的笼罩之中。这种被称为“颜底赵面”或“欧底赵面”的书法面貌在当时的文人和官僚书法中是十分普遍的,大凡经过科举考试进入仕途的人,除了在书法方面下过特殊功夫并有意避开时风者外,都能写一手方正、光洁和整齐的馆阁体。即使是不以馆阁体著名的书法名家,因受时尚风气的熏陶,其书法也往往带有或多或少的馆阁气味。[18]

由于乾隆偏爱赵体,造成时人无论习颜、习欧“最后都会被纳到赵孟 的饱满圆润和匀称流畅的笼罩之中”,陈氏大概也不例外。与陈昌齐为同榜进士的方昂,其朱卷有考官的书法批语,云:“位置停匀,风神清远”,另“本房总批”云:“昔人评右军书谓龙跳天门,虎卧凤阙,作者风骨高秀,雅堪移赠。二三场披文相质,援古剀今,无体不工,有美皆备,知其浸润于古泽者深矣。”也可推知陈氏早期书法根基扎实,其面貌当接近“欧底赵面”,这从其54 岁的楷书仍然带有些许乌黑、光洁、方正的特征即可得知。科场对于书法的严格在清代一直存在,道光以后更甚,晚清徐珂《清稗类钞》有语:“新进士殿试用大卷,朝卷用白摺。阅卷者但重楷法,乃置文字于不顾,一字破碎,一点污损,皆足以失翰林。”[19]清袁昶《毗邪台山散人日记》对白折楷法有细致描述可供参考,云:

陈昌齐 行书节录晋左思《吴都赋》轴 雷州市博物馆藏

介孚言:“写白折楷法有五要:一土气,宜除俗体省笔、波磔笨滞是也;一木气,宜去字形僵缩、勾趯拙率及横扁竖竵是也;一火气,宜洗字势之剑拔弩张,及一开之间大小不符、一字之体轻重互异是也;一宜得金气,谓墨彩焕发、银钩铁画及横直两线如削是也;一宜得水气,谓润而不枯,清而仍腴,衡文者于此觇福泽是也。清秘堂中人物,总以得金水气者贵。”介孚又云:“功令小楷有十二字诀:竖直、画平、点圆、钩方、劈中、捺长。”[20]

本时期陈氏的行书当以赵、董为主,同年进士状元黄轩即擅长秀媚平正的赵、董行书,在进入翰林院后陈氏才逐渐转向“继参以虞永兴”“直追锺王”,其原因当是追求更高古的书风,脱离时弊,毕竟有识之士均能识破馆阁体的不足,正如清洪亮吉《北江诗话·卷四》云:

今楷书之匀圆丰满者,谓之馆阁体,类皆千手雷同。乾隆中叶后,四库馆开,而其风益盛。然此体唐宋已有之。段成式《酉阳杂俎·诡习》内载有“官楷手书”。沈括《笔谈》云:“三馆楷书,不可谓不精不丽,求其佳处,到死无一笔是矣。窃以谓此种楷法,在书手则可,士大夫亦从而仿之,何耶?”[21]

(二)中期(54—67 岁)

本期楷书仍以欧为主,同时掺入虞世南、王羲之、颜真卿书风;行书仍以董、赵为根基,积极融合王羲之、颜真卿诸家特点,由于尚处探索期并未定型,因而面貌多端。

54 岁书《谢赵王赉丝布等启》楷书条幅与58 岁小楷版刻《嘉庆六年〈雷祖志〉序》,前者为欧、虞模样,后者类似民间所传的王羲之、赵孟 小楷伪作,属白折小楷类型,规范精致,恐有失真之处。陈氏62—67 岁任职温处道时书“古学”楷书残联笔画丰厚,《海康县续志·陈昌齐传》记叙其“尤善擘窠大字,不择纸笔,虽秃颖能作丰腴体”大概即指此类在“欧底赵面”上融入颜真卿风格者。其68 岁行楷书《海国慈航》有右军《圣教序》的结构特征,可印证中期已开始“直追锺王”。

(三)晚期(68—78 岁)

陈昌齐的楷、草二体以模仿为主,因此直至晚期也未出现太大变化,但行书在晚期则形成了个人面目。这种同一书家因字体不同而书风相异的现象在历史上并不占主流,人们在传统认识上以笔法体系的不同而将楷、行、草归为一类,篆、隶归为一类,宋赵构《翰墨志》即载此成说,因此大多数书家楷、行、草体的风格是较为统一的,如王羲之、欧阳询、米芾,但也有例外,如颜真卿、文徵明楷体与其行草体的风格就存在鲜明差异,文氏的行草体又可分为个人风格和模仿黄庭坚风格。陈昌齐类似于颜氏和文氏,因此我们以字体作为分类来叙述其风格。

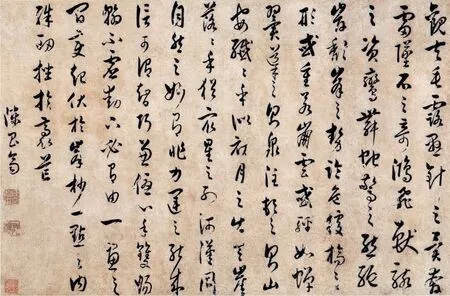

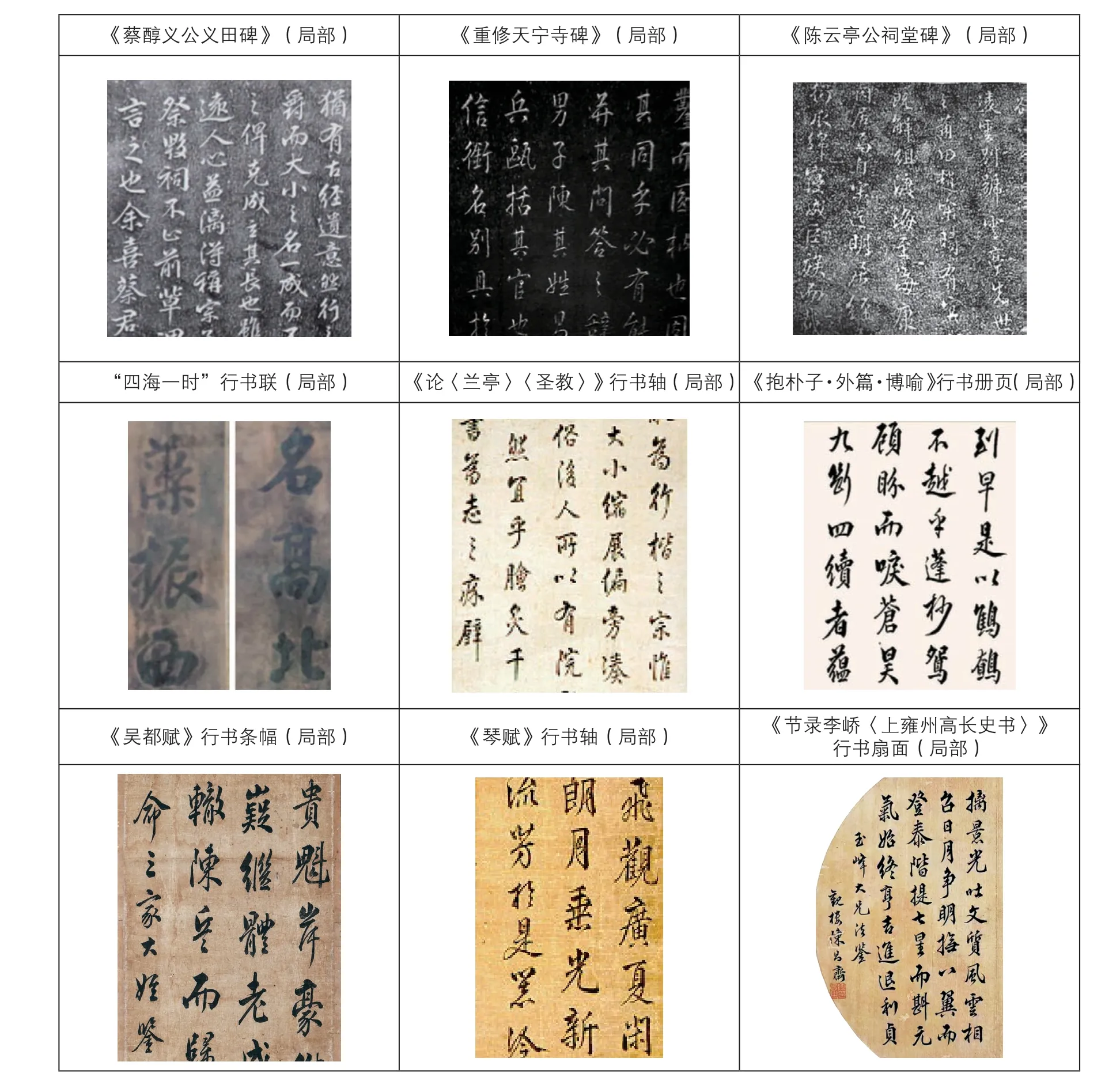

第一类行书。《琴赋》行书轴、《吴都赋》行书条幅、《论〈兰亭〉〈圣教〉》行书轴 、《陈云亭公祠堂碑》、《重修天宁寺碑》、《抱朴子·外篇·博喻》行书册、《蔡醇义公义田碑》《节录李峤〈上雍州高长史书〉》等书风高度接近(见表一),严整而富有开合,温婉又不失遒劲,说明陈氏的面目已定型。其体势主要依托赵孟 、李邕,辅以王羲之笔意,由于三家存在较深渊源,陈氏将三者结合起来很容易做到盐水相融,这是其擅于取法和变法之处。《蔡醇义公义田碑》为陈氏68 岁去官返乡之后所写的第一通碑刻,因此将此年岁视为陈氏进入“自成一家”阶段的分水岭。

表一:陈昌齐晚期行书列表

第二类草书。其节临王羲之《游目帖》、节临孙过庭《书谱》与71 岁书行草体《文帝君〈训士子语〉一则》中草书部分书风接近,带有董氏的平淡散宕和赵氏的温和婉润,只是神采未能外耀,缺乏生机,尽管他晚年意识到“草书以《十七帖》为主”,但下笔还是未能摆脱赵、董旧习。

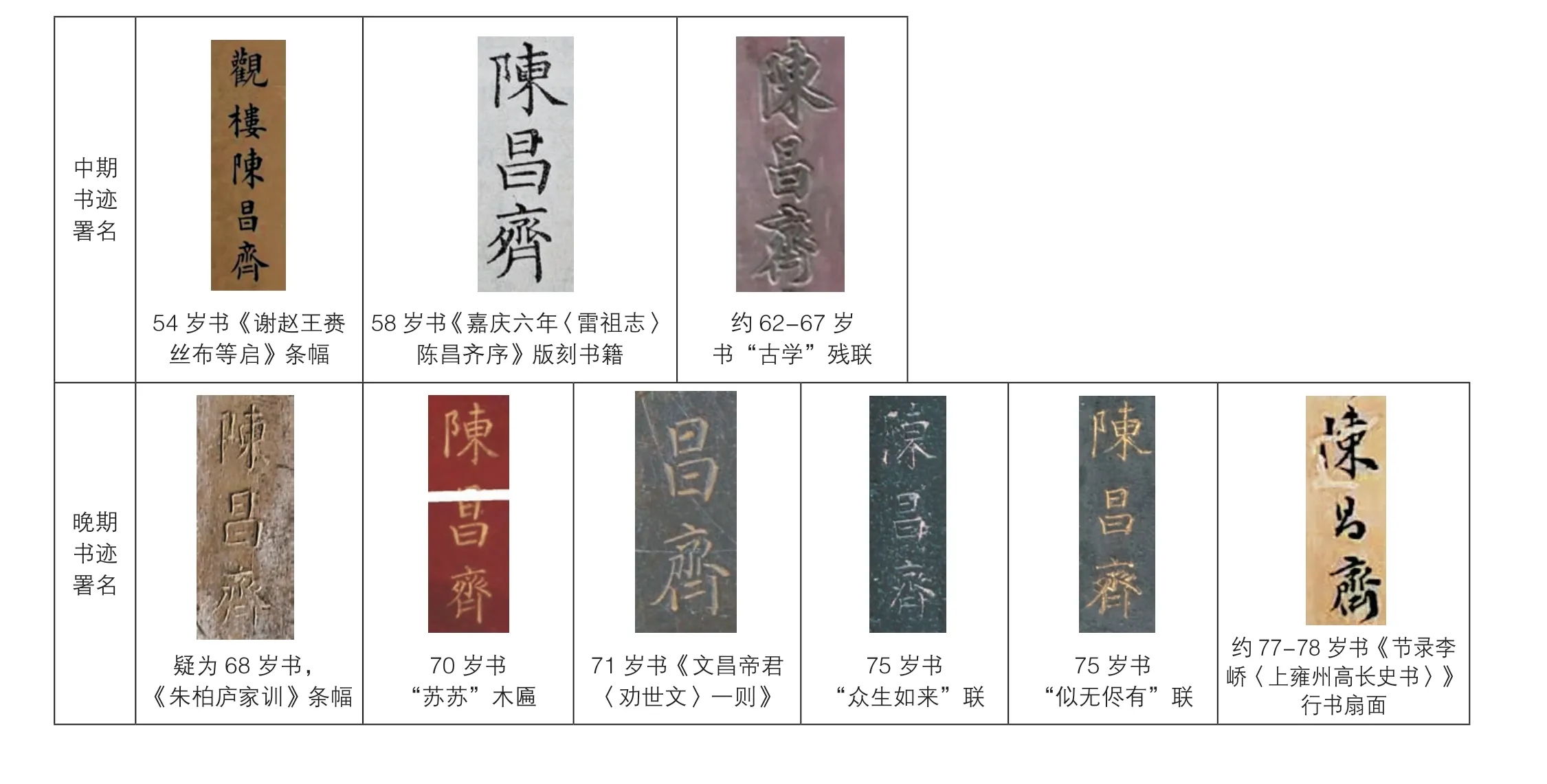

第三类楷书。其楷书风格演变我们可通过比较其署名来窥探一二(见表二),除了“古学”残联与《朱柏庐家训》落款糅合鲁公笔意外,其余均在欧、虞之间,愈晚颜书的影响愈弱,虞氏的影响则加大,用笔愈发含蓄温和,这在 “苏苏”木匾、“似无侭有”联、“众生如来”联体现得最为显著。当然无论如何嬗变陈氏一生均未脱离欧体,大致在晚年撰写的《临池琐言》中他仍然称赞欧体足以师法,晚年教授的学生李梓瑶的书迹也绝肖欧楷。

表二:陈昌齐中、晚期楷书署名列表

七、书论思想

笔者统计陈氏的著述有26 部,可分为经学、音韵学、文学、方志学、地理学、天算学、艺术学、堪舆学八类,但大部分著作已散佚或毁于火灾,存世的九种著作均已收在《陈子遗书》(又称《赐书堂全集》),其中《临池琐言》是陈氏仅见的书学著述。其内容散乱不具体系,梁成久曾评《赐书堂全集》云:

又按先生此集先文诗后考证,各书自是通例。惟此集为其子简所刻成,或以急就不暇详审,故各种陆续增辏,颇乏次第,当依四部例重编之。[22]

因此,笔者怀疑由陈简刊刻、曾钊等人编校《赐书堂全集》时,才顺便将陈昌齐平时所撰零散的习书感悟加以整理汇集,所谓“各种陆续增辏”,方有了此篇。此篇讨论的“肥劲难工”“《集王字圣教序》有院体之讥”等理念,与陈昌齐晚年的书法实践基本相符,大概都是其晚年所写。

《临池琐语》主要记录陈氏的书法体会和摘录他人书论来作印证,有不少真知灼见和很强的实践指导性,例如他摘录多条欧阳询《授善奴诀》《八法》后说“学欧书者请事斯语”,乃是自身学欧经验的夫子自道。他又将欧阳询和虞世南进行比较,认为二人存在众多共性,认为“知虞乃能学欧,知欧乃能学虞”,并对《宣和书谱》“跻虞于欧”的观点进行辩驳,这与他晚年力图融合欧、虞的书法实践相一致。

在具体技法论述上陈氏极重视“势”,提倡“势远力沉”“八面势全”,下笔要做到意在笔先以取字势。同时其重视古人笔法,认为“学者既得古人笔法,则任意临摹,自无一不肖”,而古人楷书与草书用笔之理相一致,“求之断连使转,真草用笔之理同”,“果精于楷法,其于草不求工而自工”。

陈氏在作书姿势上主张无论大小字均须悬腕,且“必用中锋”,对执笔有严格要求。其云:

指头要紧,当以大指、食指着力捻管,中指辅之,余二指则拒定中指,使五指密不通缝,然后一身气力皆从掌心透入指端,贯于笔锋之末,作字自然沉劲活脱。[23]

此姿势为唐韩方明《授笔要说》所载“五指双苞法”,是清代主流的执笔法,只是陈氏更强调手指的紧密,其优点是执笔稳固,便于中锋行笔和着力,不过“活脱”方面则不若“单苞法”,况且“一身气力皆从掌心透入指端”易陷于僵硬,与米芾“把笔轻,自然手心虚,振迅天真,出于意外”的理念相悖,大抵这也正是陈氏书法缺乏天趣的原因之一。

具体行笔方面陈氏提倡“三过笔法”,“每作一笔皆立定笔尖,然后因势行之”,强调行笔速度与气势,“立笔要斩截,不可笨滞;行笔要迅发,不可迟疑”,“变蹲言截,变送方拽”。唐李华《二字诀》说“至神之方”是“截”“拽”二字,亦即北宋《王氏谈录》载吴遵义所说“蹲”“送”二字,此技法重视头尾两端,只是若强调“每作一笔”均如此则难免单调,因此陈氏也同时称赞蒋衡“笔笔提,笔笔转”“意转丝牵”的说法以救其偏。

陈氏于结构方面不主张死守法度,并认为:“俗传欧书《三十六法》、李淳《八十四法》《书法三昧·大结构》等法,其实皆所谓一方死法耳。”他主张“学书者从法入,更须从法出,能从法出,然后可破古人重重铁围”。同时他反对平俗的章法,其70 岁书《论〈兰亭〉〈圣教〉》云:“《兰亭》《圣教》为行楷之宗,惟《圣教》为怀仁集书,不无大小缩展,偏旁凑合之处,其章法未免平俗,后人所以有院体之讥,不若《兰亭》之天然,宜乎脍炙千古。”清代馆阁体与北宋院体弊端基本雷同,陈氏能跳出时风或许正出于此认知。

陈氏也有些惊人之论,如对瘦肥之争他既不苟同杜甫“书贵瘦硬方通神”之说,也不赞同苏轼“短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎”的持中看法,而认同较少人注意的出自唐李肇《国史补》的“瘦硬易作,肥劲难工”之说,可谓独树一帜。更具发明的是他将“永字八法”简化成“一横一直”之法,认为所有笔画均由横、直变化而来:“横,欲横须硬过,不可两头低垂;直,欲直要努下,不可头尾弯斜。捺,即横之变而出以跌宕;撇,即横之变而出以飘扬;点,即直之起笔,而蹲注其势;挑,即直之收笔,而顿发其锋。”并且强调此法是根源,“学书亦先学此”。若无长期书法实践是难以总结出如此概括的经验来的,诚如其言,这是他“为之既久”后所得。

陈昌齐 节临晋王羲之《游目帖》草书条幅 雷州市博物馆藏