肛门外括约肌裸化术与Hanley术治疗高位马蹄形肛瘘的临床疗效对比观察*

张俊,陈博,郑凯中,郑霞,柳奕诚,毛畅,郑德,徐进,汪庆明,

1 上海中医药大学附属曙光医院肛肠科 上海 201203

2 上海中医药大学附属曙光医院宝山分院肛肠科 上海 201900

肛瘘患者以男性患者多见,好发年龄段为20~60岁[1-3],临床中可将肛瘘分为单纯性肛瘘与复杂性肛瘘,马蹄形肛瘘属于复杂性肛瘘中的一种。马蹄形肛瘘的病灶常累及肛管后括约肌间深间隙(deep posterior intersphincteric space,DPIS)和肛管后深间隙(deep postanal space,DPAS),术后容易复发,是肛肠外科临床工作的难题之一[4-5]。此外,关于此类患者的手术治疗,患者存在术后肛门失禁的风险,在提高治愈率的同时最大程度保护患者的肛门功能、改善患者的生活质量具有重要的现实意义[6]。Hanley术是一种治疗马蹄形肛瘘的成熟且有效的术式,同时也是部分保护括约肌术式。笔者团队基于前期的临床实践[7],创立肛门外括约肌裸化术用于高位马蹄形肛瘘的治疗,取得较好的效果。本研究旨在对比分析肛门外括约肌裸化术与Hanley 术治疗高位马蹄形肛瘘的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

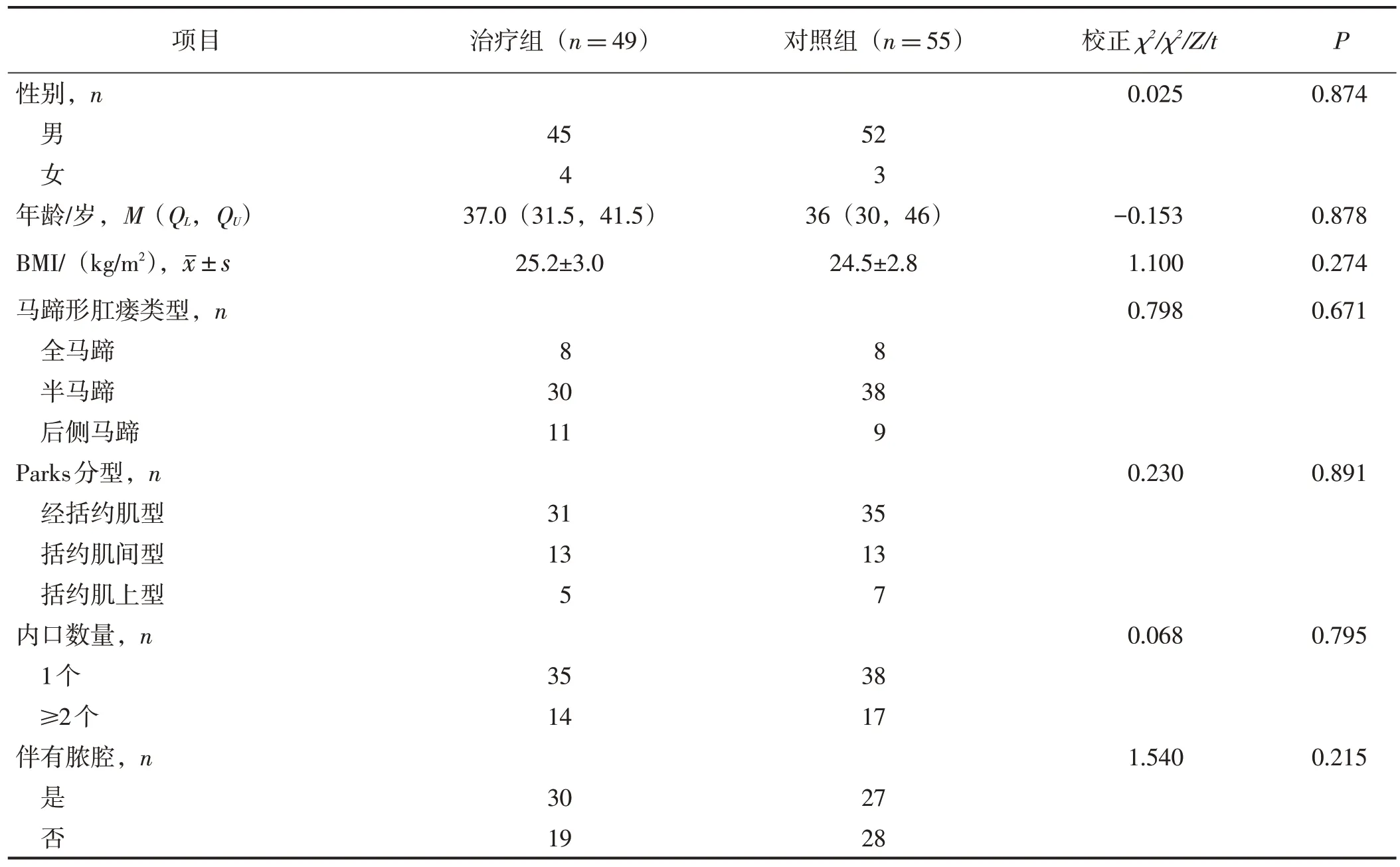

纳入2019 年3 月至2021 年3 月于上海中医药大学附属曙光医院肛肠科住院治疗的104例高位马蹄形肛瘘患者为研究对象,按照手术方式的不同,将患者分为治疗组(n=49,采用肛门外括约肌裸化术)和对照组(n=55,采用Hanley 术),患者一般资料见表1。患者对治疗内容知情同意,本研究已通过上海中医药大学附属曙光医院伦理委员会审查(审查批号:2018-636-67-01,2020-823-30-01)。

表1 两组一般资料比较

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)年龄18~65 岁;(2)符合高位马蹄形肛瘘的相关诊断,瘘管主管位于肛门外括约肌深部以上,瘘管延伸分支呈环形或半环形围绕肛管,有一个或多个内口;(3)临床资料、随访资料完整。排除标准:(1)既往有肛门部手术史并明显影响肛门功能(肛周脓肿切开引流史及肛瘘挂线引流史除外);(2)直肠肛门恶性肿瘤破溃所致的肛瘘,特异性感染所致的肛瘘,外伤所致的肛瘘;(3)存在直肠阴道瘘。

1.3 手术相关治疗

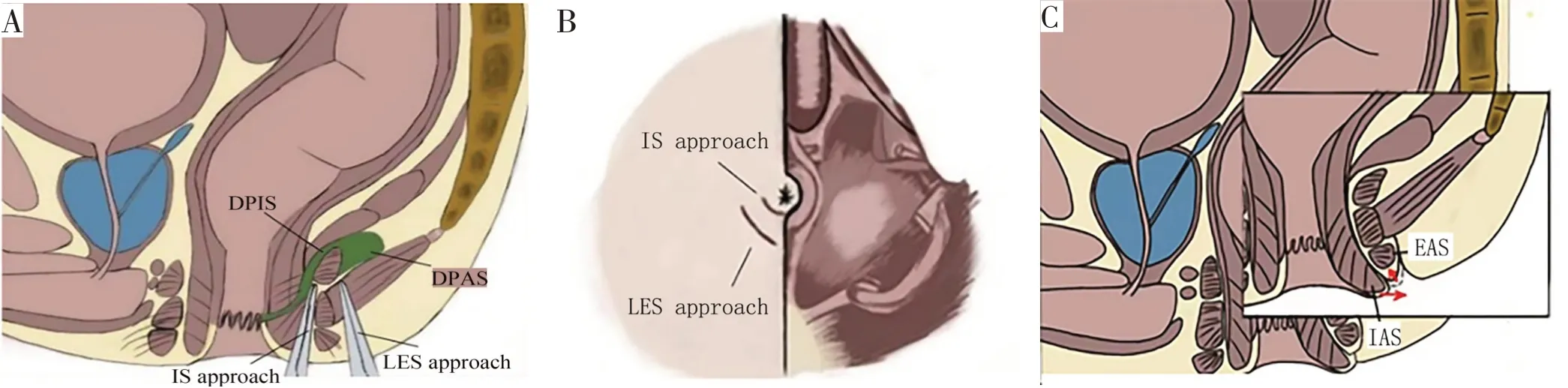

1.3.1 治疗组 术式为肛门外括约肌裸化术(如图1)。

图1 肛门外括约肌裸化术手术操作示意图(绘图:毛畅)

(1)括约肌间入路的操作(图1A、图1B):以内口位于截石位6点位为例,于肛管正后方沿括约肌间沟作一弧形切口。采用电刀沿括约肌间隙仔细向头端分离,直到内口对应位置上方0.5 cm 处。内口位于其他点位则以内口为中心,沿括约肌间沟向两侧作弧形切口,余同前述。

(2)肛门外括约肌外侧入路的操作(图1A、图1B):以内口位于截石位6点位为例,在肛管后方的一侧,沿肛门外括约肌外缘作一弧形切口以裸化游离肛门外括约肌。在自持式牵开器(LoneStar)的牵引下,采用电刀沿肛门外括约肌外缘向头端游离。内口位于其他点位则以内口为中心,在相对应的肛门外括约肌外缘作弧形切口并裸化游离肛门外括约肌,余同前述。

(3)DPIS 的暴露(图1A):沿括约肌间入路,采用电刀向两侧沿括约肌间平面继续将肛门内括约肌与肛门外括约肌分离,直到可在括约肌间入路探查到脓腔或瘘管。继续向头端游离,以便DPIS 和肛门外括约肌的内侧面充分暴露。游离、制作肛门内括约肌黏膜肌瓣(内口位于此肌瓣)。

(4)DPAS 的暴露(图1A):沿肛门外括约肌外侧入路平面充分显露DPAS,直到括约肌间入路平面和肛门外括约肌外侧入路平面可在肛门外括约肌的顶部(或高位马蹄形肛瘘脓腔的顶部)汇合。此时,部分肛门外括约肌也完成了裸化游离操作,肛门外括约肌与肛门外括约肌外侧组织分离,不与肛门内括约肌贴合。

(5)肛门内括约肌黏膜肌瓣与肛门外括约肌移位(图1C):采用3%过氧化氢和0.5%聚维酮碘反复清洗DPIS、DPAS 和脓腔之后,将步骤(4)中游离的肛门外括约肌向头端推移,并确认步骤(3)中所述的内口所在位置可以无张力地到达肛门外括约肌的下缘。以2-0薇乔合成可吸收性外科缝线进行间断缝合以关闭括约肌间隙。保持肛门外括约肌外侧入路平面开放,并用0.5%聚维酮碘纱条填塞,以便术后引流。

(6)明确创面无活动性出血,术毕用棉块及纱布覆盖创面,并以宽胶布固定,手术标本送检病理。术后当天常规静脉滴注头孢美唑2.0 g、每日二次以预防感染(过敏者静脉滴注依替米星1.0 g、每日一次),并根据病情及住院时间调整抗感染治疗时间。使用碘伏棉条清洁创面,引流口放置碘伏棉条以进一步引流,每日1~2次,直至创面愈合。

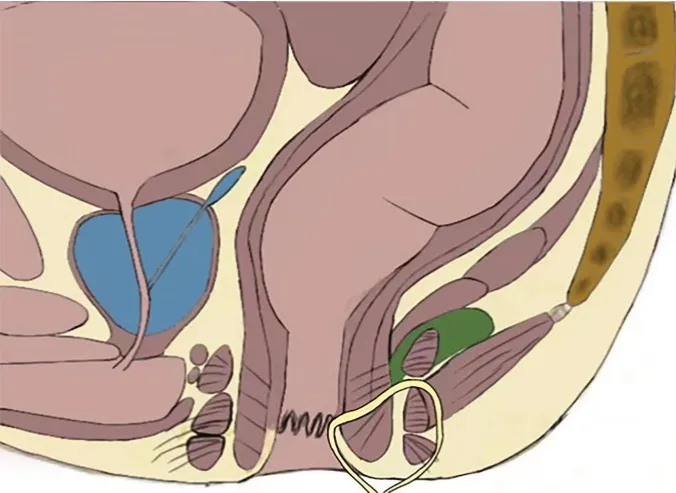

1.3.2 对照组 术式为Hanley术(以后侧马蹄为例)。术中自内口对应后正中线纵行切开作一放射状切口,同时切开肛门外括约肌皮下部和肛门内括约肌下段,以暴露并充分引流耻骨直肠肌及其深部的间隙,随后自肛门外括约肌外侧缘向尾骨尖作后正中切口进入DPAS,充分搔刮、清理瘘管,后正中切口与内口松弛挂线引流(如图2)。术毕用纱布填塞创面,棉块、纱布加压包扎并用胶布固定。术中及术毕应观察创面有无活动性出血,若有出血应及时、充分止血。术后每两周紧线一次,直至创面愈合。余术后管理同治疗组。

图2 Hanley术挂线引流示意图(绘图:毛畅)

1.4 观察指标

(1)愈合率。以术后肛瘘症状、体征消失,外口及创面完全愈合,且其间无创面感染、继发脓肿作为肛瘘愈合的评价标准,记录愈合率。

(2)复发率。若出现以下情况之一,视为复发:①愈合的创面再次出现红肿、疼痛、破溃、流脓等症状;②愈合的原瘘管所在部位触诊有压痛或肿块;③肛瘘术后3个月创面仍未愈合并再次入院进行手术治疗[8]。记录复发率。

(3)术中情况。记录手术时间、术中出血量。手术时间为自术前消毒开始至创面包扎完毕所需时间;术中出血量根据术中使用的纱布数量计算,以一块无菌纱布(5.0 cm×5.0 cm,8层)浸透计为20 mL出血量估算。

(4)创面愈合时间。自术后第1天开始计算,至术后随访时门诊医师评估达到创面完全上皮化所需要的时间。

(5)术后并发症。记录术后疼痛、创面出血、创面感染情况。采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对患者术后第7、第14 天的疼痛情况进行评价[9]。术后出血指术后创面出血,经纱布加压包扎仍未能止血。创面感染定义为创面红肿、流脓或伴有全身发热症状。

(6)手术前后的肛门功能。记录术前及术后3个月的肛门功能,采用Wexner肛门失禁评分进行评价[10]。

1.5 术后随访

患者出院后1个月内每周1次门诊随访,后改为每两周1次门诊随访。通过门诊询问及问卷调查方式进行随访。

1.6 统计学方法

采用SPSS 26.0进行数据分析。符合正态分布的计量资料采用()表示,采用t检验比较;符合偏态分布的计量资料采用M(QL,QU)表示,采用非参数检验比较。计数资料采用(n)表示,采用χ2检验或校正χ2检验比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术治疗相关指标

两组愈合率及复发率比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组手术时间短于对照组,术中出血量少于对照组,创面愈合时间较对照组提前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组手术治疗相关指标比较

2.2 术后并发症

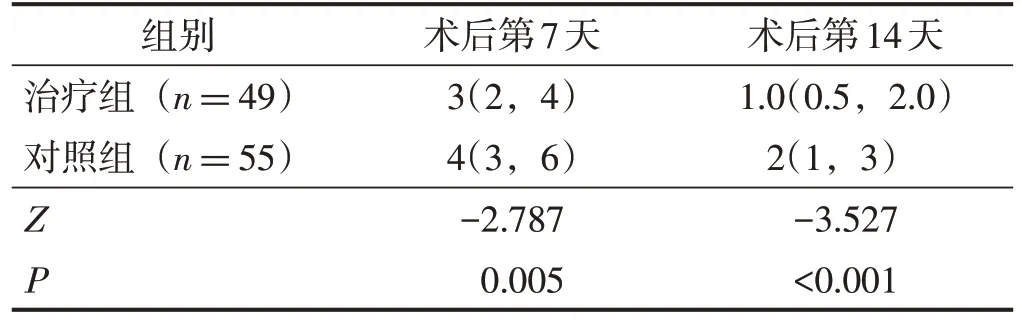

治疗组术后第7、第14 天的VAS 疼痛评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。两组均未出现创面出血、创面感染。

表3 两组术后VAS疼痛评分比较 分,M(QL,QU)

2.3 手术前后的肛门功能

两组术前及术后3 个月的Wexner 肛门失禁评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组手术前后的Wexner肛门失禁评分比较 分,M(QL,QU)

3 讨论

肛瘘的形成通常与慢性感染及脓肿引流管道的上皮化有关,其临床症状常表现为肛周疼痛和反复流脓[11-13]。此外,马蹄形肛瘘的形成与容易导致感染灶扩散的解剖因素有关,手术是有效清除感染灶和纤维化瘘管的治疗方式。对于马蹄形肛瘘而言,明确诊断并选择合适的手术方式很重要[14]。

本研究的对照组采用的Hanley 术(以后侧马蹄为例)参照经典Hanley 术的核心理念进行操作,这是治疗马蹄形肛瘘的较早的一种术式,其临床疗效确切,优点在于引流效果方面,即在原发内口与尾骨之间的后正中线进行肛门内、外括约肌的部分切开,直接进入DPAS,有效保证了深部瘘管及脓肿的引流通畅,挂线也使得术后引流更加彻底,有助于减少术后复发,而且肛门解剖形态无明显改变。本研究的治疗组采用的肛门外括约肌裸化术是上海中医药大学附属曙光医院肛肠科针对高位马蹄形肛瘘特有的病变范围及其与周围解剖的关系,基于多年的临床实践所创立的术式。该术式强调术前通过MRI 检查对病灶进行整体评估,确定瘘管走行,明确其内口定位及其所累及的间隙;术中强调以弧形入路沿括约肌间、括约肌旁或括约肌外进入病灶累及的间隙,充分游离肛门外括约肌,最大程度保护肛门内、外括约肌解剖结构与生理功能的完整性,有助于改善患者的预后和术后生活质量。

相较于传统术式,肛门外括约肌裸化术更加契合保护肛门括约肌的理念,术中并未直接切开、破坏肛门内、外括约肌,而是沿肌肉间隙及穿过肛门外括约肌外的相对疏松的组织直达瘘管所处的深部间隙,清理深部间隙的感染灶及坏死组织,将肛门外括约肌裸化也有利于深部瘘管的清理,减少术后未愈或复发的可能。本研究结果提示,肛门外括约肌裸化术及Hanley术均是治疗高位马蹄形肛瘘的有效术式,且两组愈合率相近;此外,两组均存在一定的复发比例,考虑引流不畅是其主要原因。治疗组于术中游离、制作肛门内括约肌黏膜肌瓣,而对照组切开肛门外括约肌皮下部和肛门内括约肌下段,后者虽然可以有效暴露DPAS,但手术创面更大、损伤更多,考虑这是治疗组在术中出血量、术后疼痛及创面愈合时间方面优于对照组的原因。不同术式所需的手术时间与术中操作方式及其复杂性有关,这是两组手术时间的差异存在统计学意义的原因。对于肛门功能而言,对照组针对肛门外括约肌皮下部和肛门内括约肌下段的操作对肛门功能影响较小,而治疗组术式虽然未直接损伤肛门括约肌,但是黏膜肌瓣的推移仍然存在对肛门功能的影响,本研究结果显示两组手术前后的组间肛门功能相近。

笔者团队认为,临床中应用肛门外括约肌裸化术治疗高位马蹄形肛瘘时需要注意以下几点:(1)术前通过MRI 检查明确瘘管走行,明确病灶特点后再进一步裸化分离肛门外括约肌,防止术中分离肛门内、外括约肌的过程中操作不当而造成肌肉损伤,同时应尽可能地精准操作、缩小切口,避免不必要的切开损伤。(2)肛门内括约肌黏膜肌瓣下拉使原发内口与瘘管错位,并采用肛门内、外括约肌间断缝合对内口持续施加外力作用以达到闭合内口的目的,间断缝合固定肛门内、外括约肌时不应过度缝合以免导致组织缺血坏死,也应避免因缝合牵拉肌肉组织过多而导致张力过大,引发肛门外形改变,进而影响肛门功能,因此对于缝合进针的角度及深度有一定要求,而且应实现无张力的黏膜肌瓣推移。(3)通过肛门外括约肌外侧入路直达DPIS 和DPAS,保持肛门外括约肌外侧入路开放可使间隙内脓液有效引流,但是由于间隙较深及术后麻醉消退后肌肉及周围组织的自主收缩可能导致间隙变小,因此术后消毒、换药要深入间隙,充分清理,减少因引流不畅导致的术后复发。

综上所述,肛门外括约肌裸化术是治疗高位马蹄形肛瘘的有效术式,在减少术中出血量、减轻术后疼痛及缩短创面愈合时间方面相比Hanley术有优势。

利益冲突声明全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。