余杭区水稻二化螟发生与轻简化防控研究初报

程静雯,金雅慧,杨冬伍,郑云峰,李阿根,陈瑞,徐洋洋,朱泯亦,游思洋

(1.杭州市余杭区农业生态与植物保护服务站,浙江 杭州 310023;2.杭州市余杭区农产品质量安全检验检测站,浙江 杭州 311115;3.杭州余杭惠民水稻植物保护专业合作社,浙江 杭州 311116;4.杭州市农技推广中心,浙江 杭州 310019;5.杭州余杭惠农植物保护专业合作社,浙江 杭州 311115;6.杭州余杭益民农业生产服务专业合作社,浙江 杭州 311121;7.杭州及时雨植保防治服务专业合作社,浙江 杭州 311113)

余杭区是浙江省主要水稻产区,近年来水稻种植面积稳定在8 000 hm2左右。稻纵卷叶螟(CnaphalocrocismedinalisGuenee)、褐飞虱(NilaparvatalugensStal)、白背飞虱(SogatellafurciferaHorvth)、水稻纹枯病(RhizoctoniasolaniKühn)、稻曲病(Ustilaginoideavirens(Cke.)Tak.)为该地区水稻主要病虫害[1]。近年来,随着农村人口的大量转移、老龄化加剧、劳动力成本的上升等因素叠加影响[2],统防统治组织普遍会将稻纵卷叶螟迁入高峰-纹枯病、褐飞虱-稻曲病结合实施防治,防治时机常难以精准匹配在病虫害发生为害高峰期,易错失钻蛀性害虫—二化螟(ChilosuppressalisWalker)防治最佳时机。2021年,二化螟导致径山镇前溪村10 hm2以上水稻连片倒伏,良渚街道石桥村等地区也出现因二化螟钻蛀形成的连片倒伏,二化螟在余杭区径山镇、良渚街道、余杭街道、仓前街道等地为害加重,已经成为余杭区水稻主要害虫。为摸索新形势下二化螟发生规律与防治方法,在对二化螟成虫进行监测的基础上,系统调查田间二化螟造成的枯鞘发生情况,在第一代和第二代二化螟初发时采用轻简化防控模式进行统防统治,以筛选出适合余杭区水稻病虫害防治的模式。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试作物品种与基本情况

试验地在余杭区径山镇麻车头村上方畈,土壤为砂壤土,土壤pH值4.95,有机质含量20.9 g·kg-1,全氮含量1.21 g·kg-1,有效磷含量15.6 mg·kg-1,速效钾含量54 mg·kg-1;前茬为小麦,水稻品种为浙粳优1578[3],5月7日浸种,6月4日机插,机插密度为0.18 m×0.24 m;6月13日施用尿素225 kg·hm-2,7月2日施用复合肥(N、P2O5、K2O分别为22%、12%、16%)375 kg·hm-2。

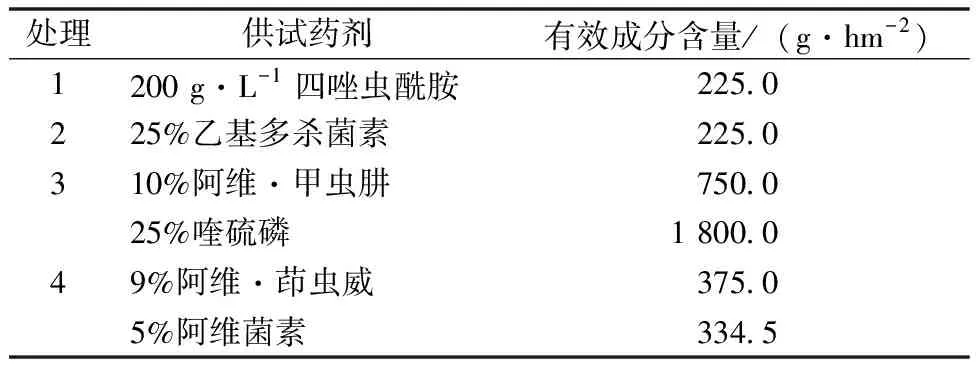

1.1.2 供试药剂

200 g·L-1四唑虫酰胺悬浮剂(拜耳股份公司);25%乙基多杀菌素水分散粒剂(科迪华农业科技有限责任公司);10%阿维·甲虫肼悬浮剂(兰溪市京杭生物科技有限公司);25%喹硫磷乳油(广西威牛农化有限公司);9%阿维·茚虫威悬浮剂(上海升联化工有限公司);5%阿维菌素乳油(上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司)。

1.1.3 供试器械

二化螟性诱剂挥散芯及新型飞蛾诱捕器(宁波纽康生物技术有限公司);智能型虫情测报灯TPCB-Ⅲ-C 5.0(浙江托普云农科技股份有限公司);施药器械为大疆T30植保无人机(深圳大疆创新科技有限公司),喷头型号为SX11001VS,4喷头总流量为3.7 L·min-1。

1.2 试验设计

试验设置T1~T4共4个处理,药剂如表1所示。每个处理重复3次,每小区面积为0.67 hm2,以田埂为分隔,不设空白对照。分别在拔节期和破口前10 d施药2次,第1次施药时间为7月18日,第2次施药时间为8月18日,施药量与第1次相同。设定T30型植保无人机飞行高度为2 m,平均飞行速度为4.5 m·s-1。

表1 各处理施药量

1.3 调查方法

1.3.1 虫情监测

从3月15日开始,每天对智能型虫情测报灯和二化螟性诱捕器诱捕的成虫进行计数[4]。从第1次施药7月10日开始,固定100丛,对二化螟丛枯鞘率进行5 d一次的系统调查[5]。

1.3.2 调查取样与数据处理

10月10日,于水稻乳熟期,进行药剂处理试验结果调查,每个处理调查3个小区,每小区随机取样3个点,每点采用双平行跳跃法调查10丛,计数总株数、枯心株数;并剥出枯心株内的二化螟,对虫龄、绒茧蜂寄生情况进行统计[6]。

采用WPS OFFICE表格软件11.1进行数据处理。

2 结果与分析

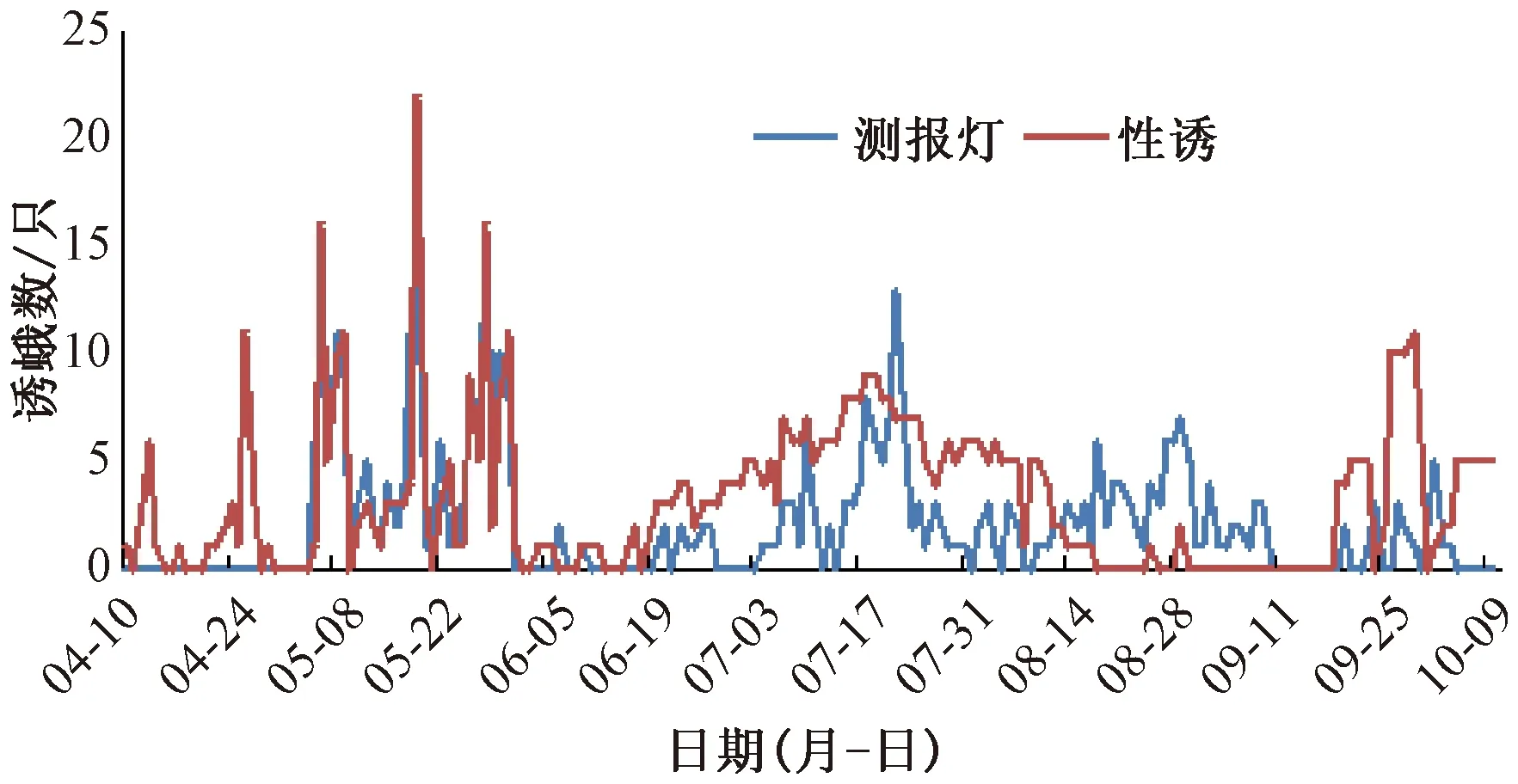

2.1 测报灯和性诱监测

如图1所示,2022年4月10日二化螟出现成虫开始至10月10日,智能型虫情测报灯诱蛾共379只,二化螟性诱剂挥散芯及新型飞蛾诱捕器诱蛾共596只。越冬代成虫持续至6月上旬;第一代成虫从6月下旬开始出现,持续到8月中旬,第二代成虫从9月中旬开始,持续至10月底至11月初。

图1 4—10月测报灯和性诱二化螟诱蛾量

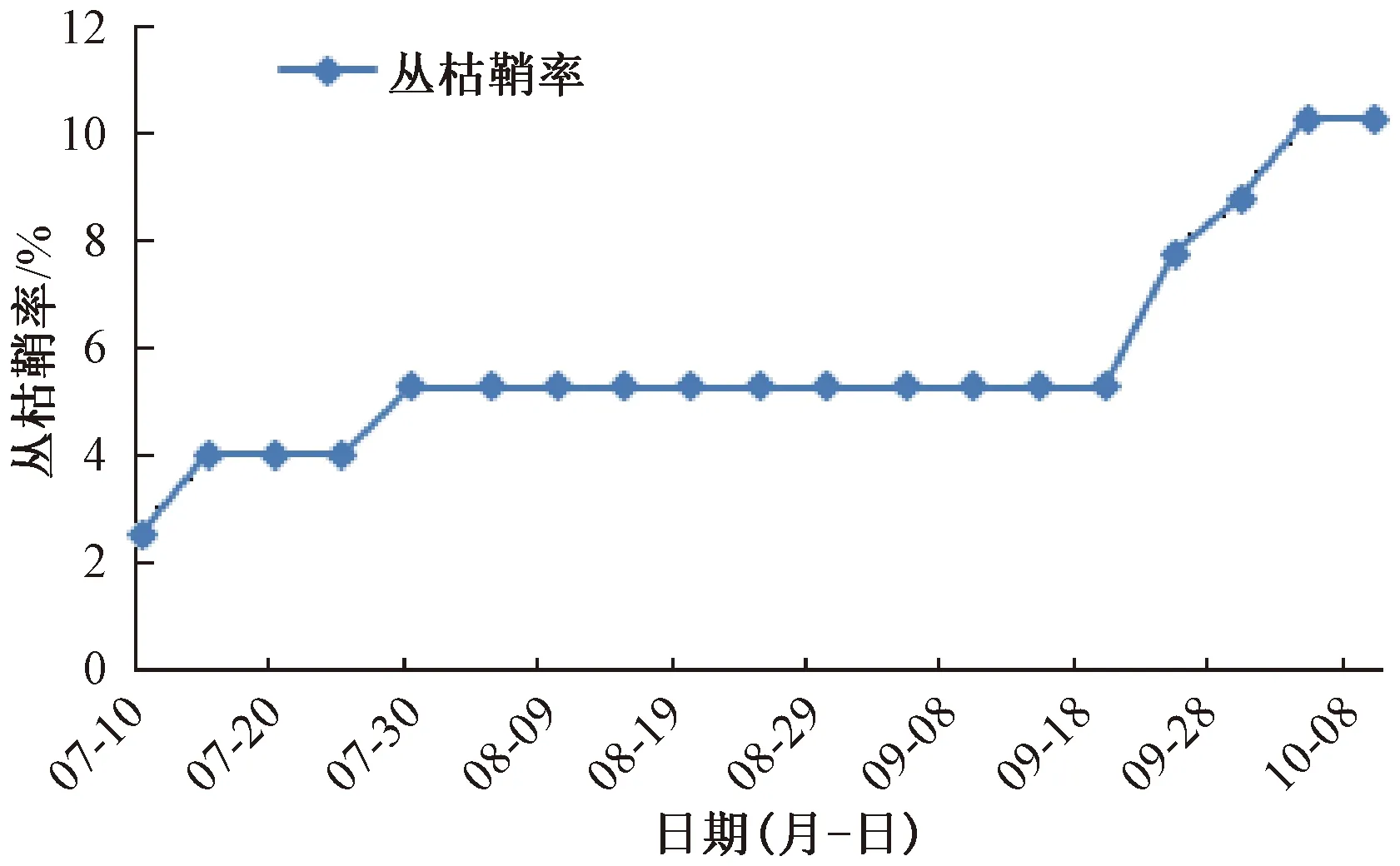

2.2 防效调查

如图2所示,7月10日分蘖期调查,监测点丛枯鞘率为2.5%,7月底至9月中旬保持在5.25%,9月下旬丛枯鞘率开始继续上升,10月5日达到10.25%。10月10日调查,田间剥查未发现化蛹二化螟,幼虫已经开始进入滞育期。

图2 7—10月二化螟丛枯鞘率趋势图

2.3 试验结果

由表2可知,4个处理的枯心率,处理3枯心率最低,为0.37%,处理2枯心率最高,为1.52%。处理3绒茧蜂寄生率最低,为4.62%,处理2绒茧蜂寄生率最高,为35.53%。

表2 各处理水稻枯心率和二化螟绒茧蜂寄生率 单位:%

3 讨论

2021年以前的十多年间,二化螟并非是余杭区水稻作物上的主要害虫,仅在局部单双季稻种植区偶有发生,发生面积较小,为害程度低。但近三年来,二化螟的发生逐步加重,2021年10月中旬左右,径山镇开始出现因二化螟为害引起的倒伏田块。2022年9月中旬,位于径山镇以南的余杭街道也已出现倒伏。余杭区近年来早稻种植面积逐步扩大[7],2020年以前,早稻种植面积基本在33 hm2以下,2020年全区共有12处种植共计80 hm2早稻,2021年共有24处种植共计127 hm2早稻,2022年共有28处种植共计241 hm2早稻,3年间种植面积增加了630.30%,种植点位数增加了133.33%。早稻种植分散程度加剧,使余杭区出现大面积单双季稻混栽的栽培格局,这为二化螟的发生和扩散构建了时空桥梁[8],而种植面积占余杭区水稻面积90%以上的以甬优、春优系列为代表的茎秆粗壮的超级稻[9-10],匹配高茬机收的种植模式[11-12],又为二化螟的繁殖和越冬提供了良好的食源基础,导致二化螟逐年加重发生。

试验监测结果表明,二化螟性诱剂新型飞蛾诱捕器和智能型虫情测报灯,都监测出较为明显的二化螟的蛾峰,且大体趋势较为一致,但从实践经验来看,仅依靠灯诱或性诱监测蛾峰数据,难以准确预测出下一阶段幼虫量和蛾峰,须结合田间剥查虫量数据,才能更准确地确定防治适期。与褐飞虱、稻纵卷叶螟等迁飞性害虫不同,二化螟的发生与田间虫源量具有明显的相关性,纯单季稻区虫量总体相对较低,虫量大的田块多数集中于单双季稻混栽区。每代虫量变化趋势在不同类型的稻区也存在一定差异,其中纯单季稻区以越冬代成虫蛾量最大,一代偏低,二代略有上升,单双季稻混栽区各代成虫蛾量差异不大,略呈越来越高的趋势[13-14]。3级以上风向也会影响田块间二化螟的迁移[15],2022年夏天多西南风,田间调查显示,早稻田东北方向田块二化螟普遍发生重于其他方向田块,倒伏的早稻也主要在东北方向。同时,2022年夏季持续高温,田间灌溉水缺乏,导致二化螟发育速率延缓,7月份水稻快速拔节又掩盖了枯心苗,这都不利于二化螟的监测与防治[16-17]。研究显示,2021年余杭区采集的二化螟对多种化学药剂产生了较高抗性,氯虫苯甲酰胺的抗药性甚至已达461.7倍[18],因此,在防治药剂的选择上,单一使用部分药剂对二化螟防治效果并不理想。在轻简化防控技术模式下,在使用乙基多杀菌素、茚虫威、四唑虫酰胺等持效期长的药剂的同时复配杀虫单(双)、喹硫磷等速效性强的药剂[19-21],结合孵卵高峰期施药,可取得较好防治效果。从各地区统防统治实践操作效果来看,2021年受二化螟危害较大的径山、良渚等地区,采取首次防治时间前移的策略,二化螟的防治效果优于余杭街道等地。

虽然单纯使用化学药剂在水稻生长中后期喷施2次或以上的模式,在纯单季稻区对稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病和稻曲病等病虫害的防治效果较为理想,但在二化螟重发年份或单双季稻混栽区,由于二化螟羽化期长,峰次多,且在6月下旬就存在二化螟从早稻田向周围单季稻田扩散的现象,所以须从一代二化螟开始就要及时采取综合防治措施进行防治。

首先,二化螟多以幼虫在稻桩、稻草、茭白中越冬,近年来高茬收割留下的稻桩有利于二化螟越冬。因此,在二化螟蛹期,灌深水沤田可有效降低成虫基数,减轻一代二化螟为害[22]。其次,针对已羽化的越冬代二化螟成虫,可搭配使用布设长效二化螟诱芯、田边种植香根草、释放稻螟赤眼蜂、螟黄赤眼蜂、使用以短稳杆菌、绿僵菌、苏云金杆菌为代表的微生物农药等绿色防控措施进行控制[23-25];并合理安排有机磷、新烟碱类杀虫剂的使用频次及施药时间,以保护二化螟盘绒茧蜂、螟甲腹茧蜂和中华钝唇姬蜂等二化螟天敌及其寄主植物多样性[26-29]。

二化螟偏爱粗壮幼嫩茎秆,故在超级稻种植占比逐年升高的栽培现状下,根据水稻生长需求合理控制氮肥施用,也是防控二化螟的有效措施[28-30]。

在单季稻和晚稻灌浆成熟期,二化螟会随着气温的降低不断下移在水稻茎秆中的位置,在产量已达到预期水平的情况下,还可采用适度前移收割时间、降低稻秆收割高度、粉碎离田秸秆离田以及掩埋还田等措施,有效降低二化螟越冬基数[31]。化学防控作为应急防控、统防统治的主要手段,要突出时效性,结合灯诱、性诱、田间剥查结果,在二化螟孵卵高峰期,参考抗性监测结果,植保无人机和担架式喷雾器适时适度结合使用,降低二化螟田间为害基数[32]。