企业跨界行为、供应商参与对新产品开发绩效的影响

——知识距离的调节作用

时 代

(南京师范大学商学院,江苏 南京 2 100230)

1 引 言

新产品开发的成败与否,很大程度上决定了企业的生命力与竞争力。[1]在VUCA 环境中,尤其是数字技术与数字化转型的浪潮中,企业新产品开发迎来了巨大的挑战。 一方面,数字经济时代放大了用户个性化需求,传统工业经济的产品逻辑难以维系;另一方面,数字技术的发展加剧了行业竞争强度,产品生命周期缩短,企业新产品研发成本上升,创新难度增大。

与此同时,数字技术也为企业新产品开发带来了机遇。 数字技术的发展使企业边界趋于模糊化、柔性化,使得企业可以通过跨边界实现资源的获取、整合与共享。[2]因此企业如何应对数字化浪潮对现有产品开发带来的挑战? 如何利用好数字化转型的契机获得产品竞争优势? 这是目前亟需解决的问题。

新产品开发绩效一直以来都是学术界关心的问题,学者们已经发现了诸多影响因素。 肖仁桥等[3]发现区域数字化水平;周建明等[4]研究发现企业与外部进行资源拼凑能够显著提高新产品开发绩效;Qin 等[5]发现组织能力也是提高新产品开发绩效的重要因素;于晓宇等[6]从领导力出发,发现伦理型领导也能够显著提高企业新产品开发绩效;陈培祯和曾德明[7]研究发现企业知识基础能够显著影响新产品开发绩效。 还有学者发现,外部用户[8]与供应商参与[9]也能显著影响企业新产品开发绩效。 然而学者们鲜有基于数字经济时代的情境,从企业边界角度探究企业跨界行为与新产品开发绩效的关系。

跨界行为能够帮助企业应对数字化带来的新挑战,在当今激烈的市场竞争中脱颖而出。[10]交易成本理论认为,企业边界是企业内部与市场相互作用的结果,其主要由企业交易成本决定。[11]在数字技术的冲击下,传统的企业边界开始瓦解,企业不仅能够进行横向、纵向一体化,而且能利用大数据技术,降低由信息差带来的行业壁垒,从而实现高质量跨界。[12]不仅如此,灵活的组织边界有助于组织同外部创新主体建立紧密联系,加强组织间信息共享,促进组织进行资源整合,进而提升创新力。 因此,企业能运用跨界行为促进与供应商交互,实现创新要素在彼此间高速流通,并通过供应商参与企业新产品开发过程,增加新产品多样性, 提升新产品开发绩效。 然而,在此交互过程中,双方知识距离可能会增加双方协调与沟通的成本,从而影响供应商参与企业新产品开发意愿、成本。

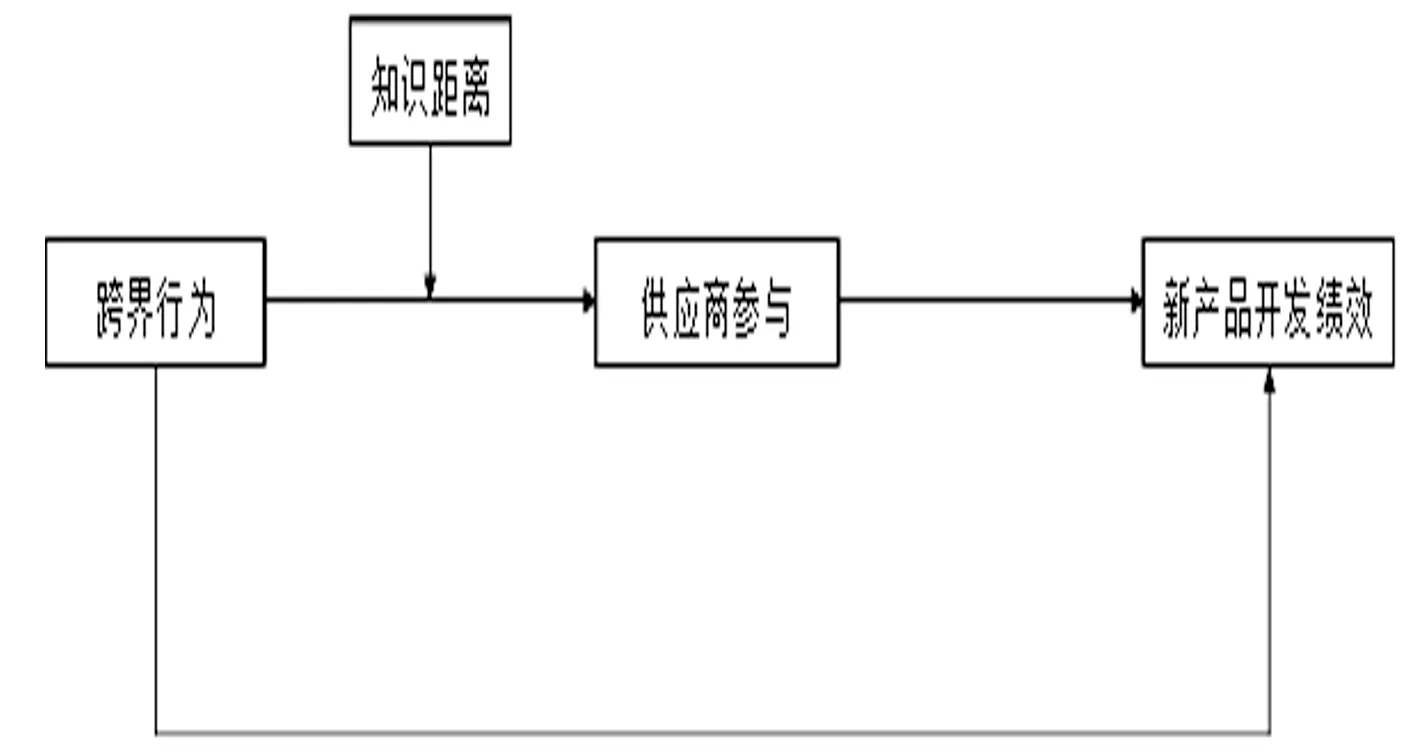

基于此,本文引入供应商参与作为中介变量,知识距离作为调节变量,构建了一个有调节的中介模型,期望能揭示企业跨界行为对新产品开发绩效的关系,并进一步厘清两者的影响机制与作用边界,有助于拓展新产品开发绩效的提升路径,为企业数字化转型提供一定对策。

2 理论基础与研究假设

2.1 跨界行为对新产品开发绩效的影响

边界(Boundary)是组织存在的基础。 Coase 在其著作《企业的性质》中,利用交易成本理论揭示了企业的“黑箱”,并提出当企业市场交易成本与内部协调成本达到平衡时,企业的边界由此产生。[13]学术界目前对团队层面[14]和个人层面[15]的跨界行为已经有了长足研究,但是对企业层面的研究稍显不足。 通过对已有关于跨界行为文献的梳理以及结合当今数字经济时代的特征,本研究从企业层面出发,认为跨界行为是企业利用数字技术,在跨界思维引导下,跨越认知、行为、思维的界限,通过整合企业内外部资源,获得和实现突破性创新的行为。

新产品开发是企业创造利润、取得和维持竞争优势的重要方式,也是学术界经久不衰的话题。Spender[16]认为新产品是将新知识融入新产品的过程;Cooper[17]认为新产品开发是企业利用已有资源创造新产品或改良旧产品的过程;Mu 等[18]认为开发新产品就是从产品理念到技术设计并最终投放市场的全过程;Müller-Stewens 和Möller[19]将新产品开发定义成从产品最初构想,到改进或创新产品,最终发布的过程。 基于此,本文认为新产品开发绩效是企业通过整合内外部资源,将新知识、新创意融于改进旧产品或进行产品原创过程,进而满足客户个性化需求以取得的组织绩效。

交易成本理论认为,信息不对称、有限理性和合作方机会主义行为会增加企业间交易成本,影响企业决策、投资等经营行为。 新产品的成功开发需要众多成员参与(包括供应商、用户等),共享自身的信息、知识等资源,然而交易成本会降低成员参与的意愿,增大新产品开发难度。[20]数字经济发展下的企业跨界行为能够有效解决这一问题。 跨界行为能够突破组织边界,使得企业与成员关系更为透明化,降低双方不必要的交易成本,减少成员不确定行为和机会主义倾向,从而促进多主体交互,实现对产品开发所必需的知识、创意、资金等要素的高效利用、高度共享,最终提升企业新产品开发绩效。 基于此,本文提出如下假设:

H1:跨界行为显著正向影响新产品开发绩效。

2.2 供应商参与的中介作用

供应商参与是企业在共享知识、信息等重要资源的基础上,为实现企业既定目标,将供应商纳入企业的产品与服务开发、工艺流程改进等一系列创新进程,实现双方在知识、认知、思维模式等方面的深度融合。

随着数字技术的发展和数字经济的兴起,一方面,由于企业内部管理成本和市场交易成本大幅降低,企业和市场互相渗透,企业需要不断调整经营边界以达到内外平衡,实现效益最大化。 另一方面,企业面临的商业环境和业态竞争与以往全然不同,传统一成不变的行业边界受到冲击,企业拘泥于既定边界规则已经失去了竞争优势。 跨界行为能够帮助企业应对动荡的内外部环境,获得新知识、信息等必要资源以维系企业生存与发展。 供应商是企业主要的资源提供者与合作伙伴。 企业为寻求创新突破,开展更为广泛的合作创新,必须意识到供应商的重要性,允许其参与到企业的工艺、流程、产品甚至是服务过程。 此外,跨界行为的高效性和包容性有助于企业与供应商进行知识、认知、思维等方面的深度融合,有利于提高供应商参与企业创新的意愿,形成双向的正反馈循环机制。 因此,跨界行为能够提高供应商参与度。

供应商在参与企业产品开发、技术研发和工艺流程改进等过程中,能够与企业进行信息、知识、人才的交流与融合,建立起更为稳定、透明的合作关系,降低企业的交易成本。 供应商参与企业新产品开发,可以提高双方沟通效率和资源利用率,有利于为新产品开发营造一个相对确定性的环境,降低双方潜在的机会主义行为。 此外,供应商超越组织边界的参与可使合作双方产生信任感、认同感,有利于敏感信息、知识的共享,提高企业新产品开发绩效。基于此,本文提出以下假设:

H2:供应商参与在跨界行为与新产品开发绩效中起中介作用。

2.3 知识距离的调节作用

企业通过搜寻、整合、存储、更新、创造等一系列流程,不断读取和反馈自身的知识库,形成不间断的知识利用和创造循环,并形成智慧资本,帮助企业进行战略决策、内部管理来应对外部的威胁。 交易成本认为,知识距离能够影响企业间交易成本,进而影响企业决策和经营边界。 已有研究表明,知识距离会抑制知识在创新网络中的传播、吸收。[21]不同创新主体之间的知识基础和知识结构既具有相似性也具有异质性。 低水平的知识距离,意味着企业与供应商之间知识基础与结构较为相近。 虽然从知识管理角度来看,高度同质化的知识可能会降低企业跨界的动机,引发创新思维的惰性,无法实现优势知识的资源互补。 但是在当今世界动荡的外部环境下,企业多厌恶风险,倾向保守的战略规划,因此较低的知识距离能够降低企业与供应商在沟通、学习等方面的成本,提高企业应对未知风险的能力,提高企业跨界与供应商参与的意愿。 而知识距离水平过高会导致企业与供应商之间认知差异较大、知识契合度降低、知识学习过程过长,降低企业跨界意愿,增加企业跨界利用外部知识资源的难度和成本,同时也增加了供应商参与企业创新的难度与成本,进而降低供应商参与企业创新意愿。 基于此,本文提出以下假设:

H3:知识距离负向调节了跨界行为和供应商参与的关系。

在高知识距离水平下,企业与供应商所拥有的知识基础、知识结构、知识背景、知识存量水平差异较大,容易导致企业与供应商在认知、能力等层面形成较大差异。 在这种情景下,一方面企业无法通过跨界搜寻和吸引到合适的供应商参与自身产品、服务的创新进程;另一方面供应商与企业磨合难度大、学习成本高,供应商难以真正深度参与到企业创新过程,这就导致了供应商很难彼此相互吸引,不利于形成企业跨界和供应商参与企业产品创新。 知识距离过大,即使供应商参与到企业创新过程中,付出的时间、机会、物质成本也是巨大的。 具体而言,首先,双方在磨合阶段可能会出现较多且重大分歧,供应商基于成本考虑很可能选择及时止损,转而参与其他下游企业的研发,这不利于建立稳定的产品开发合作关系。 其次,高成本还可能使双方在新产品、服务开发进程中无法全身心投入,由此会导致一方出现“机会主义”行为,不利于企业与供应商开展高质量的新产品开发合作,阻碍了新产品开发的正常进程。 最后,双方无法在短时间内跨越之间的知识鸿沟,企业难以有效提升创新能力,因此,高知识距离会削弱供应商参与在跨界行为和新产品开发绩效间的中介作用。 基于此,本文提出以下假设:

H4:知识距离削弱了供应商参与在跨界行为和新产品开发绩效中的中介作用。

综合上述理论分析和提出的假设,本研究的理论模型如图1 所示:

图1 理论模型

3 研究设计

3.1 样本选择

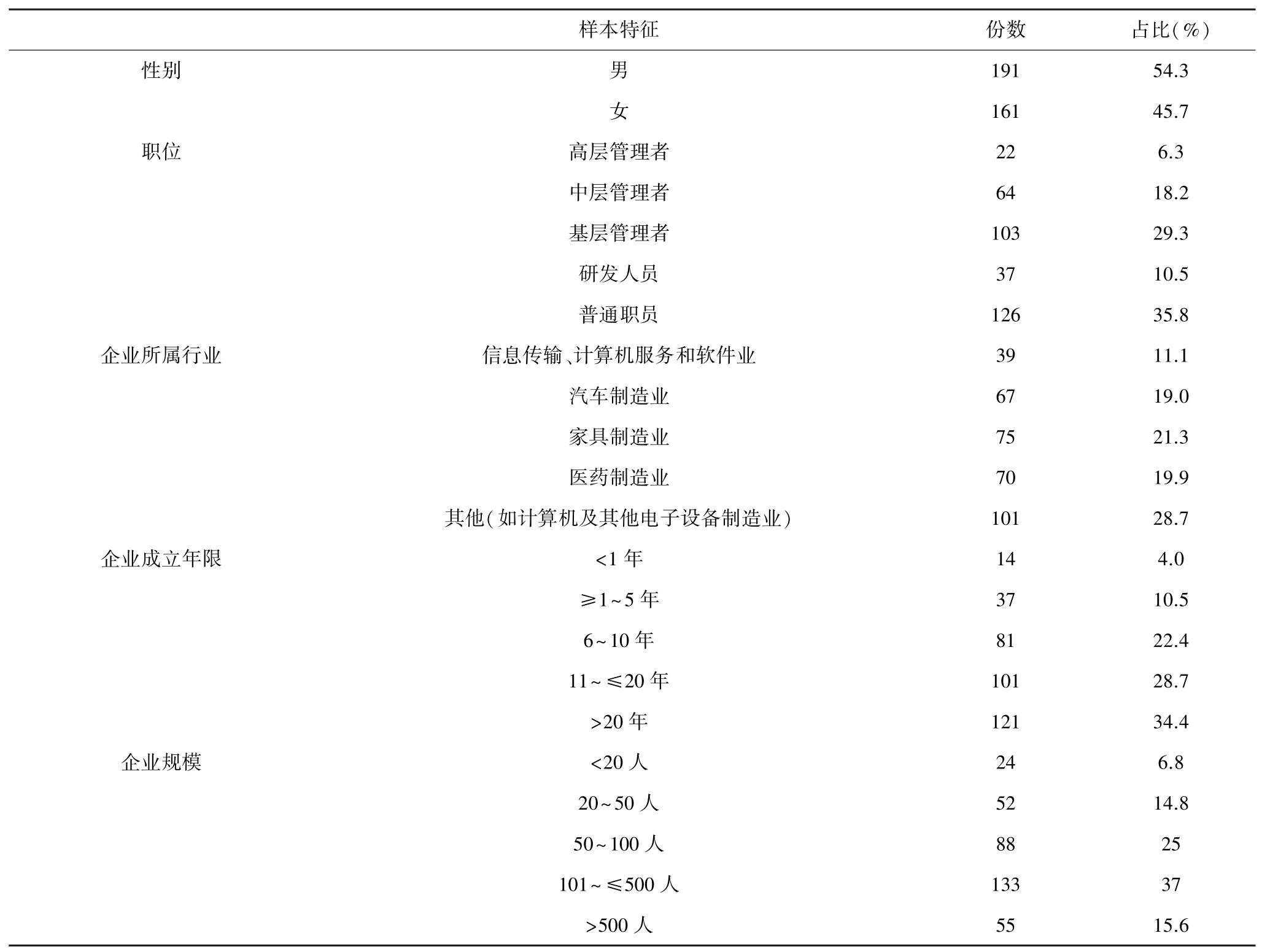

跨界行为意味着业务的扩张,需要消耗一定的资源,对企业创新能力和规模都有一定要求,因此本研究主要关注东部地区诸如北京、上海、苏州、南京等发达城市中具有一定创新能力或潜力的中大型企业。 问卷投放方式主要为在线发放、邮件发放和联系企业相关责任人通过公司内部管理系统发放。 为防止出现严重的共同方法偏差,本文于2022 年6 ~7月分两阶段发放问卷。 本次共发放问卷500 份,剔除无效问卷后,回收问卷352 份,回收率70.4%(如表1 所示)。

表1 样本描述性统计结果(N=352)

3.2 变量测量

本研究主要变量的量表均为国内外成熟量表,测量量表均采用Likert 5 点评分法,1 为非常不符合,5 为非常符合。

(1)跨界行为。 基于Gopal 和Gosain[22]开发的量表,根据杜荣等[23]对其做出的修改,设计了4 个题项,包括“企业员工会访问客户以了解客户公司的文化习惯、工作方法和产品背景”“企业员工访问客户后能够和其他成员分享获取的知识和经验”等。

(2)新产品开发绩效。 根据Molina 等[24]的研究,设计了4 个题项,从与竞争对手在新产品成功率、开发周期、市场化时间和市场潜力四个方面的对比进行测量。

(3)供应商参与。 根据Stump 和Heide[25]、纪雪洪等[26]的研究,设计了3 个题项的量表,包括“供应商在产品设计阶段有广泛参与”“供应商在产品测试阶段有广泛参与”“供应商的生产系统为适应本公司的项目进行了适应性调整”。

(4)知识距离。 根据Cummings 和Teng[27]的研究与测量,设计了4 个题项,包括“我们企业与其他合作组织的知识存在一定的重合和相似度”“我们企业拥有理解和运用外部知识所必需的知识基础”等。

(5)控制变量。 根据现有的研究成果,结合本研究的需要,选取性别、企业规模、企业所属行业等作为控制变量。

4 实证分析

4.1 共同方法偏差检验

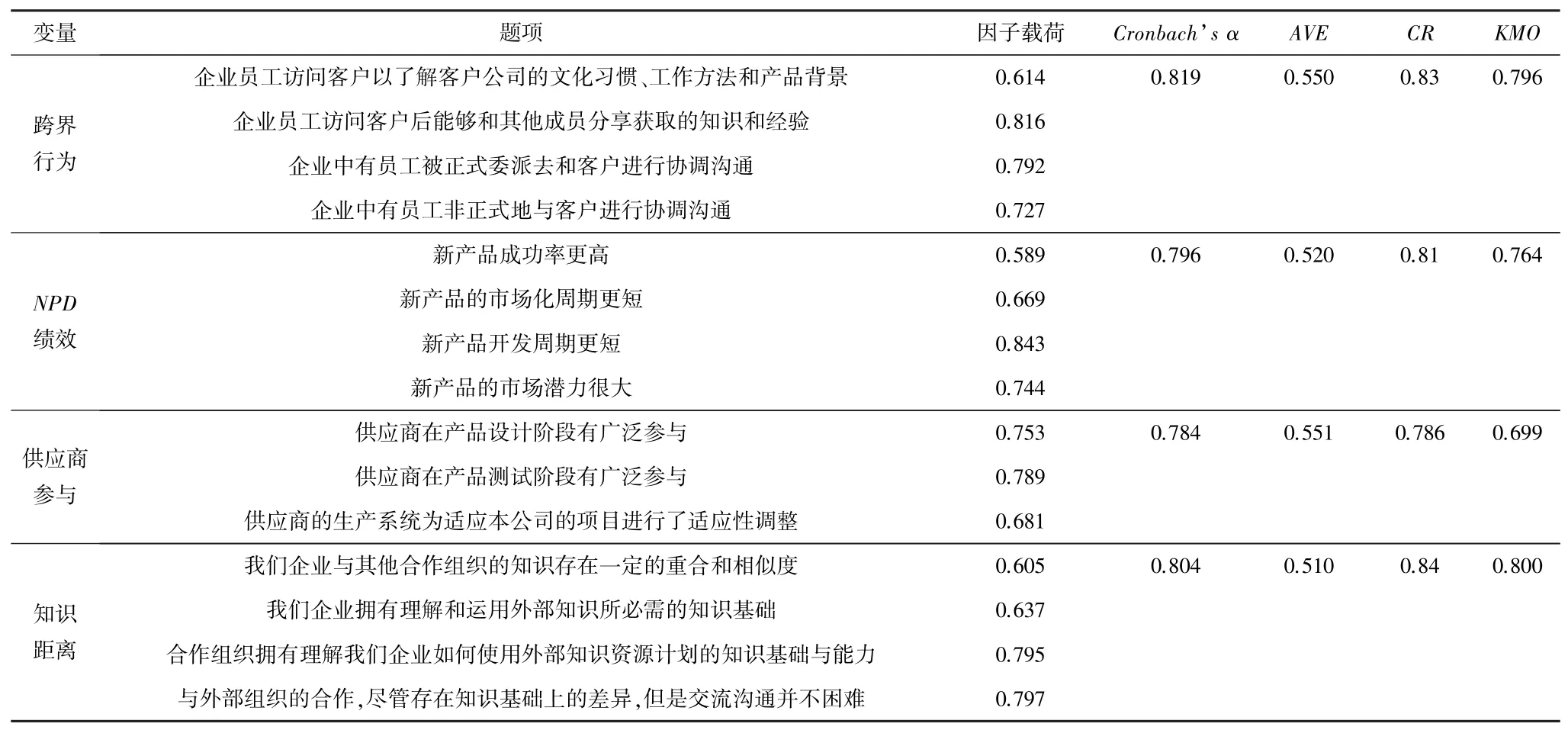

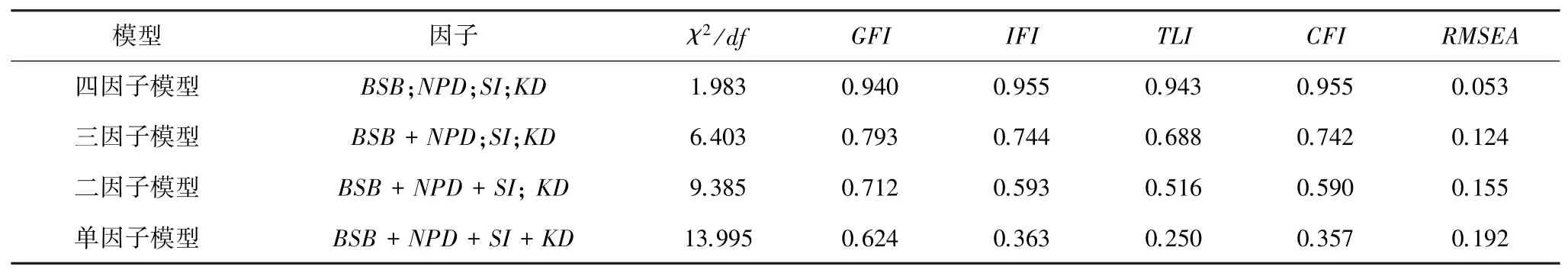

本文采用问卷调查的方式收集数据,由于问卷的填写带有一定主观性和随机性,因此需要对共同方法偏差问题进行检验。 使用统计软件Spss26.0 和Amos24.0 对问卷进行共同方法偏差检验。 首先采用常见的Haman 单因素检验法检验。 使用Spss26.0 软件进行因子分析。 未旋转时,共析出6 个因子,且首因子方差解释量仅为24.654%,远低于40%,这初步证明问卷没有严重的共同方法偏差问题。 接着使用单因子验证性因子分析(CFA)方法进行检验,结果如表2 所示,单因子模型拟合度指标(χ2/df =13.995,GFI =0.624,IFI =0.363,TLI =0.250,CFI =0.357,RMSEA =0.192) 明显不符合,这进一步证明了本研究数据没有严重的共同方法偏差问题。

表2 信度与效度分析

4.2 信度与效度检验

使用Spss26.0 和Amos24.0 进行信度与效度检验。 如表2 所示,模型所有变量的Cronbach’s α在0.796~0.900 之间、CR值在0.84~0.90 之间,均高于最低标准,表明数据信度较好。 由于本研究都是选取成熟量表,故无需重复进行内容效度检验。 首先使用Spss26.0 进行EFA 检验,结果如表2 所示,各变量的KMO最小为0.699 大于0.7,符合标准。 使用Amos24.0 进行CFA 检验, 结果如表3 所示,所有变量的标准因子载荷在0.589~0.843 之间,达到标准值,且其平均方差萃取量(AVE) 均大于0.5,表明收敛效度良好。 如表3 所示, CFA 结果显示五因子模型拟合度达标且最佳(χ2/df =1.983,GFI =0.940,IFI =0.955,TLI =0.943,CFI =0.955,RMSEA =0.053),同时表4 中各变量的AVE均大于其相关系数的绝对值,表明判别效度良好。

表3 验证性因子分析结果

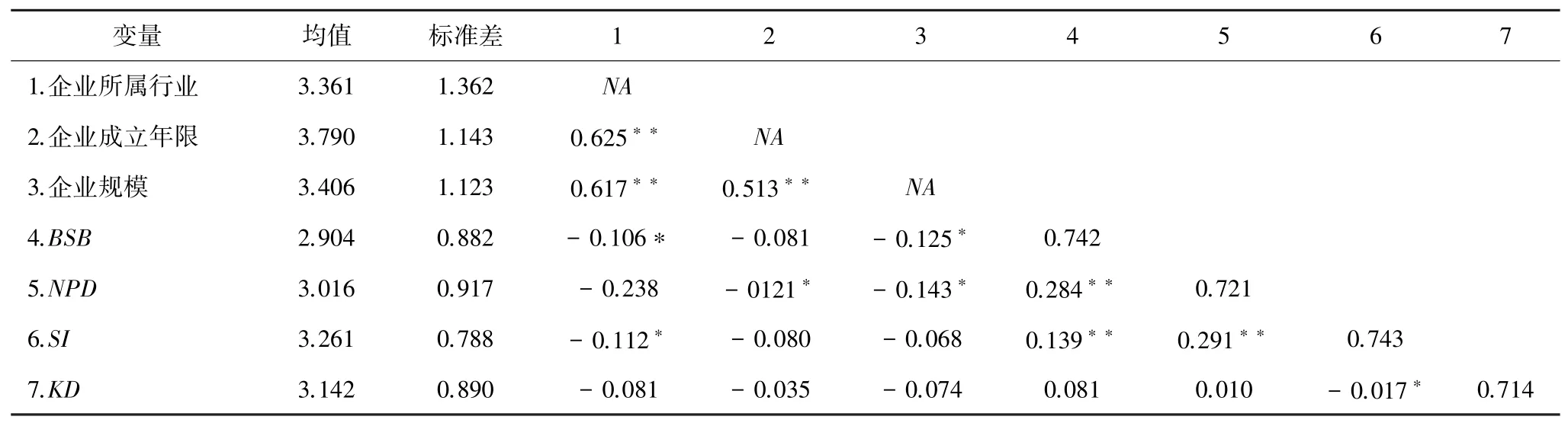

表4 相关性分析

4.3 描述性统计分析

如表4 所示,跨界行为与NPD 绩效、供应商参与显著正相关(r =0.284,P <0.01;r =0.139,P <0.01)。 供应商参与与NPD 绩效显著正相关(r =0.291,P <0.01)。 知识距离与跨界行为无显著相关关系(r =0.081,P >0.01),与供应商参与有显著负相关关系(r =-0.017,P <0.05)。

4.4 假设检验

4.4.1 主效应检验

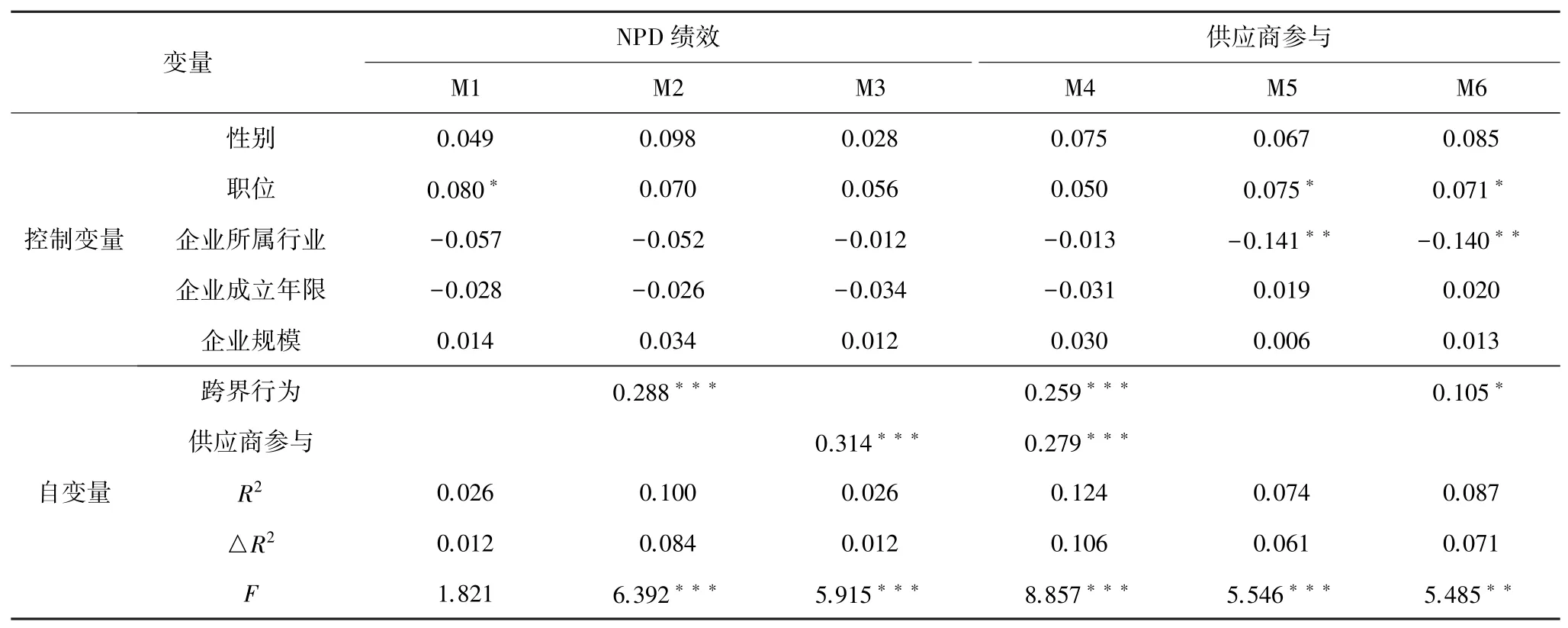

采用层级回归分析法来检验跨界行为和NPD绩效间的关系,结果如表5 所示。 M2 表明,跨界行为显著正向影响NPD 绩效(β =0.288,P <0.001),假设H1 成立。

表5 跨界行为、供应商参与与NPD 绩效的回归分析结果

4.4.2 供应商参与的中介效应检验

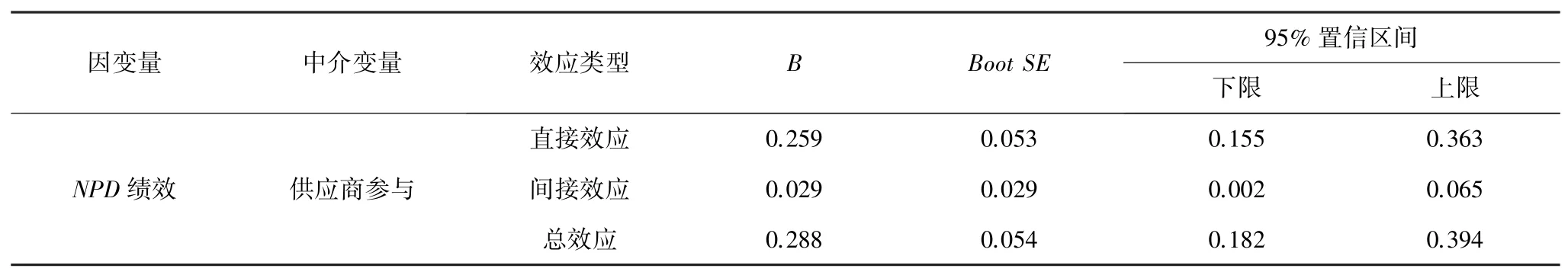

首先采用常用的因果逐步回归法来检验供应商参与的中介效应。 如表5 所示,M6 表明跨界行为显著提高了供应商参与(β =0.105,P <0.05)。 M3 将自变量跨界行为和中介变量供应商参与同时纳入回归模型,结果跨界行为(β =0.259,P <0.001) 与供应商参与(β =0.279,P <0.001)对NPD 绩效仍有显著促进作用,这表明供应商参与在跨界行为和NPD绩效中起部分中介作用,假设H2 初步得到验证。 接着采用更为严谨的Bootstrap(拔靴)法对供应商参与的中介效应做进一步检验。 在Spss26.0 中使用Process 插件,模型选择4,抽取样本量为5000,置信区间选择95%,结果如表6 所示,加入中介变量供应商参与后,直接效应的95%置信区间为[0.155,0.363],间接效应的95%置信区间为[0.002,0.065],均不包含0,这表明供应商参与在跨界行为和NPD绩效中起部分中介作用,进一步验证了假设H2。

表6 供应商参与的中介效应检验结果

4.4.3 知识距离的调节效应检验

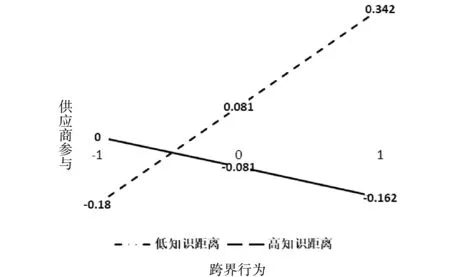

如表7 所示,由M8 可知,知识距离负向调节跨界行为与供应商参与的关系(β=-0.171,P<0.01 ),假设H3 成立。 基于此绘制简单斜率图,如图2 所示,知识距离越大,跨界行为对供应商参与的促进作用越强。 假设H3 进一步得到验证。

表7 知识距离的调节效应检验结果

图2 知识距离对跨界行为和供应商参与的调节效应

4.4.4 有调节的中介效应检验

参考Hayes 等[28]提出的方法,使用Process 插件,选择Model 7 进行检验。 如表8 所示,在高知识距离时,供应商参与在跨界行为和NPD 绩效的中介效应值为-0.017,95%置信区间包括0,中介效应不显著;在低知识距离时,供应商参与在跨界行为和NPD 绩效的中介效应值为0.068,95%置信区间不包括0,中介效应显著,且高低水平的差异的效应值为0.085,95%置信区间不包括0,这说明有知识距离调节下的供应商参与中介效应差异性显著,因此假设H4 得到验证。

表8 有调节的中介效应检验

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本研究基于交易成本理论,引入供应商参与作为中介变量,知识距离作为调节变量,构建一个有调节的中介模型,实证检验了跨界行为和新产品开发绩效的关系、供应商参与的中介效应以及知识距离的调节效应,并得出以下结论:第一,跨界行为能够显著提高新产品开发绩效。 第二,供应商参与在跨界行为和新产品开发绩效中起部分中介作用。 第三,知识距离负向调节了跨界行为对供应商参与的促进作用。 第四,知识距离削弱了供应商参与在跨界行为和新产品开发绩效间的中介作用。

5.2 理论贡献

第一,本研究基于交易成本理论,拓展了有关企业新产品开发绩效的研究,为后续研究提供了一个可参考的理论研究框架。 第二,目前有关跨界行为的研究多集中于个人和团队层面,对于企业层面的研究明显不足。 本研究立足于企业层面的跨界行为,拓展了跨界行为的相关研究。 第三,引入供应商参与作为中介变量、知识距离作为调节变量,揭示了跨界行为对新产品开发绩效的影响机制与作用边界,丰富了跨界行为与新产品开发绩效关系的研究。

5.3 管理启示

第一,锚定合适的跨界领域,识别跨界机会与威胁,制定详细的跨界计划。 企业需要根据产品特性、用户偏好和商业模式等要素,针对性地选择跨界领域、寻找跨界伙伴,以搜寻并获得自身所需的技术、知识与信息等创新资源。 值得注意的是,企业跨界行为势必会导致企业业务边界扩张,将会增加企业的运营成本。 此外,企业进入新领域后也意味着对原有商业生态和规则的破坏,这可能会导致新领域商业生态系统趋于混乱或引发新领域同行的不满情绪和抵制行为,不仅会导致企业获取资源并整合、吸收的成本加大,而且也可能影响所在领域供应商的正常运作。 因此,企业跨界前必须要制定周密的计划、评估可能发生的风险,争取用较低成本换取更大收益。

第二, 摒弃以往封闭的创新范式,营造多元、包容的创新氛围,培养共创的商业价值创造逻辑。 跨界行为的过程和结果是双向的。 外部主体参与到企业内部,提供各类创新资源时,企业也需要以相应的资源回应,形成主体与参与客体的良性互动循环。如果仍旧采取以往的价值独创逻辑或者创新主体单方面获利的思维,难以维系和供应商的良好关系,因此企业应当在内部形成一种开放式的创新思维。 相关的研发团队和管理部门应该与供应商充分沟通、交流,不断完善现有的创新模式或是产品方案,最终不仅要实现终端市场上的显性资源共创,更要实现知识、认知等隐形资源的共创。

第三,紧跟数字经济浪潮,化挑战为机遇,利用好数字技术,建立与供应商有效的沟通渠道。 数字化经济不仅给企业带来挑战,还带来了机遇。 数字技术进一步缩小了企业和供应商的距离。 企业可以通过建设企业—供应商互动系统,最大程度上将合适的供应商纳入企业产品和服务的创新过程,从而根据用户需求和市场反馈,对现有产品或服务进行精准性改良,并总结经验,为新产品、服务的开发奠定基础;其次,数字化经济使得组织间、产业间边界愈加模糊,市场需求、热点更加透明,企业彼此相较以往,更容易获取对方的运营模式和技术优势等相关信息。 因而企业要利用这一特点选择和自身产品、服务相适应的供应商,开展深度合作,实现优势互补,从而保持和获取更大的核心竞争力。

5.4 研究不足与展望

第一,本研究仅从选取供应商参与作为中介变量,知识距离作为调节变量,但是企业面临的现实情况更为复杂多变,未来可以基于更多理论,引入更多变量来完善跨界行为对新产品开发绩效的影响研究,例如从用户价值角度出发,探究企业跨界用户、供应商与用户跨界互动对新产品开发绩效的影响。

第二,本研究以分析一手调查的截面数据作为研究方法,难以从纵向上动态、全面地反映客观情况,未来可以选择更多的研究方法,例如可以采用案例研究和QCA分析,将定性与定量结合起来分析管理问题。

第三,本研究的样本来源主要集中在我国东部地区的部分核心企业,无法反映中西部地区以及创新能力不足的小微企业的情况。 未来可以选取东中西地区具有不同创新能力的企业作为样本,综合验证跨界行为和新产品开发绩效的关系,为欠发达地区以及创新能力不足的中小企业提供在数字经济时代下通过跨界行为提升新产品开发绩效的管理启示