演出经济空间巨大

刘佳璇

9月2日,石家庄,ROCK HOME TOWN原创音乐节火热开唱

2023年已过去三个季度,尽管三季度的演出市场数据截至发稿前尚未出炉,但中秋国庆假期的数据也足以证明,市场热度正在持续。

根据中国演出行业协会数据,双节期间,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)4.42万场,同比上年十一假期增长227.68%;票房收入20.05亿元,增长322.14%;观众人数1180.35万人次,增长261.83%。其中,大型演唱会、音乐节演出场次共计121场,票房收入5.41亿元,观演人次83.66万人。

更多城市开始摩拳擦掌,希望通过演出经济打开促进文旅消费新局面,为城市文旅产业找到新亮点。

近日,中国演出行业协会秘书长潘燕接受《瞭望东方周刊》专访,分析演出市场现状,并解答演出经济与城市发展的关系:“演出经济不仅包括大型演唱会、音乐节,还有更多的细分领域可深耕。要做好演出经济,重点是‘流量变‘留量,让演艺有机融合到本地发展之中。”

潘燕

演出市场将回归平稳

《瞭望东方周刊》:对于2023年前3季度的演出热,你如何看?这种市场热度会持续多久?

潘燕:目前出現的演出热,背后一方面是此前积压的文娱消费需求的爆发,另一方面,大量疫情期间已签约项目需要履约。

我认为未来一段时间,演出市场会随着供需关系的变化,以及演艺生态系统的修复,逐渐回归到平稳状态中来。

就拿票房贡献最为突出的演唱会、音乐节市场来说,在未来一段时间内应该会更加理性。此前,有一些一窝蜂涌进来的音乐节在市场上反响一般,如果运营能力、招商能力不足,阵容靠拼凑,票房吸引力就不高,背后的主办方也难以继续投入到这个品类中来。

总之,市场会进行自我调节。

《瞭望东方周刊》:2023年,跨城观演现象引起了媒体的不少关注。据你对中国演出市场这十余年的观察,这种现象是何时开始出现的?为何会出现这种现象?

潘燕:事实上,2017年至2019年这三年,跨城观演在中国演出市场已有明显的逐年上升趋势,尤其是演唱会、音乐节等演出品类。但当时跨城观演的比例没有2023年这么高。据初步测算,2023年中秋国庆长假期间,演唱会和音乐节等大型演出活动平均跨城观演率达到60%以上,跨省观演率超过45%。

总体而言,出现这种现象的原因:一是演出品类所具备的稀缺特性;二是演出产品的丰富度及吸引力在提升;三是文化消费需求在增长。

我认为,演唱会、音乐节吸引人们跨城观演,并非是短期需求爆发的结果,而是其品类特性所决定的。

演唱会、音乐节本身就有跨城观演的带动力。受档期限制,艺人的演出活动不可能覆盖到所有城市,其出席音乐节的场次和演唱会本身,都具有稀缺性。这就会吸引歌迷群体跟随演出的脚步,前往不同的城市。

近年值得关注的新现象是,一些剧场项目也开始吸引人们跨城观演了。如传统舞剧《孔子》《李白》《红楼梦》,就吸引了很多舞迷跟着巡演到不同城市观看。而在部分演艺新空间里演出的音乐剧,跨城观演比例也快速提升。例如,坐落在上海黄浦区的“星空间”,拖着行李箱去看戏的观众,已成为一景。这说明,优质的演出产品本身就具备跨城观演的吸引力。

近年值得关注的新现象是,一些剧场项目也开始吸引人们跨城观演了。如传统舞剧《孔子》《李白》《红楼梦》,就吸引了很多舞迷跟着巡演到不同城市观看。

不必押宝大型演出

《瞭望东方周刊》:如今举办演唱会和音乐节的城市越来越多了,演出市场是否出现了所谓的下沉?这种现象会持续下去吗?

潘燕:通过近年的数据,的确能观察到演唱会和音乐节正在下沉,表现最突出的品类是音乐节。

在2020年到2022年期间,演出市场有几个断断续续的复苏阶段,而从2021年开始,协会就监测到音乐节的举办在持续下沉,覆盖到一些三、四线城市,这个现象一直延续到了现在。

一个很大的原因是,三、四线城市地方政府看到了大型演出活动的综合带动效益,越来越欢迎音乐节这样的大型演出活动。除了品牌方所举办的音乐节之外,各地景区、园区也开始主动创办音乐节或邀请音乐节主办方进行合作,因为大型演出活动对于引流、聚集新游客,以及提升景区过夜率、停留时长是非常有效果的。

我判断音乐节的下沉还会持续,在未来的一段时间会成为一种常态,但是数量上一定不会像2023年上半年需求爆发时这样多。哪些三、四线城市适合举办音乐节、哪些音乐节能够留下来,会有市场机制根据需求进行自我调节,达到一个合理的数量分布。

《瞭望东方周刊》:“大型演出挤向县城”的现象也让人思考,是否所有城市都可以抢占演出经济的蛋糕?

潘燕:这里有个误区,所谓演出经济,不是只有大型演出。城市在发展演出经济时,不应局限于争取大型演出的落地,而是要思考城市如何立足自身特点盘活文化内容,以及如何利用文化演艺产品去吸引人流。

演艺天然会吸引大家的目光,不管是在一线城市还是县城,只要有人在唱歌跳舞,周围的人们很自然就会被其吸引。但并不是所有地方都一定需要办演唱会、音乐节,大型演出活动可以带来大量人流聚集,但这种聚集是短时效应。同时,举办这类活动也考验城市的支撑能力,如果活动的体量已超过了城市现有的支撑能力,那很可能出现种种问题。

很多地方可以去思考地方文化、旅游景区资源如何跟演艺进行融合,形成全新的吸引力,引来新的人群。这应该是有利于长远发展的一个方向。

演艺新空间正成为演出领域格外活跃的市场要素,成长趋势不容小觑。2023 年上半年,全国小剧场和演艺新空间的演出场次超过10万场,观众人数超过800 万人次。

发力“小而美”

《瞭望东方周刊》:你刚才谈到了演出活动的综合带动效应,除了对于消费的直接拉动外,演出经济对于城市发展还会产生什么样的影响?

潘燕:因为在短期内有大量的人聚集,这类大型演出对于城市的管理水平和服务能力其实都能带来一定程度的提升。

一个例子是,在很多艺人的大型演唱会结束后,歌迷群体往往会对演出所在城市的管理、交通、服务等各方面水平有一些评价,这些评价也会在一定程度上影响这座城市的美誉度。据我了解,地方相关管理部门对于这种大型活动的落地,也做了大量的前期准备工作,希望通过这样的活动给来到这个城市的人留下好印象,从而让覆盖的人群转化为城市的宣传者和“回头客”。

大型演出是一个很好的城市宣传契机,有利于城市形象的打造和城市知名度的提升,这带来的就不仅仅是短时效益。同样,如果一场受关注度很高的大型演出落地这个城市,但出现了服务和管理上的失误,那也会对城市形象产生一定负面影响。

另外,演出经济对城市发展的长远影响还体现在“以文化人”上,这种影响尤其体现在剧场演出。剧场演出也是一种素质教育,剧场礼仪、剧目本身带来的文化熏陶,都会对观演的市民产生“以文化人”的作用。

《瞭望东方周刊》:不少地方政府将演出经济视为文旅发展的下一个突破口,如何加强地方文化、旅游资源和演艺的融合,将演出带来的流量转化为更大的经济效益?

潘燕:演出市场有众多的演出品类,旅游演艺就是一个高度文旅融合的产品类型,而且也一直在不断地涌现新的形式,可以适应不同的场景。

如今各个地方都在积极打造自己的旅游演艺产品,这是当前很多地方政府所支持的方向。从行业角度而言,发展旅游演艺、促进地方文旅融合也是协会所鼓励的路径。

旅游演艺产品不一定需要很大投入,可以向“小而美”努力,制作内容要精良、有特色、有吸引力,更好盘活文、旅两方资源,将之进行有机融合。总体而言,演出经济与旅游业的融合要因地制宜,充分做好评估测算和产品开发,也要尊重市场规律,做好后续运营,不能盲目上马、重投入而轻运营。

例如,武汉市在长江游轮上推出的互动体验剧目《知音号》就非常成功,其形式本身就具有创新性,内容则融入武汉城市记忆,无论是制作水平、表演水准、运营能力都很强,成为近年旅游演艺产品中的佼佼者。

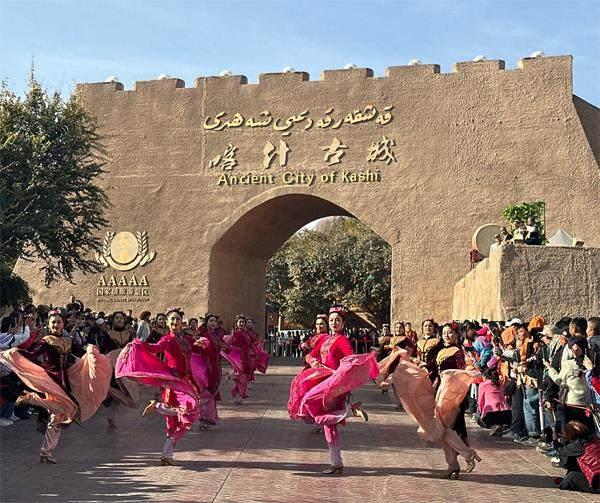

10月31日,新疆喀什古城景区,开城仪式表演(纪绍伟/ 摄)

11月16日,费城交响乐团的演奏家们在苏州博物馆大厅内演奏(李博/ 摄)

撬动经营主体,尊重市场规律

《瞭望东方周刊》:不少城市都在打造多元品类、多元形式,能够拉动综合消费的演艺新空间。例如,在古戏楼看昆曲、在商业中心听音乐会、在文创园区看话剧。这种演艺新空间为何引起城市管理者的兴趣?

潘燕:演艺新空间正成为演出领域格外活跃的市场要素,成长趋势不容小觑。2023年上半年,全国小剧场和演艺新空间的演出场次超过10万场,观众人数超过800万人次。

和演唱会、音乐节不同,演艺新空间的演出规模小、形式多样,其发展重点是在城市更新过程中更好地利用灵活多样的空间,丰富城市文化消费,并和其他产业周边产业消费形成联动,最终常态化融入周边消费环境,形成一个整体。

例如上海的“星空间”,地址在黄浦区南京路的亚洲大厦,是一座老旧的写字楼。通过“星空间”的打造,亚洲大厦里的内容得到了更新,从办公变为提供文化消费,带来了年轻化的人流,从而让南京路周边的消费实现整体提升。

这也是演出经济助力城市发展的一例。很多城市现在重视演艺新空间,是因为看到了其带动作用不是体现在一次性的人流聚集上,而是常态化的文化新内容的注入。这一方面盘活了城市空间存量,又能真正长期吸引消费。相比于新建标准剧场,这种运作更加灵活,运营压力也没有那么大。

《瞭望东方周刊》:一个城市要做大演出经济,进而成为一座具有影响力的“演出之城”,需要具备哪些条件?

潘燕:首先是政府部门高度重视,打造一个有利于演出经济发展的营商环境,从而吸引更多项目和企业的聚集,让经营主体去发挥主观能动性。例如,演出涉及审批,审批效率更高的、营商环境更好的城市就会更受到演出行业经营主体的青睐。

其次是需要政府对一些具有长线效应、品牌效应的演出项目有一定支持力度。例如,一些旅游演艺项目和演艺新空间的演出项目,单算票房收入是“小账”,而演出所带来的人流和影响力则是“大账”。政府需要算“大账”,对于那些带来的“大账”效益远超“小账”的项目,要在政策、资金方面加大支持,保障演藝团队能够一直输出优质内容。

要打造一座具有影响力的“演出之城”,不能被动去等待演出企业和从业者入驻,而是要用具体的落地措施来撬动,充分激发经营主体积极性,用符合市场规律的方式去推动,市场自然就活跃起来了。否则,仅仅建设了剧场、规划出演艺小镇或演艺街区,最终却只有空间没有内容,反而大大浪费了前期硬件投入。