山东省生产性服务业集聚的经济效应分析

张广威,伊廷刚,杜贞兰

(山东工商学院 经济学院,山东 烟台 264005)

生产性服务业亦称生产者服务业,这一概念最早由美国学者Greenfield提出,他认为生产性服务业与消费性服务业最大的区别在于生产性服务业主要服务于企业、非营利组织和政府而非最终消费者[1]。Coffey指出生产性服务业是为其他企业或部门提供中间产品[2]。一般认为,生产性服务业是生产力发展和社会分工的产物,是为制造业提供配套服务的服务业,具有知识密集、集聚分布和产业关联的行业特点[3-4]。通过研究已有文献发现,生产性服务业在提高制造业效率,重塑城市经济格局,协调区域经济发展以及转变经济增长方式均具有积极作用[5-6]。随着城市信息化建设和交通基础设施的完善,产业集聚发展已成为必然趋势,生产性服务业已成为推动山东省产业结构调整,转变经济发展方式的重要动力。那么,山东省生产性服务业集聚的经济效果如何?运行规律和作用机制是怎样?是否存在异质性?对这些问题深入研究,将有利于山东省优化产业结构,促进新旧动能转换,推动经济高质量发展。

一、文献综述

通过梳理生产性服务业的相关文献,学术界关于生产性服务业集聚的经济效应的研究大致归纳为三类。一是从产业集聚视角探究生产性服务业集聚的经济效应。多数学者认为生产性服务业集聚促进了城市经济。如黎日荣认为通过差异化的学习效应,生产性服务业集聚有助于提升城市生产效率[7]。温婷认为生产性服务业集聚通过集中效应、扩散效应和创新效应促进区域经济增长[8]。少数学者认为生产性服务业集聚会抑制经济增长。如孙浦阳指出生产性服务业出现拥塞效应时,会抑制劳动生产率的提升[9]。二是从外部性视角探究不同集聚模式的经济效应。李本庆等、李斌和杨冉均认为生产性服务业专业化集聚和多样化集聚均存在正向外部性,促进城市经济高质量发展[10-11]。部分学者认为生产性服务业集聚外部性对经济增长的作用存在差异性,如文丰安认为生产性服务业专业化集聚和多样化集聚均显著抑制了地区经济增长,其原因可能是区域内生产性服务业恶性竞争或拥挤效应造成[12]。而程中华和张立柱却认为马歇尔外部性对城市生产率产生负向影响,而雅各布斯外部性有利于促进城市经济发展[13]。三是从产业关联角度研究协同集聚对城市经济增长的影响。王静田等研究发现长三角城市群生产性服务业与制造业的协同集聚显著提升城市全要素生产率[14]。而豆建民和刘叶基于中国285个城市数据研究发展协同集聚对城市经济增长存在双重门槛效应[15]。

综上所述,当前学术界关于生产性服务业集聚的经济效应研究较多,但仍存在一定空白需要补充。第一,对生产性服务业集聚的经济效应的实证研究较多,而理论机制研究较少。第二,研究范围主要集中在全国层面,而对省份层面研究较少,尤其是山东省。因此,本文将以山东省生产性服务业集聚为研究对象,深入分析生产性服务业集聚的经济效应的影响机制,运用2003—2019年山东省城市数据验证生产性服务业聚集对经济增长的影响,并进一步从区域、城市、行业异质性视角分析生产性服务业集聚的经济效应的差异性。

二、生产性服务业集聚的作用机制

生产性服务业集聚发展是指生产性服务企业间以及与其相关联产业机构之间协同发展的过程,不仅表现在生产性服务企业在地理空间上的相互集中,也表现在产业集聚和区域经济融合发展的过程。随着我国供给侧结构性改革不断深化,制造业服务化程度不断加深,生产性服务业集聚发展有利于转变经济增长方式,加快产业新旧动能转换,推动经济高质量发展。生产性服务业集聚的经济效应主要表现为正向效应和负向效应两方面。

(一) 生产性服务业集聚对经济增长产生正向效应

1.促进专业化生产。生产性服务业集聚能够提高专业化服务水平,为制造业发展提供更加专业化的金融保险、信息通讯、仓储物流和商务租赁等生产性服务。一方面,生产性服务业集聚可以细化社会分工,精准定位市场需求,满足下游企业个性化、定制化需求,提升制造业生产效率[16]。另一方面,专业化生产能够提升产品服务质量,提高制造业产品附加值,实现产业链跃迁和价值链攀升。

2.加快知识技术外溢。生产性服务业空间集聚能够加强集聚区内企业间的沟通合作,有效推动人流、物流、资金流、信息流的集聚和扩散,加速知识外溢和人员自由流动,强化知识技术溢出效应,形成良性互动的学习机制和集体创新环境,促进企业间的协同集聚发展,推动产业结构高级化和专业化,加快区域经济高质量发展[17]。

3.提升市场运行效率。生产性服务业集聚能够使集聚区内企业间形成一种持续竞争的良性发展状态,产业集聚能够通过基础设施和中间投入品的共享,改善劳动力和企业、生产性服务企业和制造业间的匹配度,推动知识技术的传播积累,加速企业科技创新,提升市场运行效率。同时,生产性服务业集聚还可以优化产业布局,形成“集聚——扩散”机制,扩大集聚辐射范围,减轻虹吸效应,提高经济运行效率[18]。

4.形成规模效应。依据新经济地理学理论,大量同类企业在某一地理空间集中,能够有效减少“冰山运输成本”,改善市场配置效率,扩大企业生产规模,形成规模经济效应。大量生产性服务业企业集聚能够提高交通、信息网络等基础设施的利用效率,加速知识技术传播和扩散,实现人力资本的自由流动,加强企业间的交流合作,完善集聚区服务网络建设,提高生产经营服务效率。生产性服务企业能够满足制造业多样化需求,优化区域内产业结构,提高制造业生产效率,推动制造业与生产性服务业协同集聚发展。

(二)生产性服务业集聚对经济增长产生负向效应

1.产生拥挤效应。产业集聚出现规模报酬递减的一个重要原因是生产要素拥挤。经济活动中各生产要素之间存在一个最优比例关系,当一种或多种要素投入量超过某个特定值后,继续投入就会导致规模报酬递减,出现集聚拥挤效应。生产性服务业集聚的经济效应同样是一个动态变化过程,当生产性服务业投入要素超过某个临界点后,将引起劳动力、资本、技术、通勤等成本急剧上升,集聚企业内部出现高度垄断、寻租行为和“免费搭便车”等现象,会导致集聚拥挤效应。

2.带来恶性竞争。当生产性服务企业大量集聚,超过了区域经济承载力时,会加剧企业间的摩擦,出现恶性竞争现象。通常,企业为了维持或提高市场份额实施价格战,通过低价倾销策略打击竞争对手,往往会导致产品质量下降,产品迭代更新放缓,科技创新投入减少,市场资源配置效率下降。有些企业也会采取寻租等非市场行为扰乱市场经济秩序,滋生贪污腐败现象,恶化经济环境,阻碍市场经济良性发展。

三、模型设定和变量说明

(一)模型设定

为验证山东省生产性服务业集聚的经济效应,本文借鉴已有文献构建面板固定模型,模型如下:

lnpgdpit=α0+α1lnedit+β1lnopenit+β2lninfit+β3lngovit+β4lnprait+λi+εit。

其中,lnpgdp表示经济增长水平,lned表示生产性服务业集聚水平,i表示山东省各地级市,t表示时间,εit代表随机误差项,λit代表城市固定效应,α0为常数项,αi代表系数,表示生产性服务业集聚对经济增长的影响程度,βi代表控制变量系数。控制变量包括对外开放(lnfdi)、信息化水平(lninf)、政府行为(lngov)、基础设施水平(lnpra)。

(二)变量介绍

1.被解释变量。使用人均地区国民生产总值衡量地区经济增长,人均地区国民生产总值相对于地区国民生产总值,考虑到人口规模对地区经济的影响,能够有效减少由于人口规模差异造成的地区经济增长差异,更能反应地区经济增长的真实水平。

2.解释变量。使用各城市生产性服务业的就业密度(lned)来衡量生产性服务业集聚程度[19]。就业密度是指某个城市生产性服务业就业总人口除以该市的行政区域面积,就业密度越高,表明生产性服务业集聚度越高,反之就越低。就业密度使用广泛,结果稳定。这一指标不仅可以衡量产业的专业化集聚程度,也可以反应该城市的经济结构、规模和活跃程度。

3.控制变量。外商直接投资(lnfdi),用各城市当年实际使用外资金额与该城市地区生产总值的比值来表示,其中,当年实际使用外资金额用人民币对美元的年平均汇率换算。信息化水平(lninf),用各城市国际互联网用户数、移动电话年末用户数和本地电话年末用户数三者之和与该城市年末人口数量的比值来衡量。政府干预(lngov),用各城市的地方财政预算内一般支出与地方生产总值的比值来衡量。基础设施水平(lnpra),用人均城市道路面积衡量。

(三)数据来源

本文选取山东省2003—2019年16个地级市作为研究样本,研究数据主要来自《中国城市统计年鉴》及山东各市统计年鉴,变量描述性统计见表1。本文参考已有文献,将金融业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业,信息传输、计算机服务和软件业和科学研究、技术服务和地质勘查业5个行业作为山东生产性服务业的研究对象。

表1 变量描述性统

四、实证分析

(一)全省层面分析

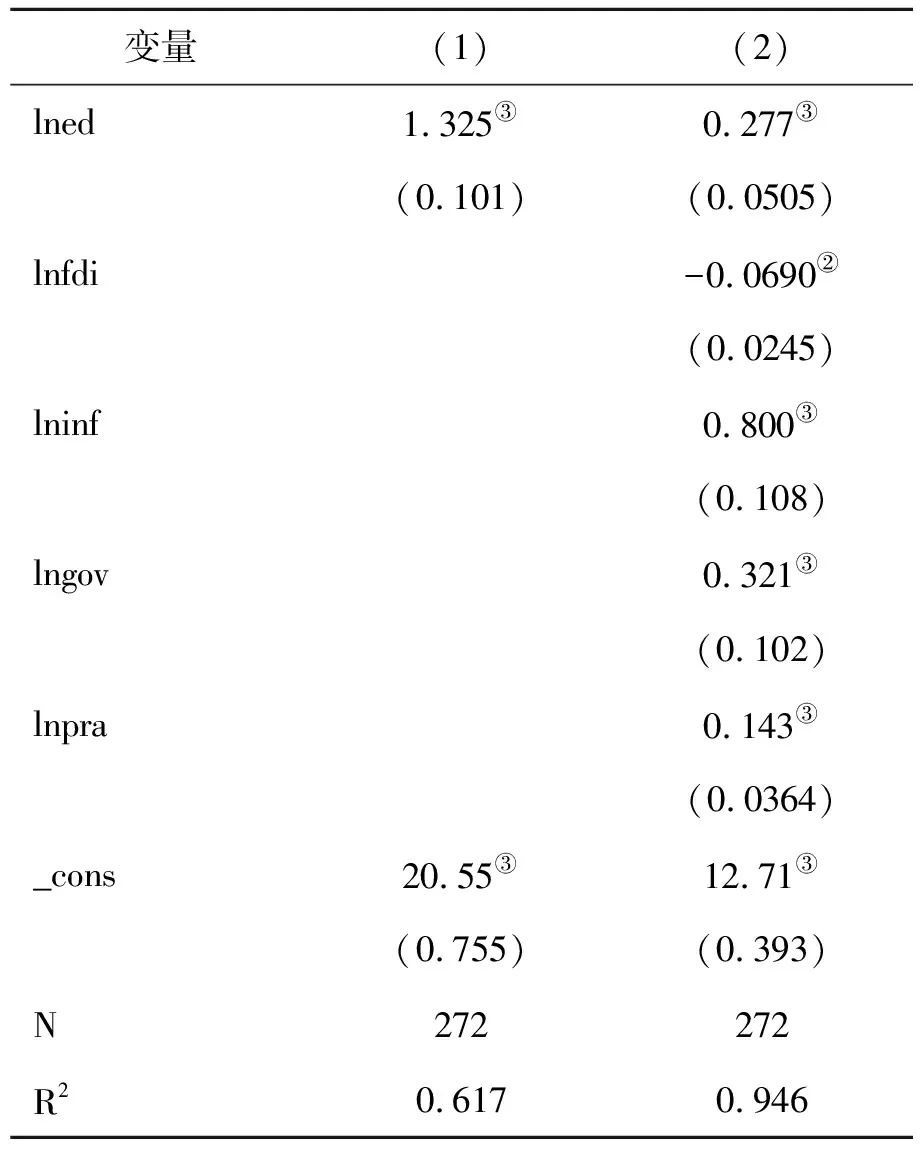

本文根据检验结果,选择固定效应模型实证分析山东省生产性服务业集聚的经济效应,回归结果见表2。

表2 全省层面的回归结果

表2为山东省生产性服务业集聚的经济效应的估计结果。模型(1)仅考虑了核心解释变量生产性服务业集聚的就业密度的回归结果,从中可知就业密度的回归系数显著为正,说明山东省生产性服务业集聚有助于促进经济发展。在模型(2)中加入控制变量后,回归结果显示生产性服务业集聚的系数在1%的显著水平上为0.227,说明加入控制变量后,生产性服务业集聚与经济增长仍然存在正相关,生产性服务业集聚每增加1%,人均生产总值就增加0.277%。

从控制变量上看,信息化水平影响系数显著为正,表明山东省信息化水平的提高显著促进了知识技术信息的传播和扩散,扩大了知识溢出效应,提高了生产性服务业集聚程度,有效促进经济发展;政府干预的回归系数显著为正,表明地方政府行为对本地经济发展有显著的正向推动作用,地方政府通过调整财政支出和产业扶持政策有利于提高产业集聚程度,促进产业结构优化升级,提升资源配置效率,推动地方经济发展;基础建设水平的回归系数显著为正,说明城市基础设施水平的提高,有利于提高城市人流、物流、信息流的流通速度,缩减了企业的生产运输时间,激活区域市场活力促进经济发展。外商直接投资的影响系数在为负,说明外商直接投资在一定程度上抑制了经济增长,原因可能与外商投资的结构和用途有关,大量外资进入生产性服务业,加剧当地市场竞争,造成生产性服务业过度集聚,从而产生拥挤效应,抑制了本地经济发展。

(二)异质性检验

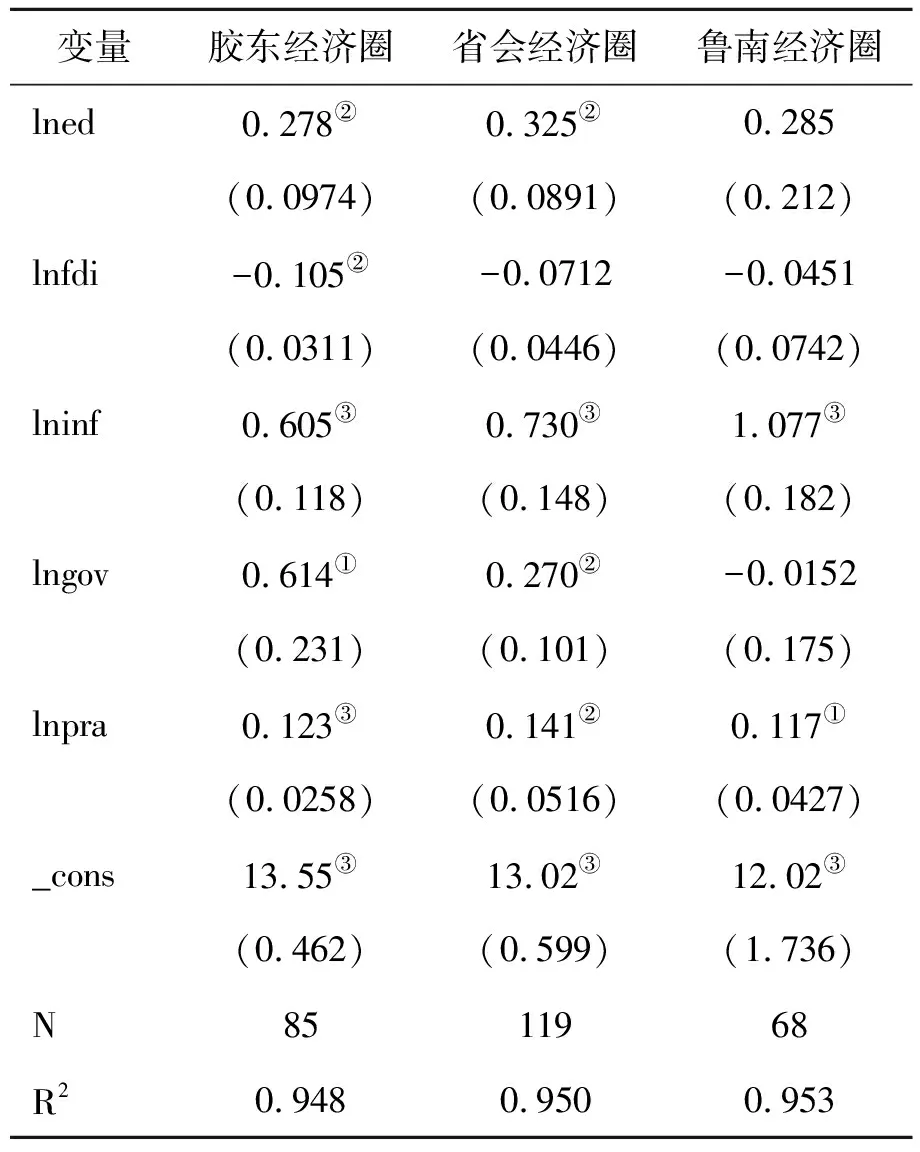

1.区域异质性检验。考虑山东区域经济发展的差异性,本文将山东省16城市分为胶东、省会、鲁南三大经济圈。胶东经济圈包括青岛、威海、烟台、日照、潍坊5市,省会经济圈包括济南、泰安、德州、淄博、聊城、东营、滨州7市,鲁南经济圈包括临沂、济宁、菏泽、枣庄4市。为考察山东省不同区域生产性服务业集聚对经济增长的影响效应,本文分别对山东省胶东、省会和鲁南三大经济圈的生产性服务业集聚对区域经济发展的影响进行固定效应模型估计,回归结果见表3。

表3 山东省三大经济圈的回归结果

从区域层面看,三大经济圈的生产性服务业集聚的经济效应存在差异性。胶东经济圈和省会经济圈的生产性服务业集聚系数均在5%水平下的显著为正,而鲁南经济圈的不显著。这表明胶东经济圈和省会经济圈的生产性服务业集聚均促进了区域经济的发展,而鲁南经济圈没有形成集聚效应。其原因在于各经济圈的要素禀赋、区位优势、产业布局、功能定位以及经济技术梯度不同所致。胶东经济圈是山东省开放程度最高、最具发展活力的区域,也是全国重要的航运、贸易、金融集聚区,经济发展较快,生产性服务业集聚水平高,容易发挥产业集聚的正向作用,推动经济加快发展;省会经济圈主要依托省会济南市,充分发挥省会城市政策引导和资源整合能力,率先实施新旧动能转换战略,促进生产性服务业与制造业协同集聚,促进经济高质量发展;鲁南经济圈是山东省内经济欠发达地区,区域内生产性服务业发展规模小、层次低。同时,鲁南经济圈内城市经济发展相对均衡,没有首位城市,生产性服务业难以形成集聚效应。

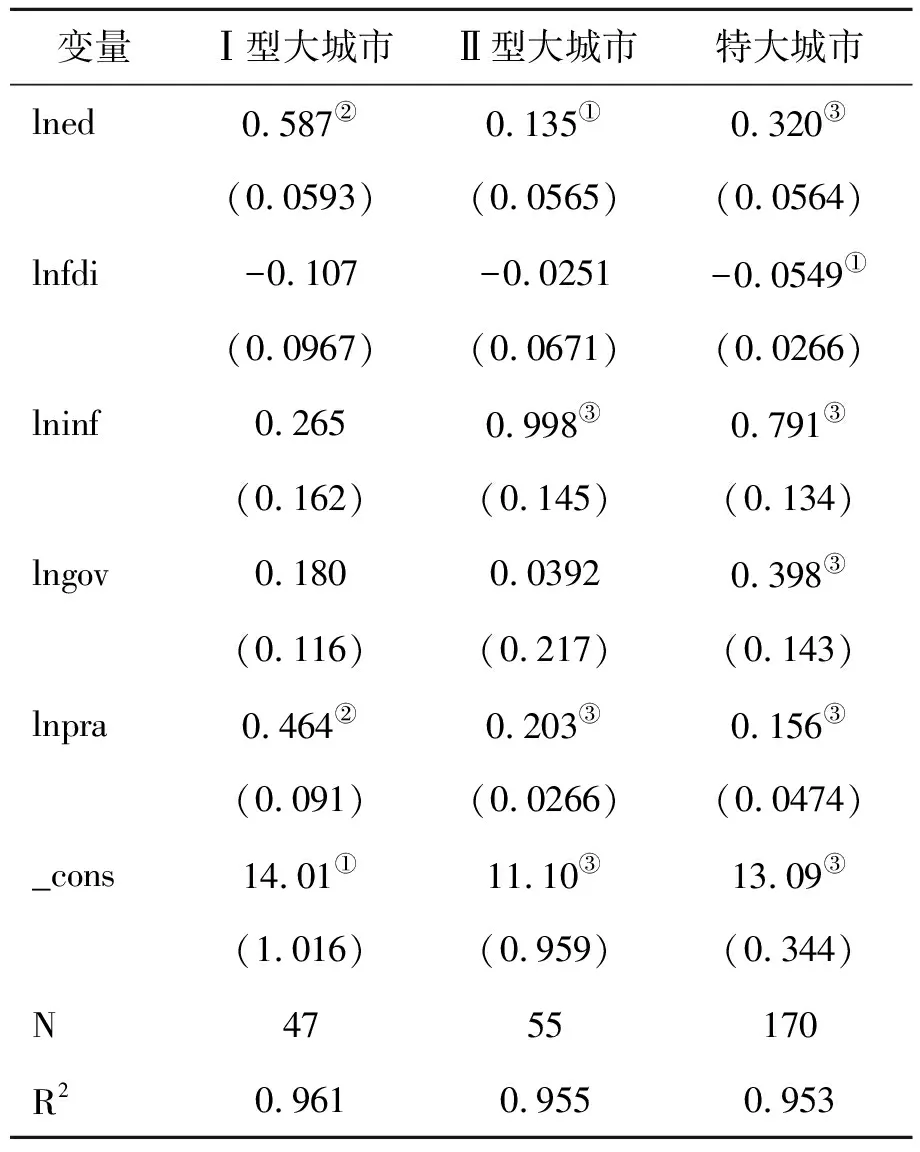

2.城市规模异质性检验。生产性服务业集聚发展往往伴随着城镇就业人口扩张,共同推动城市规模扩大,同时城市化的加快会吸引人力资本、知识资本向城市集中,进一步促使生产性服务业集聚发展,两者彼此关联,共同影响城市经济的发展。依据2014年《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,结合山东省实际情况,按照年末总人口数量作为参照变量,把城市规模划分为三类:Ⅰ型大城市(100—300万人)、Ⅱ型大城市(300—500万人)、特大城市(500万人以上),本文分析了不同城市规模下生产性服务业集聚的经济效应,结果见表4。

表4 城市规模层面的回归结果

由表4计量回归结果可知,不同城市规模下生产性服务业集聚都显著促进城市经济增长,但存在差异性。Ⅰ型大城市生产性服务业集聚对经济增长的影响系数为0.587,对经济增长影响效果最大;特大城市的回归系数为0.320,显著性最强,通过了1%的水平显著性检验;Ⅱ型大城市的回归系数为0.135,对城市经济增长的影响最小。说明生产性服务业集聚效应与城市规模存在不一致性,当城市规模较小时,其经济发展水平较低,产业结构单一,制造业和生产性服务业多以劳动密集型产业为主,生产成本低,容易形成低端生产性服务业集聚促进经济发展。当城市规模进一步扩大,对劳动力的需求相对减少,对资本知识技术的需求相对增加,低端生产性服务企业间竞争加剧,大量企业被淘汰,其产业集聚效应下降,而高端生产性服务业由于行业特性发展相对缓慢,其产业集聚优势不明显,从而导致产业集聚效应下降。当城市规模达到特大城市及以上时,城市为生产性服务业储备了大量知识资本和人力资本,有利于扩大产业集聚效应,有效促进城市经济高质量发展。

3.行业异质性检验。根据本文对生产性服务业外延的界定,从行业异质性视角进一步探究生产性服务业细分行业集聚的经济效应,结果见表5。

表5 生产性服务各行业层面的回归结果

由表5计量回归结果可知,生产性服务业细分行业集聚均存在正向集聚溢出效应,但存在行业异质性。从影响系数分析,金融业(0.135)和信息传输、计算机服务和软件业(0.111)的影响系数最大,其产业集聚对经济增长的促进作用最大。租赁和商务服务业(0.798)和科学研究、技术服务和地质勘查业(0.0759)次之,物流业(0.0638)最小。从显著性上看,交通运输、仓储和邮政业没有通过显著性检验,其他行业均通过了5%水平的显著性检验。未通过显著性检验的主要原因在于山东交通运输、仓储和邮政业的产业集中度低,产业布局分散,没有形成规模效益。

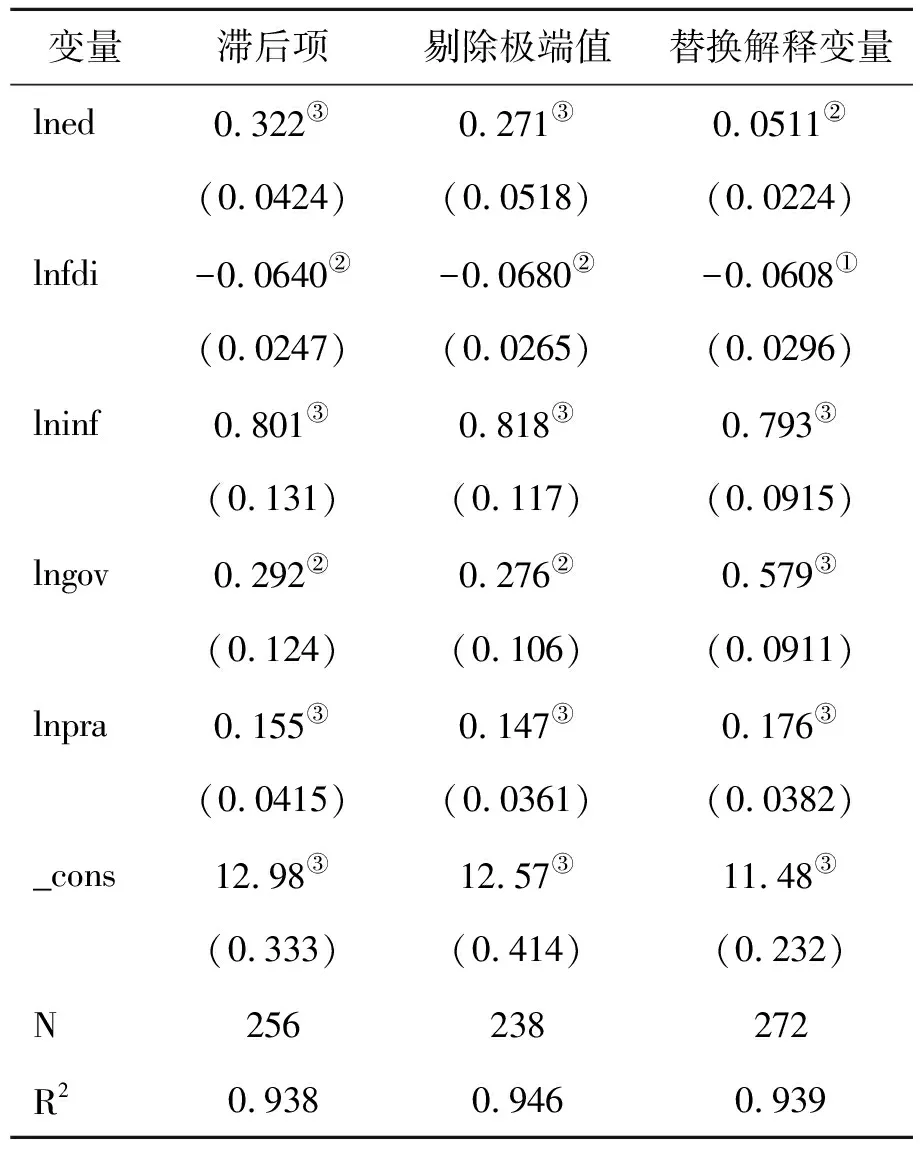

(三)稳健性检验

为保证基准回归的稳健性,本文做了三个稳健性检验。一是为消除内生性对回归结果的影响,使用滞后1年生产性服务业集聚进行回归。二是剔除极端值,为排除极端值的影响,去掉经济发展水平高的两个城市(青岛和济南)重新估计。三是更换核心解释变量,使用空间基尼系数作为生产性服务业集聚指标重新估计。检验结果见表6。几种稳健性检验的回归结果都显示,包括生产性服务业集聚的核心解释变量以及所有控制变量系数方向均具有较好的一致性,表明基准回归结论有较好的稳健性。

表6 稳健性检验

五、结论和政策建议

本文以2003—2019年山东省城市数据为研究样本,使用固定效应模型分析了山东省生产性服务业集聚的经济效应。研究结果显示,从总体上看,山东省生产性服务业集聚显著促进了城市经济发展,但存在区域、城市和行业差异性;从区域异质性看,胶东经济圈和省会经济圈生产性服务业集聚均促进区域经济发展,而鲁南经济圈不显著;从城市规模异质性看,不同城市规模下生产性服务业集聚的经济效应均显著为正,Ⅰ型大城市集聚效应最大,特大城市次之,Ⅱ型大城市最小;从行业异质性看,生产性服务业细分行业集聚效应存在差异性,金融业和信息传输、计算机服务和软件业集聚效应较强,租赁和商务服务业和科学研究、技术服务和地质勘查业集聚效应较弱,而交通运输、仓储和邮政业集聚效应不显著。基于研究结论,为推动山东省经济高质量发展提出以下政策建议。

一是引导生产性服务业适度集聚发展。在推进山东省生产性服务业集聚发展过程中,要遵循适度原则,既要制定合理的产业发展策略,保障生产性服务业适度良性发展,又要推进供给侧结构性改革,避免产业过度集聚,抑制城市经济增长。山东省应结合自身资源禀赋、战略规划,科学统筹全省产业布局,优化产业内部结构,合理调控生产性服务业集聚规模,有效发挥规模效应,强化专业化生产、知识技术溢出和改善市场效率等效应,促进全省经济高质量发展。

二是因地制宜发展生产性服务业。各级政府在制定和实施产业扶持政策时,应充分考虑到区位优势、城市规模、发展阶段和行业异质性因素,因地制宜实施不同的生产性服务业发展战略。济南、青岛等区域中心城市应大力发展高端生产性服务业,如金融业和信息传输、计算机服务和软件业,加快城市产业新旧动能转换,提高城市经济效率,带动区域经济发展。鲁南经济圈等经济欠发达区域应结合自身区位优势、要素禀赋及产业结构,大力发展租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业等生产性服务业,适度发展高端生产性服务业,更好地服务本地制造业,加快促进区域经济增长。

三是优化生产性服务业发展外部环境。良好的外部发展环境有助于提高生产性服务业发展水平和集聚规模,产生规模经济效应。加快市场经济体制改革,深化国有企业改革,打破行政区划界限,降低市场准入门槛,开放更多生产服务业领域,允许各类社会资本进入,加快全省统一大市场建设;提高外资的使用效率和功能,合理引导外商投资的结构和用途,加大对高技术产业和先进服务业的引进力度,扩大外资引进带来的知识技术溢出效应,促进本地区产业结构升级和技术进步。同时,减少对高能耗、高污染、附加值低的外资企业的引进,减少对本地经济的负面影响;完善城市基础设施建设,积极推进交通基础设施网和信息网、服务网融合发展,扩大知识信息传播的速度和范围,有效提高生产性服务业效率和质量。

四是健全产业协同发展机制。生产性服务业贯穿于制造业各生产环节,为其提供中间投入服务,制造业的发展必然会加速对金融保险、信息、贸易以及物流等服务的需求,进而促进生产性服务业发展,又可为制造业提供质优价廉的专业化服务。因此,应进一步健全生产性服务业与制造业协同发展机制,制定产业协同发展的规划、方案及政策,实施生产性服务业与制造业协同发展的“双轮驱动”战略,强化产业关联效应,既能提高生产性服务业集聚水平,又能加快发展先进制造业,加快制造业服务化,有效推动山东省产业协同集聚发展。