企业ESG表现与金融资产配置:刺激还是抑制?

上官泽明, 张媛媛

(山西财经大学 会计学院, 山西 太原 030006)

一、 引 言

ESG是一种综合考虑环境(Environment)、社会(Social)和治理(Governance)等因素的发展理念。在我国,推行ESG实践具有重大的战略意义(王大地和黄洁,2021),其与双碳目标、生态文明建设、脱贫攻坚、共同富裕等议题均息息相关。ESG的蓬勃发展使其成为现阶段评判企业综合水平的关键指标,得到全社会的高度重视(李小荣和徐腾冲,2022),并成为投资者在作出投资决策时的重要参考标准(晓芳等,2021),在建立声誉资本(Broadstock等,2021)、降低融资成本(邱牧远和殷红,2019)、增加商业信用融资(李增福和冯柳华,2022)、提高企业投资效率和企业价值(高杰英等,2021;王琳璘等,2022)、实现企业高质量发展(Ge等,2022)等方面发挥着积极作用。然而,ESG并非一定真正有益于企业可持续发展(Garvey等,2017),在ESG信息披露没有形成统一标准时,管理层利用其漏洞进行信息掩饰、寻租行为的可能性会增大(Brooks和Oikonomou,2018)。已有研究发现企业会利用ESG表现形成的良好声誉,降低其为实现盈利预期而增加污染排放所产生的负面影响(Thomas等,2022)。ESG中存在的“漂绿”现象更是会不断削弱ESG的公信力(黄世忠,2022),使其成为企业掩饰谋取私利的工具。例如,云南白药作为中华老字号,其ESG表现一直处于上游水平,但在2021年因为配置的贵州茅台、伊利股份、小米集团等股票受到资本市场走弱的影响而出现了较大亏损,对企业经营产生了严重的负面影响①详见:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16301694。,这不免让人猜测其可能存在“漂绿”ESG表现助推投机行为的嫌疑。

党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。实体经济作为国民经济的“压舱石”,在推动经济实现高质量发展的过程中发挥着举足轻重的作用。近年来,在受新冠肺炎疫情冲击和国际贸易摩擦的背景下,实体经济的持续疲软和金融市场的迅猛发展使得大量企业开始配置金融资产。学者们通过研究发现在不同动机的影响下,企业配置金融资产会产生不同的经济后果(顾雷雷等,2020),基于蓄水池动机配置的金融资产能够显著降低企业的杠杆率(刘贯春等,2018);而基于投机套利动机配置金融资产则会损害企业未来的主业业绩(杜勇等,2017),抑制企业创新(王红建等,2017),增大企业所面临的财务风险(黄贤环等,2018),从而加大了经济运行的风险,对经济高质量发展产生严重的负面影响。那么,企业ESG的整体表现是否会对金融资产配置产生影响呢?如果会产生影响,ESG的整体表现对于金融资产配置是产生刺激作用还是抑制作用呢?并且这种作用是基于蓄水池动机还是投机套利动机产生的呢?这些都是值得研究的重要问题。

为了回答上述问题,本文以2009—2020年A股上市公司为样本,研究企业ESG表现对金融资产配置的影响,并进一步进行动机检验,以厘清企业ESG表现与金融资产配置之间的作用机理。研究发现,企业ESG表现非但没有抑制金融资产配置,反而会对金融资产配置产生刺激效应;聚焦金融资产配置的动机研究发现,“蓄水池”动机不会对这一刺激作用产生调节效应,而“投机套利”动机则会增强这一刺激作用,说明企业存在着“漂绿”ESG表现以掩盖金融资产的投机套利动机。为了抑制这一动机,本文从压力、机会以及借口三个角度作了进一步研究后发现,在内外部压力小、投机套利机会寡以及合理化借口少的情形下,企业ESG表现对金融资产配置的刺激作用会受到抑制。

本文可能的研究贡献主要表现在以下三方面:(1)研究了企业ESG整体表现对金融资产配置的影响。现有文献大多侧重于研究社会责任(CSR)单一维度对金融资产配置的影响(刘姝雯等,2019;顾雷雷等,2020;孟庆斌和侯粲然,2020),却并未注意到企业在借助环境(E)和社会责任(S)的表现发挥声誉保险效应的同时,也可以通过粉饰公司治理(G)的表现传递虚假的治理情况来掩盖自利行为,由此更加全面、立体地揭示了二者之间的内在逻辑。(2)本文结合金融资产配置的动机进行检验,识别出企业会借助ESG表现来掩盖配置金融资产的投机套利行为,揭示了当前我国企业ESG表现影响金融资产配置的作用机理。(3)本文基于“压力—机会—借口”的视角,找到了可以有效抑制企业ESG表现刺激金融资产配置的治理场景,为抑制企业“漂绿”现象、引导金融回归实体经济提供了理论依据。

二、 文献回顾、理论分析与研究假设

(一)文献回顾

关于金融资产配置的影响因素研究,学者们在企业层面上主要围绕高管个人特征(杜勇等,2019)、经营决策(闫海洲和陈百助,2018)、公司结构(梁上坤和徐灿宇,2021)等视角展开进一步分析。与此同时,也有文献开始注意到企业社会责任单一维度对金融资产配置所产生的影响,部分学者认为社会责任具有一定的“声誉保险”作用(Godfrey,2005;Godfrey等,2009),会显著提高金融资产配置,成为管理者掩饰自利行为的工具,存在“金融化效应”(顾雷雷等,2020;孟庆斌和侯粲然,2020);但也有研究发现社会责任会成为抑制企业金融化的重要管理工具(刘姝雯等,2019)。

ESG是当前企业可持续发展理念的具体表现,虽然有部分研究将企业社会责任(CSR)和ESG概念混用(Gillan等,2021;Wang和Sarkis,2017),但其实二者实质上并不完全相同。ESG理念同时包含环境、社会责任以及公司治理三个维度,是一种高度融合了可持续发展理念的评价标准,更具有全面性(Drempetic 等,2020;Burke,2022),也更强调从金融视角关注企业经营活动可能带来的风险和潜在回报(黄珺等,2023)。此外,相较于社会责任报告编制的自由裁量权,ESG表现的量化更具有可比性(陈若鸿等,2022)。鉴于ESG和CSR有较大差异,本文将拓展企业可持续发展理念,打破已有文献从单一维度探究对金融资产配置影响的做法,考察ESG作为一个整体如何影响金融资产配置。

(二)理论分析与研究假设

现有研究大多认为企业配置金融资产是出于两大动机:蓄水池动机和投机套利动机。其中,蓄水池动机是指企业配置金融资产的目的是进行预防性储蓄,缓解企业在未来可能面临的资金困难。投机套利动机则主要是由于金融资产通常拥有较高的收益率,在股东价值导向下,企业管理层往往更加注重企业能够获得的经济利益,并为此加大金融资产的配置特别是高收益率的金融资产(Crotty,1990;Stockhammer,2006;胡奕明等,2017)。因此,本文将基于这两大动机来分析企业ESG表现对金融资产配置的影响。

1.企业ESG表现会刺激金融资产配置

一方面,当企业配置金融资产主要是出于蓄水池动机时,企业ESG表现对于资金的占用可能会加剧企业金融化,以应对未来出现的现金流短缺问题。新古典理论认为,企业在环境治理、社会责任等方面的投资并不能够带来直接的经济利益,反而会占用企业的部分资金(史敏等,2017;邱牧远和殷红,2019;高杰英等,2021),而且维持良好的ESG绩效也会增加企业运营成本(李小荣和徐腾冲,2022),在内部资源有限的条件下会形成现金流压力。以ESG中的环境(Environment)为例,环境标准的提升使得企业的经营成本相应增加(俞毛毛和马妍妍,2021),企业污染防治和绿色技术创新需要投入大量的前期资金,这无疑会影响企业未来现金流,从而产生高额的资金需求(蔡海静等,2021)。由此可见,由于企业ESG行为会占用相当部分资金,解决未来发展的资金短缺问题会变得紧迫,企业进行预防性储蓄的动机也会进一步增强,企业更可能通过配置流动性较强的金融资产来减轻未来的现金流压力,从而加大金融资产配置。

另一方面,当企业配置金融资产是出于投机套利动机时,企业ESG表现也可能会助推金融资产配置行为以获取超额经济利益。环境(E)方面,近年来,在生态文明建设和实现双碳目标的倡导下,环境治理已经成为企业重中之重的问题,而ESG理念与政策目标高度契合,能够有效提高组织的合法性,缓解融资约束,在逐利动机的引导下将企业资金流向金融资产配置。在社会责任(S)方面,Friedman(1970)提出企业履行社会责任是对于企业资源的一种浪费,因为其更多的是服务于管理层利益而非股东利益,且ESG报告中广泛存在的“漂绿”行为也使得其有沦为宣传噱头的风险(黄世忠,2022),管理层可以通过ESG表现的外衣来掩饰其投机行为,从而获取更多的利益。在公司治理(G)方面,由于现阶段企业ESG信息披露具有自愿性、选择性、低规范性等特点(席龙胜和王岩,2022),企业很可能只是通过“清洗”来获得高评级,而并未落实公司高效治理的相关举措,发挥实质性的治理作用,这就使得管理层更可能通过信息管理来夸大企业自身表现以掩饰内部治理结构的不足,蒙蔽监督部门,致使其放松监管力度,为管理层更好地实施自利性行为留下可操作的漏洞,从而有利于管理层借助这些虚假信息将资本转向并加速流向投机活动,增加企业金融资产配置。综上,ESG整体表现的改善,既可以提升企业声誉(孙慧等,2023),轻松赢得利益相关者的信任,为企业配置金融资产提供资金支持;也可以进一步掩饰管理层自利行为,实现企业超额收益增长。一旦管理层将ESG整体表现作为配置金融资产的“金融工具”,就会进一步增强其投机动机,为了获取超额经济利润和管理层自身利益,从而提高企业金融资产配置程度。

2.企业ESG表现会抑制金融资产配置

一方面,当企业配置金融资产主要是出于蓄水池动机时,企业ESG表现对未来现金流的有效保障会降低预防储蓄动机,从而减少金融资产配置。依据资源依赖理论和利益相关者理论,在我国以银行为主的金融体系下,ESG作为一种非财务信息披露,能够提供更多的增量信息,降低信息不对称程度(王琳璘等,2022),打消金融机构等利益相关者对于借贷企业的不信任,提高企业资金的可获得性,显著地降低企业的融资成本(Zhong和Gao,2017;邱牧远和殷红,2019),从而缓解企业的未来现金流压力。同时,良好的ESG表现可以有效减少企业违规行为,避免企业可能面临的环境行政处罚,大大降低了企业的债务违约风险。良好的ESG表现也能够提高组织合法性,更容易建立良好的政企关系以获得优质资源及机会(李志斌等,2022)。由此可见,在ESG表现促使企业未来现金流得到保障的情况下,企业无需持有大量金融资产进行预防性储蓄,配置金融资产的动机就会弱化,从而降低企业金融化程度。

另一方面,当企业配置金融资产主要是出于投机套利动机时,企业ESG表现能够发挥监督治理作用,从而抑制金融资产配置。真正良好的ESG表现意味着企业拥有较为完善的公司治理机制,能够对管理层形成实质性的内部监督,抑制管理层的投机行为;良好的ESG表现也能够吸引更多的媒体报道和分析师关注,从而形成较强的外部监督,使得管理层在进行经营投资决策时变得更加谨慎(高杰英等,2021)。在内外部监管机制的共同作用下,企业配置金融资产的投机套利动机将受到实质性的约束,金融化的投机行为也将大幅减少,金融资产配置水平随之降低。同时,利益相关者利益最大化的价值导向会使得企业更看重和改善ESG表现,将社会绩效置于财务绩效之上,从而抑制管理层机会主义行为,使其尽可能地将资源用于主业投资,提高企业核心竞争力(刘姝雯等,2019),企业可用于投入金融资产的资金也将大幅减少,从而抑制金融资产配置行为。

综上,金融资产配置的蓄水池动机和投机套利动机能够产生上述不同的影响,从而使得ESG表现既可能刺激金融资产的配置,也可能抑制金融资产的配置。因此,本文提出如下竞争性假设:

H1a:企业ESG表现会刺激金融资产配置。

H1b:企业ESG表现会抑制金融资产配置。

三、 研究设计

(一)数据来源与样本选择

本文以2009—2020年中国A股上市公司为样本,其中ESG评级数据来源于Wind数据库,其他数据来源于CSMAR数据库。本文的样本区间是根据华证ESG评级公开发布时间选取的。本文按照下列标准对原始数据进行筛选:(1)剔除金融业、房地产业的样本;(2)剔除ST或*ST等T类样本;(3)剔除上市不满一年的样本以及存在缺失值的样本,同时为了消除极端值的影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位上进行Winsorize处理,最终得到样本数据23 879个观测值,本文使用stata15.1进行数据分析。

(二)变量选择

1.企业金融资产配置程度(Final)。借鉴向海凌等(2020)、吴非等(2021)的做法采用金融资产占总资产的比例来衡量企业金融资产配置程度。其中金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、投资性房地产净额、长期股权投资净额等。

2.企业ESG表现(ESG)。借鉴高杰英等(2021)、王琳璘等(2022)的做法,选取华证ESG每年末评级进行度量,将ESG等级从低到高依次赋值为1-9。

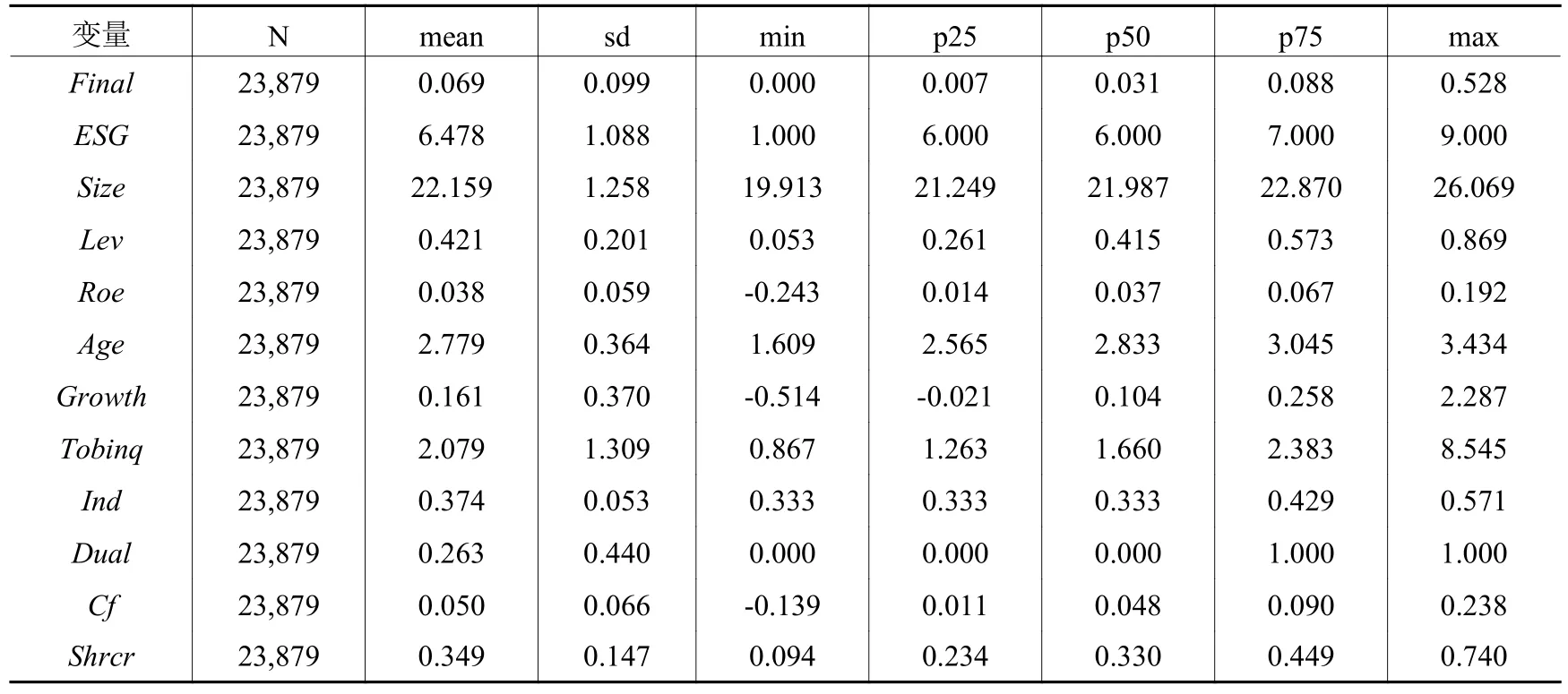

3.控制变量。本文借鉴顾雷雷等(2020)、王少华等(2022)、黄贤环等(2022)的研究,确定了如下控制变量:企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、净资产收益率(Roe)、企业年龄(Age)、成长能力(Growth)、市值情况(Tobinq)、独立董事比例(Ind)、二职合一(Dual)、自由现金流(Cf)、股权集中度(Shrcr)。变量定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型设定

基于前文的研究假设,本文构建模型(1)进行检验:

其中,Final代表企业金融资产配置程度,ESG代表企业ESG表现,Controls代表企业规模、净资产收益率、企业年龄等控制变量。为了进一步控制不随行业和时间变化的不可观测因素,在模型中加入了时间固定效应和行业固定效应。为避免扰动项异方差对实证结果的影响,本文使用公司层面聚类稳健标准误。

同时,为了厘清企业ESG表现与金融资产配置之间的影响究竟是基于金融资产配置的何种动机,本文借鉴梁上坤和徐灿宇(2021)的做法,通过构建融资约束的虚拟变量和投资收益占比的虚拟变量来分别对蓄水池动机和投机套利动机进行检验。在模型(1)的基础上,分别加入蓄水池动机的代理变量、投机套利动机的代理变量以及其与企业ESG表现的交互项,从而构建模型(2)进行实证研究。其中,KZ为蓄水池动机的代理变量,是根据KZ指数的中位数生成的虚拟变量,当企业KZ指数高于中位数时,KZ取值为1,表示企业的蓄水池动机较强,否则取值为0。Profit为投机套利动机的代理变量,是借鉴王红建等(2017)的做法,以企业当年投资收益与净利润的比值来衡量投资收益占比并构建的虚拟变量,当该比值超过中位数时,Profit取值为1,表示企业的投机套利动机较强,否则取值为0。

四、 实证结果与分析

(一)描述性统计

表2是描述性统计结果。从表2可知,Final的均值和标准差分别为0.069和0.099,最小值和最大值分别为0.000和0.528,说明企业之间的金融资产配置程度差异较大。ESG的均值为6.478,方差为1.088,表明企业整体ESG表现良好。其他控制变量的分布特征与现有研究基本保持一致。

表2 主要变量的描述性统计结果

(二)企业ESG表现对金融资产配置的影响

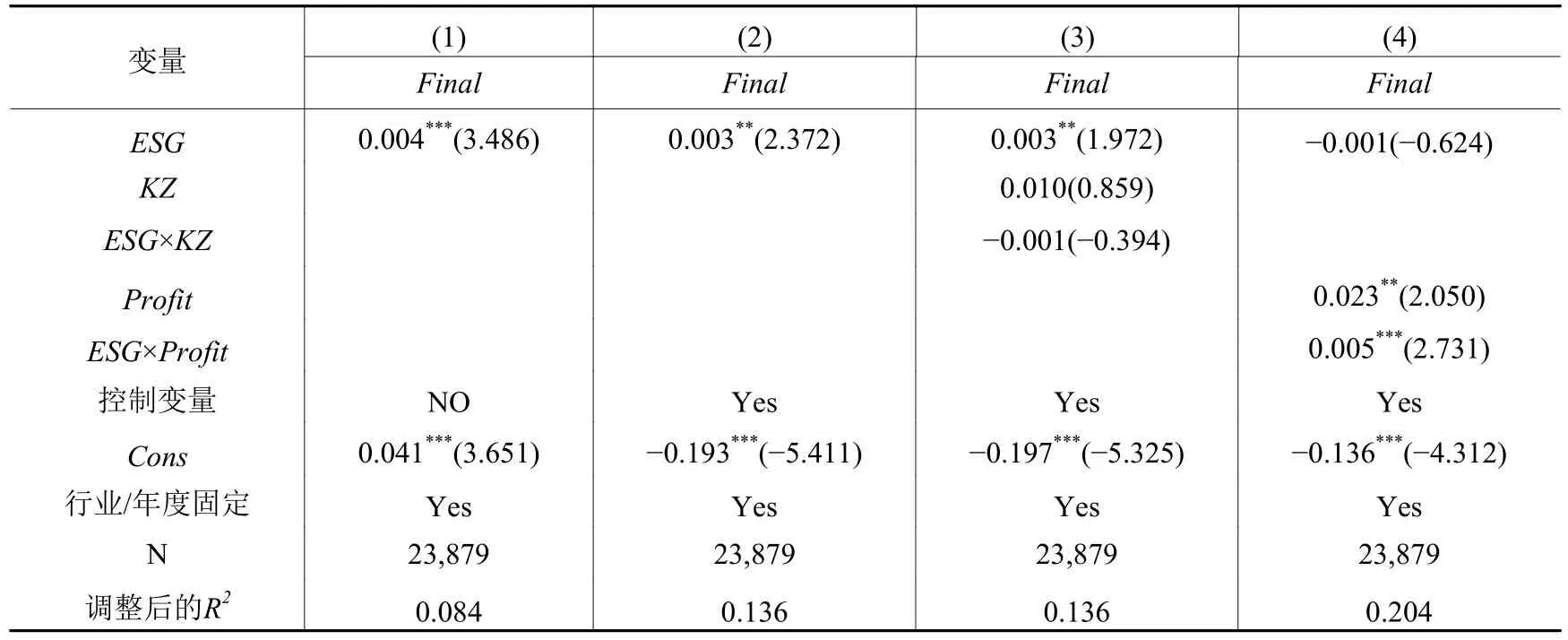

表3的列(1)、列(2)汇报了企业ESG表现与金融资产配置的回归结果。其中,列(1)仅控制了行业固定效应和年度固定效应,列(2)进一步加入了可能会产生影响的控制变量。回归结果显示,列(1)、列(2)中ESG的系数均显著为正。这表明,企业ESG表现越好,越倾向于配置更多的金融资产,即企业ESG表现能够刺激金融资产配置,验证了假设H1a,同时排除了本文的研究假设H1b。

表3 企业ESG表现与金融资产配置

由于企业在配置金融资产时存在蓄水池动机和投机套利动机,本文将继续分析主要是何种动机对企业ESG表现与金融资产配置之间的关系产生影响。表3的列(3)、列(4)汇报了模型(2)的回归结果,列(3)中ESG×KZ的系数为负但不显著,表明蓄水池动机不会显著影响企业ESG表现与金融资产配置之间的关系。列(4)中ESG×Profit的系数显著为正,表明投机套利动机会显著影响企业ESG表现与金融资产配置之间的关系。

上述结果表明,企业配置金融资产更多的是出于投机套利动机,意图通过“漂绿”ESG报告掩饰管理层投机行为,从而将企业现金流流向能够为企业带来更高收益的金融资产;而并非是出于预防储蓄动机,为企业未来可能遇到的财务困境储备资金。这同时也暴露了我国目前ESG信息披露准则和企业内外监管方面仍存在一定漏洞,亟需改善。

(三)稳健性检验①因篇幅限制,部分稳健性检验的实证结果在此不予汇报,有需要者可向作者索取。

1.替换变量。(1)替换因变量。借鉴张成思和张步昙(2016)、黄贤环和王瑶(2019)的做法,通过“(交易性金融资产+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+长期股权投资+投资性房地产净额)/资产总额”重新构建指标Final1衡量企业金融资产配置程度。(2)替换自变量。本文改变对于华证ESG评级的赋值方法,采用三分制重新构建衡量企业ESG表现的指标ESG1。在分别替换上述变量后,重新对模型(1)、模型(2)进行回归,回归结果保持不变。

2.调整样本区间。本文借鉴钱爱民等(2023)的做法,考虑到2015年中国“股灾”等重大金融事件冲击对金融资产配置可能带来的潜在影响,剔除了数据中2015年的样本进行检验,回归结果并未改变本文的基本结论。

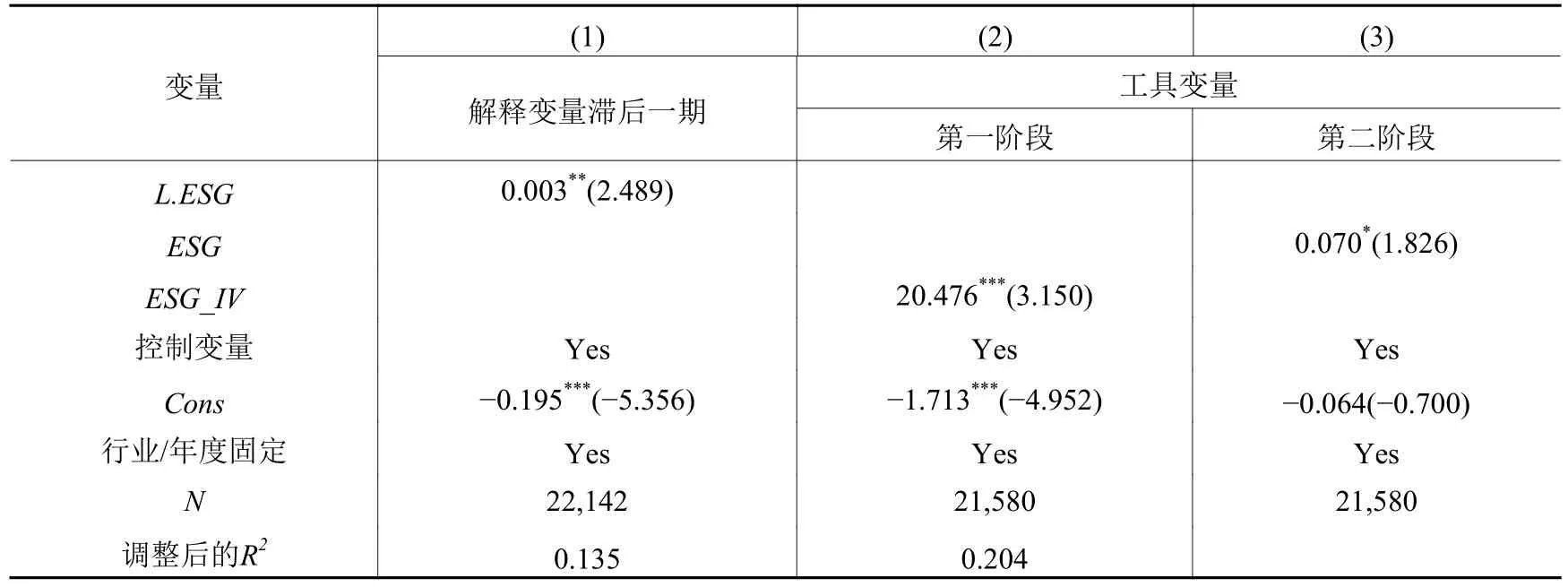

3.缓解内生性问题。(1)将解释变量滞后一期。本文借鉴高杰英等(2021)的做法,将解释变量滞后一期以缓解反向因果关系,回归结果见表4的列(1),与前文研究结论保持一致。(2)使用工具变量。一般而言,地区无偿献血率高表明该地区市民公德意识较高,该地区的企业管理层也会更加重视ESG理念的落实,这就满足了工具变量的相关性要求;而无偿献血率不会对企业金融资产配置产生直接影响,这也满足了工具变量的排他性要求。已有文献使用各省无偿献血率作为ESG的工具变量(凌鸿程和阳镇,2023;伊凌雪等,2022),本文借鉴这一做法,拟采用2011年各省份无偿献血率构造工具变量,但该数据为截面数据,不适合直接用于面板数据的计量分析,会导致固定效应模型难以度量。鉴于此,本文借鉴Nunn和Qian(2014)、黄群慧等(2019)、赵涛等(2020)将截面性质的工具变量与时间序列变量交乘的做法,构造新的工具变量。考虑到人类发展指数由联合国研究发布,具有一定的权威性和代表性,能够满足本文需要与时间有关变量的要求;同时,无偿献血也是人类文明发展和进步的重要表现,与ESG倡导的可持续发展理念相吻合。因此,本文选取联合国公布的中国历年的人类发展指数作为时间序列变量,将2011年各省份无偿献血率(与个体变化有关)与上一期中国的人类发展指数(与时间有关)的交乘项作为工具变量(ESG_IV),并通过交乘项反映地区无偿献血率各年的变化情况。本文使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归,回归结果见表4的列(2)、列(3),结果发现ESG的系数显著为正,再次说明企业ESG表现能够促进金融化的结论是稳健的。同时,上述工具变量的选取拒绝了不可识别假设和弱工具变量假设,这些检验均可以证明工具变量的选取是有效的。

表4 内生性分析结果

五、 进一步分析

(一)“压力—机会—借口”视角的治理场景分析

前文研究发现了企业意图“漂绿”ESG表现以配置金融资产的投机套利动机,那么如何才能有效治理这一不良现象呢?本文认为金融资产配置在某种程度上具有“轻微违规”的特征,而企业违规是“压力或动机”“机会”“借口”三种因素导致的结果(Albrecht等,1995),因此,本文将从企业配置金融资产的压力、机会、借口三个维度出发,研究哪些场景可以有效抑制ESG表现对金融资产配置的刺激效应。

1.“压力”视角的治理场景分析

企业在进行投资决策时会受到内外部压力的影响。一方面,企业内部的业绩下滑压力驱使企业为实现业绩目标、扭亏转盈而影响金融资产配置(杜勇等,2017);另一方面,由于环境规制压力与ESG中E(环境)的表现密切相关,且在企业面临的外部压力中,环境规制压力对实体投资收益率的负面影响会引致不同的金融化驱动力(蔡海静等,2021)。因此,本文将基于“压力”的视角,从内外部视角出发考察业绩下滑压力、环境规制压力对企业ESG表现与金融资产配置关系的影响。

(1)业绩下滑压力。出现业绩下滑的企业往往存在主业经营不善、发展进入瓶颈期的问题,为了缓解业绩下滑压力、突破困局,企业更可能倾向于通过配置高收益率的金融资产以获取超额经济利润,实现业绩增长;而在业绩上升的企业经营状况相对较好,企业为实现业绩目标而实施投机行为的动机减弱,企业ESG表现对于金融资产配置的促进作用也会在一定程度上降低。本文将企业业绩相对于上期业绩出现上升或下降作为不同的两组样本。回归结果见表5的列(1)与列(2),相较于业绩上升的企业,ESG的系数在业绩下降的企业中更显著。为进一步检验组间差异的显著性,本文采用自抽样法(Bootstrap)抽样1 000次进行测试(后文进行组间系数差异检验方式相同),计算得到的经验P值为0.066且在10%水平上显著,可见ESG的系数在两组之间存在显著差异。这说明ESG表现对金融资产配置的促进作用在业绩下滑的企业中更显著,也间接表明良好的业绩表现能够有效抑制企业ESG表现对金融资产配置的刺激作用。

表5 “压力”视角下的治理场景分析

(2)环境规制压力。地区环境压力程度的不同会引起企业响应环境规制行为的分化,从而影响企业的金融资产配置(蔡海静等,2021)。处于高环境规制压力下的企业,由于环境治理抬高了企业经营成本,恶化实体盈利状况,企业更可能出于逐利动机扩张金融投资;而处于低环境规制压力下的企业,经营状况受政策调整和波动的影响较小,逐利动机相对减弱,弱化企业利用ESG表现实施金融资产配置的可能性。本文借鉴刘荣增和何春(2021)的做法,采用工业污染治理投资完成额占第二产业的比重来衡量环境规制(ER),并以其所在省份的中位数作为分组标准,高于中位数取值为1,否则为0。分组回归结果见表5的列(3)、列(4),相较于环境规制弱的样本,ESG的系数在环境规制强的样本中更显著,且组间系数差异检验证实两组系数存在显著差异,说明ESG表现对金融资产配置的促进作用在环境规制强的企业中更显著,也间接表明相对适度的环境规制能减弱企业ESG表现对金融资产配置的刺激作用。

2.“机会”视角的治理场景分析

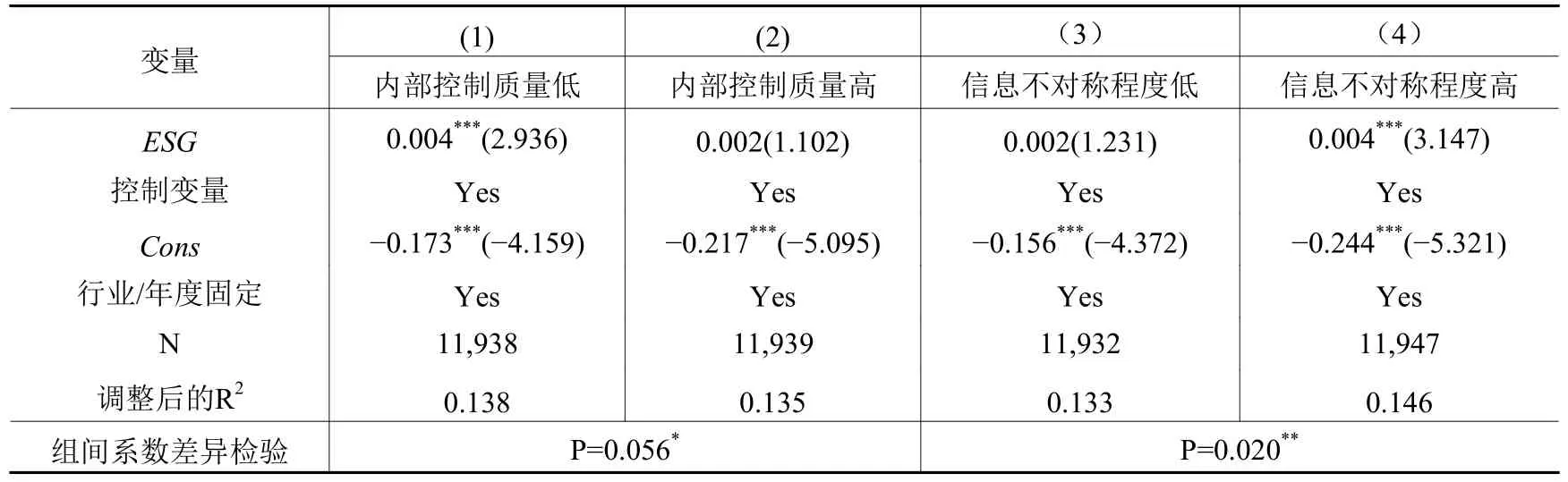

规范完善的公司治理结构能够在很大程度上抑制企业投机行为的实施。一方面,内部控制能够在企业经营的各环节有效实现权力制衡,规范企业金融化行为(黄贤环和杨钰洁,2022);另一方面,企业的信息不对称所形成的遮掩效应能够为投机行为提供机会,从而影响金融资产配置。因此,本文将基于“机会”的视角,考察内部控制质量、信息不对称程度对企业ESG表现与金融资产配置关系的影响。

(1)内部控制质量。当企业内部控制质量低时,由于权力制衡薄弱,管理层更可能寻求机会通过投机行为以谋取私利,其利用ESG表现实施金融资产配置的可能性也将进一步上升;而在内部控制质量高的企业中,能够实现对企业内部的有效制衡和监督,及时识别和有效规避投资过程中可能存在的风险,约束高管的自利行为。本文采用迪博内部控制指数衡量内部控制质量(IC),并以其中位数作为分组标准,高于中位数为内部控制质量高组,否则为内部控制质量低组。分组回归结果见表6的列(1)、列(2),相较于内部控制质量高的企业,ESG的系数在内部控制质量低的企业中更显著,且两组系数的差异性通过了显著性检验。这说明ESG表现对企业金融资产配置的促进作用在内部控制质量低的企业中更显著,也间接表明了较高的内部控制质量能够抑制ESG表现对金融资产配置的刺激作用。

表6 “机会”视角下的治理场景分析

(2)信息不对称程度。信息不对称是驱动企业金融资产配置的重要影响因素。在信息不对称程度高的企业,由于外部投资者无法明晰企业经营决策,管理层就更有可能实施自利行为,发挥企业ESG表现的信息遮蔽效应,从而加剧金融资产配置。而在信息不对称程度低的企业,外部投资者能够对管理层的投资决策形成有效监督,抑制企业利用自身信息优势来损害利益相关者的利益,降低企业通过ESG表现操纵金融资产配置的可能性。本文借鉴Dechow(1995)、徐思等(2022)的做法,采用修正Jones模型计算的操纵性应计利润的绝对值衡量盈余管理程度,并以其中位数作为分组标准,大于中位数为盈余管理程度高组,即信息不对称程度高组,反之为盈余管理程度低组,即信息不对称程度低组。分组回归及组间系数差异检验结果见表6的列(3)、列(4),相较于盈余管理程度低的企业,ESG的系数在盈余管理程度高的企业中更显著,且组间系数差异检验证实两组系数存在显著差异,说明ESG表现对企业金融资产配置的促进作用在信息不对称程度高的企业中更显著,也间接表明了信息不对称程度的降低能够抑制ESG表现对金融资产配置的刺激作用。

3.“借口”视角的治理场景分析

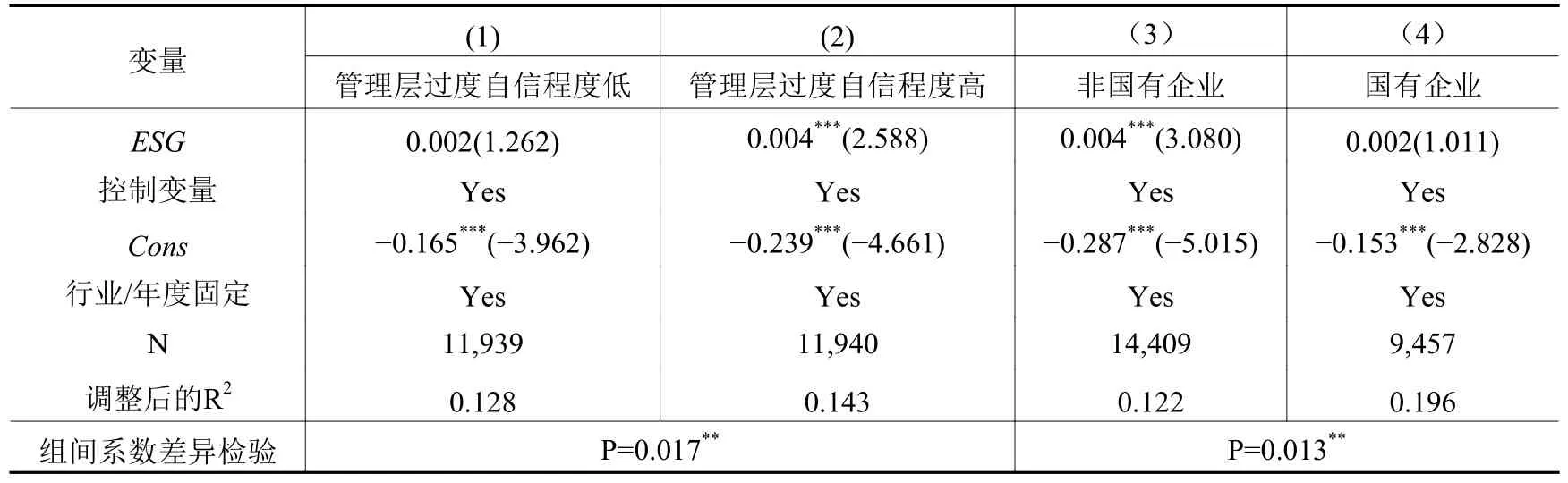

企业投资决策的制定离不开决策主体、决策资源。一方面,管理层作为公司的领导者,其个人特征会对公司决策产生重要影响(Hambrick和Mason,1984);而过度自信的管理层由于对风险偏好的程度高,更容易自我认可金融投资活动,从而提高金融资产配置比例。另一方面,由于产权性质不同而形成的政策资源上的差距,非国有企业更可能将配置金融资产视为合理化行为,通过增持金融资产以追求利益最大化。因此,本文将基于“借口(自我合理化)”的视角,考察管理层过度自信、产权性质对企业ESG表现与金融资产配置关系的影响。

(1)管理层过度自信。心理因素是影响管理者投资决策的重要原因(闫海洲和陈百助,2018)。当企业管理层过度自信程度高时,会更偏向于投资风险类项目(Hirshleifer 等,2012),更可能高估金融资产带来的收益,而低估其潜在的风险,也更可能认为开展金融资产投资活动能最大化收益,使得配置金融资产的投机行为与管理层的道德观念、行为准则相符,从而自我认可金融资产配置行为。当过度自信的管理层将金融投资活动自我合理化时,其利用和操纵ESG表现,加大金融资产配置以获取超额经济利润的可能性进一步增加。鉴于此,本文借鉴Hayward和Hambrick(1997)、姜付秀等(2009)的做法,采用薪酬最高的前三名高管薪酬总和占所有高管薪酬总和的比例来构建指标,以衡量管理层过度自信,并以其中位数作为分组标准,大于中位数为管理层过度自信程度高组,否则为管理层过度自信程度低组。分组回归结果见表7的列(1)、列(2),相较于管理层过度自信程度低的分组,ESG的系数在管理层过度自信程度高的分组中更显著,且组间系数差异检验证实两组系数存在显著差异。这说明ESG表现对企业金融资产配置的促进作用在管理层过度自信程度高的情形下更显著,也间接表明理性的管理层能够抑制ESG表现对金融资产配置的刺激作用。

表7 “借口”视角下的治理场景分析

(2)产权性质。国有企业由于政府信用背书,具有天然的竞争优势,且政策导向性较强,企业逐利动机相对较弱,由此,国有企业对金融资产投资活动也相对规范,更愿意遵从政策引导;非国有企业由于自身经营风险的存在和缺乏政治优势,更容易在金融市场中受到信贷歧视。在企业可获得资源受限时,低成本、高收益的金融投资高度契合企业提高市场竞争地位和维护股东权益的需求,更可能以政策待遇上的差距为借口将金融投资活动视为合理化行为,借助企业ESG表现发挥的声誉保险效应而增持金融资产。基于此,本文将全样本分为非国有企业和国有企业进行分组回归。回归结果见表7的列(3)、列(4),相对于国有企业,非国有企业中ESG的系数更显著,且组间系数差异检验证实两组系数存在显著差异,这说明ESG表现对企业金融资产配置的促进作用在非国有企业中更显著,也间接表明了国有产权性质能够抑制ESG表现对金融资产配置的刺激效应。

(二)基于公司治理维度(G)的研究

投资决策的制定与企业经营治理密切相关,而ESG中G维度恰恰关注的是公司治理维度,那么公司治理维度(G)对企业的金融资产配置会产生怎样的影响呢?本文借鉴周方召等(2020)的做法,将和讯网发布的《上市公司社会责任报告》评价得分中的股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任三项得分合并加总得到公司治理(G)的评分,并探究其对金融资产配置的影响。回归结果显示G的回归系数显著为正,说明公司治理水平的提高不仅没有起到抑制金融资产配置的作用,反而助推企业增持金融资产,这可能是由于企业“漂绿”了治理层面的信息,实质上并未发挥真正的治理作用,反而是进一步掩饰了企业的投机行为。实证结果限于篇幅,省略报告。

六、 研究结论与政策建议

(一)研究结论

本文通过理论分析得出了关于ESG表现与金融资产配置之间关系的竞争性假说,然后选取2009—2020年A股上市公司的数据实证研究发现,企业ESG表现对金融资产配置产生刺激作用;通过动机识别检验发现,相对“蓄水池”动机而言,“投机套利”动机会增强ESG表现对金融资产配置的刺激效应,表明企业会借助ESG表现来掩盖配置金融资产的投机套利行为;基于“压力—机会—借口”的治理视角研究发现,企业ESG表现对金融资产配置的刺激效应在“压力”小、“机会”寡、“借口”少的情形下会受到抑制。本研究不仅为揭示企业ESG披露的真实性提供理论依据,而且为监管部门强化对企业ESG“漂绿”行为的监管进而遏制经济“脱实向虚”提供政策启示。

(二)政策建议

2022年,中国证监会在《上市公司投资者关系管理工作指引(2022)》中首次将“公司的环境、社会和治理信息(ESG)”纳入投资者关系管理的沟通内容中,这意味着企业ESG信息的披露将成为我国资本市场监管的新方向。基于上述结论,为了防止企业ESG表现沦为金融资产配置的“金融工具”,本文提出如下政策建议:(1)企业要真正落实ESG发展理念,严防利用ESG表现来掩盖配置金融资产的投机套利动机。第一,要结合现金流情况,分析研判ESG表现对金融资产配置动机的影响,严防管理层通过ESG“漂绿”服务于投机套利动机,从而导致金融资产配置比例的提高。第二,应积极完善内部控制体系,形成对ESG疑似“漂绿”行为的有效制衡和监督,约束过度金融化的投机行为。第三,须加强信息透明度建设,规范信息披露机制,防止企业利用信息不对称所造成的信息遮蔽实施自利行为。第四,须制定科学合理的薪酬激励机制,完善业绩考评体系,使管理层着眼于企业长远价值的实现。(2)政府相关部门要积极关注企业可能存在的ESG“漂绿”行为,防止企业脱实向虚。第一,应当协助完善ESG信息披露机制。政府可以通过强制性规定引导和推动ESG体系不断完善、规范,鼓励第三方评级机构持续改进ESG评估技术,有效识别企业为提高ESG表现进行的“绿色清洗”,提高ESG信息披露质量,充分发挥ESG理念的积极作用。第二,加大对非国有企业披露ESG信息的监督和指导,引导非国有企业合规、合理地追求利润增长,而不是盲目地进行金融投资。第三,在制定环境规制政策时,应当充分考虑本地企业的韧性等特征,将环境规制强度的提升幅度控制在科学合理的范围内,帮助企业实现可持续发展。