政治转型背景下宪法设计中的女性权利

——突尼斯和埃及的比较分析

沈 欣

革命与社会运动是政治学研究的重要议题,性别作为考察该领域的重要视角并未受到足够重视,传统研究未经批判地自然呈现为一种男性面向。然而事实上,首先,革命与社会运动在其组织和目标中都以明确或隐含的方式设定了性别议程,如通过立法确立新的性别关系和社会政策,(1)Valentine M. Moghadam, “Gender and Revolutions,” in John Foran, ed., Theorizing Revolutions, London: Routledge, 1997, p. 139.沿袭还是推翻既有的父权制社会结构和政治制度成为必须要做出的选择。其次,女性在革命和社会运动中的大规模参与,与该运动的性别特征或女性成为自主领导人之间的联系往往比人们预期得要少。(2)Jack A. Goldstone, “Toward a Fourth Generation of Revolutionary,” Annual Review of Political Science, Vol. 4, No. 1, 2001, pp. 158-159.而基于其重要贡献,女性期望被承认为共同的革命者,对国家的未来具有发言权,并获得更广泛的政治、经济和社会权利,但这在革命或社会运动结束后的政治转型和制度变迁方面通常并未得到充分体现。(3)Elisabeth Johansson-Nogués, “Gendering the Arab Spring? Rights and (In)security of Tunisian, Egyptian and Libyan Women,” Security Dialogue, Vol. 44, No. 5-6, 2013, pp. 393-409.甚至,在部分社会运动中,女性更容易遭到严重侵害,常伴随革命和社会运动而来的民主转型也最有可能给其带来风险。(4)Valentine M. Moghadam, “Women and Democracy After the Arab Spring: Theory, Practice, and Prospects,” in Marwa Shalaby and Valentine M. Moghadam, eds., Empowering Women After the Arab Spring, New York: Palgrave Macmillan, 2016, p. 195.因此,性别与社会运动和政治转型关系的研究进路不仅对于探讨以性别为核心关切的运动议程具有重要意义,对于理解所有社会运动的动态过程、发展机制与分配结果也有助益。(5)Heather Hurwitz and Alison Crossley, “Gender and Social Movements,” in David A. Snow et al., eds., The Wiley Blackwell Companion to Social Movement, Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2019, p. 546.更进一步地,革命与社会运动通常成为制度变迁的关键节点,而女性权利保障以制度安排为最显见和稳固的形式,因此考察革命或社会运动结束后根本性的宪法框架以及立法内容的变迁与调整,有助于厘清其与女性权利保障之间的复杂关系。

本文以中东剧变这一地区性重要的政治和社会运动为研究对象,聚焦其中的两个典型国家,即突尼斯和埃及,基于政治转型背景的宪法设计在女性权利保障方面的差异及其原因。目前国内关于中东剧变与政治转型的研究主要关注民主化、军政关系、政治伊斯兰运动等议题,即便是宪法学领域的探讨也多聚焦整体的宪法变迁而尚未涉及女性权利议题。国际学界针对中东剧变与女性权利关系的论述相对充分,但描述性内容居多,且重在突出若干阿拉伯国家女性在社会运动过程中的重要参与及其动员方式等,(6)Muhamad S. Olimat, ed., Arab Spring and Arab Women: Challenges and Opportunities, Oxford: Routledge, 2014; Nasser Yassin and Robert Hoppe, eds., Women, Civil Society and Policy Change in the Arab World, Cham: Palgrave Macmillan, 2019; Nermin Allam, Women and the Egyptian Revolution, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.部分研究也对运动结束后女性权利的实现与保障情况有所探讨。(7)Larbi Touaf et al., eds., North African Women After the Arab Spring: In the Eye of the Storm, Cham: Palgrave Macmillan, 2017; Sahar Khamis and Amel Mili, eds., Arab Women’s Activism and Socio-Political Transformation: Unfinished Gendered Revolutions, Cham: Palgrave Macmillan, 2018; Marwa Shalaby and Valentine M. Moghadam, eds., Empowering Women After the Arab Spring, New York: Palgrave Macmillan, 2016; Fatima Sadiqi, eds., Women’s Movements in Post- “Arab Spring” North Africa, New York: Palgrave Macmillan, 2016.然而关于女性在革命或社会运动后可能获得的悖论性结果,即所做贡献与权益保障的不相匹配,以及不同国家之间呈现的显著差异,则未能开展具体详尽的比较研究,提出基于经验材料的结构性分析与较为系统的因果机制阐述。本文基于简明的分析框架,试图对中东剧变后突尼斯和埃及宪法设计中女性权利的差异做出描述与解释,以补充中东地区社会运动和政治转型在女性视角方面的相关研究;同时作为宪法学这一交叉学科研究,本文也是拓展政治学和法学研究视野的尝试。因此,本文总体上具备一定程度的创新性和研究价值。

一、 问题的提出

突尼斯和埃及的政治转型过程具有较大差异,宪法本身随政治局势发展呈现不同的变迁特征。具体而言,2010年12月,突尼斯各地爆发群众示威游行。2011年1月,本·阿里流亡沙特,标志着突尼斯长达23年的政治强人统治被彻底推翻。10月23日,突尼斯举行制宪议会选举,临时宪法通过。2014年1月,突尼斯正式颁布新宪法。同时,埃及于2011年1月25日爆发大规模反政府抗议活动。2月11日,穆巴拉克被迫辞职,埃及武装部队最高委员会(Supreme Council of the Armed Forces)接管国家权力。3月,埃及过渡政府颁布宪法修正案。2012年6月,穆兄会下属自由与正义党(Freedom and Justice Party)主席穆尔西成为埃及首位民选总统。12月,埃及新宪法草案通过。2013年6月,埃及再次爆发大规模示威游行,次月军方宣布罢黜穆尔西。2014年1月,新宪法颁布。总体上,突尼斯在政治转型期间仅出台一部临时宪法和一部正式宪法,宪法更迭较为稳定且相对顺利,而埃及在三年内颁布一部临时宪法、四部宪法声明和两部新的正式宪法,制宪和修宪进入高峰期,宪法变迁速度极快,历经多次存废,与政权更迭相伴而生。

本研究以突尼斯和埃及政治转型期间正式宪法文本中的重要信息为主要分析内容,兼顾其制定过程与实施状况。根据比较,在突尼斯与埃及政治转型期间颁布的正式宪法中,女性权利的相关内容呈现如下特征。(8)本文主要从积极权利的角度对埃及和突尼斯两国宪法中的基本权利进行比较和解释,即将基本权利看作是对自由的保障。具体是指,宪法是否规定国家具有相应的作为义务,要求其积极介入以保障女性公民在政治、经济和社会生活领域的平等权利。

首先,从变化趋势与稳定程度上看,突尼斯宪法在女性权利保障方面整体呈稳步推进态势。突尼斯2014年宪法的起草过程不仅与1959年宪法形成鲜明对比,而且是自1956年颁布《个人身份法》(PersonalStatusCode)以来进一步的飞跃。(9)Marwa Shalaby, “Challenges Facing Women’s Political Participation Post Arab Spring: The Cases of Egypt and Tunisia,” in Marwa Shalaby and Valentine M. Moghadam, eds., Empowering Women After the Arab Spring, p. 173.而埃及宪法本身更迭频繁,女性权利保障内容在此过程中改动较大,呈现倒退、落后,而后恢复、改进的急剧波动。

其次,就保障内容而言,国际社会称突尼斯2014年宪法为该国妇女的重大胜利。此宪法较为全面地确保了女性在政治、经济和社会等方面的基本权利,特别是在政治权利方面,通过多项条款明确了女性在议会中的平等代表权与竞选总统的权利,这使突尼斯成为中东地区为数不多的将保障民选议会中的性别平等作为宪法义务的国家,而竞选总统也是阿拉伯世界其他国家女性从未享有的权利。同时,突尼斯确保所有国内法符合国际标准,致力于消除对妇女一切形式的歧视。(10)Gadi Hitman, “Arab Spring Era: Winds of Change in the Direction of Gender Equality for Tunisian Women,” Digest of Middle East Studies, Vol. 27, No. 4, 2018, p. 10.该国2014年宪法第20条规定:“人民代表大会批准的国际协定的地位高于法律,低于宪法。”这为突尼斯后续取消对《消除对妇女一切形式歧视公约》(ConventionontheEliminationofAllFormsofDiscriminationAgainstWomen)的所有保留奠定基础,为促进突尼斯性别平等提供国际渠道。(11)Jane D. Tchaïcha and Khedija Arfaoui, The Tunisian Women’s Rights Movement: From Nascent Activism to Influential Power-broking, New York: Routledge, 2017, p. 120.

相较而言,埃及2012年宪法在女性权利内容上全面倒退。首先,该宪法第2条将伊斯兰教法原则作为主要的立法来源,第219条进一步明确了伊斯兰教法原则的主要内容和范围,(12)该条款规定,伊斯兰教法的原则包括一般证据、基本规则、法理规则以及逊尼派教义和更大群体所接受的可信来源。有研究认为该表述潜在地彻底拓展基于伊斯兰教法的教义领域,而该教义可以作为推翻实在法的基础。具体可参见Lama Abu-Odeh, “Egypt’s New Constitution: The Islamist Difference,” in Susanna Mancini and Michel Rosenfeld, eds., Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival, Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 165。这是埃及宪法中首次出现极具宗教性质的规定。(13)张小虎:《后穆巴拉克时代埃及宪法变迁研究》,载《中西法律传统》2014年第2期,第342页。虽然伊斯兰教法原则并不意味全面排斥或否定女性权利,但基于其内容,现代社会的女性在婚姻制度、财产继承、法庭证言等方面仍受较大限制,不能享有与男性完全平等的权利,(14)哈宝玉:《伊斯兰教法:经典传统与现代诠释》,北京:中国社会科学出版社2011年版,第55-80、143-169页。因此以伊斯兰教法原则作为宪法来源仍将潜在地对女性权利构成消极影响。(15)学术界关于伊斯兰和女性权利的关系有激烈复杂的探讨。首先,伊斯兰教法部分是既定的,即古兰经和圣训,部分是后人的推理与解读,包括司法共识、类比推理、公共福利原则等。它有时也指特定政治制度下的实体法体系。因此,伊斯兰教法是动态发展和存在阐述空间的。综合多方观点可知,伊斯兰教法及其解释与应用并不是唯一影响女性权利的因素,经济水平、文化传统、父权制社会结构等也与后者相关,因此不能将女性权利问题完全归咎于伊斯兰主义。在明确这一点的基础上,本文认为,伊斯兰教法与女性权利并不构成绝对对立,即伊斯兰教法并不意味全面排斥或否定女性的权利。一方面,伊斯兰教法在特定的历史阶段具有进步性,改善了前伊斯兰时代女性的生活状况,某种程度上肯定和保障了女性的部分权益。另一方面,对伊斯兰教法的理解,也取决于教法学家如何阐释。当父权文化占主导地位时,对文本的保守、字面和选择性解释盛行,这将剥夺妇女在古典伊斯兰法学中已经具有的权利。综上,本文的观点是,尽管伊斯兰教法承认了女性的部分权利,但在现代社会背景下,其部分内容及现实操作极易导致较为局限和保守的结果,实际上使女性权利相对男性有限或不完全平等。相关讨论参见Judith E. Tucker, Women, Family, and Gender in Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Haifaa A. Jawad, The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach, London: Palgrave Macmillan, 1998; Amira Mash ̄hour, “Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground? A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt,” Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 2, 2005, pp. 562-596; Ruud Peters, “Islamic Law and Human Rights: A Contribution to an Ongoing Debate,” Islam and Christian-Muslim Relation, Vol. 10, No. 1, 1999, pp. 5-14。其次,虽然该宪法在序言提及女性地位,但正文第33条规定:“一切公民在法律面前一律平等。他们无差别地具有平等的权利和义务。”相较另两部宪法,该宪法并未专门强调性别维度上的平等,有意忽略1923年以来所有埃及宪法都承诺的国家保障男女平等的责任。(16)Moushira Khattab, Women’s Rights Under Egypt’s Constitutional Disarray, Washington, D.C.: Wilson Center, January 2013, p. 2.此外,该宪法中唯一将女性作为特定群体予以提及的条款,即第10条“家庭作为社会的基础”的第4款,并非来自“权利与自由”部分,而是置于家庭道德和妇女责任的主题之下。它强调妇女对家庭的义务,以及国家在帮助妇女协调这一义务与公共领域角色方面的作用,(17)Hind Ahmed Zaki, “El-Sissi’s Women? Shifting Gender Discourses and the Limits of State Feminism,” Égypte/Monde Arabe, Vol. 13, No. 2, 2015, p. 44.这暗示照顾家庭仅为或主要是由女性单独承担的责任,可能会强化传统的性别分工和社会偏见。即便特定条件下女性依法能够获得特殊照顾,其逻辑也根源于国家对儿童的支持。总之,此宪法尚未确立任何针对所有女性在政治、经济和社会等方面基本权利的保障内容,未能达到几乎所有民主宪法都遵守的最低国际标准。穆尔西政权更是于2013年3月表示反对联合国妇女地位委员会(Commission on the Status of Women)《关于消除一切形式暴力侵害妇女和女孩行为的声明草案》(DraftStatementontheEliminationofAllFormsofViolenceAgainstWomenandGirls),对埃及的性别平等和妇女解放问题回应消极。(18)“The Muslim Brotherhood and Women’s Rights in Egypt: A Project of Patriarchal Extremism,” Qantara.de, April 26, 2013, https://en.qantara.de/content/the-muslim-brotherhood-and-womens-rights-in-egypt-a-project-of-patriarchal-extremism, 上网时间:2021年9月27日。此外,埃及2014年宪法虽然名义上是对2012年宪法的巨大改进,但女性政治赋权事实上并非宪法设计的优先事项,(19)Marwa Shalaby, “Challenges Facing Women’s Political Participation Post Arab Spring: The Cases of Egypt and Tunisia,” p. 180.且伊斯兰教法原则作为宪法主要来源的规定并未改变,因此仍将对女性权利保障构成潜在威胁。该宪法虽对地方议会选举中的女性比例做出规定,但旨在总体上保障女性议会代表权的第11条采用“适当”这一模糊措辞,未能明确实质性目标。

最后,宪法实施状况方面,以核心的政治权利为例,突尼斯女性在2014年10月26日的议会选举中获得68个席位,约占总席位的31%,(20)Ibid., p. 177.虽暂未实现宪法要求的平等比例,但高于彼时全球范围内女性在议会中的平均占比,(21)Inter-Parliamentary Union, Women in Parliament: 1995-2020, Geneva, 2020.并超过法国、英国和美国。(22)Gadi Hitman, “Arab Spring Era: Winds of Change in the Direction of Gender Equality for Tunisian Women,” p. 12.同时,截至2017年1月,担任突尼斯国家部长级别职位的女性有6位,占比为23.1%,该指标随后虽有跌落但近三年逐渐回升,于2023年达到33.3%;相较2017年埃及女性在34个部长级职位中仅占据4席,比例为11.8%,目前稳定在24.2%,(23)Inter-Parliamentary Union and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Women in Politics: 2017, Geneva, 2017. 其余年份报告来源相同。突尼斯的表现更为乐观。更进一步地,2021年9月,娜杰拉·布登·拉马丹(Najla Bouden Romdhane)成为突尼斯历史上乃至阿拉伯世界历史上首位女总理。这一任命具有历史性意义,是突尼斯宪法保证女性具有获得各层级政治职位平等机会的显著表现和累积性成果。与此相对的是,埃及穆尔西政权否认女性在政治运动过程中的重大贡献及其遭受的侵害,并将女性从自由与正义党内部的高级职位驱逐至行政性、支持性角色,拒绝保障女性代表配额,部分党派也将女性候选人列于名单末尾,这直接导致2012年埃及人民议会的女性代表比例从穆巴拉克时期的13%下降至2%。(24)Emily Dyer, Marginalising Egyptian Women, London: The Henry Jackson Society, 2013, p. 57.2015年埃及议会选举中,女性代表占总席位的14.9%,创下历史新高,这几乎是埃及历史平均水平的四倍,(25)Mazen Hassan, Women in the Egyptian Parliament: A Different Agenda?, Houston: Rice University’s Baker Institute for Public Policy, September 2018, p. 3.表明女性权利保障相对推进。上述表现与两国宪法设计中女性权利内容的变化相呼应。

上述比较表明,政治过渡期间突尼斯和埃及宪法中的女性权利保障内容差异甚大,前者相对全面、彻底和稳定,后者变动更加剧烈且保障相较薄弱。基于此,本文提出的核心问题是,中东剧变后突尼斯与埃及的宪法设计中,女性权利保障内容为何呈现较大差异?研究该问题有利于厘清宪法框架下女性权利的影响因素,推动探讨社会运动、政治转型与性别平等的复杂关系,作为具体的比较案例对该议题的经验累积与理论探索具有重要意义。此外,突尼斯与埃及均为伊斯兰和阿拉伯国家,在政治转型前都是政治强人统治的威权体制,社会运动与政权过渡时期基本重合,具有总体上的可比性。

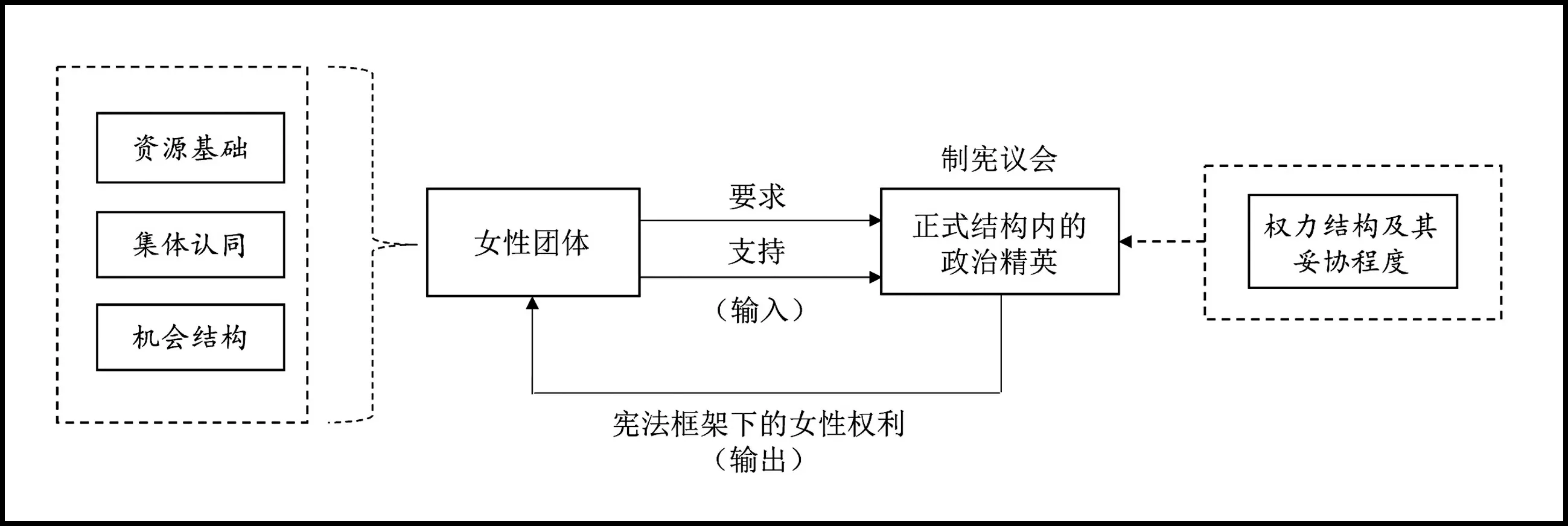

二、 解释框架: 制宪进程中的政治精英与社会团体

本研究将宪法文本中的女性权利视为一项重要的制度设计或政策安排,其内容及变迁可理解为制度结构下政治精英和利益集团的观念选择与互动博弈的结果。本文基于经验材料将其归纳为两个分析角度,即正式制度内直接参与制宪过程的各个派别的政治精英间的斗争与妥协,以及通过院外活动对制宪过程施加影响力的组织机构,在此语境下尤指利益最为相关、表现最为突出的女性社会团体。

基于此,研究探讨的第一个方面是,正式制度结构内的关键行为者如何具体地参与制宪进程,进而对宪法中的女性权利内容构成影响。本文借鉴历史制度主义理论视角,注重政治分析中的时间性、历史情境与权力结构的不对称。革命或社会运动后的政治转型时期通常成为制度变迁的关键节点。在制度分析中,在关键节点这一情境下,结构对政治行为的影响在相对较短的时期内显著减弱,强势政治行为者可选择的范围会大大扩展,对于最终结果作出的决定可能具有更加关键的影响力。(27)Giovanni Capoccia and Daniel Kelemen, “The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism,” World Politics, Vol. 59, No. 3, 2007, pp. 341-369.同时,政治社会内部的权力具有不平等或不对称性,(28)Walter Korpi, “Contentious Institutions: An Augmented Rational-Action Analysis of the Origins and Path Dependency of Welfare State Institutions in the Western Countries,” Rationality and Society, Vol. 13, No. 2, 2001, pp. 168-184.何者的理念或信仰能够反映在制度变迁的过程中,取决于持有不同理念的众多集团中拥有权力资源的一方。(29)[韩]河连燮:《制度分析:理论与争议》,柴宝勇、李秀峰译,北京:中国人民大学出版社2014年版,第104页。换言之,主要政治行为者的所处位置和权力资源塑造着转型期间的权力结构,其观念和利益将会反映在具体的制度安排中。同理,宪法设计中的女性权利内容深受政治过渡时期关键行为者及其互动结果的影响。对阿拉伯国家而言,宗教和世俗力量是政治舞台上的重要角色,其内部亦有温和或激进的派别之分,甚至相互间有复杂的联盟构成,对不同领域的女性权利也持有或进步或保守的意识形态立场,因此难以一概而论。综上,具体考察关键行动者的观念利益、互动关系及其在制宪议会中的权力分配结果将有助于理解宪法设计中女性权利条款的变迁。

同时,权力结构还包括各方政治角色的互动关系和力量博弈。解决冲突的方式可简要归纳为暴力和非暴力两端,前者以使用或威胁使用武力为主要内容,试图镇压、制服或消灭对方,是代价巨大的零和博弈;而后者更多体现为协商、妥协与和解,通过权衡各方利益制定出彼此虽不完全满意但至少可以接受的方案以最终达成一致。现实中的政治互动可能兼有两种方式,但整体上通常集中体现其中一种倾向。此外,阿拉伯世界处理教俗关系,在追求妥协的智慧与策略的同时,也呼唤一种宽容的政治文化与道德品格。阿尔弗莱德·斯泰潘(Alfred Stepan)在探讨宗教与民主关系时提出“双重宽容”(twin tolerations)的概念,即在宪法和人权的范围内,民主机构必须自由地制定政策;宗教机构不应有宪法赋予的特权以强制民主选举的政府推行公共政策。同时,与民主的制度性定义相一致,个人和宗教团体必须拥有完全的信仰自由,只要其行为不对其他公民的自由产生消极影响,或违反民主和法律,则可以在公民社会中公开推行自身的价值观念,或在政治社会中发起组织和运动。(30)Alfred Stepan, “Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations,” Journal of Democracy, Vol. 23, No. 2, 2012, pp. 89-90.借鉴其论述,考察突尼斯和埃及的政治情境是否宽容时,需对具体问题作具体分析:一方面,世俗主义者是否同意伊斯兰力量充分参与政治,政治体制是否先在地禁止宗教团体成立政党;另一方面,伊斯兰政党是否认同人民主权是民选机构合法性的唯一来源,是否以宗教之名要求宪法给予特权,甚至凌驾于其之上。基于此,本文将政治力量的妥协程度识别为暴力和妥协两种倾向,并结合政治力量在各自意识形态光谱内的立场、互动的方式与结果等内容综合分析。本研究探讨的政治力量是指正式制度结构内对政治权力展开竞争的政治行为体,因此下文的社会团体或公民组织不在设定的讨论范围之内。另外,基于突尼斯和埃及的政治现实,还需专门考察军队这一主体。军队虽然可以被纳入世俗力量,但由于控制着强大的暴力机器且职业化程度不一,是否介入政治、支持哪一方力量、对民主化改革的态度均不确定,且会对结果产生重要影响,因此需要专门讨论。

第二个解释维度是女性团体的动员能力。此处“动员”不同于“资源动员论”狭义上对资源的组织与聚集,而是指在特定政治社会背景下社会团体基于自身性质和外部条件能够对制度安排产生影响的努力和行动。基于突尼斯与埃及的女性团体状况,为使分析简明清晰,本文拟将女性团体的动员能力具体化为资源基础、集体认同、机会结构三个维度。资源基础主要是指资金、组织、机制等方面的积累,其中组织则进一步包括领袖、成员、社会网络等内容。集体认同维度旨在分析女性团体内部及其与普通民众之间是否对女性权益相关的制度安排,包括其主要内容、重要地位、发展方向持有一致的立场与态度,或是前者能在多大程度上获得后者的回应和支持。机会结构则借鉴包括麦克亚当(Doug McAdam)在内的众多政治过程论学者提出的分析思路,(31)如艾辛杰(Peter Eisinger)提出“政治机会结构”(political opportunity structure)概念,认为个人或群体以何种方式行事,除其掌握的资源外,政治系统本身具有的开放性、弱点、障碍和资源也将产生影响。蒂利(Charles Tilly)提出“政体模型”(polity model),将集体行动的发生划分为动员和机会两个方面,后者力图说明不同的政治结构对斗争者而言成本不同。其中特别关注国家镇压的能力和倾向(the state’s capacity and propensity for repression)以及制度化政治系统的相对开放和封闭程度(the relative openness or closure of the institutionalized political system)两个方面,(32)Doug McAdam et al., “Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes — Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements,” in Doug McAdam et al., eds., Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 10.以考察女性团体运动是否获得国家的认可乃至支持,以及能否通过制度化的正式渠道表达意见和施加影响。

图1 宪法设计中女性权利内容的解释框架(来源: 作者自制)

基于具体情境的解释维度和系统分析的理论基础,(33)解释框架思路部分源自政治系统理论,参见[美]戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,王浦劬译,北京:华夏出版社1998年版,第29-38页。本文尝试提出如图所示的研究框架。在既有结构的规范和约束下,宪法设计中的女性权利内容本质上是一种政治决策。它基于正式的制度安排,经由制宪议会选举出的政治精英商讨决定,在输出到社会环境后获得反馈并产生变化。一方面,政治格局的力量构成及其互动方式直接影响制宪议会内部的代表组成及其观念偏好,进而决定输出的宪法框架中女性权利条款的性质和倾向。另一方面,作为相关利益行动者的女性团体,对宪法框架内的女性权利条款具有更积极主动的表达意愿和更为强烈的利益诉求,并呈现不同程度和性质的支持表现。实际上,女性团体在制宪议会前即可通过与正式制度的沟通渠道及社会活动完成输入的实际行动。因此,宪法设计中的女性权利内容整体上可以看作是特定国家政治系统中正式结构内的政治精英与院外活动的女性团体之间多次互动与循环博弈最终达到相对稳定结果的过程。

三、 政治力量博弈: 权力结构及其妥协程度

宪法框架下的女性权利很大程度上经由民主选举出的参与制宪进程的政治精英直接构建。就突尼斯而言,各方政治力量组成的权力结构比较平衡,在制度变迁的决策方面总体呈妥协态势,这使2014年宪法并未纳入伊斯兰教法原则,女性权利内容仍保持温和色彩,整体上呈现比较稳定的变迁过程。与其相反,埃及政治转型的主导力量变更频繁,教俗较量具有强烈的排他性,形成激烈对抗的局面。以2012年宪法和2014年宪法为代表的几轮修宪活动均带有典型的工具性立宪色彩,是在敌对政治阵营之间不信任程度日益加深的背景下起草的,以扩充本利益集团权力为根本目的,(34)Zaid Al-Ali, “Egypt’s Third Constitution in Three Years: A Critical Analysis,” in Bernard Rougier and Stéphane Lacroix, eds., Egypt’s Revolutions: Politics, Religion, and Social Movements, New York: Palgrave Macmillan, 2016, p. 124.而未将包括女性权利在内的公民权利与政局的和平过渡置于重要地位。

(一) 突尼斯: 平衡宽容的妥协式制宪

确立新的宪政安排是转型时期的核心任务。突尼斯各方政治力量围绕制宪开展的互动总体上可以划分为两个阶段,其一是旧政权终结,2011年召开制宪议会,伊斯兰政党“复兴运动”(Ennahda Movement)胜出,与世俗政党保卫共和大会党(Congress for the Republic)、争取工作与自由民主论坛(Democratic Forum for Labour and Liberties)开启联合执政,但表现不佳,制宪进程缓慢。其二是2013年新技术内阁成立后,(35)这里是指“复兴运动”高级领导人阿里·拉哈耶德(Ali Laarayedh)获得总理提名后组建的技术型政府。制宪议会恢复工作,于2014年初正式公布宪法。

首先,过渡时期即制宪议会前成立的政治变革团体本身具有妥协包容色彩,其对制宪议会成员的产生方式和投票原则等进行规定,进而对后续制宪议会的组成及女性权利条款产生深远影响。埃塞卜西接任总理后,政府内部的“政治改革高级委员会”(Higher Political Reform Commission)和反对派团体组织的“保卫革命委员会”(Committee to Safeguard the Revolution)合并为“实现革命目标、政治改革和民主转型高级委员会”(Higher Authority for Realisation of the Objectives of the Revolution, Political Reform and Democratic Transition),其中包括各界公众人物、政党代表、公民社会组织以及地区代表,(36)Bosco Govantes and Miguel Hernando de Larramendi, “The Tunisian Transition: A Winding Road to Democracy,” The Journal of North African Studies, Vol. 28, No. 2, 2023, p. 424.并由法学和伊斯兰专家亚德·本·阿舒尔(Yadh Ben Achour)担任主席。委员会决定,采取“过程优先”(process-first)原则,建立一个能够合法地并在公众同意下进行改革的民主政府;第一次普选将确定制宪议会成员,以避免直接选举产生的总统具备形塑宪法的巨大权力;选举制度确立为比例代表制,以促进民主、鼓励联盟。(37)Alfred Stepan, “Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations,” pp. 92-93.同时,为确保妇女大规模参与宪法起草过程,在选举名单上引入男女平等原则。最终,女性在217个席位中占据27%,即58个席位,同时有大约5,000名女性候选人竞选公职。(38)Marwa Shalaby, “Challenges Facing Women’s Political Participation Post Arab Spring: The Cases of Egypt and Tunisia,” p. 172.这一公开的文职机构以和平协商促进民主转型所需的制度性安排达成一致,与下文埃及军方通过强制性的单边声明推动政治变革构成鲜明对比。

基于上述共识和决定,2011年10月23日,突尼斯开启制宪议会选举。“复兴运动”以41.4%的得票率成为议会第一大党,但由于未能取得绝对多数,与世俗政党保卫共和大会党、争取工作与自由民主论坛建立联合政府。过渡政府成立初期,伊斯兰政党和世俗政党表现出较强的合作意愿,但围绕宪政设计在政治体制、宗教地位和公民权利等方面存在核心分歧,并集中表现为伊斯兰教法在宪法中提及的程度。(39)Silvia Colombo, Political and Institutional Transition in North Africa: Egypt and Tunisia in Comparative Perspective, London: Routledge, 2018, p. 278.“复兴运动”拟写的草案使伊斯兰教法作为立法的主要来源,这成为世俗政党的红线,左翼政党争取工作与自由民主论坛甚至表示若伊斯兰教法以任何形式出现在宪法中,该党将退出执政联盟。(40)“The Current Status of Constitution Making in Tunisia,” Carnegie Endowment for International Peace, April 19, 2012, https://carnegieendowment.org/2012/04/19/current-status-of-constitution-making-in-tunisia/ah1s, 上网时间:2023年5月15日。具体到女性权利,“复兴运动”认为国家法律应反映宗教属性,彰显伊斯兰教原则、规范和生活方式,女性若与男性享有同等权利则与伊斯兰教原则和阿拉伯文化传统相悖,因此并无意愿将性别平等纳入宪法。(41)曾向红、陈亚州:《政治妥协与突尼斯的和平政治过渡——基于对突尼斯“伊斯兰复兴运动”的考察》,载《外交评论(外交学院学报)》2016年第2期,第68页。后续为避免分歧进一步扩大,“复兴运动”同意取消宪法条款内强化伊斯兰教法的内容,(42)“Tunisia’s Islamist Ennahda Edges Away from Sharia,” BBC, March 26, 2012, https://www.bbc.com/news/world-africa-17517113, 上网时间:2023年3月2日。制宪议会得以颁布宪法草案。但实际上,“复兴运动”仍使用宗教术语以为宪法条款的多种可能解释提供空间。(43)Amel Grami, “The Debate on Religion, Law and Gender in Post-revolution Tunisia,” Philosophy &Social Criticism, Vol. 40, Nos. 4-5, 2014, p. 395.由于多项条款仍存争议,草案最终暂时搁置。这一时期,“复兴运动”与萨拉菲派的关系暧昧不清,(44)中东剧变后,突尼斯伊斯兰意识形态光谱主要包括以“复兴运动”为代表的伊斯兰主义者,以“改革阵线”(Jabhat al-Islah)为代表的萨拉菲派政党,各种意识形态的宗教组织和以“伊斯兰教法支持者”(Ansar al-Shari’a)组织为主的萨拉菲圣战分子(Salafi-Jihadis)。2013年两名左翼政治领导人被圣战分子刺杀,引发严重的政治危机,这最终导致“复兴运动”正式切断与萨拉菲派的关系,转而支持技术官僚政府。具体可参见:Fabio Merone et al., “The Evolution of Tunisian Salafism after the Revolution: From La Maddhabiyya to Salafi-Malikism,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 53, No. 2, 2021, p. 455。为争取后者支持承诺法律应反映伊斯兰教属性,并在各级政府部门安插成员、扩大权力,积极谋求和强化政治主导地位,再加上两起针对世俗主义领导人的政治暗杀事件发生,民众产生极大的不满与疑虑,反对派组织起大规模的民众抗议运动,部分世俗议员宣布辞职,制宪议会停摆,突尼斯陷入政治僵局。

在此关键时期,公民社会组织发挥着重要的桥梁作用,扮演权力格局中凝聚各方的政治角色。2012年9月,“突尼斯全国对话四方集团”(Tunisian National Dialogue Quartet)(45)该组织由突尼斯工人联盟(Tunisian General Labour Union),突尼斯工业贸易及手工品联会(Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts),突尼斯人权联盟(Tunisian Human Rights League)和突尼斯律师联会(Tunisian Order of Lawyers)构成。基于深厚的社会基础和广泛的影响力,向制宪议会内的所有党派发出和平协商的呼吁,敦促各方政治力量沟通对话,提出和平路线图并说服21个主要政党接受。(46)Elizabeth Murray and Susan Stigant, eds., National Dialogues in Peacebuilding and Transitions: Creativity and Adaptive Thinking, Washington D.C.: United States Institute of Peace, June 2021, p. 80.该路线图提出,各党派应在核心问题上达成共识,并就技术官僚政府组建、新宪法颁布、总统和议会选举等议题做出明确规划。(47)Bassem Karray, “Proposals, Intermediation, and Pressure: The Three Roles of the UGTT in Tunisia’s Post-revolutionary Constitutional Process,” in Irene Weipert-Fenner and Jonas Wolff, eds., Socioeconomic Protests in MENA and Latin America: Egypt and Tunisia in Interregional Comparison, New York: Palgrave Macmillan, 2020, pp. 136-137.基于此,全国对话大会于2013年10月举行,以“复兴运动”为代表的执政联盟与反对派持续若干星期的谈判后,就成立独立人士为总理的看守政府和新宪法的制定规则达成共识。突尼斯由此实现政权的和平过渡,摆脱了深重的政治危机。

“复兴运动”的妥协主要源于其力量在特定时期相对衰弱。一方面,突尼斯政治伊斯兰内部出现明显分裂,作为温和派的“复兴运动”逐渐远离萨拉菲主义者,特别是激进的“伊斯兰教法支持者”组织;再加上国内派和海外派因政策立场差异产生分歧,“复兴运动”的支持基础总体上相对削弱;另一方面,埃及穆兄会遭到压制的事实也使该政党意识到政治伊斯兰的脆弱性及自身的危险处境。(48)曾向红、陈亚州:《政治妥协与突尼斯的和平政治过渡——基于对突尼斯“伊斯兰复兴运动”的考察》,第71-75页。因此,“复兴运动”的创始人与领导人拉希德·加努希(Rached Ghannouchi)不再坚持突尼斯社会转型的伊斯兰计划,公开表示愿意放弃政治主导权,支持一个中立政府,认为民主宪法比“复兴运动”持有权力更加重要,为避免内战必须寻求共识、放弃零和游戏。(49)“Ghannouchi: Tunisia’s New Political Order,” Wilson Center, February 26, 2014, https://www.wilsoncenter.org/article/ghannouchi-tunisias-new-political-order, 上网时间:2021年10月2日。与此同时,世俗力量也尊重伊斯兰价值观,接纳伊斯兰政党参与政治竞争,愿意与其开展务实合作。突尼斯世俗政党呼声党(Nidaa Tounes)成员表示设法调和穆斯林身份与普遍性的自由和权利。(50)Marwa Shalaby, “Challenges Facing Women’s Political Participation Post Arab Spring: The Cases of Egypt and Tunisia,” p. 175.基于教俗力量间的妥协与共识,虽然正式宪法最终将伊斯兰教作为突尼斯国教,但伊斯兰教法原则并未成为宪法来源,性别平等共识受到普遍尊重,妇女地位得到有效保障。

总体而言,各方的权力力量及其妥协程度决定其观念在宪法文本中的体现,因此各自所代表的宗教属性和观念利益将影响宪法设计中的女性权利条款。突尼斯政治转型和制宪进程的妥协、和平特征也体现于多个层面。首先,议会中获得席位较多、参与组阁的政党虽有左右之别,但都偏中间立场。其次,在“宽容”层次上,伊斯兰力量能够参与政治,人民主权和民主原则受到尊重,立宪议会始终作为国家唯一权力机构以确保政府的合法性与连续性。(51)若木:《回到“革命”始发的地方——从突尼斯新宪法颁布说开去》,载《世界知识》2014年第14期,第39页。此外,突尼斯军队作为权力结构的组成部分,本身制度化水平较高且与社会联系紧密,(52)Derek Lutterbeck, “Arab Uprisings, Armed Forces, and Civil-Military Relations,” Armed Forces &Society, Vol. 39, No. 1, 2013, pp. 34-36.在过渡时期保持中立立场,(53)Ahmed El-Sayed, “Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processeson the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt,”Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, Vol. 2, No. 10, 2013, p. 48.对民主化改革抱以开放和默许态度,这也有助于维持国家整体的安全和秩序。综上,突尼斯政治转型伊始即以顺利实现民主转型为核心目标,过程虽有波折,但教俗力量逐渐从意识形态斗争和政治极化困境中跳脱出来,并基于较为有序和理性的政党政治开展竞争与合作,始终以谈判、妥协等低暴力方式推进政治转型和宪政设计。审慎、稳步和妥协的制宪过程综合了各方政治力量的意识形态和观念立场,并尊重占主流地位的世俗主义倾向,从而避免了宪法的伊斯兰化和女性权利保障的后退。

(二) 埃及: 零和博弈的工具性制宪

穆巴拉克下台后,埃及武装部队最高委员会接管国家权力,并完全主导2011年宪法草案的修订,而该宪法委员会没有纳入任何女性成员。(54)Reem Wael, “Betrayal or Realistic Expectations? Egyptian Women Revolting,” Interface, Vol. 6, No. 1, 2014, p. 487.2011年11月至次年1月,埃及革命后的首次人民议会选举开启三轮投票,自由与正义党和萨拉菲派光明党(Al-Nour Party)分别获得47.2%和24.7%的支持,即总共超过70%的席位,再加上协商会议(即上议院)近90%的竞争席位,伊斯兰政党在两院均占绝对多数。(55)“2012 Egyptian Parliamentary Elections,” Carnegie Endowment for International Peace, January 22, 2015, https://carnegieendowment.org/2015/01/22/2012-egyptian-parliamentary-elec ̄tions-pub-58800, 上网时间:2023年8月9日。其中,由于确保女性64个席位的配额制度遭到废除,且2011年新选举法虽要求政党名单中至少包括一名女性,但并未说明女性在名单中应处的具体位置,事实上超过70%的女性被置于政党名单底端而无缘胜利,女性代表在508个议会席位中仅占约2%,其中8位由直接选举产生,2名由武装部队最高委员会任命。(56)Laila El Baradei and Dina Wafa, “Women in the Second Egyptian Parliament Post the Arab Spring: Do They Think They Stand a Chance?,” Journal of International Women’s Studies, Vol. 14, No. 3, 2013, pp. 42-63.

根据过渡时期安排,人民议会和协商会议当选议员将召开联席会议,选举100人组成的制宪议会,并于6个月内制定宪法草案。宗教是新宪法中关于公民权利和自由部分的辩论焦点。少数基督徒和世俗的埃及公民要求一部宗教中立的宪法,即避免任何涉及伊斯兰教的内容,保守的穆斯林则希望伊斯兰教法在政治和社会中占据中心地位,许多埃及人居中间立场,认为伊斯兰教法成为宪法的一部分即可。(57)Mahmoud Hamad, “The Constitutional Challenges in Post-Mubarak Egypt,” Insight Turkey, Vol. 14, No. 1, 2012, pp. 59-60.3月,制宪议会产生,100位名单中近70%是伊斯兰成员,仅有6名女性。(58)“Annual Report: Egypt 2013,” Amnesty International, May 17, 2013, https://www.amnestyusa.org/reports/annual-report-egypt-2013/, 上网时间:2023年8月9日。由于妇女、青年和少数族裔代表性不足,法院宣布第一届制宪议会违宪。自由主义者和世俗派成员对议会代表组成表示强烈不满,纷纷宣布退出委员会,军方表示若仍未就组成标准达成一致则将颁布补充宪法声明代为制定。6月7日,更为平衡的第二届制宪议会产生,其中6个席位分配给法官,9个席位分配给法律专家,武装部队、警察和司法部各拥有一个席位,爱资哈尔大学获得5个席位,科普特教会获得4个席位,宪法是否应该更严格地遵循伊斯兰法原则是起草过程中的核心争论之一。(59)“Egypt Parties End Deadlock over Constitutional Panel,” BBC, June 8, 2012, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18360403, 上网时间:2023年8月9日。然而,平衡与调整后的制宪议会中,女性成员仍仅有7名,且4名来自伊斯兰政党。(60)Mariz Tadros, “Negotiating Women in Egypt’s Post-Mubarak Constitutions (2012-2014),” Politics &Gender, Vol. 16, Special Issue 1: Special Symposium on Women’s Parties, 2020, p. 158.其中一名女性代表马纳尔·埃尔蒂比(Manal El-Tibi)质疑制宪议会的公正性,认为新的权力结构将阻碍包括婚姻和继承等内容在内的改革前景,伊斯兰教法的限定将使上述问题无法受到质疑。她在辞职信中表明,“继续担任制宪议会成员是无用的”,“宪法正在准备为某一特定群体服务,从而巩固了宗教国家可以通过这种方式获得权力的观念”,新的宪法和国家机构是“埃及历史上的一大倒退”。(61)“Manal El-Tibi’s Resignation Letter to Egypt’s Constituent Assembly,”Ahram Online, September 26, 2012, https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/53896/Egypt/Politics-/Eng ̄lish-text-of-ElTibis-resignation-letter-to-Egyp.aspx/,上网时间:2023年8月10日。

6月17日,埃及总统选举进入决胜投票阶段,军方突然颁布补充宪法声明,要求解散议会,收回立法权。最高行政法院推迟该决定,制宪议会获得一定的宪法起草时间,但仍面临军方否决权等限制。6月30日,穆兄会下属自由与正义党主席穆尔西获得总统大选胜利,在政府和司法部门开展权力争夺,并两度发布宪法声明,确保对宪法制定权的垄断,积极推进立法、司法和行政的全面伊斯兰化。“全国拯救阵线”(National Salvation Front)等反对派联盟表示不满,要求取消宪法草案与公投,众多团体和个人退出制宪议会,但未能阻止伊斯兰主义指导下的制宪工作。制宪过程蒙上伊斯兰色彩,阶层利益分配不均,多元复杂的利益诉求遭到有意忽视,宪法中女性权利内容被单方面删除。12月,反对派呼吁在公投期间举行游行示威,宪法草案最终在两轮投票中以约63%的支持率通过,但投票率为30%,(62)“Egyptian Constitution ‘Approved’ in Referendum,” BBC, December 23, 2012, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20829911, 上网时间:2023年8月10日。仅具有相对意义上的合法性。这表明该宪法安排仅体现特定政治力量的意识观念,未能获得社会的普遍认可,因此仍处于悬而未决的不稳定状态。

2013年6月30日,因穆尔西未能兑现改革承诺,且与世俗政党和民主派分歧严重,埃及再次爆发大规模示威游行。7月3日,埃及军方宣布罢黜穆尔西,并公布政治发展路线图,宣布暂停使用现行宪法,成立专门委员会商讨宪法修改事宜。7月底军事冲突再起,截至8月14日埃及军警实施清场行动,即以武力驱逐穆尔西支持者,死亡人数达638人,约4,200人受伤。(63)王泰:《埃及的政治发展与民主化进程研究(1952—2014)》,北京:人民出版社2014年版,第286页。当局不久将穆兄会解散并将其定性为恐怖主义集团,穆尔西及其余穆兄会领导人被移交审理并判处终身监禁。宗教力量不被允许参与政治活动,教俗间显现为排斥性关系。随后颁布的新宪法也进一步明确,禁止以宗教为基础成立政党或从事政治活动,以及拥有军事、准军事力量。最高法院院长阿德利·曼苏尔(Adly Mansour)随后就任临时总统,在军方支持下颁布过渡时期宪法声明,并根据该声明成立以司法人士和宪法学者构成的10人修宪委员会,以及由50名代表各政治党派、宗教机构、警察军队、知识分子和工农阶层、企业工会等人士组成的“宪法复议委员会”。(64)张小虎:《后穆巴拉克时代埃及宪法变迁研究》,第346页。后者包含5名女性,虽然比例相较2012年制宪议会仅略微提升,但其中4位具有任职国家妇女机构或从事妇女权利活动的丰富经验。(65)Mariz Tadros, “Egypt’s Tale of Two Constitutions: Diverging Gendered Processes and Outcomes,” in Ruth Rubio-Marín and Helen Irving, eds., Women as Constitution-Makers: Case Studies from the New Democratic Era, New York: Cambridge University Press, 2019, pp. 331-332.基于较为广泛的阶层代表性及女性议员的影响力,2014年宪法祛除较多伊斯兰性质的内容,增添了关于公民权利,特别是女性权利条款,在性别平等方面总体较2012年宪法有较大改进。

总体而言,以穆兄会为代表的宗教势力和以军方、自由派为代表的世俗势力的激烈斗争,甚至是暴力冲突,导致过渡时期埃及政权更迭频繁。如果制宪权被用来巩固多数人的政治纲领而排除相互竞争的政治力量,那么和平变革将受到威胁。(66)Dieter Grimm, “Types of Constitutions,” in Michel Rosenfeld and Andrs Sajó, eds., The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 114.埃及的新政权往往是某一势力占据完全主导地位,排斥其他力量参与,这使宪法安排仅集中体现单方面意志因而急剧波动,女性权利保障内容也相应删改,特别是因伊斯兰力量掌握制宪优势而发生巨大后退。此外,与突尼斯军队退居政治后台不同,埃及军方积极介入政治转型,极大地改变了埃及的政治力量格局,凭借其强制基础,在重要时刻频繁以武力干预政权更迭,使转型和制宪过程更为激进和刚性。

综上,就政治力量的妥协程度而言,突尼斯各方政治力量在制度化的政党竞争框架以及公民组织构建的对话平台上达成共识,制宪过程尽可能多地纳入各政治派别的意识形态和观念立场,伊斯兰主义力量的单方面扩张得到限制,女性权利实现稳步推进。而埃及由于政治力量的对抗更为强烈,制宪工作中教俗势力难以达成根本性妥协,无法凝聚社会共识。强硬的乃至暴力性的政权更迭使特定时期一方势力占优并以宪法为工具巩固自身利益,包括女性权利在内的公民权利与自由未能受到保障,始终处于不稳定的状态。

四、 女性团体的资源基础、集体认同与机会结构

宪法设计中的女性权利也受到与其利益紧密相关的社会团体的动员能力影响。突尼斯女性团体的组织基础较强,社会网络广泛而紧密,具有共同的信念和使命感,在支持性的政治结构与宽容开放的文化氛围中,能够通过大规模密集、有效的组织动员对2014年宪法中的女性权利条款产生积极影响。与此构成较大差异的是,埃及女性团体长期以来受到国内政治的结构性限制,威权政府和伊斯兰力量实际上均不重视甚至打压其组织建设与社会动员,加上内部凝聚力不足,埃及女性团体总体上对政治过渡期间的制宪工作缺乏重要影响。

(一) 突尼斯: 良好组织下动员能力强大

突尼斯国内的女性主义组织至少达百余家,其规模、风格不一,世俗主义和伊斯兰倾向兼有,团体成员遍布政界、企业、学界、职业协会等各个领域,(67)“Feminist Associations in Post-Revolution Tunisia,” Rice University’s Baker Institute for Public Policy, August 30, 2018, https://www.bakerinstitute.org/research/feminist-associations-post-revolution-tunisia, 上网时间:2023年5月20日。并大多由行业精英和中产阶级女性负责管理。其中,成立于1989年的突尼斯民主妇女协会(Tunisian Association of Democratic Women)是突尼斯历史悠久且最具影响力的女权组织之一,(68)Valentine M. Moghadam, “How Women Helped Shape Tunisia’s Revolution and Democratic Transition,” Current History, Vol. 118, No. 812, 2019, p. 333.拥有广泛的支持基础和密集的社会网络,与国内的工人联盟、人权联盟和进步政党人士合作,(69)Valentine M. Moghadam, “Women and Democracy After the Arab Spring: Theory, Practice, and Prospects,” p. 205.并与其他国家和地区的女性团体保持紧密联系。此外,以突尼斯民主妇女协会和突尼斯妇女研究与发展协会(Association of Tunisian Women for Research and Development)为代表的妇女组织与突尼斯政府也保持良好的合作关系,作为政权的支持者,(70)李竞强:《突尼斯政治转型研究》,北京:中国社会科学文献出版社2020版,第198-199页。通过有效的正式互动为妇女解放做出巨大贡献。

争取宪法对女性权利的保障获得突尼斯社会的普遍认同。伊斯兰和世俗妇女权利组织因共同反对针对妇女的暴力行为而结盟,围绕民主化期间的性别改革和妇女政治参与展开讨论。(71)Maro Youssef, “Strategic Choices: How Conservative Women Activists Remained Active throughout Tunisia’s Democratic Transition,” Sociological Forum, Vol. 37, No. 3, 2022, pp. 845-846.双方发展出集体的性别认同和对目标的共同信念,认为争取性别平等的斗争属于人类尊严和自由这一更宏大的目标,意识形态差异并不排斥反对威权主义的共同努力。(72)Andrea Khalil, “Tunisia’s Women: Partners in Revolution,” The Journal of North African Studies, Vol. 19, No. 2, 2014, p. 198.除妇女团体外,具有重要影响力的政治人士,如高级委员会主席阿舒尔也重视女性的政治参与,制宪议会中的女性议员和普通民众则广泛地加入运动之中。

制宪期间,突尼斯妇女组织和活动人士意识到宪政时刻对于国家政治发展和女性权利保障的重要性,因此积极关注制宪议会的选举进程、组织成员及讨论事项等,试图影响制宪议程。她们认为,政治转型为开辟新的政治参与和经济实践道路,以及实现为未来更实质性成就铺垫的宪政成果提供了机会。(73)Amel Grami, “The Debate on Religion, Law and Gender in Post-Revolution Tunisia,” p. 398.首先,围绕制宪进程的政治谈判和社会动员在议会正式启动前已经展开。突尼斯民主妇女协会将突尼斯妇女研究与发展协会、突尼斯女性选民联盟(League of Tunisian Women Voters)、“女性之声”(AswatNissa)等16个理念相近的团体组建为一个联盟。该联盟在制宪议会前就妇女问题起草了五点宣言,包括取消对《消除对妇女一切形式歧视公约》的保留,政治领域中的性别平等,以及妇女在教育、工作和健康方面的权利等内容,以为即将展开的宪法辩论确立核心议题。(74)Nanako Tamaru and Marie O’Reilly, How Women Influence Constitution Making After Conflict and Unrest, Washington, D.C.: Inclusive Security, January 2018, p. 32.突尼斯民主妇女协会同时将制宪议会内部成员作为宣传对象和游说重点,通过与每个政党的多位成员建立紧密关系,试图使自身观点在政党一级的辩论中占据重要地位,进而影响制宪议会内部的决定;同时,邀请各方代表参与虚拟议会,就争议性问题展开充分辩论,以培养社会大众对关键议题的认知和共识。(75)Ibid., p. 41.这说明女性团体与正式制度结构之间具有较为畅通的联系渠道,能够通过建立公民社会与制宪议会的联结,促进利益表达和共识凝聚。

在推动女性政治参与方面,突尼斯平等与均等协会(Association Egalité et Parité)积极督促最高独立选举委员会(Independent High Authority for Elections)在议会选举过程中遵守性别平等法,履行政党名单中男女候选人交替的原则,保障妇女在制宪议会中的平等代表权。(76)Caitlin Mulrine, Women’s Organizations in Tunisia: Transforming Feminist Discourse in a Transitioning State, Brattleboro: SIT Independent Study Project (ISP) Collection, December 2011, pp. 21-22.突尼斯女性选民联盟等团体也通过深入基层社区,特别是突尼斯的郊区和农村地区,向女性公民阐述投票与个人的利益关系,解释选举的复杂流程,举行选举模拟活动,鼓励妇女走出家门投票。此外,突尼斯社交平台也成为公民组织活动的重要领域。非政府组织“指南针”(Al-Bawsala)紧密跟踪报道制宪议会活动,通过门户网站公布议会成员名单、政党从属关系及其对拟议宪法条款的投票记录,在促进透明度和问责制方面发挥重要作用。(77)Jane D. Tchaïcha and Khedija Arfaoui, The Tunisian Women’s Rights Movement: From Nascent Activism to Influential Power-broking, p. 120.“女性与尊严”(Women and Dignity)组织则在社交媒体上发布庆祝突尼斯妇女成就的视频内容和女性权利相关的法律信息,(78)Ibid.在舆论动员和法律普及方面有所贡献。

(二) 埃及: 结构限制下动员能力脆弱

埃及女性团体的组织基础较为薄弱,动员资源相对匮乏。深厚的威权主义传统和等级制结构使妇女团体组织松散、临时性强,成员与组织之间缺乏紧密联系。(83)邢桂敏:《埃及妇女非政府组织刍议》,载《西亚非洲》2008年第3期,第52页。集体认同方面,埃及妇女内部的利益诉求具有较强的异质性。其一,妇女团体的阶级性较强,主要成员为中上层女性,下层女性基本被排斥于非政府组织之外。不同阶层的思想观念和利益需求差异较大,难以达成统一行动以促成全体性的妇女运动。2011年,仅有约300名女性参与国际妇女节游行示威,且多为中产阶级女性。(84)Nadia Taher, “‘We Are Not Women, We Are Egyptians’: Spaces of Protest and Representation,” City, Vol. 16, No. 3, 2012, p. 370.其二,世俗主义和宗教主义立场的女性就妇女解放和女性地位的思想分歧较大,部分保守的宗教团体和女性公民认为不必追求男女平等,且因害怕失去原有的性别身份和集体认同而对社会运动持怀疑态度。(85)谷亚平:《论埃及剧变中的女性政治参与》,载《国际论坛》2017年第2期,第76页。其三,2011年之前,国家女权主义(state feminism)垄断了埃及女性的官方表达与主流叙述,未能吸纳多元的公众诉求。(86)Shereen Abouelnaga, “Reconstructing Gender in Post-Revolution Egypt,” in Maha El Said et al., eds., Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World, London: Zed Books Ltd., 2015, p. 37.前第一夫人苏珊·穆巴拉克(Suzanne Mubarak)曾主导全国妇女理事会(National Council for Women)工作,加上媒体有侧重的宣传,这使妇女权利与其本人形象乃至与穆巴拉克威权政府紧密相连,进而使政治转型时期对该政权的社会异议升级为对妇女权利的公然反弹。(87)Aliaa Dawoud, “Why Women are Losing Rights in Post-Revolutionary Egypt,” Journal of International Women’s Studies, Vol. 13, No. 5, 2012, pp. 160-169.制宪期间,埃及社会在争取妇女权利方面也未能形成广泛坚定的共识,存在较多分歧。2011年对妇女权利的激烈抵制所造成的威胁感,以及2012年伊斯兰多数派集团构成的潜在危险,使妇女权利活动人士至少在目标上能够团结一致。然而在2013年,女权主义者内部出现明显分裂,部分人将新的现状视作拥护对性别事项更为敏感的新宪法的机会,另一些人则认为军方接掌政权对作为公民的女性的权利具有远甚于对性别平等问题的潜在威胁,因此抵制宪法起草过程。(88)Mariz Tadros, “Egypt’s Tale of Two Constitutions: Diverging Gendered Processes and Outcomes,” p. 330.统一的女性团体及共识的缺乏,使实现性别正义的妇女动员与集体行动受到限制。

机会结构方面,国家对妇女运动的广泛镇压以及宗教极端主义的兴起,使妇女团体遭到限制和迫害,女性被迫回到私人领域,参与政治决策的机会与能力受到极大限制。90年代初,穆巴拉克将女性主义作为打击目标,以资金滥用为由取缔了阿拉伯妇女团结协会(Arab Women Solidarity Association)。根据1964年第32号法律及1999年和2002年对其进行的修订,国家限制包括妇女团体在内的志愿性机构的组织建立、成员人数和活动范围,并对其资金往来予以严格监督,禁止其从事任何宗教或政治活动,并掌握随时解散组织的权力。(89)邢桂敏:《埃及妇女非政府组织刍议》,第51页。非政府组织被迫从事慈善工作,或者仅限于提供最基本的公共服务,以避免与国家话语产生任何对抗。(90)Shereen Abouelnaga, “Reconstructing Gender in Post-Revolution Egypt,” p. 37.埃及智库机构纳兹拉女性研究中心(Nazra for Feminist Studies)领导人表示,该组织获收的资助经一年方得通过,革命后便完全停止,组织的注册也遭到穆巴拉克政权的正式拒绝。(91)Emily Dyer, Marginalising Egyptian Women, p. 63.革命后的临时政府也加大对女性团体和人权组织的打压力度,如指控约40个非政府组织接收外国非法资金,禁止部分成员出境并冻结其资产。(92)Emma Sundkvist, “Navigating Human Rights, Feminism, and History: Egyptian Feminist Activists’ Demands for Constitutional Equality,” Social Politics, Vol. 30, No. 1, 2023, p. 52.穆尔西政权也曾提出法律草案,要求进一步限制非政府组织的注册和资助,削弱其改善妇女权利的能力。(93)Emily Dyer, Marginalising Egyptian Women, p. 64.埃及全国妇女理事会作为联结女性团体和国家机构的桥梁,在该政权下遭到忽视,发言权有限,例如其提出的关于暴力侵害妇女行为的法律草案始终未能进入协商委员会议程,“难以与国家直接沟通”。(94)Ibid., pp. 65-66.

基于结构性限制,埃及妇女团体和社会活动人士的努力在2012年宪法制定进程中几乎未能发挥任何实质性作用。革命后女性团体主导起草两份重要文件《埃及妇女宪章》(EgyptianWomenCharter)和《妇女与宪法文件》(WomenandConstitutionDocument)以呼吁保障女性在立法委员会的代表权及其他领域权利,(95)Maya Morsy, “Egyptian Women and the 25th of January Revolution: Presence and Absence,” The Journal of North African Studies, Vol. 19, No. 2, 2014, p. 220;Hala Kamal, “Inserting Women’s Rights in the Egyptian Constitution: Personal Reflections,” Journal for Cultural Research, Vol. 19, No. 2, 2015, pp. 156-158.并与其他公民社会组织和青年运动成员举行多次抗议游行,要求女性获得50%的代表权。同时,由妇女团体和公民个人组成的游说联盟拟出100位可作为委员会候选成员的女性名单,全国妇女理事会也积极推荐30位符合资格且经验丰富的女性成员,但最终制宪委员会仍几乎排除了所有由社会运动和民间组织提名的妇女活动人士。(96)Hania Sholkamy, Gender, Activism and Backlash: Women and Social Mobilization in Egypt, Brighton: BRIDGE Cutting Edge Program, May 2013, pp. 3-4.事实证明,女性团体运动并未对制宪会议产生足够的压力与影响,2012年两届制宪议会的女性成员均仅有个位数,极低的代表率导致其话语权严重不足。此外,总统选举期间,女性组织本应合力推选候选人或是组织投票团体,但由于缺乏动员,政治活动家波泰娜·卡梅尔(Bothaina Kamel)作为唯一宣布参选的女性候选者,未能收集到30,000个选民签名,无法正式登记为总统候选人,(97)Reem Wael, “Betrayal or Realistic Expectations? Egyptian Women Revolting,” p. 489; “Bothaina Kamel Poised for Second Presidential Run,” Ahram Online, April 13, 2014, https://english.ahram.org.eg/News/98946.aspx, 上网时间:2023年5月15日。这使女性丧失发挥政治影响力的重要机会。而在2014年制宪议程中,虽然女性代表仅有5人,但女权活动人士决定与制宪议会内部的女性成员和支持妇女权利的男性合作,而非要求增加不一定支持妇女权利的女性代表率,(98)Hala Kamal, “A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement,” in Shaminder Takhar, ed., Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2016, p. 16.新的宪法中多项条款赋予妇女权利,相对2012年宪法有所推进。

综上可见,突尼斯女性团体具有较强的组织基础和广泛的社会支持,通过与政治体制正式的沟通渠道与非正式的联系,以及对基层民众强有力的动员,对制宪议程产生积极影响,促使女性权利保障达成共识,这以抵抗女性作为补充性角色的行为和成果为突出表现。而埃及女性团体的资源基础相较薄弱,异质性较大而凝聚力不强,再加上来自威权国家和伊斯兰主义的部分限制,在宪法设计中难以发挥关键作用,进而无法形塑女性权利的相关条款与内容。

五、 结语

本文基于权力结构及其妥协程度与女性团体动员能力两个维度,分析了中东剧变后突尼斯和埃及两国的宪法设计中女性权利保障内容的差异及其原因。突尼斯基于教俗妥协达成政治共识,使制宪工作综合各方意识形态,呈现为平稳温和的变迁过程,再加上妇女团体强大的动员能力,最终宪法给予女性权利有力保障。与此相对的是,埃及的世俗和宗教力量斗争较为激进,表现为零和逻辑,宪法完全随政权更迭而变迁起伏,极端地体现暂占权力优势一方的意志,使伊斯兰主义在某段时期笼罩宪法,女性团体也未能通过议会参政或院外活动积极影响制宪过程,因此宪法中的女性权利保障内容变化较大,经历后退。

而为进一步理解研究提出的分析维度,即两国在权力结构及其妥协程度和女性团体动员能力两个方面显著差异的深层原因,本文认为有必要追溯其历史以简要补充和回应。突尼斯具有宽容开放的文化遗产,早在19世纪即可能形成了所谓“双重宽容”的政治气氛,(99)Alfred Stepan, “Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations,” pp. 97-99.在阿拉伯国家中最先开启宪政民主的改革进程,独立后也进一步推动世俗化和西化的政治改革。例如,突尼斯将提升妇女法律地位作为国家建设的主要议程,以对抗父权制色彩浓厚的部落和宗教忠诚。(100)Andrea Khalil, “Tunisia’s Women: Partners in Revolution,” p. 191.这培育起自由、平等与民主的政治文化和思想趋向,影响了后续政治力量的互动方式以及大众的性别平等意识。而“伊斯兰是埃及政治发展本质的历史属性”,(101)王泰:《埃及的政治发展与民主化进程研究(1952-2014)》,第104页。20世纪70年代伊斯兰激进化并走上政治化道路,几任威权政权对宗教力量的排斥使教俗矛盾始终未能解决并延续至今,追求性别平等的社会共识也尚未形成。因此,在政治转型背景下,为确保宪法安排中的女性权利得以实现,应追寻政治力量间的妥协与和解,也应确保女性团体能够在政治结构的系统性支持下发挥强有力的社会动员作用。公民权利保障考验的是国家的基本治理能力,转型过程中的制度安排更应关注公平、正义和福利等深层次价值。

性别在政治话语、意识形态、法律政策和国家认同构建中占据重要地位,但革命与社会运动以及政治转型研究尚未系统考察基于性别视角的相关内容。(102)Valentine M. Moghadam, “Gender and Revolutions,” p. 133.而这一进路通过破除既有研究普遍默认的男性立场,能够揭示上述要素的互动关系,即性别是如何塑造社会运动的动态进程和后续结果并为其所影响的。具体到本文,中东剧变是中东地区影响深远的政治和社会运动,女性在其中体现出极强的自主性并做出重大贡献,但在运动结束后部分却面临失望与落空,即未能获取应有的激励和保障,甚至继续遭受歧视和不公。这一悖论性结果为思考政治转型、制度设计与性别平等的复杂关系提供经验基础,也呼唤更具解释力的理论话语和知识生产。