“移乡避仇”与“逃城”

摘 要|“移乡避仇”是中国历朝历代处理复仇问题最具特色的一种制度,“逃城”是以色列民族特有的专门处理复仇问题的制度。在不同法律文化的背景下,两种制度背后蕴含着诸多的异同。二者的适用均具有一定的限度,出义则入刑;二者均为维护社会秩序的手段,否定私力救济;二者均须遵从正当的法律程序来获得宽宥。但二者的差异性更为明显:“移乡避仇”体现为对故意杀人者的保护,“逃城”体现的是对误杀人者的保护;“移乡避仇”可以金钱代赎,“逃城”必须以血代赎;“移乡避仇”具有“发散型”特征,“逃城”具有“汇聚型”特征。无论是基于儒家思想的“移乡避仇”制度,还是基于上帝信仰的“逃城”制度,都能给我们今天通过法律控制来实现合法的“制度复仇”提供有益启示和借鉴。

关键词|移乡避仇;逃城;法文化;法治;宽宥

作者简介|李艺金,男,河南大学法学院2021级司法文明史硕士研究生。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

一、引言

复仇现象,地不分东西,时不分古今,于人类共同生活中之某一段时期,非得一度经过不可。[1]美国著名法学家罗斯科·庞德在研究法律起源问题时提出:“最早的法律制度,是通过要求被害血亲放弃复仇行为和规定旨在确定适时的机械的审讯方式,来调节并最终制止私人间的战争。”[2]早期的复仇中西皆受同态复仇观念的影响,认为“杀人者死”就是罚当其罪的刑事正义本质要求。随着文明的演进以及公权力的扩张,同态复仇法的适用范围越来越窄,非命案的人身损害逐渐以金钱赔偿或限期医治的方式取代,命案的处理也不再是简单粗暴的以命抵命,而是聚焦到个案当中,由司法机关对具体案件进行具体分析。这种由私力救济向公力救济的转变,也为司法提出了更高的要求。受文化和体制的影响,历史上中西方在处理复仇相关问题时的思路和制度设计有所不同。在中国古代史上,复仇案件的核心难题是礼与法的关系问题,礼法上儒家忠孝仁义的思想内涵赋予了复仇行为以合理性,但自秦朝开始,法律上对复仇行为的明令禁止又使得复仇缺乏合法性的条件。因此,如何解决复仇案件中的礼法矛盾,便成为中国古代司法不可回避的两难问题。“移乡避仇”制度的产生,正是统治者为缓解礼法矛盾和维护社会秩序进行的法制创造,“谓不忍刑杀,宥之于远也”。[1]在遥远中东的古以色列王国史上,同样面对着同态复仇法则与爱和饶恕的信义之间的矛盾冲突,因而在立国之初就设计出了具有独特意义和法治价值的“逃城”制度。

二、“移乡避仇”制度之法文化解读

(一)“移乡避仇”制度的思想基础

1.“因孝复仇”的儒家思想传统

吕思勉先生说:“复仇之风,初皆起于部落之相报,虽非天下为公之义,犹有亲亲之道存焉。”[2]

国人对孝的价值认同最早可追溯至三皇五帝时期,“昔者,有虞氏贵德而尚齿,夏后氏贵爵而尚齿,殷人贵富而尚齿,周人贵亲而尚齿。”[3]“尚齿”即以年龄为序,尊重长者。周“以乡八刑纠万民:一曰不孝之刑”,[4]首开“孝”义入律之先河,后代皆为保留和仿效。在为亲复仇的态度上,春秋时的子沈子认为“不复仇,非子也。”[5]在《礼记·檀弓》篇中,孔子面对弟子子夏“居父母之仇,如之何”的提问时,也作出了“寝苫枕干,不仕,弗与共天下也!遇诸市朝,不反兵而斗!”[6]的回答。汉朝“罢黜百家,独尊儒术”奉儒家思想为官方正统,“孝”一度成为汉朝的基本国策和治国之道。后世有唐一代更是将孝文化进一步发扬光大,直至清末,孝义入律的做法才随着封建王朝的衰落一并终结。在这样的思想文化当中,人们本能地信奉着“杀人偿命,欠债还钱”“杀父之仇,不共戴天”之类的古谚,并普遍认为这两句话代表着不容置疑的天然正义,许多人宁可挺身受刑,绝不肯因怕死而忘仇不孝。因此民间报私仇的情况屡见不鲜,复仇者甚至被奉为勇士。如史书所载,有轵县的聂政复仇杀人后携母亲和姐姐赴齐避仇,做起了屠夫生意,齐人听说了聂政的事迹都称赞他为勇敢士。[7]此外,“古人变姓名,多是避仇”,[8]为逃避仇家追杀和法律制裁复仇者往往更名改姓。如“枣据,字道彦,颍川长社人也。本姓棘,其先避仇改焉。”[9]“王得仁,名仁,以字行,新建人。本谢姓,父避仇外家,因冒王氏。”[10]“吴鄹,永新人。宋末避仇徒山西,变姓名张应珍。”[11]又如百家姓中的经氏、洪氏,皆因避仇改于原姓京氏、共氏。[12]有甚者如三国时,因盗墓猖獗,避仇者避仇时甚至需要迁走坟墓,以“徙避仇雠”。[13]然而,不加控制的放任这种“孝”行,势必会造成社会秩序的混乱,激化民愤民怨,锐化社会矛盾,使民生不得安宁,威胁王朝的稳定和统治者的统治。但杀“孝子”又与孝文化唱反调,不仅不利于维护统治秩序和建立法治信仰,还容易引起民众的反对。因此为了取得对复仇最有效的控制和管理,做法上不是完全禁止,而是采取既可兼顾情理又能赢得法治存在与发展空间的方式。“移乡避仇”制度就是颇具特色的一项兼顾礼法的弹性措施,也是历代统治阶级在礼法矛盾中将民间习惯上升为制度设计的一大创举。一方面限制了被害者无边际的情理需求,另一方面也强化了国家的司法主权,实现了对私自报仇者依法而治限制复仇。

2.“流宥五刑”的仁政司法理念

“敬天”“保民”是中国古代统治者共同的执政理念,历史上大部分时期的统治者都以施行仁政相标榜。司法作为最有可能给民众带来伤害的治国之柄,更加注重对仁政的追求。儒家认为司法的主要目的不是惩治犯罪,而是在司法的过程中教化百姓遵守德礼,因此,儒家强调仁政德治在司法中的价值。[1]法外施仁即是中国古代仁政司法的一个重要特色。复仇杀人不同于一般的杀人犯罪,虽然二者客观上都造成了死亡后果,但复仇者的复仇行为与被害者生前的加害行为存在着引起与被引起的因果关系。这种因果关系为复仇行为穿上了一层合理性的外衣,也显示出复仇者的主观恶性以及社会危害程度都较之一般的故意杀人要小,因此不能机械的使“杀人者死”。为了体现仁政司法,“不忍刑杀,流之远方”[2]成为中国古代统治者及司法官处理这类问题的一贯做法,其背后实则体现了“流宥五刑”[3]的刑罚思想基调。“宥,宽也。以流放之法宽五刑”[4],奴隶制社会,肉刑虽为惯用之法,但流刑因其自身具有教化改过和促进仁政等功能也常常被统治者重视而广泛适用。舜帝令皋陶作士时就曾要求五种流放的刑犯须各有处所进行收管,同时也将流放距離分为三等。[5]随着刑罚的发展,流刑作为一种替代性死刑也从原来的“闰刑”地位在封建制南北朝时期正式“流入五刑”。[6]正如学者余秋雨所言,“中国古代列朝对犯人的惩罚,条例繁杂,但粗粗说来无外乎打、杀、流放三种。打是轻刑,杀是极刑,流放不轻不重嵌在中间。”[7]“移乡避仇”作为一种权宜之法,正是仁政司法的充分体现。

3.“出礼入刑”的义之限制原则

复仇伴随着强烈的礼法冲突,复仇行为究竟如何界定其实是礼与法的边界问题。正所谓“出礼则入刑”,礼与刑的边界其实就是“义”,即行为的正当性。[8]一个人的言行如果超出了义礼的规范要求,那么就落入刑罚惩罚的范围。有学者就此专门撰文并给出了“义”对复仇行为的诸多限制性因素,如复仇动机必须出自孝义;父若有罪当诛,子则不可复仇;复仇手段必须适当;不义者不准移乡,对移乡避仇者不许复仇;复仇需遵从程序的限制;过失杀不至于死等。[9]笔者认为还应加上复今世之仇与复仇人之仇两点限制,复仇若脱离了特定时空和特定对象的范畴,对不相干的仇人后代及家属赶尽杀绝都将超脱“义”的界限,而应承担刑事责任。永泰元年九月,时任同华节度使的周智光因与鄜坊节度使杜冕不和,在镇压鄜州叛乱期间,带兵擅自杀害鄜州刺史张麟,坑杀杜冕家属八十一人,烧毁坊州庐舍三千余家。基于当时的政治原因,朝廷不但没追讨其罪过,反使杜冕避仇于梁州以外示优容。[10]后世严申军法对此公报私仇的不义之行进行了法律规制,“凡有私仇须先言,令其避仇;若不言,因战阵报复者,斩之。”[1]传统的“义”对复仇有支持,亦有限制。而超越了这些限制,则必须申以国法以维护正义。

(二)“移乡避仇”制度的具体内容

移乡的办法来源极古,远在社会习俗鼓励复仇的上古时代就有这种以“避”和“离”的方法避免仇家报复的习惯。这种私人间的主动避离,于施暴者而言,是杀人或者交恶于人后因害怕被报复而避离;于复仇者而言,则是基于报仇后害怕被再报复而避离。而作为一项法律制度,“移乡避仇”发端于西周,成文于唐宋,正式入律最早见于晋朝的《泰始律》。历代关于移乡避仇的规定见下:

1.西周移乡避仇制度之规定

西周移乡避仇的处理方法主要是靠“调人”来“和难”。“调人”是西周时司徒处下设的协调机构,专司避仇和解之事。“和难”就是为避免仇杀而将杀人者迁移到一定距离之外的制度。根据被杀者的不同身份,《周礼》将杀人者对应的移乡距离分为三等:君、父之仇辟诸海外;师长、兄弟之仇,辟诸千里之外;主友、从父兄弟之仇,不同国。[2]对于辖区内发生的杀伤行为,“调人”会将仇家双方互相调开以此避仇,如果杀人者不肯接受或者违反避离的规定,那么王将授给调人“瑞节”,调人可据此实施抓捕并将犯罪人治罪。这也意味着,不肯和难或者不服从调离规定的,仍须由官府负责处置而禁止私自复仇。概括地说,《周礼》对“移乡”之事的规定主要包括以下三个类型:

第一,误杀型移乡。《周礼·地官·调人》有云:“调人掌司万民之难,而谐和之。凡过而杀伤人者,以民成之。鸟兽亦如此。”[3]该条文表明,乡民过失杀人以及杀伤他人家禽牲畜时,在调人的主持下,可以与对方进行和解,但杀人者必须远相避离。西周在“明德慎罚”的法律思想指导下,已经对故意与过失做了区分,过失叫作“眚”,故意叫作“非眚”。在司法处置上关注犯罪人的主观心态,对于过失引起的犯罪实施“三宥”。[4]而“宥”的具体表现形式即为“流”。也就是说,过失杀人一般不会被处死,往往是“以民成之”,即采取民间和解远相避离的方式解决案件。

第二,义杀型移乡。《周礼·地官·调人》篇还规定了一种特殊情形:“凡杀人而义者,不同国,令勿仇,仇之则死。”[5]这种情形说的是因为替自己的父母、兄弟以及师长洗刷耻辱而杀人的属于国家认可的复仇,符合“义”的伦理规范。有学者认为,这里的义指的是一种正当防卫,因此这种杀人行为不以杀人罪论处。[6]此时,对于复仇杀人者也要“不同国”,即实行移乡避仇的制度。并且不允许被杀者的子弟再按照“義”来向复仇者寻仇,即复仇只以一次为限,禁止反复寻仇。

第三,宥杀型移乡。《周礼·秋官·朝士》载:“凡报仇雠者,书于士,杀之无罪。”[7]对此条文,古今皆存在不同理解。按唐人贾公彦的解释,“凡仇人皆王法所当讨,得有报仇者,谓会赦后使已离乡,其人反来,还于乡里,欲报之时,先书于士。士即朝士,然后杀之无罪。”[7]即如果杀人犯遇赦免刑,则必须按照规定避离,以防止复仇的发生。如果遇赦的杀人犯擅自返回乡里,那么被害者的亲属如果想要复仇,只须事先履行“书于士”的义务,即在朝士处登记仇人姓名,便可将其杀死且不负刑事责任。

2.汉唐移乡避仇制度之规定

两汉时的血亲复仇类型主要分为基于血缘关系的为父、为兄弟、为母、为子、为季父、为舅和非血缘关系的为主、为友、为师复仇。[8]复仇类型之多正如吕思勉先生所言:“复仇之风,秦汉时极盛。”[1]汉代的法律在仿照西周“和难”制度的基础上进行创设形成了避仇法令。如《周礼》郑玄注云:“……今二千石以令解仇怨,后复相报,移徙之。”[2]这表明,汉代存在通过强制避离来防止复仇的法律措施。然而复仇习惯久已深入人心,不时三令五申,仍不能根绝,再加上汉人尊崇忠孝礼义,因此在汉代的司法实践中常常可以看到曲法徇情的做法。汉章帝刘炟时期,汝南西平(今河南省西平县)的郅恽为不能报杀父之仇而郁郁垂死的挚友董子张报了父仇,随即到官府自首,官长得知其是出于情义为友复仇,就不愿依法处罚。而郅恽自知违背了国法,不能以私乱公,违背曲直,径自进了牢狱。官长追之不及,便以死相逼出狱,郅恽只好听从。[3]无独有偶,发生在鄞县的董黯杀死辱母者案,同样因董黯为母复仇的孝举而被汉和帝特赦,并召拜郎中。[4]从上述两个案件可以看出汉朝对于儒家孝道的标榜和经义决狱的贯彻。统治者和司法机关都赦免了复仇者出于情义复仇的罪行,甚至拜其官。此点也是汉代复仇之风犹盛的原因。正是这种看似标榜德孝的做法,为汉代营造了冤冤相报、尚孝尚武的社会环境。因此可以窥见,汉朝在司法实践中并没有有力的推行避仇法令,将杀人者移乡避仇,给予犯罪人以一定保护来防范冤冤相报。

唐代是我国封建社会发展的一个全盛时期,唐代法律集战国以来封建法律的大成,历代评论者都认为唐律礼刑统一,一准于法,礼法合融。然而实际上,唐代的思想史却展现出比较明显的礼法冲突,尤其在复仇问题的处理上,唐律对复仇问题规定的不明确以及唐代统治者对复仇者态度的不一致,都决定了礼法不可能完全统一融合。《唐律疏议》中涉及移乡的相关条文规定有三处:

其一是《唐律疏议·贼盗律》“杀人移乡”条:“诸杀人应死会赦免者,移乡千里外。其工、乐、杂户及官户、奴,并太常音声人,虽移乡,各从本色。部曲及奴,出卖及转配事千里外人。若群党共杀,止移下手者及头首之人。若死家无期以上亲,或先相去千里外,即习天文业已成,若妇人有犯及杀他人部曲、奴婢,并不在移限,部曲、奴婢自相杀者,亦同。违者徒二年。疏议曰:‘杀人应死,会赦免罪,而死家有期以上亲者,移乡千里外为户。其有特敕免死者,亦依会赦例移乡。”[5]即杀人应死之犯遇赦后,若死者家中尚有期亲以上的亲人,则仍须将杀人者“移乡千里外”安置,以避免死者家属的寻杀。

其二是《唐律疏议·贼盗律》“亲属为人杀私和条”:“诸祖父母、父母及夫为人所杀,私和者,流二千里;期亲,徒二年半;大功以下,递减一等。受财重者,各准盗论。虽不私和,知杀期以上亲,经三十日不告者,各减二等。”[6]从该条可以看出,律文规定亲属为人杀不准私和,私自和解不去官府告发仇人就是不孝。这项条文间接地强调了“有仇必复”的思想,即复仇是必须的,但是具体做法上则应遵从“虽不私和,知杀期以上亲,经三十日不告者,各减二等”的规定。也就是说亲属被杀需要让官府得知,这类似于《周礼》中“书于士”的规定,从该项可以看出唐律对于复仇行为持积极干预的态势。

其三是《唐律疏议·斗讼律》“亲属为人殴反伤条”:“诸祖父母、父母为人所殴击,子孙即殴击之,非折伤者,勿论;折伤者,减凡斗折伤三等;至死者,依常律。疏议曰:‘祖父母、父母为人所殴击,子孙理合救之。当即殴击,虽有损伤,非折伤者,无罪。折伤者,减凡斗折伤三等,谓折一齿合杖八十之类。至死者,谓殴前人致死,合绞;以刃杀者,合斩。故云依常律。”[7]即祖父母、父母被人殴打,子孙出于孝义而援救,没有伤及对方的无罪;打伤的按“斗折伤”罪减三等处理;但若是出了人命则要依照斗讼律斗故杀人条或绞或斩。也就是说,唐律禁止复仇,但并无复仇的规定,有犯同谋故斗杀。[1]因事关生死,攸关礼法,这种比附援引裁量的最终结果往往须经有司具案奏取皇帝敕裁。这样做一方面由皇帝司法,体现了对复仇案件的特殊考虑,为兼顾礼法创造了弹性空间;但另一方面,统治者的个人意志又会导致个案的处理存在较大差异。实践中,统治者为了宣扬孝义以敦化风俗,普及孝道文化,时常会对复仇杀人者法外开恩,免除死罪。例如发生于唐高宗年间的“贾氏代弟受刑案”,贾氏十五岁时父亲被害,为了抚养年幼的弟弟贾强仁一直没有婚嫁。后来贾强仁杀死了仇家,贾氏为保弟弟性命自认为凶手,替弟弟抵罪,高宗念其姐弟孝义,对其法外开恩施行了特赦。[2]然而在“周智寿兄弟复仇案”中高宗又依法判决,将被认定为首犯的周智寿处死,来维护法律权威,巩固法律秩序。[3]

总体上说,唐律对复仇持一种“消极”态度,对复仇杀人者的处罚既体现了国家法律的严惩,又兼顾人们对复仇者的同情。既从法律上承认孝亲复仇的合理性,糅合儒家的孝道伦理思想;又维护了封建社会的统治利益和社会的和谐稳定。

3.宋元明清移乡避仇制度之规定

在复仇的法律规制上,宋律继承了唐律杀人移乡条的规定,二者在适用主体、适用条件、法律后果以及排除适用的范围等方面都基本一致。略显不同的是,有宋一代盛行刺配之法。据宋代史学家马端临撰写的《文献通考》记载“舜之九刑,始并用其三,黥为墨,配即流,杖乃鞭,三者始萃于一夫之身,其制将以宥死罪。合三为一,尤为生刑,端未为过。”[4]宋代的刺配刑包括脊杖、刺字和发配三种刑罚,《水浒传》中的武松即为复仇后被刺配的典型。值得注意的是,宋代的司法实践中,私人复仇的迹象仍屡见不鲜,而且大多都得到了最高统治者的宽宥。据《宋史》记载,宋太宗时,十岁的鄂县县民甄婆儿目睹母亲被董氏杀死,因其时年幼,遂將其妹托邻人张氏乳养,自赴他乡避仇。数年后,婆儿寒食节回乡祭母,欲见其妹结果遭拒,携酒肴于母坟前恸哭,后随取桑斧藏于袖中摸至董氏家复仇,从背后砍死了正与孩子戏耍的董氏。[5]宋仁宗时,单州人刘玉之父被王德殴死,王德获刑后恰好遇赦免死,刘玉私杀王德报了父仇。宋神宗时,青州人王赟之父为人殴死,因当时年幼,未能复仇,既长,刺死仇人。[6]这些复仇案件都遵从特殊程序由有司直接上奏给皇帝按特殊的杀人案进行处理,复仇者们因孝义复仇,最终都得到皇帝的宽宥,豁免了死刑。

元代法律有了复仇的规定,父为人所杀,子殴死仇人,不但无抵罪责任,且杀夫之家须付烧卖银五十两。[7]元律虽取消了“杀人移乡”的规定,但“移乡避仇”的意识并未消除,据《刑统赋疏通例编年》记载:“天历二年十月,刑部呈:移乡之法,本为杀人应死,遇于天命,防其子孙互相仇杀,故移乡千里之外,虽累经恩宥,亦不遣还。从各处依验地理,远近迁徙,但使离其巢穴,纵肆凶恶。”[8]

如规定所言,元时“杀人移乡之法”演变为了“迁徙之法”,目的仍是防止子孙互相仇杀。

明代法律中已经没有杀人移乡的规定,在其中也找不到移乡这类文字,但据《历代刑法考》记载:“汉无流而有迁,亦谓之徙,时亦称为流徙,而实非流。盖皆死罪降减者也。北魏《狱官令》有流徙之文,则流与流徙不别。自北齐、北周流列正刑,别无徙法,隋唐承之,而当时尚有徙者,殆临时之处分,不为常法。自宋迄明,大略如是,至明别有迁徙之名,乃唐之移乡。”[9]由此可见,明朝时期的迁徙与唐时的移乡是一脉相承的,其内容为“去乡一千里,杖一百,准徒二年。”[1]

清代继续承袭明朝“迁徙”之法,“迁徙原於唐之杀人移乡,而定罪则异。律文沿用数条,然皆改为比流减半、徒二年,并不徙诸千里之外。”[2]然而明清时期的迁徙制度并不为司法官员所常用,取迁徙而代之的是经济赔偿方式的广泛应用。如《大清律例》中规定:“应该偿命罪囚,遇蒙赦宥,俱追银二十两给付被杀家属。如果十分贫难者,量追一半。”[3]此外,《大清律例》明确惩治私人复仇的行为:“凡祖父母、父母为人所杀,凶犯当时脱逃,未经到官,后被死者子、孙撞遇杀死者,照擅杀应死罪人律,杖一百。其凶犯虽经到官拟抵,或于遇赦减等发配后,辄敢潜逃回籍,致被死者子、孙擅杀者,杖一百,流三千里。若本犯拟抵后援例减等,问拟军、流,遇赦释回者,国法已伸不当为仇。如有子、孙仍敢复仇杀害者,仍照谋、故杀本律定拟,入于缓决,永远监禁。”[4]该条文的用意与杀人移乡立法相同,一者增大复仇难度,使无寻仇机会;二者以法律之力禁止私人寻仇,维护司法既判力。

三、“逃城”制度之法文化解读

逃城,又名避难城(Asylum,希伯来语:??? ????? 'ārê ha-miqlā?),《圣经》律法用语,指的是古以色列王国的六个利未人城镇,误杀人者可以在其中申请庇护。[5]逃城的“逃”在希伯来文中是“接纳、吸收”,“庇护、藏匿”的意思。因此,逃城是“收容”或“接纳”逃亡者的城市,就是“提供庇护的城市”或称“庇护城”。所谓“逃城”制度,就是设立一些城镇,为非故意的杀人者提供庇护,使其免遭复仇。只要这些人在逃城中经过一段期间,或满足一定条件,他们的罪责就可以免除。

(一)“逃城”制度的思想基础

1.“罪”的代价

美国近东研究学者Hiller认为,“‘约可以被看作整部圣经思想的历史,‘约的观念自始至终贯穿于整部圣经,并且是圣经思想的核心。”[6]在逃城制度设立以先,主要有三个“约”与之联系紧密,即亚当之约、挪亚之约以及西奈之约。在三大圣约的复仇规定下,杀人者该隐、摩西及误杀人者分别承受了强制流离、畏罪流离及司法流离的罪的代价,并均体现出上帝公义与慈爱兼具的属性。

亚当之约即“勿食禁果”之约。[7]始祖亚当和夏娃的时代是无序的,因为没有具体的行为规范和法律让人服从,他们唯一需要遵守的仅是一条不可吃分别善恶树果的禁令,因此“没有律法,罪也不算为罪。”[8]

我们从《圣经·创世记》第四章记载的人类第一桩谋杀案可以看到,在一次献祭中,哥哥该隐因嫉恨弟弟亚伯而将其杀害。在没有国家和司法的状态下,上帝亲自作为该案的审判者审问该隐,但该隐拒不认罪悔改。上帝没有因该隐的态度和杀人行为让该隐偿命,而是判以“你种地,地不再给你效力;你必流离飘荡在地上”[9]的刑罚,展现出“亚当之约”下神对复仇行为的禁止。圣经明确记着说“亚伯是牧羊的;该隐是种地的”,[10]这个刑罚意味着该隐从此再不能以本行谋生,因为在神的咒诅下即便耕种也不会有收成,他也因此不能享受安息,居无定所,到处漂流。该隐抱怨刑罚过重,神又为该隐立了“凡杀该隐的必遭报七倍”的记号,该记号虽为一种消极保护,但也充分展现了那个时期神对不肯悔改之人爱的极限。

挪亚之约即“彩虹之约”。[11]洪水过后,上帝单方面允诺不再以洪水施行审判。在上帝对挪亚一家的祝福和新时代使命的宣告中,“杀人行为”在信仰层面或者说“神法”[1]层面被明令禁止。但是“挪亚之约”允许同态复仇,“流你们血、害你们命的,无论是兽是人,我必讨他的罪,就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的,他的血也必被人所流,因为神造人是按照自己的形象造的。”[2]上帝“按自己的形象造人”,把人的生命价值规定到了无以复加的地步。[3]“杀人偿命”也获得了神法层面的正义性。上帝对蓄意杀人行为不再宽容而是特别强调了“就是向各人的弟兄也是如此”的态度。《圣经·出埃及记》第二章记载的摩西为救希伯来族人杀害埃及人一案就发生在这个约的背景下,摩西因义愤杀人,之后畏罪潜逃在旷野饱受流离之苦四十年。与该隐不同的是,摩西在旷野的操练中悔改归向了神,成了一个为人极其谦和的伟大领袖。至于摩西缘何没有杀人偿命可作以下几点理解,一者摩西杀人是出于义愤,二者摩西虽未偿命但也饱受流离之苦,三者摩西在旷野的陶造下悔改并归向了神,因此旷野在象征意义上成为其在上帝的恩典下实现自我救赎的逃城。

西奈之约即“十诫之约”。[4]摩西带领以色列人出埃及时,以色列人已经繁衍发展为人口数量达两百万之多的族群。[5]这一庞大的队伍在出埃及后满三个月那天到了西奈山,在这里以色列人迎来了本民族第一部成文法《十诫》及一系列的“律例、典章和法度”。《十诫》是律法书的纲领,其第六条明确规定“不可杀人”。[6]此处的杀人指蓄意杀人,不管是打死、用诡计杀死、因怨恨把人推倒或埋伏往人身上扔物致死,只要主观上属于故意,均被要求治死,且“不可收赎价代替他的命”。[7]但对于误杀的处置,“决疑法”[8]并没有一贯的适用同态复仇法则,而是给出了较为宽容的态度,以区别于对恶性十足的蓄意杀人犯的惩罚,甚至专设“逃城”来庇护误杀人者以体现和维护公正。因此“西奈之约”对复仇的规定表现为神在同态复仇的基础上设立逃城以限制复仇。可以看到,“逃城”延续了以悔改归向神为价值导向的流放特质,同时再一次印证了因着公义,罪必须付出代价。

2.“爱”的宽恕

爱在逃城制度的设计中体现为两点,一是重视人命,二是信义要求。一方面,希伯来圣经的一神思想认为:生命是上帝的属性之一;人的生命、种族和贵贱具有绝对的,超越善恶的价值。[9]神在用洪水灭世后明令禁止杀人,因为人具有神的形象和样式,“被造的人就是雏形的天,与创世之初所造的天相称。”[10]Mekhilta创世记释读认为,杀人流血行为削弱了人自身的“上帝形象”,就好比砸碎污损了承载国王形象的画像、雕塑和硬币。因此,故意杀人的必被处死,律法允许血亲对杀人者进行同态复仇。另一方面,神又明确主张“不可报仇,也不可埋怨你本国的子民,却要爱人如己。”[11]二者看似矛盾,实则不然。律法并非要求每个人必須进行同态报复,而是赋予了被害者报复的权利,在人愿意这样做时,律法许可这样的行为。使徒保罗认为,律法使人知罪,其本身是好的,但要人用得合宜;以色列人追求律法的义,反得不着律法的义,而爱是不加害与人的,只有爱才能完全律法。[1]遵行律法只能活在律法之下,凭信心宽恕则可以超出律法,不受律法主义的辖制,因此符合信义的态度应该是“不要自己伸冤,宁可让步,听凭主怒(或译:让人发怒);因为经上记着:主说:‘伸冤在我,我必报应。”[2]新约时代耶稣的爱仇敌之法同为信徒活在律法之上的成圣之法。耶稣认为,单与爱自己的人互相亲爱是没有益处的,那是人类普遍的做法,不能对恶起到教化和帮助作用。因此耶稣并不主张以恶报恶,乃是选择以善报恶。如果有人“打你的右脸”,“要拿你的里衣”或“强逼你走一里路”,应该用让步和容忍的态度,化解冤冤相报的恶意。[3]这种牺牲的爱与宽恕之法正是圣经的根本精神。耶稣这里提倡的不抵抗主义,并非要人们一味地忍受,而是怀着对人类的爱和宽容消解仇恨感化仇敌。因为复仇不能解决根本问题,仇恨只能带来仇恨,但爱则唤醒爱,带来根本性的解决。戈登文翰(Gordon Wenham)说道,“在旧约时代没有警察或公众执法服务,所以起诉和惩罚都得由受害者和他的家庭来实施。因此受害一方很有可能并不坚持复仇法赋予的所有权利,而是协商一个较低的赔偿方案,甚至完全原谅施害人。”[4]旧约律法和新约耶稣在权利的不同侧面谈问题,但修正恶、制止恶的精神是一致的。人既可以选择律法的“报”,因律法称义;但在信义层面圣经更鼓励人选择上帝的“报”,因信称义。从这个意义上来说,逃城也仍然是上帝对祂的子民既公义又怜悯、二者融合的美好实例。

3.“義”的救恩

“義”在此处以繁体字示之,更能体现逃城的神学寓意。義,上从“羊”下从“我”,有遮盖赦罪之意。因“羊”在圣经中即预表耶稣,[5]新约耶稣受洗时,施洗约翰曾大声宣告“看哪,神的羔羊,除去世人罪孽的!”[6]“逃城”和大祭司同样也是新约耶稣基督救恩的预表。[7]在新约教义中,罪会使人与神隔绝,死在过犯罪恶中。但耶稣道成肉身来到世上,担当了人类一切的罪,人藉着中保义者耶稣将修复与上帝的关系,从生命圣灵的律得释放,从而脱离罪和死的律,因信称义。[8]亚伯的血所说的是控告和惩罚,耶稣的血所说的是赎罪和赦免,因此中保耶稣的血所说的比亚伯的血所说的更美。[9]逃城的大祭司死后误杀人的才可离开逃城回到本族本乡,预表着大祭司耶稣为人类的罪钉死在十字架上,所以人类因他的死得生、恢复自由。而杀人者擅自离城则被视为是无视神怜悯的行为,所以被排除在神赐恩典的对象之外。

(二)“逃城”制度的具体内容

作为一种纠纷解决机制,逃城制度丰富了古以色列人的审判样态,其产生的依据是摩西律法允许非故意的杀人行凶者在逃城中逃避复仇者的报复。[10]

古代近东到处都有地位特殊之圣域或王城的踪迹,如希腊、罗马等也曾选择一定的场所来作为保护偶然犯罪之人的住所,有意的加强司法的管制,剥夺家族复仇的权利,以保证正当的诉讼程序。[11]古以色列也将祭坛和耶和华的圣殿视为逃亡者的避难所。[1]然而,祭司团体可能担心犯法者抓住祭坛的角,有污秽祭坛和圣所之虞,从而将庇护区扩大到整个逃城,以避免祭坛被玷污。[2]圣经中的逃城制度相较于其他国家的类似制度更加有体系。

1.“逃城”的构造与规划

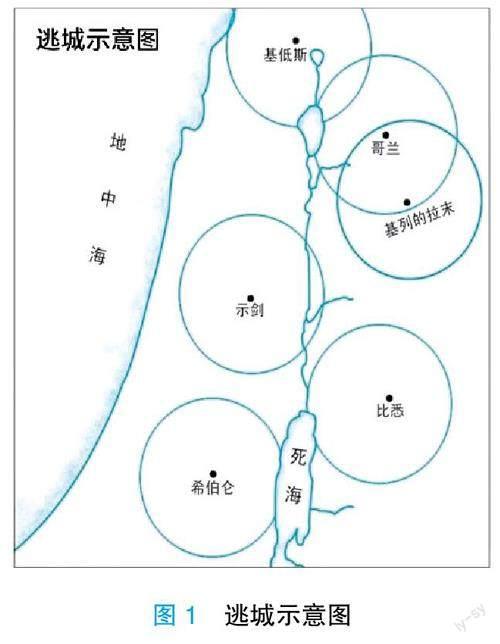

根据摩西五经的记载,逃城的设计是由上帝直接启示并吩咐摩西施行的。[3]在划分迦南属地时,也许是综合考虑了政治、军事和宗教祭祀的需要,以色列各支派根据自己所得之地的大小,按比例给利未支派提供了土地,使得以色列各个支派的人都会居住在距离利未支派属地不超过16公里的地方。摩西和约书亚从利未支派所领的四十八座城中,划定了六座城为误伤人命者的庇护所,即所谓“逃城”。[4]以逃城为中心,其周边还设置了前后左右各912米的郊野地区以供安置和牧养祭牲之用。[5]在地理分布上,逃城的选址策略性的分布在约旦河两岸,将全国划分为三个区域,如图1所示,每个区域均以逃城为中心,并且为便于全国各地的误杀人者能尽可能及早到达,城的周围也专為逃亡者修建了道路。[6]其中位于约旦河东的三座逃城为摩西设立,由北向南分别是原属玛拿西支派地处巴珊的哥兰(Golan in Bashan)、原属迦得支派地处基列的拉末(Ramoth in Gilead)和原属流便支派地处旷野高原的比悉(Bezer in the Desert);位于约旦河西的三座逃城为约书亚增设,分别是地处拿弗他利山地的基低斯(Kedesh)、地处以法莲山地的示剑(Shechem)和地处犹大山地的希伯仑(Hebron)。[7]

2.“逃城”的管理主体

埃及统治迦南时,定下了把城镇交给祭司管理的先例,由祭司负责全区的行政及贡物或赋税的收取。[2]逃城及城中误杀人者的管理同样由祭司和利未人负责。祭司的职分专属于亚伦家族,大祭司的职任则由家族中的长子出任,他们有着专职祭祀权、律法教导权、民事审判权以及重大问题决断等特权。[8]巴比伦之囚后,祭司阶层掌握了教、政、司法三方面的大权,而大祭司则成了地方最高的领袖和最大的法官。[9]与其他支派不同,利未支派的男子被神拣选出来代替了以色列人一切头生的男子,完全奉献给神专职服侍。[10]他们散居于应许之地全境,分布在以色列十二支派中间,以辅助祭司完成献祭、普法及执法等工作。根据规定,“他们在以色列中不可有产业”,[11]因为有以色列人出产的十分之一作为他们的供给,以此保证他们能恪尽职守,公正无私。

3.“逃城”的适用对象

逃城设计的目的在于区别故杀与误杀,“使误杀人的不至于死,等他站在会众面前听审判”,[1]以此阻止更多不必要的杀人事件。因此,在适用对象上,逃城仅许可对误杀人者予以特殊保护。并且逃城并非只是为以色列民而设的“法外之地”,其接纳的对象不仅是以色列人,还包括“他们中间的外人,并寄居的。”[2]因此,逃城对所有愿意投靠、并相信其会公正审理的人开放,任何在以色列境内的杀人者都可以享受逃城制度的恩惠,向就近的逃城寻求庇护,这也是法律和上帝面前人人平等的精神体现。

四、“移乡避仇”与“逃城”的相似之处

(一)适用上均具有一定限度,出义则入刑

移乡避仇需要遵从“出礼入刑”的义之界限,如果复仇行为超出情理之外的范围,在复仇动机不正当、复仇手段不适当或者复仇脱离时空等情况下进行复仇将不能获得宽宥。逃城预表耶稣的“义”的保护,因此逃城里的犯人会被代赎,而一旦超出了逃城的范围则被视为对神救恩的弃绝,不再有权利享受神的恩典,报血仇者可对其进行复仇而无罪。同样的复仇行动也体现在上帝的报应刑中,并都遵循着同态复仇的最低限度。据《圣经·士师记》记载,亚多尼·比色曾将七十个王的手脚大拇指砍断使他们无法拿握武器,让他们在桌子底下拾取零碎食物充饥。犹大支派在征伐迦南人和比利洗人时将其俘获,同样砍断了他手脚的大拇指却并没有将其杀死。上帝按着亚多尼·比色所行的报应他,并没有因七十比一的数量悬殊而加重刑罚。[3]

(二)均为维护社会秩序的手段,否定私力救济

“复仇以国法得伸与否为断,杜凶残之路也。”[4]

复仇案件伴随着巨大的礼法冲突,常发生在血缘和地缘的范围内,并且“仇恨易记难忘又难以释怀,具有极强的传染性且易被模仿,常常伴随家族、民族、宗教传承”,[5]处置不当将会引发巨大的社会矛盾,威胁和破坏社会秩序和统治秩序。因此中国古代的统治者们大都禁止私自寻仇,将刑罚的执行权抓控在国家公权力手中。移乡使得仇家之间难以相见,淡化了被害者的复仇情绪,增加了复仇的难度,减小了复仇的概率,有效控制了复仇案件的发生,无案则无判,由此引发的社会矛盾也因此得到了化解。从结果上看,这种折中的处置法既不会偏袒复仇者,滥用“礼”治轻纵百姓复仇,又能维护国法权威起到法律的惩罚和警示作用,实现了情与法的有效结合。

以色列人在告别流离飘荡四十年之久的旷野生活进入迦南地之前,上帝已经将土地和城池的分配工作,包括逃城的设置规划向领袖摩西说明。这一吩咐在约书亚时代(BC1406-BC1375)以色列人征服迦南诸族后得到了落实。上帝命定设立几座“避难城”的原因之一,实则是源于维护社会秩序的需要。就以色列的律法而言,故意杀人的罪行是决不能得到赦免的。“因仇恨用手打人,以致于死,那打人的必被治死。他是故杀人的;报血仇的一遇见就杀他。”[6]按照古时的公正习俗,至亲或至爱的人被害后,亲属有责任为他报仇雪恨。[7]然而,这条给审判官作为判决原则的法规,实践中却导致了私刑的滥用。为规制复仇的随意性,避免人们使用残酷野蛮的方式来互相报复,圣经采取了“以眼还眼,以牙还牙”的同态复仇制度,将复仇限制在法定的范围和程度内,以此保证公平。但是,这个原则对于那些无心杀人却要承受同态报复的人来说却有失公平。因此,为切实体现法律对生命的尊重和对公正的维护,“逃城”制度从立法上保证无心杀人者能逃避杀人偿命的法则,不被复仇者当即杀害,以确保其得到公正的审判和裁断。然而以色列民族要在一片新的土地上扎根,不仅需要诫命律例的规范,更需要一个政治机构来处理纠纷,稳定社会秩序。逃城散布在应许之地全境,其作用不只是收纳误杀人者,更充当了司法机构的职能,使矛盾可以通过司法的途径解决,以防止不公和随意报仇的事情发生。同时,人因自身的罪性和有限性,不可能永远不会犯错,但上帝许人认罪悔改,人要想蒙上帝的饶恕,也须饶恕别人的过犯。[1]上帝通过这项制度把罪恶和错误分开,向以色列人强烈地展现了自己良善怜悯的性情和获得饶恕的条件,以此构建起以爱为中心的社会秩序和信仰体系。

(三)均须遵从正当的法律程序来获得宽宥

无论是对复仇者“移乡”避仇,还是接受误杀人者遁入“逃城”获得庇护,二者的适用均须遵从正当的法律程序。其正当性主要体现在两个方面:

首先,必须经过司法审理决定。复仇者杀人后是否适用移乡须经司法机关审理决定,而不能擅自逃亡,逃避司法。被害者亲属也不能未经审理私自寻仇或和解从而破坏法度。圣经律法虽然允许被害者亲属复仇,但家族间私自寻仇将阻碍司法的执行,而逃城作为一个寻求公义的缓冲区,可以给死者家属一个冷静的空档,无论是蓄意谋杀还是意外误杀,杀人者在杀人后都可逃向逃城通过正当的司法程序进行申辩和解释。[2]如果有人因误杀人而被追杀而逃到逃城,“会众就要照典章,在打死人的和报血仇的中间审判。会众要救这误杀人的脱离报血仇人的手,也要使他歸入逃城。”[3]审判时,负责施行审判的人员“不可行不义;不可偏护穷人,也不可看重有势力的人。”[4]城中的长老们要在城门外举行初步的听证,逃到逃城的人要站在城门口接受讯问(城门口是大多数案子被讨论和裁定的地方),将他的事情说给城内的长老们听。在对误杀人者经过审理初步认定其确系误杀后就准予避难,之后再站在会众面前听审。在履行完相应的法律程序之后,最终由政府对其进行庇护和照管。

其次,必须严格遵守避离规定。历代移乡避仇相关立法都要求被移乡者不准擅自离开被移之地私自还乡,否则官府将严格执行死刑,仇家也可合法的进行复仇。典型的如西周的“书于士”,唐代的“流移之人皆不得弃放妻妾及私遁还乡”。[5]误杀人者被判为误杀后虽然免死,但人身自由也同样受到时间和空间上的限制。时间上,误杀人者的刑期为本城大祭司的年寿;空间上,其活动范围须以逃城为限,不得出城。无论什么时候,如果杀人者出了逃城之外,“报血仇的在逃城境外遇见他,将他杀了,报血仇的就没有流血之罪。”[6]这是因为大祭司的死象征救赎,即新约耶稣基督代世人死。因此大祭司的死代替了城里误杀人者的罪过,而那些擅自离开逃城的人就没法获得庇护。[7]如果大祭司先于误杀人者死亡,那么也只有在这个条件下,其罪责可得免除。误杀人者可以重获自由,安全地离开逃城回到自己的城市开始新的生活,而不必再担心复仇者复仇。而如果误杀人者在逃城里先于大祭司而死,即死于流放之中,被埋在了外地,那么等到大祭司死后,他的遗骨还是可以被搬回他父家的墓园里。

五、“移乡避仇”与“逃城”的本质性差异

(一)“移乡避仇”体现为对故意杀人者的保护,“逃城”体现的是对误杀人者的保护

移乡避仇制度的设计逻辑是,甲杀乙,为避免乙的至亲复仇杀死甲,而将甲移乡。但纵观历代复仇案例,实践中相关的案件多为甲杀乙,乙的血亲复仇杀死甲,为防止甲的血亲再找乙寻仇,而对乙进行移乡或迁徙,以避免仇杀,制止复仇。因此,移乡避仇体现的多是对被复仇一方的再复仇行为的禁止,而对复仇者做出处理,是对第二层复仇的规制,这就决定了其适用对象的主观样态均为故意。

逃城制度设计的逻辑则是,甲杀乙,为保护杀人的甲获得公正的审理,而特设一个保护城供甲逃避那可以对其进行同态复仇的乙的血亲的追杀。但隐含之意似乎是如果甲在逃往逃城的过程中被杀,那么按同态复仇律,乙的血亲将不会为此承担法律责任。因此笔者认为,这种保护虽然先进,却是一种不完全保护——积极意义上,“逃城”制度催逼误杀人者及时寻求司法救济,使之享受到被庇护的平安而向神感恩,实现了司法和信仰的双赢;消极意义上,该救济并没有消除逃亡过程中的风险,被害者依然可以对杀人者进行追杀,这使得杀人者在寻求公正的裁断前不得不与报血仇者上演一场追逐游戏。而一旦甲进入逃城,那么依据法律,乙的血亲则不能对甲再行追杀,除非甲被断定是故杀人的,或者甲确属误杀但却违反规定在城中大祭司未死前擅自离开逃城。因此,逃城体现的是对误杀人者的保护,避免误杀者和故杀者一样承担被复仇的后果,即逃城是对第一层复仇的规制。在主观形态的认定上,“逃城”本身为断定杀人者的杀人行为是蓄意还是误杀也提供了判断上的依据。因为可以在逃城接受避难的杀人者都必须满足误杀的条件,如若非因过失杀人,则一律不得进入逃城,并且还会被带出来交给报血仇的一方治死。对于何为“过失”,希伯来文将过失解释为一种不幸的巧合,而《圣经》给出的例子则强调杀人者必须是无心且完全无辜的。[1]这里的假设是,一个人可能在不知情的情况下无心杀了另一个人,他不仅不恨这个人,而且可能之前还是爱他的。因此按照现代刑法理论,这里的过失几近于意外,强调杀人者主观上不具有恶性,无杀人的故意和犯罪动机,客观上不能预见和避免结果的发生。行为人主观上并没有杀人的意思,乃出乎意料的原因造成了客观上被害人死亡的结果。那么,在这种情况下,逃城将给这些误杀人者提供保护,使之躲避追杀。

(二)“移乡避仇”可以金钱代赎,“逃城”必须以血代赎

中国古代的赎刑自西周时即成体系,历代的封建法典律文篇首就是五刑名称及其各种刑罚的赎铜金额,赎刑制度经历奴隶社会、封建社会,整整沿用了几千年。[2]古代的赎刑又被人们称作特权法,因为它突显出贫富的不平等,彰显法律的不公正。在具体的适用规则上,西周死刑的赎价为铜六千两,这就决定了赎刑的对象只能是有钱的贵族官吏。从出土的张家山汉简中关于赎死的规定可以看出,汉代依律赎死的情形只能是过失杀人,赎价为黄金二斤八两;汉惠帝元年也存在依令赎死的情形,赎价为“买爵三十级”即六万钱。[3]唐代死刑赎价为一百二十斤铜,唐律“禁止纳赎”条款明令禁止对杀人等严重犯罪进行减赎,但仍保留了“七杀”中的“过失杀伤人”为唯一的法定收赎罪名,且明确规定过失杀人者不限身份,皆可收赎。[4]宋代死刑赎价仍为一百二十斤铜。元代的命案赔偿处理规则为“诸杀人应死,仍于家属征烧埋银五十两给苦主,无银者征中统钞一十锭,会赦免罪者倍之。”[5]明清律典体例也延续了唐律法定收赎的做法。总而言之,中国古代乃至当今刑事和解中的“赎”几乎均体现为金钱赎。消极意义上,赎刑使得移乡避仇无法发挥其避离的实际功能,反而容易滋生腐败,加重被害人家的怨气,激化社会矛盾。积极意义上,通过对受害者家属进行经济补偿其实也利于被害人家日后的生产和生活,同时流移之人也能避免在移乡途中的九死一生之苦。

在希伯来文化中,只有生命能代替生命,而金钱不能衡量人的生命价值,这就意味着有钱人也不能享受任何偏袒或者优待。这一点也与古代近东其他地区的法律形成对比,赫人和亚述的法律都容许用赎价买回凶手的性命。[6]对比古以色列的赎刑制度来看,伤害案中的犯罪人同样可以通过金钱赔补并将受害者全然医好的方式折抵刑罚,但若出了人命,无论是故杀还是误杀则一律不得用钱赎罪,而必须以命抵命,以血代赎——故杀人的必被治死,误杀人的须等现任大祭司的死。[1]血对于以色列人来说,有着非同小可的含义。在洪水退去的新世纪之初,神就已经向挪亚宣告了禁止吃血的命令,凡是吃了血的,无论是以色列人,还是寄居在他们中间的外人,都会遭到神的厌弃。[2]因为血象征着生命,它唯一的效用就是为生命赎罪。[3]根据以色列的献祭条例,“若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件,……就当为他所犯的罪把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。”[4]因此,误杀人者在被断定误杀后,须为自己献赎罪祭。不同的是,旧约代赎是以祭牲的血,新约则是以耶稣的血。[5]但“若故意犯罪,赎罪的祭就再没有了。”[6]

(三)“移乡避仇”具有“发散型”特征,“逃城”具有“汇聚型”特征

移乡避仇对犯人的处置具有以犯罪地或被告人经常居住地为中心向四周发散的特征。移或徙的地点取决于司法者的裁量,通常为千里之外,“然各有定地,亦不限千里也。”[7]由于中国地域广袤,复仇者在杀人前并不清楚自己会流往何地,因而欠缺法的可预见性。逃城则是根据距离的远近均匀的分设在全国,以自身为中心保证周围各地误杀人者都能尽快地逃到城中接受庇护和公正的审判。具体来说,这种差异主要体现在以下两个方面:

首先,地理环境的差异。中国是典型的农耕文明,往西是喜马拉雅山脉的巍峨阻隔,往东是面朝大海的“望洋兴叹”,往北是寒冷多风的荒原冻土,往南是猛獸瘴气的崇山峻岭。[8]在四周天然的屏障之内,古中国文明的发展孕育获得了一个相对独立的生长环境。正所谓“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,在这样一个独特的文明摇篮里,华夏民族形成了对“大一统”的精神依赖。因此也有了时人对中国自古地广物博,民族众多,文化繁盛的认识。历史上中国的国土面积大都在百万平方公里以上,基于这个地理特征,流刑的应用从氏族社会后期一直沿用到了清代。而移乡作为流刑的一种表现形式,其制度设计也体现出强烈的地理因素。唐代文学家陈子昂有诗云:“避仇至海上,被役此边州。故乡三千里,辽水复悠悠。”[9]私人间避仇距离动辄可以几百上千里,如唐朝赵州(今河北石家庄)的李思行“尝避仇太原”,[10]宋末永新(今江西永新县)的吴鄹“避仇徒山西”。[11]而移乡的法定距离也基本以千里为单位,“旧令云,杀人父母,徙之二千里外。”[12]

古以色列是典型的游牧文明,其祖先亚伯拉罕、以撒、雅各皆以游牧为生,直至约书亚时代征服迦南各族后才逐渐建立起自己的国家。以色列地处地中海东岸,民族仅为犹太族,其总面积约有42000平方公里,东西距离不到120公里,南北长约240公里,[13]属于单民族多支系的小型国家。以色列民族为解决复仇问题设计了逃城制度,这样的独特创造,其背后的地理特征也是不容忽视的。由于民族单一、国土面积小,因此与“移千里”的做法不同,逃城的设置,位置固定且经过考究,体现出强烈的“汇聚型”特征。

其次,管理的主体及方式不同。移乡刑的执行隶属五刑当中的流刑体系,被“移乡”的犯人多由衙役押送,其去向多为充军。如晋高祖石敬瑭天福六年八月制“其持仗行劫及杀人贼,并免罪移乡,配逐处军都收管。”[1]宋朝“刺配之法”下“其间情理轻者,亦可复古徒流移乡之法,俟其再犯,然后决刺充军。”[2]武松为兄复仇即被“脊杖四十,刺配二千里外充军。”[3]因流刑之地路途遥远,犯人又身负刑具或损伤,因此犯人的生死基本掌握在衙役手中。虽然史料缺乏对复仇者执行移乡的记载,但根据武松的经历,不可避免地会让人产生押送途中衙役“拿人钱财,替人消灾”的合理怀疑。此外,早期的移乡,刑如其名,只是单纯的搬迁,但所移之地与流刑之地别无二致。到了后期,移乡常常以迁刑、徙刑或流刑的形式出现,犯人不仅要经历押送途中的九死一生,还需要到人烟荒凉的边区充军或与其他犯罪人一样服苦役。因此被移乡流放者往往是“流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身。”[2]元统元年,时任中书左丞的王结曾为此进言:“先时,有罪者,北人则徙广海,南人则徙辽东,去家万里,往往道死。结请更其法,移乡者止千里外,改过听还其乡,因著为令。”[4]

相较于移乡的服刑场所而言,逃城并不是与之类似的监狱机构,而更像是一个巨大的社区矫正中心。在这个城中,犯人是自由的,不需要做苦力,并且和原先一样可以拥有自己正常的生活。逃城将误杀人者“汇聚”起来专门安排在一处,也更利于构建此类人群的生活秩序。因为此等人几乎无任何恶意和社会危险性,不至于与其他类型的杀人犯关押一处而造成交叉感染。对于被逃城庇护的误杀人者来说,同处居民之间大都经历类似因此更能互相体谅理解,这将有利于强化凝聚力,形成信仰共同体。并且逃城的管理者都由以祭司为代表的利未人担任,他们身兼圣职,具有一定的权力和权威,身份地位被以色列全体普遍认同。因此会众也大都服从管理,这为逃城秩序的稳定管理提供了巨大的优势。

六、结语

复仇是一个古老的文化现象,是人类追求正义的一种本能反应。在不同的种族文化中,“复仇”这一主题都展现出它自身的永恒性和共通性。我们无法消除复仇,只能以更加理性的法律来替代性的满足人们的报复心理,通过法律控制来实现合法的“制度复仇”。制度是文化的载体,在传统中国社会中,复仇一直伴随着儒家义礼思想与国法的纠葛。移乡避仇制度从一种民間法到正式上升为国家的一项法律制度,实现了对和谐的演绎和对自然的遵从,诠释了中华法律文化情理法有机结合的精神。“移乡避仇”通过对复仇者施以类似于流放的惩罚,一方面体现仁政司法,消解礼法矛盾;另一方面给予被害者精神上的安慰,化解仇怨,实现了国家的正常运行和社会的相对稳定。逃城制度是古以色列文化的一个创举,这一制度与显明上帝的律法和怜悯相辅相成。“逃城”确保被控者能受到公正的审判,实现程序正义。逃城制度也反映了应用刑罚的公正性与酌情处理的原则。虽然缺乏该制度后来执行情况的详细记载,但不可否认的是,逃城的设立为古以色列人纠纷的解决提供了一种新的模式与途径,它丰富了以色列人纠纷解决的样态,同时也凸显了其民族信仰的品格,传达出极强的法治内涵,使得慈悲怜悯与人道主义精神得到体现。对复仇进行恰当的制度性处理,既能维护社会秩序的稳定,又能实现公平正义。无论是基于儒家思想的“移乡避仇”制度,还是基于上帝信仰的“逃城”制度,都能给我们今天提供有益的启示和借鉴。

*本文的选题与写作得到了乔飞教授的精心指导,在此表示感谢。

[1][日]穗积陈重:《复仇与法律》,曾玉婷、魏磊杰译,中国法制出版社2013年版,第3页。

[1][美]罗斯科·庞德:《通过法律的社会控制》,沈宗灵、董世忠译,商务印书馆1984年版,第11页。

[1][唐]长孙无忌等:《唐律疏议》,中华书局1983年版,第5页。

[1]吕思勉:《吕思勉读史札记》,上海古籍出版1982年版,第382页。

[1][汉]郑玄注、王锷点校:《礼记注(下册)》,中华书局2021年版,第615页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第371页。

[1]李维琦、邹文芳注译:《春秋公羊传》,岳麓书社2021年版,第28页。

[1][汉]郑玄注、王锷点校:《礼记注(上册)》,中华书局2021年版,第84页。

[1][汉]司马迁:《史记(第四册)》,中华书局2011年版,第2217页。

[1][清]顾炎武撰、黄汝成集释、栾保群校点:《日知录集释(中)》,中华书局2020年版,第1196页。

[1][唐]房玄龄:《晋书(第八册)》,中华书局1996年版,第2380页。

[1][清]张廷玉等:《明史(第十五册)》,中华书局1974年版,第4469页。

[1]柯劭忞:《新元史》,上海古籍出版社1989年版,第910页。

[1][清]王相撰、黄曙辉点校:《百家姓考略》,华东师范大学出版社2010年版,第27、29页。

[1][晋]陈寿撰、(宋)裴松之注:《三国志(上)》,中华书局2011年版,第577页。

[1]陈光中:《中国古代司法制度》,北京大学出版社2017年版,第9页。

[1] 张荣铮等点校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第89页。

[1] 王世舜、王翠叶译注:《尚书》,中华书局2012年版,第20页。

[1](汉)司马迁:《史记(第一册)》,中华书局2011年版,第26页。

[1]王世舜、王翠叶译注:《尚书》,中华书局2012年版,第25页。

[1]王云红:《清代流放制度研究》,中国书籍出版社2020年版,第28页。

[1]余秋雨:《山居笔记》,文汇出版社2002年版,第35页。

[1]胡兴东、唐国昌:《“义”在中国传统法律中的作用问题研究》,载《中西法律传统》2018年第1期。

[1]申巍:《义的另一面相:复仇的限制因素》,载《太原学院学报》2020年第6期。

[1][后晋]刘昫等:《旧唐书(第十册)》,中华书局1975年版,第3369页。

[1][宋]李昉等:《太平御览(第二册)》,中华书局1960年版,第1368页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第505-506页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第505页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1382页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第508页。

[1]冯卓慧、胡留元:《夏商西周法制史》,商务印书馆2006年版,第409页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1378页。

[1][汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《周礼注疏(下)》,上海古籍出版社2010年版,第1378页。

[1]李周平、常金仓:《两汉血亲复仇现象考略》,载《大连大学学报》2012年第1期。

[1]吕思勉:《秦汉史》,上海古籍出版社2005年版,第638页。

[1][汉]郑玄注、[唐]:贾公彦疏:《周礼注疏(上)》,上海古籍出版社2010年版,第508页。

[1][宋]范晔:《后汉书(第四册)》,中华书局2000年版,第1027页。

[1][清]冯可镛修、杨泰亨纂:《慈溪县志》,光绪二十五年刊本,第502页。

[1][唐]长孙无忌等:《唐律疏议》,中华书局1983年版,第342页。

[1][唐]长孙无忌等:《唐律疏议》,中华书局1983年版,第333页。

[1][唐]长孙无忌等:《唐律疏议》,中华书局1983年版,第422页。

[1]瞿同祖:《中国法律与中国社会》,商务印书馆2010年版,第86页。

[1][后晋]刘昫等:《旧唐书(第十六册)》,中华书局1975年版,第5142页。

[1][后晋]刘昫等:《旧唐书(第十五册)》,中华书局1975年版,第4921页。

[1][元]马端临:《文献通考》,中华书局1986年版,第1461页。

[1][元]脱脱等:《宋史(第三十八册)》,中华书局1985年版,第13386-13387页。

[1][元]脱脱等:《宋史(第十五册)》,中华书局1985年版,第4990页。

[1][明]宋濂等:《元史(第九册)》,中华书局1976年版,第2675页。

[1] 黄时鉴:《元代法律资料辑存》,浙江古籍出版社1988年版,第207页。

[1] 沈家本:《历代刑法考》,商务印书馆2016年版,第234页。

[1][清]张廷玉等:《明史(第八册)》,中华书局1974年版,第2282页。

[1][清]趙尔巽等:《清史稿(第十五册)》,中华书局1998年版,第4195页。

[1] 张荣铮等点校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第458页。

[1] 张荣铮等点校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第501页。

[1] 《犹太教小词典》,上海辞书出版社2004年版,第242页。