急诊护理在急性心肌梗死患者救治中的临床效果

蔡小君

(厦门大学附属心血管病医院,福建 厦门 361000)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是一种心血管急症,其发生率和死亡率在全球范围内居高不下。AMI病情的急剧恶化和迅速发展使得其成为急诊护理的重要对象[1]。急诊护理在AMI患者救治和预后康复中发挥着关键作用,其及时、有效的护理干预对于提高救治效果和促进患者预后的良好恢复至关重要。随着急诊医学和护理技术的不断发展,急诊护理在AMI患者救治中的地位日益凸显。急诊护理通过快速而精准的评估,迅速确定AMI的诊断,实施紧急干预,如静脉溶栓、急性冠状动脉介入等,能够及早恢复冠状动脉的通畅,缩小梗死面积,最大限度地保护心肌,提高患者的生存率和降低并发症的发生率[2-3]。为进一步分析急诊护理对急性心肌梗死患者救治效果及预后康复的影响,本文选取2022年1月至2023年4月收治于厦门大学附属心血管病医院的100例急性心肌梗死患者进行了临床研究。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2022年1月至2023年4月收治于厦门大学附属心血管病医院的100例急性心肌梗死患者,纳入标准:①患者均符合急性心肌梗死相关指南中推荐的诊断标准[4];②患者均为首次发病;③患者无PCI治疗禁忌。排除标准:①患者伴发其他严重并发症;②患者存在严重的认知功能障碍;③患者伴发严重的心、肝、肾等重要脏器病变;④患者存在心理或精神疾病。所有患者或家属签署知情同意书,本研究通过厦门大学附属心血管病医院伦理委员会批准。

1.2 方法 将患者随机分为观察组和对照组,每组各50例。

对照组患者采用常规护理,包括密切监测患者的生命体征,以及心电图(ECG)、血气分析等检查结果,以及时了解患者的病情变化,并进行相应的处理。严格执行各项护理规范操作,医护人员根据患者的病情,比如对实施PCI治疗的患者选择合适的导管和设备,掌握操作技巧,包括导管的插管、引导丝的引导、球囊扩张和支架植入等步骤,预先掌握手术过程中可能出现的血管损伤和裂口,及时进行修复和处理,保障术后的血管通畅。

观察组在常规护理的基础上加强急诊护理,具体包括:①快速呼叫和快速反应:在AMI患者到达急诊科时,护士迅速快速初步评估。如果怀疑AMI的症状,如胸痛、呼吸困难、恶心、出冷汗等,则立即呼叫急救医务人员和心血管专家团队,并向相关人员传达患者的情况,确保医疗团队能够快速反应和做出相应的救治;同时,护士及时启动急救程序,将患者迅速转移到急救区,为患者提供及时的抢救环境;②监测生命体征:连续监测AMI患者的生命体征;对患者实施动态心电图监测,重点关注ST段的变化,帮助快速确诊AMI;监测血压和体温的变化;根据患者的病情和体力活动耐受性,评估患者是否需要卧床休息;③氧气支持:监测患者的氧饱和度和呼吸状态,判断是否需要给予氧气治疗;当氧饱和度低于正常范围(如SaO2<94%)或出现呼吸困难时,给予氧气,根据患者的氧合情况和需要,护士选择适当的氧气流量和给氧方式。一般情况下,可以通过鼻导管或面罩给予氧气;对于需要高浓度氧气的患者,可使用氧气面罩或溶氧瓶等方式。在给予氧气的过程中,可使用脉搏氧饱和度仪进行实时监测氧饱和度的变化,定期评估氧气治疗的效果,并根据具体情况适时调整;④疼痛缓解:护士及时询问AMI患者的疼痛程度和症状;使用疼痛评估工具(VAS评分)确定疼痛程度,并按医嘱给予适当的疼痛缓解药物;在服药过程中,密切观察患者是否出现药物不良反应,如呼吸抑制、恶心、呕吐等;对于特殊患者,如老年人或有肝肾功能损害的患者,谨慎使用镇痛药物;⑤导尿:如果患者出现尿潴留、无法排尿或需要监测尿量,则根据患者的具体病情,选择不同的导尿方法,并监测患者的尿量和尿液性状,有无血尿或异味等异常情况;⑥情绪支持:AMI一般病情较急和危重,患者会产生恐惧及消极心理,护士通过多种方式为患者提供心理支持,帮助患者缓解焦虑和恐惧感;⑦并发症预防:患者卧床期间,易发生下肢深静脉血栓,护士应鼓励患者主动活动肢体,如屈伸踝关节、手指运动等,促进血液循环,预防深静脉血栓形成;长期卧床易患肺部感染,护士应鼓励患者进行深呼吸、咳痰等呼吸康复训练,预防肺部感染;⑧其他:按医嘱控制患者的液体摄入量,防止水肿和加重心脏负担;指导患者低盐饮食、少食多餐,避免过饱过饥,避免摄入刺激性食物等。对患者及家属进行有关冠心病、心肌梗死的相关科普教育,加强患者后续二级预防,避免诱发心肌梗死的各种因素,规律服用治疗冠心病的相关药物,加强对高血压、血脂异常、血糖异常的防治。

1.3 观察指标 对两组患者急救时间(指标包括分诊评估时间、急诊停留时间、急诊救治时间)、2 h内救治效果(指标包括胸痛缓解、ST 段回落、心肌酶谱回落)、预后康复时间(卧床时间、住院时间)进行对比分析。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0软件分析和处理数据,计量数据用±s表示,数据比较采用t检验;计数数据用构成比(%)表示,数据比较采用χ2检验。P<0.05时表示具有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料对比 共纳入100例急性心梗患者,随机分为两组各50例,观察组中男29例,女21例,年龄35~78岁,平均年龄(55.13±7.02)岁;对照组中男30例,女20例,年龄37~80岁,平均年龄(54.69±6.15)岁,两组患者年龄、性别比等一般资料比较具有可比性(P>0.05)。

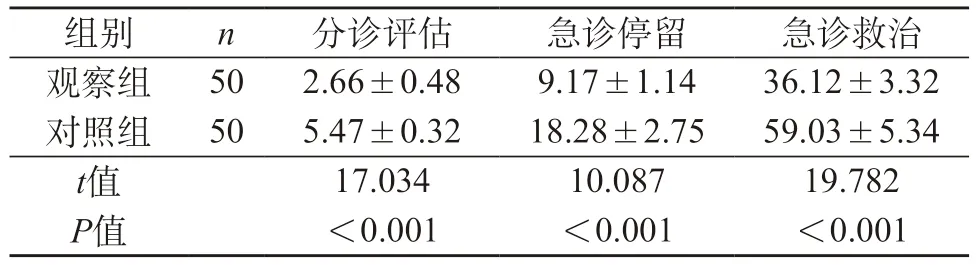

2.2 两组急救时间对比 观察组各急救时间均短于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者各急救时间比较(min)

2.3 两组2 h内救治效果对比 观察组2 h内救治效果高于对照组(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者2 h内救治效果对比[例(%)]

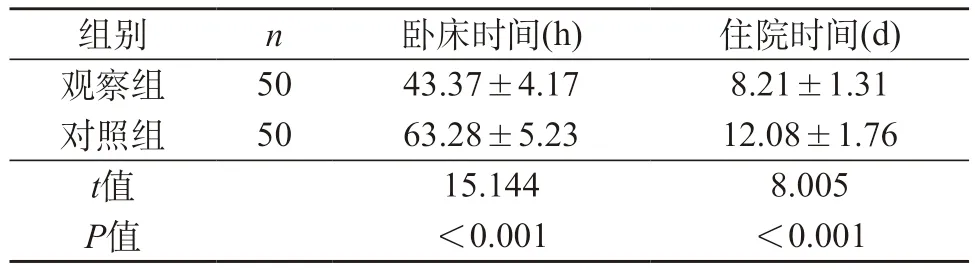

2.4 两组患者预后康复时间对比 观察组卧床时间、住院时间均短于对照组(均P<0.05)。见表3。

表3 两组患者预后康复时间对比

3 讨论

急性心肌梗死是心血管疾病中最常见的一种急性疾病,其病情发展迅速,病情严重,需要及时有效的护理干预。本研究结果发现,观察组各急救时间短于对照组(均P<0.05),可见在AMI患者护理中加强急诊护理有利于缩短急救时间。分析其原因,在AMI急诊的分诊评估环节十分关键,加强急诊护理模式下,医护人员对患者的症状和体征进行快速、准确评估,从而对AMI迅速采取相应的急救措施;在急诊停留时间方面,加强急诊护理模式下,急诊护理团队会高效协作,迅速完成各项检查,及早建立静脉通路,及时服用AMI一包药物,使患者尽早进入心血管科或介入手术室,接受进一步救治。而在常规护理下,可能因为流程繁琐、缺乏专业知识、医疗及医护人员资源有限,导致分诊时间延误,患者在急诊内等待的时间过长,延误了治疗时机[5-6]。

本研究中,观察组2 h内救治效果高于对照组(均P<0.05。AMI患者经过急诊护理的及时干预,可以更快地缓解胸痛症状。急诊护理团队会根据患者的症状和心电图变化,迅速给予相关药物治疗,并在最短的时间内完成心肌酶谱检测,并根据所有检测结果调整治疗方案,因而能有效减轻胸痛感、ST段恢复早、心肌酶谱水平也能够及时下降。然而,常规护理可能因为评估延迟,救治措施不够及时,导致胸痛持续时间较长,患者的病情可能进一步恶化[7-8]。

本研究中,观察组卧床时间、住院时间均短于对照组(P<0.05)。分析其原因,急诊护理的快速反应和紧急干预是关键因素之一。急诊护理团队通常由心血管专家、急诊医师、护士和技术人员组成,团队所有人员均有着丰富的经验和专业知识,能够迅速对AMI进行分诊评估,根据患者的胸痛症状、心电图和心肌酶谱等确立AMI的诊断,启动相关救治,及时用上AMI急救药物,如血栓溶解剂和抗凝药物等,及时挽救缺血损伤的心肌细胞,减少梗死面积,使缺血后心肌能够最大程度地减少损伤,防止病情恶化,改善患者预后,缩短住院时间。急诊护理还强调个性化治疗方案,如一些年老体弱的老年患者和伴随多种基础性疾病的患者,对他们加强基础性疾病及并发症的防治,防止其他因素加重心脏的负担,促进缺血后心肌顺利康复。常规护理在个体化护理方面尚存不足,一定程度上会影响患者缺血损伤后心肌康复,住院时间也会有所延长[9-10]。

综上所述,对于AMI患者实施急诊护理相较于常规护理具有多方面的优势。急诊护理团队与医务人员救治团队通过高效的医疗团队协作,能够快速评估、分诊和紧急干预,制订个体化治疗方案,及时逆转患者病情进展,改善患者预后,促进患者早期康复,减少住院时间。因此,在实际护理中,应优先考虑采取急诊护理模式,这是提高患者抢救成功率和生存率、改善患者预后的有效护理方式。