经营规模对种粮大户农作物新旧品种配置行为的影响:理论与实证

宋浩楠,张士云,曹 冲,谢文宝

(1.皖西学院 经济与管理学院,安徽六安 237012;2.安徽农业大学 经济管理学院,安徽合肥 230036)

引言

种子是农业现代化的基础,是农业科技进步的重要载体,更是国家粮食安全战略的关键支撑。据联合国粮农组织(FAO)研究,国际粮食总产增长的20%来自播种面积的扩大,80%依赖于单产水平的提高,而单产增长中60%—80%来源于良种科技进步。相比之下,我国良种对粮食增产的贡献率仅为45%,种业科技贡献度明显不足,导致我国粮食生产投入较大、单产不高、效益低下,极大制约了我国粮食增产空间和国际竞争力[1]。2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》,明确实施种业振兴“五大行动”,2023年中央一号文件又进一步强调“深入实施种业振兴行动”。在国际粮食贸易“高变数”、国内粮食供求“紧平衡”、粮食生产面临“硬约束”的宏观形势下,种业振兴日益成为保障国家粮食安全的重中之重[2]。

发挥农作物良种在保障国家粮食安全中的战略支点作用,不仅要优化科研要素配置,增加种业科技成果源头供给,更需提高农作物新品种应用水平,让种业科技成果从实验室落到田间地头[3]。在我国,农户是粮食生产的一线主体,也是农业技术的直接应用者和受益者,因此农户积极采纳应用农作物新品种是实现科技成果向生产力转化的关键[4]。需要特别指出的是,我国农业经营体系正在发生结构性变化。随着农村土地“三权分置”改革深化和流转市场发育,农地规模经营在全国范围内快速发展,种粮大户已愈发成为保障粮食安全、促进技术溢出、支撑乡村振兴的重要主体[5-6]。2022年6月27日,习近平总书记在对安徽省种粮大户的回信中提出殷切期望,希望种粮大户发挥规模经营优势,积极应用现代农业科技,带动广大小农户多种粮、种好粮,一起为国家粮食安全贡献力量。

回顾已有文献,一些学者对可能影响农户农作物新品种采纳的相关因素进行经验研究[7-9],还有部分学者重点讨论某类因素与农户农作物新品种采纳行为的关系,包括劳动力老龄化[10]、同伴效应[11]、信息干预[12]等。关于农户的规模优势是否有助于促进农作物新品种应用,既有文献大多以控制变量的形式将经营规模引入农户农作物新品种采纳行为的计量模型中。罗小峰和秦军[13]基于大样本的农户调查数据,实证研究发现经营规模对农户农作物新品种采纳意愿具有显著的正向影响,关雅琪和申红芳[14]利用长江中下游稻区农户的调查数据,分析发现农户经营规模越大,使用的品种越多样,Richard et al[15]针对印度奥里萨邦的调查同样发现,经营规模显著提高了农户采纳水稻新品种的概率。然而也有研究得出相反的结论,黄武等[16]实证分析表明农户的人地关系越缓和,采用农作物新品种的概率反而越低,徐圣翔和贺娟[17]基于鄂湘豫3省农户调查数据,实证研究发现,农户经营的土地规模对其采用新品种的可能性存在显著的负向影响。

在全面推进种业振兴战略部署和农地规模经营持续发展的现实背景下,厘清经营规模对种粮大户农作物新、旧品种配置行为的影响具有重要的理论和现实意义,然而既有文献的研究对象多为一般小农户,且视角集中在农户对新品种的二元采纳意愿上。鉴于此,本文基于我国农作物品种市场发展现状,利用收益-风险双目标决策模型理论分析经营规模扩大对种粮大户农作物新、旧品种配置的影响,并借助安徽、山东两省种粮大户的微观数据予以实证检验,以期深入理解种粮大户的品种应用行为逻辑,为国家完善农作物新品种推广政策,促进种业科技创新成果转化落地提供启示与借鉴。

一、理论分析

从我国种子市场发展来看,由于种子销售阶段的利润空间相对较大,加之监管环节和治理机制尚不健全,种子销售公司与代理商异常活跃,市场上销售的农作物品种数量已经完全超过农户甚至是育种专家的认识能力范围,虚假宣传、哄抬价格、囤积堵售、套牌侵权等无序竞争乱象屡见不鲜、屡禁不止[18-20]。由于难以获取和有效鉴别品种质量及特征信息,农户种植农作物新品种的不确定性明显高于旧品种。创新扩散理论指出,新技术的应用除了受环境约束和采纳群体特征的作用外,还受到技术属性的影响[21]。理论上,农作物新品种对种粮大户存在诱惑与约束并存的“双刃剑”效应[22]:一方面,由于农作物新品种被广泛宣传具备更高的单产水平,受逐利动机驱使,种粮大户愿意使用农作物新品种以实现经营效率和利润的提高;另一方面,新品种的不确定性容易诱使农户采纳后的实际收益与预期收益发生背离[23],对农户家庭福利造成冲击。可见,作为规模化的经营主体,种粮大户的农作物新品种采纳行为更为复杂。

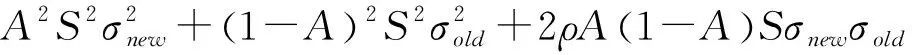

多目标效用理论认为,行为主体在决策中追求的目标不是唯一的,其综合效用取决于各决策目标带来的满足程度[24]。多目标效用理论更能准确地反映农户的真实行为,逐渐被应用于农户生产决策行为研究[25-26]。种粮大户在配置农作物新品种时,主要考虑在通过新、旧品种组合推动生产可能性边界外拓的同时,尽可能规避潜在的产出风险,基于多目标效用理论,种粮大户的效用函数可以表示为:

MaxU=w1E(Π)-w2V(Π)

(1)

上式中,w1、w2分别表示利润和风险对农户综合效用的贡献系数,取决于农户的禀赋特征,满足w1、w2≥0且w1+w2=1的约束条件。假设种植单位面积旧品种、新品种的利润函数分别为:

(2)

(3)

(4)

根据(2)式和(3)式,可将(4)式进一步改写为:

Π=ASπnew+(1-A)Sπold+ASε1+(1-A)Sε0

(5)

在综合考虑新、旧品种配置时,种粮大户的期望利润、产出风险分别为:

E(Π)=ASπnew+(1-A)Sπold

(6)

(7)

将(6)式和(7)式代入(1)式,可得:

(8)

U对A求一阶偏导,且∂U/∂A=0时,可得:

(9)

由于新、旧品种的收益相关系数ρ<0[27],观察(9)式可以发现,种粮大户新品种的种植比率与经营规模负相关,即在其他条件不变的情况下,种粮大户的经营规模越大,农作物新品种在种植结构中的比重越小。背后的逻辑在于,种粮大户选择农作物新品种时面临严重的信息不对称,使用新品种在提高期望单产的同时会增加风险感知,理性的种粮大户在新、旧农作物品种配置时则会权衡收益与风险,通过“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的合理决策,来实现在一定经营规模下的总体效用的最大化。随着经营规模扩大,可供种粮大户配置的耕地要素增多,在“逐利”动机驱使下,种粮大户会在新品种上增加耕地要素的配置规模以推动生产前沿面外拓;同时,新品种种植规模扩大也意味着风险一旦发生所造成的损失量级加剧[28],受“避险”动机影响,种粮大户会追加分配更多的耕地给熟悉的旧品种,从而实现将总体产出风险平抑在可接受的范围内。

综上所述,本文的研究假说是:经营规模扩张对农作物新、旧品种种植规模存在非平衡影响,随着经营规模扩张,新品种的种植规模增长慢于旧品种,由此导致农作物新品种在种植结构中的比重变小。

二、数据、模型与变量

(一)数据来源

本文使用数据来源于课题组2017—2019年对安徽沿淮淮北地区、山东鲁西北鲁西南地区19个产粮大县种粮大户的问卷调查,参照第三次全国农业普查的统计口径,课题组对种粮大户的认定条件为土地经营规模超过3.33 hm2。调查通过调查员与农户一对一访谈并填写调查问卷的形式展开,问卷内容包括户主个人及家庭特征、农业投入产出、风险管控、技术采纳等信息,两省的调查共回收问卷448份。考虑到玉米种子是杂交种,农户每年必须进行种子购买与配置决策,且玉米种子商品化率非常高,市场上的品种数量繁多,行业乱象和市场信息不对称尤为突出,农户需要付出相当大的搜寻成本才能准确获取这些新品种的信息[29],本文选择种粮大户玉米品种配置决策为实证分析对象,剔除未种植玉米和相关变量缺失的农户样本后,最终使用的样本容量为369个。

(二)计量模型

根据前文理论分析,种粮大户的经营规模越大,农作物新品种在种植结构中的比重越小。农作物新品种的种植比率取值介于0—100%,属于受限因变量,通常采用Tobit模型进行拟合。然而有学者认为,农户技术采纳行为实质上为是否采纳与应用程度两个独立决策过程的有机结合[30]。由于存在这种决策的两阶段性,种粮大户农作物新品种采纳程度为零和正数的产生机制可能并非一致,导致Tobit模型估计的无偏性和有效性假设不再成立。鉴于此,本文使用Cragg[31]提出的双栏模型(Double-hurdle Model)对种粮大户农作物品种采纳行为进行拟合。双栏模型又被称为广义Tobit模型,它放宽了对零观察值的解释,将观测结果分为真实零值和抗议性零值,从而降低了低估结果的概率,与农户技术采纳行为具有较强的适配性[32]。双栏模型由技术参与和应用程度两个方程构成,第一阶段技术参与方程的具体形式可表示为:

(10)

第二阶段应用程度方程的具体形式可表示为:

(11)

(三)变量设置

1.被解释变量

Double-hurdle模型由技术参与和应用程度两个方程构成,其中技术参与方程的被解释变量为种粮大户采纳新品种与否,使用一组离散变量直接反映,1表示种粮大户采纳了玉米新品种,0表示种粮大户未采纳。应用程度方程的被解释变量为玉米新品种的种植比率,计算公式为

A=Scalenew/(Scalenew+Scaleold)×100%,若种粮大户未采纳新品种,则A按缺失值处理。表1报告了种粮大户玉米新品种采纳应用情况,从调查结果看,183个样本农户在玉米种植中采纳了新品种,占总样本的比重为49.59%;对采纳新品种的种粮大户而言,新品种的平均种植比率为65.67%,其中新品种种植比率位于80%—100%区间的农户数量最多,以上统计结果反映出种粮大户对农作物新品种具有较高的采纳积极性和应用程度。

表1 种粮大户农作物新品种采纳应用行为统计分析

2.核心解释变量

实证分析中核心解释变量为经营规模,使用玉米种植面积表示。从调查结果看,种粮大户玉米平均种植规模为13.354 hm2,经营规模相较一般小农户明显扩大,但内部分异较大,标准差达到15.378 hm2。表2报告了样本种粮大户经营规模与农作物新品种采纳行为交叉统计分析结果,通过分组比较可以发现,未采纳新品种的种粮大户的平均经营规模为12.385 hm2,采纳新品种的种粮大户的经营规模为14.338 hm2,但该差异在统计意义上并不显著。图1进一步展示了不同经营规模下的种粮大户新品种种植比率分布情况,可以看出,线性趋势线随着经营规模扩张向右下方倾斜,意味着新品种种植比率与经营规模间可能存在反向变动关系。

图1 不同经营规模下的种粮大户新品种种植比率分布

表2 种粮大户经营规模与新品种采纳行为交叉统计分析

3.控制变量

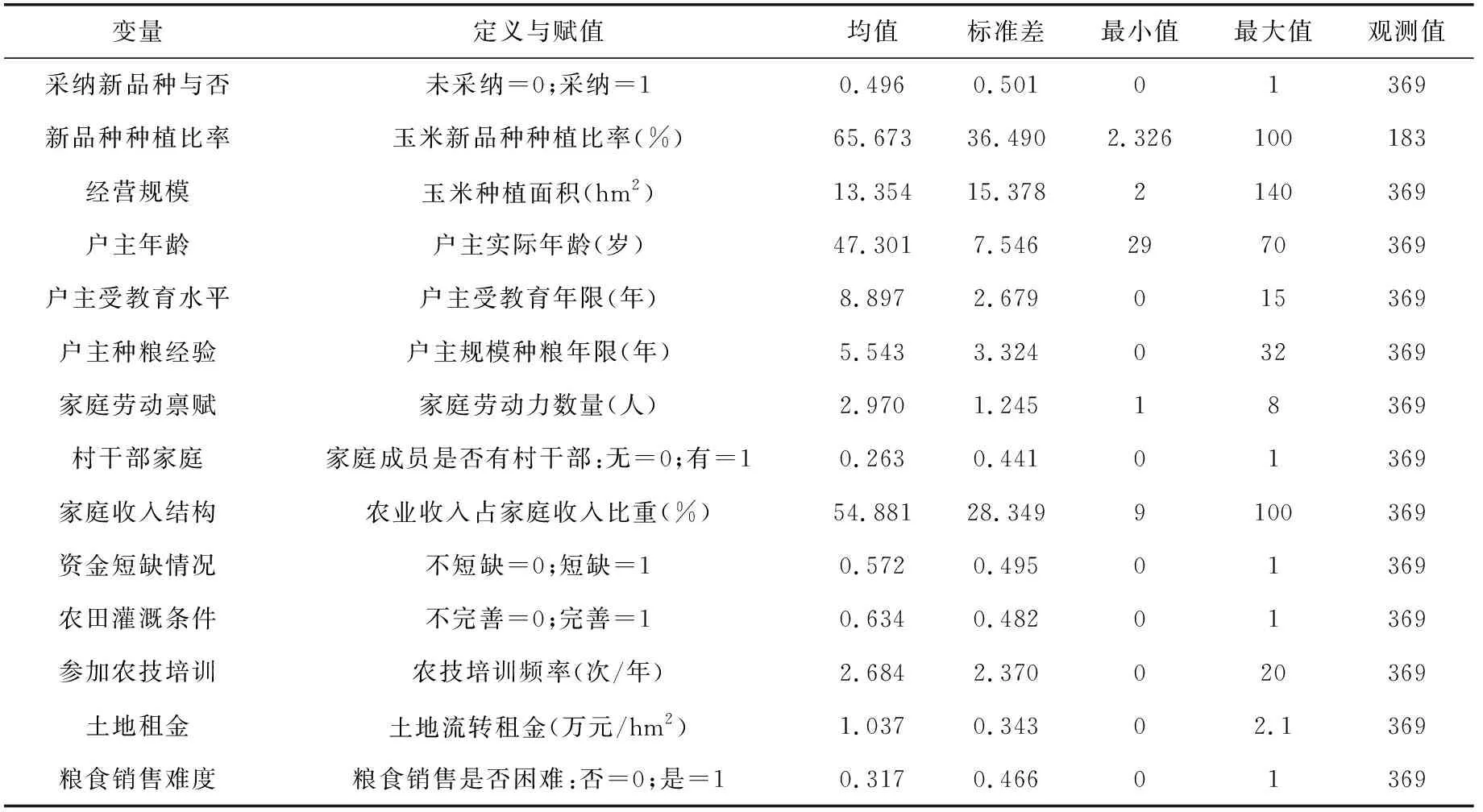

参考已有研究,从农户个体特征、家庭特征、农业经营特征等方面设置一组控制变量。具体而言,农户个体特征包括户主的年龄、受教育程度、种粮资历;家庭特征包括种粮大户的家庭劳动禀赋、是否村干部家庭和家庭收入结构;农业经营特征包括生产资金短缺情况、农田灌溉条件、农业技术培训、土地租金以及粮食销售难度。此外,模型中还设置了县域层面的虚拟变量以控制可能存在的区域差异。上述变量设定与描述性统计信息如表3所示。

表3 变量设定及描述性统计信息

三、结果与分析

(一)基准回归分析

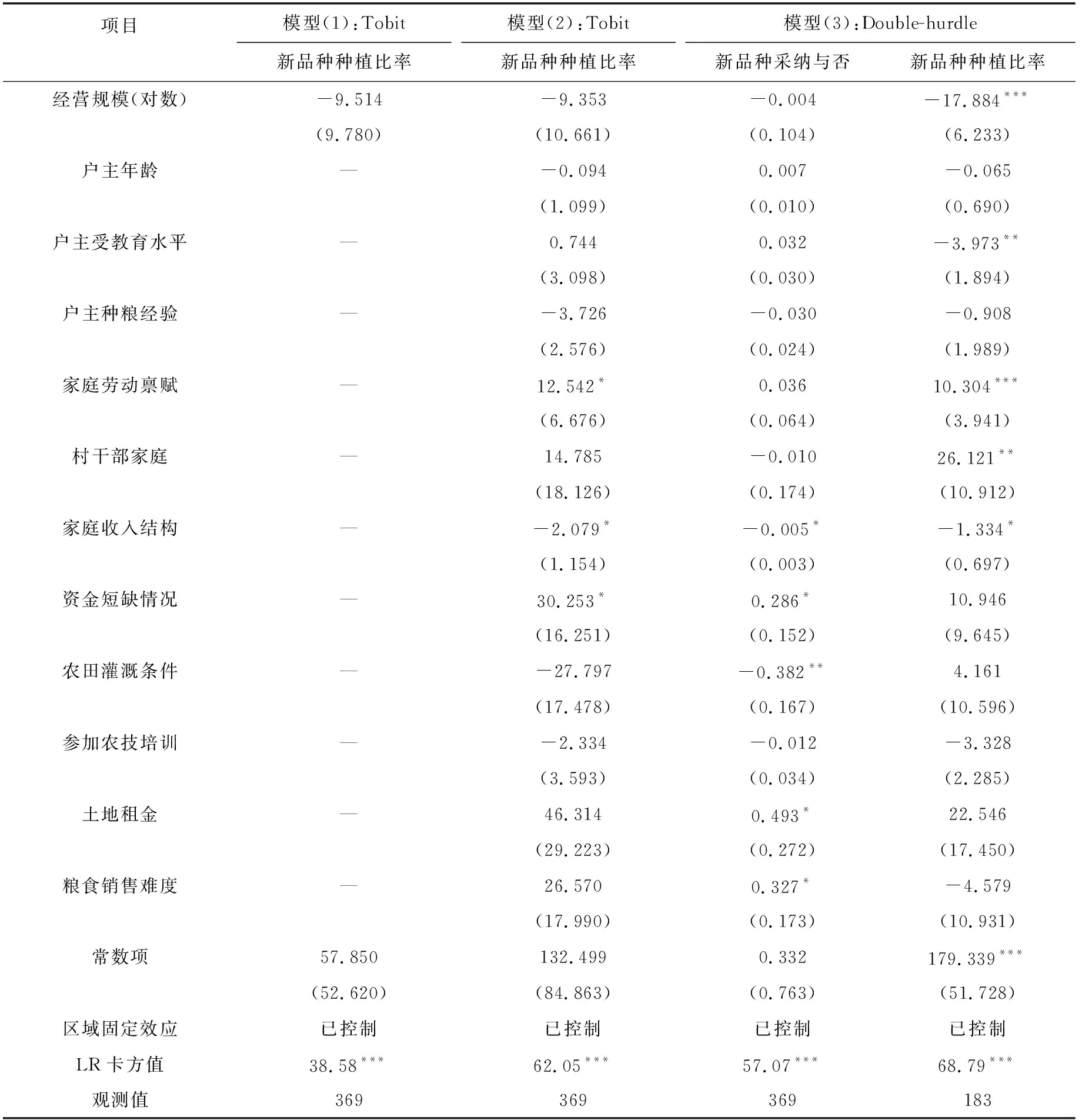

基于Stata15.0软件,对前文构建的Double-hurdle模型进行估计。为避免多重共线导致结果有偏,回归前使用方差膨胀因子(VIF)法进行检验,检验结果显示,Double-hurdle模型两阶段方程的最大VIF和平均VIF均小于10的临界值,根据经验法则可判断变量间不存在多重共线。为进行对照,本文将未采纳新品种的种粮大户的新品种种植比率进行补0处理,同时使用Tobit模型进行拟合。表4报告了模型回归结果,其中模型(1)和模型(2)为Tobit模型回归结果,模型(1)仅控制了区域固定效应,模型(2)进一步引入了农户个体特征、家庭特征以及经营特征;模型(3)为Double-hurdle模型回归结果,参考已有研究,技术参与方程使用Probit模型进行拟合,应用程度方程仍沿用Tobit模型进行拟合。

表4 基准回归结果

观察回归结果可以发现,上述模型均在1%的显著性水平下通过LR检验,意味着模型均总体显著,进一步测算BIC值发现,Double-hurdle的BIC值(1330.15)小于Tobit模型(1801.40),说明Double-hurdle模型对种粮大户新品种采纳引用行为具有更好的适配性。从核心解释变量的系数方向看,在Tobit模型中,随着控制变量的逐步引入,经营规模的系数保持为负,但未通过显著性检验;在Double-hurdle模型中,经营规模在第一阶段技术参与方程的系数为负,但不显著,经营规模在第二阶段应用程度方程中的系数为负,并通过1%的显著性水平检验,种粮大户的经营规模每扩大1%,农作物新品种在种植结构中的比重下降0.18个百分点。以上结果表明,种粮大户新品种采纳决策存在两阶段特征,经营规模并不是影响种粮大户是否采纳新品种的显著因素,但对跨越是否采纳新品种决策门槛的种粮大户而言,经营规模显著降低了新品种在种植结构中的比重,本文的基本假说得到验证。

控制变量不是本文讨论的重点,但系数方向与已有研究或常识基本一致。在Double-hurdle模型的技术参与方程中,家庭收入结构对种粮大户是否采纳新品种的影响显著为负,可能的解释是,非农兼业是一种农村家庭保障机制,农户家庭收入来源多元化可以缓解家庭的资金约束和风险,从而促进农业新技术采纳[33];农田灌溉条件的系数显著为负,说明农业基础设施完善水平对种粮大户新品种应用程度存在反向影响,可能的解释是,农业基础设施越完善,种粮大户对自然风险的应对能力越高,越缺乏相应动力去改良作物品种;土地租金的系数显著为正,意味着地租水平越高,种粮大户越愿意采纳农作物新品种,背后的原因在于,种粮大户会通过采纳农作物新品种来提高土地边际产品价值,以应对地租水平的上涨[34];粮食销售难度的系数显著为正,说明面临“卖粮难”的种粮大户更倾向采纳农作物新品种,可能的解释是,当现有品种销售存在销售困难时,种粮大户会通过更新农作物品种来提高粮食质量以谋求种粮收益的稳定。在应用程度方程中,户主受教育水平对新品种种植比率的影响显著为负,可能的原因是,受教育水平高的种粮大户更加厌恶风险,在品种配置时会降低新品种的种植比重,从而将风险控制在可接受的范围之内;家庭劳动禀赋的系数显著为正,说明种粮大户劳动力资源越充裕,新品种的种植比重越高;村干部家庭的系数显著为正,可能的原因是村干部拥有更加丰富的社会网络关系,具有更强的获取信息的渠道和能力,从而降低其技术采纳过程中的不确定性;家庭收入结构对种粮大户新品种种植比率的影响显著为负,可能的解释是,当农业生产对维持家庭生计和福利占有重要地位时,种粮大户对农业风险包容度会降低[35],从而削减新品种的应用强度。

(二)稳健性检验

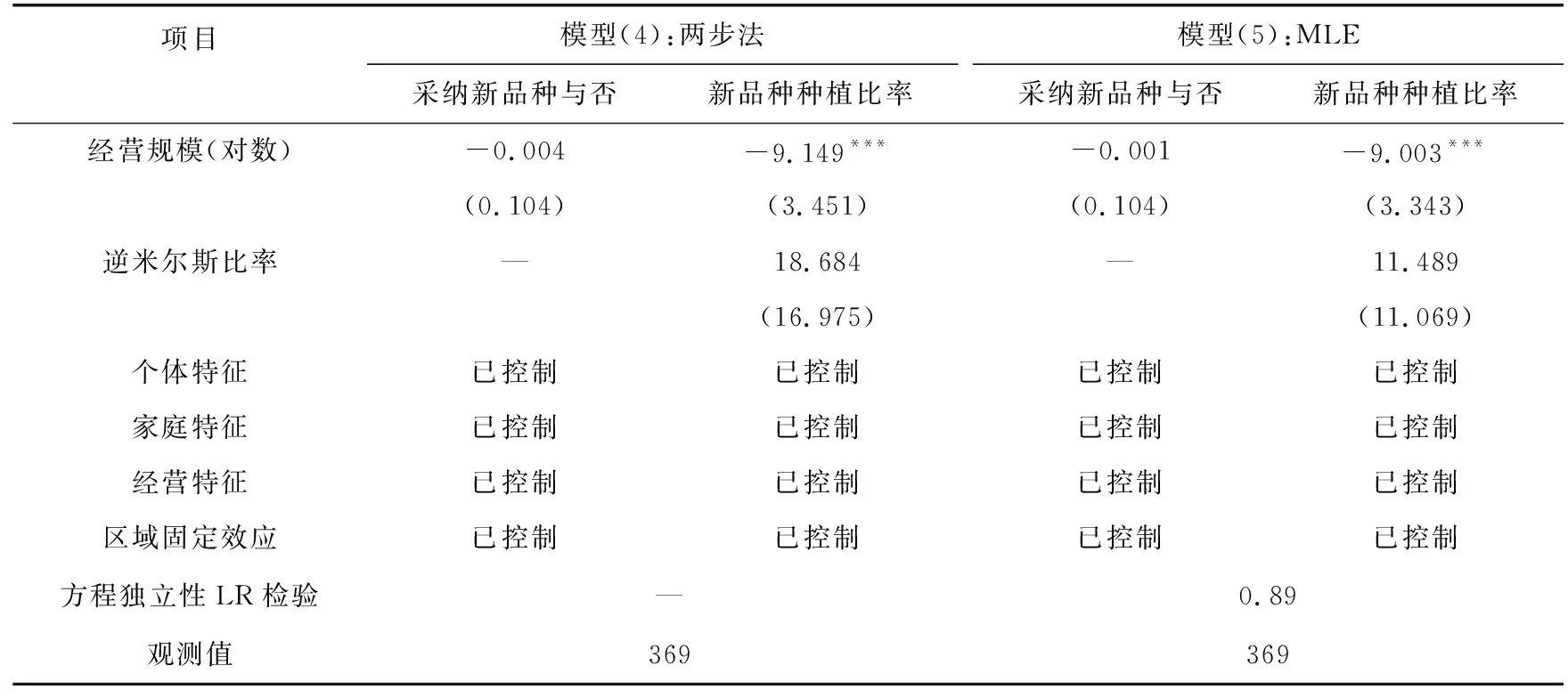

尽管Double-hurdle模型对农户技术采纳行为具有更强的解释能力,但该模型暗含技术参与和应用程度两个决策过程彼此独立的前提假定,现实中可能存在某些因素同时影响两个决策过程,导致实证结果面临由样本选择偏差引起的内生性问题。鉴于此,本文利用Heckman两阶段模型进一步对可能存在的样本选择偏差进行检验,以保障估计结果的稳健性。Heckman两阶段模型通过估计技术参与方程计算逆米尔斯比率,并将逆米尔斯比率代入应用程度方程来纠正样本选择偏差,既允许两个不同的决策阶段具有不同的决策机制,又允许决策的不同阶段存在关联性,在一定程度上克服了Tobit模型和Double-hurdle模型的局限[36]。

选取农田灌溉条件、土地租金、粮食销售难度作为技术参与方程的排除性约束变量,为进行对照,分别使用两步法和MLE法对Heckman两阶段模型进行估计,回归结果如表5所示。可以看出,不同方法下,逆米尔斯比率均未通过显著性检验,且MLE回归中的方程独立性似然比检验接受了“不存在样本选择偏误”的原假设,这意味着种粮大户是否采纳新品种与新品种种植比率两个决策过程相互独立,双栏模型的估计结果是有效的;核心解释变量的系数方向与Double-hurdle模型估计结果一致,经营规模并不是影响种粮大户是否采纳新品种的显著因素,但对采纳新品种的种粮大户而言,经营规模扩大显著降低了新品种在种植结构中的比重。以上检验结果说明本文基本结论具备稳健性。

表5 Heckman两阶段模型回归结果

(三)进一步分析

前文理论分析指出,种粮大户经营规模扩张对农作物新、旧品种种植规模存在非平衡影响,由此导致农作物新品种在种植结构中的比重降低。为识别该机理,进一步基于似不相关回归模型(Seemingly Unrelated Regressions,SUR)估计种粮大户经营规模影响农作物新、旧品种种植面积的弹性系数。保留跨越新品种采纳与否决策门槛的种粮大户样本进行回归,考虑到保留样本中的部分农户全部种植玉米新品种而旧品种的种植规模为零,借鉴陆铭和陈钊[37]的研究,对新、旧品种种植面积数据采取加1处理,模型估计结果如表6所示。

表6 SUR模型回归结果

可以发现,种粮大户经营规模对农作物新、旧品种播种面积的影响均在1%的统计水平下显著为正,种粮大户的经营规模每扩大1%,农作物新、旧品种的种植面积分别增长0.446%和0.998%,且系数差异在10%显著性水平下通过卡方检验,这表明,新品种种植面积增长速度显著慢于旧品种,经营规模扩张对农作物新、旧品种种植规模的非平衡影响确实存在。背后的逻辑在于,种粮大户在配置新、旧农作物品种时会权衡利润与风险,以实现在既定经营规模下的总体效用最大化。一方面,新品种被宣传为具有更高的单产水平,对愿意采纳新品种的种粮大户而言,受“逐利”动机驱使以及耕地规模扩大的影响,种粮大户会提高新品种的种植面积以拓展生产可能性边界,从而谋取更多收益。另一方面,市场信息不对称导致新品种的不确定性高于农户熟悉的旧品种,新品种种植规模扩大也意味着风险发生造成的损失量级被放大。出于“避险”动机考量,当新品种种植规模扩大时,种粮大户会追加分配更多的耕地资源给熟悉的旧品种,以实现将总体产出风险控制在可接受的范围内。

(四)异质性分析

在当前我国农地规模经营实践中,规模农户的非农兼业行为普遍存在,收入结构分化会引起种粮大户的经营目标发生转换[38-39]。因此理论上,种粮大户的收入结构不同,经营规模对其农作物新、旧品种配置行为的影响效应可能也存在差异。对以农为业的种粮大户而言,农业收入在家庭长久生计和福利水平中的权重较大,受“收入重心效应”影响,农户对风险的感知和厌恶程度更高,在新旧品种配置决策中倾向规避风险,随着经营规模扩大,农户会放缓农作物新品种的应用水平,将更多的耕地资源分配给熟悉的旧品种。而随着家庭非农兼业程度增加,种粮大户的生计韧性增强,在风险分担机制的影响下,农户对农业风险具有较高的包容度,从而激励农户提高新品种的耕地配置规模。

为考察可能存在的群体异质性,将农业收入占家庭收入比重超过50%的种粮大户定义为“专业大户”,比重小于50%的种粮大户定义为“兼业大户”,分样本Double-hurdle模型的回归结果如表7所示。可以看出,在收入结构分化的现实情境下,经营规模对农作物新、旧品种配置存在差异化影响,当种粮大户跨越是否采纳新品种的决策门槛后,兼业大户的经营规模每扩大1%,新品种的种植比率显著下降0.17个百分点,而对专业大户而言,经营规模扩大1%导致新品种的种植比率显著下降0.36个百分点。

表7 异质性分析

四、结论与启示

本文基于我国农作物种子市场发育现状,从收益-风险双目标决策视角分析了种粮大户经营规模扩大对农作物新、旧品种配置行为的影响,并利用安徽、山东两省种粮大户微观调查数据进行实证检验。研究发现,种粮大户新品种采纳决策存在两阶段特征,经营规模并不是影响种粮大户是否采纳新品种的显著因素,但对采纳新品种的种粮大户而言,经营规模扩大显著降低了农作物新品种在种植结构中的比重。进一步分析表明,种粮大户“逐利”与“避险”动机同时存在,导致经营规模扩大对农作物新、旧品种种植面积存在非平衡影响,随着经营规模扩大,新品种的种植面积增长速度显著慢于旧品种,由此引起农作物新品种在种植结构中的比重降低。异质性分析发现,在种粮大户收入结构分化的情境下,经营规模对农作物新、旧品种配置的影响存在差异,相较兼业大户而言,专业大户经营规模扩张导致新品种在种植结构中的比重下降更为迅速。

本文研究结论表明,经营规模扩大有助于促进农户应用农作物新品种,但种业市场的不完全发育会削弱农地规模经营的技术扩散效应,并且专业化生产带来的家庭生计依赖会放大该不利影响。

从充分发挥规模经营优势,促进种业科技成果落地扩散的视角出发,本文得出以下启示:

其一,加强种业市场净化与末端治理,全面推行重复性品种清理与实质性派生品种保护,统筹推进种业监管执法、种业知识产权保护等专项治理行动,严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等种业市场乱象,推广种子销售主体“黑名单”制度,加快净化种业市场环境,防止劣币驱逐良币、劣种驱逐良种;

其二,健全农作物新品种推广服务体系,提高公益性农作物品种推广服务质量和效能,加快发展育繁推一体化种子企业,重点建设一批区域性良种试验示范基地,培育一批种业科技示范大户、示范农场、示范合作社,让新型农业经营主体充分掌握新品种特征信息;

其三,加强种业科技宣传教育,灵活运用集中授课、田间观摩、明白卡片、短视频等多种形式,多层次、多渠道、多形式开展种业科技宣传教育,特别是面向专业化生产主体的宣传教育,让农作物新品种促进农业增产、保障农民增收的功效深入人心,切实有效提高经营主体对种业科技的认知水平,激发采纳新品种的主动性。