陆源碎屑细粒沉积岩中收缩裂隙形成机制研究进展及地质意义

李钊,孙雨,闫百泉,于利民,王鑫锐,刘如昊

1)东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318;2)东北石油大学三亚海洋油气研究院,海南三亚,572024;3)中国石油吉林油田分公司,吉林松原,138000

内容提要:陆源碎屑细粒沉积岩收缩裂隙广泛发育(湖)海陆过渡相中,其成因机制对古环境研究具有重要指示意义,也是震积岩和微生物成因沉积构造领域的研究热点。通过调研国内外收缩裂隙的相关研究,系统总结了收缩裂隙的形态特征、成因机制及其研究的地质意义。结果表明:收缩裂隙主要发育在(湖)海陆过渡相粉砂岩与黏土岩互层的陆源碎屑细粒沉积岩中,通常发育在粉砂岩层的底面,向下逐渐尖灭于下部黏土岩层,呈肠状、脉状或蠕虫状的粉砂质充填,其层面形态可分为纺锤形裂隙、不规则裂隙、多边形裂隙等多种类型,反映了不同的沉积环境。收缩裂隙的成因包括与盐度变化相关的合气作用、地震作用、风暴作用、微生物席破裂作用等。收缩裂隙对沉积环境、事件性沉积、高频(湖)海退—(湖)海侵界面具有重要指示意义。根据收缩裂隙的形态特征及其组合可以指示沉积相带,根据收缩裂隙的发育特征及其伴生现象可以指示地震、风暴、重力流等事件性沉积;微生物成因的收缩裂隙具有沉积物暴露的指示作用,能够指示不同级次的(湖)海退—(湖)海侵界面及古(湖)海平面变化。

在国内外的元古代地层海陆过渡相细粒沉积岩中广泛发育一种“收缩裂隙”及其表现出来的“砂脉”充填(Kidder,1990;胡建民等,1991; Pratt,1998;Tanner et al.,1998,2003;史晓颖等,2008a,b;邢智峰,2010;Singh et al.,2013;李晓波等,2020;吴子杰,2022),层面上呈纺锤形,部分呈多边形和完整多边形裂隙(图1),剖面上为垂直或近垂直的肠状、脉状或蠕虫状“砂脉”,向下延伸逐渐变细直至消失(图2)。这类裂隙层面上的形态特征类似于干燥裂隙(Tanner et al.,2003),而剖面上的形态特征又明显不同于干燥裂隙。研究者通常保留“裂隙”来描述最初形成的空腔,这些空腔最终由后期的粉砂质沉积物填充,从而表现为“砂脉”特征。目前发现的这类裂隙主要发育在海陆过渡相的水下细粒沉积岩中,表明其成因与干燥裂隙有明显区别,国外研究者用synaeresis cracks(简称“sy”)表示这类裂隙,通常翻译为“收缩裂隙”,本文沿用这一名词来概括不同成因的这些裂隙,并非暗示其成因与盐度变化引起的脱水收缩有关。收缩裂隙的成因机理一直以来备受国内外学者关注(Kidder,1990;Pratt,1998;Tanner et al.,1998,2003;史晓颖等,2008a,b;郑元等,2009; 钟建华等,2009;邢智峰,2010;Singh et al.,2013;Davies et al.,2016;McMahon et al.,2016;李晓波等,2020),并开展了广泛的、有建设性的探讨,但至今难以得到统一、公认的成因机制解释。这类裂隙最开始被认为是由于盐度变化引起的黏土水下收缩裂隙,称为“共渗裂隙”(Plummer et al.,1981)。后来用“收缩裂隙”来描述填满沉积物的这些裂隙(Tanner,1998),至今“收缩裂隙”一词仍被广泛使用。Seilacher(1984)提出了震积岩的概念,部分学者将这种水下收缩裂隙纳入了震积岩的范畴,国内震积岩研究中将其细化为“液化砂岩脉”(乔秀夫等,1997a;陈世悦等,2003;邵宸等,2012;刘泽璇等,2020)和碳酸盐岩中的震动液化脉(乔秀夫等,1997b); 也有学者将其划入到软沉积物变形构造的范畴(钟建华等,2009;邵宸等,2012;石成龙,2016)。随着国内外学者对陆源硅质碎屑岩中微生物成因沉积构造的深入研究,一些学者将收缩裂隙归为微生物成因沉积构造中的席破坏成因构造类型(Schieber,2004,2007;史晓颖等,2008a,b;梅冥相等,2009,2011;邢智峰,2010;李涛,2011;张利伟,2014;邢智峰等,2018;白万备等,2018;李晓波等,2020)。近年来,在中生代白垩纪和新生代古近纪的湖泊相细粒沉积岩中也发现了大量类似的水下收缩裂隙(图1、图2),其中具有代表性的是松辽盆地白垩系青山口组和美国西部皮坎斯克里克盆地古近系发育的收缩裂隙,其成因机理也引起了广泛关注。松辽盆地白垩系青山口组收缩裂隙主要为地震作用导致未固结沉积物产生颗粒震荡过饱和,致使砂岩颗粒液化重新排列,最终向某一方向穿入泥岩而形成垂向上为“S”形的“砂脉”(邵宸等,2012;刘泽璇等,2020)。美国西部皮坎斯克里克盆地古近系的收缩裂隙主要为风暴作用使粉砂岩—泥岩互层中的粉砂液化,并在重力作用下进入到泥岩层中,最后在埋深压实作用下形成肠状粉砂脉(Tänavsuu-Milkeviciene et al.,2012)。

图1 国内外典型收缩裂隙野外露头、岩芯层面图

综上所述,收缩裂隙主要发育在(湖)海陆过渡相粉砂岩与黏土岩互层的陆源碎屑细粒沉积岩中,通常发育在粉砂岩层的底面,向下逐渐尖灭于下部黏土岩层,呈肠状、脉状或蠕虫状的粉砂质充填,这明显不同于干燥裂隙。现有研究结果表明收缩裂隙对沉积环境、层序地层界面具有重要指示意义。本文通过调研陆源碎屑细粒沉积岩中收缩裂隙的相关文献,总结了收缩裂隙的形态特征、成因机制及地质意义,以期为后续研究提供参考。

1 收缩裂隙的形态特征

通过调研国内外相关文献,总结了具有代表性的陆源碎屑细粒沉积岩收缩裂隙的发育时代、沉积环境和成因(表1),并梳理了不同成因收缩裂隙的形态特征。

表1 国内外典型收缩裂隙特征及成因统计表

1.1 收缩裂隙的层面形态特征

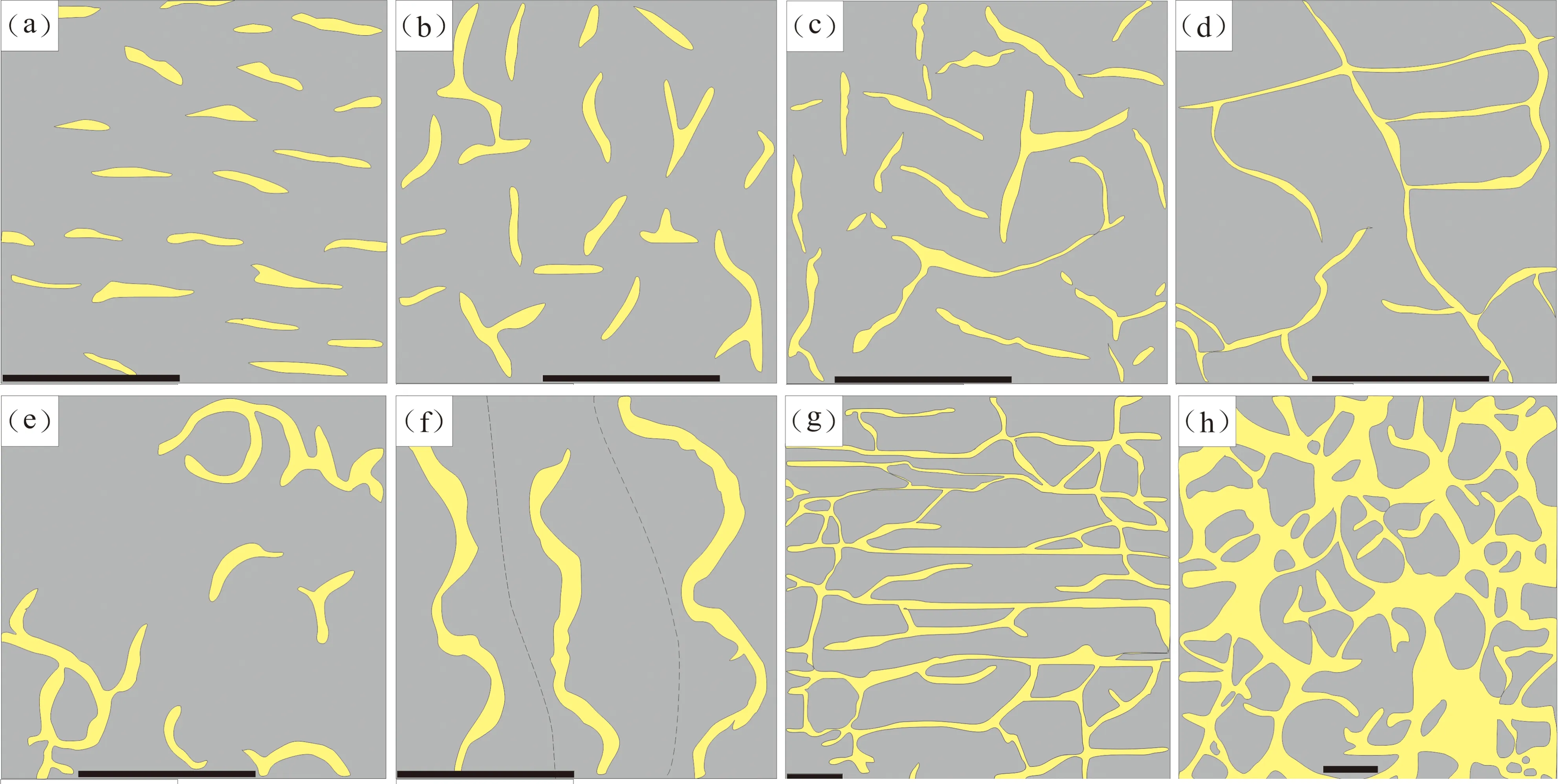

陆源碎屑细粒沉积岩中收缩裂隙在层面上形态成一个连续系统,从纺锤形、不规则裂隙到部分连接多边形、完整多边形裂隙(图3a—h),长度20~100 mm,甚至更长,宽2~10 mm。大多数收缩裂隙是直边或轻微弯曲的,也存被称为卷曲裂隙和正弦曲线形的特例(Cowan and James,1992;Patel,2013)(图3e、f)。Kidder(1990)在美国蒙大拿州中元古代浅水三角洲环境泥岩中观察到三种不同类型的收缩裂隙,并依据层面上的形态将其分为纺锤形裂隙(图3a)、不规则裂隙(图3b、c)、多边形裂隙(图3d),从纺锤形裂隙→不规则裂隙→多边形裂隙,规模逐渐变大。层面形态特征是鉴别收缩裂隙的重要依据,通过层面形态特征可以排除剖面形态相似但层面形态特征表现为沙火山和逃逸构造的情况。

图3 典型收缩裂隙层面形态特征素描图

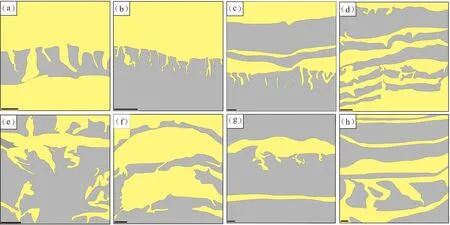

1.2 收缩裂隙的剖面形态特征

陆源碎屑细粒沉积岩中收缩裂隙在剖面上通常为垂直或近垂直于粉砂岩的底面,向下逐渐尖灭于下部黏土岩层,呈肠状、脉状或蠕虫状的粉砂质充填,长度10~80 mm,甚至更长,宽度5~20 mm(图4)。大部分收缩裂隙在剖面上表现为向下逐渐变细(Kidder,1990;Harazim et al.,2013),纺锤形裂隙剖面上特征与不完全裂隙形态相似,但其规模较小(Kidder,1990)(图4a、b)。有些裂隙在层面上形态与纺锤状裂隙相似且多与皱饰构造共生(宋天锐等,1985;刘洪福等,1992;史晓颖等,2008a,b;梅冥相等,2009;李涛,2011;邢智峰等,2018;李晓波等,2020),这可能指示这类收缩裂隙与微生物有关(图4d)。部分裂隙伴随微断层发育(图4g、h),这可能指示该类收缩裂隙成因存在地震作用(Pratt,1998,2019;乔秀夫等,1997a,b;陈世悦等,2003;邵宸等,2012;刘泽璇等,2020a,b)。需要注意的是收缩裂隙的剖面形态特征易于识别,但不是独有的特征,还需要结合层面特征来鉴别收缩裂隙。

图4 典型收缩裂隙剖面形态特征素描图

2 收缩裂隙的形成机制

2.1 与盐度变化相关的合气作用

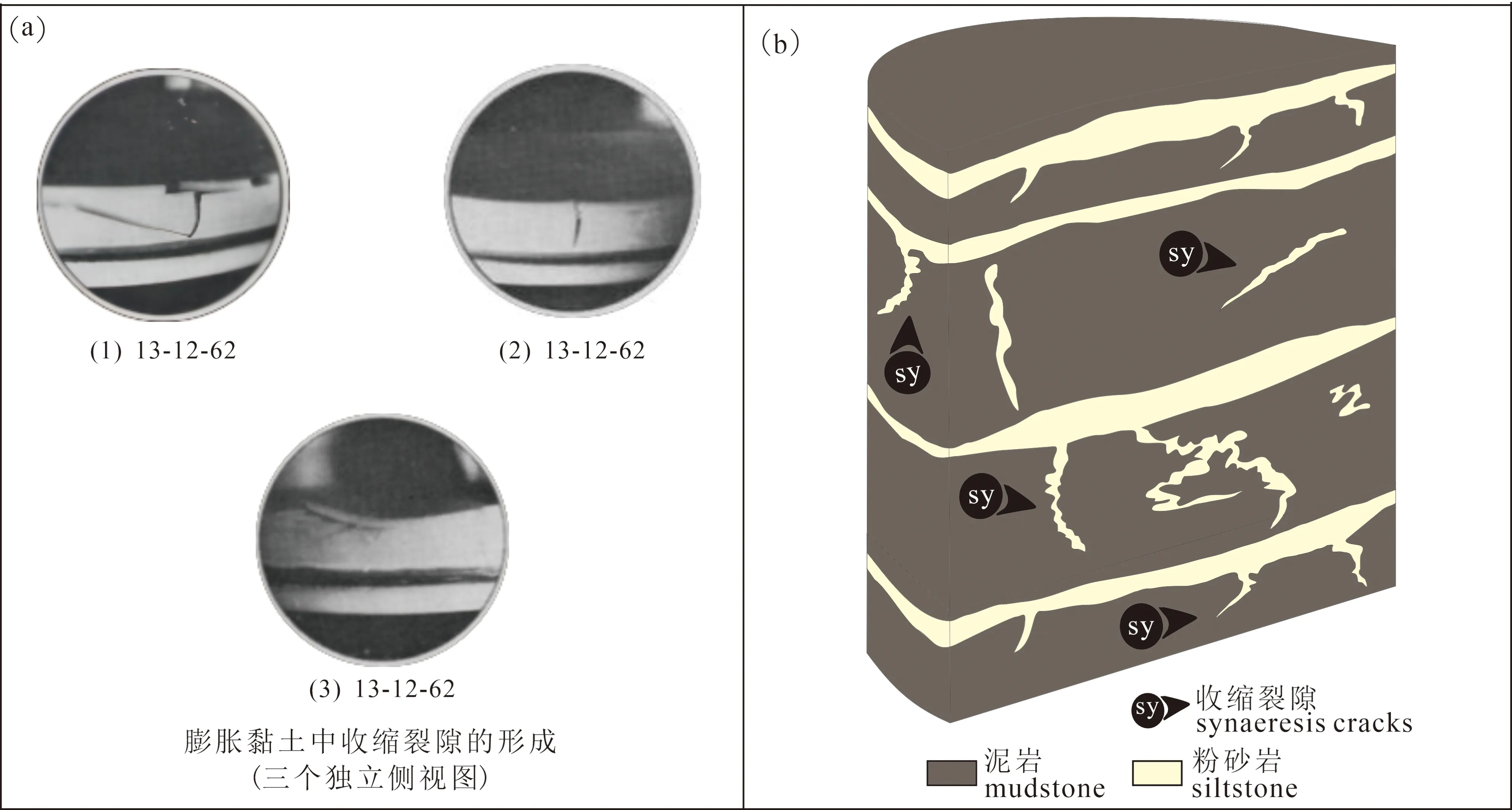

最初,地质学家通常认为岩石中存在的收缩裂隙是干燥裂缝,但是实验表明在不间断水覆盖期间,由于水环境中盐度增加,含有蒙脱土的沉积物中会产生一些泥浆裂缝,这对地层中收缩裂隙的起源提出了新的解释(Burst,1965)。Jüngst(1934)首次提出与盐度变化相关的合气作用,可以促进收缩裂隙的形成。合气作用是指从收缩的凝胶中排出水的过程,包括反絮凝作用和晶内脱水作用。此后这一术语做为收缩裂隙的成因机制,并将此类泥裂缝称为合气裂隙(McMahon et al.,2016)。其基本原理为:盐度的增加会降低水下膨胀黏土的保水能力,因此环境盐度增加会使膨胀黏土晶内脱水,在沉积物—水界面处和附近形成裂隙(Burst,1965)(图5)。最开始研究者通过实验证明盐度的变化是收缩裂隙的形成条件(Jüngst,1934;Burst,1965;Tänavsuu-Milkeviciene et al.,2012),之后发现收缩裂隙大多发育在海陆过渡相环境,这也表明环境有盐度变化的情况(Maceachern et al.,2005)。实验结果表明盐度变化可以促进裂隙的形成,但不是收缩裂隙形成的必要条件(Jüngst,1934)。除了盐度变化的影响,沉积物压实度和温度的变化可能对收缩裂隙的形成有影响,且裂隙形态受沉积物成分、宿主层厚度和宿主层表面结构的控制(Plummer,1981)。近年来,在三角洲环境中发现大量收缩裂隙,虽然研究者将其划分为生物遗迹,但其成因可能与盐度变化有关(Maceachern et al.,2005)。从剖面上看这类裂隙穿过薄沙层,表明其不是原生沉积作用产生的(图2i);层面上有明显的裂缝形态,通常解释为盐度变化引起的黏土脱水形成的。但目前在现代盐应力环境中没有发现收缩裂隙,且盐度变化缺乏独立的证据,所以与盐度变化相关的合气作用并不能解释所有的收缩裂隙成因机制(Pratt,1998)。结合收缩裂隙实例,与盐度变化相关的合气作用的收缩裂隙本质上是脱水作用形成,同时这类收缩裂隙主要发育在沉积物表面附近,其保存潜力极低,而收缩裂隙普遍发育表明有其他的外力作用使收缩裂隙在层内形成。

图5 与盐度变化相关的合气作用成因收缩裂隙实验图(a)和岩层中示意图(b)

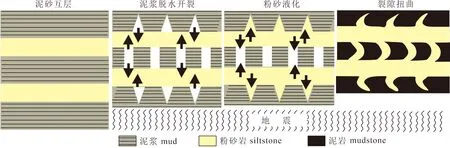

2.2 地震作用

Pratt(1998)提出了现存大多数的收缩裂隙是地震作用产生的,地震作用导致未固结的砂、泥互层中泥浆随机定向的黏土颗粒震荡,排出孔隙水并开裂形成裂隙,液化粉砂从相邻层注入泥层,最后形成“砂脉”特征的收缩裂隙(图6)。地震作用成因的收缩裂隙发育在发育砂、泥岩互层中,剖面上既有向上延伸逐渐尖灭,也有向下延伸逐渐尖灭,这可能与地震引起不同方向剪切应力有关(图4e、f)。这类收缩裂隙常常伴随着微断层、震裂缝、震裂角砾岩等出现,更充分证明这类收缩裂隙的形成与地震作用有关(乔秀夫等,1997a,b;Pratt,1998,2019;陈世悦等,2003;邵宸等,2012;刘泽璇等,2020)。地震作用形成的收缩裂隙形态的控制因素包括:原生孔隙水含量、沉积物组成、沉积构造、所涉及地层厚度、沉积物的深度、地震的震级和位置以及震荡的持续时间(Pratt,1998)。

图6 地震诱发泥岩产生陆源碎屑细粒沉积岩收缩裂隙模式图(据Pratt,1998修改)

随着国内许多学者对震积岩深入研究,在我国松辽盆地(邵宸等,2012;刘泽璇等,2020)、塔里木盆地(陈泉均等,2021)、鄂尔多斯盆地(孙萌思等,2021)、渤海湾盆地(陈世悦等,2003)都发现了类似的收缩裂隙。研究者将其归为震积岩液化砂岩脉或软沉积物变形构造,并建立了震积岩垂向发育模式图,通过震积岩垂向发育模式图可以辅助判断收缩裂隙的成因类型。国内研究者将其成因机制解释为:地震作用引起的剪切力导致未固结沉积物中的颗粒震荡过饱和,致使压力升高,砂岩颗粒液化重新排列,最终向某一方向穿入泥岩而形成收缩裂隙(陈世悦等,2003;邵宸等,2012;刘泽璇等,2020)。这与Pratt的成因解释区别在于泥浆开裂是压力升高引起的。此外,收缩裂隙的发育特征还可以指示地震震级,研究表明震级大于里氏5级或Ⅵ度烈度砂岩发生液化(乔秀夫等,1997;田洪水等,2015;苏德辰等,2018),这也说明收缩裂隙在震级大于里氏5级或Ⅵ度烈度条件下发育。目前的研究表明,地震作用成因收缩裂隙本质上受脱水作用和液化作用影响,地震是脱水作用和液化作用的诱因。

2.3 风暴作用

已发现的收缩裂隙常见与风暴作用沉积岩伴生(Kidder,1990;Tänavsuu‐ Milkeviciene et al.,2012;Harazim et al.,2013),因此研究者将风暴作用作为收缩裂隙的一种成因机制展开探讨。其基本原理是风暴作用把砂级颗粒搬运到未固结的黏土沉积物之上,由于风暴的震荡作用,使未固结的砂、泥互层沉积物中的粉砂液化流动,在重力作用下向下进入到下伏泥质沉积物中,并在压实作用下形成向下逐渐变细的肠状收缩裂隙。美国西部皮坎斯克里克盆地古近系始新世的收缩裂隙,被认为是风暴作用或快速堆积的重力流形成的,砂、泥岩互层的地层中发育丘状交错层理(图2k),表明该时期存在风暴作用的沉积环境(Tänavsuu ‐Milkeviciene et al.,2012)。Harazim(2013)在纽芬兰贝尔岛早奥陶世海滩组中无生物扰动的泥岩与上覆的风暴砂岩之间的结合处,也发现收缩裂隙普遍存在,但通过分析认为裂隙是微生物席破裂形成的,主要形成机制为:随着水位下降,部分微生物席短暂暴露,席层中的水分蒸发,部分席体收缩、破裂、卷曲,风暴作用带来新的沉积物将裂隙填充,形成了形态各异的收缩裂隙(图1e、图2b)。风暴作用形成的收缩裂隙剖面形态特征不同于地震作用,通常呈向下逐渐尖灭的肠状收缩裂隙,这主要是由于重力作用使液化粉砂向下进入到泥质沉积物中,风暴作用成因收缩裂隙形成主要受液化作用和重力作用影响,目前对于风暴作用成因收缩裂隙的控制因素及形成机制还有待进一步研究。

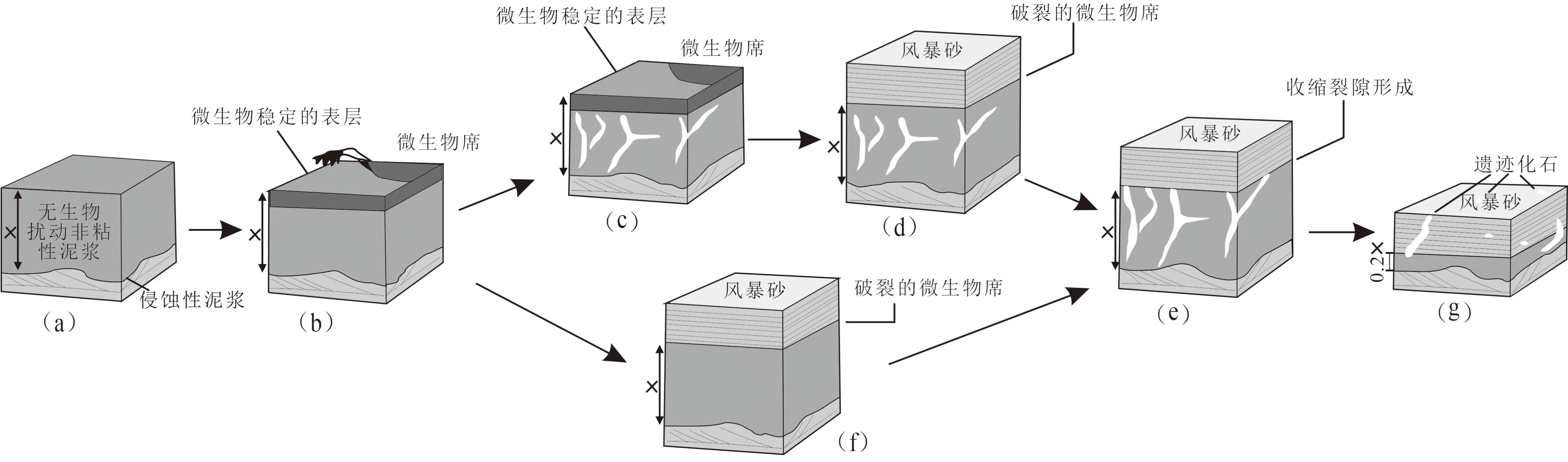

2.4 微生物席破裂作用

随着微生物成因沉积构造研究不断深入,部分研究人员将收缩裂隙划入微生物成因沉积构造的范畴,这给收缩裂隙成因研究提供了新方向(Furniss et al.,1998;Gehling,1999;Shen et al.,2016)。Schieber(2004)对硅质碎屑岩的微生物成因沉积构造进行了系统总结,将碎屑岩水下收缩裂隙归为微生物席破坏相关构造,引发了国内外学者对碎屑岩水下收缩裂隙成因机制的广泛研究。微生物席破裂作用成因的收缩裂隙在剖面上形态上大多是向下延伸逐渐尖灭,常常伴随皱饰构造、微生物席碎片、卷边构造等出现(图1d—f,图2c、d)(Schieber,2004,2007;邢智峰,2010,2018;李涛,2011;白万备等,2018;李晓波等,2020)。Harazim(2013)将其成因机制解释为两种情况(图7):①内部体积的减小在被砂土掩埋之前产生近垂直裂隙,在砂土掩埋后,微生物席开始破裂,先前存在的近垂直裂隙被上覆层的粉砂填充(图7c—e);②内部裂隙在被砂土掩埋之前不存在,微生物席形成的裂隙在掩埋过程中因破裂作用而受损(图7f、e),然后被覆盖的粉砂填充。第一种情况,收缩裂隙本质上是微生物席在暴露后脱水形成的,这类收缩裂隙在层面上形态特征与本文所研究的相符合;第二种情况,裂隙本质上是微生物席腐烂分解而产生的气体在沉积物表层形成的,这类裂隙剖面的形态特征可能与本文研究的相似,但层面形态特征表现为沙火山和逃逸构造(邢智峰等,2018)。综上,微生物席破裂作用成因的收缩裂隙本质上是微生物席在暴露后脱水形成的,因此有学者称之为脱水裂隙,这类收缩裂隙在层面上形态特征与本文所研究的相符合,从而被归为微生物席破坏作用这一成因类型。

图7 微生物席破裂作用形成收缩裂隙模式图(据Harazim et al.,2013修改)

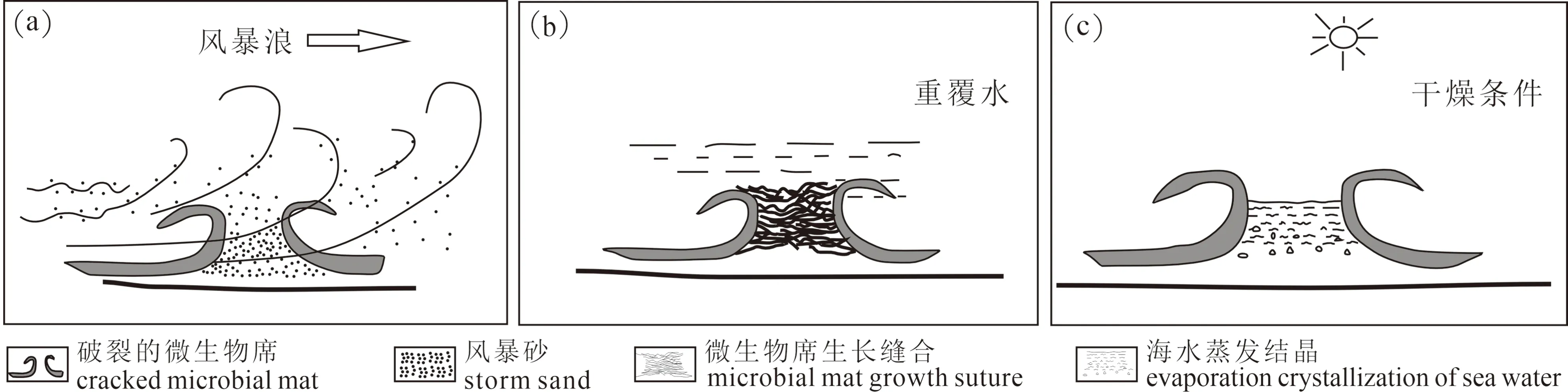

邢智峰(2010)等依据现代微生物席和微生物沉积构造,将收缩裂隙的充填分为3种方式(图8):第一种填充物来自风暴浪或风力带来的大量沉积物,快速填充裂隙(图8a);第二种填充方式是由干裂的微生物席重覆水后,边缘的微生物再生长缝合裂隙(图8b);第三种裂隙的填充物来自干燥条件下地下水上涌,由高盐的海水蒸发形成的结晶(图8c)。其中,第一种裂隙的充填方式得到了部分收缩裂隙形成环境的证实(Tänavsuu-Milkeviciene et al.,2012;Harazim et al.,2013)。

图8 微生物席干裂后收缩裂隙的充填示意图(据邢智峰,2010)

目前对于松辽盆地青山口组收缩裂隙的成因争议主要在地震作用和风暴作用之间(图1g—i、图2i—o),结合大情字井区青山口组收缩裂隙层面图、剖面图及该段地层的沉积环境分析(图9),本文认为该地区地震频繁且沉积环境为滨浅湖带的浅水环境,收缩裂隙中填充物主要为钙质粉砂岩,说明该地区收缩裂隙成因既有地震作用也有风暴作用。这两种成因都与液化作用有关,风暴作用成因收缩裂隙还受到重力作用的影响,收缩裂隙在剖面上通常表现为向下延伸逐渐变细。

3 收缩裂隙研究的地质意义

综上所述,收缩裂隙对于层序边界、沉积环境、事件性沉积等具有重要的指示作用,深入开展收缩裂隙的形成机制研究具有地质意义。

3.1 沉积环境的指示意义

收缩裂隙对于沉积环境的指示作用很早就被关注,最开始发现的收缩裂隙主要发育在潮上带下部、潮间带上部等海陆过渡环境或古盐度变化的沉积环境,通常被作为该类沉积相的标志(Harazim et al.,2013)。与盐度相关合气作用成因收缩裂隙在一定程度上可以指示水体盐度发生变化的沉积环境,如海水流入潟湖或潮汐通道(Harazim et al.,2013)。Noffke等(2012)总结了微生物成因的收缩裂隙在潟湖与无障壁海岸的分布情况,认为潮上带下部至潮间带上部适宜微生物成因的收缩裂隙形成,根据收缩裂隙的形态特征及其组合可以指示发育相带的位置。如:潮上带下部以纺锤状、瘤状和放射状收缩裂隙为主,潮间带上部则以不规则、多边形收缩裂隙为主。我国华北地台鲁山地区中新元古代地层中微生物成因的收缩裂隙分布也证实了这一观点(李涛等,2011;汤冬杰等,2011)(图10)。此外,收缩裂隙研究对于化石缺乏的湖泊、三角洲沉积环境分析也具有一定的指示作用(Tanner,2003)。如苏格兰西北部白垩系湖相地层中发育的收缩裂隙是微生物结合粘性淤泥基质在水下脱水过程中形成的,可以指示没有生物扰动的沉积环境(Cowan and James,1992)。河南宜阳下三叠统刘家沟组湖泊三角洲前缘沉积中,微生物席成因的收缩裂隙分布情况也与沉积相分布存在明显的依存关系(邢智峰等,2018)。广泛发育的纺锤状、鸟足状、网状、波曲状的收缩裂隙指示水体变浅,滨浅湖沉积逐渐向扩展湖过渡,部分微生物席短暂暴露而形成不同规模、形态的收缩裂隙。

图10 微生物成因收缩裂隙分布与沉积相的耦合关系(据李涛,2011修改)

3.2 事件性沉积的指示意义

前已述及,地震作用和风暴作用均可导致未固结泥质沉积物液化变形,从而形成收缩裂隙及其“砂脉”充填,甚至快速堆积的浊流沉积也可以为裂隙充填提供物质来源。因此,根据收缩裂隙的发育特征及其伴生现象可以指示该类事件性沉积。如收缩裂隙伴随着微断层、震裂缝、震裂角砾岩等出现可以指示地震作用对未固结沉积物的改造程度。此外,收缩裂隙的发育特征还可以指示震级大于里氏5级或Ⅵ度烈度(乔秀夫等,1997;田洪水等,2015;苏德辰等,2018)。砂、泥岩互层的地层中收缩裂隙伴随着丘状交错层理的出现可以指示风暴作用发生及其对未固结沉积物的改造程度。

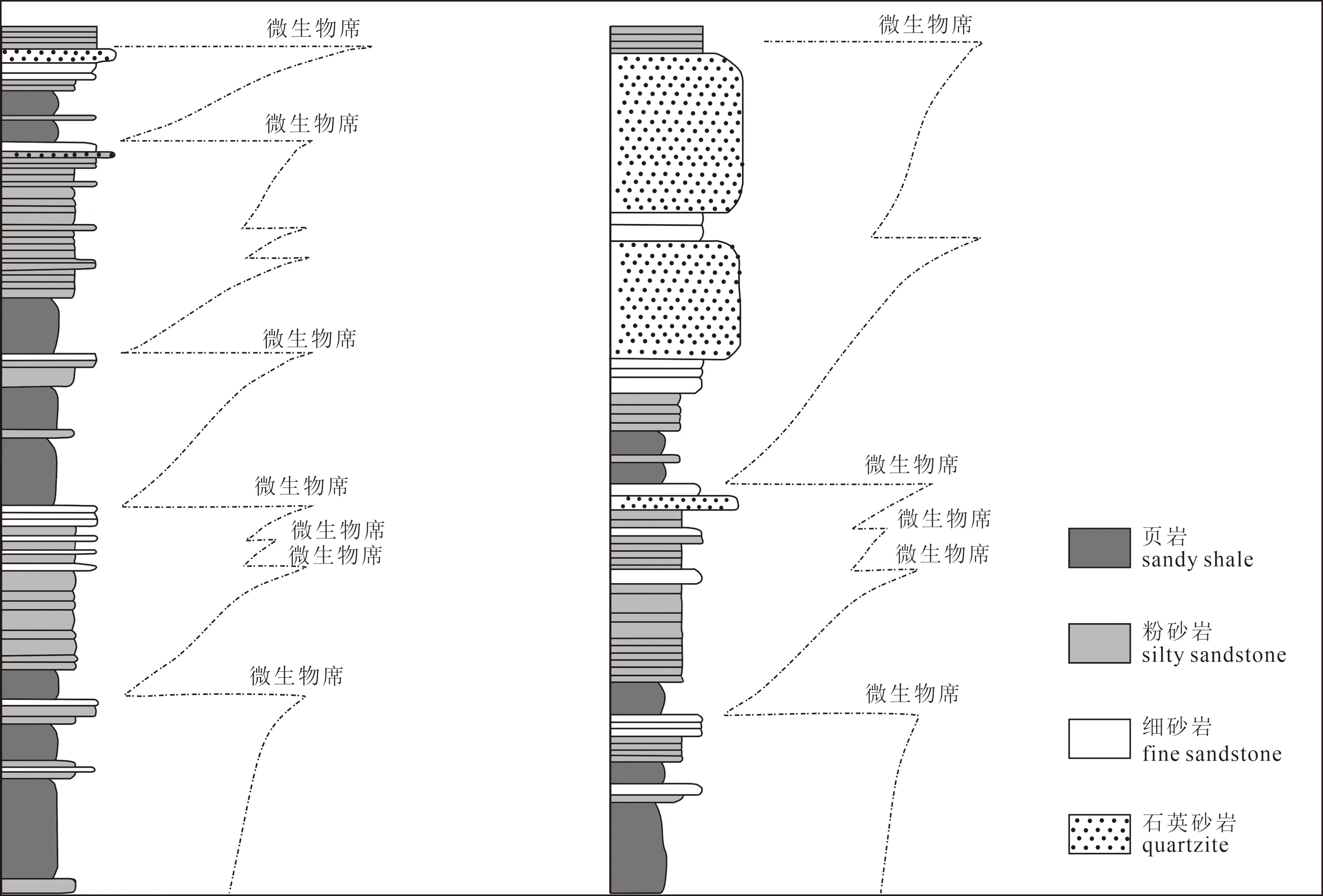

3.3 高频(湖)海侵—(湖)海退界面的指示意义

细粒沉积岩的高频层序地层界面识别是细粒沉积层序地层分析的难点。微生物成因的收缩裂隙形成主要与微生物席破坏有关,主要机理为微生物席形成之后暴露而发生破裂、卷曲、变形褶皱或脱水收缩等作用产生裂隙,后续被砂质沉积物快速堆积或地下水上涌充填形成不规则“砂脉”。因暴露时间长短不同可以产生孤立的纺锤状裂痕、多边形网状裂痕和曲形裂痕等各种形态的收缩裂痕(郑元等,2009; 郑伟等,2015,2017)。因此,该类收缩裂隙具有沉积物暴露成因的指示作用,能够指示不同级次的(湖)海退—(湖)海侵界面及古(湖)海平面变化(Noffke et al.,2006)(图11),可为高频层序地层学研究提供重要线索。

图11 微生物席发育位置与海侵—海退界面的耦合关系(据Noffke et al.,2006修改)

4 结论

(1)(湖)海陆过渡相细粒沉积岩中收缩裂隙呈多种形态特征,层面上主要为纺锤形、不规则多边形、规则多边形、曲线形等形态,剖面上通常垂直或近垂直于(粉)砂岩的底面,向下逐渐尖灭于下部黏土岩层,呈肠状、脉状或蠕虫状的粉砂质充填。

(2)(湖)海陆过渡相细粒沉积岩中收缩裂隙成因作用主要包括与盐度变化相关的合气作用、地震作用、风暴作用、微生物席破裂作用。地震作用和风暴作用导致未固结泥质沉积物液化变形,从而形成收缩裂隙及其“砂脉”充填;微生物席破裂作用和合气作用导致未固结沉积物形成“脱水裂隙”,后被砂质沉积物快速堆积或地下水上涌充填形成不规则“砂脉”。

(3)收缩裂隙对沉积环境、事件性沉积、高频(湖)海退—(湖)海侵界面具有重要指示意义。不同沉积环境中收缩裂隙的形态存在差异,根据收缩裂隙的形态特征及其组合可以指示发育相带的位置;根据收缩裂隙的发育特征及其伴生现象可以指示地震、风暴、重力流等事件性沉积;微生物成因的收缩裂隙具有沉积物暴露成因的指示作用,能够指示不同级次的(湖)海退—(湖)海侵界面及古(湖)海平面变化。