经济成本视角下经济制裁的有效性

朱杰进 胡馨予

【关键词】 经济制裁有效性 经济成本 政治让步 政治核心利益 伊朗核问题

【作者简介】 朱杰进,复旦大学国际关系与公共事务学院教授。电子邮箱:zhujiejin@fudan.edu.cn 胡馨予,复旦大学国际关系与公共事务学院研究生。电子邮箱:xinyuhu21@m.fudan.edu.cn

一、 引言

经济制裁是指一个或多个国际行为体为了实现政治和安全目标,而对特定国际行为体采取的强制性经济措施。① 经济制裁的有效性及其影响因素是经济制裁研究中的焦点议题。② 一般而言,学术界采用制裁发起国制裁目标的实现程度来衡量经济制裁的有效性③,即制裁目标的实现程度越高,经济制裁的有效性就越高。④

自2002年伊朗核问题爆发以来,美国对伊朗实施了前后近20年的经济制裁,通过对伊朗施加经济成本,力图实现阻止伊朗研发核武器的制裁目标,具体可以拆解为阻止伊朗的核浓缩活动、重水相关活动与提升透明度3个子目标。根据国际原子能机构(IAEA)的报告,在奥巴马政府时期,美国实现制裁目标的情况较好,经济制裁的有效性较高。伊朗依照《伊朗核问题全面协议》,停止了丰度超过5%的铀浓缩活动和重水反应堆建设,并积极配合IAEA 的例行检查。① 而在特朗普政府时期,美国实现制裁目标的情况较差,经济制裁的有效性较低。在特朗普政府单方面退出伊核协议之后,伊朗逐步中止履约,重启了铀浓缩活动,并全面停止向IAEA 提供包括重水在内的必要资料与信息。②

那么同样是针对伊朗核问题的经济制裁,为什么奥巴马政府的经济制裁有效性较高,而特朗普政府的经济制裁有效性较低? 经济成本理论认为,当经济制裁对被制裁国造成的经济成本较高时,被制裁国做出政治让步的可能性较大,从而使得经济制裁的有效性较高。但这无法解释奥巴马政府和特朗普政府经济制裁有效性的差异,因为两届美国政府都对伊朗施加了高昂的经济成本。本文提出,在从经济成本(economic pain)转化为政治让步(political gain)的过程中,还需要增加一个调节变量(moderator variable)——“被制裁国的政治核心利益(value at stake)受影响程度”,即只有在被制裁国的政治核心利益受影响有限的条件下,经济成本才能转化为政治让步。在奥巴马政府时期,美国制裁对伊朗施加的经济成本较高,且伊朗的政治核心利益受影响程度有限,导致经济制裁的有效性较高。而在特朗普政府时期,尽管美国制裁对伊朗施加的经济成本较高,但制裁严重威胁到伊朗的政治核心利益,使得伊朗难以做出政治让步,导致经济制裁的有效性较低。

本文结构安排如下:第一部分为引言,提出研究问题。第二部分梳理既有研究及其不足。第三部分提出分析框架,通过补充“被制裁国的政治核心利益受影响程度”这一调节变量,进一步明确经济成本理论适用的范围和边界条件。第四部分为实证分析,通过对奥巴马政府与特朗普政府的比较案例分析,对理论假设进行实证检验。第五部分总结全文。

二、 既有研究及其不足

针对为什么美国对伊朗经济制裁有效性存在如此大差异的问题,国内外学术界形成了3种代表性的理论视角。

第一,制裁联盟理论视角。该视角基于联盟理论,提出制裁参与国的数量越多,制裁联盟越大,经济制裁的有效性就会越高。加利· 霍夫鲍尔(Gary Hufbauer)等学者指出,如果出现愿意为被制裁国提供资金援助、增加与被制裁国贸易往来的“黑骑士”国家(black knight country),那么经济制裁的有效性就会大打折扣。① 此时,如果美国能够拉拢被制裁国的贸易伙伴参与经济制裁,经济制裁的有效性便能够提高。② 针对伊朗核问题,赵建明提出,奥巴马政府提高經济制裁有效性的重点,就是说服日本、韩国、印度、中国和俄罗斯等国参与经济制裁,构建起合围伊朗的经济制裁联盟,进而有利于美国制裁目标的实现。③

第二,国际制度理论视角。该视角由新自由制度主义学者引领,提出相较于点对点组建制裁联盟,在国际制度框架下开展多边经济制裁的有效性会更高。莉萨·马丁(Lisa Martin)与丹尼尔·德雷兹纳(Daniel Drezner)指出,制裁发起国构建制裁联盟时一般会面临执行问题,而在国际制度框架下发起经济制裁有助于提高制裁发起国的承诺可信度,缓解经济制裁的执行问题,从而提升经济制裁的有效性。④ 纳温·巴帕特(Navin A.Bapat)等学者在经过多种模型下的检验后,发现国际制度的参与是影响经济制裁有效性最重要、最稳健的因素之一。① 针对伊朗核问题,熊谦和田野认为,之所以奥巴马政府时期对伊朗的经济制裁有效性较高,是因为美国主动寻求多边国际合作,通过联合国安理会提高了经济制裁国际合作的法律化程度,使得伊朗难以规避美国的金融制裁,在压力之下重回谈判桌,从而推动了美国经济制裁目标的实现。②

第三,经济成本理论视角。当经济制裁对被制裁国造成的经济成本越高时,被制裁国做出政治让步的可能性越大,从而导致经济制裁的有效性较高。其核心逻辑是越高的经济成本越容易导致政治让步。田文林提出,多年来伊朗经济深受制裁之苦,难以继续承受制裁带来的经济成本,这是伊朗急于达成伊核协议的重要原因。③

总体上看,上述3种理论视角为解释美国对伊朗经济制裁有效性的差异作出了贡献,但也还存在着不足之处。前两种视角主要从制裁发起国的角度理解经济制裁的有效性。但实际上经济制裁有效与否,主要取决于被制裁国是否选择政治让步,因此需要从被制裁国角度进行探究。经济成本视角较好地从被制裁国角度出发,对经济制裁有效性进行了解释,但更多关注的是制裁所造成的双边经济成本,未能涵盖美国经济制裁日益依托于全球经济相互依赖网络的“新常态”,对伊朗所处的经济相互依赖网络有所忽视。此外,被制裁国的国内政治核心利益受影响程度也会影响从经济成本到政治让步的转化过程,是导致被制裁国是否选择政治让步的重要因素。

鉴于此,本文尝试在两个方面补充完善既有的经济成本理论:一方面,通过引入网络化的分析思维,对经济成本采取新的测量和操作化方式;另一方面,通过补充一个调节变量———“被制裁国的政治核心利益受影响程度”,构建“经济成本+被制裁国的政治核心利益受影响程度”的新分析框架,并将它用于解释美国对伊朗经济制裁的有效性差异。

三、 经济成本、政治核心利益与经济制裁的有效性

(一) 经济成本

经济成本理论将经济制裁视为制裁发起国向被制裁国施加经济成本,以求被制裁国做出政治让步的博弈过程。其中,经济成本越高,政治让步的可能性越大。1967年,约翰·加尔通(Johan Galtung)提出,被制裁国所承受的经济成本越高,就越有可能选择政治让步,从而使得经济制裁的有效性越高。① 1985年,霍夫鲍尔等学者首次通过定量研究证实了这一观点,他们发现,经济制裁的成功案例平均导致被制裁国损失5.5%的GNP,而失败案例中被制裁国损失的GNP不到1%。② 之后,贾勒赫·吉布森(Jaleh Gibson)、库珀·德拉里(Cooper Drury)等学者也通过不同的数据库和回归模型对“被制裁国承受的经济成本越高,做出政治让步的可能性越大”这一理论命题进行了实证检验。③

需要强调的是,经济成本理论在对经济成本进行测量时,往往关注的是制裁所造成的双边经济成本,而对于当前制裁发起国越来越多地使用全球经济相互依赖网络对被制裁国造成的网络化经济成本有所忽视。在这方面,社会网络理论能够帮助理解经济相互依赖网络的结构与特点,进而测量网络化制裁所造成的经济成本。①

随着全球化的发展,当前世界经济已经形成了规模庞大且不对称的经济相互依赖网络。个人、企业、国家和国际组织都是经济相互依赖网络中的一个个节点(node),节点与节点之间有关资金、信息、情感、认同等物质和非物质要素的传输(transmission)则构成了网络中的连接(tie)。社会网络理论用节点的中心度(centrality)来衡量节点的重要性,节点的中心度越高,节点的重要性就越高。如果一个节点与其他节点之间的连接数量较多、质量较高,那么这个节点在整个网络中就处于中心枢纽的位置(hub),被称为“中心节点”。一旦中心节点被武器化(weaponized)或者被用于经济制裁,就会限制甚至阻止被制裁国进入全球经济相互依赖的网络,对其造成高昂的经济成本。②

在网络化的经济制裁中,之所以制裁发起国控制中心节点会导致被制裁国付出高昂的经济成本,是因为被制裁国一旦与中心节点脱钩,便无法享受到中心节点带来的效率红利等收益。在这个意义上,一旦制裁发起国控制了中心节点,无论其他行为体是否愿意参与经济制裁以及是否存在“黑骑士”国家,被制裁国都难以在全球经济相互依赖网络中获得替代效应以弥补其经济损失。③ 换言之,制裁发起国控制了经济相互依赖网络中的中心节点,会使得被制裁国遭受更为高昂的经济成本。

关于如何测量网络化制裁所造成的经济成本,首先需要识别被制裁国所依赖的经济相互依赖网络内中心节点的数量和质量。对于特定经济相互依赖网络而言,某个节点的用户数量多、市场占有率高、担任要素传输中介的频率高,该节点为中心节点。此时,制裁发起国控制该节点会对被制裁国造成高昂的经济成本。其次需要判断制裁发起国是否对中心节点具有较高的控制程度,制裁发起国基于自身的货币、信息、军事、司法管辖等优势控制尽可能多的中心节点,才能对被制裁国施加较高的经济成本。①

(二) 政治核心利益

在经济成本转化为政治让步的过程中,除了要关注经济成本这个自变量外,还需要增加一个调节变量——“被制裁国的政治核心利益受影响程度”。調节变量的作用是考察自变量在什么条件下影响因变量,辅助框定理论适用范围和边界条件。换言之,在经济制裁中,并不是所有情况下,经济成本越高,被制裁国做出政治让步的可能性就越大。当经济制裁威胁到被制裁国的政治核心利益时,被制裁国政治让步需要付出的国内政治成本过于高昂,使得经济成本难以转化为政治让步,从而使得经济制裁的有效性较低。反之,只有在被制裁国政治核心利益受影响程度较小的情况下,经济成本越高,被制裁国做出政治让步的可能性才会越大。②

对被制裁国而言,如何测量其政治核心利益受影响程度? 一般而言,被制裁国的政治核心利益与制裁发起国的制裁目的息息相关。霍夫鲍尔等学者在被誉为“经济制裁研究圣经”的《反思经济制裁》中提出,制裁目的可以被分为5种类型:(1)适度改变政策与行为。这指的是不涉及被制裁国政权与军事安全的制裁要求,例如,要求被制裁国释放政治罪犯、对征收土地进行补偿等。(2)政权改变和民主化。这是经济制裁中最常见的一种制裁目的。在冷战期间,政权更迭作为制裁目的尤为常见。而在冷战结束后,许多经济制裁则致力于恢复或促进被制裁国政府的民主化。(3)打击军事冒险活动。此时制裁发起国希望能通过经济制裁这一政策手段阻止被制裁国的军事野心,维护和平稳定。(4)削弱军事潜力。这种情况下被制裁国多为具有军事实力的大国,制裁发起国希望能通过经济制裁适当削减被制裁国的军事力量,从而限制其行动。(5)其他的主要政策改变。这一类别囊括了不属于前4种类型的制裁目的。这5种制裁目的对被制裁国的政治核心利益影响程度不同。其中,“适度改变政策与行为”对被制裁国的政治核心利益影响较小,而后4种制裁目的对被制裁国的政治核心利益影响较大。①

需要强调的是,霍夫鲍尔的界定方式实际上是对被制裁国的政治核心利益进行了静态预设,忽略了被制裁国的政治核心利益是在不同情境下动态变化的。杰弗里·弗里登(Jeffrey Frieden)提出,行为体的自身特质和所处的动态情境会共同影响行为体的利益偏好。② 因此,本文将在融合霍夫鲍尔理论和弗里登利益偏好学说的基础上,提出根据被制裁国所处的动态情境,推导出被制裁国的政治核心利益。③

(三) 分析框架

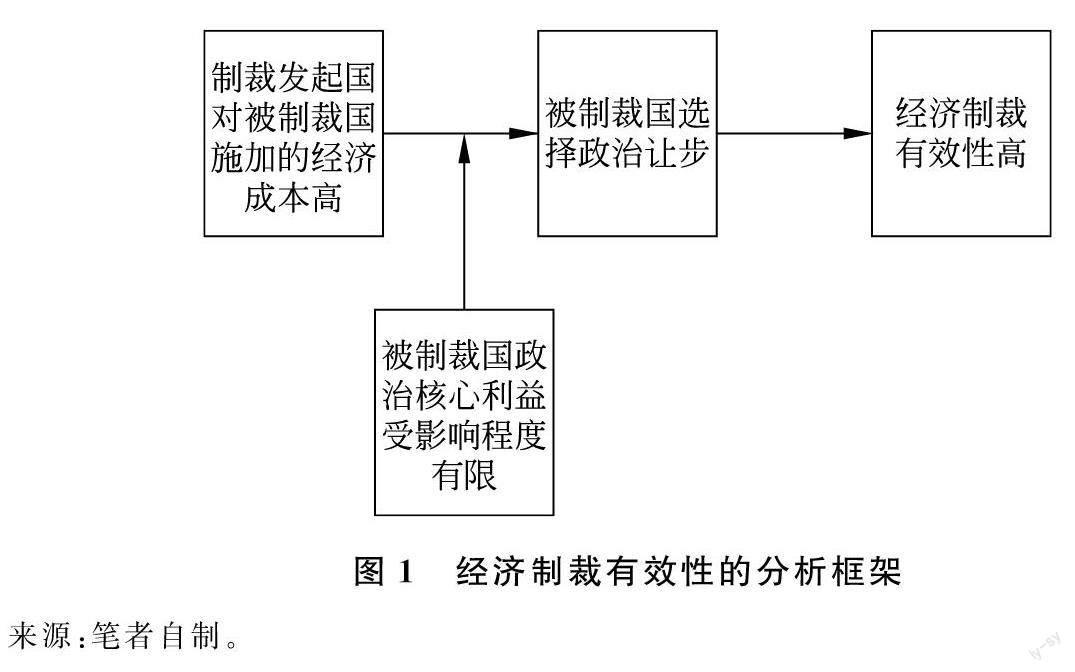

综上所述,在经济成本理论的基础上,本文增加了“被制裁国的政治核心利益受影响程度”这一调节变量,构建了一个“经济成本+被制裁国的政治核心利益受影响程度”的分析框架,用以解释经济制裁的有效性。如图1所示。

基 于此,本文推导出了两个有待实证检验的理论假设:(1)当制裁发起国对被制裁国施加的经济成本较高,且被制裁国的政治核心利益受影响程度有限时,经济制裁的有效性较高。(2)当制裁发起国对被制裁国施加的经济成本较高,但被制裁国的政治核心利益受严重威胁时,经济制裁的有效性较低。

接 下来本文将通过对奥巴马政府和特朗普政府针对伊朗核问题发起经济制裁的比较案例分析,检验上述两个理论假设。其中,奥巴马政府时期,美国对伊朗施加的经济成本较高,且伊朗的政治核心利益受影响程度有限;而特朗普政府时期,美国对伊朗施加的经济成本较高,但伊朗的政治核心利益受到严重威胁。

四、 美国对伊朗经济制裁的有效性分析

(一) 经济制裁有效性的差异

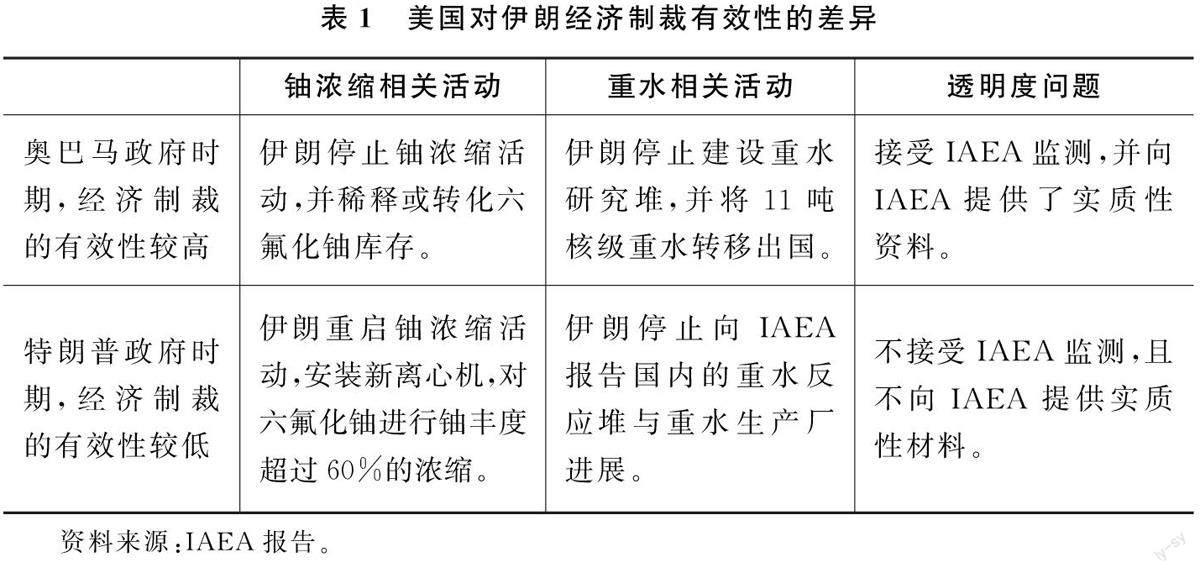

在美国对伊朗核问题的经济制裁中,阻止伊朗研发核武器是美国的主要制裁目标,该目标的实现程度是判断经济制裁是否有效的主要标准。一般而言,一个国家要成功研发核武器,需要在3个方面获得成熟技术并完成实际储备:第一是浓缩铀或浓缩钚,既要拥有武器级的浓缩铀或浓缩钚技术,又要确保存有足够的武器级浓缩铀或浓缩钚;第二是核弹头,包括本国掌握核弹头技术或者秘密进口其他国家的核弹头;第三是核弹道导弹系统,包括本国掌握核弹道导弹系统或者秘密进口其他国家的核弹道导弹系统。根据IAEA 报告,伊朗在核弹头和核弹道导弹系统研发方面没有实质性进展 。① 而伊朗在浓缩铀或浓缩钚方面的生产能力与生产量是IAEA 最为关注的部分,也是伊朗在奥巴马政府和特朗普政府时期核活动存在明显差异的部分。基于此,本文主要通过伊朗的浓缩铀活动、与浓缩铀息息相关的重水活动以及与IAEA 监管相关的透明度问题等3个方面,对美国阻止伊朗研发核武器这一安全目标的实现程度进行分析。

在奥巴马政府时期,伊朗与伊核问题六国达成了《日内瓦协议》与《伊朗核问题全面协议》,要求伊朗浓缩铀的丰度不得高于3.67%,伊朗国内不得存有超过130吨重水。根据IAEA报告,伊朗的履约情况良好。在铀浓缩方面,2016年伊朗已经停止丰度超过5%的铀浓缩活动,丰度超过20%的铀库存也已被稀释或转化为氧化铀。② 在重水相关活动方面,伊朗没有继续建造阿拉卡重水研究堆,且已将11吨核级重水转移出国,满足伊朗国内重水库存低于130吨的协议要求。③ 在透明度问题方面,伊朗允许IAEA 对其相关场所、核有关活动进行监测,并提供了包括历史资料在内的所有必要资料。④

而在特朗普政府时期,美国于2018年5月单方面退出伊核协议并重新开始对伊朗的经济制裁,此后伊朗逐步恢復了核活动。在铀浓缩方面,伊朗在2021年安装了新离心机用于铀浓缩,并成功将浓缩铀丰度提升至60%,大大超过了伊核协议规定的上限3.67%。需要说明的是,浓缩铀丰度达到20%以上便已达到武器级的门槛,达到90%以上便已能用于核武器的建造。在重水方面,伊朗自2021年2月23日以来便未向IAEA 通报重水存量和重水生产厂的重水产量,也不允许IAEA 进行检测。在透明度方面,伊朗不再允许IAEA 监测卡拉杰离心机部件制造厂,也未主动提供与铀浓缩物相关的资料,违背了2021年9月12日伊朗与IAEA 的联合声明。①

可以看出,从阻止伊朗研发核武器这一美国经济制裁目标的实现程度来看,奥巴马政府对伊朗经济制裁的有效性较高,而特朗普政府经济制裁的有效性较低。如表1所示。

为什么奥巴马政府时期和特朗普政府时期内,经济制裁的有效性会存在如此大的差异? 接下来,本文将根据前文的分析框架,对比两届美国政府的经济成本以及伊朗政治核心利益受影响程度的差异,从而解释美国经济制裁有效性的差异。

(二) 两届美国政府施加的经济成本均较高

1. 伊朗经济相互依赖网络中的中心节点

对伊朗经济而言,能源产业至关重要。伊朗是世界第二大天然气储量国,世界第四大石油储量国,石油资源占世界石油资源的近10%,伊朗主要依赖石油和天然气等能源产业获取经济收入,其石油租金能占到总GDP收入的20%~30%。① 尽管美国对伊朗的经济制裁涉及能源、汽车、航运、贵金属等诸多行业,但核心思路仍是打击对伊朗经济最重要的能源产业。

能源产业大致可分为能源生产贸易、能源支付结算和能源运输3个经济相互依赖的网络。② 在能源生产贸易网络中,由于伊朗作为世界重要的能源出口国具有一定优势,因此不存在对伊朗而言的中心节点。③ 因此,本文将主要基于能源支付结算和能源运输这两大经济相互依赖的网络,对美国经济制裁所施加的经济成本进行分析。

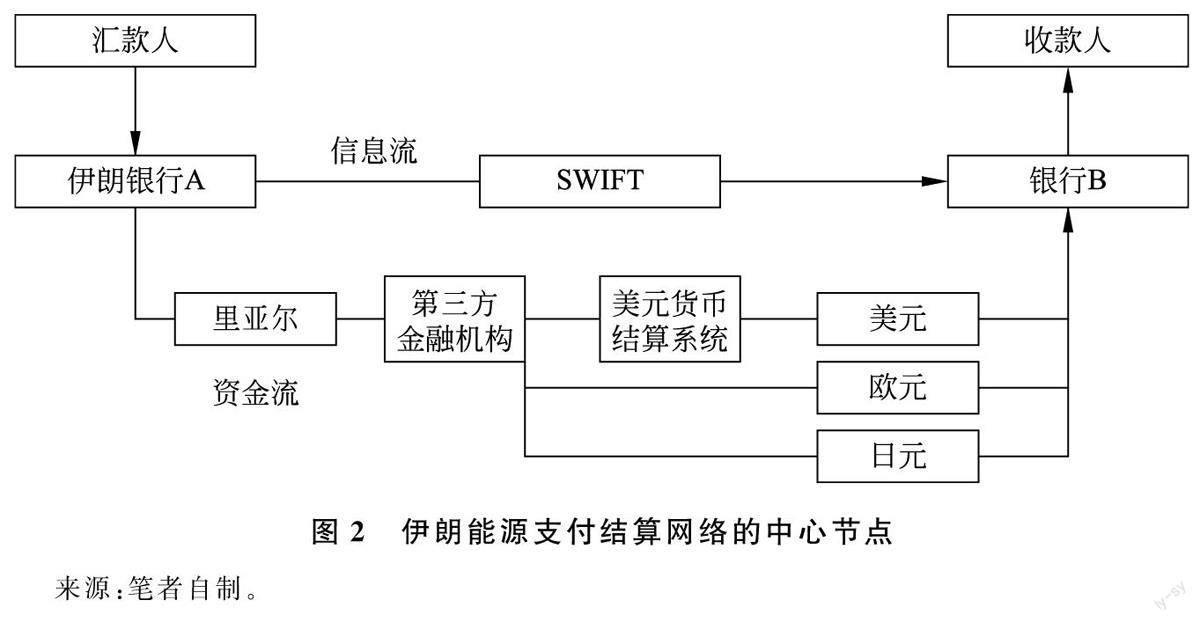

能源支付结算网络的中心节点为美元结算系统和SWIFT系统(Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunication,环球银行金融电讯协会),且美国具备凭借美元优势以及欧洲国家的管辖权控制中心节点的能力。跨境支付领域货币流和信息流彼此分离,因此可以分别从结算货币和金融报文的角度对能源支付结算网络进行分析。就结算货币而言,由于石油主要以美元进行交易结算,因此美国能够凭借美元的垄断性优势,通过禁止伊朗接入美元结算系统这一中心节点影响伊朗的支付结算。

就金融报文而言,SWIFT 系统是世界上用户数量最多的跨境支付信息交换系统,为200多个国家和地区的11000多家银行、金融机构和企业提供金融报文传送服务。早在1997年,欧盟委员会就认为SWIFT在跨境支付结算的信息领域具有“垄断性地位”。④ 根据SWIFT2011年年度报告,伊朗有20家银行和29个机构使用SWIFT 系统收发了超过200万条金融报文①, 可见SWIFT系统对伊朗而言是中心节点(如图2所示)。美国理论上能够通过自身的美元优势以及欧洲国家的管辖权,使得伊朗无法在能源支付结算网络中正常运作,进而对其施加高昂的经济成本。

能源运输网络的中心节点为IG集团(International Group of Protectionand Indemnity,国际保赔集团),且美国具备发起次级制裁、控制中心节点的能力。尽管莱维琳·休斯(Llewelyn Hughes)和奥斯汀·朗(Austin Long)基于赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman index)对能源运输领域的市场集中度进行测量,认为能源运输领域的市场集中程度较低②,但他们主要是基于石油油轮公司的业务分布进行测量,忽略了石油运输的特殊性:石油运输本身具有较大的碰撞风险、石油泄漏风险甚至是被袭击的风险,少有石油公司能接受没有保险的油轮运输石油;油轮赔保金额高昂,通常保险公司会寻求与其他公司签订分保合同,平摊风险。IG 集团就是分保行为的制度化产物,能为集团成员制定分保合同。世界上大约90%的油轮保赔保险都由IG集团旗下的保赔协会承保。① 可见在石油运输保险网络中,IG 集团是垄断性极强的中心节点。美国能够凭借次级制裁控制该中心节点,阻止伊朗进行海上石油运输(如图3所示)。

总体上看,在伊朗经济相互依赖的网络中,存在多个中心节点。在能源支付结算领域,中心节点为美元结算系统和SWIFT 系统。在能源运输领域,中心节点为IG集团。这些中心节点的存在为美国利用经济相互依赖网络发起经济制裁提供了空间。而美国对这些中心节点的掌控程度,将直接决定美国对伊朗造成的经济成本大小。

2. 奥巴马政府时期对伊朗造成的经济成本高

奥巴马政府通过发起次级制裁以及说服欧盟参与经济制裁,控制了能源支付结算领域的SWIFT 系统和能源运输领域的IG 集团这两个中心节点,对伊朗造成了高昂的经济成本。

次级制裁指的是禁止第三国实体和个人与被制裁实体和个人开展相关活动,美国的次级制裁主要由美国总统授权财政部下设的海外资产控制办公室(简称OFAC)实施。奥巴马政府通过《伊朗全面制裁、问责和撤资法》(CISADA)与第13622号总统行政令授权对伊朗实施额外制裁,将次级制裁对象从外国银行扩展至所有与伊朗被制裁实体进行交易的外国实体与个人。① 换言之,任何外国实体与个人一旦被OFAC认定与被制裁实体进行交易,都需要承担民事处罚或刑事责任,将面临天价罚款,甚至同样被列入特别指定国民清单(简称“SDN 清单”)等次级制裁清单,被驱逐出美国市场。②2009年12月,瑞士信贷银行(Credit Suisse)因为与伊朗实体交易被罚款5.36亿美元。2012年,渣打银行因为与伊朗实体交易被罚款3.4亿美元。③中国昆仑银行则因为违反13382号行政令于2012年7月31日被列入561清单(后被CAPTA 清单取代),被禁止在美国开设或维持代理行账户或通汇账户,持有昆仑银行账户的美国金融机构被责令在10天内销户,银行的所有交易均被严格限制。

次级制裁对美国控制SWIFT系统和IG集团这两个中心节点起到了重要作用。美国《2012财年国防授权法》第1245条明确将为伊朗被制裁实体提供金融服务的组织纳入次级制裁范围,通过立法威慑要求SWIFT 系统停止为伊朗提供金融报文服务。④ 2010年,CISADA 也明确禁止美国实体与外国实体为涉伊货物、服务和技术等提供保险或再保险服务,对各保险公司与IG集团进行威慑。⑤ 慕尼黑再保险公司(Moallem Insurance Company)因向伊斯兰航运公司提供保险被列入SDN 清单。

此外,美国还通过积极说服欧盟参与经济制裁,加强对中心节点的控制。考虑到SWIFT的总部位于比利时,欧洲国家是SWIFT的主要股东国,在25个董事席位中占据17席;IG 集团旗下13家协会中有11家总部在欧洲,欧盟参与制裁能显著提升美国对中心节点的控制程度。事实上,2009年,法国、英国和德国就存在扩大对伊朗制裁范围、在欧盟层面额外制裁与伊朗核计划相关的34个实体和10名个人的想法。① 但瑞典、奥地利、塞浦路斯、希腊、西班牙和意大利等国出于贸易考量表示反对,其中,瑞典向伊朗大量出口商品,西班牙、意大利和希腊从伊朗大量进口石油,希腊和塞浦路斯的航运业与伊朗公司有深度合作。因此,当时欧盟未能就增强对伊朗的制裁力度达成一致意见。②

针对欧盟的内部分歧,美国一方面推动联合国安理会通过迄今为止其针对伊朗最为严厉的制裁决议——第1929号决议,为欧盟发起制裁提供合法性;另一方面则允诺时任欧盟外交与安全政策高级代表凯瑟琳·阿什顿(Catherine Ashton):美国将通过豁免的方式对受到美国次级制裁影响的欧盟公司给予特别豁免。2010年7月,欧盟理事会决定禁止欧盟企业对伊朗的能源产业进行新的投资,禁止欧盟的保险公司向伊朗实体提供保险与再保险服务。③ 2012年1月23日,欧盟理事会决定在联合国安理会制裁决议基础上对伊朗实施原油禁运和金融制裁。④ 2012年3月,欧盟理事会在第267号决议中点名禁止SWIFT系统向伊朗被制裁实体提供金融报文服务,同时也禁止总部位于欧洲的IG集团旗下协会为伊朗承保。①

面对美国次级制裁与欧盟经济制裁的双重压力,SWIFT系统于2012年3月将包括伊朗央行在内的30家伊朗被制裁实体驱逐出系统。伊朗无法使用美元或欧元进行定价交易,里亚尔也被美国列入次级制裁范围内。② IG 集团也明确表示旗下受欧盟管辖的协会不会为伊朗承保,也建议不受欧盟管辖的协会谨慎考虑与伊朗的业务往来。③ 美国成功控制了SWIFT系统和IG集团这两个伊朗经济相互依赖网络中的中心节点。

奥巴马政府对中心节点的控制程度较高,給伊朗施加了高昂的经济成本。在能源支付结算领域,伊朗一方面无法找到SWIFT 的替代网络,另一方面早前为伊朗提供服务的银行纷纷收到天价罚单甚至直接被列入黑名单,土耳其也因此被“反洗钱金融行动特别工作组”(FATF)警告。④ 无法获得替代方案的伊朗只能通过以黄金易货等低效率、高成本的方式进行原油交易。2012年伊朗从土耳其进口价值65亿美元黄金,达2011年的10倍之多。⑤ 但随着2013年美国限制伊朗的贵金属交易并加大监管力度后,土耳其与伊朗的黄金交易额大幅减少。在能源运输领域,由于伊朗石油航运与陆运均受到限制,伊朗被迫转向土耳其等国家进行陆运,效率低下。① 伊朗的石油收入从2011年的1147.5亿美元降至2013年的619.2亿美元,下降了46%。② 伊朗国内最大的国有保险公司不断向欧盟进行申诉,希望欧盟取消有关制裁。③ 伊朗里亚尔自2011年以来也迅速贬值,在2012年10月达到了1美元兑37000里亚尔的历史最低价。④ 2013年7月,伊朗的通货膨胀率达到36.6%,伊朗国内因物价上涨导致的抗议活动频频发生。可见奥巴马政府使得伊朗所承受的经济成本十分高昂。

3. 特朗普政府时期对伊朗造成的经济成本高

与奥巴马政府类似,特朗普政府也通过次级制裁,控制了能源支付结算领域的SWIFT系统和能源运输领域的IG 集团这两个中心节点,对伊朗造成了高昂的经济成本。

2018年11月5日,在特朗普政府单方面退出伊核协议之后,美国重启先前对伊朗的所有经济制裁,重新将伊朗中央银行、伊朗国家石油公司和伊朗伊斯兰共和国航运公司等700多个实体、个人、飞机与轮船纳入制裁名单中。⑤ 尽管欧盟国家、中国与俄罗斯等国均反对美国重启对伊朗的经济制裁,但美国仍通过次级制裁及其美元优势控制了IG集团和SWIFT系统这两个中心节点。

一方面,特朗普政府通过次级制裁重启了在能源运输领域对IG 集团的控制。2018年,在美国重启对为伊朗提供保险及再保险服务实体的次级制裁后,IG集团为了避免遭受美国制裁,立刻表示不会再为任何涉及伊朗的业务承保,包括石油业务与石墨、铝、钢铁等伊朗重要的非石油业务。① 2019年,特朗普签署第13871号行政令,把为伊朗石油运输提供服务的实体与个人列入次级制裁范围。② 2019年9月25日,包括中国最大的海运公司中远海运集团(大连)子公司在内的6家中国公司和5名中国高管被列入SDN 清单,中远海运诸多油船订单被取消。2020年10月19日,包括仁达投资控股集团(上海)有限公司在内的6家中国公司和2名中国高官被列入SDN清单。③

另一方面,特朗普政府利用次级制裁和美元优势在能源支付结算领域向SWIFT系统施压。在恢复金融服务相关的次级制裁基础上,美国凭借美元在国际支付中的占比优势,以及美国的纽约清算所银行同业支付系统(简称CHIPS)这一美元支付清算系统在跨境支付体系中的垄断性地位,以CHIPS和SWIFT系统脱钩作为威胁,要求SWIFT系统参与对伊朗的经济制裁。尽管SWIFT系统董事会大多数由欧洲董事组成,且欧盟国家公开反对美国的单边制裁,但考虑到美元的绝对优势,SWIFT 系统最终向特朗普政府妥协。2018年11月,SWIFT系统以“全球金融体系的稳定性和完整性受到威胁”为由,将部分伊朗银行再次驱逐出SWIFT 系统。2019年伊朗与欧盟的双边贸易规模便降至48.9亿欧元,相较2018年下降了85%。④

特朗普政府对伊朗经济相互依赖网络中的中心节点的控制程度较高,使得伊朗承受了高昂的经济成本。尽管以欧盟为代表的行为体都在积极帮助伊朗抵御美国单边制裁的风险,但效果有限。在这方面,欧盟采取了两大措施:第一,欧盟激活了1996年的《阻断法案》,禁止欧盟实体遵守美国制裁法案,尤其是与伊朗次级制裁相关的一系列法律法规,并且允许欧盟实体按照制裁所造成的损失向美国索要赔偿。第二,欧盟建立了INSTEX 机制(instrument for supporting trade exchanges,贸易往来支持工具),为欧盟与伊朗之间的贸易往来提供便利记账式易货贸易平台。但整体而言,欧盟所提供的替代方案效果十分有限。就《阻断法案》而言,尽管有少数正面案例,如卢森堡拒绝按美国要求进行资产冻结等,但由于大多数欧洲公司与金融机构在美国都有业务,且之前没有欧盟国家强制执行《阻断法案》的先例,因此欧洲实体会更倾向于退出伊朗市场或停止为伊朗提供金融服务,导致欧盟《阻断法案》的效用有限。此外,INSTEX 机制局限于食品、药品等人道主义领域的贸易,而且采取的是以货换货记账的方式,效率低下。2020年伊朗与欧盟的双边贸易规模仅为42.4亿欧元,相较2019年下降了13.35%①,2021年虽然小幅上升至48.6亿欧元②,但欧盟的帮助未能有效降低伊朗所遭受的经济损失。2018年至2020年,伊朗的GDP总量呈现负增长,从2018年的3309.9亿美元下降至2020年的2315.5亿美元,下降逾30%。③ 伊朗的进出口也受到严重影响,从2019年61.1亿美元的贸易顺差到2020年出现34.5亿美元的贸易逆差。同时伊朗的新增失业率在2021年也达到了12.4%。④

总体上看,奥巴马政府和特朗普政府对伊朗经济制裁所施加的经济成本均较高。在这种情况下,为什么奥巴马政府的经济制裁有效性较高,而特朗普政府的经济制裁有效性较低? 这主要是由于调节变量发生了变化,即伊朗政治核心利益受影响程度存在着较大的差异。

(三) 伊朗政治核心利益受影响程度存在差异

1. 伊朗的政治核心利益

要界定奥巴马政府和特朗普政府任期内伊朗的政治核心利益,需要结合伊朗的自身特征与所处的情境进行推导。首先,在美国多届政府公开寻求改变伊朗政权的情境下,伊朗将政权安全视为其政治核心利益之一。美国在1953年伊朗政变中便策划推翻了穆罕默德·摩萨台政府,使得伊朗一直对自身的政权安全较为担忧。小布什政府任期内,美国更迭伊朗政权、破坏伊朗领导层稳定的秘密行动从未停止,甚至在2008年美国转向对伊朗的接触政策后,小布什政府还在国会认可下大幅提升了对此类秘密行动的资助力度。① 此外,通过军事干预行动(military option)更迭伊朗政权也是小布什政府的政策选项之一。② 因此,伊朗始终认为,美国各届政府都会试图采取措施推翻伊朗政权。奥巴马在一次采访中也表示,美国在干预伊朗核问题时需要考虑到这一历史因素,并理解伊朗官员怀疑美国意图颠覆其政权的缘由。③

其次,作為独立主权国家得到国际社会的承认,是伊朗自伊朗伊斯兰革命以来的另一项政治核心利益与诉求。《伊朗伊斯兰共和国宪法》第2条第6款明确规定,伊朗伊斯兰共和国是建立在“确保政治、经济、社会和文化独立”基础上的政体④,“独立”对伊朗而言十分重要。伊朗最高领袖、总统和外长对伊朗的国家定位就是要成为在政治、经济、文化、安全等方面独立自主的国家。①

伊朗对独立自主的追求表现在核问题上,就是伊朗享有和平利用核能的权利。伊朗最高领袖哈梅内伊在2013年的讲话中明确表示,伊朗作为独立自主的国家,有权利以和平为目的开展核活动,这是伊朗应当享有的自然权利,也是伊朗唯一希望世界承认的权利。② 换言之,他将国际社会承认伊朗拥有和平利用核能的权利,视为国际社会承认伊朗是独立自主国家的重要体现。他强调,伊朗追求核能力,是为了确保伊朗的独立自主地位。2014年,伊朗重回谈判桌后,哈梅内伊在讲话中也明确表示,伊朗同意参与核谈判并不意味着妥协。伊朗将继续发展核科学,任何一项核科学成果都不会被放弃。伊朗也将与IAEA 建立正常和普通的关系。③

总之,围绕美国针对伊朗核问题的经济制裁,伊朗的政治核心利益受影响程度可以由“伊朗的政权安全是否受到威胁”和“伊朗和平利用核能的权利是否得到国际承认”两个维度进行测量。下文将对比奥巴马政府时期和特朗普政府时期,对伊朗政治核心利益的受影响程度进行探究。

2. 奥巴马政府时期: 伊朗政治核心利益受有限影响

奥巴马政府时期伊朗政治核心利益受影响程度有限,具体体现在奥巴马政府并未寻求通过经济制裁迫使伊朗政权更迭,同时也承认了伊朗拥有和平利用核能的权利。

奥巴马政府认为经济制裁的作用有限,更适合用来阻止伊朗研发核武器,而非颠覆伊朗政权。作为奥巴马政府负责设计对伊朗经济制裁政策的首席专家,理查德·内弗(Richard Nephew)指出,2009年美国国会关于对伊朗经济制裁问题展开了一场辩论,一派坚持认为经济制裁是解决包括伊朗恐怖主义问题、人权问题和核问题等在内一系列伊朗问题的政策工具;而另一派则认为,应当吸取先前的经验教训,正视经济制裁作用有限的客观事实,专注解决伊朗核问题,其他问题如对伊朗资助海外恐怖主义的指控与怀疑则通过海上拦截等方式解决效果更佳。奥巴马政府支持后者的意见。① 奥巴马也是首位用“伊朗伊斯兰共和国”称呼伊朗的美国总统,表达了对伊朗政权的尊重。他在2009年3月伊朗新年前夕向伊朗人民表示祝贺,明确表示希望能与伊朗寻求以相互尊重为基础的接触,呼吁伊朗通过和平方式展现伊朗人民和文明的伟大,并以此在国际社会中获得应有的地位。② 多年与伊朗政权的互動也使得奥巴马相信伊朗领导人有理性和务实的一面。③ 在《伊朗全面核协议》达成后,奥巴马政府确实撤销了与核问题相关的部分经济制裁,这侧面佐证了奥巴马政府并未寻求伊朗的政权更迭。

与此同时,奥巴马政府承认了伊朗拥有和平利用核能的权利,具体表现就是《伊朗全面核协议》的文本。《伊朗全面核协议》允许伊朗进行不高于3.67%的铀浓缩活动,允许储存不高于300公斤的3.67%浓缩铀与130吨重水,并且能够保留一定数量的离心机,并未寻求全面停止伊朗的一切核活动。④ 有批评者认为,承认伊朗和平利用核能的权利是奥巴马政府的无奈之举或软弱体现,而非奥巴马政府的本意。但理查德·内弗表示,奥巴马政府在与伊朗进行核谈判时,同意伊朗的民用核计划与反对伊朗的核武器计划是一个硬币的两个方面。⑤ 时任美国副国家安全顾问本·罗兹(Ben Rhodes)也在事后表示,奥巴马早就想好了要将承认伊朗和平利用核能的权利作为一张谈判底牌,用以阻止伊朗走向研发核武器的进程。①

总体上看,在奥巴马政府时期,伊朗的政权安全并未受到严重威胁,其和平利用核能的权利也得到了美国的承认。因此,伊朗的政治核心利益并未受到严重影响。

3. 特朗普政府时期: 伊朗政治核心利益受严重影响

与奥巴马政府不同,在特朗普政府时期,伊朗的政治核心利益受到了严重威胁。一方面,特朗普政府致力于推动伊朗的政权更迭,力图从根本上解决伊朗问题;另一方面,特朗普政府公开表示不承认伊朗拥有和平利用核能的权利。

在伊朗的政权安全方面,特朗普政府从来不惮于承认寻求伊朗政权更迭的意图。2018年4月,特朗普任命约翰·博尔顿为国家安全事务助理,任命迈克·蓬佩奥为国务卿。特朗普、蓬佩奥和博尔顿三人构成了寻求颠覆伊朗政权的“铁三角”。② 博尔顿在接受新闻采访时明确表示,寻求政权更迭才是解决伊朗问题的唯一办法。③ 特朗普也公开批评奥巴马政府,2012年面对严格的经济制裁时伊朗政权已经濒临崩溃,却因为奥巴马急于达成伊核协议而功亏一篑。尤其是伊朗伊斯兰革命卫队这一“伊朗最高领袖哈梅内伊的腐败的个人恐怖力量”,需要对其进行全面制裁。④ 2018年5月,博尔顿更是直接和伊朗国内主张推翻现政权的“伊朗人民圣战者组织”(MEK)表示,MEK就是能推翻伊朗政权的切实可行反对派。⑤ 蓬佩奥在接受采访时也向伊朗人民喊话,希望他们能因为美国制裁所造成的经济危机推翻伊朗政权。①2019年,特朗普政府正式将伊朗伊斯兰革命卫队指定为外国恐怖主义组织,对哈梅内伊及哈梅内伊办公室的所有官员实施全面制裁,并明确指出“伊朗最高领袖应当对伊朗伊斯兰政权的敌对行为最终负责”。这一系列举动被认为是最接近正式寻求伊朗政权更迭的信号。②

在伊朗和平利用核能的权利方面,特朗普政府不承认伊朗享有和平利用核能的权利,并强调正是由于未能彻底断绝伊朗拥核的可能性,才导致伊朗核问题日益严重。2017年10月13日,在对伊朗的政策讲话中,特朗普批评伊核协议最“糟糕”的部分就在于允许伊朗继续进行浓缩铀活动与弹道导弹研发试射活动。这些活动与核武器研发息息相关,使得在协议规定时间内,伊朗能够“明修栈道,暗度陈仓”,而在协议到期后,伊朗能继续其发展核武器的步伐。③ 博尔顿也一直认为,作为具有丰富油气资源但铀资源十分贫瘠的国家,伊朗发展核电成本高昂,收益有限。所谓“研发民用核电”,极大可能是伊朗为了研发核武器打掩护的举措。④ 2019年11月,蓬佩奥更是公开发表声明,认为伊朗政权作为“全世界最大的恐怖主义支持者”,不应当拥有任何浓缩铀活动的权利。⑤

总体上看,在特朗普政府时期,美国直接威胁到了伊朗的政权安全与政治独立,同时伊朗和平利用核能的权利也未能得到国际社会承认,从而使得伊朗的政治核心利益受到了严重损害。

两届美国政府时期伊朗政治核心利益受影响程度对比见表2。

4. 小结

综上所述,奥巴马政府和特朗普政府均对伊朗造成了较高的经济成本。在奥巴马政府时期,伊朗政权安全受影响程度有限,其作为独立国家和平利用核能的权利也得到了国际承认。此时,伊朗采取政治让步所需付出的国内政治成本较低,经济成本成功转化为了政治让步,从而使得美国经济制裁的有效性较高。但特朗普政府时期,伊朗的政治核心利益受到了严重威胁,伊朗采取政治让步所需要付出的国内政治成本过于高昂,导致经济成本难以转化为政治让步,从而使得美国经济制裁的有效性较低。这验证了前文提出的两个理论假设。

五、 结论

在经济制裁研究中,传统经济成本理论认为,当制裁发起国对被制裁国造成的经济成本越高时,被制裁国做出政治让步的可能性就越大,从而导致经济制裁的有效性就越高。本文提出,在从经济成本转化为政治让步的过程中,还需要增加一个调节变量,即“被制裁国的政治核心利益的受影响程度”,构建了一个“经济成本+被制裁国的政治核心利益受影响程度”的新分析框架。在奥巴马政府时期,美国制裁对伊朗施加的经济成本较高,且伊朗的政治核心利益受影响程度有限,使得美国经济制裁的有效性较高。而在特朗普政府时期,尽管美国制裁对伊朗施加的经济成本较高,但制裁严重威胁到了伊朗的政治核心利益,使得伊朗难以做出政治让步,导致美国经济制裁的有效性较低。

在对经济成本的测量方面,本文强调要用网络化的新思维取代线性思维。近年来,西方国家的经济制裁日益依托全球经济相互依赖的网络,具有鲜明的网络化特征。美元结算系统、金融报文系统、保险分保体系、全球供应链和互联网等昔日为经济全球化运作提供便利的基础设施,日益成为发起经济制裁的武器。网络化的新思维有助于理解全球化条件下经济制裁的运作特征,也有助于理解全球经济的相互依赖网络被工具化和武器化的过程。① 当被制裁国融入经济相互依赖网络的程度较深,与全球经济联系较为紧密时,就越容易因为网络化制裁承受更为高昂的经济成本。②

在政策层面,本文对如何应对西方国家所发起的网络化制裁也具有一定的启示意义。当今世界形成了规模庞大且权力不对称的全球化网络,而西方国家基于货币霸权、长臂管辖等网络型优势,开始将全球经济相互依赖网络中的一些中心节点进行工具化和武器化,采取脱钩断链等新措施来打击被制裁国经济网络中的薄弱环节。在此背景下,被制裁国也需要基于网络化思维,统筹发展与安全,提前甄别本国经济网络中可能被工具化和武器化的一些薄弱环节,建设或寻求潜在的替代性网络,尽可能通过未雨绸缪的方式减少网络化制裁对本国经济发展造成的负面影响。正如中共中央总书记习近平所指出的,中国要“继续深化供给侧结构性改革,持续推动科技创新、制度创新,突破供给约束堵点、卡点、脆弱点,增强产业链供应链的竞争力与安全性”,“解决外国‘卡脖子问题”。③ 而如何才能寻求或建设潜在的替代性网络,则提供了未来的研究方向。