高分辨磁共振颈动脉斑块分析对行颈动脉内膜剥脱术患者围术期的评估价值

熊海洋,姜士炜,王春红,张家良,杨长俊,韩磊,孙立

(信阳市中心医院 神经外科,河南 信阳 465300 )

脑血管病发生的主要原因在于颈动脉狭窄,而颈动脉粥样硬化是颈动脉狭窄发生的重要原因,颈动脉狭窄的多发部位为颈总动脉分叉处,其次则为颈总动脉起始发段[1]。颈动脉狭窄同侧脑梗死具有较高的发病率,且颈动脉狭窄是引发进行性脑卒中的主要原因之一,其可影响全身系统,对患者的生命安全造成威胁[2]。作为颈动脉粥样硬化治疗的主要方法,颈动脉内膜剥脱术可有效防止动脉粥样硬化不稳定斑块与血栓引发的颅内动脉栓塞[3]。据相关报道显示,对斑块的稳定性进行研究,可为临床治疗提供参考,如果在行颈动脉内膜剥脱术前对斑块的不稳定性进行准确评估,有助于手术治疗效果的提高[4]。高分辨颈动脉磁共振成像近年来被广泛应用于对不稳定斑块的评估,并取得了较好的效果[5]。鉴于此,本研究重点探讨了高分辨磁共振颈动脉斑块分析对行颈动脉内膜剥脱术患者围术期的评估价值,现将研究结果作如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2020 年10 月至2023 年3 月信阳市中心医院收治的40 例行颈动脉内膜剥脱术的患者作为研究对象,其中男30 例,女10 例;年龄49~78 岁,平均(64.78±8.65)岁;有高血压病史者27 例,高脂血症病史者14 例,冠心病史者7 例,糖尿病史者14 例,吸烟史者25 例,饮酒史者14 例。

纳入标准:血管造影或其他检查提示狭窄病变处于不稳定状态;与《脑梗死和脑出血中西医结合诊断标准(试行)》[6]中关于脑梗死或短暂性脑出血发作的诊断标准相符者;经数字减影血管造影检查显示狭窄程度在60%以上者;对侧颈动脉狭窄病变程度在50%以下,但未伴有对侧颈动脉狭窄相关的神经系统症状者等。排除标准:伴有严重感染性疾病者;颈部解剖位置不利于行外科手术者;不能耐受检查者等。

1.2 检查方法

1.2.1 数字减影血管造影检查 在患者腹股沟韧带下约2 cm 处经由股动脉进行穿刺,在动脉处采用利多卡因对患者进行局麻,在血管内插入导丝后将导管置于正确位置,进行正侧位成像,在检查过程中,需密切监测患者各项生命体征,如发现异常情况,应第一时间对患者采取相应的措施。

1.2.2 高分辨颈动脉磁共振成像检查 采用联影uMR790 3.0T 磁共振进行颈动脉T1 加权成像(T1WI)、T2 加权成像(T2WI)序列检查,并在此基础上做血管成像、压脂序列、质子密度加权像检查,再通过MRI-PlaqueViewTMsoftware(2.1.2)软件图像处理。参照物为胸锁乳突肌,高分辨颈动脉磁共振成像检查斑块内的成像分信号特征分别为:钙化斑块在T1WI、T2WI 等序列检查下均呈现为低信号;脂质核斑块未出血时,血管成像、T1WI 序列检查分别呈现为等信号,T1WI 序列检查呈低信号,T2WI 序列检查呈高信号,质子密度加权成像呈现为等信号;纤维帽出现破裂时与管腔的结合处血管成像呈现为高信号,而T1WI、T2WI、T1 加权像增强等呈现为低信号;有内出血斑块且呈现为高信号的有T1WI、压脂序列、质子密度加权像、血管成像等。其中稳定斑块的判定标准为斑块均一或显示为低信号;不稳定斑块则为斑块内出现出血、血栓、溃疡等。颈动脉内膜剥脱术适应证的判定标准:绝对指征。有症状性颈动脉狭窄,且无创检查颈动脉狭窄度≥70%或血管造影发现狭窄超过50%。相对指征:①无症状性颈动脉狭窄,且无创检查狭窄度≥70%或血管造影发现狭窄≥60%;②无症状性颈动脉狭窄,且无创检查狭窄度<70%)。排除标准:①12 个月内颅内自发出血;②30 d 内曾发生大面积脑卒中或心肌梗死;③伴有较大的颅内动脉瘤,不能提前处理或同时处理者;④慢性完全闭塞无明显脑缺血症状者;⑤凝血功能障碍,对肝素以及抗血小板类药物有禁忌证者;⑥重要脏器如心、肺、肝和肾等严重功能不全者;⑦严重痴呆[7]。所有患者行颈动脉内膜剥脱术时均采用全身麻醉的方式,切除方式为补片式2 例、外翻式15 例及标准切开缝合23 例。术前经高分辨颈动脉磁共振成像检查显示不稳定斑块的患者提前规划手术操作过程,对明确不稳定斑块在血管腔位置的,避免切开血管时损伤,剥离斑块时动作轻柔,预防血栓、斑块脱落的发生。所有患者对剥除斑块均进行病理学检查,在斑块前壁对其剖开,对内膜与血管的情况进行探查,再切成斑块环,仔细对斑块进行观察,其中内膜表面较为光滑,且未出现出血,斑块质地较硬则为稳定斑块,如内膜表面较为粗糙,且出现出血、血栓等则判定为不稳定斑块。

1.3 观察指标

①对高分辨颈动脉磁共振成像检查、颈动脉内膜剥脱术情况进行分析,将标本石蜡包埋后行常规HE 染色,在显微镜下进行观察,采用美国心脏协会公布的分型标准对病理学组织进行分级,其中患者处于病变早期,出现少量的泡沫细胞为Ⅰ型;可见多层泡沫细胞形成的脂质条纹为Ⅱ型;处于粥样病变早期,细胞外有脂滴的出现为Ⅲ型;大部分的细胞外核转变为粥样病变为Ⅳ型;粥样病变呈现纤维化为Ⅴ型;斑块表面出现溃疡为Ⅵ型;斑块出现硬化为Ⅶ型;纤维化斑块不包含坏死核为Ⅷ型,其中不稳定斑块为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ型。②将高分辨颈动脉磁共振成像检查与病理结果进行对比,其中灵敏度=真阳性例数/(真阳性例数+假阴性例数)×100%,特异度=真阴性例数/(真阴性例数+假阳性例数)×100%,准确度=(真阳性例数+真阴性例数)/总例数×100%,高分辨颈动脉磁共振成像检查结果与病理检查结果的一致性采用Kappa 检验,其中Kappa 值≥0.7 表明具有较强的一致性,0.4≤Kappa 值<0.7 为具有较好的一致性,而Kappa 值<0.4 表明没有一致性。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计软件处理数据。计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。高分辨颈动脉磁共振成像检查结果与病理检查结果的一致性采用Kappa 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 典型病例分析

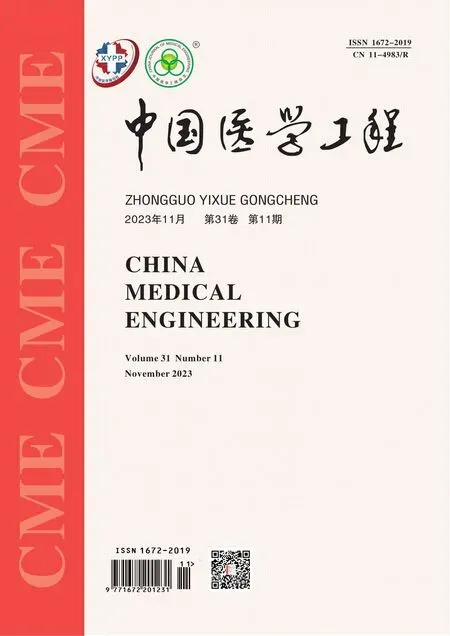

患者,男性,70 岁,左侧颈内动脉重度狭窄,经磁共振MRA 定位像显示,左侧颈内动脉起始部重度狭窄,见图1A;T1 压脂序列显示斑块内钙化,出血及脂质坏死核,见图1B;MRIPlaqueViewTMsoftware(2.1.2)处理软件处理后TI像:左侧颈内动脉起始段狭窄,局部可见管壁偏心性增厚、斑块形成,其内成分为脂质坏死核心、钙化及疏松基质,其中脂质坏死核最大百分面积约60.4%(钙化未凸向管腔),表面可见薄层纤维帽,最大狭窄约76.9%,见图1C。颈动脉内膜病理检测可见,颈动脉内膜切面灰黄色,质稍硬,HE 染色显微镜下可见纤维结缔组织玻璃样变,伴 钙化及少许炎症细胞浸润,局部坏死,见图2。

图1 典型病例行颈动脉内膜剥脱术患者围术期高分辨磁共振颈动脉斑块影像学图片

2.2 高分辨颈动脉磁共振成像检查结果、颈动脉内膜剥脱术结果

所有患者经术前高分辨颈动脉磁共振成像检查显示,稳定性斑块10 例,不稳定性斑块30 例,其中不稳定斑块中纤维膜破裂中合并溃疡16 例、斑块内出血合并血栓14 例。经病理学检查结果得出,斑块Ⅰ型0 例,Ⅱ型0 例,Ⅲ型0 例,Ⅳ型5例,Ⅴ型12 例,Ⅵ型13 例,Ⅶ型7 例,Ⅷ型3例。对患者检查后对于符合手术指征的患者进行了颈动脉内膜剥脱术,所有纳入的患者均手术成功,且斑块被完整切除,术后未发现患者出现脑梗死、脑出血等。

2.3 高分辨颈动脉磁共振成像检查结果和病理学检查结果

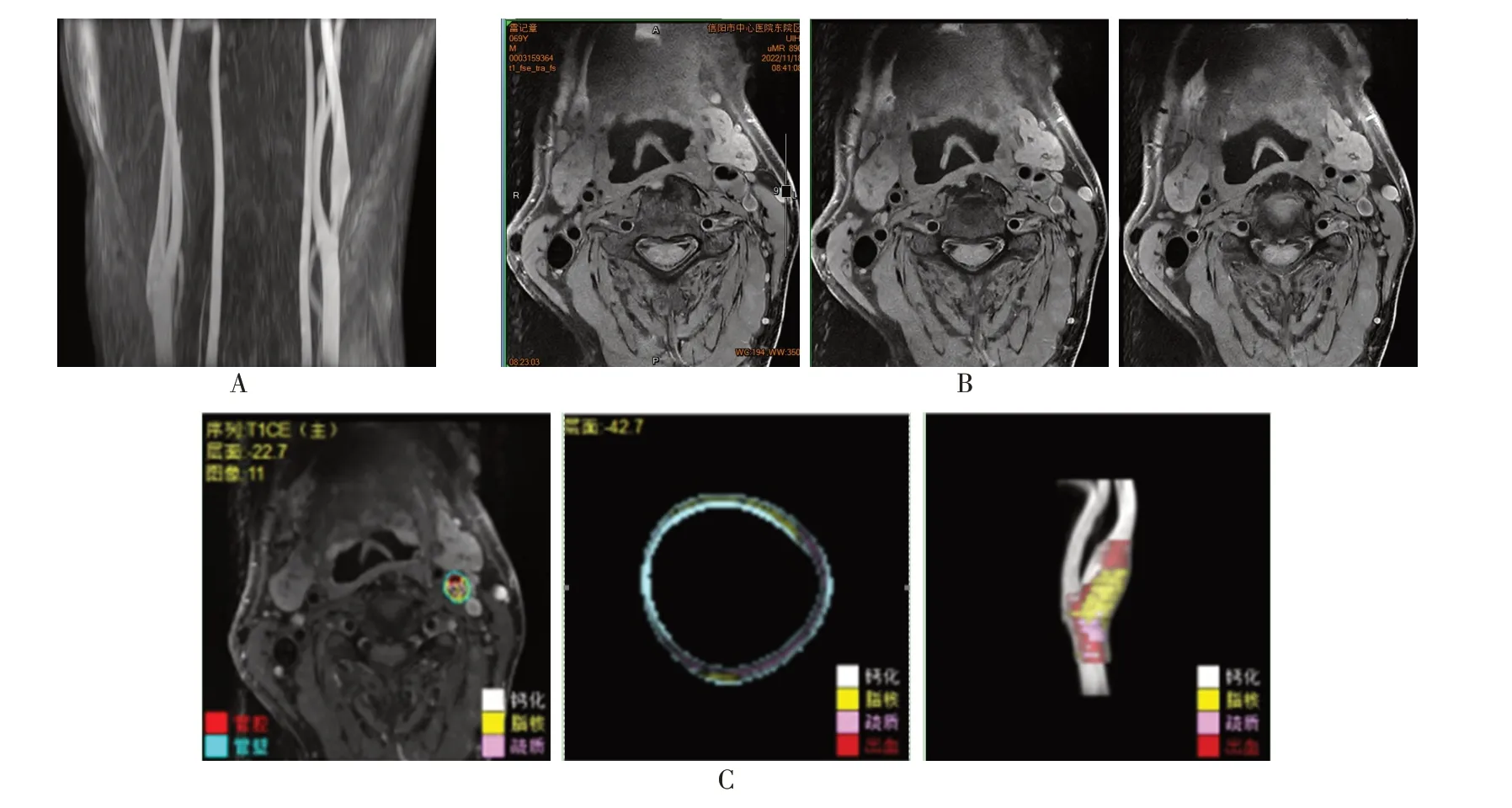

以病理检查结果对斑块稳定性进行判定,得出高分辨颈动脉磁共振成像检查的灵敏度为93.33%(28/30),特异度为80.00%(8/10),准确度为90.00%(36/40);将两种检查结果的一致性进行对比发现,Kappa 值为0.740,表明两种检查结果具有高度一致性,见表1。

表1 高分辨颈动脉磁共振成像和病理学稳定性情况(例)

3 讨论

据相关报道显示,缺血性脑卒中患者的发病率约占脑卒中发病率的70%以上[8]。其中动脉粥样硬化斑块的不稳定是导致缺血性脑卒中发生的主要原因。颈动脉粥样硬化是指双侧颈总动脉分叉处、外动脉颅外段中的内膜脂质、血液成分等的沉积,同时合并坏死、钙化等病理过程,动脉粥样硬化的发展过程有血管内膜水肿、纤维斑块、弹性和复杂斑块。其中继发斑块内有出血、斑块破裂等形成为复杂斑块。颈动脉粥样硬化发生后会引发动脉血管下壁脂质沉积,进而导致颈动脉狭窄的发生[9]。患者出现颈动脉狭窄后,应及时采取相应的治疗措施,以免威胁患者的生命安全。

颈动脉内膜剥脱术作为治疗颈动脉狭窄程度在50%~70%、频繁出现短暂性脑缺血的有效方法,有助于患者脑血供应的恢复,从而防止缺血性脑卒中的发作。为了使该手术取得较好的治疗效果,术前对颈动脉病变程度予以评定,有助于术中对手术操作进行指导,从而有助于患者预后的改善[10]。因此,临床上选择一种合适的方式对患者颈动脉病变程度予以评定具有至关重要的意义。作为颈动脉血管病变判定的金标准,数字减影血管造影检查不仅可对动脉血管狭窄程度予以评估,还可显示患者整个脑血流情况。但由于该检查方式属于有创检查,因而限制了其临床应用[11]。

近年来有学者的研究显示,仅仅将管腔的狭窄程度作为颈动脉病变发生的高危因素具有一定的局限性,斑块的不稳定性则更加能够反映颈动脉斑块的危险性[12]。不稳定斑块又被称之为易损斑块,其主要是指病变发展较快且引发急性脑缺血疾病的风险较高的一种斑块,其中大的脂质核心、纤维帽变薄、新生血管增加提示斑块不稳定性的概率上升,而前者是斑块不稳定发生的主要原因,这也是高分辨颈动脉磁共振成像特征形成的主要原因[13-14]。高分辨颈动脉磁共振成像检查应用于颈动脉粥样硬化斑块的判定中是临床目前重点关注的问题。本研究选取了40 例行颈动脉内膜剥脱术的患者作为研究对象进行研究,对其进行高分辨颈动脉磁共振成像检查发现,稳定性斑块10 例,不稳定性斑块30 例,其中稳定性斑块在全部序列中显示为低信号,与术后病理检查结果相同,斑块内膜表面较为光滑,且未出现出血,斑块质地较硬;而不稳定斑块中斑块内出血合并血栓的14 例,经高分辨颈动脉磁共振成像检查显示在T1WI、质子密度加权成像呈现高信号,而在血管成像呈现为等信号;不稳定斑块中纤维膜破裂中合并溃疡16 例,经高分辨颈动脉磁共振成像检查显示纤维帽出现破裂时与管腔的结合处血管成像呈现为高信号,而T1WI、T2WI、T1 加权像增强等呈现为低信号。术后病理检查结果显示,内膜表面较为粗糙,且出现出血、血栓等。本研究结果得出,高分辨颈动脉磁共振成像检查的灵敏度为93.33%(28/30),特异度为80.00%(8/10),准确度为90.00%(36/40);将两种检查结果的一致性进行对比发现,Kappa 值为0.740,表明两种检查结果具有高度一致性,与樊继军等[15]的研究结果基本相符,表明高分辨颈动脉磁共振成像检查在行颈动脉内膜剥脱术前可对患者进行准确地斑块分型,从而有助于颈动脉病变的诊断与治疗。

不稳定斑块具有易损伤、易恶化的特点,对患者的病情造成了严重影响。不稳定斑块的常见病理特点为纤维帽逐渐变薄且断裂、局部出现溃疡、血栓、斑块内大量出血等,新生血管的生成可增加患者脑血管疾病的发生概率。因此,临床针对不稳定斑块应予以重视。颈动脉斑块的稳定性对于颈动脉内膜剥脱术手术时机的选择尤为重要,且可对术中进行指导。本研究中,所有纳入的患者均手术成功,且斑块被完整切除,术后未发现患者出现脑梗死、脑出血等,其原因主要在于采用高分辨颈动脉磁共振成像检查可对斑块的性质进行判定,术中在对患者进行手术操作时动作更加小心,从而防止了脂质斑块的脱落、血管壁受损[16]。

综上所述,高分辨颈动脉磁共振成像检查在行颈动脉内膜剥脱术前可对患者进行准确地斑块分型,从而有助于颈动脉病变的诊断与治疗,具有较高的临床价值。