基于蚊患防控的亚热带地区城市公园生态整治设计

杨云峰,杨家琪

(南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037)

蚊,属双翅目(Diptera)蚊科(Culicidae),是人类乙型脑炎、登革热、疟疾、丝虫病等致命传染病的重要传播媒介。蚊媒疾病传播能力强、发病率高,严重影响人类健康。据报道,全球半数以上人口长期生活在各类以蚊虫为媒介的疾病威胁之下[1]。水体是蚊子产卵和幼蚊生长的必要场所,蚊子生长历经4个阶段(卵、幼虫、蛹和成虫),前3个都必须在水中完成。

中国东南地区多处于亚热带季风性气候区,夏季高温多雨,这些地区的城市公园中水体、绿地面积占比高,绿地率可达63.4%~82.6%[2]。绿地中的植物为蚊子提供食物和栖息地。因此,为提高城市公园的游赏舒适度,公园设计时应考虑趋避蚊患,减少人类活动范围区域的蚊子数量,降低蚊子对游人休闲娱乐活动的影响。目前城市公园趋避蚊患主要采用生物防治法、对水体生态整治、种植驱蚊植物等,以消除蚊子孳生的环境。与化学法相比,生物防治法能够最大限度减小对人体的不利影响[3-8]。当下城市生态化转型,需要在城市建设过程中融入生态整治的措施[4,8-10]。本研究以南京市玄武湖为例,监测样点处蚊子数量,分析蚊密度与绿地景观因子等的相关性,厘清能够抑制蚊子孳生的绿地类型,并提出城市公园蚊患防控的建议,为设计和改造城市公园时提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

实验地点选在南京市玄武湖公园东部的园中园——情侣园(118°47′62″E,32°04′68.9″N),情侣园面积14.28 hm2,属于亚热带季风气候区,年均气温为15.3 ℃[5]。植物种类丰富,常见的有广玉兰(Magnoliagrandiflora)、侧柏(Platycladusorientalis)、圆柏(Juniperuschinensis)、香樟(Cinnamomumcamphora)、银杏(Ginkgobiloba)、毛白杨(Populustomentosa)、旱柳(Salixmatsudana)、枫杨(Pterocaryastenoptera)、榆树(Ulmuspumila)、悬铃木(Platanusorientalis)、龙爪槐(Styphnolobiumjaponicum‘Pendula’)、刺槐(Robiniapseudoacacia)、五角枫(Acertruncatum)、梧桐(Firmianasimplex)、桂花(Osmanthusfragrans)、紫薇(Lagerstroemiaindica)、海桐(Pittosporumtobira)、红花檵木(Loropetalumchinensevar.rubrum)、红叶石楠(Photinia×fraseri)、大叶黄杨(Buxusmegistophylla)、杜鹃(Rhododendronsimsii)、绣线菊(Spiraeasalicifolia)、玉兰(Yulaniadenudata)、忍冬(Lonicerajaponica)、迎春(Jasminumnudiflorum)、红瑞木(Cornusalba)、山茱萸(Cornusofficinalis)、木槿(Hibiscussyriacus)、石菖蒲(Acoruscalamus)、二月兰(Orychophragmusviolaceus)、紫萼(Hostaventricosa)、玉簪(Hostaplantaginea)、薄荷(Menthacanadensis)、萱草(Hemerocallisfulva)、麦冬(Ophiopogonjaponicus)、石竹(Dianthuschinensis)、美女樱(Glandularia×hybrida)、万寿菊(Tageteserecta)、蔷薇(Rosamultiflora)、矮牵牛(Petunia×hybrida)、石蒜(Lycorisradiata)、山麦冬(Liriopespicata)、佛甲草(Sedumlineare)、沿阶草(Ophiopogonbodinieri)、鳢肠(Ecliptaprostrata)等[11-19],有一部分为驱蚊植物。园区内水体形态多样、开合有致,生物多样性高,也是蚊子的典型栖息地,游人休闲活动时常受蚊虫叮咬侵扰。

1.2 监测对象和试验设备

实验中选择偏好吸食人血的6种蚊子,即嗜人按蚊(Anophelesanthropophagus)、大劣按蚊(Anophelesdirus)、埃及伊蚊(Aedesaegypti)、白纹伊蚊(Aedesalbopictus)、淡色库蚊(Culexpipiens)、致倦库蚊(Culexquinquefasciatus)[3],以及少部分偏好动物血但对人畜兼吸的种类,如中华按蚊(Anophelessinensis)、三带喙库蚊(Culextritaeniorhynchus)等作为监测对象。

实验仪器包括光催化灭蚊灯[型号为“功夫小帅”LTS-M02型(24W)]与蓄电池[型号为12V(12 AH)]。光催化灭蚊灯利用光催化产生的CO2诱使蚊子进入灯体周边,再利用底部风机旋转产生涡流将蚊子吸附至中部金属网上,使其风干脱水而死。采用蓄电池为灭蚊灯供电,保证工作时长可达16 h,灭蚊灯作用范围50~100 m2。

1.3 取样点选择和监测方法

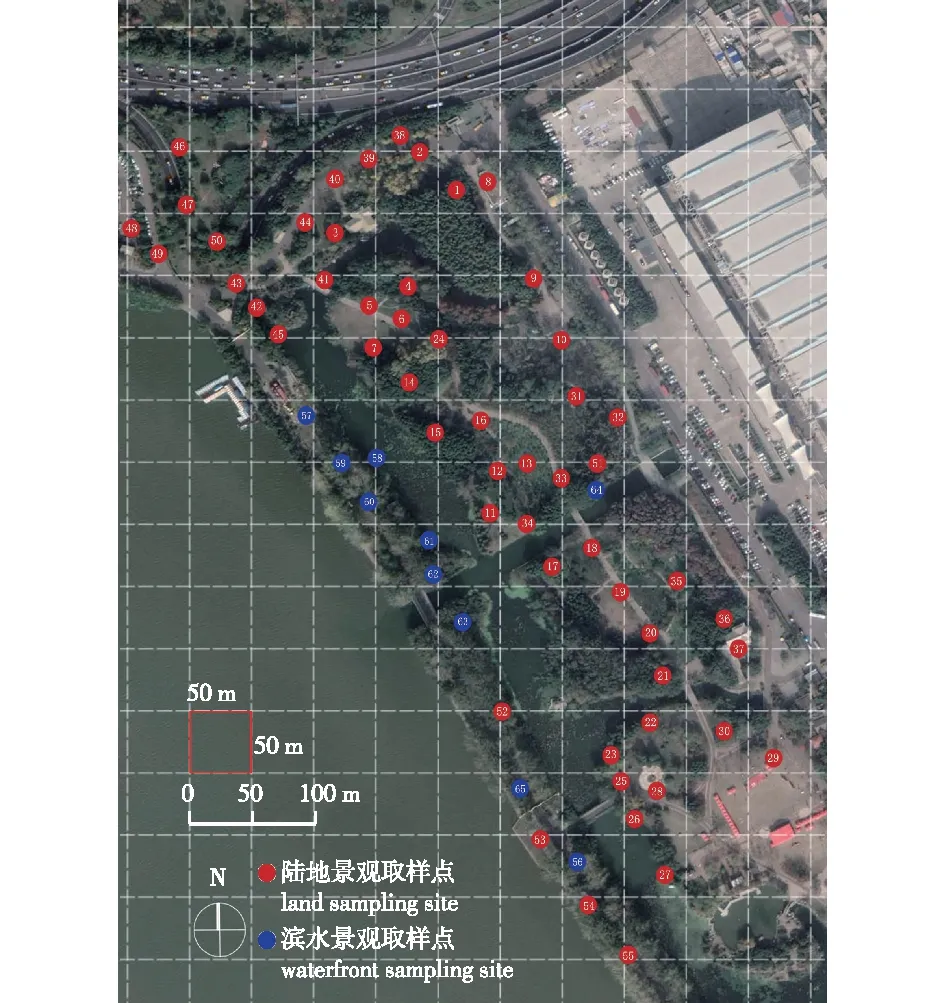

实验选取游人活动频率高的65个场地作为取样点,其中陆地取样点55个,滨水取样点10个。陆地取样点大多选择在植被覆盖率较高的场地,根据植被结构分为密林、灌丛、草地3种绿地形式,每种绿地形式的取样点数量尽可能接近,少量植被覆盖率较低的取样点位于道路、花坛、硬质广场、建筑附近;滨水取样点选择临近水体、受水体影响较大、具有一定植被覆盖率的场地,主要位于湖岸及人工水渠附近(图1)。监测方法如下:

1)将取样点编为1—65号,其中1—55号为陆地取样点,56—65号为滨水取样点。65个取样点按照邻近原则每5个为1组,每个实验日进行1组监测实验。

2)实验当日傍晚,将5个灭蚊灯布置取样点上,连接蓄电池进行捕蚊。

3)以灭蚊灯为中心,半径5 m的圆形区域为1个地块,记录每个地块各景观因子数值。对于陆地取样点,记录乔木、灌木及草本的覆盖率、垂直高度0.2~1.8 m范围植被覆盖率、植被总覆盖率、硬质铺装率6个因子;对于滨水取样点,除以上6个因子,还要记录水体比例、是否为自然驳岸、水生植物覆盖率、水生植物平均高度4个因子。

4)记录实验日气候情况,包括风速(级)、平均温度(℃)、相对湿度(%)。

5)第2天上午回收仪器,对蚊子进行计数。

6)根据相关研究可知,气温和降雨量是影响蚊虫发育繁殖的主要气象因素[6]。气温在10~35 ℃时适合大多数蚊类的生长发育,当温度超过35 ℃时,会对蚊类的生长发育产生抑制作用。降雨会影响蚊虫的孳生场所,改变环境从而影响蚊类种群分布。在滞水型场所降雨量增大会扩大孳生面积,但在流水型孳生场所水流变急会形成冲刷,从而降低蚊密度。由此,实验选择在日最高气温、最低气温均在10~35 ℃,并且无降雨的日期进行。监测期为2021年8—9月,历时13 d,完成13组共65个地块的实验。

图1 玄武湖情侣园取样点分布(方格网为50 m×50 m, 底图为Google Earth航拍图,摄于2021年2月)Fig. 1 Distribution of sample points in Xuanwu Lake Qinglü Garden (the grid is 50 m× 50 m, with Google Earth as the base map, taken on February, 2021)

1.4 景观因子与蚊密度间关系的分析方法

根据相关研究[6-7]可知:①垂直空间上植物高度不同对蚊子孳生的影响不同,0.2~1.8 m是与游人关系最密切的空间高度;②乔木、灌木、草本是最常见的划分植物空间分布的依据;③硬质铺装率大,相应的植物盖度就会减小,也会影响蚊类的孳生情况;④水生植物的种植情况和是否为自然驳岸也对蚊类的孳生情况有很大的影响。基于此,选取影响蚊类孳生的10个景观因子(表1),包括6个陆地景观因子和4个水域景观因子。

使用Excel 2019整理实验数据,以SPSS 20对场地的景观因子与蚊密度进行Pearson相关性分析,先整体分析后分组比较。

整体分析是对所有景观因子进行相关性分析,观察各景观因子与蚊密度是否有相关性。对每个取样点进行现场监测,详细记录每个取样点的景观因子数值,对数据进行Pearson分析:当相关系数的绝对值为0.1~0.3时,认为变量间存在弱相关;当相关系数的绝对值大于0.3时,认为变量间存在强相关。

分组比较是对同一天的数据进行比较。由于同一天的气候因素(包括温度、湿度、风速等)相同,仅需研究不同取样点的蚊子受到绿地类型、植物的种植模式、植物种类、开敞性、采光性影响的情况。

2 结果与分析

2.1 城市公园景观因子与蚊密度相关性分析

2.1.1 陆地取样点景观因子对蚊密度的影响

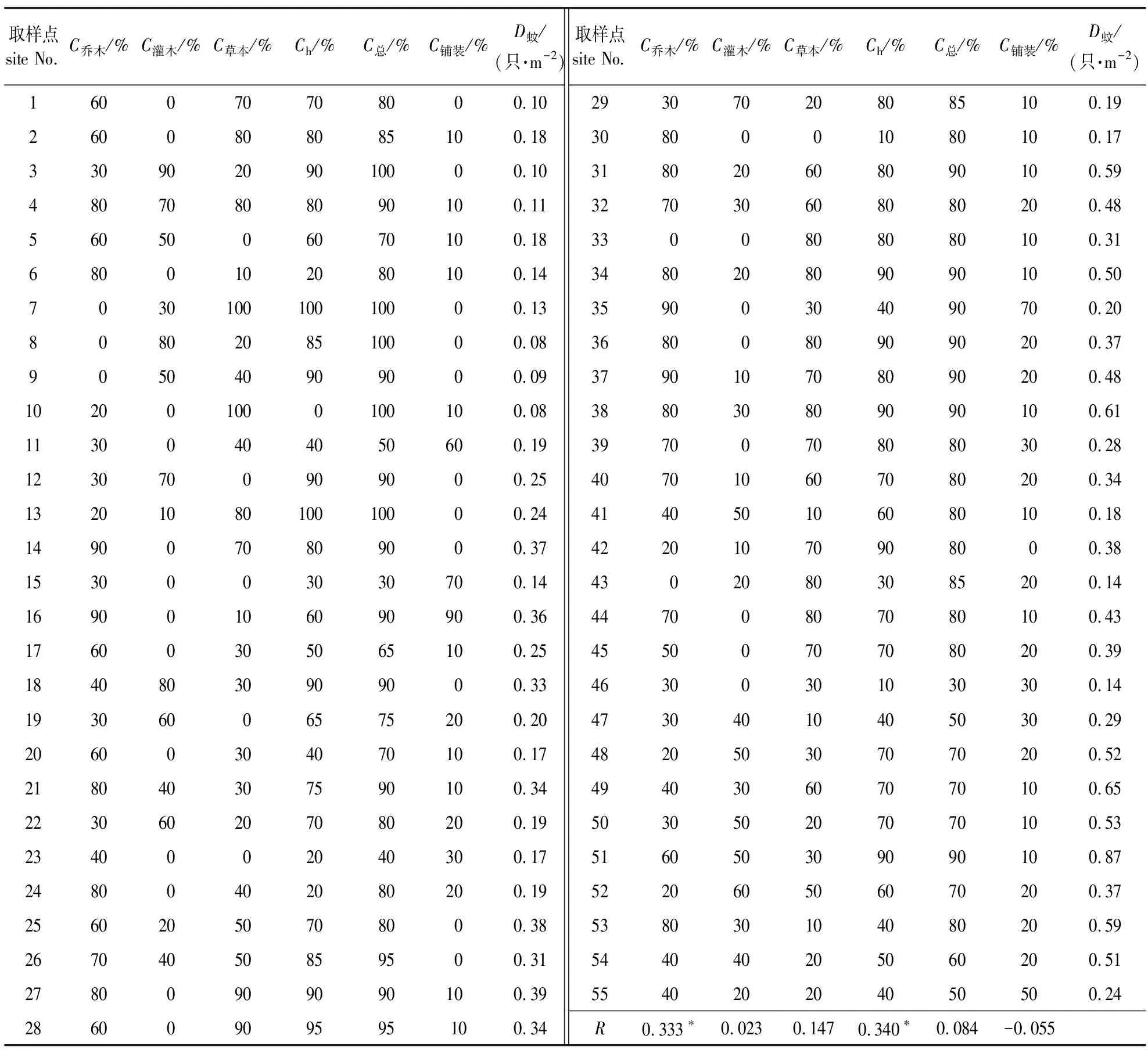

55个陆地取样点的景观因子数据及蚊密度(mosquito density,记为D蚊,只/m2)统计结果见表2。

表2 城市公园陆地取样点景观因子数据

由陆地取样点景观因子与蚊密度的Pearson相关性分析可知,乔木覆盖率、灌木覆盖率、草本覆盖率、垂直高度0.2~1.8 m范围植被覆盖率、植被总覆盖率、硬质铺装率等6个因子与蚊子数量的相关系数(R)分别为0.333、0.023、0.147、0.340、0.084、-0.055,说明陆地景观的乔木、灌木、草本覆盖率、植物密度、植被盖度与蚊密度呈正相关,其中,乔木覆盖率和垂直高度0.2~1.8 m范围植被覆盖率与蚊密度显著正相关,硬质铺装率与蚊密度负相关。

2.1.2 滨水取样点景观因子对蚊密度的影响

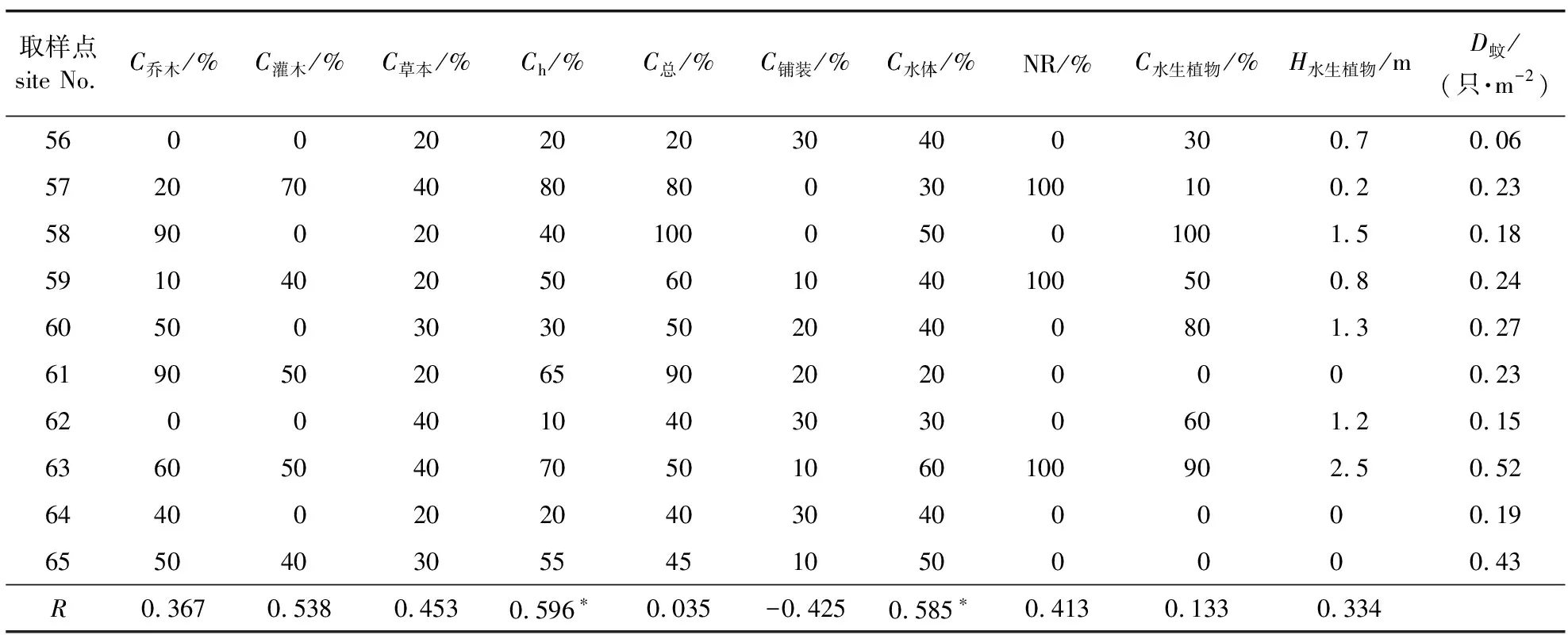

10个滨水取样点的景观因子数据及蚊密度统计结果见表3。景观因子“是否为自然驳岸”选项中,将“自然驳岸”赋值100%,其余赋值0。由滨水取样点景观因子与蚊密度Pearson相关性分析结果可知,10个取样点的乔木覆盖率(C乔木)、灌木覆盖率(C灌木)、草本覆盖率(C草本)、垂直高度0.2~1.8 m范围植被覆盖率(Ch)、植被总覆盖率(C总)、水体比例(C水体)、是否自然驳岸(NR)、水生植物覆盖率(C水生植物)、水生植物平均高度(H水生植物)与蚊密度(D蚊)正相关,其中垂直高度0.2~1.8 m植被覆盖率(Ch)和水体比例(C水体)与蚊密度(D蚊)显著正相关,硬质铺率(C铺装)与蚊密度(D蚊)负相关。

表3 城市公园滨水取样点景观因子数据

2.1.3 气象因子对蚊子数量的影响

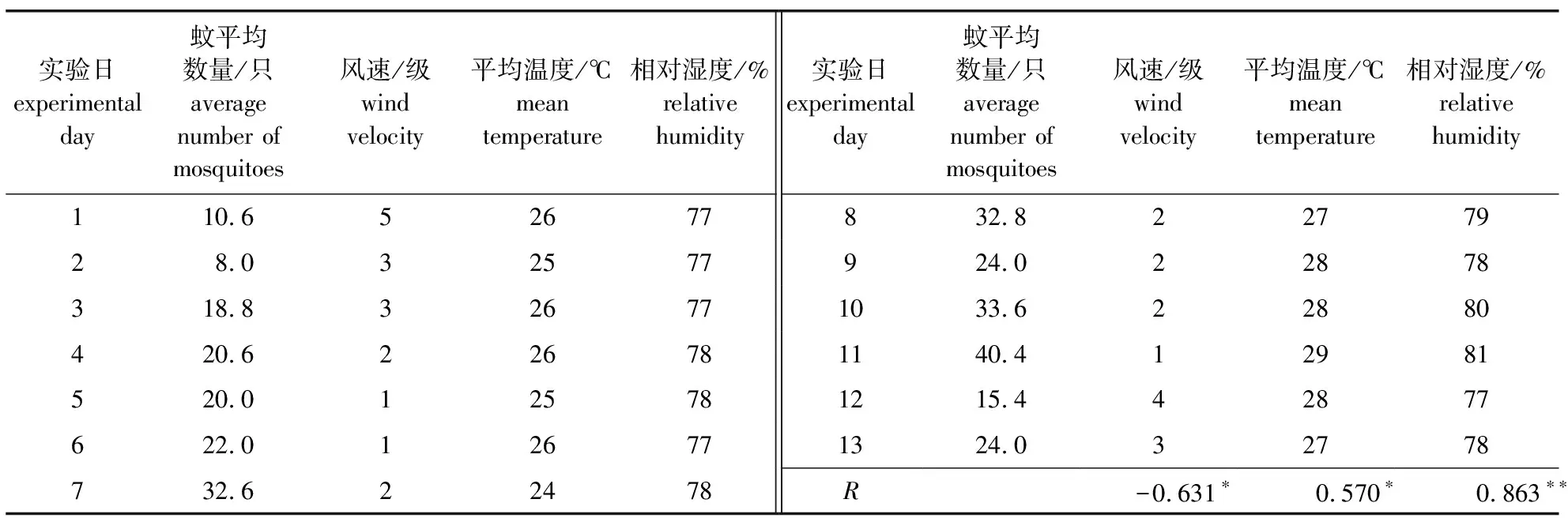

风速、温度、相对湿度均影响蚊子孳生。研究区气象因子与蚊子数量的相关性见表4。可知,平均温度、相对湿度与蚊子数量平均值正相关,其中相对湿度与蚊子数量平均数显著正相关(P<0.01),相关系数为0.863,风速与蚊子平均数量显著负相关(P<0.05),相关系数为-0.631。

表4 实验日取样点气象数据与蚊数量

2.2 城市公园景观因子对场地蚊密度的影响分析

根据实验数据可知,乔木覆盖率、垂直高度0.2~1.8 m范围植被覆盖率、水体比例、相对湿度平均温度与蚊密度显著正相关,硬质铺装率和风速与蚊密度显著负相关。灌木覆盖率、草本覆盖率、植被总覆盖率、水体比例、是否为自然驳岸、水生植物覆盖率、水生植物平均高度和温度对蚊密度的影响程度较小。

1)垂直高度0.2~1.8 m范围植物密度。调查发现,本研究中11、28、33、36、51号取样点蚊密度较高(图2a—2e)。高度0.2~1.8 m空间范围是游人活动的主要区域,在此垂直高度范围内茂密的植物茎叶为蚊子孳生提供良好的环境和营养条件,同时密植的植物区域蒸腾作用强、空气湿度高,也有利于蚊子的孳生。

2)乔木覆盖率。光线对蚊子孳生有较大影响,例如大劣按蚊多孳生在密阴下、无直接阳光照射的溪床积水、石穴积水等,直接暴露于阳光下可防止其孳生[6]。乔木的种植为蚊子提供了适合的孳生环境[7]。相较于灌木和草地,乔木对于提高周边空气相对湿度的效用更为明显。乔木中,阔叶树遮阴、增湿效果强于针叶树。另外在树冠高度相同的条件下,阔叶树比针叶树更不利于空气的流动。

3)硬质铺装率。由实验以及文献[8]可知,硬质铺装率越高蚊子孳生越少。但是取样点6、16、34号(图2f—2h)大部分为硬质,蚊子却较多。分析发现这几个取样点人流量较大,人体排放的CO2会吸引蚊子,另外这几个场地的乔木覆盖率都很高,为蚊子孳生提供了有利的环境。

4)水体比例。水体是蚊类繁衍的重要环境,蚊子生长的4个时期有3个阶段都需要在水中完成。但因为本实验所涉及的水体均源自玄武湖,而玄武湖水质清澈、水面广阔、无明显污染,蚊子相对较少,所以实验结果并未显示出较强的相关性。相比自然驳岸,人工驳岸的蚊子较少。水生植物覆盖率较低、植株较矮地段,蚊子孳生也相对减少,如取样点64、56、61号(图2i—2k)。

图2 城市公园典型取样点Fig. 2 Typical sampling points of urban park

5)气象因素。实验结果显示风速、平均温度和相对湿度与蚊密度有显著的相关性。由第11个实验日51—55号取样点的数据可见,实验日的平均温度和相对湿度最高、风速最低,该日的蚊密度明显高于其他实验日。因此在进行公园生态整治时,应优化小气候环境达到提高风速、降低温度、降低湿度的效果。

亚热带气候特点为夏季高温多雨,冬季温和少雨。蚊类的生长繁殖主要集中在夏季,而亚热带气候不利于抑制蚊类孳生。从景观角度来讲,植被种植对改善气候有较大影响。有研究表明,种植植物会使局部地区的温度降低3~5 ℃,相对湿度增加3%~12%[9]。在对公园进行整治设计时应多考虑植物种植对小气候的影响。例如对城市进行生态保育区的建设,营造大片的生态绿地以降低周边地区温度。在城市人群聚集地,应控制植物种植的密度,减少植物密度对降低风速和增加湿度的效果,以达到减少蚊类孳生的效果。

6)植物种类。取样点42(图2l)的垂直高度0.2~1.8 m植被覆盖率很高,但蚊密度相对较低。由现场实地调研发现,此处种植有薄荷、香樟等驱蚊植物。根据文献[11]可知,驱蚊植物对蚊类的趋避效果显著,多用做景观驱蚊使用。

3 城市公园减少蚊患的生态整治设计

3.1 减少蚊患的公园绿地布局

实验结果表明,游人活动区的水绿比例对蚊密度的影响较大,在规划设计阶段要充分考虑水域附近的功能安排。城市公园的设计应充分考虑游人的使用体验,以减少蚊患为导向,综合考虑公园景观布局。可将蚊子密度较大的水体、绿地区域设为生态保育区,尽量不设置游人活动场地,周边半径1 km范围内设置缓冲区,控制建筑用地的建设[20]。蚊子孳生情况与100~400 m2的小型水体数量关系呈正相关,水体分布设计应“大而集中”,避免“小而分散”[21]。

3.2 减少蚊患的植物选择及配置

3.2.1 植物选择

绿地种植设计尽量选择具有驱蚊功效的植物。研究显示一些驱蚊植物不仅具备驱蚊功效,同时还具备杀菌保健的效果[22],例如薰衣草和薄荷的挥发物能够刺激人的呼吸中枢,促进人的呼吸活动[23]。亚热带城市公园地区常用的驱蚊植物包括侧柏[11]、香樟[12]、鸡爪槭(Acerpalmatum)[13]、苦楝(Meliaazedarach)[14]等乔木,迷迭香(Rosmarinusofficinalis)[15]等灌木,醉鱼草(Buddlejalindleyana)[12]、孔雀草(Tagetespatula)[11]、薄荷[16-17]、番茄(Lycopersiconesculentum)[12]、香叶天竺葵(Pelargoniumgraveolens)[18]、蒙古蒿(Artemisiamongolica)[19]、万寿菊[8]、艾蒿(Artemisiaargyi)[18]等草本。

3.2.2 植物配置模式

在公园人群聚集的场地,为了减少植物对蚊类孳生的影响,应降低植物密度。利用植物对局部小气候调节的影响,乔木优先选择冠幅较小、分枝点较高的高大乔木。锥形树有利于风的流通,可以提高整体风速,因此可适当提高针叶树比重而非阔叶树[24]。灌木和草本植物的种植不应过密,在游人活动空间尽量选择硬质铺装和大乔木的搭配,可以降低环境湿度,减少蚊类孳生情况。可以设置树阵广场,既遮阴又降低了蚊密度。严格控制道路两旁0.2~1.8 m垂直高度范围内的植物种植,尽量减少灌木和小乔木的种植。

3.3 减少蚊患的水环境营造

3.3.1 自然水体

根据实验结果可知,水域比例对蚊密度影响较大,是否为自然驳岸以及水生植物高度与蚊密度具有相关性。自然水体内含有利于蚊类孳生的营养物质,水质越差的水体这种情况越严重。首先,在自然水体附近应减少游人活动区域,降低蚊类对游人的滋扰。其次,应对公园水环境进行有效治理,净化水质,避免水体富营养化导致水生植物大量繁殖[25];对于具有蚊患的场地进行平整土地、排水、填平塞堵、疏导河沟等措施,消灭蚊类孳生场地,有效降低蚊密度。最后,尽量设置硬质驳岸;控制水生植物种植面积和密度,适当种植能对蚊子起到明显抑制作用的植物,如轮藻目(charales)类植物[26]等。

3.3.2 人工水体

人工水体多为面积较小的水体,应全部使用硬质铺装。为了防止水质变差,可以使用动态循环水,利用地形优势形成叠水、喷泉等水体景观,提高水体流速以及水体含氧量,避免蚊子繁殖产卵。可使用旱喷广场代替长期存水的水池,减少蚊类孳生场地。

3.4 其他措施

3.4.1 基础设施设计

除了对自然景观环境的整治设计,还可以运用消灭蚊类活动场所的方法来进行蚊虫治理。地下环境也是公共卫生管理的隐患,地下废水的蚊患问题不容小觑。城市雨水井由于构造以及材料原因经常存在垃圾堵塞以及排水不畅的现象[27]。公园建造雨水井时可采用透水混凝土等透水材料来代替水泥,不仅能够减少雨水井的积水情况,还能够做到雨水资源的再利用。除了地下环境治理,对园路附近易于积水的设施进行改造,可增加封闭型垃圾桶以减少垃圾桶内外的污水囤积[28]。

3.4.2 灭蚊设施布置

根据实验方法中灭蚊灯的原理可知,蚊子具有趋光性并且对CO2敏感[29],公园蚊患问题大多在夜间表现得更为明显。根据这一原理可以在公园设置较多的灭蚊灯设施,如可使用太阳能灭蚊灯以节约电能[30]。此外可以考虑将灭蚊灯与公园景观结合起来,除了照明光,还可以运用形象光、气氛光,在灭蚊的同时形成丰富多彩的休闲环境[31]。