论西方花腔演唱审美风格的历史演变

金美辰

(沈阳音乐学院,辽宁沈阳 110818)

花腔(Coloratura)一词源自德文“Koloratur”,尤指声乐旋律中精致灵巧的装饰。“以急速走句、华彩乐段、颤音、华彩经过句等一系列方式,按预写的乐谱或即兴演唱。”[1]花腔唱法早在中世纪的复调音乐中就有所记载,经过几世纪的缓慢发展,到了17世纪,阉人歌手以其独特的嗓音和娴熟高超的歌唱技巧将花腔演唱技术推向了顶峰,使得花腔唱法成为美声唱法(Bel canto)中不可或缺的重要组成部分,也促使了美声唱法在声音技术上的极大进步。花腔能够将作品中丰富的精神内涵通过绚烂的演唱技巧表现出来,使得音乐婉转流畅、灵活生动且细腻精致,作曲家们对花腔的运用为优美的旋律锦上添花,给人以灿烂辉煌的美感和强烈的听觉冲击。这种极具震撼力的艺术之美,展现出了美声演唱风格的独特魅力,使花腔拥有着极高的审美价值,成了最经久不衰且受人追捧的演唱形式之一。

一、作为圣咏旋律的附加装饰

花腔在本质上作为一种装饰性的演唱形式其源头可以追溯到复调音乐形式之中,因为复调就是用于对圣咏的装饰,它是一种让格里高利圣咏(Gregorian chant)更加丰富且具有表现力而对其进行的润色和修饰。[2]虽然该时期所谓的“花腔”只能作为一种简单的附加性装饰而存在,但这种装饰却是人们对于单调乏味的圣咏旋律进行的大胆创新,因此可以说“花腔”的出现是人类音乐审美开化的产物。

(一)从附属到凸显的转变

花腔演唱的雏形源自中世纪复调音乐形式中花唱式的华丽奥尔加农(Organum)。它是从奥尔加农复调音乐形式中发展而来的,“最初的奥尔加农只是圣咏的一种演唱方式,即在歌唱圣咏的同时歌唱另一被称为奥尔加农的附加声部。”[3]奥尔加农声部一般以四度或五度音程的关系平行于圣咏声部的下方,它是围绕着先在的圣咏旋律而建立的,作为已经存在的神圣旋律基础上的附加。[4]这种附加的本质在于它与圣咏之间是装饰与被装饰的关系,因此附加声部只能处于附属的地位。

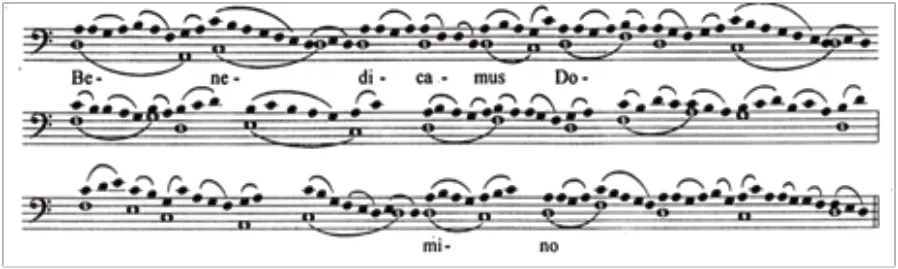

但随着复调音乐的发展,大约在12-13世纪,“奥尔加农声部在从前与主声部交错或超越的基础上从原来的下方声部转移到上方,并越来越表现出流动且富于变化的装饰性格,形成了花唱式的华丽奥尔加农复调风格(见谱例1)。”[5]它以圣咏曲调作为低声部,将下方声部的每个音符时值拖长,使得旋律变得缓慢静止,削弱了圣咏原有的曲调风格,将其变成一系列单个音符的“持续声部”(tenor),而在其上方却是具有装饰效果的花腔歌调,装饰声部由大量音符组成,展现出自由即兴、华丽流动的风格特征,两个声部之间形成了鲜明对比。这种形式使得原来占有重要地位的圣咏旋律被花哨华丽的上方声部遮蔽了起来,低声部的圣咏曲调成了支撑上方声部的低音,难以被人听出也无法辨认其本身的面目,失去了原有的主要地位,而在上方的华丽奥尔加农声部则因为有着大量的音符和活泼流动的旋律,必定在听觉上首先被捕捉到,人们的注意力会不由自主地被在圣咏曲调上方出现的华丽装饰所吸引,使得装饰性的花唱旋律得以完全凸显。至此装饰声部的艺术独立性大大增强、反客为主,实现了其地位从附属到凸显的转变。

谱例1

(二)基督教统治下附加的“自主”

由于复调音乐是基督教文化背景下的产物,因此早期的“花腔”作为一种附加的装饰性旋律仍然要服从礼拜仪式的需要并遭受着基督教严格的控制和制约。但在音乐形式上其声部位置和地位的巨大转变却象征着附加旋律自主性的大大提升。

在正统的基督教礼仪中,格里高利圣咏拥有着至高无上的权威性,作为上帝的声音,其歌词、音高、总体结构必须得到非常忠实的传递。[6]虽然在当时圣咏旋律是绝对不允许被随意篡改、歪曲或修正的,但教会却并没有明令禁止在它们之中进行附加的行为。正因如此,激发了作曲家们的创造热情,僧侣、教士、宗教诗人等音乐家们抓住了这一极大的可乘之机,在礼拜活动容许的范围内拥有了自由发挥创造力的空间,找到了表现自我的宣泄口,在虔诚的宗教信仰中渗透进主观的自由意志。

为维护正统礼拜的权力地位,“加花”的装饰唱法在当时遭到很多势力的反对,被认为会扰乱虔诚、麻醉听觉而受到抵制。虽然这种音乐形式只是被教会容忍的附加性装饰,但却代表着人们通过一种迂回曲折的方式取得了创作旋律的自由。圣咏旋律上的装饰正是出于人们对自由和个性化的渴求,代表着音乐审美的开化与进步,是人们想要摆脱缓慢冗长、单调乏味的圣咏旋律,打破圣咏几世纪以来在旋律上的垄断地位而做出的大胆尝试。华丽奥尔加农中的装饰性旋律便是音乐家们为上方声部插上的自由翅膀,象征着人们想以一种华丽多姿的形态试图挣脱宗教的束缚,进入纯粹的艺术境界。[7]这种带有装饰意味的圣咏便成了花腔演唱的雏形,为花腔的真正形成奠定了基础。

二、作为炫耀演唱技巧的手段

严格意义上的花腔演唱是由17世纪的阉人歌手推向历史舞台的,阉人歌手的炫技性演唱将这种华丽的演唱形式发挥到了极致,当时在歌曲中对花腔演唱技巧的运用成了一种炫技的手段,听众对声乐艺术的审美几乎完全集中于歌唱家华丽辉煌且令人惊叹的演唱技巧上。

(一)自由的即兴华彩

花腔演唱形式之所以在巴洛克时期取得了极大的发展甚至达到技术上的巅峰,离不开阉人歌手高超的歌唱技术和该时期自由即兴的演唱风格。

巴洛克时期,阉人歌手的涌现带领了美声唱法进入了“黄金时期”,他们高超精湛的演唱技艺推动了花腔技巧达到了登峰造极的境界,花腔成了他们表演中不可或缺的重要组成部分。由于阉人歌手具备特殊的生理机能使得他们有着异于常人的美妙嗓音,他们阉割后的生理条件,拥有了女性音高的同时还拥有男性力量的身躯和充足的肺活量。因而在演唱高音、装饰音、快速乐句以及花腔技巧繁杂的华彩乐段时十分轻巧、灵活且游刃有余。[8]

除了阉人歌手绝妙的嗓音和精湛的歌唱技巧外,在巴洛克时期的音乐表演中还十分流行即兴创作的风气。那个时期的表演家和作曲家有着同等的自由,声乐和器乐表演者会用自己的技巧、鉴赏力和经验,用装饰音来实现音乐的完美效果,在他们的观点中,装饰音不仅仅是装饰,还是一种打动感情的方法。[9]这便更进一步地推动了花腔演唱风格的盛行。当时登台表演的阉人歌手可以根据一个简单的旋律轮廓加以即兴的创造和发挥,演唱出精彩的装饰音和华彩乐句,尽情炫耀自己高超的声音技术,丰富自己的艺术表现。并且,华彩乐段的即兴演唱在当时也是检验歌唱家演唱水平的试金石,阉人歌手们都想运用自己高超的花腔技巧来博得观众的满堂喝彩。

以下是意大利作曲家帕伊谢洛(Giovanni Paislello)创作的歌曲《我心里不再感到青春火焰燃烧》(Nel cor più non mi sento)的部分谱例(见谱例2),这首歌曲原本的旋律十分简洁明了,但在歌唱家的二度创作下已被篡改得面目全非(见谱例3)。一方面,我们能够通过阉人歌手在简单的单音中加入的这些一气呵成式的音阶跑动,体会到他们炉火纯青的即兴花腔技术。但另一方面这种演唱形式也存在一定弊端,花哨缭乱的花腔走句导致主旋律完全被淹没在大量的花腔改编之中,让我们难以和原曲进行联系,无法从中理解作曲家原本的创作意图。

谱例2

谱例3

尽管如此,这种打破传统的演唱形式还是受到人们的狂烈追捧,观众们对歌手的炫技演唱要胜于对戏剧与音乐整体的关注,人们因为过分追求音乐表演中的炫技成分使得当时的歌剧流于外在的花哨与浮华,这种脱离歌曲内容,一味卖弄技巧的形式主义倾向在当时被认为是歌唱艺术中的最高造诣。[10]但是阉人歌手毫无节制的盲目炫技和随心所欲加入大量华彩乐段的行为,完全脱离了音乐和剧情所要表达的内容,他们只凭歌唱时的一时兴致,便可将作曲家的作品篡改得面目全非、支离破碎,使得剧情和歌词与演唱毫无关联。致使花腔的演唱走向了一个严重畸形的状态,沦为了一种哗众取宠的演唱方式。

(二)迎合上流贵族的畸形审美

这种以炫技为目的花腔演唱形式在17、18世纪成了一种欣赏潮流,很大一部分原因是作曲家和歌唱家们为了迎合当时听众们的审美追求。随着宫廷文化的兴起,王侯贵族跃升为西方音乐的重要赞助人,音乐家们或服务于宫廷或任职于教堂,遵照赞助人的意愿进行创作和表演。[11]巴洛克时期的歌剧创作就是为贵族或宫廷娱乐而服务的,阉人歌手实际上是那个时代供贵族享乐的工具。在当时音乐家与音乐活动都离不开贵族的资金支持,作为音乐活动的经济支柱,音乐家们的创作与表演势必要遵照赞助人的意愿、迎合他们的审美需求。阉人歌手以独特的嗓音和高超的演唱技巧博得了上流贵族的关注,如果他们在演出中能得到观众们的青睐,便会成为歌唱明星并获得大量的金钱。[12]因此阉人歌手之间不得不互相攀比、互相竞争,大量运用花哨的花腔唱法来炫耀自己的声音技巧,以此吸引观众的注意,赢得观众的喝彩。那个时候的听众不会在意歌曲的内容,只要歌唱技术足够华丽炫技就好,他们认为这样的表演很有挑战性和刺激感。

此外,当时大部分的歌剧作曲家,如亨德尔(Handel)、维瓦尔第(Vivaldi)等也将重心放在了花腔的写作上,他们都十分乐于追求繁饰的旋律来体现音乐风格的奢华,这些繁复的装饰无疑代表着权贵们的上流地位与财富。他们经常在咏叹调中加入大篇幅的华彩乐段,通过快速的跑动乐句及各种装饰音来展现阉人歌手惊人的花腔技巧,歌曲中大量的花腔走句并无实际含义,只为绝对的体现唱功和技术,以博得上流贵族的欢心。

但是这种纯粹为了炫技的花腔演唱风格终究会带来作曲家的抵制和听众的审美疲劳,因此花腔演唱的发展由最初单纯炫耀声音技巧的形式,逐步转入一个新的方向。18世纪,格鲁克的歌剧改革沉痛打击了阉人歌手在舞台随意炫技的演唱风格,他要求音乐要从属于戏剧,要压制歌手们不顾内容地炫耀声音技巧的陋习,减少了一些与剧情和台词内容不相关的花腔表演,使得花腔演唱的发展逐渐回归正途。

三、华丽技巧与细腻情感的统一

到了古典、浪漫主义时期,单纯的炫技唱法已经不能满足听众日益提升的审美水平和内心情感的需要。作曲家们为了杜绝歌者随意炫技的陋习,他们的花腔创作与戏剧内容联系紧密,成了传达歌剧角色思想感情的一种演唱形式,更加贴近作品和人物内心。这个时期的花腔能够以精致华丽的技巧展现出十分细腻的情感,使得人们在聆听酣畅淋漓的花腔技术的同时,也能与剧中人物产生情感上的共鸣。

(一)对音乐塑造力与抒情性的提升

花腔唱段中精致的装饰音和华丽的花腔走句不仅可以传达出复杂多样的情感,还能够赋予歌曲人物鲜活的生命力,体现了华丽的声音技巧与丰富的情感内容间的相互融合,作曲家们通过对花腔的运用,不仅提高了声乐的技巧性表现也能够极大地丰富歌曲的艺术性与感染力。

以维也纳古典主义时期莫扎特(Mozart)的歌剧作品为代表,他的咏叹调创作十分注重角色性格的刻画并且具有推动剧情发展的作用。他会在旋律中合理的加入装饰音或华彩乐段以赋予人物鲜明的特性,将人物形象塑造得更为丰满。

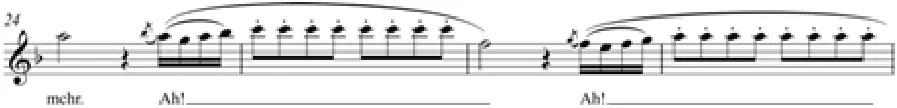

《魔笛》(Die Zauberflöte)中夜后的咏叹调《复仇的火焰在我心中燃烧》(Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen)可谓他最具代表性的花腔咏叹调作品之一。莫扎特以极高难度的华彩乐段和具有器乐化特点的人声效果来塑造夜后极其扭曲的精神状态和矛盾复杂的性格特征。各类华彩和花腔音型的交替出现,想要表达的都是夜后不惜任何代价消灭敌人的复仇心理,是人物内心情感的宣泄和释放,同时也将人物狂暴邪恶的性格形象塑造得更为立体。例如全曲的第一个情绪爆发点处(见谱例4),这段超高音域的花腔设计在前一句歌词“我绝不把你轻饶”之后,是对复仇情绪的升华,将夜后的满腔怒火、盛气凌人的架势展现的一览无余。虽然该作品中大量高难度的花腔技巧与意大利正歌剧中阉人歌手的炫技唱法如出一辙,但这绝不是即兴自由的炫技,而是作曲家利用花腔咏叹调来表现艺术角色的心理冲突,丰富其形象特点的精妙设计,进一步提升了华彩乐段的内涵和歌剧整体的艺术性。

谱例4

到了浪漫主义时期,花腔艺术得到了更为充分的拓展和发挥,歌剧咏叹调中涌现出大量的具有丰富感染力的花腔片段。以罗西尼(Rossini)、贝利尼(Bellini)和多尼采蒂(Donizetti)为代表的浪漫主义早期歌剧作曲家,十分善用花腔来表现人物鲜明的个性及其内心的情感,作曲家会将所有的装饰音都清晰地标记出来,即使是在华彩乐段也严禁歌唱家单纯地卖弄技巧,所有的花腔设计都是为剧情和角色而服务的。作曲家们通过对各种花腔音型的使用,使得音乐变化多样,极大提高了歌曲的艺术魅力和听觉效果。19世纪下半叶,威尔第(Verdi)的创作更是将花腔艺术的表现形式推向了一个新的高峰,赋予了花腔作品丰富的情感内涵,打破了花腔艺术情感空洞的常规,在彰显华丽多彩的声音技巧的同时,也能将人物的性格特点和心理状态通过花腔装饰音或走句的形式直观地表现出来。使观众在聆听时产生强烈的情感共鸣。

例如他的歌剧《弄臣》(Rigoletto)中女主角吉尔达的经典唱段《亲切的名字》(Caro nome),在这首咏叹调中他对装饰音的巧妙运用将一个快乐天真、渴望爱情的少女形象生动地呈现出来(见谱例5)。作曲家还善用一连串的花腔走句(见谱例6)来表现女主角面对心上人激动欣喜、忐忑不安的心情。试想如果没有这一连串的花腔装饰,那么听众便很难直观地感受到人物内心喜悦激动的心情起伏。

谱例5

谱例6

除意大利歌剧之外,法国的轻歌剧作曲家例如奥芬巴赫(Offenbach)、古诺(Gounod)等人,他们创作的花腔唱段也同样具有塑造人物形象、表现人物情感的作用。在这之后还产生了大量的花腔艺术歌曲,例如德国作曲家朱利叶斯•本尼迪克特(Julius Benedict)创作的《山鹊》(La Capinera)、《威尼斯狂欢节》(Carnevale di Venezia)等,使得花腔成了一种独立的作品风格呈现在声乐艺术的历史舞台上。这些花腔艺术歌曲更强调对意境的表现以及情感层次的传递,使得花腔演唱不再局限于抒情唱段。

至此,花腔演唱艺术从技巧、风格、感情、色彩等多个方面都逐步发展完善,具有了一定的表现意义和思想内涵,更加合乎歌唱者演唱技巧、观众的审美以及情感的需要。不再是单纯的装饰品,也不仅仅为了炫耀声音技巧,而是更加重视音乐内容的表达和人物情感的抒发,花腔的存在是为了塑造人物和剧情发展的需要,甚至能够渲染一定的意境与景象,具有了更高的艺术价值和审美价值。

(二)脱离炫技的情感表现

花腔演唱审美风格的转变与当时的社会文化背景也存在着紧密的联系,在经历了漫长的中世纪、巴洛克、古典主义时期封建专权的统治后,花腔演唱形式终于摆脱了宗教音乐的束缚和为皇室贵族而服务的作用。由于工业资产阶级取代了封建贵族的社会统治地位,社会关系发生了很大改变的同时人们思想中的民主观念也更加深入。音乐的发展逐步走入世俗,走进社会生活之中,音乐的欣赏者从皇室贵族转变成为普通民众,更多的普通市民开始到音乐厅或歌剧院去欣赏音乐,因此花腔的演唱形式不需要再迎合上流贵族畸形的审美风格而是要贴近民众的心声,赢得大众的喜爱。这个时期人们开始更加重视自己内心的声音,更喜欢去欣赏那种能和自己内心产生共鸣的音乐,而不是只有技术没有内容的唱段,因此花腔的创作与剧情发展联系紧密,并且能够刻画剧中的人物形象,表现出饱满的情绪和深刻的内涵,华丽的花腔唱法极大地丰富了咏叹调的艺术表现,使听众产生强烈的精神共鸣被人物和剧情所打动。此外,随着音乐家社会地位的逐步提高,作曲家在创作时的主体意识增强,开始在作品中强调个体意识和情感的表达,因此花腔唱段的旋律更加具有抒情性。并且他们的音乐审美价值取向由曾经的以赞助人为中心发展到后来的以公众听众为中心,他们只有创作出了受群众欢迎的音乐才能够生存,使得音乐界形成了欣赏与创作供需关系的良性循环。

最重要的是,花腔审美风格脱离炫技而重视情感表现的这一审美观念的进步在很大程度上也促进了歌剧艺术和美声表演艺术的健康发展。歌唱艺术的真正魅力在于表现和抒发人的真实情感,告别了“只为花腔而花腔”的炫技现象,现如今花腔带给我们真正的审美震撼来自在娴熟精湛、华丽多彩的歌唱技术下,用装饰性、华彩性的旋律对歌曲内涵的准确诠释和人物情感的细腻表达,通过无词的花腔对有词部分旋律的情感进行承接和延续,真正实现了技巧性与艺术性的完美结合。

四、结语

花腔演唱从萌芽时期到畸形的发展阶段再到现如今具有了极高的艺术内涵和欣赏价值,其审美风格的演变经历了以下三个阶段。第一个阶段中,萌芽时期的“花腔”虽然只能作为一种附加的装饰形式而存在,但却体现了当时的人们对音乐艺术独立性的追求。第二个阶段中,为了迎合上流贵族的畸形审美,歌手们毫无节制的炫技陋习使得花腔只流于浮华的表面而没有任何实际内涵,必然会面临被革新的结局。最后一个阶段中,人们对花腔的审美品位大大提升,不再追求那种只有声音的绚丽却没有任何意义和内涵的演唱形式,因此作曲家对花腔及华彩乐段的创作以及歌唱家们对花腔唱段的演绎也回归正规,不再拘泥于华丽的炫技,而是在表现歌唱技巧的同时同样注重人物情感的表达,使得花腔具有了丰富的表现力和感染力,在塑造人物形象、抒发人物情感甚至在渲染意境和画面上都起到了重要的作用。

通过对花腔演唱审美风格演变过程的梳理,能够看到花腔演唱审美风格的进步对整个美声表演体系的发展来说都有着积极的影响,人们对花腔演唱审美水平的提升也带动了后世的花腔演唱乃至美声表演都朝着健康的方向发展。当前许多声乐表演者仍不自觉地将花腔作为一种炫耀声音技巧的方式,使得花腔演唱仍未完全摆脱作秀的标签。虽然花腔演唱技巧本身也可以在一定程度上成为审美对象,但脱离了情感表现的音乐表演不能算作是成功的表演,只有做到技巧与情感相统一,从声情并茂的角度出发才能真正唱出音乐的灵魂,传递歌曲的内涵,从而实现唱者与听者至高的审美追求。

——为混声四声部合唱而作