贵州罗甸地区玉石矿含矿变质岩带地质特征及其找矿意义

陆跃荣 宋普洪 商琮婧

(1.贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队;2.黔南州自然资源储备中心)

贵州罗甸地区玉石矿2011 年前后被大量报道,之后掀起罗甸玉的一个研究热潮,主要开展了矿物学、岩石学、宝石学以及矿床学方面的研究[1-5]。经过近12 a 的研究,很好地揭示了罗甸玉的矿床成因、成矿年龄、成矿模式和玉石矿的品质。然而,研究方面取得的成就并未与实际的生产实践成果成正比。

2013 年以来,罗甸地区新设立峨劳玉石矿、洞上玉石矿、罗暮玉石矿、林桃玉石矿等一批矿业权,2016 年已基本完成普查工作,但截至目前并没有取得进一步的进展,除了2013 年之前就设立的官固玉石矿仍然正在开采外,罗甸地区所设立的其他矿权在普查结束后基本没有进一步开展工作或进行开发。这与该地区玉石矿的产出特征密不可分,玉石矿矿体呈似层状、透镜状、扁豆状产出,走向和倾向都变化极大,勘查中只能圈出含矿体,而不能直接圈出玉石矿体,对矿体的定位或预测难度极大。

为此,通过总结罗甸地区玉石矿研究成果,结合多年野外玉石矿的勘查实践,对产出罗甸玉的变质岩带厚度、变质岩带中变质矿物的组合特征、变质矿物的含量、变质岩带的裂隙发育情况、变质岩带MgO含量、辉绿岩体MgO 含量等与玉石矿的关系进行分析总结,以期能对罗甸地区玉石矿的生产实践起到助推作用。

1 区域地质背景

1.1 研究区地质

研究区大地构造位置处于杨子陆块,江南复合造山带、右江裂谷—前陆盆地区、望谟北西褶皱带。区内出露地层由老到新主要有泥盆系火烘组、榴江组、五指山组、石炭系睦化组、打屋坝组、石炭系—二叠系南丹组、二叠系四大寨组、领薅组、三叠系乐康组、许满组及第四系(图1)。

区内褶皱构造有峨劳背斜、桑朗背斜、床井穹隆,发育北东向、北西向、北北东向、近东西向4 组断层(图1),其中以北东、北西向组断层为主,近东西向组次之。仅北东向组断层在大朗一带穿过辉绿岩体、变质岩带和四大寨组灰岩,亦可能切穿了该带潜在的玉石矿体,其他断层未破坏玉石矿体,与玉石矿的成矿也没有密切联系。

辉绿岩是与玉石矿矿化直接相关的重要地质体,既提供了热源,又提供了物源镁质。大部分岩体侵位于四大寨组第二段中上部,少量侵位于四大寨组第一段与第二段间。辉绿岩体常具有细粒绿帘石化、绿泥石化,岩体与灰岩间的变质岩带岩性组合主要为大理岩、大理岩化灰岩、石英岩、硅灰石岩、少量透闪石岩、透辉石岩、滑石岩及硅质岩等,变质岩带为罗甸地区玉石矿含矿带。

1.2 以往研究成果

罗甸玉石矿产于辉绿岩体与下二叠统四大寨组第二段间的接触热变质岩带中,四大寨组硅质岩、灰岩为罗甸玉的成矿提供优质的Ca 和Si成分,Mg 由基性侵入岩提供,先后分3 次释放后被热液带入围岩中。成矿作用先后经历了海西晚期基性岩浆接触热变质作用、基性岩浆幕间侵入的矽卡岩化作用、基性岩的自蚀变作用,喜马拉雅早期青磐岩化蚀变作用的气液变质作用和热液交代成矿作用。罗甸地区各岩体具有很好的软玉找矿潜力,尤其是在中深部,成矿时物理化学条件更好,岩浆热液量大、成矿物质更充足,容易形成质优厚大的玉石矿体[6-7]。罗甸玉具有与新疆软玉类似的毛毡状(纤维)交织结构,也具有与青海软玉类似的平行-弱定向纤维交织结构和片状变晶结构,具有丰富的开发利用价值[2]。

1.3 找矿难点

根据以往的研究成果,虽已经明确玉石矿体就产于变质岩带中,也较好地总结了玉石矿的成因和岩石矿物特征,但该地区的找矿工作尚未取得较大突破,这可能与罗甸地区玉石矿矿体呈似层状、透镜状、扁豆状产出有关,矿体走向和倾向都变化极大,且变化无明显规律。实际工作中对玉石矿体的预测难度极大,找矿成果不是很理想,因此在应用好前人研究成果的基础上,总结变质岩带地质特征与玉石矿产出的相关性,对该区的地质找矿有较好的促进作用。

2 含矿变质岩带地质特征

2.1 含矿带厚度与玉石矿成矿关系分析

对探槽和钻孔揭露的变质岩带厚度与玉石矿见矿情况进行统计分析,变质岩带厚度一般在4.80~106.45 m,平均厚26.26 m,厚度变化大。变质岩带厚度与玉石矿产出情况如表1所示。

峨劳背斜南翼变质岩带厚度平均最薄,仅为8.68 m,施工的16个探槽中,仅有1个探槽的1件样品见透闪石(玉石矿主要成分,下同),含量为15%,远小于目前玉石矿要求的85%。洞上玉石矿点变质岩带厚度平均为9.52 m,施工的7 个工程中只有2 个工程见矿化;峨劳背斜北东翼峨坝一带,变质岩带厚度平均为20.77 m,有3 个工程见矿化,透闪石含量最高为45%;罗暮玉石矿变质岩带平均厚度为29.66 m,玉石矿品质较官固矿段差,玉石矿规模也相对较小;官古一带变质岩带厚度平均为47.22 m,产出罗甸地区品质最好,规模最大的玉石矿;峨村矿段变质岩带厚度平均为54.80 m,产出玉石矿,但品质相对较差,规模也较小,目前已经停产多年;峨劳背斜北东翼峨劳矿段一带,变质岩带最厚可达106.45 m,平均为61.41 m,产出玉石矿体,单个矿体规模及品质相对官固矿段较差,亦开展过部分试采,但效果未达到预期。

由上述统计分析可知,变质岩带的厚度与玉石矿的产出有一定的关系,但并非以往认为的变质岩带越厚,产出玉石矿的可能性就越大。而是在30~50 m产出玉石矿的概率较高,变质岩带过厚或过薄产出玉石矿的概率均较低。

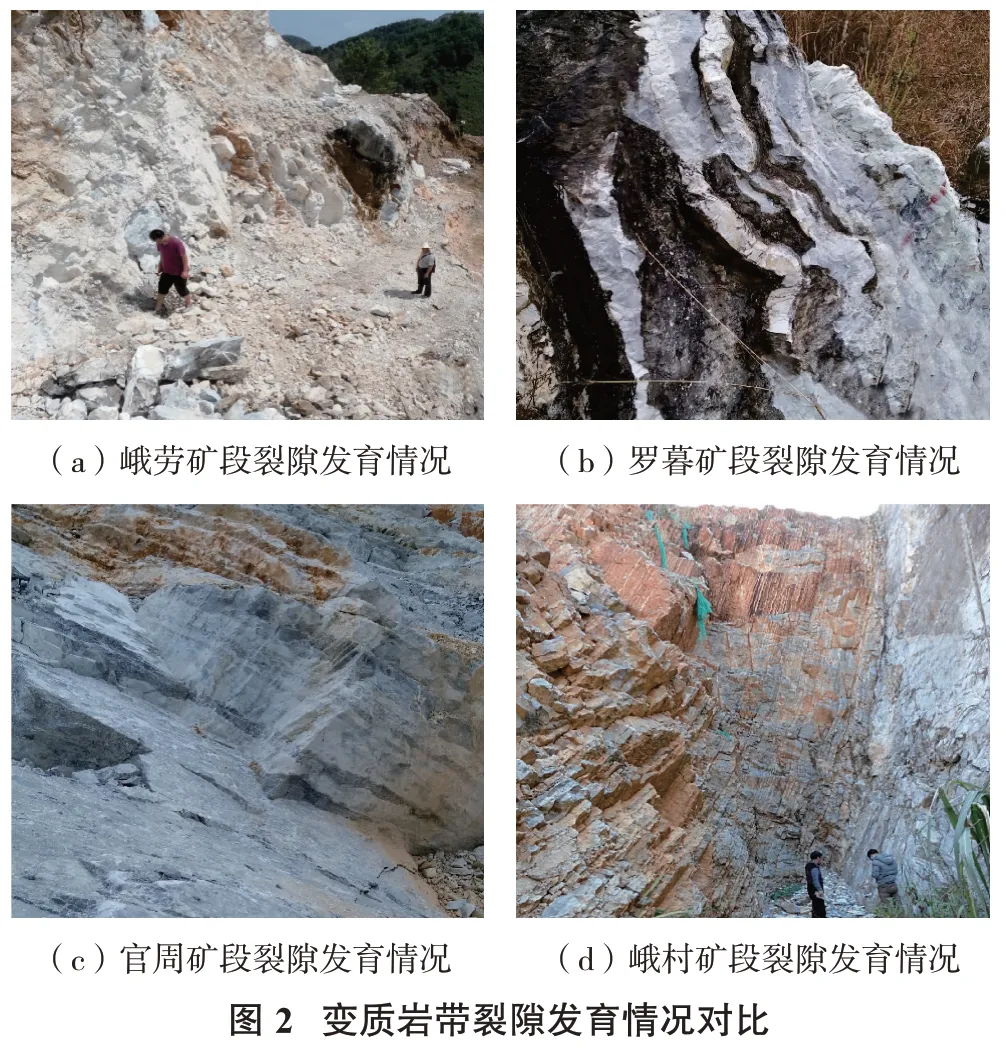

2.2 含矿变质岩带裂隙发育情况

对峨劳矿段、峨村矿段、官古矿段、罗暮矿段变质岩带裂隙进行实际调查。峨劳矿段裂隙最为发育(图2(a)),裂隙中多充填变质矿物,反映了裂隙在变质作用之前或变质作用过程中就已存在。峨村矿段裂隙发育程度次之(图2(d)),官古矿段再次之(图2(c)),罗暮矿段裂隙发育最少,变质岩带中石英岩、大理岩、硅质岩层间接触紧密,形成形状相同的小褶皱现象但未见明显的虚脱空间(图2(b))。结合4 个矿段玉石矿的产出情况,认为官固矿段发育少量裂隙,可能有利于变质热液导入到变质岩带中与围岩充分接触,同时适量的裂隙又形成半封闭的系统有利于玉石矿的形成[8]。峨劳矿段和峨村矿段裂隙相对过于发育,导致玉石矿形成时地质环境处于相对较为开放的系统,在温度高于透闪石形成的温度时,容易使透闪石发生反应被交代,使在温度较低时形成的玉石矿体被交代破坏掉。而罗暮矿段裂隙相对不发育,系统相对较为封闭,不利于富Mg 变质热液与围岩充分接触,不利于生成透闪石的变质交代反应向前进行,不利于成矿。

2.3 含矿带变质矿物特征

2.3.1 变质矿物组成

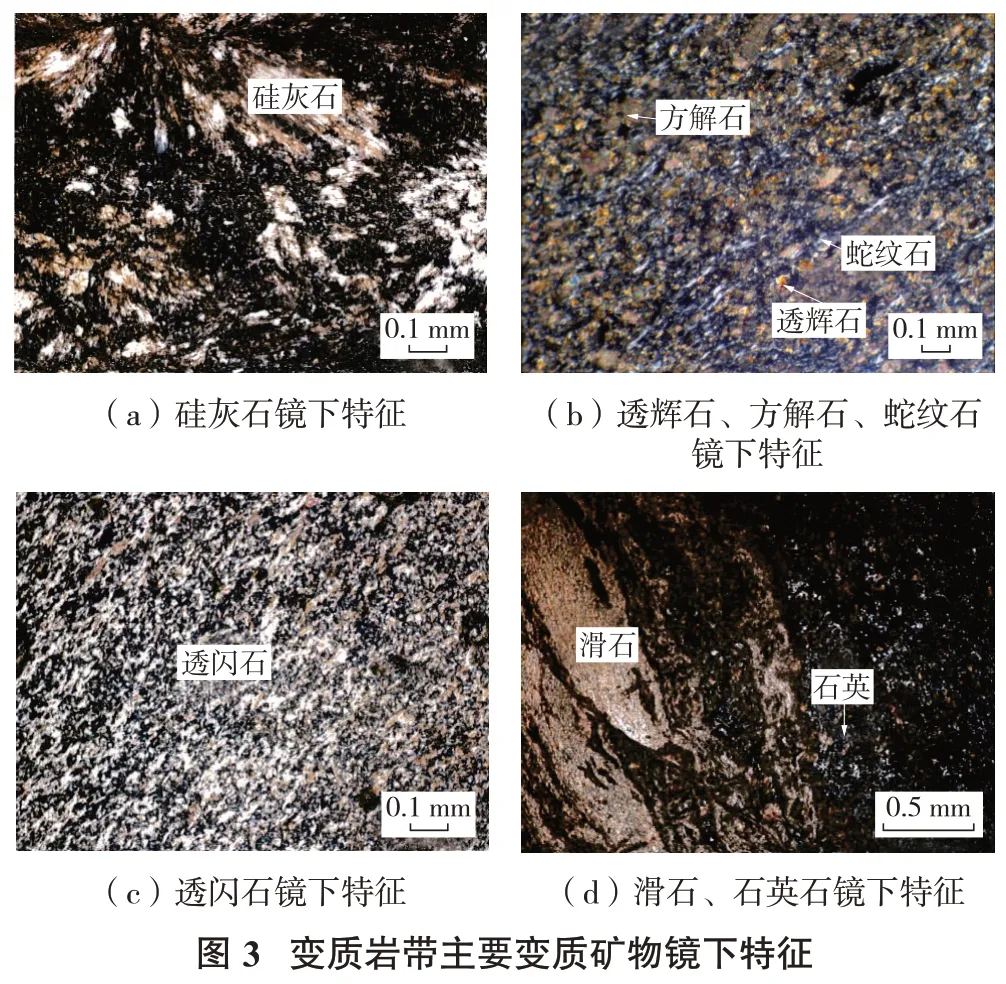

变质矿物主要有硅灰石(Wo)、透辉石(Di)、透闪石(Tr)、滑石(Tlc)。硅灰石呈针柱状、纤维状,粒度0.01~1 mm,部分粒度较小者紧密镶嵌分布,部分粒度较大者呈放射状、扇状、束状集合体分布(图3(a))。透辉石呈他形粒状,粒度0.03~0.1 mm,星散分布(图3(b))。透闪石呈纤维状、条片状,粒度(长径)为0.01~0.15 mm,多数在0.1 mm 以下,粒度均一,多呈定向分布。少量集合体呈放射状、束状、扇状交织分布(图3(c))。滑石呈纤维状,粒度(长)0.02 mm以下(图3(d))。

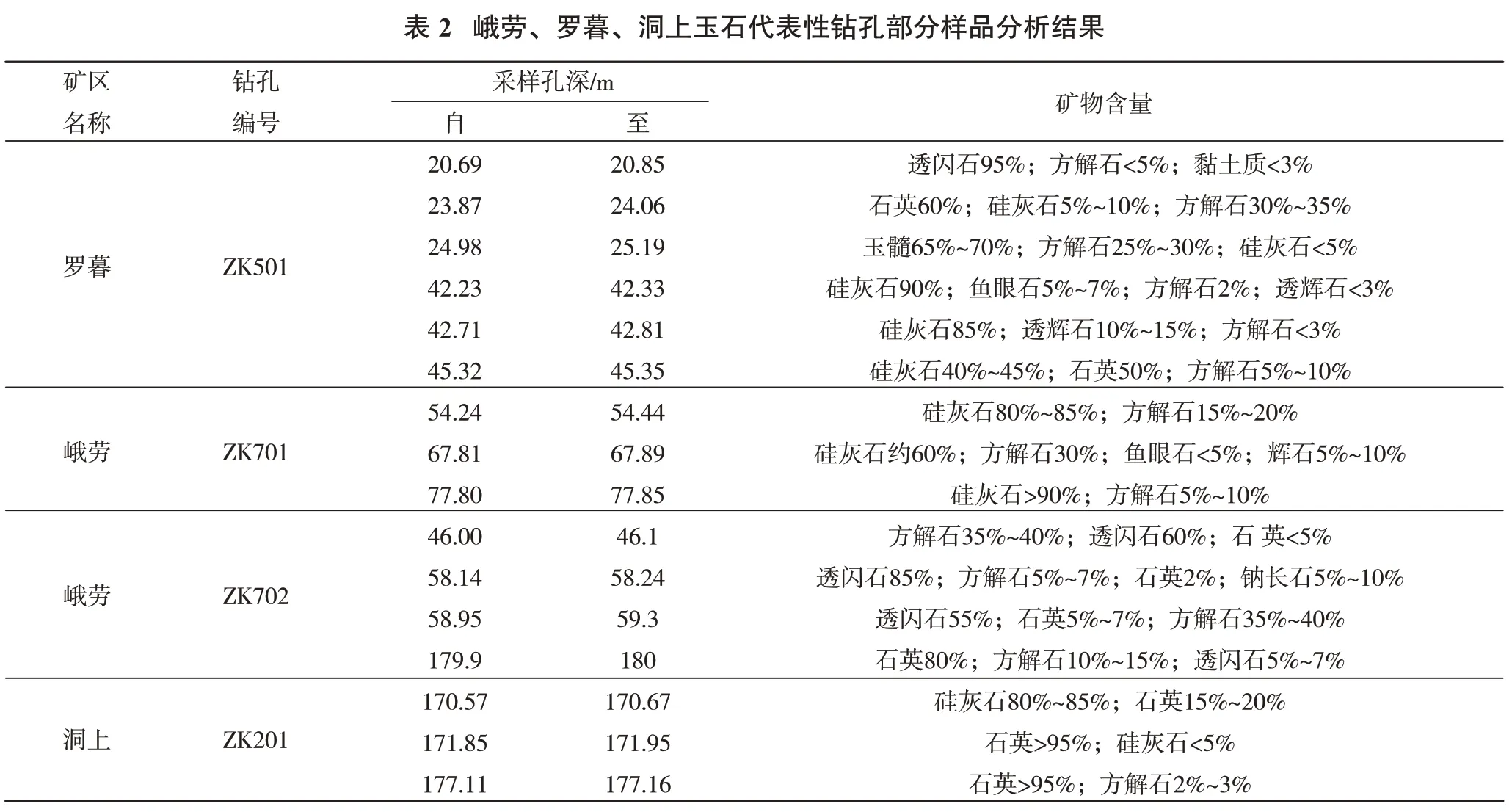

2.3.2 变质矿物分带

对峨劳、罗暮、洞上玉石矿含矿带变质矿物进行对比分析(图4、表2),峨劳矿段ZK701 硅灰石主要分布于下部(图4(a)),上部偶见滑石(该孔没有揭露到变质岩带的上部)。由于勘查中主要针对可能含透闪石的样品取样,所以ZK702 下部没有样品显示有硅灰石存在,但实际编录中下部见硅灰石岩,上部见透闪石(图4(a))。罗暮玉石矿ZK501 下部主要为硅灰石,中下部见少量透辉石,中上部为石英和少量硅灰石,偶见透闪石,而上部主要为透闪石(图4(c))。洞上玉石矿ZK201 主要为硅灰石(图4(b))。由此可知,罗甸地区各地段各变质矿物分布有所差别,一般只有其中的1~3 种,个别地段有4 种,结合图4 样品取样位置和表2 样品鉴定结果分析不难看出,随着远离辉绿岩体,总体呈现硅灰石-透辉石-透闪石的分布特征。矿物的形成温度由高到低依次为硅灰石→透辉石→透闪石。在富含Mg、Ca、Si,同时具备适合的温度、压力条件下变质矿物先生成透闪石,随着温度的进一步升高,透闪石又会与方解石、石英发生反应生成透辉石,当透闪石消耗完毕,温度再进一步升高,体系内过剩的石英与方解石反应生成硅灰石[5]。峨劳ZK701、ZK702 钻孔中下部靠近辉绿岩岩体变质矿物基本以硅灰石为主,上部远离岩体则透闪石含量增高,有1 件样品达到玉石矿含量要求,反映了该两孔所处地段变质作用较强,透闪石已经发生了反应被交代,早期形成的玉石矿体可能已经被破坏。洞上ZK201 孔变质岩带薄,只生成了硅灰石,反映了变质作用发生过程较短,温度较高,不利于形成玉石矿。罗暮ZK501 下部主要为硅灰石,中部含大量玉髓,上部主要为透闪石,反映了该孔中上部变质作用未达到透闪石被交代的程度,故该孔中部含透闪石,且上部见较好的玉石矿,而下部的玉石矿可能已经被交代破坏。

2.4 岩体与变质岩带化学组分特征

对罗甸地区洞上、峨劳、罗暮3 个矿区辉绿岩体和变质岩的主量元素分析结果进行统计和对比分析,由表3可知洞上矿区辉绿岩体MgO的含量略高于峨劳矿区辉绿岩体,洞上矿区大理岩中的MgO 含量要低于峨劳矿区,而罗暮矿区石英岩总体MgO 含量大于峨劳矿段硅灰石岩的含量,峨劳矿段中硅灰石岩的含量又大于峨劳矿段和洞上矿点大理岩的含量。结合洞上、峨劳、罗暮玉石矿产出情况,这一现象反映了如果岩体中MgO 含量高,变质岩带中MgO含量低,则岩体中的Mg 被活化带入变质岩带中的量就少,变质岩带中形成玉石矿的概率就低,反之则岩体中的Mg 被带入到变质岩带中的量就多,变质岩带中产出玉石矿概率较高。

3 找矿意义

通过上述研究可知,含矿变质岩带厚度、裂隙发育情况、变质矿物组合特征、岩体和变质岩带MgO 的含量与玉石矿的形成有一定的规律性,对指导找矿有重要意义。变质岩带薄,裂隙发育少,辉绿岩体MgO 含量相对较高,绿泥石化、绿帘石化蚀变不明显,变质岩带中MgO 含量较低,变质岩带变质矿物主要以硅灰石为主,则反映了变质作用发生时间较短,温度相对较高,岩体发生蚀变较弱,Mg被活化并带入变质岩带的量较少,同时变质热液没有足够的通道与围岩充分接触发生反应,变质作用发生时地质环境处于较为封闭的系统,这些条件不利于玉石矿的形成;变质岩带厚度在30~50 m,发育少量裂隙,辉绿岩体MgO 含量相对较低,蚀变较为发育,变质岩带中MgO 含量相对较高,没有硅灰石矿物产出或者只有少量靠近岩体产出,则反映了变质作用发生时间相对较长,变质热液有一定的通道把岩体中的Mg 带到变质岩带并与之充分接触,同时也形成了半开放系统的地质环境,有利于玉石矿的形成。如果变质岩带裂隙过于发育,变质岩带厚度过大,变质岩带中的变质矿物主要以硅灰石为主,则反映了变质作用发生时温度较高,同时较为发育的裂隙让地质环境处于较为开放的系统,变质热液和温度影响得更远,致使透闪石更易于被交代反应,不利于玉石矿的形成,且在温度较低时形成的玉石矿体也可能被交代破坏掉,不利于成矿。

4 结论

(1)含矿变质岩带厚度在30~50 m 产出玉石矿的概率较高,厚度过薄或过厚产出玉石矿的概率均较低。

(2)含矿变质岩带裂隙不发育或过于发育则使变质作用发生时地质环境处于封闭系统或者开放系统,均不利于玉石矿的形成;反之含矿变质岩带仅发育少量裂隙,变质作用发生时地质环境处于半开放系统,则利于形成玉石矿。

(3)灰绿岩体MgO 含量相对偏低,变质岩带MgO含量相对偏高则变质岩带中产出玉石矿的概率相对较高。

(4)变质岩带中变质矿物以硅灰石为主,硅灰石带较厚则该地段变质温度较高,透闪石可能已经被交代破坏,不利于玉石矿形成。反之,硅灰石少,变质岩带仍夹有硅质岩或大理岩化灰岩,则产出玉石矿概率较高。