累增还是累退?老年人社会参与模式的变化及其影响因素

王 娟 黄晨熹

一、引言

人口老龄化是中国基本国情。“七普”数据结果显示,65岁及以上人口数为1.91亿,60岁及以上人口数为2.64亿,占总人口比重依次为13.50%和18.70%,较2010年对应涨幅为4.63个百分点和5.44个百分点。预计,中国到2050年60岁及以上人口数达4.8亿人,占比达37.8%(1)杜鹏、李龙:《新时代中国人口老龄化长期趋势预测》,《中国人民大学学报》2021年第1期。,这一预测可能远低于未来人口老龄化的发展进程(2)陆杰华、刘芹:《中国老龄社会新形态的特征、影响及其应对策略——基于“七普”数据的解读》,《人口与经济》2021年第5期。。

社会参与作为积极老龄观的核心要义,微观上关乎老年人的身心健康,宏观上关涉中国经济社会高质量发展。(3)朱荟、肖春卉:《从社会互动到国家战略:中国老年社会参与的概念拓展与新时代特色》,《社会建设》2023年第2期。在老龄化态势逐步加速加深、积极应对人口老龄化成为国家战略的发展背景下,老年人的社会参与势必会发生变化,这种变化既可反映出老年人在各领域参与的主体感知,也为老龄社区治理开拓新局面提供现实依据,更是推动包括老年人口在内的中国式现代化的必由之路。因此,本文试图搭建新的分析框架来匹配现实环境下的老年人社会参与模式,并探究社会参与模式的变化及其影响因素,用发展的眼光描绘出社会参与的新模式。

二、文献综述

社会参与模式研究是在以活动测量为主要特征的社会参与研究基础上的凝练,同时更符合客观实际。在定义上,社会参与模式是探究老年人在政治、经济、社会、文化、家庭等多项活动中的时间分配问题,(4)谢立黎、汪斌:《积极老龄化视野下中国老年人社会参与模式及影响因素》,《人口研究》2019年第3期。体现老年人社会参与的同时性和多样性(5)Chen Y.C., Putnam M., Lee, Y.S., Morrow-Howell N., “Activity Patterns and Health Outcomes in Later Life: The Role of Nature of Engagement”,The Gerontologist,Vol.59,No.4,2019,pp.698-708.。在概念操作上,社会参与模式是将“是否社会参与”“社会参与频率”“社会参与数量”(6)Mackenzie CS, Abdulrazaq S., “Social Engagement Mediates the Relationship between Participation in Social Activities and Psychological Distress among Older Adults”,Aging &Mental Health,Vol.25,No.2,2021,pp.299-305.和“社会参与类型”等指标汇总形成。

社会参与模式的形成主要有两大视角。一是基于冲突的分析视角,学者将老年人社会参与模式划分为两大模块,比如基于个人—家庭冲突理论将老年人社会参与分为个人生活和家庭生活。(7)谢立黎、王飞、胡康:《中国老年人社会参与模式及其对社会适应的影响》,《人口研究》2021年第5期。二是基于融合的分析视角,广义的社会参与模式包含老年人能参与的各项活动,比如政治参与、经济参与、社会活动参与(8)赵涵、向远、裴丽君:《老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究》,《人口与发展》2021年第3期。、家庭劳动参与(9)刘凌晨、程宏宇、彭希哲:《中国老年人社会参与模式对认知衰退的影响》,《中国人口科学》2022年第4期。、宗教活动参与(10)Lee S, Choi H., “Impact of Older Adults’Mobility and Social Participation on Life Satisfactionin South Korea”,Asian Social Work and Policy Review,Vol.14,No.1,2020,pp.4-10.等。结合参与频率可形成多分类的社会参与类型,比如高、中、低参与,结合家庭、经济、休闲活动等。(11)Amano T, Park S, Morrow-Howell N., “The Association Between Cognitive Impairment and Patterns of Activity Engagement Among Older Adults”,Research on Aging,Vol.40,No.7, 2018,pp.645-667.(12)何文炯、张雪、刘来泽:《社会参与模式对老年人心理健康的影响——基于个人—家庭平衡的视角》,《治理研究》2022年第5期。冲突视角和融合视角在分析老年人社会参与模式时均有脱离实际的可能性,即存在一种有冲突的融合情况,比如同时参加个人生活和家庭生活的老年人。因此,有必要搭建出新的分析框架来描绘更符合实际的社会参与模式。

社会参与模式变化的讨论较为困难,故相关研究较少。其困难主要体现在两个方面:一是数据库差异,比如在同时将老年人社会参与模式划分为工作型、家务型、休闲娱乐型、社交型和普通型的情况下,由于不同数据库的较大差异而无法进行变化情况的讨论。(13)张文娟、赵德宇:《城市中低龄老年人的社会参与模式研究》,《人口与发展》2015年第1期。(14)吴琨:《中国老年人社会参与模式及其相关问题研究》,江西财经大学统计学院硕士论文,2019年6月,第11页。二是模式差异,比如同是相同作者利用相同数据库设定了不同类型的社会参与,故而无法比较。(15)谢立黎、汪斌:《积极老龄化视野下中国老年人社会参与模式及影响因素》,《人口研究》2019年第3期。(16)谢立黎、王飞、胡康:《中国老年人社会参与模式及其对社会适应的影响》,《人口研究》2021年第5期。因此,有必要利用多年期的面板数据来系统讨论老年人社会参与模式的变化情况。

影响老年人社会参与因素众多,大体可分为个体因素、家庭因素、保障因素和区域因素等维度。个体因素上,年龄(17)Lin W., “A Study on the Factors Influencing the Community Participation of Older Adults in China: Based on the CHARLS 2011 Data Set”,Health &Social Care in the Community,Vol.25,No.3,2017,pp.1160-1168.、性别(18)Tomioka K, Kurumatani N, Hosoi H., “Positive and Negative Influences of Social Participation on Physical and Mental Health Among Community-dwelling Elderly Aged 65-70 Years: A Cross-Sectional Study in Japan”,Bmc Geriatrics,Vol.17,No.1,2017,p.111.、婚姻状况(19)张硕、陈功:《中国城市老年人社会隔离现状与影响因素研究》,《人口学刊》2015年第4期。、教育水平(20)Serrat R, Villar F, and Celdran M., “Factors Associated with Spanish Older People’s Membership in PoliticalOrganizations: The Role of Active Aging Activities”,European Journal of Ageing,Vol.12,No.3,2015,pp.239-247.、健康状况(21)Celeste M, Agius P A, Gamini J, et al., “Factors Associated with Social Participation amongst Elders in Rural Sri Lanka: A Cross-sectional Mixed Methods Analysis”,Bmc Public Health,Vol.18,No.1,2018,p.636.、抽烟(22)Yun E H, Kang Y H, Min K L, et al., “The Role of Social Support and Social Networks in Smoking Behavior among Middle and Older Aged People in Rural Areas of South Korea: A Cross-sectional Study”,Bmc Public Health,Vol.10,No.1,2010,p.78.、喝酒(23)王德文、叶文振、朱建平等:《高龄老人日常生活自理能力及其影响因素》,《中国人口科学》2004年第S1期。、午睡(24)朱盼、曹泽云、卓越等:《从古今医学观论昼寝与身心健康》,《医学与哲学》2022年第10期。等均会影响老年人社会参与。家庭因素上包含子女和其他家庭成员的影响,研究发现有家人陪伴的老年人社会参与可能性更高,其原因主要是老年人对家人有强烈的心理依赖(25)Lee H Y, Jang S N, Lee S, et al., “The Relationship between Social Participation and Selfrated Health by Sex and Age: Across-sectional Survey”,International Journal of Nursing Studies,Vol.45,No.7,2008,pp.1042-1054.,子女和合适的家庭规模可以从多个方面鼓励老年人进行社会参与(26)田立法、沈红丽、赵美涵、张婉婉:《城市老年人再就业意愿影响因素调查研究——以天津为例》,《中国经济问题》2014年第5期。。保障因素既包含客观环境上的保障,比如出行便利(27)陈岱云、陈希:《人口新常态下服务于老年人社会参与问题研究》,《山东社会科学》2015年第7期。;也包含社会性的保障服务,学者研究发现保险能够给予老年人更多保障,进而促使其积极参与各项社会活动,医疗保险也可通过促进健康的方式鼓励老年人积极参与。(28)刘延芳:《社会保障对老年人社会参与的支持作用研究》,《劳动保障世界》2018年第24期。养老保险的收入可能会降低老年人从事体力劳动(29)Fernando F, Victor S., “Do Benefit Recipients Change Their Labor Supply After Receiving the Cash Transfer? Evidence from the Peruvian Juntos Program”,Journal of Labor and Development,Vol.3,No.1,2014,pp.2-30.,但在农村地区养老保险的劳动影响不明显,可能与农村较低保障水平有关(30)Blau D M, Goodstein R M., “Can Social Security Explain Trends in Labor Force Participation of Older Men in the United States?”,Journal of Human Resources,Vol.45,No.2,2010,pp.328-363.,这也反映出区域性因素的干扰。影响社会参与的众多因素未必与影响社会参与模式变化的因素完全一致,因而有必要通过计量模型探讨社会参与模式变化的影响因素。

综上所述,已有研究见解颇多,但仍有可待讨论的领域。其一是形成社会参与模式的视角是否还有探索的可能性,能否基于“劳动—休闲”分析框架来增补内容。其二是能否刻画出老年人社会参与模式的变化,累增还是累退,尤其是能否描绘出不同模式内部的变异情况。其三是哪些因素是干扰老年人社会参与模式累增的关键因素,不同模式间的结果是否存在差异。

三、理论基础与研究假设

(一)形成模式:“劳动—休闲”

劳动和休闲,是老年个体有限时间利用的主要选择,也是老年个体在社会属性和个人属性中的抉择。劳动经济学视域下,个体劳动创造价值,而休闲有助于劳动价值的增长,二者之间形成辩证关系。(31)寇宇:《发展视域下的休闲价值研究》,浙江大学人文学院博士论文,2019年9月,第32页。于老年人而言,劳动和休闲之间未形成绝对的辩证关系,市场劳动角色的退出不代表失去家庭劳动角色,同时劳动也不意味着进入无休状态,二者之间反而形成相对融合关系。(32)Powell G N, Greenhaus J H, Allen T D, et al., “Advancing and Expanding Work-Life Theory from Multiple Perspectives”,Academy of Management Review,Vol.44,No.1,2019,pp.54-71.在广义社会参与概念中,权衡劳动和休闲成为社会参与模式形成的可能性,具体可能性参见图1。基于“劳动—休闲”分析框架,提出假设1。

图1 “劳动-休闲”框架下的社会参与模式选择可能性

假设1:老年人社会参与模式可形成四种类型,即(1)兼顾劳动和休闲的“均衡型”模式,(2)倾向于休闲的“休闲型”模式,(3)倾向于劳动的“劳动型”模式,(4)均不选择的“消极型”模式

(二)发生变化:累增还是累退

形成累积是行为进行过程中的变化结果,其正向结果是优势的累积,相反则是劣势的累积。结合活动理论(33)Havighurst,R.J., Albrecht R.Older People,Oxford:Lomgmans,1953,pp.5-10.和脱离理论(34)Cumming B E, Henry W E. Growing Old:The Process of Disengagement,Basic Books,1961,p.55.,老年人在进行社会参与过程中的变化大体可分为两种情况,一是因参与获得更多参与资本,进而更加积极的参与,即“累增”;二是因参与形成不利条件,进而拒绝参与,即“累退”。综合前文社会参与可能的四种模式,提出对应假设。

假设2:“劳动型”参与模式可能会形成累增和累退两种变化结果

假设3:“休闲型”参与模式可能会形成累增和累退两种变化结果

假设4:“均衡型”参与模式可能会形成累增和累退两种变化结果

假设5:“消极型”参与模式可能会形成累增和累退两种变化结果

四、数据来源、模型设定与样本描述

(一)数据来源

本文使用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2011年、2013年、2015年和2018年的纵向数据,该数据由北京大学国家发展研究院主持、北京大学中国社会科学调查中心执行的大型的长期的追踪调查项目。该项目于2011年进行全国基线调查,至2018年追访调查完成,样本覆盖总计1.24万户家庭中的1.9万名受访者。结合本文研究需要对样本进行有效删减后保留4674个老年样本。

(二)模型设定

1.潜在类别分析(Latent Class Analysis,LCA),用于划分老年人社会参与模式的潜在类别。LCA是通过潜在类别变量来解释外显变量间关联的统计方法,具体体现为对具有较强异质性的整体利用概率的方式来划分亚群体的过程。(35)吴鹏、刘华山、谢亚静、王卉:《攻击性初中生的类别:一个潜在类别模型的应用》,《心理与行为研究》2014年第4期。根据独立事件联合发生的概率等于单独发生概率之积的原理,在每个类别内部,多个两点计分项目的联合概率可以表示为:

(1)

公式(1)中,yi表示个体i在指标j的两个选项y=1或y=0的得分。下标j表示2点计分的指标,c为潜类别变量,有k个水平。

2.增长混合模型(Growth Mixed Model,GMM),用于描绘老年人社会参与模式的变化情况。GMM旨在探讨潜在的不同变化类型,并检验不同类别与预测变量、结果变量之间的关系(36)刘红云:《如何描述发展趋势的差异:潜变量混合增长模型》,《心理科学进展》2007年第3期。。GMM方程式如下:

(2)

αki=μαk+ξαik

(3)

βki=μβk+ξβik

(4)

公式(2)—公式(4)中,c为类别潜变量,共有k个水平,p为类别概率,i为个体,t为测量时间,μα和μβ分别表示全部个体截距和斜率的均值即总均值;ξαi和ξβi分别表示个体截距和斜率与对应的总均值间的差异,每个个体均有一个特定的值。μαk、μβk、ξαik、ξβik増加了下标k,指的是类别特定的响应参数。

3.二元Probit面板回归模型,用于讨论老年人社会参与模式变化的影响因素分析。当因变量为二元变量时,Probit回归和Logit回归均可使用,其区别主要在于残差项符合正态分布还是Logistic分布。经下文检验,本研究的回归模型残差项符合正态分布,故使用二元Probit回归模型,其公式如下:

(5)

公式(5)中,Yi表示老年人社会参与模式变化,将累增情况设定为1,否则为0。Xi表示为核心解释变量,k表示为自变量的数量,Ci表示为扰动项。

(三)变量选取与样本描述

核心变量是用于描绘老年人社会参与模式的显变量,即老年人参与的各项活动。经济活动参与、家庭劳动参与(37)家庭劳动参与强调老年人在家庭内部参与,在这个过程中老年人既与家庭成员产生情感联系,也通过家庭劳动实现与他人产生互动,因此家庭劳动可以被视作一种社会参与途径,也有研究将家庭劳动视为社会参与的一种。和休闲活动参与是老年人日常生活中的主要选择,也是广义社会参与的基本内涵(38)刘凌晨、程宏宇、彭希哲:《中国老年人社会参与模式对认知衰退的影响》,《中国人口科学》2022年第4期。。具体来看,经济活动参与变量设置为老年人是否工作,选项设定为“0=无工作、1=有工作”;家庭劳动参与变量设置为老年人是否照顾父母和是否照顾孙子女,选项设定为“0=不照顾、1=照顾”;休闲活动参与变量设置为简单交往活动、健身锻炼活动、上网活动、助人活动和社区社团活动(39)赵涵、向远、裴丽君:《老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究》,《人口与发展》2021年第3期。(40)李月、陆杰华、成前等:《我国老年人社会参与与抑郁的关系探究》,《人口与发展》2020年第3期。,选项设定为“0=不参与、1=参与”。

控制变量包含个体因素、家庭因素、保障因素和区域因素等四个维度。个体因素变量包括基本人口学特征变量、健康状况和健康行为,其中需要补充说明的是午睡被视作一种健康行为(41)Cao Zhongqiang, Shen Lijun, Wu Jing, et al., “The Effects of Midday Nap Duration on the Risk of Hypertension in a Middle-aged and Older Chinese Population: A Preliminary Evidence from the Tongji -Dongfeng Cohort Study, China”,Journal of Hypertension,Vol.32,No.10,2014,pp.1993-1998.(42)Cai M, Huang Y, Sun X, He Y, Sun C., “Siesta is Associated with Reduced Systolic Blood Pressure Level and Decreased Prevalence of Hypertension in Older Adults”,Journal of Human Hypertension,Vol.30,No.3,2016, pp.216-218.,能促进健康、提高认知功能等(43)Janna Mantua, Rebecca M. C., Spencer. “Exploring the Nap Paradox: Are Mid-day Aleep Bouts a Friend or Foe?”,Sleep Medicine,Vol.37,No.1,2017,pp.88-97.,也可作为睡眠和健康之间关系的调节变量(44)张持晨、李欣茹、石磊:《多重慢病老年人睡眠时间与健康的双向关系——午睡行为的调节作用》,《人口与发展》2023年第4期。;家庭因素包括子女相关和兄弟姐妹相关指标;保障因素包括社会保障和出行保障;区域因素包括城乡类型和所属区域。具体指标的描述性分析结果见表1。

结果来看,老年人选择的社会活动主要以工作和简单交往为主。控制变量结果来看,样本男女比例相当,平均年龄在69岁左右,超6成老年人受过教育,超7成老年人有配偶,约4成老年人有抽烟或喝酒行为,超过一半的老年人有午睡习惯,老年人平均兄弟姐妹和子女数量约为3人,约90%的老年人与子女联系,超过一半的老年人预期生活来源是子女,不到20%的老年人有出行障碍,超过35%的老年人是城镇户口,各区域老年人口比重较为均衡,约90%的老年人有医疗保险,超6成老年人正在拿养老保险,有一半的老年人在童年期健康状况和同龄人差不多,不到20%的老年人经历过子女去世事件,各期结果基本相近,侧面反映出数据合理性。

五、实证分析结果

(一)社会参与模式的潜在类别分析

本部分Mplus8.3软件分别对CHARLS(2011—2018)四期数据的社会参与指标进行探索性潜在类别分析。潜在类别模型适配指标详见表2,综合四期统计结果(45)廖友国、连榕:《成人抑郁症状的潜在转变分析:四年追踪研究》,《中国临床心理学杂志》2020年第3期。,兼顾简洁性和准确性(46)吴国婷、张敏强、倪雨菡等:《 老年人孤独感及其影响因素的潜在转变分析》,《心理学报》2018年第9期。,有针对性地选择次优类别,即将老年人社会参与模式划分为4类。

表2 潜在类别模型的适配度指标摘要表

通过条件概率的数值大小与相对排序情况划分出“劳动型”“休闲型”“均衡型”和“消极型”(详见表3),验证假设1提出的合理性。通过类别概率的数值初步判断社会参与模式的占比和变化情况,“劳动型”老年人比重从2011年的44.563%下降至2018年的14.495%,“休闲型”老年人比重从2011年的4.187% 上升至9.787%,“消极型”老年人的比重从2011年的44.728%上升至66.515%,“均衡型”老年人的比重从2011年的6.521%上升至9.203%。

表3 老年人社会参与模式的潜在类别概率和条件概率

(二)社会参与模式的类别转变分析

本部分运用Mplus8.3软件构建3个增长混合模型,其各项拟合指标如表4所示。结果来看,模型2的AIC值、BIC值和aBIC值均较小,在各模型的Entropy值相近的情况下,模型2是最优模型。也就是说,老年人社会参与模式的内部存在2个差异较大的亚群体。

表4 增长混合模型的适配度指标摘要表

增长混合模型结果发现,“劳动型”老年人的转变趋势为小幅增加和大幅减少,“休闲型”老年人的转变趋势为大幅增加和缓慢减少,“均衡型”老年人的转变趋势为大幅减少和缓慢增加,“消极型”老年人的转变趋势为大幅增加和小幅减少。各变化趋势斜率值详见表5。从结果来看,“劳动型”“休闲型”“均衡型”和“消极型”模式均出现累增和累退两种结果,假设2—假设4得到验证。

老年人社会参与模式的变化结果见表6。具体来看,“劳动型”老年人总体人数减少,但呈现出逐渐增加的累增效应;“休闲型”老年人总体人数较为稳定,呈现出逐渐增加的累增效应;“均衡型”老年人总体人数较为稳定,呈现出逐渐增加的累增效应;“消极型”老年人总体人数增加,同时呈现出缓慢增加的累增效应。需要说明的是,“消极型”模式的累增效应在内涵上相异于其他模式的累增效应,下文在合并分析中对其作出相反赋值处理,以便体现积极变化的含义。

表6 老年人各种社会参与模式变化的占比情况(%)

(三)社会参与模式积极转变的影响因素分析

1.基准回归

表7为老年人社会参与模式变化的影响因素结果,模型1—模型5的因变量为社会参与模式变化、劳动型变化、休闲型变化、均衡性变化和消极型变化,其中社会参与模式变化的变量设定为将积极社会参与的累增结果赋值为1,其他情况赋值为0。所有模型的VIF值均小于10,表明自变量间的共线性较弱。

表7 二元Probit面板回归分析结果

模型1结果发现,女性、受过教育、子女数量较多、兄弟姐妹数量较多、与子女联系、城镇户口、东部地区和东北地区的老年人倾向于持续增加的积极参与社会,其中尤以性别和城乡类型的影响程度较高,城镇老年人选择累增社会参与模式的可能性比农村老年人高出22.4%,女性老年人选择累增社会参与模式的可能性比男性老年人高出11.8%。老年人社会参与累增的可能性随着年龄的增长呈现出先增后减的结果,这一拐点大约出现在86岁。

不同模式结果来看,城乡类型和受教育程度是影响劳动型老年人累增的核心因素。城镇老年人选择劳动型累增的可能性比农村老年人高出8.5%;受过教育的老年人选择劳动型累增的可能性比未受过教育的老年人高出7.6%。

性别和年龄是影响休闲型老年人累增的核心因素。女性老年人选择休闲型累增的可能性比男性老年人高出15.1%;休闲型累增的可能性随着年龄的增长呈现出先增后减的结果,这一拐点大约出现在83岁,年龄每增加一岁休闲型累增的可能性增加15.5%。

年龄和区域是影响均衡型老年人累增的核心因素。均衡型累增的可能性随着年龄的增长呈现出先增后减的结果,这一拐点大约出现在78岁,年龄每增加一岁休闲型累增的可能性增加30.7%;东部地区老年人选择均衡型累增的可能性比东北地区老年人高出18.8%。

年龄、城乡和出行障碍是影响消极型老年人累增的核心因素。消极型累增的可能性随着年龄的增长呈现出先减后增的结果,这一拐点大约出现在76岁,年龄每增加一岁休闲型累增的可能性增加14.6%;城镇老年人选择消极型累增的可能性比农村老年人高出8.6%;出现有障碍的老年人选择消极型累增的可能性比出行无障碍老年人高出8.3%。

2.异质性结果

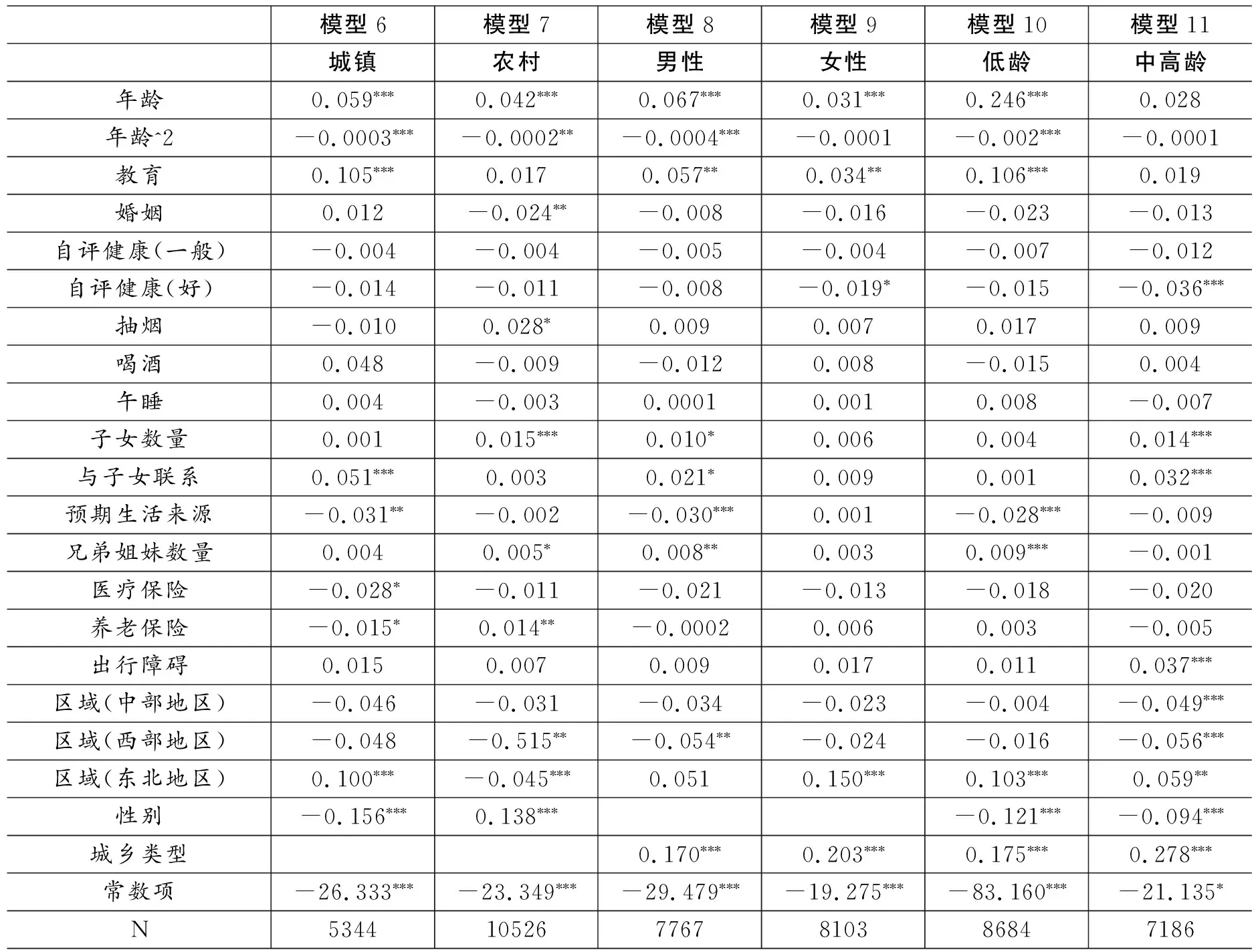

上文分析发现城乡类型、性别和年龄是干扰老年人社会参与模式变化的较为关键因素,故从这三个维度进行异质性分析,表8中模型6—模型11分别表示城镇、农村、男性、女性、低龄(60—69岁)和中高龄(70岁及以上)的回归结果。

表8 异质性分析结果

结果发现,分城乡样本来看,城镇女性老年人选择累增的可能性比城镇男性老年人高出15.6%;而农村男性老年人选择累增的可能性比农村女性老年人高出13.8%。另外,年龄、教育、与子女联系、预期生活来源是影响城镇老年人参与累增的重要因素;而年龄、婚姻、子女数量、兄弟姐妹数量是是影响农村老年人参与累增的重要因素。

分性别样本来看,年龄、教育、预期生活来源、兄弟姐妹数量、区域、城乡类型是影响男性老年人参与累增的重要因素;而仅年龄、教育、区域、城乡类型是影响女性老年人参与累增的重要因素。

分年龄样本来看,年龄、教育、预期生活来源、兄弟姐妹数量、区域、城乡类型是影响低龄老年人参与累增的重要因素;而自评健康好、子女数量、与子女联系、出行障碍、区域、城乡类型是影响中高龄老年人参与累增的重要因素。

3.稳健性分析

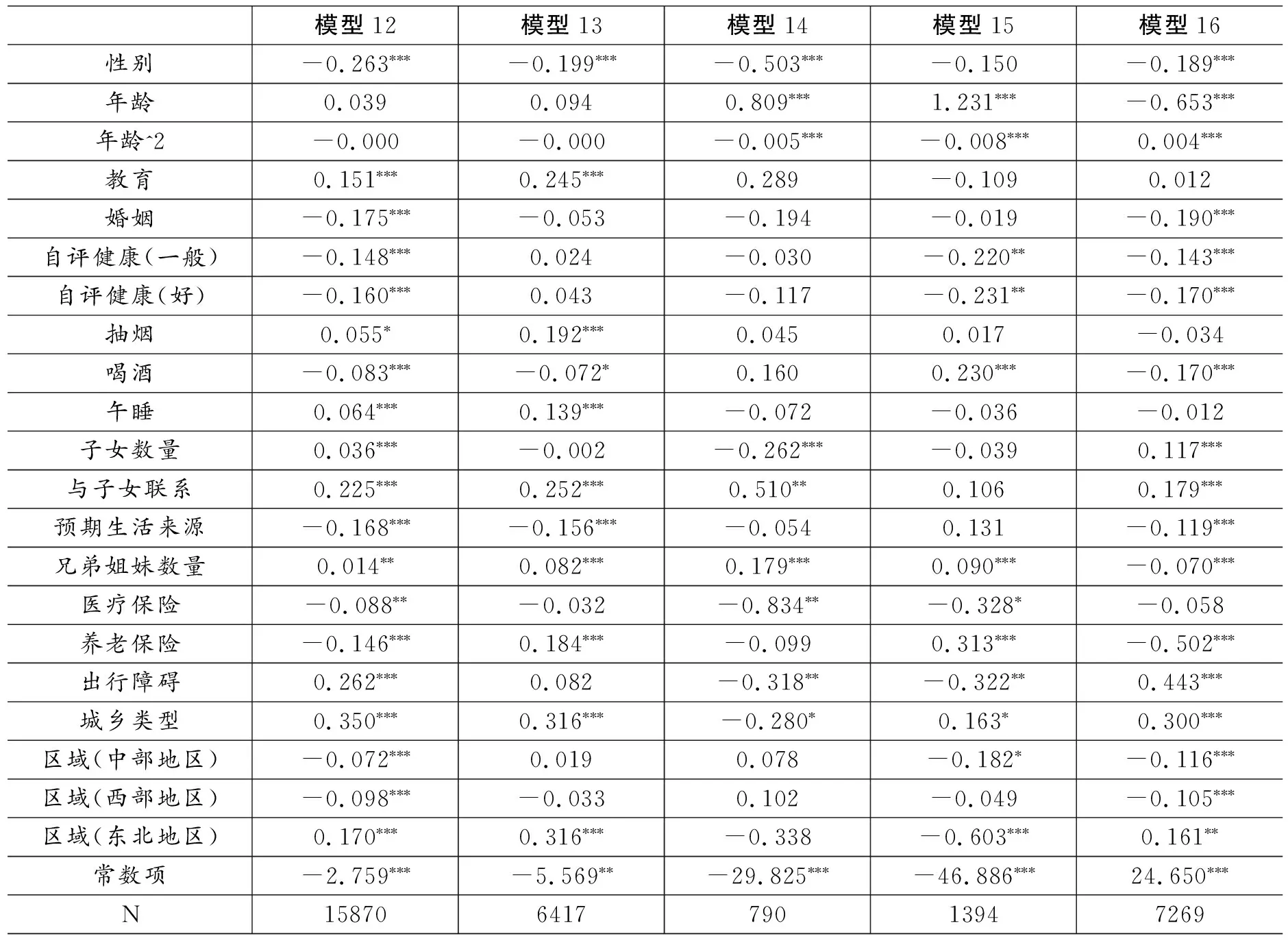

上文分析中已包含因变量转换、样本量增减的稳健性讨论,在此补充分析方法的稳健性结果,选择混合Probit回归进行分析。表9中模型12—模型16的因变量分别对应为社会参与模式变化、劳动型变化、休闲型变化、均衡性变化和消极型变化,结果发现分析要求更为严格的面板回归结果与混合回归结果有相当程度的一致性,表明模型构建有其稳健性。

表9 混合Probit回归分析结果

六、结论与建议

本研究发现:(1)模式形成结果来看,基于“劳动—休闲”分析框架,老年人社会参与模式可分为劳动型、休闲型、均衡型和消极型四种,其中劳动型和消极型老年人人数较多;(2)模式变化结果来看,不同社会参与模式均呈现出累增和累退两种变化趋势,且各模式均表现出有增加趋势的累增效应;(3)影响因素结果来看,个体因素、家庭因素、保障因素和区域因素均会影响不同社会参与模式的变化,其中尤以性别、年龄、城乡类型、出现障碍、所属区域影响程度较高;(4)异质性结果来看,分城乡样本来看,城镇女性老年人选择累增的可能性比城镇男性老年人高出15.6%;而农村男性老年人选择累增的可能性比农村女性老年人高出13.8%;分性别样本来看,影响男性老年人参与累增的因素多于女性老年人;分年龄样本来看,出行障碍仅对中高龄老年人参与累增有影响。

结合不同模式、不同变化以及不同特征的老年群体社会参与情况,提出更为精准地鼓励老年人进行社会参与的思路。其一是着重关注老年人社会参与的领域和初始状态,摒弃刻板印象,充分了解老年人的参与偏好和实际情况,将其作为精细化政策制定的前提条件。其二是充分认识到老年人社会参与的自主变化性,意识到老年人会出现持续参与和退出参与的可能性,在政策上可以通过多平台动态观测到老年人社会参与的变化情况,向持续参与的老年人提供多样性的选择组合,了解退出参与老年人的退出原因并提供专项支持,将其作为政策可持续性的有利依据。其三是重点把握社会参与度不足的多数群体,尤以男性、农村以及有参与能力和参与条件中高龄老人为主,将其作为政策扶持的重点群体。最后,在群体有效甄别的基础上提供基础性保障措施,例如便利的出行条件、合适的参与环境以及有支持的参与保障措施和服务等。

本研究在较为全面讨论老年人社会参与模式变化与影响因素的同时,也存在一些未能考量的不足之处。一是研究未能将老年人政治参与纳入其中,但也有研究反映政治参与同社会参与呈互斥关系;二是研究未能形成周期更长的面板数据,未能充分反映出老年人社会参与模式的波动性变化状态。以上不足也将成为未来研究值得深入探讨的方向。