过去作为一种可参观的形式:遗产旅游景观的设计及其机制研究

——以天津五大道为例

周延伟

一、遗产+旅游:被展示的过去及其“可参观性”

旅游学家约翰·厄里(John Urry)将“旅游”定义为一个牵涉“离开/偏离常轨”(departure)的概念。在他看来,“人可以有限度地摆脱例行事务和日常生活,让感官投入一连串刺激活动,与日常的平凡无奇形成强烈对比”[1]4。因此,对于旅游规划及其景观设计来说,目的地资源的稀缺性和独特性是该地能否获得持久吸引力的重要因素。而遗产作为一座城市区别于其他城市的独特印记,它与旅游似乎天生就构成了一对亲密无间的好搭档。事实上,在现代大众旅游兴起之前,对遗产的观瞻便已存在。例如,16、17世纪盛行于欧洲的“大游学/壮游”(Grand Tour),以及中国古代文人墨客追古思幽的雅游。可以说,无论是东方还是西方,古往今来,将历史遗迹奉为游览路线上的风景名胜,通过旅游感知、了解和体察异域风情与历史文化,都是人类行为活动的一种重要类型。

在当下,随着旅游活动的普及,游客的旅行模式早已从先前的“上车睡觉、下车拍照”的简单观光转变为以文化消费为主要内容的深度参与,曾经被认为与文化体验毫无关联的购物、吃喝、住宿等附属行为也逐渐转变成体验场所意义、接触当地文化的重要途径。也就是说,旅游景观设计的最主要目的就是让游客通过到各种当地的文化展示场所观光,参与多种特色的文化娱乐活动,获得与众不同的文化体验,从而实现文化消费。至此,文化成为旅游的灵魂,旅游景观则成为文化的载体。在旅行中,文化已然超越了它在精神层面的无形状态,变成了一个可以被观赏的去处。在这样的背景之下,人们对“回到过去”的兴趣呈现出爆炸式的增长,遗产旅游也成为前所未有的大众活动。拉斐尔·塞缪尔(Raphael Samuel)将此戏称为被克利俄(Clio)①操控的一种膨胀的历史文化。为了迎合这种趋势,遗产旅游景点想方设法为游客提供各种公开展示的平台,并且给场所赋予了各种文化价值。这些文化价值往往被视为该场所的身份,拥有这一身份对吸引游客至关重要。[2]1

这便是贝拉·迪克斯(Bella Dicks)所说的文化的“可参观性”(visitability)。该词脱胎于文化研究中的“凝视”概念。它将参观主体、客体以及二者之间的凝视关系内化于一身,[3]代表了一种以实体为基础的意指系统,指的是参观主体与客体之间构成的体验式的互动关系。[4].在此意义上,遗产与旅游结合所衍生出的过去的“可参观性”,主要表现为对遗产所代表的旧时文化的渴望与挽留,即通过遗址公园、古村落、历史建筑、博物馆等展览空间的开发建设,利用物质形式和活态历史延续并创造“逝去的世界”(runaway world),从而使过去成为一个被展示和可供人们参观的存在。芭芭拉·克申布拉特-吉姆布莱特(Barbara Kirshenblatt-Gimblett)说:“遗产是一种求助于过去的现代文化生产模式。如此定义的遗产取决于用展示来赋予垂死的经济体和了无生机的场所以第二次生命,作为对自身的展览。”[5]由此观之,过去的“可参观性”生产实际上是以现代欲求为准绳进行的,这也就无形中隐含了一些难以回避的现象——并非过去所有的文化都可以转化为旅游资源进入产业开发过程,且转化为旅游资源的文化也往往会经过一定的加工而与真实的历史存在些许出入。在此方面,天津五大道遗产旅游景观的构建表现得尤为明显。

基于此,本文围绕过去是如何用可参观的形式制造出来的这一核心问题,以天津五大道为具体案例,通过分析五大道遗产旅游景观“可参观性”的设计策略与呈现方式,探讨隐含于“可参观性”现象背后的社会生产机制与建构性成因,最终引申出对遗产旅游景观设计内在文化逻辑的深入思考。

二、可参观的五大道:从租界飞地到旅游名胜的转型

五大道是天津市内马场道以北、成都道以南、西康路以东、马场道和南京路交口以西的一处历史地段的指称。虽说是五大道,但实际上是由成都道、重庆道、常德道、大理道、睦南道和马场道六条几近平行的道路组成。“坊间还有一种解释,说是由于五大道中的常德道并不是一条完整的道路,它被占地较大的民园体育场切断,只有半条,因此没有算在五大道之内。”[6]42有趣的是,“五大道”并不是一个历史称呼,20世纪60年代新中国的城市管理部门为了便于称呼发明了这个叫法;但说得久了,约定俗成,反而成为“官称”。

五大道是近代天津英租界第三次南扩形成的高级住宅区。②天津人讲:“先有马场道,后有五大道。”意思就是说,在五大道被划入英租界之前,“推广界”的南部边界马场道就已经存在。英租界当局以“越界筑路”的手段,强占了租界以外的土地,并由此推动了租界的扩张。可以说,五大道早期带有明显的列强殖民色彩,是人们不愿提及的创伤记忆和殖民伤疤以及“看却看不见的存在”,最突出的表现就是这块租界飞地以异类和他者的形态与老城厢互不干扰地独立发展。作为当时西方最新空间规划、建筑技术和文化的集中体现地,该区域在城市空间形态、城市文化和生活方式等诸多方面均与中国传统的城市特征迥然不同,其特殊的空间语汇无疑是殖民国家的强权话语和资本掠夺功能外化为城市形象的一种表征。为了获得同样的权力表征,清政府很早便开始“师夷长技”,映射在天津的城市建设方面即洋为中用的河北新区。作为中国第一个体现现代城市规划思想的城区,它的建设从另一个侧面反映了租界时期的五大道从与老城厢传统街区的绝对隔离到渐渐被接纳的过程。另外,对飞地空间的接纳除了从总体规划到建筑造型的效仿之外,最主要的还是民众尤其是上流社会对新型生活方式的接纳。20世纪初的中国,政局变化频繁,天津租界成了当时北方最大的“安全岛”。五大道因地处英租界的黄金地段,也就成了当时国内中上层人士重要的政治避难所。

新中国成立以后,随着社会性质的变化和人民性城市景观的生成,五大道还一度被贴上“洋人买办老爷太太们的老巢”[7]的政治标签,成为被打倒的对象。然而,伴随近年来大规模的城市建设,有趣的事情发生了:除了被复建的鼓楼和周边的仿古街区以外,作为天津六百余年城市发展见证的老城厢已然在上世纪末大拆大建的浪潮中被无情地拆除了,而当年的租界地五大道却被较好地保留下来。虽然客观的物质基础条件是不得不考虑的重要因素之一,但五大道之于天津的重要性正在逐渐上升却也是不争的事实。1999年,天津市规划局编制了《五大道风貌区保护开发规划》,将这片区域定位为高级住宅区、高档办公区和文化旅游区,正式拉开了五大道作为文化旅游目的地的序幕。2003 年,五大道被评为“津门新十景”;2005年,五大道被列为“近代中国看天津”的重要旅游板块;2015年,五大道入选第一批中国历史文化街区;2021年,五大道又被文化和旅游部确定为第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

现今人们常说:“天津两件宝,海河五大道。”[6]42从这一层面上看,五大道已然从列强侵略的惨痛记忆中脱离出来,成为中西文化交流碰撞的平台以及中国文化现代性转型的前沿地带,构成了当时先进的中国人积极探索国家民族命运以及未来发展道路的一种表征。这种表征在当代以促进旅游为目的的更新规划中得到了明显的体现,并且在大众旅游的过程中受到了空前的强化和对外宣传。应该说,五大道在某种程度上已经成为重构天津城市形象和想象城市未来发展路径的代言人。至此,历尽沧桑的五大道由租界飞地转变为供大众观赏的旅游景观,实现了从异端到正向的意义转换,完成了从被排斥抵抗到被接纳和解再到被宣扬推广的奇妙转型。在此过程中,如何借助规划设计的手段将街区构建为可参观的旅游奇观,无疑是一个重要的问题。但更有意味的是,在设计之中,如何阐释街区的历史文化,也就是如何通过甄选和解读,消散五大道的殖民印记并将它纳入到中国文化现代性转型以及进步民族化的叙事范式中来,则显得更加有趣。

三、五大道“可参观性”的设计呈现:街景的神圣化再造

对于旅游景观设计来说,“可参观性”指的是文化的视觉化与物化,或者说是一种视觉的文化实践,“目的是创造‘会说话的环境’(talking environments),将人们当作参观者并吸引其注意力”[2]2。这种环境营造的方法,借用设计界的流行话语来形容就是“可读的”(legible),主要表现为通过明确的文化属性和清晰的文化主题,将场所本身构造为可被识别的景观。南京大学周宪教授将此过程称作“景观的发明”。在他看来,旅游景观“不仅仅是一种客观的、物质的实在,更是一个需要不断地被‘发明’的符号,以适应不断发展的旅游需要”[8]。迪恩·麦卡奈尔(Dean MacCannell)则将这种“发明”称作景色神圣化(sight sacralization),该过程包括命名(naming phase)、.装裱及推广(framing andelevation phase)、奉祀(enshrinement)、机械复制(mechanical reproduction)和社会再生产(social reproduction)五个阶段。如此看来,五大道遗产旅游景观“可参观性”的规划设计实际上就是将五大道街景进行神圣化的过程。

(一)命名:“钻石策略”

五大道真正意义上的大众旅游兴起于20世纪末。随着《五大道风貌区保护开发规划》的出台,这片区域先后被确定为文化旅游区和历史文化街区。近年来,随着旅游业的蓬勃发展以及遗产活化的广泛开展,新一轮的保护与更新规划开始编制。

在该轮规划中,出于对街区整体性的考虑,政府和规划部门决定“保持核心保护范围的相对安静和稳定,保持其整体性和完整性,同时允许外围建设控制地带结合少量史料价值一般的历史建筑形成旅游聚客锚地”[6]347。按照这一思路,规划“以两个具有场所意义的开放空间和五个特色鲜明的入口门户为载体”[6]351,提升完善街区功能以满足旅游的需要,具体包括两个核心、五个节点和一条线路③。为了使规划方案更加深入人心,规划单位还给它起了一个十分响亮的名字——钻石策略(图1),即将五大道的核心保护范围比喻为一颗硕大的钻石,周边高层建筑之间散落的、零星的历史建筑则是大钻石周边镶嵌的小钻石。这种通过命名来标记重点事物的方法在潜移默化之中影响和规定了人们看待五大道的方式与态度,从而为五大道景色的神圣化奠定了基础。

(二)装裱及推广:以消费为特征的节点再造

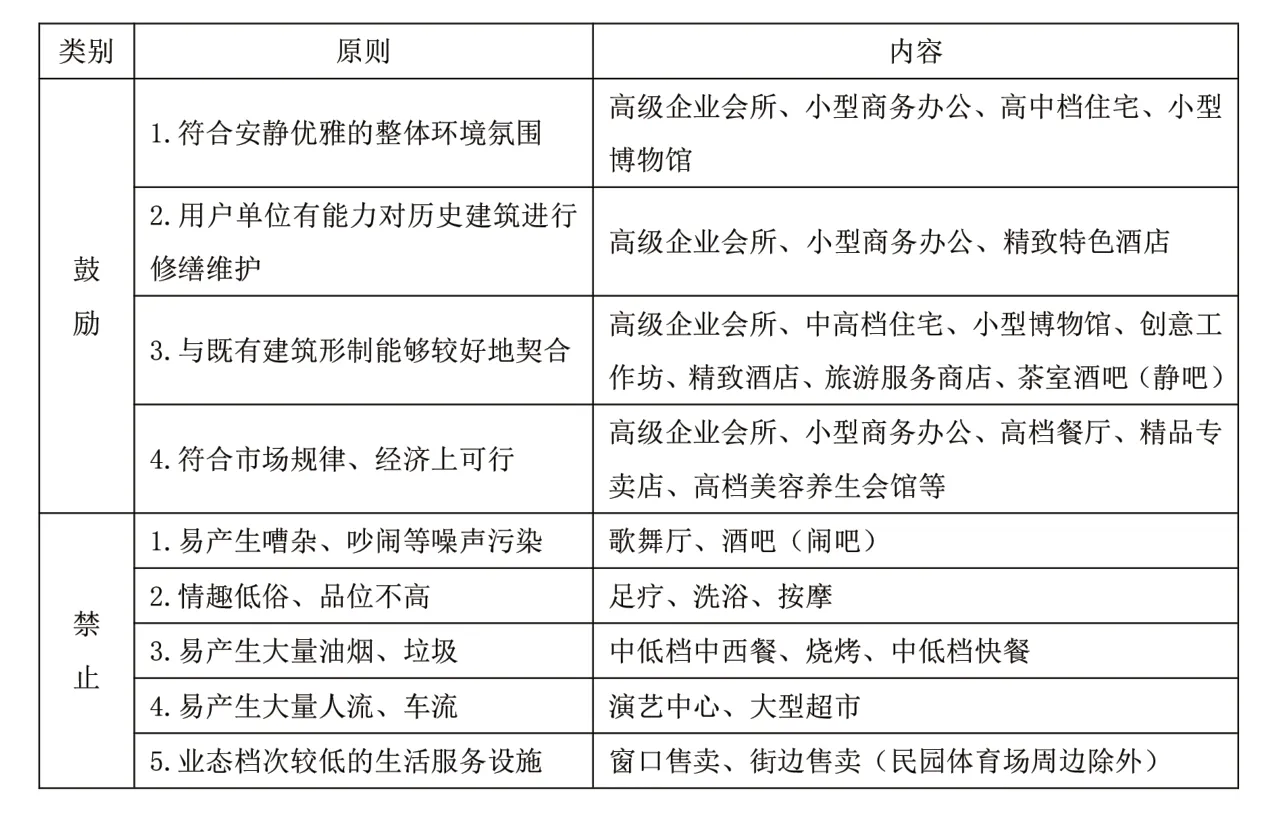

随着以促进旅游发展为目标的五大道更新规划被命名为“钻石策略”,其整体的装饰风格也被确立下来。规划在建筑使用功能方面明确区分了高级与低级、高雅与低俗,从而在鼓励和禁止的双重维度中渗透出浓浓的消费主义气息,诸如积极提倡开办高级企业会所、高档餐厅、精品专卖店、精致特色酒店、高档美容养生会馆等高端消费场所,禁止和排斥烧烤、街边售卖、快餐、大型超市等普通消费形式(表1)。通过对这些重要节点的装裱与推广,物品的“神圣性”逐渐被彰显出来。其中,将位于“钻石”核心位置的民园体育场改造为辐射全域的游客服务中心无疑是最具旗舰意义的事件。

表1 对五大道建筑使用功能的要求

民园体育场是中国最早兴建的现代化体育场之一,后因设施老化而被弃用。随着五大道更新规划的展开,2012—2014年民园体育场进行了历史上最大规模的一次改造。这次改造采用了存表去里和功能重置的模式:其外围看台被全部拆除,取而代之的是新建的欧式建筑外沿,建筑内部增设了餐饮、购物、休闲娱乐等多种消费业态,使该体育场从专业的体育运动场所转变为休闲公园和标识性的游客锚地。规划部门将之誉为“中西合璧的城市客厅”(图2)。不过,这个“客厅”虽然没有准入门槛,任何人都可以随便逛上一逛,但除了欣赏豪华的“装修”之外,若要真正地参与其中,里面的消费仍然是价格不菲。在五大道上,与此类似的改造还有民园西里、先农大院和庆王府。由此看来,五大道的“装裱及推广”实际上是要将它塑造为一个宏伟的“物神”形象,通过符号化拼贴、标签化装饰以及消费化改造共同完成历史景观的崇高化再现。同时,作为一种消费行为,旅游还是建构自我身份认同的重要手段。由此看来,这种凭借技术性语言将历史素材巧妙编织进消费语境而生成的历史景观的符号化再现,在建构游客自我身份想象的同时,也在推广过程中通过各种媒介的宣传形塑了潜在游客的心理预期。

图2 民园体育场的旧影与新照

(三)奉祀:固定线路的马车游览

奉祀犹如一场朝圣——游客离开熟悉之地,全身心地投入到那个遥远而神圣的地方。在当今的五大道,最为流行的朝圣方式是乘着观光马车沿着固定的观览线路“敬拜”那些被选定的知名景点(图3)。相比以电能或化石燃料为主要能源、象征着机械时代速度与理性的观光车而言,行驶在非现代化街区中的马车作为前现代社会的“孑遗生物”,似乎更能激发起游客的历史代入感。当马车徐徐走过五大道的街头,一座座历史建筑的身影从游客眼前飘然而过,配合着导游的讲解,整个街区变成了种种传奇故事发生的背景,广阔的历史画面也在一个接一个的故事中依次展开。用一个不太恰当的比喻来说,五大道上的马车,这个违和感极低的存在已然成为沟通现在与历史、真实与幻象之间的“虫洞”。身处其中,游客能够获得更多想象旧日生活的可能。另外,为了方便游客观看,政府部门还将部分院落的实体围墙更换为栏杆。这种改变历史建筑原真性的做法虽然遭到了许多规划设计专家的反对,但却依然得到了实施。总之,在马车这种前现代交通工具的作用下,整个五大道被串联成一个值得观看的理想化的景观。正如厄里所说:“许多旅游活动本质上完全是个视觉性经验。为了实现凝视,才会精心规划,让游客遇见‘他者’,并为旅游经验提供某种能力、娱乐和结构。”[1]16

图3 五大道的马车游览 图片来源:作者自摄

(四)机械复制:新媒体时代的现场唯一

厄里将游客的旅游行为称作“游客的凝视”,并且指出这种凝视“是由社会塑模、后天习得的‘观看方式’。它是动态影像和再现技术建构而成的视野(vision)”[1]3。在这里,所谓的“动态影像和再现技术”实际上就是机械复制,指的是“使用大众媒体大规模地复制那些被神圣化的物品,如照片等印刷品或是模型等”[9]。在现今新媒体技术日益发达的情况下,复制的手段也越来越多样,并且早已超越了传统的照片、印刷品、模型等的界限。瓦尔特·本迪克斯·舍恩弗利斯·本雅明(Walter Bendix Schoenflies Benjamin)认为,机械复制时代的艺术由于受到商业资本的过度侵袭和破坏性再利用而逐渐沦为资本逐利的工具和象征符号,从而失去了原有的“光韵”(aura),变得单调肤浅和缺乏意义。但是在旅游景观设计之中,这似乎恰恰是景色神圣化的最关键一步。在《游客的凝视》(The Tourist Gaze 3.0, 2011)一书中,厄里分析了摄影、数字化对游客凝视的影响,并认为它是“促使游客凝视发展与延续最重要的技术”[1]179。在他看来,摄影这一被大众视作能够客观化全世界的技术实际上制造了想象的地理,而商业旅游摄影更是为了挑起潜在游客的欲望,因而必然要展示出更加刺激与魅惑人心的地理。

这种情形与当今的网红打卡颇为类似。游客到达目的地后,可以通过直播、视频、朋友圈等多种方式对目的地的景观进行即时复制,也可以在旅行结束后通过网络上传和分享旅行日志、评价目的地等方式进行滞后复制。甚至连游客购买官方推出的文化衍生品的行为,其实也构成了某种意义上的复制。随着复制品的与日俱增,原物似乎并没有被复制品所取代,而是因为它的真实性和现场感变成了被膜拜的偶像。或者说,“恰恰是因为这些机械复制品的存在,才能凸显出原物作为‘唯一存在’的重要价值”[9]。

(五)社会再生产:在地居民与街区活力的营造

在旅游规划中,目的地文化的“可参观性”塑造也可以看作地方性重新发掘的过程。在地理学上,地方性除了表现为静态的物理空间之外,还有以在地居民生活图景为主体的活态地方性一说,而这也是该地得以保持地域特色并且持续吸引游客的重要因素之一。因此,这里的“社会再生产”说的就是旅游规划与在地居民的关系,即“社会群体、城市或是地区以景区的名字命名,将其转变为一种社会化的符号”[9],并使之周而复始延续下去的过程。五大道的更新规划在满足聚集旅游和商业人流的同时,力图更好地保持其核心保护范围内较为安静的历史文化氛围。为此,如何对待当地居民就成为一个不得不面对的问题。当时有专家建议将低收入居民全部迁出,以恢复历史上较纯粹的高档居住品质。但是由于高昂的动迁费用以及出于地区原真性的考虑,最终决定允许少量居民继续留在五大道作为社会变迁的真实反映,并且通过提倡慢速交通、保留中小学校、允许小规模自营商业等措施维持原有生活方式,以实现双赢的局面。[10]

另外,在维持更新地相对复杂居民结构的基础上,鼓励在地居民参与地方营造,也是规划设计领域经常用来激发社区感、凝聚力和活力的重要手段。反映在五大道旅游规划中,最突出的表现就是夜市的举办。夜市开幕当天,五大道人流如潮,绚烂的灯光秀将民园体育场映得五彩缤纷。剧场歌舞、路演巡游……一个个精彩的节目吸引人们驻足欣赏,拱廊内120余个市集摊位前更是人头攒动,许多在地居民也参与其中,营造出良好的街区活力(图4)。不过,这一方式能否长期影响在地居民,使之形成真正的社区凝聚力,还需要深入考察和长期关注。但值得提倡的是,通过引导居民自发式更新来激发五大道持续发展的内生动力,不失为一种促进其社会再生产的良好途径。

综上所述,五大道遗产旅游景观的构建说到底就是通过重要节点的消费化再造、固定线路的游览观瞻、新媒体技术的打卡复制以及当地居民参与的街区活力营造等多种方式,围绕遗产资源建构起一套.“将过去带入现在并提供一种仍然能够体味得到的过去”[11]的话语体系。在这种语境下,规划设计通过视觉审美逻辑的控制,制定出相应的功能形象定位来强化一种文化的隐喻,进而“透过这些制造感觉的符号和空间的邂逅”[12],建构起人们对于五大道过去的文化想象。

四、五大道“可参观性”的建构机制:阐释过去与城市形象重构

经过街景的神圣化再造,五大道借助设计的力量将过去以可参观的形式呈现出来。不过,这个可参观的过去,并不是对五大道历史的全景式观照,而是将其凝固成某些特定的历史片段。值得玩味的是,这些片段并没有将五大道恢复为社会主义改造后的人民性景观,而是将它推回到了更遥远的过去——英租界的高级居住区。这个被西方列强强行开辟的飞地空间,本应作为城市的伤疤,但如今却变成了供人玩赏娱乐的城市名片。游客沉浸其中,非但没有不适之感,反倒因为它的异域风情和高端的环境设施而倍感愉悦。迪克斯认为,文化是生产可参观性的核心。那么,是什么样的内在驱力使五大道的旅游规划选择以发端于租界的异域文化为主题营造街区的景观环境,并且从中生产出先进性的城市地标呢?或者说,在设计中,如何为租界祛魅并将其转化为中国社会及文化现代性转型进程中的实验田和开拓者呢?

在此,大卫·罗文索(David Lowenthal)的观点颇具启发性。在《过去宛如异乡》(The Past is a Foreign Country,1985)一书中,他说:

过去就像是一个遥远的异域国家,不管我们对它了解多少,我们始终不能认识它的全貌,也不能完全了解当时的人们生活的真实状态。重要的不是过去到底是什么样子,而是要了解人们为什么需要过去,怎样理解过去,甚至怎样改变过去。历史、记忆、遗产、遗存这些概念其实是互相交织在一起的,生活在现在的人们,实际上在不断操纵这些概念和它们之间的关系,以便寻找有利于自己的解释。[13]36

这段话的意思就是说,过去会随着时代变迁而不断被赋予新的意义,这些新的意义往往是根据当代的需要所给予遗存的解释,或者说是混合了历史遗留和当今想象的东西。他还进一步提出了遗产制造的观点——历史学试图记录随时间流逝而逐渐模糊的过去,而遗产制造则是随意采撷过去的一些片段,创造遗产内容,满足现在的政治经济目的。[13]37这就是说,若要使遗产和旅游之间建立联系,势必要将遗产从历史、艺术或科学等层面的普遍价值转化为旅游吸引物。在此过程中,一定程度的选择和重组是必然会发生的。其关键就在于对遗产进行怎样的解释。

(一)“万国建筑博览会”作为他者言说的合理化

众所周知,“万国建筑博览会”是五大道最著名的区域意象。这一鲜明特征乃是近代列强侵略的产物。史学界素有“近代中国看天津”的说法。当时,列强用坚船利炮一次次击碎天津的海防,进而威胁京师的安全,中国也被迫走上了近代化的道路。这本是一段屈辱的历史。但是游客在曾经的“国中之国”中旅行却并没有参观大沽口炮台时的屈辱和肃穆之感,也没有参观平津战役纪念馆时的抗争与革命之情,反而因为街区建筑美学的宣扬和名人逸事的渲染表现出了些许的向往和羡艳之意。这种现象是如何被生产出来的呢?

首先,借用爱德华·沃第尔·萨义德(Edward Waefie Said)“想象的地域及其表述:东方化东方”[14]的观点来看,“五大道既是现实的区域,也是想象的空间,它通过空间的想象生产出关于都市的记忆与历史,并赋予它以现实性。它的角色和意义只有在其被赋予之后才可能获得客观有效性”[15]。其意思就是说,游客对五大道的现实情感实际上对应的是五大道作为现实区域所承载的想象空间,这是一种被规划和各种宣传所引导规训的产物。在当代旅游规划开始之前,相关文献资料其实已经潜移默化地影响了规划的定位。在常见的文本中,最为流行的是关于小洋楼建筑风貌和居住者生平故事的记述。这些记述虽然描述了五大道作为租界的起源,但多以背景的形式存在,由于没有多少博人眼球的传奇事件而被一笔带过。相反,五大道的各色建筑则被刻意塑造为各类奇观异闻的发生场,它们以一种凝固的形态担当了历史参与者及见证人的角色。而生活在其中的各类名人,他们的英雄伟业和命运际遇连同生活起居的宅邸一道被整合成了一种奇特的景象,从而共同组成了近代中国百年激扬动荡的历史,也共同见证了这座城市苦难辉煌的前世今生。于是,我们在规划方案中便看到了如下的表述:

五大道在当时的高级住宅区中规模最大、社会名流最多,……神秘而幽静,备受人们向往。[6]23

近年来五大道的文化含金量似乎愈来愈高,对于天津人来说,它不再被视作过了时的昔时遗物,相反渐渐成了天津的一种城市标志,甚至升华为一种骄傲了。[6]38

每幢建筑里都有故事,可以说五大道展现了近代中国的百年风云。[6]40

在这些溢美之词的指引下,五大道被奉为至宝也就顺理成章了。同样,“钻石策略”的制定也就无可厚非了。在此,为了使这一问题的论述更加明晰,不妨再借用央视纪录片《五大道》中关于庆王府的介绍加以类比。该片对庆王府的介绍主要集中在《遗风》一集。镜头通过相互交叉的现实的空间环境与一连串虚构的“小德张”的生平逸事来完成。前者为实景拍摄,后者则主要以情景再现的演绎方式来展现。这种实与虚的叙事技巧实际上将事实性的和艺术性的语言交织在一起,通过口述、史料、演绎等素材混编的蒙太奇手法,在诉诸历史“事实”的过程中,选择了想要的“事实”。在该纪录片中,我们看到了这样一段话:

许诺从没想到,自己这妥协来的人生,居然演变成了幸福的模样,他是满足的。尤其是在他碰到难题想放弃的时候,心头就会出现丁小慧的眼神,是笃定的,平和的,让他觉得自己还能做些什么。

在炮火与汽笛交替、银元与机器交响的舞台上,侵略军、传教士、政客、军阀、遗老、商人、江湖浪子、投机赌徒,各色人等粉墨登场,上演了一出出人生戏剧,或荒诞、或悲壮、或传奇、或震撼,性格鲜明,情绪饱满,充满命运感和时代性。[16]

由此可见,通过纪录片的塑造,五大道作为租界被殖民体系规训和改造的历史逐渐被社会名流的传奇故事和隐秘生活所取代。这种实中有虚、虚中有实、虚实交缠的艺术表现手法无形中塑造了观者对于历史的认知和想象。

总之,通过规划方案和纪录片的类比可以发现,以建筑和人物为核心的五大道叙事方式弥合了殖民叙事所带来的屈辱感,从而将一部苦难史转变为一部奋斗史。换言之,在五大道叙事中,租界作为列强殖民的原罪记忆被转化为一个个风云人物的传奇命运,这些个体的命运又被置入民族振兴的历史洪流,殖民记忆由此被淡化,同时也为五大道意象的敞开奠定了基础。在这个开敞的空间里,宿命感、时代性这些进步意义也被生产出来。基于此,“万国建筑博览会”..作为曾经的他者和异质空间连同近代被殖民的原罪记忆一起在正向的叙述语境中被逐渐模糊掉了,使之成为中国现代性进程中一种合理化的言说方式。而旅游空间的建立一方面承袭了这种叙事方式,另一方面也通过旅游话语体系进一步强化了大众对它的认同。如今以“万国建筑博览会”来形容天津,没有人会感到诧异和不适,反而会感到贴切和赞誉。

(二)欧陆风格的正当性与进步的城市形象

如前所述,“万国建筑博览会”作为列强经营天津的记忆被逐渐消散的过程,说到底就是将其置入民族独立及社会文化现代性转型的叙事语境中重新阐释的过程。这种方式使得曾经作为高级居住区的五大道变成了天津走向现代化的代名词。于是,恢复和生产高端化的景观也就成为一个具有进步意义和划时代特征的事件,甚至可以说“五大道不仅融进了近代中国百年历史与民族伟大复兴的中国梦,而且也成为建设国际化港口城市与生态宜居城市的理论依据”[15]。因此,对这些租界时期遗留下来的建筑进行保护、更新和旅游开发甚至积极宣扬就成了一件具有重要意义的事情。

随着20世纪80年代改革开放后大规模城市建设浪潮的到来,一些城市管理者对待非现代化城市区域的具体措施越发体现出目的和利益至上的味道,而借推动旅游开发获取相应经济效益的五大道更新规划在很大程度上遗留了这一时期的影子。在这样的背景下,“万国建筑博览会”作为五大道的租界记忆转变为“中国近代最开放、最快捷地接受外来现代文明的城市形象”[17]45并且得到进一步的强化,也就不是什么令人吃惊的戏剧性变化,而是自然而然甚至迟早会发生的事情了。在此基础上,虽然近年来全国范围内都因炮制和模仿欧陆风格而受到了普遍的质疑,但是在天津,这种风格却仿佛具有一种作为地域特征的天然的正当性,“沿着外环线甚至更远的地方行进,可以发现很多已建成或在建的褐石洋房,销售人员会告诉我们这些建筑具有天津特色,就像城里的五大道和意式风情区”[18]。由此而论,五大道已从区域标识上升为一种合理的城市意象和身份象征。而2014年央视纪录片《五大道》用一个历史文化街区串联起天津九国租界的近代史乃至整个六百多年的建城史的展演方式,实际上也就成为五大道区域意象取代鼓楼、杨柳青等传统和民间意象,重构天津城市意象的标志。

那么为什么要重构出这样一个具有进步意义的城市形象呢?在这里,不妨先引入上海的例子加以类比。因为在中国,殖民记忆转变为现代文明象征,进而成为受人膜拜的城市标识的案例并非只有天津,最著名的当属上海。类比上海近些年的城市建设,当有助于我们深化对五大道更新规划与旅游景观设计的理解。

在高速的城市建设浪潮中,上海有一个显著而有趣的现象,即表现出对20世纪二三十年代远东国际大都市“东方巴黎”的怀恋与想象。这种想象与飞速的现代化建设形成了历史与现在的时代双重奏,从而重塑了上海在当代中国和世界上的独特身份——“一个早已经历过现代化发展并继续引领中国现代化发展的城市,一个最早具有国际化经验并继续拓展国际化领域的城市,一个善于接纳并消化西方经验的、最具世界主义特质的城市”[17]46。换言之,上海因此成为“当代‘最中国’,也是‘最世界’的城市”[17]46。对于近代中国北方城市的翘楚来说,这想必也是天津所希望成为的样子。然而实际的情况却不容乐观。造成这种现象的原因是多方面的,在这里不作深入的讨论。但天津近年来发展的相对迟滞却已是一种共识,正如文化学者冯骥才所感慨的那样:“在二三十年代,大天津与大上海——这两个近代中国一南一北的名城,曾经何其相像!但奇怪的是,改革开放后,上海人很快地一脉相通衔接上昨日的都市感觉,找到了那种历史的优势……但天津好像失掉了这个昨天。”[19]从这种意义上说,五大道的更新规划通过强调当年规划理念之先进、建筑技术之精湛、市政设施之牢固、娱乐场所之完善,以及不断地回顾发生在五大道上的种种中国近代史上的第一次,甚至鼓励引进高级企业会所、中高档住宅、高档餐厅、精致特色酒店等高级业态,禁止歌舞厅、中低档快餐、街边售卖等低端业态的做法,都可以看作将过去按照某种欲求中未来的样子进行再造的行为,或者说通过回溯过去来想象这座城市美好未来的方式。而旅游空间的建立对于这些意义的传达无疑起到了至关重要的作用。在这个空间营造的过程中,当年建筑所呈现出的技术神话以及现今通过居民参与所形成的街区活力,都向外界传达出天津的未来会像它的过去一样美好的观念。

综上所言,通过对五大道遗产旅游景观规划设计背后社会建构机制的分析,可以发现,将过去赋予“可参观性”来生产遗产景观的方式,其实并非一个单纯的设计行为和现象。作为一项有组织、有计划的系统工程,它所希望达到的目标是通过规划设计这一中转站的包装和加工,生产出具有进步意义的城市形象,再经由大众旅游这一社会再生产的行为获得进一步的扩散和确认,最终通过回溯过去的方式言说关于未来的城市愿景。

五、结语:在可参观的过去中言说现在与未来

迪克斯认为,作为“可被参观的历史”(history made visitable),遗产旅游景观是在可参观性文化经济之中被生产出来的,目的就是吸引尽可能多的参观者来到遗址,并且用有意义的方式与他们互动交流[2]141。这种通过遗产旅游将自己的休闲活动与记忆中的或是认定的过去联系起来的行为,[20]按照人们的通常理解,最恰当的描述就是“怀旧”。

作为一种基本的心理机制和情绪功能,怀旧是“对于某个不再存在或者从来就没有过的家园的向往”[21]导言2。它是距离的表达式,代表了一种丧失和位移。在人们的普遍印象中,怀旧之情由来已久。它是一种美学实践,最突出的表现莫过于诗歌。但令人感到意外的是,在英文语境中,“怀旧”(nostalgia)一词最早出自医学。1688年,瑞士的约翰内斯·侯佛(Johannes Hofer)医生假托nostos(返乡)和algia(怀想)这两个希腊词根将其杜撰出来,用来表示在外征战的士兵因思念家乡而产生的各种疾病。自此至19世纪,医生们都渴望从病人身上找到这一错误表征的“病理性骨骼”。19世纪以来,西方社会逐渐从传统的农业社会转变为工业社会。现代性成为与古代作别的分水岭。它既带来了技术的进步,也让人们因为受到了理性原则的控制而变得焦虑和苦闷。他们希望从生活的连续性中突然消失或离去,在回味过去中寻求一丝慰藉。于是,许多精神分析学家开始将怀旧视作一种心理问题,赋予了它精神脱离常规或大脑失控的含义。20世纪中叶以后,人类进入后工业时代,技术革新带来的物质文明加剧了人的异化,碎片化成为人的日常生存状态,自我的认同危机日益严重。许多学者认为,这一现象“源于传统与现代生活的脱节,这使得现代人面对危机都不约而同地转向对传统、历史、过去和民族等共同话语的追寻”[22]。整个社会都开始精神寻根,表现出愈发深重的怀旧情结。在社会文化变迁的大背景之下,怀旧具备了古典和现代两个向度。如果说古典型怀旧更多是出于古人去国怀乡的个人心理需求的话,那么现代型怀旧则无疑是现代人逃避当下社会的急剧变迁所造成的心理紧张与精神焦虑的避难所。除了个人心理和精神情感的因素外,社会学意义一跃而起,成为现代型怀旧的主导意义。至此,怀旧完成了从生理疾病到心理情绪再到文化情怀的转变。斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)将此称为由需要被医治的个人思乡病到无法医治的现代世纪病的转换。

作为这种世纪病的表征之一,遗产旅游在当今成为一种流行的社会现象也就不足为奇了。人们将它视作逃避现代性焦虑的一种重要手段,游客通过在旅游中追求“过去的好日子”的形式来找寻本真的自我。不过,这场看似由个人情感记忆主导的怀旧之旅,其实与家国情怀、民族认同以及共同体的建立密切相关。也就是说,以遗产旅游为代表的现代型怀旧,在某种意义上是地方性主体人为建构和特意制造的结果。他们通过对历史文化遗存的发掘和利用,将怀旧从个人记忆演变为一种制度化和机构化的国家策略。在这样的策略中,管理者和规划设计部门希望游客通过瞻仰自己国家遗迹的方式来建构他们对国家、民族和历史的自信与自豪。正如皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)所指出的那样,纪念之地需要在记忆环境消退的时候有组织、有计划地建立起来,用以协助弥补时间的不可逆转性。博伊姆将此称作对当下生活及历史变迁节奏日益加速时代的某种自我“防卫机制”[21]导言3。如此看来,遗产旅游景观实际上是以怀旧美学为外部特征,通过回溯言说现在甚至未来的一种方式。其最明显的特点就是多重时空的交错混杂——在现在的时空里构建了一个关于过去的时空。这个时空既说明了过去的真实性,又验证了现在的必然性,更指向未来的合理性。或者说,怀旧并不永远是关于过去的,它可能在回顾性的同时恰恰指向了自身的反面,即前瞻性的。[23]

总而言之,遗产旅游景观并不只是简单地为了过去而保留过去。它们总是以满足参观者的视角和意愿为目标被展示出来,从而不仅为参观者提供了与当代视角相呼应的过去观,还在展示之中隐含了对城市形象及精神的塑造,凝聚了对城市未来发展愿景与蓝图的宣扬。由此,可以进一步推演出遗产旅游景观设计内在的文化逻辑,即地方性主体通过遗产重塑生产现代型怀旧产品,并从中输出差异性文化形象以获得身份认可、构筑自我认同的纽带。简言之,就是从遗产所映射的过去之中形塑城市地标与形象,具体可分为被筛选的过去、被组合的旅游奇观,以及被建构的城市形象与未来想象三个阶段。

首先,被筛选的过去。在约翰·坦布里奇(John E.Tunbridge)和格雷戈里·约翰·阿什沃思(Gregory John Ashworth)合著的《遗产不谐音:过去作为一种斗争资源》(Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict, 1996)一书的第一章,作者首先辨析了“过去”“历史”和“遗产”三个近义概念的异同。作者认为,过去指的是已经发生的事情,历史则是为了描述过去而进行的一些选择性的尝试,而遗产则应理解为从历史中塑造出来的一个当代产品。也就是说,遗产是为满足当代的需要而被有目的性地开发和塑造出来的,人们通过占有一些过去的资源来制造遗产。在制造过程中,人们根据目前的需要从想象的过去中选择出应该继承的物品来遗传给想象的未来。[24]由此便诞生了一个十分有趣的概念——“遗产工业”,而有意识地对过去进行筛选则是启动“工业生产”的基础。在此过程中,“既有对过去的记忆,又有对过去的遗忘,不管是记忆还是刻意遗忘,都是为了满足现在的政治、经济需要”[13]37。

其次,被组合的旅游奇观。当有利用价值的过去被人为地选择出来后,即进入了装饰与制造的阶段。经此阶段,被遴选出的过去就会如得道高僧开光过的法器一般,展现出神圣的力量。例如,五大道高端化消费空间的营造。经过规划设计者的包装与加工,遥不可及的历史文化不再被看成与购物、吃喝、放松、玩乐等休闲活动相冲突的事物。相反,这些旅游消费的形式变成了接触历史文化的途径。这种情形正如迪克斯所说:“越来越多的场所通过构造可欣赏可参观的环境来增加游客数量,于是越来越多的人发现自己居住的地方就致力于文化展示,而且希望其他地方也提供文化展示。”[2]49-50

最后,被建构的城市形象与未来想象。简单说来,就是要塑造一个既可以展示城市现在,又能够代表城市未来发展的美好形象,只不过这个形象的塑造是通过回望过去的方式来完成的。作为现今天津14片历史文化街区的示范工程,五大道旅游规划设计所希望达成的效果,就是将中国北方被迫最早接触外来现代文明的城市印记转化为符合当今时代主旋律的自主开放的城市文明的象征,用曾经领先于其他城市的最先进的姿态来勾画未来同样会像过去一样鹤立鸡群的美好愿景。另外,这种城市意象的传达并没有通过权威教化的方式,而是通过旅游这种休闲的柔性手段,由此使得参观者以及身在其中的居民都能够自觉地构筑起对这一城市想象的认同。

注释:

①克利俄(Clio):古希腊主管历史、史诗的女神。

②五大道的形成与天津英租界的扩张密切相关。从1860年到1903年,英国在短短43年的时间里将“原订租界地”向外扩张了三次:第一次扩张(1897年)自海大道(今大沽路)向西扩展到墙子河内侧的围墙(今南京路北侧),称之为扩充界(British Municipal Extension);第二次扩张(1902年)将美租界纳入其中,称之为南扩充界(Southern Extension);第三次扩张(1903年)在此前的基础上再度向西推至围墙以外,越过墙子河(今南京路)直到旧海光寺大道(今西康路),南侧则沿马场道到佟楼,称之为推广界(British Extra Rural Extension)。在第三次扩张中,五大道地区被划入英租界。详见天津市地方志修编委员会:《天津通志·附志·租界》,天津社会科学院出版社,1996年,第39—42页。

③两个核心是指以民园体育场和睦南公园为代表的两个具有场所意义的开放空间。五个节点是指黄家花园、小白楼、马场道、西康路和成都道等五个方向进入五大道地区的门户节点。一条线路是指由重庆道、香港路、睦南道、昆明路组成,串联两个核心与五个节点,充分展示五大道风貌特色的旅游路线。详见朱雪梅:《中国·天津·五大道历史文化街区保护与更新规划研究》(修订版),江苏凤凰科学技术出版社,2019年,第350—351页。