“BIM+智慧工地”系统在建筑工程质量管理中的应用

张永钊

(广州开发区建设工程质量安全监督站)

随着建筑业的不断发展,建筑项目的工程量、复杂性以及工期进度也变得更为复杂,传统建筑行业的工程管理方式所表现出的物资消耗量大、造价成本高以及施工进度安排不合理等问题已严重制约了其发展进程[1-2]。建筑行业发展困境与现当代信息化技术水平的难以匹配性呈现其摆在面前的重要发展内容,其中李久林等学者基于建造发展进程对智慧工地的架构设计、平台设计进行了分析[3]。李涵学者认为信息技术是保障施工质量管理的重要内容,并引入建筑信息模型(Building information modeling,BIM)技术来实现对建筑工程全周期的管理和检测[4]。张志伟等学者将建筑信息模型与智慧工地平台相结合来实现对施工进度的管理分析,结果表明该方式能有效实现工期的调整,且在提高施工质量保证了信息的准确率[5]。建筑工程质量作为项目投资价值的重要表现,其与建筑行业的发展以及人们的生活质量息息相关[6]。研究针对建筑工程质量管理问题,借助BIM 技术平台进行数字化平台构建与设计,并通过建模分析、施工场地布置优化以及信息设备平台的结合来实现信息交换及共享的连通性,通过设计工期-成本模型以及引入改进的粒子群算法进行施工进度智能优化,以更好在合理施工范围内实现工期组织的优化,提升工程质量效率。借助BIM 技术分析建筑工程信息化智联管理,以期推动该领域的数字化转型发展具有重要的价值意义。

1.智慧优化配置在建筑工程信息化质量管理中的应用

1.1 BIM 技术支持下的智慧工地系统整体布置优化设计

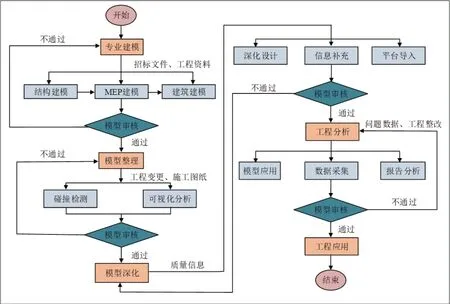

智慧工地是指借助信息化手段和设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟,以更好保证互联协同下的智能生产,实现工程组织与人员的相互交互,进而提高工程管理水平[7]。其中数字化技术能对工程建设信息及施工管理进行集成表达与分析,数字化模型实现了二维图纸的三维立体转换,且建设信息的加入也丰富了模型,能提高施工质量管理水平[8]。故研究提出以BIM 技术进行智慧工地设计,并将其与Web 相结合,进行信息管理平台设计。在进行数字化建模时,要坚持准确性、共享性、合理性等原则,且在该过程中要将BIM 标准与建筑结构特点相结合,遵循工程实际情况进行施工。BIM 技术的数字化建模流程如图1 所示。

图1 数字化建模流程示意图

其中建筑工程项目中的现场施工阶段可借助可视化交底来实现,简单的建筑图纸难以对建筑施工中较为复杂或模糊表达的节点或区域部分进行区分和理解,导致施工错误和质量问题较为突出。而BIM 技术的引入对于隐患类质量区域问题能实现三维可视化设计,并为现场施工提供较为准确的数据信息。为更好地对现场施工质量进行信息化监控,包括物料数据、劳务人员信息、设备运行数据等,需要构建起现场智慧工地整体系统,对各项设备进行位置及数据传输方式进行规划[9]。在施工现场,需要借助物联网技术对智慧工地系统的各个子系统进行数字化对接,并可在多端口对施工质量数据进行监控和采集,以实现全面质量管理,包括人员管理、机械管理、物料管理、管理方法以及环境管理优化等方面[10]。研究以PHPCMS 后台管理系统为架构设计,以满足“BIM+Web”为核心的综合管理交互系统,其系统内容包括数据层、模型层和应用层。

其中数据层主要是对信息数据进行存储和管理,包括结构化的BIM 数据以及非结构化的文档稀疏数据,且该层主要是对服务请求进行分析,并将反馈结果返至Web 服务器,完成访问与连接功能[11]。在模型层,主要是将收到的请求服务发送给数据库,完成上下层的功能连接,应用层则是实现工程信息的录入和信息模型的共享。且在信息储存中,为保证构件信息的匹配性,研究以交互进化算法进行人为选择,如图2 所示。

图2 交互式算法流程示意图

在该交互算法中,构件信息提取、存储和验收部分,都是通过新目标和子程序的不断构建来完成,构成的子程序又继续实现对主程序目标的扩展,最终实现对构件信息的选择与匹配。

1.2 施工进度智能优化管理

借助BIM 技术进行建筑信息的建模分析,并将其应用在场地策划、节点优化以及管理排布等方面,能较好实现数字化管理平台的构建和组织体系的完善。同时,智慧工地的优化离不开对建筑工程信息的管理,其中施工进度作为工程项目的重要内容,关乎整个施工进程质量和水平。工程管理的目标是保证工程质量基础上实现利益最大化,其中尤以工期管理最为重要,研究基于工程施工组织设计,设计施工进度智能优化。施工进度优化与其影响因素相关,包括资源、资金、技术水平、自然条件,在限定时间内实现成本的最小化是优化其进度的重要内容[12-13]。研究基于资源和费用约束条件进行进度优化设计。实际工程应用中,施工成本的构成部分主要包括直接成本和间接成本,直接成本与施工过程中的资源投入情况相关,两者呈正比关系。而如管理费用、施工人员费用等间接成本也会随着工期的拉长表现出线性增长趋势[14]。故研究在对施工进度进行优化设计时,先假定基础条件以减少不确定因素对模型干扰。如施工进度的资金与资源投入都能满足进度的合理调整,总工期为工程进度中各关键线路的和。且施工过程进度不间断,间接费用如人员数量与施工速度成反比。基于此,可设计与工期-成本相关的目标函数,见式(1)。

式(1)中,D 表示施工进度中关键线路的施工工序数,为工序持续时间,xi为工序i 的间接费用总和,ct为单日间接费用,T 表示时间,表示目标函数的系数。设置施工进度的约束条件,见式(2)。

式(3)中,c1,c2表示的是局部学习因子和全局学习因子,r1t,j(t)为均匀分布的随机数,t 表示迭代次数,Xi(t)为粒子位置,Vi(t)为粒子速度,Gi,j(t)为全局最优位置,Pi,j(t)为个体最优位置。针对PSO 算法能以保证全局收敛的局限,研究引入势场理论对粒子进行约束以实现粒子的全局优化效果。量子空间中,粒子的位置和速度信息需要借助需波函数进行表达以实现两者的同时确定,则得到粒子的位置更新公式,见式(4)。

式(4)中,pi,j(t)表示粒子在时刻下的坐标,α 为搜索-扩张因数,C 表示平均最优位置,u 为均匀分布的随机数。平均最优位置的引入能有效提升量子PSO 算法的性能,其是个体在最优位置下满足适应度函数最小的位置。粒子的空间坐标可借助全局最优位置计算得出,见式(5)。

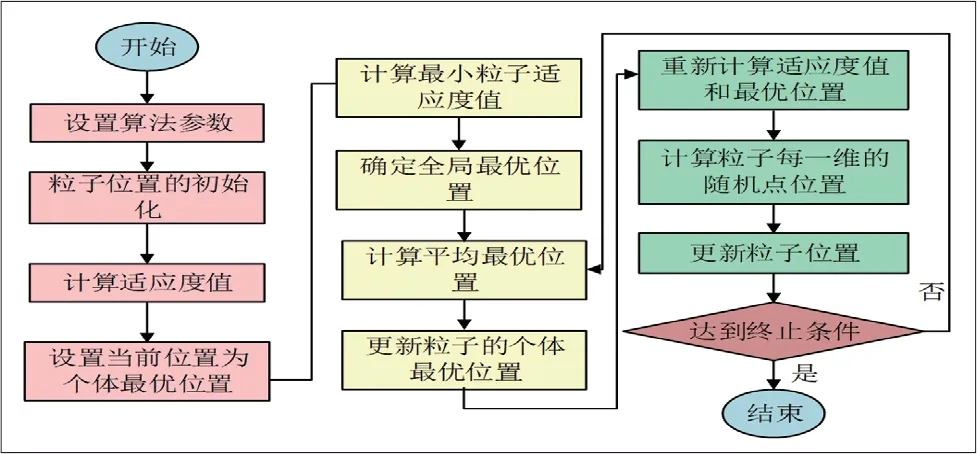

式(5)中,φ 表示区间范围在0 和1 之间的随机数。量子粒子群算法的计算流程见图3。

图3 量子粒子群算法的计算流程示意图

图3 中,该改进算法的首先确定好算法参数和粒子位置的初始化后,对粒子进行适应度值计算,其次将当前位置设为全局最优位置进行平均最优位置求解,对粒子的最优位置和适应度值进行更新和计算。随后对粒子在维度上的随机点位置进行计算更新,并判断其是否满足获得最优解则算法结束。

2.建筑工程信息化质量管理应用结果分析

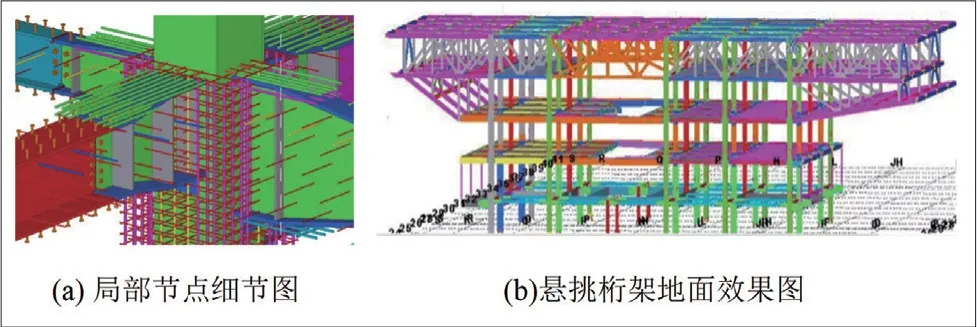

研究选择某工程项目为案例,在施工综合管理系统“BIM+Web”信息平台中进行应用分析。该工程项目总建筑面积超过160000 平方米,属于超高层大型建筑结构,整体结构为钢结构,构件较为繁多,且节点连接复杂,存在较大的施工难度。因该工程项目的施工资料较多,资料查找与更新效率较低,研究借助综合管理信息平台对该工程项目进行数字化及信息化模式运行,以更好评价研究提出的管理系统的可行性和优越性。信息管理平台中所选用的开发框架为PHPCMS,数据库管理系统则为Microsoft SQL Server 12.0,编码语言和软件借助JavaScript 和DreamweaverCS6_pj 来实现。并在系统功能部分,设计可视化施工、工作流程自动化以及项目信息数据的专业化管理等等。其中BIM 技术能对工程施工进度进行实时跟踪、技术反馈,借助Tekla Structures 软件进行检查,以减少信息重构,提高利用率。图4 为BIM 建模软件的部分效果图。

图4 BIM 建模软件的部分效果图

图4 结果表明,Tekla 软件在进行深化设计时,能较好对建筑结构的节点信息进行展示,其能有效降低建筑施工的失误率。依据BIM 技术下施工场地的数字化模型,可将其导入到Fuzor 软件中进行整体架构下的可视化模拟规划,包括监控区域范围、车辆行驶规划、管理人员管辖等。Fuzor软件是一款专业的建筑信息化软件,其主要作用是在建筑工程项目的不同阶段提供全面的协同和可视化支持,包括设计和模拟、协同和合作、建筑施工和进度管理、可视化和演示内容。

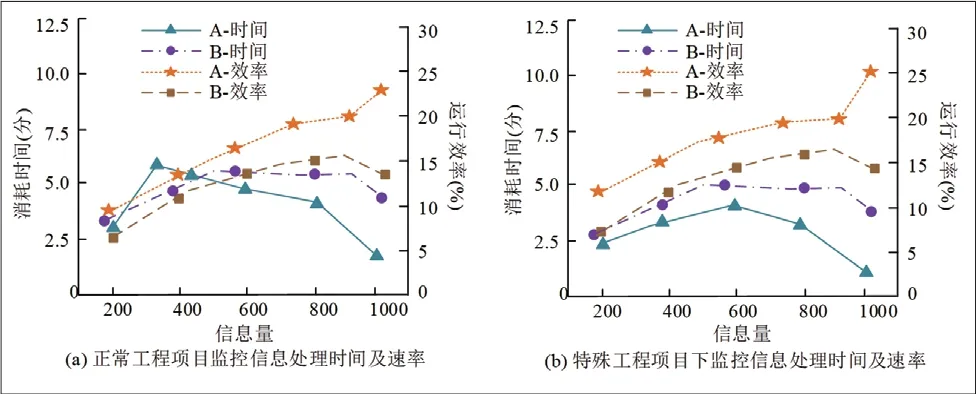

BIM 技术的三维可视化联合Fuzor 软件能实现对该工程项目中的监控区域进行规划,即对各监控布设位置进行模拟。Fuzor 软件中CCD 芯片和焦距参数的设置来帮助监视装置在不同观察角度的可视化呈现。监控信息处理结果如图5 所示。

图5 系统应用前后的监控信息处理结果

图5 中的“A”和“B”分别表示系统应用前和应用后的信息处理结果。图中结果表明Fuzor 软件能较好实现对监控信息的处理,其时间消耗和运行效率分别缩短和提升了10.26%和9.12%。且特殊环境下的工程监控信息仍具有较好的运行效果。Fuzor 软件能较好实现监控信息的管理和巡检,及时关联BIM 模型。随后对研究提出的智慧管理系统下的工程项目具体数据进行质量分析,其中改进粒子群算法主要是对研究提出的约束模型进行设置,将优化函数的参数具体设置为种群规模数量为50,问题维度为13,最大的次数为200,每天的间接成本最大值和最小值分别设置为1.0和0.5。包括人员管理、信息处理、施工进度等各方面。其结果如图6 所示。

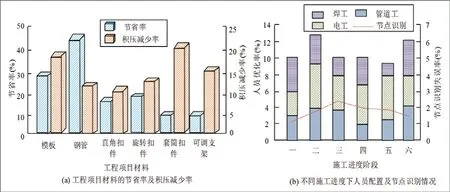

图6 工程项目改善结果

图6 结果表明,借助BIM 可视化软件下的工程量统计材料较之传统方式,有效实现了材料的节省,其中钢管、扣件以及支架材料的节省个数均在2000 个以上,有效节省率分别达到了43.28%、25.12%和17.34%。同时物料资源的积压情况也得到了明显改善,且积压减少率均在9%以上,其中模板、套筒构件以及可调支架三种物料的积压减少率为17.30%、19.05%和14.08%。可视化信息技术的应用有效减少了物料资源的浪费,且其对工程项目数据的掌握情况也能极大程度降低建设成本。且在不同施工进度下的人员安排情况表明,智慧系统平台下不同工种劳动力在不同施工进度中的配置情况得到大幅度优化,其优化率均在3%以上。具体表现为焊工、电工以及管道工在工程进度前期和中期的数量都有明显的增加,有效减少了劳动资源的利用效率,使工程施工进度效率有明显的提升。同时工程的质量巡检结果也反映出该智慧系统较好的应用性,其对于节点错误的识别准确率超过95%,工程的整体管理的有效性和整体性得到了提高。

3.结论

工程质量管理对于工程创优建设具有重要的作用,且工程的安全进度、成本控制以及建筑节能是保障工程施工的重要体现方面。研究为提高建筑工程信息化质量管理水平,提出智慧工地理念设计下的质量管理方法,即承载BIM 技术进行工程信息化建设研究。对研究提出方法下的应用效果进行实例分析,结果表明,BIM 建模技术下,建筑结构的节点信息能得到较好的展示,且整体施工进度能有效与BIM 模型相关联,实现信息数据的可追溯性。同时该方法下的工程钢管、扣件以及支架材料的节省个数均在2000 个以上,有效节省率分别达到了43.28%、25.12%和17.34%。其中模板、套筒构件以及可调支架三种物料的积压减少率为17.30%、19.05%和14.08%。施工进度下的资源配置优化率均在3%以上,工程节点错误的识别准确率超过95%,工程的整体管理的有效性和整体性得到了提高。借助BIM 技术进行智慧工地系统设计能有效提高项目管理的智慧化水平,提高运维效率。提高该工程项目在应用分析中不同影响因素的干扰情况是研究今后需要关注的重要内容之一。