首位“唢呐博士”把唢呐吹向世界

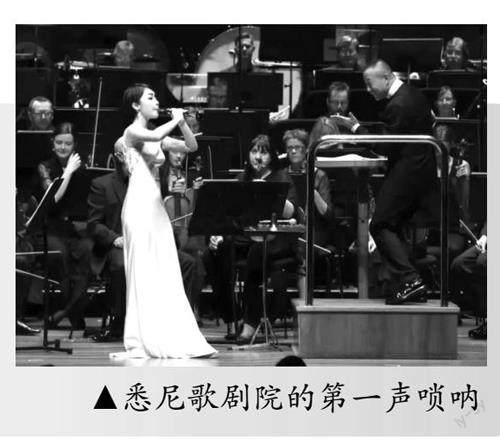

悉尼歌剧院的舞台上,响起了公鸡打鸣、母鸡下蛋的声音。这是经典名曲《百鸟朝凤》全新编排后的小巧思,而后40秒不间断的华彩段落吹奏中,百鸟和鸣、气象万千,整个墨尔本交响乐团为之静默。惟妙惟肖的乐音,来自舞台中央,身着简约礼服的女孩手中的那支唢呐。台下观众惊异、捧腹、屏息,继而掌声雷动。“大家都说我们中国唢呐去‘炸外国场子了”,传统民乐与现代交响乐相融合,在社交平台上一曲“出圈”。

这个女孩就是刘雯雯,她是刘氏唢呐的第十三代传人,中国第一位唢呐博士,上海音乐学院民族音乐系的青年教师,迄今唯一一位登上悉尼歌剧院舞台的唢呐演奏家。

以下是刘雯雯的讲述。

先吹60分钟

“中国第一位唢呐博士”成了我的一个标签,我也接到过一些充满质疑和好奇的追问:吹唢呐也能取得这么高的学位?唢呐博士的日常生活是什么样子的?

2020年,唢呐博士在全国招生,我的恩师刘英教授鼓励我作为他的接班人,第一个去考。

唢呐博士考试,其中的一个要求,就是要考生高质量地吹满60分钟。这一点特别困难。练唢呐太消耗体力,吹唢呐时,我从脚底到头发丝都在出汗,毛孔全部打开,吹一小时至少能与快跑一小时相提并论。

没有人告诉我该怎样去撑住这60分钟。我想到的方法就是“马拉松式练习”,每天最少练10小时,这样最开始的一小时我一定是技术和精神状态最好的。事实证明,练就对了。

作为唢呐专业里年轻的引领者,我必须花心血不断往前走,用行动做学生的榜样,决不能只靠讲或者吃老本去教他们。唢呐专业是很稀缺的,每年本科阶段全国性招生只招两三个人,能考进来的都是从小就练的。

为什么那么执着

我出身于唢呐世家,父亲是鲁西南小铜唢呐第七代传人,母亲家从明末清初开始传授唢呐技艺,她是唢呐咔戏的第十二代传人。我父母的兄弟姐妹都以吹唢呐为生,但到我这一代,只有我在吹。

小时候学唢呐的记忆不堪回首,爸妈都是内行,看我练没练不用问,摸一下哨片是不是潮湿的就知道了。如果发现我没练,他们就会一巴掌抽过来。

不能在家里练,妈妈就带我出去,只要是在空旷的地方,她就讓我吹唢呐。去了外地,我还在窑洞里吹过。我从5岁到参加中考,每天早晨四点半就被妈妈拎到附近的植物园练习吹唢呐,夏天时,没多大一会儿蚊虫就来了。我一边吹唢呐,一边看着手上的包变大,痒得我直哭。我妈说:“哭什么哭,等吹完再哭!”

起初,我不懂她为什么那么执着。其实我妈小时候非常喜欢吹唢呐,但那时女孩在村里抛头露面吹唢呐,带来的是同行霸凌式的不认可。十五六岁时,她不得不背井离乡,带着外婆给她的5块钱,卷了床被子就逃到江苏宿迁,去杂技团应聘。

虽然我妈那时候吹唢呐很吃香,但要靠吹唢呐养家糊口,便没有钱和时间去高校进修。所以她一直怀揣着一个梦,希望有一天能够站在一个高雅神圣的舞台上吹奏,这个梦延续到了我身上。

和谭盾的情缘

2015年,我替师哥帮谭盾老师录音,其中一部分是要求用唢呐模仿鸟叫。谭盾老师很惊讶来者是个女孩子,而且还能吹出这么多花样。他好奇地问我为什么要学唢呐,我跟他讲了我们家家族传承的故事,谭盾老师当即决定重新做一版《百鸟朝凤》。他说:“你带着你的唢呐,我带着你,向全世界去讲你们家族十三代的故事。”

谭盾老师从国际视角给了我许多建议,让我受益终生。他告诉我,唢呐跟交响乐合作,就是用外国人最熟悉的音乐载体来传播中国音乐,所以我们不穿民族服装,要穿最西式的礼裙,让他们觉得跟我们没有距离。“但你今天手里拿着的,是最有中国特色的乐器,你吹出来的,就是民间最传统的音乐,你可以微笑着向观众示意,走得慢一点儿,优雅一点儿……”

2017年是农历鸡年,在筹备当年的澳大利亚新年音乐会演出时,我妈就拍手说咔戏可以学鸡叫。咔戏是吹和声带发声同步进行的民间绝活,我听过她吹戏曲,可以模仿人的唱腔从乐器中发出,但从来没有听过用咔戏学鸡叫。

我说:“这怎么能登上大雅之堂?”我妈说:“怎么不能?”然后就开始演示,她模仿得简直太像了。我跟着她练好后,将录像发给谭盾老师和作曲的关峡老师,他们如获至宝。咔戏表演果真在舞台上大放异彩,台下观众都笑翻了,乐团成员也把我围住,觉得这种乐器能发出这么多样的声音,真是不可思议。

我们的演出成为那几天那座城市绝对的焦点,当时报纸的标题,写的全都是:“今晚最亮的明星,就是刘雯雯。”

(摘自《南风窗》 祖晓谦/文)