全球价值链地位变化对贸易结构转型的影响研究

张 纪 雷珂妍 郭艳冰

(1.河南科技大学 商学院, 河南洛阳 471000; 2.河南师范大学 商学院, 河南新乡 453007)

一、引言

经济一体化时代, 全球价值链 (Global Value Chains,GVC)已经成为国际生产最主要的组织形式之一。 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)在《2013年贸易发展报告》中指出:发达国家凭借技术和资本竞争优势出口高端技术型产品,发展中国家以其廉价且丰富的劳动力、资源等生产要素吸引外商直接投资,带来国内经济的快速发展和出口贸易额的不断提高。 由此可见,参与全球价值链分工逐渐成为推动一国经济增长和贸易发展的重要动力。 近些年来,受经济利益驱动,GVC 不断扩大延伸,价值链分工地位也日益受到关注[1],在全球价值链分工中所处的地位不仅影响一国在贸易中的获利能力,而且决定了该国对GVC 的控制力和在全球贸易中的“经济话语权”。[2]

2008 年全球金融危机后, 贸易保护主义抬头、地缘政治紧张局势加剧等风险的冲击正在威胁着GVC 的稳定性,全球价值链重构愈演愈烈。 在此背景下, 各国参与全球价值链分工的形式在动荡中不断调整,以资本密集型和技术密集型产业为代表的高附加值产业开始重塑贸易竞争优势,呈现出崭新的贸易变革趋向。 因此,如何利用好全球经济再平衡趋势,化价值链重构“危机”为“契机”,调整中国全球价值链地位,实现对外贸易转型升级,是中国亟待研究的重要课题。 笔者探讨了全球价值链地位对贸易结构转型的影响机制,并利用增加值贸易统计数据测算了各国的全球价值链地位,进而实证分析这一因素对一国出口贸易结构的影响。

二、文献综述

国内外学者就全球价值链地位和出口贸易结构展开了一系列研究, 为本研究奠定了坚实基础。按照文献研究思路的不同,主要分为以下三类。

第一类, 全球价值链对贸易结构的直接影响。佘珉(2014)通过研究中国的出口贸易结构,认为价值链重构对贸易结构产生了重要影响,但这种影响只是潜在存在的。[3]在此基础上,Stefan Pahl et al.(2020)以1970—2008 年世界多国的数据为研究样本, 进一步探究了参与全球价值链的长期影响,认为一国全球价值链参与度的提升可以有效促进贸易结构优化,且这一影响效应在发展中国家更为显著。[4]尤露和王雅丽(2022)研讨了全球价值链重构对出口贸易高质量发展的影响,指出全球价值链地位的提升具有显著的结构优化效应。[5]马晶梅和丁一兵(2019)通过对比中美两国高技术产业的分工,发现中国的全球价值链地位与美国存在较大差距,且美国的出口贸易结构优于中国,从而使中国在双边贸易分工中处于劣势地位。[6]这一研究结果也从侧面说明了全球价值链地位与对外贸易结构间存在正相关关系。

高技术产业出口比重的增加是贸易结构优化的体现。[7]近些年来,国内外学者关于全球价值链地位与高技术产业发展的研究也多有建树。 Criscuolo& Timmis(2017)认为,参与全球价值链可以通过多种渠道刺激技术密集型产业的劳动生产力、促进高技术产业规模扩大, 这些渠道包括提高核心竞争力、引进国外高端技术、跨国公司的知识溢出以及全球竞争的促竞争效应。[8]吕越和吕云龙(2016)从产业类型角度出发,探究了参与全球价值链对生产效率的影响,发现参与全球产业分工可以有效提高技术密集型产业的生产效率,但劳动密集型受到的影响并不突出。[9]还有一些学者通过实证也得出了类似结论,如程文质(2022)通过研究中国高技术产业面板数据,揭示全球价值链重构对参与国高技术产业的出口技术复杂度具有正向促进作用。[10]马建峰和赵田明娣(2022)认为全球价值链地位的提升有助于提高行业的TFP 指数,尤其是在技术密集型行业中,这种影响程度更高、效果更显著。[11]

第二类, 全球价值链地位对贸易结构的间接作用。 研发投入是高技术产业可持续增长的动力,科技创新是企业发展的第一生产力。 现有文献表明,参与全球价值链分工会对企业的研发投入和创新效率产生显著影响。 汤碧(2012)认为,通过参与全球贸易分工、进口优质中间品,可以获取上游国家的技术转移,吸收来自发达国家的先进科学技术,加大资本密集型产业的研发投入,从而有效提升高技术产业的出口复杂度。[12]戴魁早和方杰炜(2019)认为,增加研发强度虽然可以扩大高技术产业出口,但这一机制的影响效应有限。[13]桂黄宝等(2017)认为,通过强化知识产权应用、提升高技术产品专利研发强度,可以提高企业在全球价值链分工中的地位。[14]雷娜和郎丽华(2020)研究发现,创新效率是提升高技术产业技术复杂度的主要动力,国际市场分割与贸易壁垒的存在,使得各国创新要素的融通和交流受阻,而全球价值链生产体系打破了这一限制,使各国的知识、技术等创新要素可以自由流动,有助于企业提高创新效率,优化资源配置,进而提升高技术产业贸易竞争力。[15]Juan Alcacer & Joanne Oxley(2014)基于对1995—2010 年原设备生产商的专利活动数据研究,发现参与供应链可以增强企业对贸易国信息流的捕捉, 进而引入新的商业管理经验和先进技术,提高企业技术创新能力。[16]

第三类, 全球价值链地位变动对出口贸易的影响。 全球价值链地位变动影响出口贸易的途径表现在多个方面。 谭人友等(2015)认为,参与全球价值链分工可以显著提高一国的贸易出口额,该作用机制对发达国家的影响效果要大于发展中国家,技术含量越高的产业该影响程度就越深。[17]Davide Del Prete et al.(2017)认为,全球价值链的出现为一些企业提供了参与国际产业分工的机会,通过专门从事生产体系中的某一特定环节,直接影响一国的贸易竞争力。[18]Constantinescu et al.(2019)指出,参与全球价值链产业体系是劳动生产率的重要推动因素,世界生产力的提升很大程度依赖于全球价值链的扩张。[19]卢仁祥等(2022)从增加值贸易视角探究了中国制造业贸易成本的影响因素,得出了参与全球价值链分工可以有效抑制出口贸易成本的结论。[20]一些学者认为,全球价值链地位还能影响到一国出口贸易的国内增加值部分。 Stolzenburg et al.(2019)的研究结果表明,参与价值链分工特别是参与上游环节价值链分工可以增加行业的国内附加值。[21]Foster-McGregor et al.(2015)进一步揭示了不同发展程度的国家处于价值链上游环节时所获得的附加值是不同的,在发达国家,上游环节通常与技术、知识等资本密集型产业的生产有关,且该环节可以创造较多的增加值;但在发展中国家,上游环节与原材料和其他初级产品的生产关系更加密切,国内增加值的提升空间有限,生产力和竞争力将不会得到很大程度的提升。[22]除此之外,有学者认为,发展中国家更能有效利用参与全球价值链分工这一机遇实现贸易结构的优化。 张建清等(2014)基于2000—2014 年中国产业面板数据,实证研究了价值链嵌入程度与进出口贸易之间的关系,认为中国在参与价值链分工过程中,从发达国家获取的技术外溢较发展中国家更为显著,这可能是由于从发达国家进口的产品中包含的技术含量更高。[23]

梳理以往的相关文献可以发现,全球价值链地位对出口贸易的影响研究多集中在高技术产业、制造业、出口贸易额、贸易竞争力等方面,较少直接研究全球价值链地位对贸易结构转型升级的影响,分析二者影响机制的文献则更少。 因此,笔者的边际贡献有:(1) 系统梳理和归纳了全球价值链地位影响一国贸易结构的途径和机制;(2)构建理论模型,实证检验全球价值链地位对贸易结构的影响;(3)在作用机制方面,首次将创新效率和研发强度的作用渠道予以量化,采用中介效应模型检验全球价值链地位影响贸易结构转型升级的路径,丰富了对贸易结构转型升级影响因素及其作用机制的研究。

三、理论机制

(一)全球价值链地位对出口贸易结构的影响

假设有两个不同发展程度的国家,即发展程度较好的国家A 和发展程度一般的国家B。 每一国国内存在两类生产不同产品的厂商,各国只出口这两类厂商生产的商品: 第一类厂商只生产初级产品Gm,且生产原料均来自国内。 由于初级产品的技术含量较低, 容易受到国际市场上同类产品的竞争,因此其可替代性较强,外国消费者不仅能从竞争国进口此类商品,还可以利用本国资源自行生产。 第二类厂商只生产高级产品Gs,生产原料一部分来自国内,一部分从国外进口。 国家A 以生产高级产品为主,国家B 以生产初级产品为主。 由于高级产品的技术复杂度和生产门槛较高,在国际市场上的竞争优势较强,因此其可替代性较弱。 此外,高级产品多属于资本密集型和技术密集型产品,因而其国内附加值也较高。 为简化分析,假设初级产品的国内附加值为0,高级产品的国内附加值为DVAit,国内附加值对贸易的影响直接体现在高级产品的出口价格上。 初级产品厂商的生产函数用齐次柯布-道格拉斯生产函数表示; 高级产品厂商的生产函数中加入进口原材料N,其生产函数为:。其中,A 表示全要素生产率,L 和K分别表示产品生产过程中投入的劳动和资本,αm和αs表示劳动在生产中的贡献率,βs表示进口原材料的贡献率。 此外,假设厂商生产的全部产品均用于出口。

对于初级产品, 其生产所需的原材料不需要从国外进口,全部来自国内的生产资料,但初级产品在国际市场上不具备很强的贸易竞争优势,容易受到外部冲击,参考周诚君等(2014)的做法[24],在计算过程中引入虚拟冲击指数Vt,Vt=γ(P*m,t/P*c,t)-λ。 其中,γ 表示冲击系数,λ 取值范围为0~1, 表示初级产品出口抑制弹性系数,P*m,t为初级产品在国外的销售价格,P*c,t为国外的消费者价格指数。 从虚拟冲击指数可以看出, 当初级产品在国外的销售价格P*m,t上涨时,国外消费者对本国出口的初级产品需求会下降,从而导致国内初级产品出口随之下降。 对于初级产品的生产者,其利润可以表示为:

把虚拟冲击指数代入到利润函数中,可得:

当厂商利润最大化时, 可以计算得到劳动的最优投入量:

其中,wt和st分别表示劳动工资和储蓄率,Et为间接标价法下的名义汇率。假设工资wt是国外消费者价格指数的函数,且二者呈正比,即wt=θPc,t,θ表示比例系数。 根据联立初级产品生产者的生产函数和式(3),可以得到初级产品的最优生产量,即产品的出口量:

对于高级产品,由于其技术含量较高,在国际市场上的可替代性较低,不容易受到冲击,因此不对其设置虚拟冲击指数。 依据模型设定,由于高级产品的原材料部分需要从外国进口, 为了简化研究,在此假设这些生产资料全部来自高端产品的进口国。 参考周诚君等的做法,假设从国外进口的生产资料为:Nt=N0(P*n,t/P*c,t)τ,其中,N0为常数,P*n,t表示进口原料的价格,τ 表示弹性系数,取值介于0~1 之间。 高级产品的价格是国内增加值的函数,即P*s,t=φDVAit,φ 为价格系数。 综上,高级产品生产者的利润可以表示为:

由高级产品生产厂商利润最大化条件可以得到,高级产品生产商的最佳劳动投入量为:

从国外进口生产资料的最佳投入量为:

将式(6)、式(7)代入高级产品生产者的生产函数中,可以得到高级产品的最优生产量,即高级产品的出口量:

笔者用高级产品出口量Xs,t和本国的总出口贸易额Xm,t+Xs,t的比值衡量出口贸易结构的转型升级:

将贸易结构优化指标对高端产品出口量求导,可以得到:

通过式(10)可知,高级产品的出口量对贸易结构优化有正向促进作用, 即高级产品出口比重越大,出口贸易结构优化程度越高;反之,贸易结构优化程度越低。 对于以生产高级产品为主的A 国来说,出口贸易结构要优于以生产初级产品为主的B 国。

为进一步研究国内附加值对贸易结构优化的影响,将式(8)中高级产品出口Xs,t对国内增加值DVAit求导得出:

由式(11)可知,当其他条件不变时,一国参与全球价值链(GVC)分工所产生的国内附加值与该国高技术产品的出口存在正向关系,即一国国内贸易增加值的提高可以促进该国贸易结构转型升级。

关于全球价值链地位的测算指标, 笔者采用Koopman et al.(2011)[25]提出的增加值贸易测度来计算全球价值链地位指数。 具体公式如下:

由式(13)可知,一国的国内增加值部分与该国的全球价值链地位成正相关,即国内增加值部分占本国总出口的比重越高,该国在全球贸易中创造的价值就越多,在全球价值链中所处的地位就越高,全球价值链地位指数GVC_pos就越大。 反之,当国内增加值部分占本国总出口的比重越低,全球价值链地位指数GVC_pos就越小。 结合式(11),国内附加值作为测算全球价值链地位的正向指标可以促进出口贸易结构优化。 综合上述分析,提出以下假设:

假设1: 全球价值链地位的提升可以促进贸易结构优化升级。

(二)全球价值链地位影响对外贸易结构的传导机制

全球价值链地位可以通过影响一国研发强度和创新效率间接作用于出口贸易结构。 以往诸多研究表明,参与全球价值链分工的各个国家的受益是非均等的。 由于各国在劳动生产率、人力资源禀赋、技术研发能力等方面存在差异,发达国家往往控制着高技术、高附加值的分工环节,而发展中国家则多处于低技术、低附加值分工环节。 来自价值链上游的中间商品通过全球贸易体系流动到其他分工的参与国,给了这些国家企业“学习”的机会,通过竞争效应和学习效应影响到该国的其他企业,并刺激该国的研发投入,进而推动产业升级、提升出口贸易结构。

一方面,参与全球价值链分工可以使企业深度融入全球生产网络,获取来自价值链上游企业的知识外溢和技术外溢, 提升学习效应和创新效率,加大高技术产业的开发创新, 实现贸易结构转型升级。 另一方面,参与全球价值链分工给创新要素在各参与国之间的流动创造了可能,企业在价值链分工过程中要追逐更高的附加值就必须实现价值链升级,而价值链升级逼迫企业增加研发投入、提高技术水平,进而实现贸易结构升级。 因此,笔者在分析全球价值链地位对贸易结构转型升级直接影响的同时,将研发强度和创新效率作为两者的传导机制,分析全球价值链地位对贸易结构转型升级的间接影响,将使全球价值链地位与贸易结构关系的研究更加全面和紧密。 综合上述分析,提出以下假设:

假设2: 全球价值链地位可以通过提高一国的研发强度和创新效率影响出口贸易结构。

四、研究设计

(一)模型设定

借鉴程文质(2022)的研究,构建如下模型:

其中,upgradeit为被解释变量, 表示i 国在t 时期的贸易结构转型升级指数;GVC_pos为核心解释变量,表示i 国在t 时期的全球价值链地位;Xm表示控制变量的集合;δi表示个体固定效应,μt表示时间固定效应,εit为随机扰动项。

(二)变量选取

1.贸易结构转型升级。 外贸转型升级是指一个国家或地区的出口商品由初级产品、 加工贸易、资源类产品出口为主,转变为高技术、高附加值产品的出口为主。参考贾晓丹(2020)的做法[26],采用高技术产品出口占比作为贸易结构转型的一个指标。 为了保证实证结果的可靠性, 参考朱孟楠和金朝辉(2022)的研究思路[27],将资本密集型产品和技术密集型产品出口之和与劳动密集型产品出口比值作为贸易结构优化的第二个指标。 综上,采用两个指标来衡量贸易结构转型升级。 (1)upgrade1it:研究对象国家高技术产业出口占全部制成品出口百分比。(2)upgrade2it:研究对象国家中恢复高技术产业出口与制造业出口之比。

2.全球价值链地位。 全球价值链地位是指一国在参与全球链式传导的产业分工和价值增值活动中所处的地位。Koopman 等认为,全球价值链地位与一国在国际贸易活动中的参与度有关,为了量化这一指标,Koopman 将一国出口贸易总额分为国内增加值部分和国外增加值部分,提出了KPWW 法及测算全球价值链地位指数的公式,成为测量一国全球价值链嵌入地位的常用指标,其计算公式如下:

其中,GVC_pos表示一国产业的全球价值链地位,AEit表示i 国产业在t 时期的出口总量,DVAit表示i 国产业在t 时期总出口中包含国内增加值的部分,FVAit表示i 国产业在t 时期总出口中包含国外增加值的部分。

3.控制变量。 除了GVC_pos以外,贸易结构转型升级还可能受到以下因素的影响。 (1) 要素禀赋(GIF)。 要素禀赋体现了一个国家所拥有的人力资本和物质资本,笔者采用资本与劳动的比值来衡量一国的要素禀赋。 当劳资比较高时,说明该国的资本密集型产业出口占比会增加,贸易结构会得到优化。 (2)外商直接投资(FDI)。 外商直接投资可以促进一国经济的发展,同时为资本密集型产业、技术密集型产业带来资金支持,有利于高技术产业的出口。该指标用外商直接投资占GDP 比重来衡量。 (3)贸易开放度(OPEN)。 贸易开放程度是一个国家或地区商品和服务贸易进出口的自由度,可以衡量该国对外贸易的稳定性,用贸易依存度来表示。 (4)经济发展水平(GDP)。 经济发展水平体现了一国经济发展的规模和质量,选择人均GDP 来表征该指标。 为了缩小数据之间的绝对差异,避免对回归结果造成影响,笔者对存在个别缺漏值使用多项回归补漏。

(三)数据来源

全球价值链地位数据来自TiVA 数据库并经测算得到, 由于该数据库最新更新年限为2018 年(OECD.Stat,TiVA 数据库2021 版), 故笔者选取2007—2018 年为研究期间。测度贸易结构转型升级使用的高技术产业出口占比及中、高技术产业出口与制造业出口比数据来自世界银行数据库。 研发强度、创新效率及控制变量使用的测度数据均来自世界银行数据库。 由于所选指标多为比率性指标,因此未作对数处理。 部分缺失数据使用多重插补方法进行补值。

表1 变量描述性统计

五、实证结果分析

(一)基准回归分析

本小节采用LR 检验、B-P 检验以及Hausman检验分别对混合效应模型 (POLS)、 随机效应模型(RE)和固定效应模型(FE)的拟合效果进行对比检验,最终选取FE 效应模型进行实证分析。

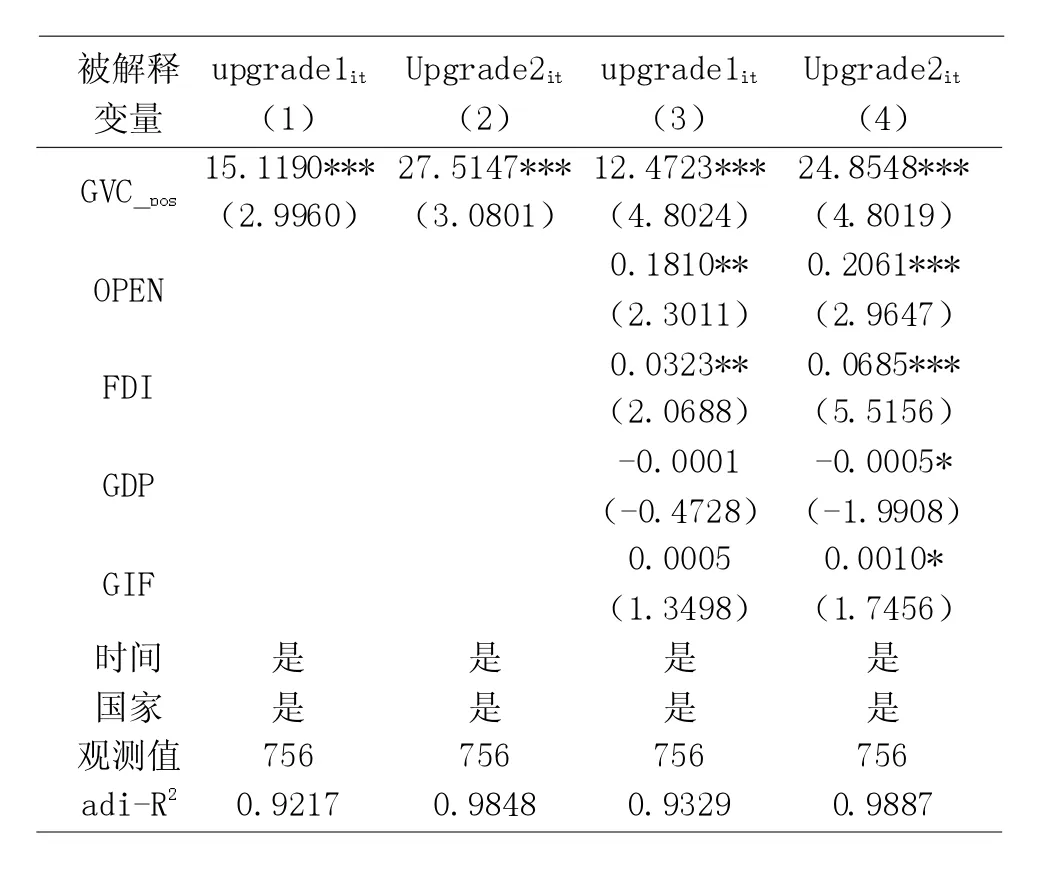

为修正异方差和组内自相关问题,回归中使用聚类稳健标准误,结果如表2 所示。

表2 全球价值链地位对贸易转型升级影响的基准回归结果

由表2 列(1)~列(4)可知,全球价值链地位的系数在1%的水平上显著为正, 表明提高价值链地位能够促进贸易转型升级。 随着一国全球价值链地位的提升,该国高技术产业的生产效率由于深度融合到价值链分工体系中而得到提升,技术密集型产业的生产规模不断扩大,进而促进该国贸易结构的转型升级,基准回归结果符合原假设。 除此之外,控制变量对外贸易开放程度(OPEN)、 外商直接投资(FDI)对贸易结构的影响系数分别在5%和1%的水平上显著为正,表明贸易开放程度的提高和外商直接投资的增加对贸易结构有优化作用。 贸易开放程度是指一国对外贸易进出口的自由度,是衡量一国国际贸易开放规模和开放水平的重要指标。 贸易开放度越高,该国进出口商品和服务受到的限制越小,从而起到促进贸易结构转型升级的作用。 外商直接投资(FDI)可以为一国的技术研发、科技创新等带来资金支持,提高该国的贸易比较优势,有效推动资本密集型产业和技术密集型产业的生产和出口,从而促进该国对外贸易转型升级。 要素禀赋(GIF)代表一个国家的人力资本,人力资本的增值和积累可以有效提升资本生产率和劳动生产率,促进技术进步,提高该国出口商品的资本密集程度,从而优化出口贸易结构。人均GDP 对贸易结构转型升级的影响效果不显著,可能是因为国内生产总值的变动很大程度反映的是一国国内产业发展的整体状况,对出口贸易结构的影响作用并不明显。

对比列(1)、列(3)和列(2)、列(4)回归结果,可以看出全球价值链地位的提升对于贸易结构转型升级两个分指标的促进效果存在差异, 对指标upgrade2it的作用明显高于对指标upgrade1it的作用。这是因为当一国全球价值链地位提升时,其生产的主要产品会逐步从低技术产品转变为高技术产品,这一转变过程推动该国劳动密集型产业逐步升级到技术密集型产业,而高技术产品出口的增加并不意味着该国出口总额就会减少,相反还会促进该国出口贸易额的增加。

(二)稳健性检验

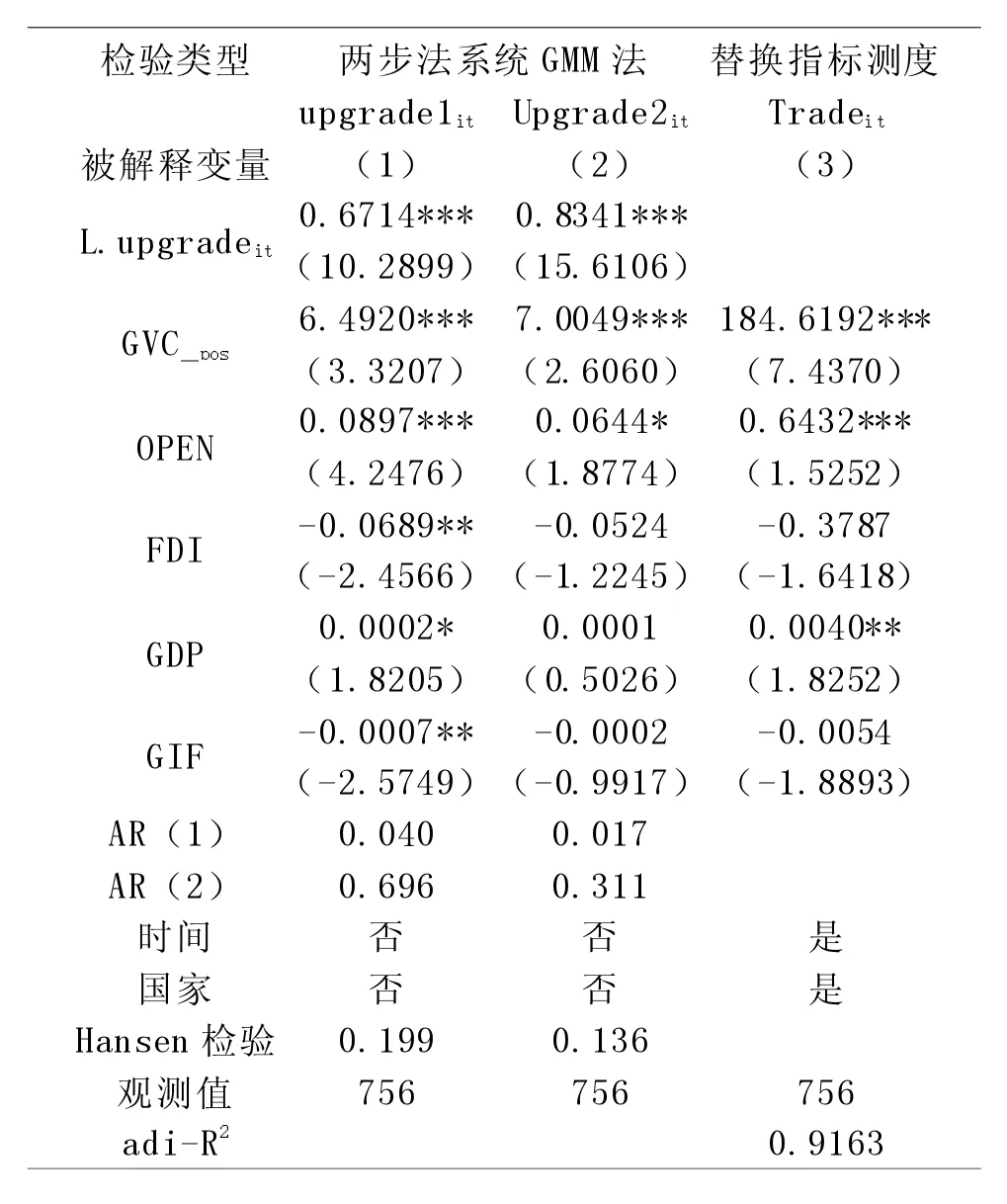

1.两步法系统GMM 检验。 Blundell & Bond 利用蒙特卡罗模拟实验证实, 使用标准差分GMM 估计量将导致有限样本有偏,系统GMM 比差分GMM估计的偏差更小, 效率也有所改进。 笔者采用两步法系统GMM 估计,将滞后一期的外贸结构转型指标加入回归方程中,检验结果如表3 列(1)、列(2)所示。

表3 两步法系统GMM 检验及替换指标检验结果

2.替换度量指标的稳健性检验。 指标度量的稳健性检验主要是通过替换关键变量的测量指标实现的,参考段联合(2021)的研究方法[29],使用服务贸易占对外贸易总额的比重衡量贸易结构转型升级,回归结果如表3 列(3)所示。

由表3 列(1)、列(2)可知,全球价值链地位的系数均在5%的水平上显著为正, 说明全球价值链地位提升能够促进贸易结构转型升级。 GMM 估计残差自相关检验AR(2)的P 值均不显著,说明回归中扰动项的差分不存在二阶自相关;工具变量过度识别检验Hansen 的P 值分别为0.199 和0.136,接受原假设,表明GMM 检验中的工具变量选择有效。因此,两步法系统GMM 检验结果是稳健的。

从表3 列3 回归结果可知,替换被解释变量的测量指标后,核心解释变量全球价值链地位的系数依旧显著为正,表明笔者的结论具有稳健性。

(三)异质性分析

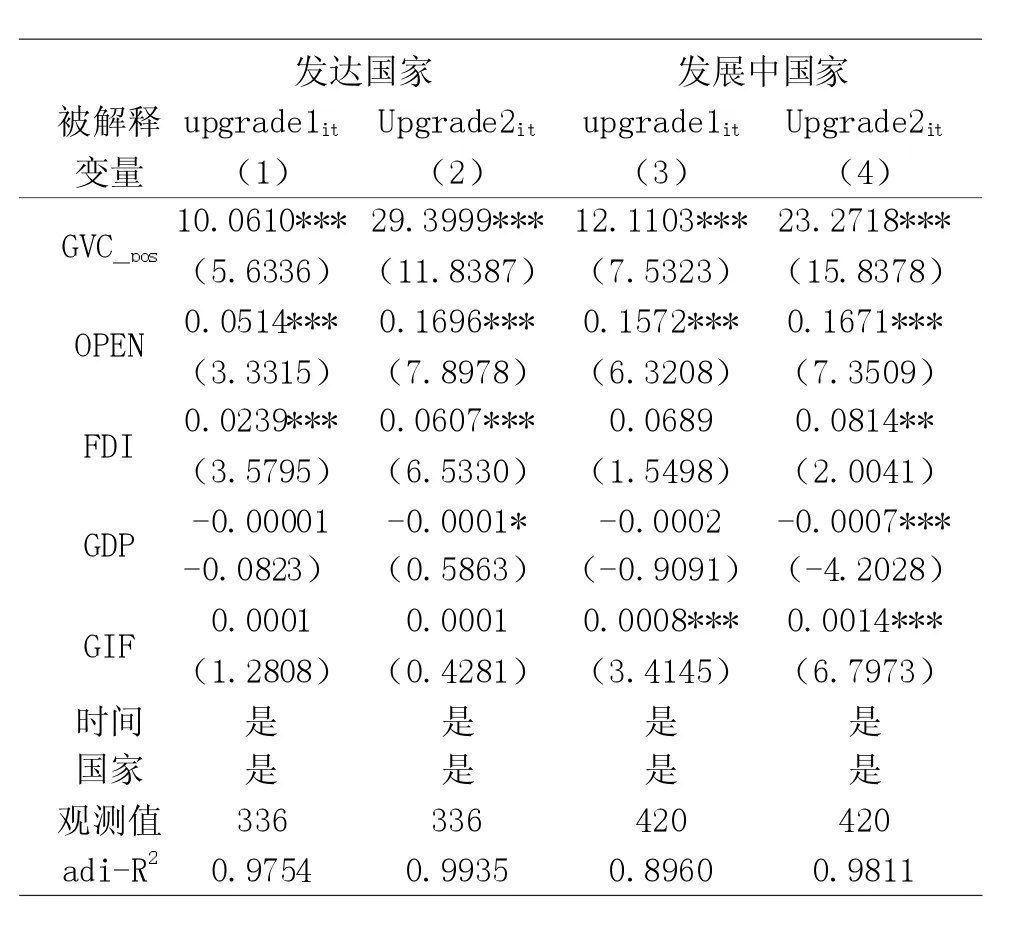

从理论分析看,全球价值链地位的提升能够促进贸易结构的优化,但不同发展程度的国家这一机理可能会有所差别。 为进一步研究全球价值链地位对不同发展程度国家的异质性作用,笔者将全球63个国家和地区的面板数据分为两个子样本,分别是28 个发达国家和35 个发展中国家。 之所以按照发展程度将样本分为两组,是因为两种国家类型出口商品的密集程度存在一定差异。 本小节将两个子样本分别进行回归,结果如表4 所示。

表4 分样本回归结果

由表4 可知, 全球价值链地位对分样本国家贸易结构转型升级的影响效果依旧显著,但结果具有差异性。

从表4 列(1)~列(4)回归结果可知,无论是发达国家还是发展中国家,全球价值链地位的提升都能显著促进贸易结构优化。 对于发达国家来说,随着深度参与国际贸易活动,可以将低附加值生产环节外包出去,从而有效降低成本,使对外贸易结构得到优化。 发展中国家通过参与全球价值链分工,使其产业深度融入全球价值链中,并通过大规模的技术进口实现创新能力和技术水平提升。 人均GDP在分样本回归中对贸易结构的影响效果显著,结果显示,经济发展水平阻碍了贸易结构转型升级,人均GDP 增高反而抑制了该国出口贸易结构的优化,原因可能在于:其一,简单的人均GDP 提高并不能为一国带来贸易优化的效应,相反,对于大多数发展中国家而言,这一过程可能使它们逐步陷入低端锁定的发展陷阱中;其二,对于经济已经进入高层次的发达国家来说,通过提高技术水平、提升竞争优势参与国际贸易远比一味扩大贸易规模更有助于优化本国的出口贸易结构,即单纯地粗放型扩大本国贸易规模并不能实现贸易结构转型升级,反而会产生反作用。

对比表4 列(1)、列(2)和列(3)、列(4)可以看出,相比发达国家,发展中国家全球价值链地位的提升对贸易结构转型升级的影响更加明显。 这是因为发展中国家通过参与全球价值链分工更容易获得知识外溢和技术外溢,从而更多吸收来自发达国家优质的、高水平的技术。 对于技术引进这一过程,一国通过全球价值链接触到外国研发池的程度越高,本国从价值链分工中获得的技术外溢质量就越高。[24]发展中国家远离技术前沿,因此在全球价值链活动中提升商品和服务附加值的潜力更大。

(四)机制检验

理论分析部分主要从研发强度和创新效率两个路径分析了全球价值链地位对贸易结构转型升级的影响机制。 对这一影响机制进行实证检验,构建的中介效应模型如下:

其中,MEDit为中介变量,包括研发强度和创新效率;Xm为控制变量,δi表示国家固定效应,μt表示时间固定效应,εit为随机扰动项。

1.全球价值链地位对研发强度M1的机制检验。科技研发既是经济可持续增长的动力源泉,也是企业发展的第一生产力。 增加研发投入可以有效提升企业的盈利能力和创新能力,特别是对高新技术产业来说,加强技术创新资金支持是其可持续发展的主要动力。 技术攻关等一系列障碍性因素的掣肘是一国在参与国际产业分工中被低端封锁的主要原因,而加强研发投入、突破高端技术封锁可以在很大程度上改善这一局面。 研发资金的注入是一国在参与国际贸易分工中获得和保持必要专业知识和技能的手段, 在参与全球价值链分工的过程中,一国通过从发达国家进口高技术产业的方式获取先进的科技资源,弥补生产要素缺口,在现有条件下加大研发强度、突破技术困境,可以有效提升高技术产业出口复杂度,从而优化出口贸易结构。 研发强度指标采用一国的R&D 投入占GDP 比重来测算,数据来自世界银行数据库。 估计结果如表5 列(1)、表6 列(1)、列(2)所示。

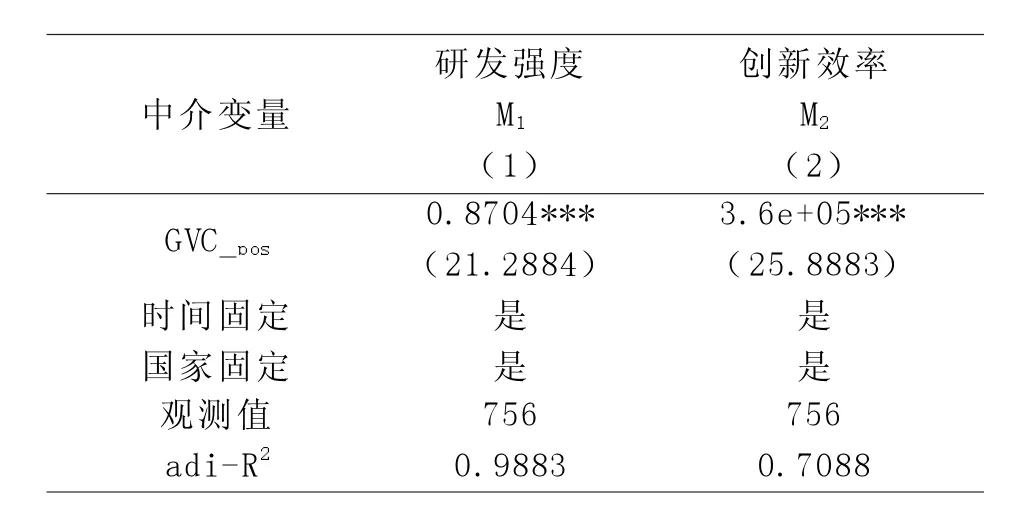

表5 全球价值链地位对M1、M2 的影响

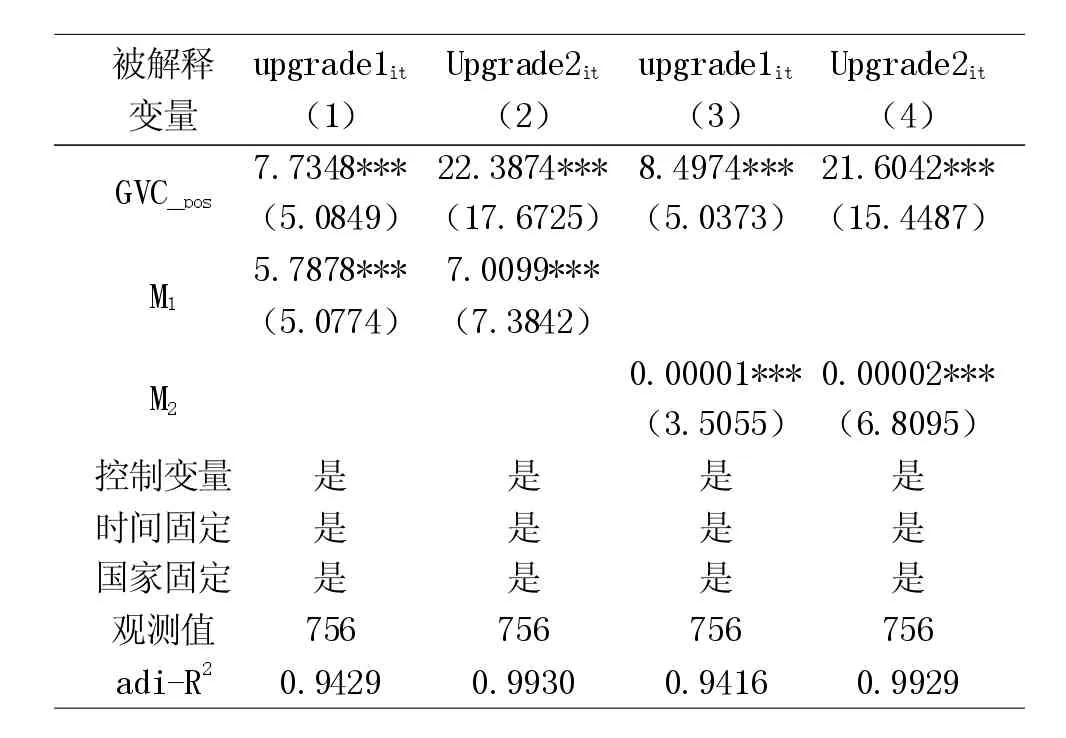

表6 传导机制检验

2.全球价值链地位对创新效率M2的机制检验。创新效率和专业技能是参与全球价值链分工中信息技术、电子、化工、航空和汽车等行业的高附加值环节的先决条件。 创新能力源于一国在参与全球价值链分工中获取的技术外溢和知识外溢。 企业间通过示范效应、模仿效应、科研协作及工作人员的接触交流可以产生知识溢出。 (1)随着经济全球化、生产国际化趋势持续加强,各国贸易生产网络的依赖性和沟通性不断深化,全球价值链的深度融合可以有效吸收国外投资研发活动的知识外溢,创新链趋于短小化和区域化,进而实现国内技术创新水平的提升。(2)全球价值链分工可以让参与国以“走出去”的方式融入全球创新网络,加强国际创新协作,提升创新能力。 融入价值链分工有助于企业获取分散在全球生产体系各参与国的异质性、多样化的创新要素,从而有效提升企业创新绩效。 (3) 一国在参与全球价值链分工体系中可以充分发挥创新效应和竞争效应,实现国内技术密集型产业生产规模的扩大、生产效率的提高,进而促进贸易结构转型升级。 创新效率指标采用一国居民申请专利数量表示,数据来自世界银行数据库。 估计结果如表5 列(2)、表6 列(3)、列(4)所示。

由表5、表6 估计结果可知,全球价值链地位的变动对一国研发强度和创新效率的影响显著为正,全球价值链地位确实可以通过上述两个机制优化出口贸易结构。

六、全球价值链地位对贸易机构转型升级的动态演进

基于2007—2018 年中长期时间样本的回归分析,可能会忽略全球价值链地位在提升过程中对贸易结构转型升级的阶段性影响, 为了弥补这一不足,本小节将自变量对因变量的影响进行可视化分析,进一步检验全球价值链地位影响贸易结构转型的动态调整过程。

在2008 年金融危机席卷全球的背景下, 各国在参与价值链分工中所处的地位均受到一定程度冲击,存在短期下跌趋势,而后伴随着全球经济的复苏,各国的贸易活动逐步恢复,在全球价值链分工中的地位也有所回升, 进入了危机后的调整状态。 本小节主要研究全球价值链地位调整过程对贸易结构的动态演进,因而避开了金融危机前后最动荡的时期, 选取2011—2018 年的数据对被解释变量指标进行回归分析。 限于篇幅,具体分析结果在本研究中不再展示。

动态回归模型基于时间维度视角,纵向分析了全球价值链地位对出口贸易结构的影响效果。 回归结果显示:(1)一国的全球价值链地位越高,参与全球价值链分工的程度越深,对出口贸易结构优化的效果越好。 全球价值链地位对贸易转型升级的动态影响效果呈“倒U 型”,2011—2016 年,自变量对因变量的影响系数随着全球价值链地位提高而增大,2016 年达到峰值,2016 年之后趋于平缓并逐步下降,与全球价值链地位变动相吻合。 这是因为,较高的全球价值链地位有利于一国产业与世界各国深度融合,实现低附加值产业转型及高技术产业的提质增效,对该国贸易转型升级发挥更大的作用。 (2)各国参与价值链分工的程度逐步减弱。 当前国际贸易局势跌宕起伏,新冠疫情肆虐,保护主义、单边主义等逆全球化浪潮汹涌澎湃,各国参与全球经济的步伐逐步放缓,投资增长乏力,因此全球价值链地位指数有下降的趋势。

七、研究结论与对策建议

(一)研究结论

基于2007—2018 年全球63 个国家相关数据,采用固定效应模型、 两步法系统GMM 模型及机制检验等方法实证检验全球价值链地位对一国贸易转型升级的影响效果,得到以下结论:(1)通过参与全球价值链分工,能够有效促进一国对外贸易转型升级;不同发展水平的国家间存在异质性,发展中国家表现更为突出。 (2)机制检验发现,全球价值链地位对研发强度和创新效率具有显著促进作用,随着一国参与全球价值链分工程度的加深,企业在融入价值链的过程中会充分发挥学习效应和竞争效应,并通过提高研发投入强度及提升产业创新效率,使高技术产业规模不断扩大,结构逐渐优化,从而实现对外贸易结构升级。 (3)动态分析发现,一国参与全球价值链分工的程度越深,对出口贸易结构优化的正向作用越强;在逆全球化和新冠疫情冲击的双重背景下,全球价值链地位指数趋于平缓并有下降趋势。

(二)对策建议

为使中国更好地适应当前的国际贸易发展趋势,促进出口贸易结构优化,基于研究结论,提出如下对策建议。

1.在宏观层面上,中国要在持续推进高水平对外开放的同时,适时调整贸易战略,依托价值链攀升实现产业升级。 (1)中国仍然要积极参与全球价值链分工,根据国内外发展环境变化,优化开放政策,降低贸易成本,推动国内企业“走出去”,深化与世界各国尤其是发达国家的贸易互动和高技术产业合作,同时发挥主导产业在国际分工中的优势,加深主导产业在全球价值链分工中的参与程度。 (2)有效利用国内超大市场的需求支撑,实现国内产业链与全球价值链有机互动。 过度依赖外需只会带来外延上的经济数量增长,而不能带来内涵上的经济质量发展。 企业要对国内超大规模市场优势有清晰的认识,将发展驱动力由外部需求逐步向内部需求转换,推进内需和外需良性互动,不断提升产品的技术含量和服务水平, 实现出口贸易结构优化升级。(3)在全球价值链重构的历史机遇和贸易背景下,中国应及时调整贸易战略,由以出口规模为主的粗放型贸易模式向以技术含量为主的集约型贸易模式转变。 长期以来,中国在贸易生产网络中一直处于低附加值生产环节,以其廉价且丰富的劳动力参与全球价值链生产体系,实现了国内经济的快速发展和出口贸易的不断增长,但这一途径带来的后果是高端技术产业严重依赖价值链上游国家,一旦出现国内劳动力成本上升、国际政治因素等贸易环境恶化等情况,中国的高技术产业必然将面临“被挤出”全球分工体系的风险。

2.在微观层面上,要坚持创新驱动型贸易发展战略,加快实现贸易结构转型升级。 (1)完善技术引进机制,吸引外资企业通过并购、合资等方式加大对国内产业的直接投资。 外资企业的进入不仅可以创造就业机会,还可以为企业提供更便利地获取前沿技术的途径,加强企业对科研技术的消化吸收再创新能力,突破产业转型困局。 (2)高技术产业的研发和创新有助于促进国内低端产业转型,摆脱对价值链上游国家主导产业的依赖, 实现价值链攀升,提升对全球经济不确定因素给贸易结构带来冲击的应对能力。 近些年来,由于劳动力成本的上升,中国处于低端产业竞争优势下降、高端产业技术封锁的两难境地, 应该更加注重高端技术人才的培育,把握全球价值链分工带来的机遇,扩大对高附加值产业的投资,追逐高附加值环节的丰厚利润,实现对外贸易结构优化升级。 (3)要合理配置和有效利用国内生产要素,在贸易结构调整的过程中防范价值链下游国家对中国主导产业生产环节的争夺。 廉价劳动力和资源曾经是中国参与全球价值链分工的主要优势,但在中国经济升级过程中劳动力等要素价格不断上升,而技术突破和国际分工地位提升又需要较长的周期,因此,一方面,要注重核心技术的提高,不断提升价值链竞争力;另一方面,要牢牢守住已有的比较优势,为价值链升级争取时间。