传统饮食标准化路径的选择与实践

梁静 林若宇 郭泽镔 曾绍校

摘 要:本文从标准化理论逻辑入手,在识别标准化对象和分析标准化路径的基础上,提出将对象特性、选择动机、发展阶段等作为传统饮食标准化路径选择的考虑要素,以主体视角分析选择最优方案,并以福建省为例,对传统饮食标准化路径的演变过程进行回溯,旨在为我国传统饮食标准化路径选择提供参考,推动我国传统饮食的高质量发展。

关键词:传统饮食,标准化,路径,标准

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2023.01.007

标准化之于传统饮食,是一个历史时期内“统一”在综合权衡最佳的饮食生产生活合理关系上的选择。标准化对于饮食的意义,不仅仅是为社会提供饮食生产生活互通、效率和秩序等利益,还具有伦理意义,保护人类生存、健康的意义[1,2]。标准化的理论问题是给出传统饮食标准化复现的规律,标准化的方法问题是给出传统饮食标准化实现的程序和环节,标准化的路径问题是给出传统饮食标准化任务和实施方法。

1 理论逻辑

标准化是统一化和理想化的范式,是追求统一合理性的历史最高认识。无论哪个领域,从非标准化状态进入标准化状态,表明其达到了一种新的境界和层次。研究分析标准化的理论逻辑,深化对标准化的认识,有助于掌握传统饮食标准化发展的普遍规律,探索传统饮食标准化的实践方法、程序和工作任务。

1.1 统一化是支撑标准化的核心理论,也是顶层原理

標准化的统一化主要包含3个层面的含义[3]。首先,标准化的统一是相对的。无论是客观环境作用形成的物质标准化统一(如:蜂巢、晶体),还是主观人为建立的标准化统一,都不可能是一丝不差的绝对统一,而是存在允许范围内的偏差。标准化的统一既可定性也可定量,用量化指标来判断目标值与标称值的偏离关系,从而认定统一化状态或程度。标准化不排斥绝对性或精确性的统一化,但需要支付更高昂的成本。其次,标准化的统一是概率性的。统一化的实现与行为、条件相关,人为操作差异、时间与空间差异等必然会产生概率性结果。当标准化的对象或元素数量不多时,比较容易实现全数统一。但是,当标准化的对象或元素超过一定数量且数量巨大时,实现标准化的统一状态的数量是概率性的,且服从某种概率分布关系(如:正态分布关系)。最后,标准化的统一是同一对象多元素或不同对象相同元素统一。标准化的对象通常是多元素表达的载体,并非仅局限于单独元素表达。标准化对象的统一化,本质上是多元素的统一化(各元素按照各自的约定范畴进行集中的统一化),或者不同对象相同元素的统一化(各对象的相同元素按照不同数值约定实现统一而形成整体统一化状态)。

1.2 标准既可以是公共产品,也可以是私人产品

非竞争性和非排他性通常作为公共产品的判断标准[4,5]。从非竞争性和非排他性来看,由政府主导制定的国家标准、行业标准和地方标准完全符合公共产品的定义和特性,可称之为公共标准[6 ]。公共标准具有非竞争性,可从两个方面来理解:一是一个人对标准的使用并不会减少或影响其他人对标准的使用,标准使用者的成本很低,每增加一个人使用标准,其边际成本接近于零;二是使用标准所产生的收益虽然无法精确计算,但是理论上可以无穷大,这些收益不归属于标准制定者,而是归于标准使用者。公共标准的产生源于社会公众的共同需求,它的使用是为了增进社会公共利益,并非少数人的利益。虽然在技术上可以排他,但排他成本过高导致没有个体愿意独自承担;即使有个体不愿意使用公共标准,也无法将这些个体全部排除,因此公共标准还具有非排他性。

由市场主导制定的团体标准和企业标准,属性则完全不同。企业标准是企业根据自身生产经营需要自行制定或与其他企业联合制定的标准,具有强烈的竞争性和排他性,属于典型的私人产品[7,8]。团体标准同时具有非竞争性和排他性,属于准公共产品,即俱乐部产品[6][9]。团体标准是协调相关市场主体共同制定,由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用,但是团体标准一旦被市场认可为事实标准,可能会产生排他效应,引发垄断问题。

2 标准化对象

标准化对象是指具有重复使用和共同使用特点的事项,主要包括术语、方法、产品、过程和服务等[10]。对于传统饮食而言,标准化对象就是在饮食生产生活中所涉及的概念、模式、内容、行为、方法和规则等,需要通过研究、制定和实施标准,加以统一、约定的“重复性”或“共同性”事物。依据饮食体系结构划分,运用系统分解法、时序法和协同分解法[10],可大致将传统饮食的标准化对象分成以下7个大类。

(1)基础类:在饮食生产生活中,普遍使用、具有广泛指导意义的事项,为了便于交流和理解,需要对这些内容进行统一,比如:术语、符号、分类、编码、命名、翻译、标准体系、标准编写规则等。

(2)原辅料类:传统饮食生产所需的原料和辅料,由于不同地域的环境、经济、文化等不同,导致存在一定的差异,需要在一定范围内统一其规格、形态、质量等事项,比如:畜禽肉、水产品、果蔬、米面、蛋、食用菌及其初级加工制品。

(3)器具类:传统饮食烹饪制作过程中所需的设施、设备、器具、材料等,包括通用类和专业类,在传承和保护传统饮食文化的前提下,根据国家食品安全管理要求,需要对其材质、功能、样式、安全等技术事项进行统一。比如:烹饪器具、餐饮具、包装材料等。

(4)技艺类:传统饮食烹饪和加工技艺将直接影响成品的品质和口感,其程序复杂、繁琐,要求精细、严苛,需要对每一个制作步骤进行分解,对过程进行统一、简化和优化,以确保成品质量稳定,比如:配餐、预处理、切配、烹调、摆盘、雕刻等。另外,还需要对包装、运输、贮藏、检验等技术性事项进行统一。

(5)产品类:产品是传统饮食最终呈现给消费者的物质形态。根据传统饮食消费形式的不同,分为现制现售食品和预包装加工食品。传统饮食种类繁多,形态各异,口味差别也很大,主要包括菜肴、小吃、调味料、饮料、酒、茶等。需要对其外观、颜色、组织状态等进行统一,同时还需结合国家食品安全管理要求,对其理化、微生物、污染物、食品添加剂等安全指标进行规范。

(6)服务类:服务是饮食体系的重要组成部分,也是传统饮食礼仪和风俗的具体展示。总结归纳出传统饮食服务的共性和特性,对共性内容进行统一,以确保服务的一致性。对传统饮食服务进行标准化,既包括对上菜、摆台、就餐、宴席操办、外卖等具体服务事项的统一,也包括所提供的场所、环境、人员、设施设备等服务条件的统一。

(7)管理类:传统饮食管理既包括餐饮企业对自身的系统管理,比如:人员、财务、物资、经营效益、安全卫生等,也包括以政府、协会或其他第三方立场为出发点,对传统饮食的品鉴、评价、遗产保护、老字号传承、宣传推广、餐饮节约、技能评定等综合性事项的管理。无论是前者还是后者,都需要进行规范和统一。

3 标准化路径

依据标准的制定主体和属性,将传统饮食标准化路径划分为3种,分别是利维坦路径、社团化路径和私有化路径。不同的标准化路径在资源利用、行政效率、市场响应和运行机制等方面具有各自的优劣势。

3.1 利维坦路径

利维坦路径是强制性的政府主导路径[11]。政府作为标准化主体,依靠公权力而具有公共行政的合法性,拥有人物财、信息技术等公共资源,具有应对涉及面广、影响大的公共问题的能力,并形成自上而下、队伍稳定、制度严明、行政规范的运行管理体系,使标准化能够获得高效的行政效率。通过同级政府部门之间、上下级政府之间,不同的政策领域之间的制度化、常态化与跨界合作,可解決标准化的系统性、协调性等问题,还可动员更为广泛的高校、科研院所、企业实体、新闻媒体、社会大众等参与标准供给。但是,由于该路径存在多头管理、科层林立、层级节制等问题,容易降低行政效率、出现标准化内容重复交叉或因个人私利导致滥用职权、懒政等腐败现象滋生[11]。

3.2 社团化路径

社团化路径,即非营利性社会组织主导的行业自治路径。社会组织作为标准化主体,在行业话语权、规范市场秩序、组织运作等方面具有一定的优势。协会、学会、商会、联合会、技术联盟等社会组织必须经过合法程序成立,具备场所、人员、资产、制度、会员等前提条件,且对相关业务主管部门负责。社会组织以市场需求为导向,运作管理机制灵活,能够快速响应市场变化,同时聚集了一大批熟悉行业发展或掌握行业资源的专业人士,开展的标准化活动在行业内具有较高的权威性和话语权。但是,该路径存在标准化动力不足、会员水平参差不齐、激励和监督机制缺失等问题[12-14],容易形成技术和资源垄断等现象,影响产业技术创新。

3.3 私有化路径

私有化路径就是企业主导的自我负责路径。企业既是标准制定者,也是标准实施者[15-17]。实现利益最大化是该路径的根本驱动力。企业作为标准化主体,为获得更大的市场配置,往往更具有成本意识和竞争心理,关注用户需求,对市场回应最为迅速。标准化方法、模型、定律和系统工程的研究与应用最早都源自于企业需求。企业在确保符合国家兜底性要求的前提下,一方面要最大限度降低标准化成本,另一方面要最大程度提高标准化效益,是所有路径中行政效率最高的。但是,该路径的缺点在于企业主体责任意识缺失、标准化利益动机和专业性容易遭质疑、信用管理成本过低、不关注公共利益等。

4 选择依据

标准化是畅通的手段,是效率的手段,是节约的手段,是优化的手段,是互信的手段,是协调的手段,是保护的手段。在路径选择时,可将标准化对象特性、选择动机、发展阶段等要素作为考虑要素,以主体视角分析选择最优方案,以助推传统饮食的良性发展。

首先,明确标准化对象特性。是否同时具有竞争性和排他性,或是只具有竞争性或排他性其中一种,还是都不具备。可将规模效应大、初始投资量大、收费困难、具有非竞争性和非排他性的标准化对象,归入公共产品领域,比如:传统饮食术语、分类、命名、遗产保护、餐饮节约等。将具有非竞争性但可排他,或具有竞争性但难以排他的标准化对象,归入准公共产品领域,比如:原辅料、菜肴、小吃等。将同时具有竞争性和排他性的标准化对象,归入私有产品领域,比如:餐饮服务、企业经营管理、烹饪制作配方等。

其次,明确选择动机。效率指“ 投入— 产出比”,体现每单位产量的资金耗费、利润获取、生产力等情况。经济指投入的成本,包括资金、时间与精力等的投入情况。效益则是实现预想效果的程度,包含效果和利益两个层面含义,可从减免的损失、增加的收益、节省的费用等方面来估算。标准化主体开展标准化活动的动机是基于效率、经济还是效益?为了提升公共效益、减少公共预算,还是为了提高生产效率、增加经济利益,抑或是规范市场秩序、引导行业发展?由政府主导制定国家标准、行业标准和地方标准和由企业主导制定企业标准的动机肯定是不一样的。当选择动机需兼顾多元需求时,则应以获得传统饮食的整体效益和长远发展为导向进行选择。

最后,明确发展阶段。传统饮食及其标准化是一个不断发展和变化的过程,受经济、科技、政治、社会等方面因素影响。沿海地区的传统饮食科技创新能力较强,产业融合现象明显,中央厨房、预制调理食品等新业态不断兴起。内陆山区则保留了更为完整和丰富的传统饮食非物质文化遗产,拥有更多原生态的饮食物质资源,注重传统饮食制作技艺传承。应正确认识各个地区传统饮食发展阶段的差异性,根据各利益相关方的需求和意愿来选择适宜的路径。

传统饮食标准化路径的选择并不是非黑即白,可以相互组合,以其中一种路径为主导、另外一种为补充,也可以多元组合,其中一种路径为主导、另外两种为补充或者每一种路径都均衡发展、动态平衡。

5 选择结果

以福建省为例。福建省依靠得天独厚的条件孕育和留存了具有鲜明地域特征的传统饮食文化。由于气候差异、宗教习俗、历史变迁等诸多因素影响,每个地区饮食结构、饮食风味、饮食技艺、饮食习俗均存在较大差异,饮食种类繁多,风味各异,技艺悬殊[18]。福建省传统饮食标准化路径的选择是基于利益关联的政府、社会组织、企业实体、民众和其他相关方等共同作用的结果,其路径选择伴随着经济、社会、科学技术和维系合作共治的“纽带”等动态变化发展。

2015年以前,福建省传统饮食选择的是以利维坦路径为主导、私有化路径为补充的标准化路径。由原质量监督部门牵头组织、行业协会配合、企业、高校和科研院所等参与,充分调动和协调各方资源,在原材料生产流通、加工制作、产品质量、经营服务与管理等方面制定公共标准予以规范,并通过产品质量监督检查、合格评定、生产许可审查、标准化试点等手段检验标准实施成效。企业根据自身生产和经营需要制定相应的企业标准,产品类企业标准须报原质量监督部门进行备案。1994-2008年,福建省共发布传统饮食地方标准200项(160项已废止),约80%为原材料类标准,15%为技艺类标准,5%为其他标准,涉及到茶叶、水果、蔬菜、食用菌、水产品、畜禽肉、蛋等品类。这些标准在一定程度上保障了福建省传统饮食原材料的质量安全,但类型单一,覆盖面窄,远远不能满足我省饮食生产生活的需求。企业对标准化不重视,整体标准化水平低,企业标准编写和备案大多是委托中介机构完成,有些标准只停留在抄抄写写的层面,缺乏生产验证,也没有检验数据作支撑,“两张皮”现象严重。

2009年颁布的《中华人民共和国食品安全法》明确:食品安全标准制定的职能由卫生部门承担,质量监督、工商管理和食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理。企业生产的产品,若没有可执行的食品安全国家标准或地方标准,应当制定食品安全企业标准,作为组织生产的依据,并报各级卫生部门备案。通过对传统饮食标准的梳理发现,2009-2014年福建省制定的强制性食品安全地方标准数量为零,推荐性地方标准85项(21项已废止),主导或参与制定的国家标准和行业标准数量不多,主要集中在地理标志保护产品领域,包括:连江鲍鱼、茶口粉干、清流黄羊、屏南老酒、大田肉兔、漳港海蚌、淮土茶油、定海湾丁香鱼、湖头米粉、永春老醋、德化黑鸡、古田银耳、浦城薏米、吉山老酒以及福鼎白茶、福州茉莉花茶等。通过调研发现,有的标准与国家标准、行业标准技术指标不一致甚至冲突,造成企业执行标准困难,也造成政府部门制定标准的资源浪费和执法尺度不一。有的标准技术面广、产业链长,涉及部门多、相关方立场不一致,协调难度大,导致越重要的标准越“难产”。政府部门职责的重新划分使得福建省传统饮食标准化工作衔接不到位,出现行政效率低、缺乏强有力的组织协调、不作为或懒政等问题。另外,企业标准制定和备案过程中存在的问题也没有因为政府部门职责调整而得到有效解决,反而出现了业务流程不熟悉、职责界限不清晰等新问题。

2 015年国务院印发《深化标准化工作改革方案》,提出:“要建成政府主导制定的标准与市场主导制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系”。2017年原质检总局、国标委和民政部联合制定《团体标准管理规定(试行)》,探索我国标准化的团体化路径。至此,福建省传统饮食标准化路径开始逐渐转变为多元组合模式,积极鼓励团体化路径发展,有意地削弱利维坦路径的影响,放宽对私有化路径的限制,目前已慢慢形成利维坦路径、团体化路径和私有化路径协同发展的雏形。

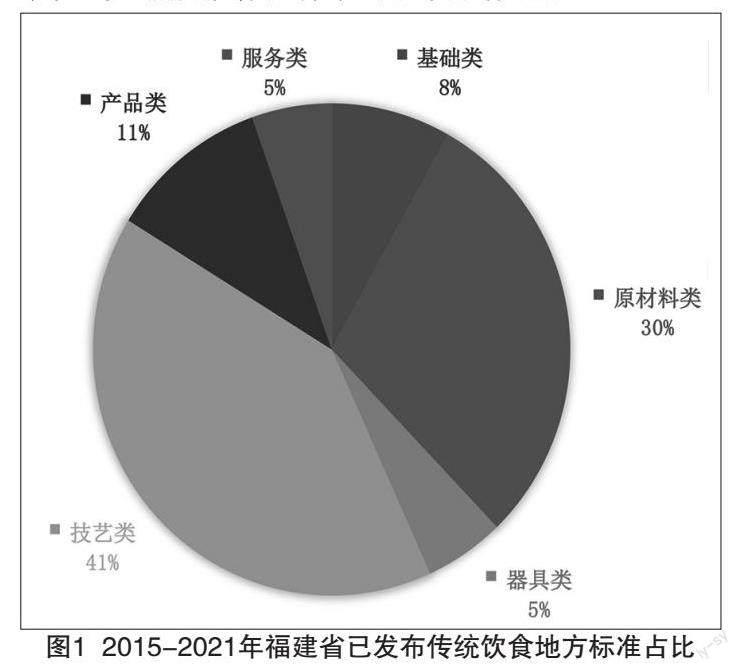

2015-2021年,福建省共发布传统饮食地方标准37项,其中强制性食品安全地方标准5项,推荐性地方标准32项。食品安全地方标准分别是连城地瓜干系列产品、酿造用红曲、红曲黄酒、铁皮石斛花和铁皮石斛叶。推荐性地方标准每年发布2~8项,范围拓展到饮食基础类、器具类、技艺类、服务类等多个方面。比如:福建春伦茶叶集团有限公司牵头制定了DB35/T 1634-2016《茉莉花茶冲泡与品鉴方法》,对茶叶冲泡流程、方法、时间、投茶量等进行了规范,并将香气、湯色、滋味、叶底等作为茶汤品鉴的依据。沙县市场监管局牵头制定了DB35/ T 1689-2017《沙县小吃餐饮门店经营规范》,根据沙县小吃特点,对门店的经营场所、设施设备、从业人员、服务行为和卫生安全作了规范。从图1可知,在福建省传统饮食地方标准中,技艺类标准数量最多,占比达41%;基础类、器具类和服务类标准占比偏低,不足10%;除地理标志保护产品标准外,没有其他饮食产品类标准。这阶段政府主导制定的标准作用主要在于突出地方饮食特色,传承饮食制作技艺,保障食品质量安全等方面。从各类标准占比来看,除食品安全标准数量偏少外,传统饮食标准化发展趋势与我国标准化改革方向基本吻合,即优化完善推荐性标准,逐步缩减推荐性标准的规模和数量。

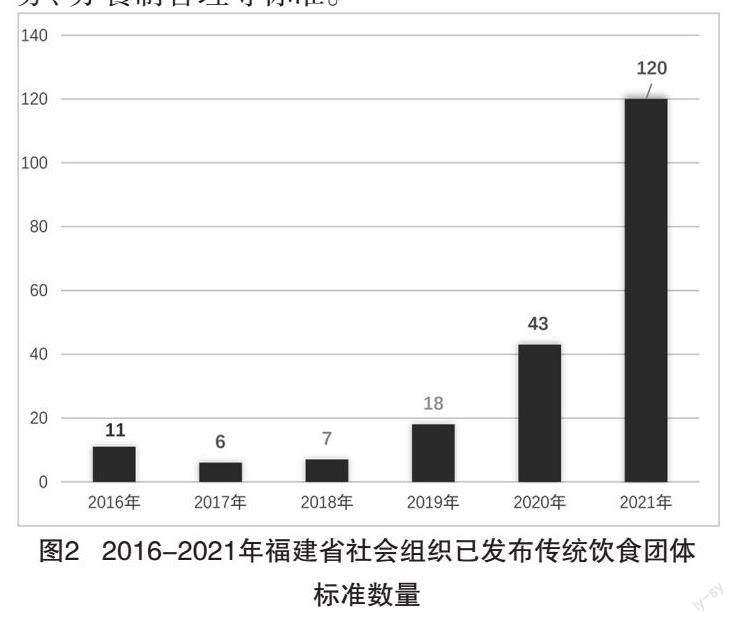

团体标准凭借市场优势得到了社会各界的广泛关注和支持。在团体标准法律地位得到确认之后,我省蓄势已久的饮食标准需求终于找到了释放的机会,使得传统饮食团体标准数量呈现井喷式上升(如图2所示)。据统计,截至2021年12月我省在全国团体标准信息服务平台已经注册成功的社会组织有210家,已发布团体标准有492项,其中传统饮食团体标准205项,占比42%,涉及基础类、原材料类、技艺类、产品(菜品/加工食品/饮品)类、服务类和管理类。从社会组织来看,发布标准数量最多的是厦门市食品安全工作联合会,共32项,其中28项为产品标准;其次是宁化客家小吃协会,共21项,均为传统饮食加工技艺标准;第三是沙县小吃同业公会,共15项,其中产品标准7项,技艺标准8项。从标准类别来看,产品类标准数量最多,技艺类标准第二,原材料类标准第三,基础类、管理类和服务类标准占比均不高。目前,各级政府积极鼓励团体标准发展,出台政策红利并设立专门的平台作为媒介,但不直接参与,给予社会组织更多的空间和自由。总体来说,福建省传统饮食团体标准还处于起步阶段,一些敏锐性高的社会组织已获得团体标准化的红利,不断扩大团体标准制定版图,一些社会组织还处于观望与徘徊状态,还待适时跟进。但是已呈现出一些良好的发展趋势:一是现制现售传统饮食的标准需求增加,制定了烤番薯、肉燕、线面、盐露豆干等菜肴或小吃团体标准;二是饮食非物质文化遗产制作技艺标准不断增多,制定了面线糊、肉粽、蚵仔煎、土笋冻、福鼎鱼片、闽清粉干等非遗饮食技艺标准;三是餐饮服务与管理标准开始受到关注,制定了公筷公勺、老字号认定、打包与外卖服务、分餐制管理等标准。

食品安全企业标准实行备案制度,但放宽了对企业标准备案的程序性要求和限制,强化了社会各界对企业标准的监督作用,提升了企业社会责任和食品安全意识[19,2 0 ]。企业标准已实行全程网上备案。备案前,须在卫生部门指定的网站公示一个月,无异议后授予备案编号,并由卫生部门在指定的网站上公开,供公众免费查阅、下载,接受社会各界的监督。企业作为第一责任人,必须对报备的企业标准负责。从福建省食品安全企业标准系统查询到,截至2022年3月已备案食品企业标11, 830项,主要集中在农副加工产品、新型加工食品领域,传统饮食领域相对较少,仅查询到封肉、肉松、肉脯、豆腐皮、桂圆干、枇杷膏、薏米罐头、米粉干、面线、白粿、即食海蜇、速食紫菜、蟛蜞酱、鱼露等产品。传统饮食制作主要以家庭或小作坊形式存在,现制现售,经营灵活,管理分散,对标准化需求低,但是随着市场监管力度不断加大,越来越多的传统饮食经营者开始重视企业标准化工作,通过标准保障现制现售食品质量和安全,并作为解决消费者权益纠纷的技术依据。

6 结 语

实践证明,通过识别传统饮食标准化对象,梳理传统饮食标准化路径,明确饮食标准化路径选择的影响要素,不仅可以给予传统饮食标准化建设更多的信心和力量,为保障传统饮食质量安全,规范传统饮食行业秩序,实现传统饮食规模化、产业化、品牌化发展奠定标准化基础,还对提升传统饮食文化的当代价值,加强传统饮食的保护与传承,实现传统饮食的“自我发展、自我提升、自我传承”等方面有积极的促进作用。我国传统饮食文化博大精深,品类复杂多样,技艺精湛高超,其标准化路径的选择应综合标准化对象特性、选择动机、发展阶段等各种因素,因地制宜,量体裁衣,建立科学合理的多元化协调发展模式。

参考文献

梁静,林若宇,郭泽镔,等. 传统饮食标准化发展历史溯源[J/OL]. 中国食物与营养:1-5[2022-03-02].DOI:10.19870/j.cnki.11-3716/ts.20211117.001.

梁静. 传统饮食标准化活动形态和特征表现分析[J]. 中国标準化,2021(19):80-86.

麦绿波. 标准化学——标准化的科学理论[M]. 北京:科学出版社, 2019.

刘佳丽,谢地. 西方公共产品理论回顾、反思与前瞻——兼论我国公共产品民营化与政府监管改革[J]. 河北经贸大学学报, 2015,36(05):11-17.

刘尚希,李成威. 基于公共风险重新定义公共产品[J]. 财政研究, 2018(08):2-10.

刘三江, 刘辉. 中国标准化体制改革思路及路径[J]. 中国软科学, 2015(07):1-12.

柳经纬. 标准的类型划分及其私法效力[J]. 现代法学,2020(2):14.

王艳林,刘瑾,付玉. 企业标准法律地位的新认识与《标准化法》修订[C]. 团体标准研究与实践"研讨会.

方放, 吴慧霞. 团体标准设定的公共治理模式研究[J].中国软科学, 2017(2):66-75.

鲁培耿, 杨继坤. 标准化对象的概念辨析及识别方法[J]. 标准科学,2021(2):5.

李炜光, 柳妍, 唐权. 现代公共治理的路径与选择[J]. 学术界, 2020, 000(001):33-44.

吕欣,杨幽红. 团体标准的组织治理研究——基于行业自律的视角[C]. 团体标准研究与实践论文集(三), 2018:72-77.

孟洁莹,乐为,周立军. 我国团体标准的治理机制与运行模式对策研究[J]. 中国标准化, 2017(17):67-72.

叶绍聪,魏君聪. 我国政府促进团体标准发展的路径研究[J]. 中国标准化, 2018(01):48-51.

许应成,汤万金,刁海燕,等. 浅析企业标准自我声明公开的质量提升动力机制[J]. 中国标准化,2021(01):74-78.

陈洪超,齐虹丽. 论团体标准与企业标准自我声明公开和监督制度的理论基础—— 一个自我规制的解释[J]. 标准科学, 2021(07):6-14.

何德喜. 关于企业标准实施的监督检查探讨[J]. 中国标准化, 2021(09):123-127.

郭文慧,梁静,苏晗,等. 福建省传统饮食文化及其非物质文化遗产保护分析[J]. 中国食物与营养, 2018,24(6): 5-10.

沈岿.食品安全企业标准备案的定位与走向[J]. 现代法学,2016,38(04):49-59.

余超,李迎月,黎志峰,等. 我国食品安全企业标准备案工作现状及分析[J]. 中国食品卫生杂志, 2020,32(02):212-215.