论毕淑敏《女心理师》的 “ 中国套盒 ” 叙事结构

【摘要】作为小说的空间形式,“中国套盒”叙事结构能够帮助小说并置情节,凸显主题,达到陌生化的效果。毕淑敏的《女心理师》存在显性和隐性两种套盒叙事结构,小说既聚焦现代人的心理健康与伦理道德问题,也隐藏着作家关于女性生存经验的关注和思考。在对话、心理和主题层面,小说的两种套盒结构相互补充、相互影响,共同构成交互流动的文本空间形态。

【关键词】毕淑敏;《女心理师》;中国套盒;女性经验

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)44-0004-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.44.001

长篇小说《女心理师》主要讲述心理治疗师贺顿与来访者之间的诊疗故事。小说多次运用插叙、补叙和倒叙等叙述技巧,以拼贴画形式来间接地表现了贺顿的成长经历。目前学术界关于《女心理师》的讨论主要集中于作家从医经历与小说创作关系,小说具体意象的精神分析,作品中的女性形象、生命意识及疗愈价值等方面。而《女心理师》的行文间架带有“中国套盒”叙事的结构特征。小说以破碎的非线性时间,并置相似的主题情节,呈现了亟待关注与重视的社会心理问题,以及隐含着作家关于女性身份与成长经验的认知与表达。

一、“套盒”结构的显性呈现

关于“中国套盒”概念的界定,秘鲁学者巴·略萨较早给予准确论述:“大套盒里容纳形状相似但体积较小的一系列套盒,大玩偶里套着小玩偶,这个系列可以延长到无限小。” ①这种层层嵌套的空间类型,常见于中国古典小说。例如,《枕中记》是在卢生和吕翁的故事中,又叙述着卢生黄粱一梦的故事;《老残游记》是在老残浪迹江湖的故事里,又嵌入了其他人物的故事。同时,这种套盒结构也见于西方文学经典中,如《一千零一夜》《十日谈》《堂吉诃德》等,均为由一个人物发散出多个人物的故事套盒。在《女心理师》中,“中国套盒”叙事结构既存在于贺顿与来访者之间,也存在于来访者自述的话语里。因此,小说形成大小不一且层层嵌套的空间结构。

(一)贺顿与来访者的故事套盒

《女心理师》以佛德心理所为空间基点,借助贺顿与来访者的心理治疗过程的话语叙事框架,由此“为下一个层次提供叙述者或叙述框架” ②。随后依次插入七位来访者的异故事,使小说构成一个完整的套盒。

相较于机械的套盒叙事模式,毕淑敏并没有将来访者的心理诊疗过程全然展开,而是以心理治疗周期为间隔,来灵活合理地中断贺顿与来访者之间的谈话。当第一位来访者李芝明袒露自己的心理症结时,毕淑敏却转笔另起一章,直接引入第二位来访者的故事,文本的叙事逻辑秩序由此产生分裂。此类中断破碎的叙事手法也存在于其他几位来访者的谈话中,从而使小说内部构建起独特的叙事迷宫。因而,小说并不是机械地铺陈各来访者的故事,而是以穿插的手法,把来访者的心理问题表征一齐呈现,又通过不断地补叙和插叙,在后文中表明来访者的心理问题根源,实现溯源与解密。因此,小说运用套盒空间叙事框架,使原本的线性叙述结构产生裂痕,既设置悬念,形成一种延宕之美,又在文本内部形成一种可视的空间,增强可读性与故事性。同时,以贺顿为主体的限知视角叙事,使每位来访者的故事产生前后呼应与同频共振的效果,小说结构也在层层嵌套中实现和谐圆融的统一。

(二)来访者自身的故事套盒

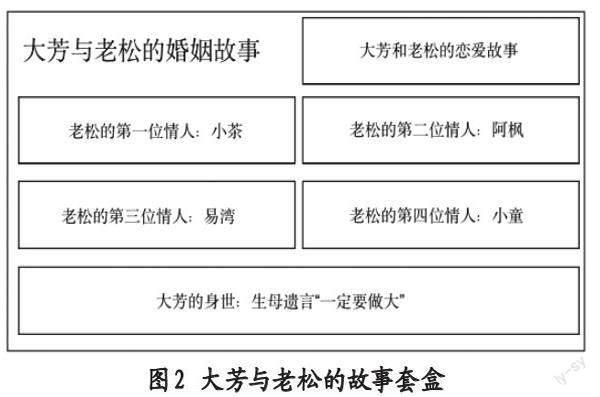

贺顿与每一位来访者的对话过程,也即来访者回忆自身经历的过程。因此,小说在贺顿与来访者的整体套盒框架内部,也包含着每位来访者自身的故事套盒,使大小故事镶嵌穿插,显示出套盒结构的无限拓展性与延伸性。例如,在表现老松和大芳的婚姻矛盾时,主要行动元贺顿的身形被隐去,仅仅剩下大芳、老松与数位情人之间的复杂关系。小说由此展开了另一条叙事线索——大芳和老松的婚姻故事,构成小说大套盒结构中的小套盒结构。

小说并没有对大芳和老松的婚姻悲剧作直接的价值判断。有趣的是,毕淑敏在此建构了一个“罗生门”,即大芳眼中的老松,是频繁出轨的丈夫;老松眼中的大芳,是纵容且满足于丈夫出轨的妻子。作为两人共同的心理师,贺顿对此一头雾水、束手无策。但随着治疗的深入,大芳发现自己内心的症结——逝去多年的生母。大芳的生母是旧社会大家庭中一个不起眼且备受欺凌的小老婆,她的临终遗言“一定要做大” ③,成为大芳的多年梦魇。集体无意识蕴藏着一个民族巨大的心理能量,且在潜意识领域支配影响着每个人的行为习惯。究其实质,大芳生母的做大心理,反映出的是在封建父权制威压下,女性形成倾轧彼此的恶性关系,且这种无意识心理也逐渐成为女性群体的精神创伤和性别焦虑。

故大芳纵容老松出轨,并沉湎于自己成为大老婆的畸形满足里。但大芳又感到一种从人性深处生发出来的无奈与痛苦,是生命意志对这种集体无意识的斗争与反抗,“你的身体强烈地反抗你。在每一次的侮辱之后,它都悲愤难平” ④。所以,大芳在爱人老松出轨后,身体一次次地垮掉。例如,在老松出轨小茶后,大芳慢性盲肠炎急性发作;在老松出轨阿枫后,大芳胃部绞痛不已;在老松出轨易湾后,大芳昏迷不醒;在老松出轨小童,大芳胸痛十分。更为悲剧的是,大芳却恋上丈夫出轨后而带来的歉意呵护。大芳将平等和谐的婚恋关系扭曲成满足自身病态欲望的手段和途径,体现了处在父权制威压下,女性精神深处的匮乏和虚无,实际上亦是女性失去自我身份认同后的悲剧寄托。

二、“套盒”结构的隐性书写

毕淑敏的文学创作与其多年从医经历存在精神上的同構关系。她曾坦言:“当我写作的时候,我也无法完全摆脱当医生的感觉。我会关注人的生命,艰难民生感同身受。” ⑤不论是从医,还是从文,毕淑敏始终感到与他人脉脉相通。这种生命体验也融入进毕淑敏的创作中。她笔下的贺顿是一位极富有同理心的人。作为心理治疗师,贺顿安慰他人的同时,常百感交集,追忆往事。例如,在开导丈夫出轨的李芝明时,贺顿想起自己也是一个出轨者,自嘲不够体面;当听到桑珊的情敌是法国富豪时,贺顿回忆起贺奶奶的女儿也在法国;当面对垂垂老矣的乔玉华时,贺顿脑海里浮现的是彼时病入膏肓的姨妈;当大芳提到自己的继父时,贺顿紧张得发汗,失态地打断大芳的陈述。因而,小说在一边叙述来访者故事的同时,一边也通过贺顿的回忆与独白,表现了其内心复杂微妙的矛盾冲突,并绘出贺顿的神秘往事。

作为《女心理师》的超叙述层次,贺顿的成长故事并没有直接呈现出来。小说采用“省略-重复”的叙事机制,即先省略隐去贺顿的生平,再以日常诊疗过程中大量重复的回忆叙事,来频繁表露其生平经历,最后取得一种解密的效果。因此,小说形成双重套盒结构,即诸位来访者的治疗过程是文本的显性套盒,而贺顿的成长故事则构成文本的隐性套盒。

通观全书,《女心理师》的显性套盒和隐性套盒相互映照,文本空间结构紧密相连,来访者的故事与贺顿的故事都聚焦于共同主题——心理创伤和两性婚恋。小说曾多次暗示,贺顿的心理创伤与其身体知觉相关联。贺顿始终感觉下半身冰凉,并反复梦见一个腾空飞驰的红色小火车。现象学大师梅洛·庞蒂指出:“对创伤性体验来说,重要的只是作为一种存在方式和在某种程度的普遍性中继续存在下去” ⑥,即意识深处的创伤记忆会以一种身体状态而习见存在。小说中,姬铭骢以情景再现的方式,催眠并性侵了贺顿,解开了贺顿心理创伤的谜团:贺顿的父亲抛弃了贺顿母女,贺顿的母亲为了两人的生存而沦落风尘,后母亲再嫁。在母亲外出探望姨妈的时候,继父凌辱侵犯了年仅12岁的贺顿。因继父将清凉油涂抹在生殖器上,所以自此之后,贺顿感到下半身寒若冰霜,且多陷入形似男性生殖器的红色小火车的梦境。因受到生母沦落和继父凌辱的影响,贺顿在两性婚恋方面显得格外功利。例如,贺顿无法推销已购的美白膏,但为了心理培训班的报名费,开始出卖自己的身体,委身于陌生的单身秃头;她虽不爱房东的跛脚儿子柏万福,但为了获得佛德心理所的场所用地,却能跟他结婚;她也不喜欢钱开逸,但为了取得心理所的装修费用,却同他维持婚外情关系;关于姬铭骢,她只有孺慕心理,但为找到自己的创伤症结,却同意姬铭骢采用性治疗的违规手段。贺顿的身形与其生母的身形相重叠——以色换利。从小山村的村姑摇身化为功成名就的心理治疗师,贺顿看似实现了女性人格的独立与生存的自足。

但毕淑敏对这种女性“成长”的方式做出否定答复。同其他来访者相同,贺顿最终实现自我救赎。姬铭骢的违规治疗手段,虽然使贺顿回忆起童年经历,但贺顿经此大病一场,备受煎熬。幸运的是,贺顿从姬铭骢以毒攻毒的变态治疗中重生,她的身体开始复苏,“脚下有微微的暖气吹拂,如同令人酥痒的春蚕向上爬动。贺顿可以清楚地感受到寒冰融化的进度,极其微小然而锲而不舍” ⑦。贺顿常年冰冷的下半身开始回春变暖,象征着她童年创伤的愈合、心灵的平复与人格的苏醒。诚如波伏娃所言,“身体是我们把握世界的工具,认识方式不同,世界也必然大为不同。” ⑧当贺顿下半身解冻后,她才清楚地明白自己并不需要依靠别人。随后,贺顿选择与情人钱开逸断开联系,暂时关闭佛德心理所,并质疑大拿姬铭骢治疗手段的合理性与合法性。贺顿通过对自己以往错误的清算,最终实现自我本性的复归、疗愈与重生。同时,小说以贺顿向学界权威姬铭骢宣战来收束全文,为之后故事走向留下悬念与思考。而从空间结构形式上来讲,开放式结局的设置代表着贺顿成长故事的继续,更意味着小说隐性套盒的叙事结构不断拓展,表现出嵌套结构所蕴含的无限可能。

三、“套盒”间的相互作用

《女心理师》的各部分情节相互联系、相互补充,形成有机的故事整体。小说中套盒结构间的相互作用,表现了人物意识的交流与冲突,补足了小说人物的心理动态,同时凸显了小说主题,拓展了文本的内部空间。

其一为对话的补充。作为一部长篇小说,《女心理师》主要依靠贺顿与来访者之间的心理治疗对话,来推动故事情节的发展。在论长篇小说话语时,巴赫金提道:“话语总是作为一方的现实的对语而产生于对话之中,形成于在对象身上同他人话语产生对话性相互作用之中。” ⑨他强调产生于社会文化背景中的话语,又会在交流中产生新的内涵。而《女心理师》常借助客观视角叙事,展现人物对话间意识的碰撞。例如,当桑珊面含羞涩地说起自己和爱人“朋友”的同居经历,贺顿表示十分理解。但随着对话的深入,贺顿恍然大悟,桑珊是女同性恋,她的爱人“朋友”是一位女性。贺顿按照自己的思维习惯和人生经验,如她和丈夫柏万福、情人钱开逸的关系,暗自以为桑珊是社会多数的异性恋。但通过连续的对话,两种经验模式下的双方关于“朋友”的概念意识开始碰撞,直至最后贺顿恍然大悟。小说中还有多处对话,展现了贺顿的讶然。例如,周团团坦言自己下毒,苏三暗示自己的真实身份,大芳和老松的矛盾陈述等等,这些对话的背后也表现了贺顿精神上受惑与解惑过程。因此,小说行动元具备独立的意识,分而陈述自身故事,文本也在多元声音的相互交织中显示出复调特征。

其二为心理的补充。在客观视角叙事之外,毕淑敏又创造了一个以贺顿为主体的限知视角叙事,尤其在贺顿积极开导来访者时,文本常常聚焦于贺顿的心理活动。例如,在与来访者乔玉华的交谈中,贺顿不可避免地回忆起童年往事,“姨妈病了,托人带信来,说临死前想见妈妈一面” ⑩。小说借助穿插式叙事手法,使佛德心理所的故事层紧挨贺顿人生经历的故事层,帮助读者在日常诊疗叙事之外拼凑出贺顿的人生片段,由此搭建起文本的显性套盒结构与隐性套盒结构相互转换、相互跳跃、相互联系的桥梁,形成互动交叠的空间框架结构。

其三为主题的补充。通过厘清小说中来访者的心理问题,来访者身份的多样性也呈现出来:前途无量的政府官员、生活惨淡的下岗职工、年纪尚小的单亲儿童、患癌将死的老妇人,以及爱人出轨的痴男怨女等等。但相同的是,他们的心理问题焦点均指向心理创伤和两性婚恋主题。借助主体并置叙事,小说将每一位来访者的心理问题表征汇聚归拢,一齐呈现在贺顿面前,牵引出贺顿的心理互动状态。而同时,正是由于贺顿的生活成长经历,才让她“对事关婚姻家庭情感的当事人,都报以异乎寻常的热情” ⑪,如大芳与老松、李芝明与乌海、下岗夫妻等来访者事件,从而显示出两种套盒的主题与线索彼此重合交结的关系。因此,《女心理师》以共时性的叙事方式,打破常规叙事顺序,使各套盒结构之间紧密连接,前后呼应回环,也就更凸显毕淑敏呼吁社会关注心理健康问题的题旨思想。

四、结语

从空间形式来看,小说《女心理师》存在显性和隐性的两种套盒结构。前者包括贺顿与来访者的故事、来访者自身的故事等叙事结构类型,后者则是指贺顿生活经历的叙事结构。同时,显性和隐性的两种套盒结构在对话上相互补充,在心理上相互映衬,在主题上相互呼应,一同构成文本整体有序的内部状态。此外,小说套盒结构的无限拓展性也隐含着毕淑敏对女性未来生存图景的期待。

注释:

①巴·略薩著,赵德明译:《中国套盒:致一位青年小说家》,百花文艺出版社1999年版,第86页。

②赵毅衡 : 《广义叙述学》,四川大学出版社2013年版,第264页。

③④⑤⑦⑩⑪毕淑敏:《女心理师》,重庆出版社2012年版,第428页,第396页,第1页,第412页,第100页,第413页。

⑥莫里斯·梅洛·庞蒂著,姜志辉译:《知觉现象学》,商务印书馆2001年版,第118页。

⑧波伏娃著,陶铁柱译:《第二性》,中国书籍出版社1998年版,第36页。

⑨巴赫金著,白春仁、晓河译:《巴赫金全集(第三卷)》,河北教育出版社1998年版,第59页。

作者简介:

李佳霖,女,汉族,河南项城人,中南大学人文学院硕士研究生,研究方向:中国现当代文学。