港城空间生产研究

——以马赛为例

李晓宁 ,庄佩君

(1.宁波大学 浙江省陆海国土空间利用与治理协同创新中心,浙江 宁波 315211;2.宁波大学科学技术学院,浙江 慈溪 315300;3.宁波大学 海运学院,浙江 宁波 315832)

港城界面是港口系统与城市系统相互作用最活跃的空间,也是塑造港口城市特色和提升城市软实力的空间场所.它往往位于港口城市历史上最核心港区,也是内城区.随着港口大型化、选址迁离,内城空间的港与城两大系统出现衰退.但由于产权格局复杂、利益诉求多元化、重建成本高昂,众多港城滨水区陷入发展停滞,甚至持续衰落的境地,港城空间面临着再更新和再生产的困境[1].随着进入后工业时代,近几年港口城市原港区的产业迁移成为必然现象,空间面临着更新的契机或者说再塑造的挑战,这一空间生产过程受到权力、资本等政治和经济多重空间要素的作用.

国内外关于港口城市的早期研究多针对港城空间发展关系,并着重关注港与城之间的经济关系[2].但随着港城的空间发展矛盾凸显,典型的港口城市更新也逐渐受到关注,譬如秦皇岛西港[3]、青岛老港区[4]、热那亚旧港[5]、那不勒斯旧港区[6]、鹿特丹南部岬角港区[7].近年来国内外港城更新的实证案例研究受到关注,研究集中于老港区空间再开发、规划设计和空间演变等[8-9].关于港城空间更新的研究来自于多角度的综合理解,包括开发过程、组织模式、演进路径和作用机制等[10],研究范围主要集中于港口城市滨水区.现有文献少有针对港城历史核心区,即内城港区的整体空间生产过程和效率的定量研究,对其驱动力分析较为匮缺,尤其是对更新过程中权力尺度与资本类型的探讨.

“欧洲文化之都”马赛历史上一直是地中海沿岸的重要港口,马赛城和马赛港几乎是同义语.二十世纪八十年代后,马赛内城港区由港口和工业综合体逐步向旅游休闲区转变,这不仅见证了其物理性空间再生的发展历程,也展现了社会、文化和经济因素的融合和权力与资本在其中的重要驱动作用.本文借助空间生产理论、熵权TOPSIS 和效能累加模型,评价马赛在港城空间生产过程中的更新效率,并运用多元回归分析,以权力和资本视角研究马赛港城空间发展与转型的内在驱动力,为评价港城更新效率提出针对性方法,也为我国港口城市空间更新与转型提供新的逻辑思路和实现路径.

1 研究方法与数据来源

1.1 空间生产理论

Lefebvre(列斐伏尔)[11]将空间生产概念融入城市研究范畴中,提出了空间生产与城市的互动关系.他认为空间在很大程度上承载了多重价值,自觉或不自觉地嵌入文化、意识形态、资本和政治含义,因而包含了物理空间、社会空间和文化空间.空间生产过程是权力关系、社会互动和利益博弈的过程,呈现三元辩证的特点.这一理论在空间研究中已得到广泛应用,近年来尤其在城市滨水区开发更新研究中备受关注[12-13].

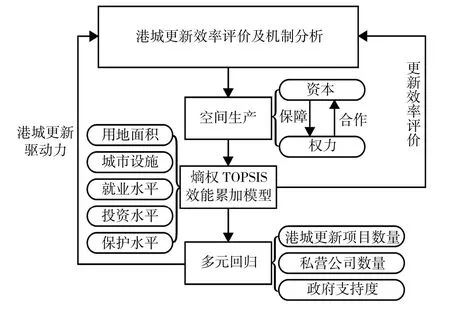

在港城更新实践语境中,随着港城一体化的深入发展,港城空间再生产中展现了权力、资本等不同要素与空间的复杂辩证关系.城市空间既是权力建构的对象,也是资本积累与循环的场域.资本成为权力实施的保障,随着资本生产的不断扩张,客流与信息的高效流通成为提高资本生产效率的关键要素.本文从“权力-资本”角度构建港城更新语境下的空间生产辩证分析框架,并参考较多研究提及的城市用地结构、投资、设施、就业水平对港城更新效率影响的合理性[4,7,10],确定其相关影响因素;采用熵值TOPSIS 和效能累加模型研究马赛港城空间生产效率,并分析其空间生产的驱动力机制,以期更全面地勾画出马赛港口城市更新中的空间生产和效率评价,具体研究方案如图1 所示.

图1 港城更新的空间生产效率与机制研究方案

1.2 熵权TOPSIS 与效能累加模型

熵权法以计算指标的信息熵来客观度量指标权重.TOPSIS 方法利用正、负理想解求出各方案与理想解的相对接近度,但其有较强的主观性.因此,结合熵权法和TOPSIS 法的优势,并增加效能累加模型,对各子系统进行效率综合评价.计算步骤如下:

(1)原始数据归一化处理.

式中:xij、Xij分别表示原数值和归一化后的数值.

(2)计算信息熵Ej、信息效用值Fj和熵权值Wj.

(3)依据各指标权重构造加权矩阵Z=(WjXij)m×n.

(5)计算各指标的相对接近度.

式中:Ci为评价对象与理想解的相对接近度,Ci越大表明该评价对象越具有优势.

(6)评价各子系统的综合效率A.

式中:i表示各子系统内指标的个数.

1.3 数据来源

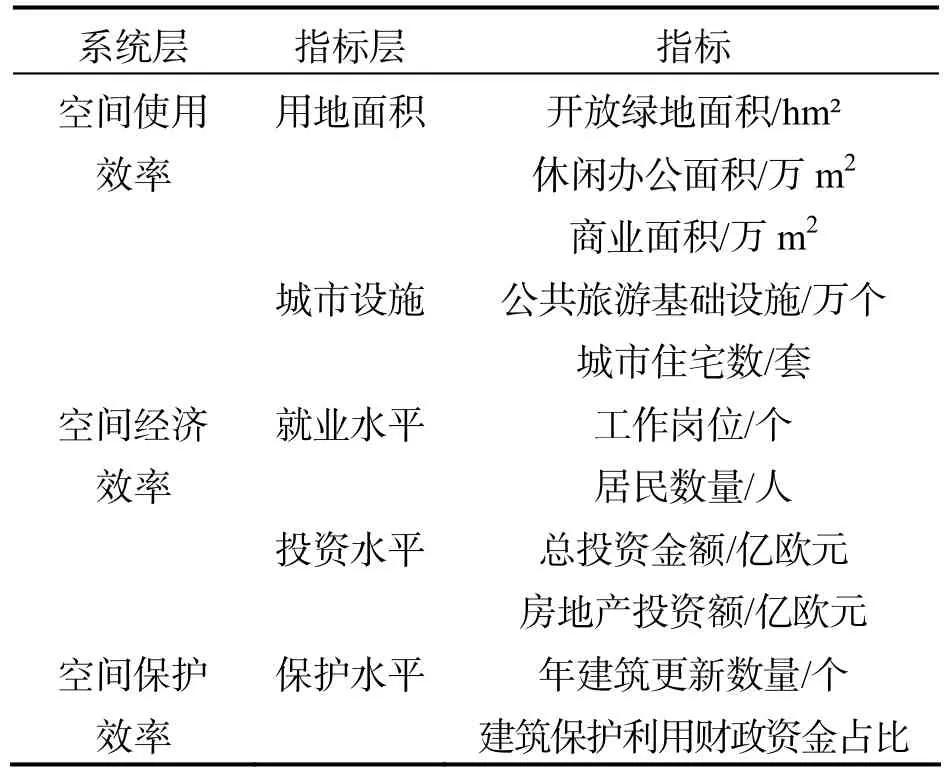

港城马赛的空间更新数据来源于欧盟可持续城市更新机构(https://www.eea.europa.eu/)和欧洲地中海官网(https://www.euromediterranee.fr/).港城马赛空间更新评价主要指标见表1.

表1 港城马赛空间更新评价指标体系

2 马赛港城空间更新

2.1 马赛港城空间转变过程

现代意义的马赛港建立于十九世纪初,是马赛的经济贸易中心.直到二十世纪中期,为缓解交通量增加造成的港口拥堵,马赛在原港区北部盆地建造若利耶特(Joliette)码头.其港址不断扩张,建立了马赛大港口.但港口产生的大量污染造成了马赛内城环境恶化.在马赛港将货运功能转移到西部港区后,马赛旧港口开始被遗弃[14],内城空间逐渐衰落,导致了港口与城市割裂[15].但其独特的历史遗产和强烈的航运文化特质一直在很长时间内固化了马赛作为航运枢纽和港口城市的典型形象.

为扭转马赛老港区和内城持续停滞与衰弱趋势,马赛政府重新定位港口和城市功能,建设邮轮港和发展旅游经济.1995 年“欧洲地中海”(Euroméditerranée)城市更新项目和2013 年“欧洲文化之都”项目,成为马赛发展的巨大机遇[16].在资本和权力的驱动下,通过公共用地空间更新、旧设施改造以及增加商业空间等城市更新措施,马赛港城空间发生了巨大的功能性转变——马赛城由港口工业综合体空间,即先前的工业贸易空间转变为集居住、文化、商业和旅游综合多样化一体的旅游休闲城市空间.因此,马赛成为了欧洲第一大客运港和著名旅游目的地.

2.2 马赛港城空间更新评价

采用熵权TOPSIS 法评价马赛港城空间更新效果(表2).首先,由表2 可知,从1995 年马赛港城开始空间转变后,空间更新综合效率逐渐上升.但在1995 年和2010 年变化不明显,直到2015 年港城空间步入快速更新阶段,居民住宅数量和工作岗位开始大幅增加,空间更新综合效率达到0.587,到2020 年上升至0.738.这与“欧洲地中海”和“欧洲文化之都”两个重大项目的时间点相契合.其次,在马赛港城空间更新过程中,投资水平较为稳定,用地面积、城市设施、就业和保护水平方面却保持持续提升.表2 显示,1995 年马赛港城空间更新中的用地面积、城市设施和就业水平低于投资水平,直到2020 年这3 项指标均超过了投资水平,但整个过程投资水平并没有大幅度变动.

表2 马赛港城空间更新指标评价结果

根据效能累加模型,得到表3 结果.由表3 可知,空间使用效率、空间经济效率和空间保护效率各子系统的空间生产总体效能水平从1995 年开始稳步提升,2020 年港城空间更新系统综合效率是1995 年的3 倍.但由于空间保护效率增长缓慢,制约了综合效能水平的提高,导致综合效率水平不高.自2010 年后,各子系统间的差距较大,空间使用效率均高于空间经济效率和空间保护效率.

2.3 马赛港城空间更新驱动力

纵观马赛空间更新的演进历程,随着马赛港口的港址迁移,老港口的工业、贸易空间为城市更新项目腾出开放的更新空间,促使老港区成为后现代的旅游休闲空间,由此马赛港城空间生产体现出列斐伏尔的空间三元辩证(表4).在马赛空间转变中,港城内部各功能区转换用途不同,港口码头贸易空间被改造成文化休闲广场,船舶修理厂和烟草厂等工业空间转型为大型滨海综合体中心,中世纪古建筑被更新为博物馆和展览馆.更新后的港城空间被赋予休闲、旅游、餐饮和展览等各种新功能,成为混合用途的公共空间.马赛老港区因此也成为了集文化、商业、旅游休闲综合多样化的综合体空间.

在空间生产定性分析基础上,使用SPSS 21.0进行多元回归分析,得到杜宾-瓦特森检验值(DW)为2,提示观测值相互独立.所有自变量的方差膨胀因子(VIF)均小于10,有效消除了自变量之间的严重共线性问题.这说明采用多元线性回归对港城更新效率变量之间的拟合度较高,具有较强的说服力.分析结果(表5)表明,港城更新项目数量、私营公司数量和政府支持度呈现正向显著效应,对提高港城更新效率产生促进作用.私营公司数量标准化系数较大,是港城更新效率提高的主导因素.

马赛港城空间更新之前,以中央管理为主,地方资本和私人资本投入相对缺失.其主要在工业、贸易空间的需求驱动下发展,当地政府的低参与度使得规划管控不足,使其面临无序开发、传统港口城市风貌被蚕食和公共环境恶化等问题.在马赛港城各主要功能区空间的更新转型机制中,权力和资本各方的互动关系不断重构.首先是各种权力之间的互动.2010 年后,各层级政府组织(欧盟、国家政府、地方当局等)和非政府性组织(马赛普罗旺斯邮轮俱乐部)协商合作,采用自上而下和自下而上相结合的方式进行权力间的合作[17].在港城空间的用地使用层面,其通过颁布政策和管理制度,实现空间权力的多级分配,既满足空间更新规划的引导规范,又保留一些地方权力主体的话语权[18].其次是多渠道资本进入.马赛港城更新包括国有资本和民间社会资本,其中国有资本投入主要集中于城市公共基础设施,民间社会资本主要为房地产、商业、旅游领域服务.最后是权力与资本的协力.各类资本与不同层级政府的政策和制度形式有着明显的合作.一方面私人资本投资通过公共权力(政策和制度)引导而增加,另一方面公共资本与私人资本间存在融合与协作.公共和私人资本的结合揭示了马赛港城在不同空间主体的投资,在保留港口活动、历史文化资源以及港口城市身份的同时,变更港城各空间区的功能和用途,使港口与城市空间“共存”.总之,马赛港城的休闲旅游空间生产是由权力和资本共同推动的,而且由于马赛内城空间是码头、贸易和工业等共同组成的复杂空间,不同的空间主体在转型过程中的用途也有所差异(图2).

图2 马赛港城空间生产框架

3 结论与启示

3.1 结论

本文通过援引空间生产理论从权力与资本角度构建分析框架,并结合多种定量方法,以马赛港城空间为研究对象,分析其空间更新效果和驱动因素,得出以下结论:

(1)马赛通过设施更新和文化营造等关键措施实现空间更新,从1995 年至2020 年空间更新水平总体提高.随着居民住宅数量和工作岗位的大幅增加,2015 年后港城空间步入快速更新阶段,但在用地面积、城市设施、就业和投资指标方面有所差异.从系统效率来看,各子系统的空间生产总体效能水平稳步提升,但由于空间保护效率增长缓慢,制约了综合效能水平的提高.

(2)马赛港城空间更新是由多元权力主体参与、各种资本工具驱动的空间生产过程.其更新效率的提高依靠不同层级政府权力的干预,并逐渐将权力下放到地方当局与非政府性组织等微观权力主体,以制定政策和城市规划战略.同时马赛不同层级的资本对城市物理、经济、文化环境实现投资和增值过程,更多是以国有资本带动私人资本为主导.此外,各类资本与不同层级政府的政策和制度展开合作.

3.2 启示

我国沿海区域超大型港口不断增长,港口更新加快,港口城市不断地面临新港区对原港区带来的挑战.譬如,历史文化名城、港口城市宁波面临着老港区内城的城市更新和北仑工业港城综合体的城市转型任务,期望通过港城更新重获城市活力,实现城市升级.现阶段国内大多数旧港城以单纯物理性更新和以“房地产开发”为导向的更新为主,国内港口城市空间更新具有大规模、长时间的空间生产特征,更新期间陆续出现不同利益主体的多样需求,而且空间更新的不可持续性开始凸显.马赛案例为我国港城更新提供了港城空间重建过程及可持续发展的参考样本.其更新过程中体现的发展逻辑和内在驱动力可以为国内旧港区更新提供一些启示.

(1)港城空间已不仅仅是指物理上的实体空间,其也被赋予了地方身份、经济功能和社会关系等要素,而且权力和资本的投入成为塑造港口城市三元辩证空间的重要驱动力.首先,马赛港城更新中宏观和微观权力主体合作加强管控,逐渐将空间规制层级下放,这为我国的港城空间更新中明晰权力主体管理关系提供参考.其次,我国在城市更新过程中需要借助多元融资渠道,引入多样性资本主体以保障港城更新.最后,港城空间还需要包括社会性元素,譬如历史文化、社会关系和情感体验.国内有些港口城市在老港区更新中忽略港城空间作为精神情感的象征,更缺乏对公众利益的考虑,一味改善物质环境和城市形象,使得港城空间失去本身特色,导致其独特性的缺失.总之,我国在港城更新时需要深度挖掘港城空间的社会、经济与文化的多重融合价值,充分尊重港城物理脉络和人的社会多样性需求,营造出富有情感和特色的港城空间.

(2)结合我国港城更新现状,宁波作为世界文化遗产中国大运河与海上丝绸之路的交点城市,是我国最早拥有港口和从事海上贸易活动的地区之一,因此宁波港城早期已形成了较为悠久的海洋商贸空间形态.经由港址变迁后,原有的旧港区聚集大量近现代工业遗产和港埠遗迹,成为凸显宁波“海丝”文化的活化石,老外滩旧港区依靠悠久的港口历史和文化底蕴,如今已转变为旅游休闲空间.但其港城更新过程中仍然面临着土地资源限制和多方相关者的利益冲突,未能树立和综合利用港城文化的品牌.在保留港城文化的同时,实现港城空间重塑和功能再造,宁波旧港区可借鉴马赛港城更新的多样化经验,在公共空间生产层面,实现空间多功能复合,注入与港城空间相适应的新业态.同时需要统筹考虑各利益方的利益关系、港口历史文化遗迹保护、各类土地利用空间的合理性以及城市更新与市民实际生活的匹配性等多种因素,制定合适的政策和计划,营造出有当地人文特点的旧港区空间,探索出适合宁波港城更新的独特路径.