回首向来萧瑟处 圆明考古30 年

文 图/贾贯峰 邱文忠

圆明园遗址有考古属性的调查工作可以追溯到1924 年,正式的考古发掘始于1994 年,迄今经考古勘探或发掘的遗址近百处。30 年的考古工作,摸清了圆明园众多遗存的概况,补充了文献缺失,为圆明园遗址的保护、展示做出了贡献。

圆明园坐落于北京西郊,由圆明园、长春园、绮春园三园组成,占地约350 公顷。初为胤禛(即雍正帝)赐园,康熙赐额“圆明”。经数代皇帝营构建造,遂有三园之盛。圆明园林皋清淑,陂淀渟泓,因高就深,傍山依水,相度地宜,构结亭榭,天然意趣,实天宝地灵之区,帝王豫游之地。然而世有不济,白云苍狗,圆明园尚未走入大众视野,便因1860 年大劫难及后世蹉跎,宫室园囿皆被摧毁,珍宝珠玩尽数散去。掩埋于荒草萋萋、乱石废墟之下的圆明园究竟是何样貌,成为考古人心中挥之不去的执念。

圆明园海晏堂

30 年艰辛工作历程

鸿蒙初辟

在中国考古学诞生之初,出现了诸多考古学术团体,他们以开展田野调查为主,其中就包括对圆明园的考古调查。1924 年,北京大学考古学会的陈万里、顾颉刚、刘荣贵调查了圆明园、文渊阁遗迹。同期,燕京大学史学会也在北京城内和周边,如圆明园、妙峰山、周口店等地开展文物古迹的考察。这是最早的具有考古属性的圆明园调查工作,但随着中国考古学的发展,圆明园一度淡出了考古学者的视野,对圆明园的破坏却不曾停歇。

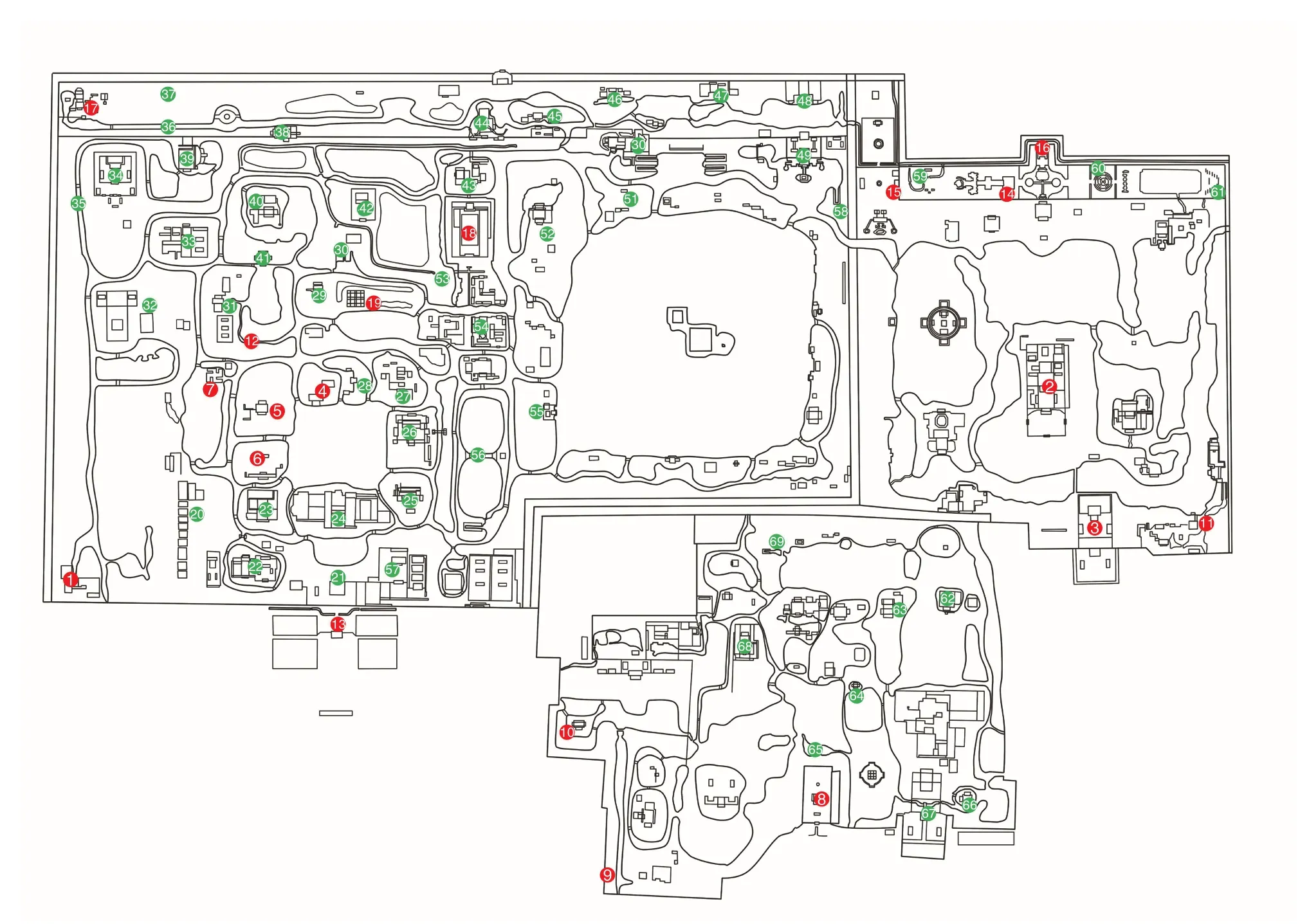

圆明园考古勘探、发掘遗址示意:

步入新中国的圆明园,御园之上到处是农田、房屋、荒地,甚至是猪圈、坟岗、靶场、气象站等。圆明园管理处成立之后,为修复园容园貌,进行了大量清理整治工程。1984 年,在“以木为本,以水为纲,以遗址为特色”的思想指导下,北京市文物局同意圆明园管理处率先清挖已被填平的福海区域河湖水系,并补山34 座,整理叠石7 处,清整古建基址,由北京市文物工作队(今北京市考古研究院前身)委派专业人员予以指导,群众前后近10 万人次义务参与劳动。这些工作极大改善了圆明园遗址的面貌,促成福海区域及遗址东部对外开放。这些项目已然具备了文物保护的意识,但尚缺乏科学的考古发掘工作。

首次转机始于1993 年,时任中央政治局委员、国务委员李铁映重点视察了圆明园西部地区,决定执行“保护为主,抢救第一”的方针。1994 年北京市政府计划在西部实施“圆明园微缩景观工程”,工程涉及藻园、山高水长楼及十三所区域。项目前期,北京市文物研究所(今北京市考古研究院前身)按照考古工作方法勘探了该区域11 万平方米,并发掘藻园遗址4600余平方米,揭露出藻园遗址西部建筑群的全部和东部建筑群的一部分,结合文献及样式雷图档初步复原建筑大体平面布局及结构。此次发掘是圆明园遗址首次科学的考古发掘工作,但“圆明园微缩景观工程”因故并未落地,发掘成果未能转化,圆明园考古发掘工作再次陷入沉寂。

破晓之前,仍有星光点点。1995 年,“圆明园遗址清理”项目被纳入北京市“1995—1999年计划考古发掘、调查项目”之一,同时“圆明园遗址”项目纳入“1995—1999 年北京市文物建筑重点修缮项目”“1995—1999 年文物保护单位保护利用规划项目”,要求清理遗址,恢复地貌,修缮面积1 万平方米。1995—1999 年期间,圆明园也有零星的考古清理工作。

这一时期圆明园的整治虽有文物局的指导,但介入并不深,考古工作成绩也不多,一方面是因为北京乃至全国清代考古整体上都不多,圆明园也不例外;另一方面是因为园内还存在大量住户、驻园单位,缺乏良好的考古发掘条件,圆明园的考古工作仍步履蹒跚。

十年筑基

进入2000 年,出现了重大变化。首先是经过前期漫长的摸索,圆明园遗址的保护工作步入新的阶段,制定了第一版《圆明园遗址公园总体规划》,有了明确的发展方向和保护依据。其次,适值北京申奥成功,提出“人文奥运”理念,着重展现北京历史文化名城风貌和中华民族的灿烂文化,作为昔日“万园之园”的圆明园成为决策者案头的重头戏。圆明园遗址实现了“迁出去,围起来,管起来”的历史夙愿,为考古发掘清场。天时地利人和,在这样的大环境下,圆明园遗址考古事业仿佛一夜之间迎来了曙光,含经堂考古发掘落地,西部整治也提上日程,开启了十余年的考古筑基工作。

九洲清晏大殿遗迹(清理后现状)

曲院风荷桥梁遗迹(清理后现状)

2000—2011 年,北京市文物研究所、北京大学考古文博学院等机构,以环境整治为核心,对圆明园遗址进行了大量考古勘探工作。2002年为制定圆明园遗址考古发掘与保护详规,对圆明园四十景及西洋楼等29 处遗址进行考古勘探。2003—2004 年,为配合圆明园遗址西部第一期整治工程,对西部14 处遗址进行考古勘探与发掘,面积4.2 万平方米。2006 年,为配合圆明园西北部应急补水工程,对圆明园遗址西北部进行考古勘探,面积约1300 平方米。2007年,为配合圆明园湖水水质改善工程,在北长河、西长河区域进行考古勘探,面积约9 万平方米。为配合遗址区整治工程,对绮春园内5 个遗址进行勘探,面积约2.76 万平方米。同年,对心镜轩遗址进行考古勘探,面积约8500 平方米。2009 年,对绮春园内3 处河湖遗址区域进行考古勘探,面积17180 平方米。2010 年,对西部4处遗址进行勘探。2011 年,对西部及如园等27处遗址进行考古勘探,这是迄今为止圆明园最后一次大规模的考古勘探工作。

彼时的圆明园,地表刚刚拆除各类民居建筑,残留大量现代扰乱物,河湖水系多被填平无处寻觅,空旷之处树木枝繁叶茂,根深蒂固。面对着茫茫废墟,每组景观究竟在何处、有多深、范围到哪里,考古队员心中并没有底,也曾试图采用探地雷达进行普查,但因为残存太多近现代砖石、房屋基址、铁器等,干扰了雷达的检测,因此终究未能广泛应用。但是大家并没有放弃,结合历史图纸,寻找地上蛛丝马迹,最终将一处处遗址找寻出来,理清建筑的类型、分布、四至等基础信息,首次勾勒出了圆明园地下遗存的形态。

同时,这一时期也进行了一些考古发掘工作,集中在2004 年前后。2001—2004 年发掘了含经堂和长春园宫门区。含经堂考古发掘3.5 万平方米,清理出主体建筑群及周围附属建筑遗迹,确认其主体建筑为乾隆时期(1736—1795)所建,少部分为嘉庆十九年(1814)拆改建,出土铜器、铁器、玉器、陶器、瓷器、螺钿、玻璃、石刻及各种建筑构件千余件。长春园宫门区发掘2.1 万平方米,揭露出主体建筑群及附属设施,包括影壁、广场、朝房、宫门、牌楼等,确认其建筑格局与乾隆时期一致,出土物以瓷器残件为主,约百余件。

此外,为配合圆明园环境整治工程,对西部部分勘探遗址进行重点发掘,发掘的遗址有坦坦荡荡、杏花春馆、上下天光、万方安和,并清理了桥涵32 座。

为配合正觉寺修缮复建工作及地铁四号线建设,发掘天王殿、山门前御路440 平方米。为配合北京市101 中学的基建项目,对101 中学占用区域内清代水闸、招凉榭遗址进行了清理,发掘面积770 平方米。

这一时期的考古工作既有主动发掘也有配合基建的发掘。这些工作的首要意义在于基本摸清了圆明园遗址的保存状况、分布四至、建筑结构、遗迹关系、基址年代以及山形水系格局等,获取了大量一手资料,为圆明园遗址保护规划、考古工作计划制定及数字复原提供了翔实的材料和依据,为下一阶段工作指明了方向,是筑基的十年。

重点发掘

2011 年以来,基于上一个十年积累的素材,考古勘探工作大幅减少,考古发掘成为主流,先后分期重点发掘遗址9 处。

2012—2017 年,如园发掘3800 平方米,揭露出完整的园林布局、路网系统,确认其为嘉庆时期(1796—1820)遗存,出土御笔石刻、古莲子等近千件文物。2013—2014 年,为配合武陵春色景区桃花洞抢险工程,进行两期考古发掘,共计清理1600 平方米。2013—2017 年,大宫门先后进行四期发掘,共计7900 平方米,清理出大宫门、二宫门、御河等遗迹,确认其为同治(1862—1874)重修后的遗存,出土有鎏金铜象首等文物数万件。2015 年为配合蓄水楼的抢修保护工作,考古发掘800 平方米,明确了海晏堂喷泉水循环系统的具体情况;同年养雀笼考古发掘800 平方米,出土“孔雀牌楼”等文物。2016 年,为配合远瀛观抢险保护考古发掘800 平方米,发现早、中、晚三期建筑遗址,厘清了远瀛观遗址的形制与布局。2016—2019 年,紫碧山房先后两次考古发掘3000 平方米,首次在圆明园发现半圆形码头。2019 年,舍卫城考古发掘500 平方米,确定了南城门的位置。2020—2022 年,澹泊宁静开展三期考古工作,共发掘1500 平方米,首次在圆明园发现水稻植硅石。

含经堂出土《淳化阁帖》刻石残件

如园出土粉彩瓷砖残件

考古发掘比之考古勘探更加不易,每次批复的发掘面积十分有限,宝贵的500 平方米应该落在哪里,优先发掘什么,如何将探方准确地布在遗迹四至区域内,不浪费每一平方米,成了困扰考古队的难题。结合前期勘探成果,以及样式雷图档、1933年实测图等图纸资料,凭借考古队员过硬的尺寸把握,每每能够精确地将探方布在需要的位置。比如在发掘澹泊宁静时,需要分三期弄清楚澹泊宁静主殿“田字房”的地下结构,第一期的探方位置就显得尤为重要,考古队的马师傅经过深思熟虑带领大家布下了第一批正南北探方,镐锄落下,人们惊喜地发现,探方边刚好卡在了入室台阶的位置!就这样有了基准,得以顺利完成田字房的考古发掘任务。

但有时也会有意外发生,圆明园焚毁后曾长期被单位、民居占用,建造了大量房屋,如厂房、宿舍等,这些房屋往往因循旧有基址,利用原有的基础或砖石进行增建、改建,因此考古清理时需要明辨出哪些遗迹是清代遗迹,哪些是后世原址利用、不曾移位,哪些是后世移位后改装利用的。紫碧山房遗址的剖面,就呈现出后世至少3 次房屋营建、修缮行为,发掘过程中碰到一时无法确定的遗迹就保留不作,继续向下清理,最终结合整体样貌,确定残留的遗迹是否为原位遗迹。

澹泊宁静踏跺台明遗迹

澹泊宁静水稻田解剖沟

这一时期考古工作有几个突出特点。其一是考古发掘与发掘后的遗址保护联系更加紧密,桃花洞、蓄水楼发掘后进行了支护,养雀笼搭建玻璃罩,大宫门发掘后搭建临时性保护大棚并持续进行保护方案的完善,远瀛观、舍卫城进行了夯土加固,紫碧山房的保护方案也在论证之中。其二是科技考古力量持续注入,如园莲子进行了14C 测年,澹泊宁静浮选采样,进行了植物考古、环境考古研究,大宫门进行了数字考古、环境考古研究,琉璃瓦作了陶瓷器科技考古研究,青铜器作了化学元素分析等,科技的加入进一步拓宽了圆明园考古研究的宽度和深度。其三是考古基础上的数字化复原和模拟考古遍地开花,如园、养雀笼、远瀛观、紫碧山房、舍卫城、澹泊宁静都曾进行过公众考古活动,清华同衡基于考古成果结合文献、图纸、老照片等资料,数字化再现多个圆明园景区,天津大学建筑学院数字复原如园延清堂,北京大学考古文博学院数字复原了澹泊宁静建筑大殿以及舍卫城的城门。这些尝试深度拓展了考古工作的意义,让考古不再是简单揭露遗迹、发现遗物、收集数据,而是向着遗址保护、遗址展示、文化传播转化。

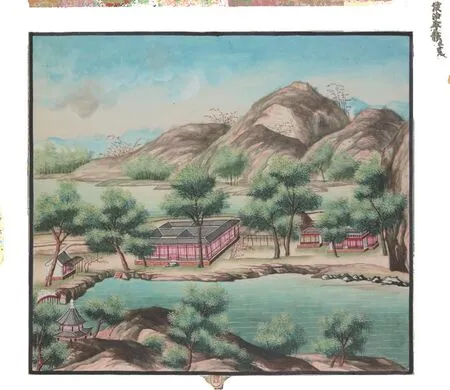

澹泊宁静水粉画(Haitien.Maison de Plaisance de l’Empereur de la Chine)

紫碧山房宫门发掘区

30 年来斐然工作成绩

30 年来,考古工作多集中在圆明园除福海区域以外的地方,长春园以宫门区、含经堂、西洋楼居多,绮春园较为零散且缺乏主动性发掘。这是因为圆明园管理处成立之后,优先开放了绮春园、长春园,在两园做了不少整治、修缮工作,为促进福海景区开放,又在福海周边进行清整、保护工作,而圆明园西部开发较晚,因此给考古工作留下了更多余地。回顾过去30年,圆明园考古工作日渐成熟、深化,过程不易,成果斐然。

首先是摸清了圆明园众多遗存的保存状况、特征、结构、尺寸、年代等信息,从中可总结出圆明园遗存的一般性规律。保存下来的遗迹多为柏木钉坑、夯土芯、道路、排水系统、台基、台明、台阶、磉礅坑等,发现的遗物多为柱础石、条石等石质遗物,琉璃、筒瓦、板瓦等建筑构件,以及瓷片及其他遗物。年代方面,明确了含经堂大部分遗存、澹怀堂遗存、坦坦荡荡遗存是乾隆时期的,含经堂部分遗迹、如园为嘉庆时期遗存,大宫门为同治重修后遗存。地上地层较为简单,近现代渣土层下往往就是清代建筑遗迹,有时还会有垫土层,部分是早年河湖清淤时翻到地表的砂石,遗迹深度从裸露地表到深埋地下1 米有余不等。地下基础多数采用“满堂红”的夯筑方式,依次在古清河故道淤积层打深约1.8米的柏木钉,防止建筑沉降,柏木钉露头10 厘米左右填充夹档石,随后多层素土夯筑,或几层素夯夹一层三合土,最上面一般是多层三合土层,夯土厚度可达几十至一两米不等,在夯土之上铺一层或多层垫土后,铺设砖石,起建地面建筑。文化层叠压的情况不多见,在远瀛观遗存发现有早、中、晚三期路网,远瀛观外围大墙之下仍叠压有墙址,说明西洋楼建设之前曾有过其他建筑,为长春园的历史地理沿革提供了新材料,在上下天光也发现有清代早期、晚期建筑叠压,晚期山体叠压建筑的地层关系,证明了上下天光至少在两个时期进行过建造。

舍卫城遗址发掘后

养雀笼发掘后保护罩及养雀笼出土『孔雀牌楼』琉璃

大宫门区发掘后保护大棚

其次是证经补史的作用。与圆明园相关的历史文献主要有各类清宫档案、奏销档、旨意档、活计档、御制诗、匾额略节、样式雷图及烫样、四十景图、西洋楼铜版画、老照片、《圆明园内工则例》、《日下旧闻考》等,以及外国传教士的书信、纪实、回忆录等。这些文献资料对于圆明园的营建历史、容貌盛景记录颇多,但对于具体的建造细节语焉不详,并且圆明园前后营建150 余年,至1860 年毁弃时的结构与样式雷图档也不尽一致,真实的情况唯有通过考古发掘方能获悉。考古工作在与文献相印证的同时,也发现了一些不见于文献记录的情况,最突出的便是道路和排水系统,几乎在每个发掘的遗址中都发现了不见于图纸的甬路和排水设施,有卵石铺路、条砖铺路、方砖铺路等不同形式,铺装纹样和手法也不尽相同,每一组建筑或景区的排水设施统一规划,有组织地排水,大的排水道用不规则的石条或石板作盖板,小的便用青砖垒砌。明确了各个遗址用砖尺寸,确定了部分提供用砖的窑口,比如遵钦窑等。还在紫碧山房发现了方、圆双码头,并非样式雷图纸上所示的单一码头。

其三是考古证实了1860 年火烧圆明园的屈辱历史。一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。考古发掘过程中,在多个遗址中发现了大量经火烧的地面、石块、金砖、琉璃、瓷片、玉器、玻璃、木头等遗迹遗物,为圆明园曾大面积过火的历史事实提供了佐证。

30 年来,通过考古收集了大量圆明园遗存的数据,掌握了丰富的不见于文献资料的新材料,为圆明园的保护、建设、展示做出了重要贡献。日后,圆明园考古还要继续深入,不断增强课题意识,做优质考古发掘、优质考古研究,为北京地区乃至全国清代考古发掘和研究理念与方法的建立提供借鉴,为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献力量。