中国式老龄化:从健康奇迹到养老奇迹

林毅夫,付才辉,卓唯佳

(1.北京大学 新结构经济学研究院,北京 100871;2.清华大学 社会科学学院,北京 100084)

一、 “未富先老”是中国健康奇迹

我国在2001年正式进入老龄化阶段之时的人均GDP(2015年不变价美元)仅为2360美元,(1)根据世界银行的数据,我国2000年65岁以上人口占比为6.92%,2001年为7.12%。不到世界平均水平的30%。从此以后,“未富先老”的中国成为各界关注的新课题(邬沧萍和孙鹃娟,2002)[1]。时至今日,“未富先老”被各界渲染得越来越悲观。这些观点不但认为中国经济增长动力将失去人口红利,而且担忧中国养老压力将不堪重负(世界银行,1998;蔡昉,2012)[2-3]。然而,20年过去了,中国经济年均增速超过了8%,(2)根据世界银行的数据,我国2002—2021年基于不变价本币的人均GDP年增长率平均为8.12%。2021年人均GDP(2015年不变价美元)是2001年的近5倍,将中国经济占世界的比重提升到了18.37%。虽然65岁以上人口占世界的比重也超过了1/4,但在20年前,这一比重就超过了1/5,而当时中国经济占世界的比重不足5%。2022年末,我国基本养老金已经覆盖10.5亿人,其中参加城镇职工基本养老保险人数已经超过5亿人,参加城乡居民基本养老保险人数达5.5亿人。企业职工基本养老金已经由2013年的月人均1800多元增加到2021年的月人均2900多元,城乡居民养老金也由2013年的月人均82元增加到2021年的月人均179元。根据2022年美世CFA协会发布的《全球养老金指数报告》,中国养老金体系总分为54.5分,与1969年就进入老龄化阶段的日本(得分54.5分)相当,(3)根据世界银行的数据,日本1968年65岁以上人口占比为6.94%,1969年为7.08%。超过差不多与我国同期(2000年)进入老龄化阶段的韩国(得分51.1分),(4)根据世界银行的数据,韩国1999年65岁以上人口占比为6.8%,2000年为7.13%。虽然2021年我国人均GDP(2015年不变价美元)仅相当于日本与韩国的31.7%与34.18%。由此可见,我国进入老龄化社会后的20年间,不论是保持经济持续增长,还是尽力实现老有所养,均取得了举世瞩目的成绩。

人口规模巨大的现代化是中国式现代化特征之一,而中国式老龄化也是人口规模巨大的老龄化。目前的老龄人口主要由共和国的第一代人口(出生于20世纪50年代的低龄老人)构成。根据第七次全国人口普查数据,2020年我国60岁及以上人口总数为2.64亿人,占总人口比重为18.7%,其中出生于1950—1960年的60—69岁的低龄老人1.47亿人,占老龄人口的55.83%,而出生于1940年以前的80岁以上高龄老人3580万人,占老龄人口的13.55%,出生于1940—1950年的70—79岁的中龄老人8083万人,占老龄人口的30.62%,如图1所示。仅60—64岁的低低龄老人(7338万人)和65—69岁低高龄老人(7401万人),就相当于同期河北省的人口总数。如果忽略中青年人口的死亡率,到2035年我国基本实现社会主义现代化强国之前,将有3.37亿出生于20世纪60年代和70年代的人口进入老龄阶段。一些预测显示2035年我国老龄化程度(60岁及以上人口占比)将超过30%(杜鹏和李龙,2021)[4],但是届时我国人均收入也将在2020年的基础上翻一番(林毅夫等,2022)[5]。(5)习近平总书记关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》起草的有关情况说明指出:“在征求意见过程中,一些地方和部门建议,明确提出‘十四五’经济增长速度目标,明确提出到2035年实现经济总量或人均收入翻一番目标。文件起草组经过认真研究和测算,认为从经济发展能力和条件看,我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展,到‘十四五’末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番,是完全有可能的。”

图1 我国2020年老龄人口按出生年份的分布数据来源:《2020年中国人口普查年鉴》。

从2001年我国开始迈入老龄化社会到21世纪上半叶的大部分时期内,“未富先老”都将是中国式老龄化的标签。中国经济增长奇迹已经得到非常普遍的认可和有力的解释(林毅夫等,1994)[6],若从该现象的历史根源来看,“未富先老”的中国式老龄化恰恰反映的是以人民为中心的中国特色社会主义制度的健康奇迹。其历史根源要追溯到新中国成立后建立的符合当时国情的中国特色社会主义医疗卫生健康体系。正是这一体系创造了预期寿命革命的人类奇迹,使得当今中国出现了人类历史上罕见的规模巨大的老龄人口。我们认为只要坚持中国特色社会主义制度,按照2021年《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》所指明的“走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路”,建立适宜于“未富先老”国情的养老体系,就能继续创造人类历史上和健康奇迹一样的老龄人口规模巨大的养老奇迹。

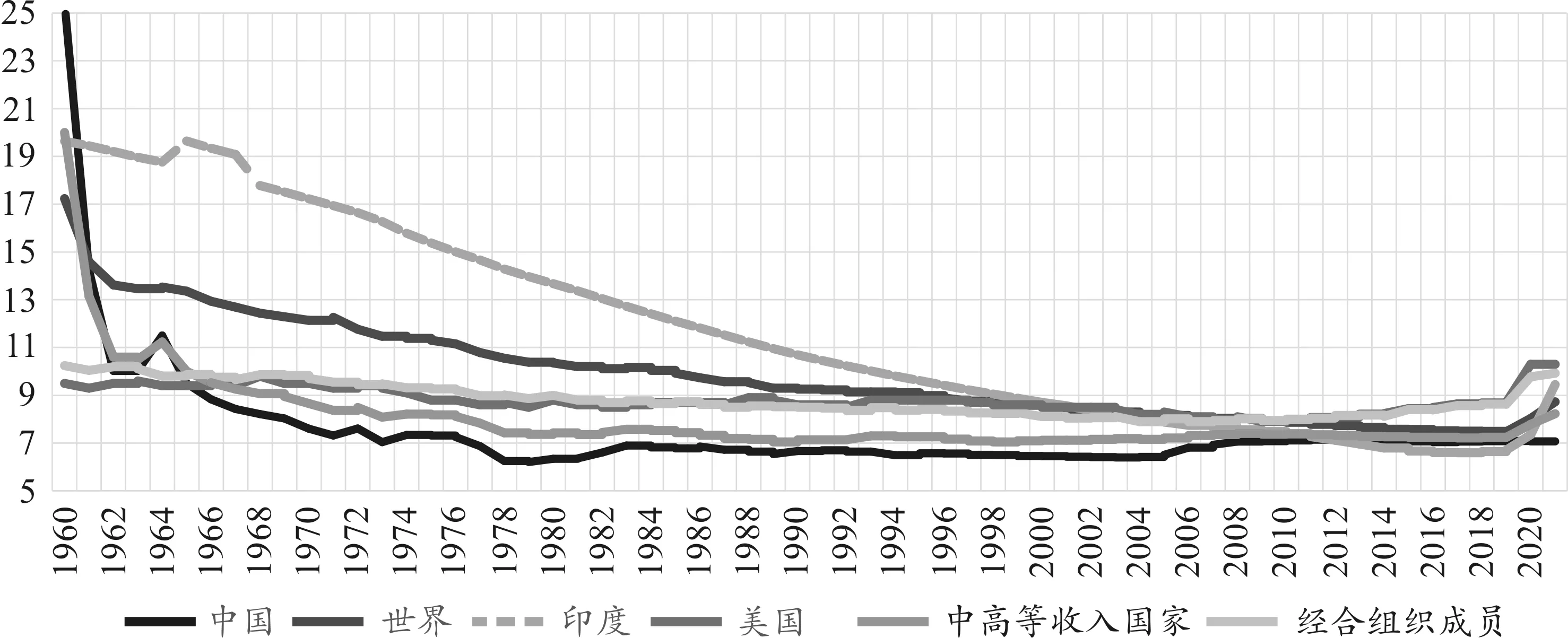

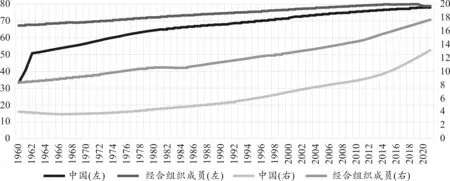

二、 “赤脚医生”与健康奇迹

“未富先老”是在低收入水平上预期寿命大幅提高的结果。一个社会如果预期寿命达不到老龄,则不会出现老龄化现象。例如,在前现代社会,人类在出生时的预期寿命只有30岁左右(克拉克,2009)[7],不存在所谓的老龄化现象。一种较为普遍的观点认为,“未富先老”是我国的计划生育政策所致(邬沧萍等,2004)[8],应对之策便是寄希望于放松甚至放弃计划生育政策来提高生育率。例如,翟振武等(2014)[9]估算全面放开二孩政策后我国年度出生人口将在政策变动后急剧增加,出生人口峰值达到4995万人,生育水平峰值达到4.5左右。然而,今天看来这些估算严重失效,通过提高生育率来缓解老龄化的希望也落空。2015年党的十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,终结了独生子女政策。然而,2016年至2021年总生育率平均仅为1.51,(6)总生育率表示假设妇女度过整个生育期并按照当期的年龄生育率所生育的孩子数。低于2010年至2015年1.72的平均总生育率,难以回到1990年之前的更替水平之上。终结独生子女政策并不能提高生育率,其原因是在此之前实际生育率已经开始低于政策生育率(尹文耀等,2013)[10],人们的生育观念已经发生了转变,生育决策的激励机制发生了改变。然而,即便计划生育政策降低了生育率,但是如果死亡率下降则会抵消生育率下降对总人口增长率的负面影响,如果死亡率下降幅度超过出生率下降幅度还会导致总人口增长。如果老龄人口规模保持不变,总人口增长则会降低老龄化程度。但是,死亡率的下降意味着预期寿命的延长;预期寿命的延长则意味着老龄人口的增加。因此,如果死亡率下降导致预期寿命延长所增加的老龄人口幅度超过了死亡率下降幅度低于生育率下降幅度所引起的总人口增长幅度,那么就会加剧老龄化程度。这正是中国的情况:如图2所示,1959—1961年“大饥荒”之后,粗死亡率迅速下降到10,(7)粗死亡率表示年中时估计的一年内平均每千人中的死亡人数。一直低于出生率,也一直低于世界死亡率水平;1965年之后低于经合组织成员国,1966年之后低于美国,在整个20世纪后半叶均远低于印度。与死亡率急速下降相伴随的是我国预期寿命的大幅提升。我国的预期寿命从1949年新中国时的35岁提高到1978年的65.9岁,已经接近经合组织成员国家1960年的水平,虽然1978年时我国的人均GDP尚不及撒哈拉沙漠以南非洲国家的1/3。新中国创造了在短期内预期寿命增加30岁的奇迹,堪称人类历史上的创举,世界银行称之为“第一次健康革命”(World Bank,1990)[11]。预期寿命是联合国开发计划署人类发展指数三项构成指标之一,中国特色社会主义制度创造了人类发展奇迹。当然,死亡率的下降不仅意味着出生时的预期寿命增加,也意味着整个生命历程中的预期寿命增加,进而就会迅速累积出大量老龄人口,如图3所示。

图2 中国迅速下降到较低水平的粗死亡率数据来源:世界银行。

图3 中国式老龄化的独特之处:迅速提升的预期寿命(左,年)与快速的老龄化(右,%)数据来源:世界银行。

新中国在短期内就实现的健康革命是符合当时国情的中国特色社会主义医疗卫生健康体系的伟大成就。新中国成立初期,经济与人口结构的基本国情是传统农业经济占主导,农村人口占比高达90%。针对这一基本国情,1950年、1952年、1953年的三次全国卫生工作会议确立了“面向工农兵”的卫生工作指导方针,卫生部相继出台《农村卫生基层组织工作具体实施办法(草案)》《关于加强基层卫生组织领导的指示》《关于加强人民公社卫生工作的几点意见》《关于县以下卫生基层组织的组织系统、编制及任务的规定》。随着1956年我国基本完成农业合作化,农业生产合作社社员总户数已达全国农户总数的96.3%,催生出了合作医疗的创新之举。(8)1956年全国人大一届三次会议通过的《高级农业生产合作社示范章程》规定合作社对于因公负伤或因公致病的社员要负责医疗,并且要酌量给以劳动日作为补助。1959年卫生部召开全国农村卫生工作现场会议并向中央提交会议报告,肯定了合作医疗的保健制度,提倡各地根据实际情况实行这种制度。这是“合作医疗”一词首次出现在中央文件中(崔钧,2022)[12]。1960年乡镇卫生院已经达到2.5万个,乡镇卫生院床位数达到4.63万张,1962年农业生产大队办合作医疗的比重增至50%。然而,根据1965年《卫生部党委关于把卫生工作重点放到农村的报告》提供的1964年的数据显示,高级卫生技术人员69%在城市,而县以下仅占10%,卫生事业费公费医疗占30%而县以下仅占16%,用于830万享受公费医疗的人员的经费比用于5亿多农民的还多。该报告据此做了深刻检讨:“事实完全证明,卫生部领导上确实犯了严重忽视农村卫生工作的错误。产生这一错误的原因,主要是我们的阶级观点、群众观点和生产观点不明确,没有认真体会毛主席经常指出的农民在我国革命与建设中的重要作用和国民经济以农业为基础的重大意义;没有从实际出发,深入到农村去蹲点,听取群众的意见,摸清基层的情况,认真调查研究五亿多农民的医药卫生问题。”毛主席随后做出著名的“六二六指示”:“把医疗卫生工作重点,放到农村去。”在中央的号召下,全国各大城市医院迅速发动人员组建巡回医疗队,1965年末全国有15个城市医务人员下乡为农民服务(张自宽,2006)[13]。1968年,《人民日报》转载《文汇报》关于赤脚医生的调查报告,毛主席做出批示“赤脚医生就是好”,自此到1985年《人民日报》发表《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》之前的近20年间乡村医生和卫生员系赤脚医生。如表1所示,赤脚医生数量在1970年和1975年分别达到478万人和484万人,占全国卫生人员数的72.7%和65%,1980年的比重依然超过50%;乡镇卫生院从1960年的2.5万个增加到1970年的5.66万个,占全国医疗卫生机构数的37.76%;乡镇卫生院床位数增加到1975年的62万张,占全国医疗卫生机构床位数的35.16%。

表1 1950—1985年中国医疗卫生体系基本情况

至此,形成了农村医疗卫生体系的“三大法宝”:县乡村三级医疗预防保健网、赤脚医生及合作医疗制度。县有县医院、防疫站和妇幼保健院,乡有乡卫生所,村有村卫生室,负责从县到村的卫生防疫与医疗。生产队、公社推行合作医疗,农民看病可以报销。在农村还有赤脚医生,他们虽然接受的训练不多,但拥有最基本的医学常识,能够处理一般小病,在生产队和村里不能治疗的病再到乡卫生院,乡卫生院治不了的病再到县医院治疗。这个县乡村三级体系也对肺炎、天花、霍乱、鼠疫、小儿麻痹、狂犬病和血吸虫等传染病提供了非常有效的防治,大大保证了人民的健康,延长了寿命预期(林毅夫,2021)[14]。除了根除鼠疫、霍乱、黑热病和天花等新中国成立前的恶疾,如表2所示的1950—1985年我国甲乙类法定报告传染病基本情况,总计的发病率从1970年的峰值十万分之7061.86下降到1985年的十万分之874.82,总计的死亡率从1965年的峰值十万分之18.71下降到1985年的十万分之2.41;麻疹的发病率从1965年的峰值十万分之1265.74下降到1985年的十万分之40.37,死亡率从1965年的峰值十万分之9.19下降到1985年的十万分之0.26;疟疾发病率从1970年的峰值十万分之2961.10下降到1985年的十万分之54.39,死亡率从1955年的峰值十万分之0.95下降到1985年的零致死率;流行性感冒的发病率从1970年的峰值十万分之3133.35下降到1985年的十万分之328.96,死亡率从1970年的峰值十万分之0.71下降到1985年的十万分之0.03;流行性脑脊髓膜炎的发病率从1965年的峰值十万分之71.59下降到1985年的十万分之10.73,死亡率从1965年的峰值十万分之4.33下降到1985年的十万分之0.59。

表2 1950—1985年我国甲乙类法定报告传染病基本情况

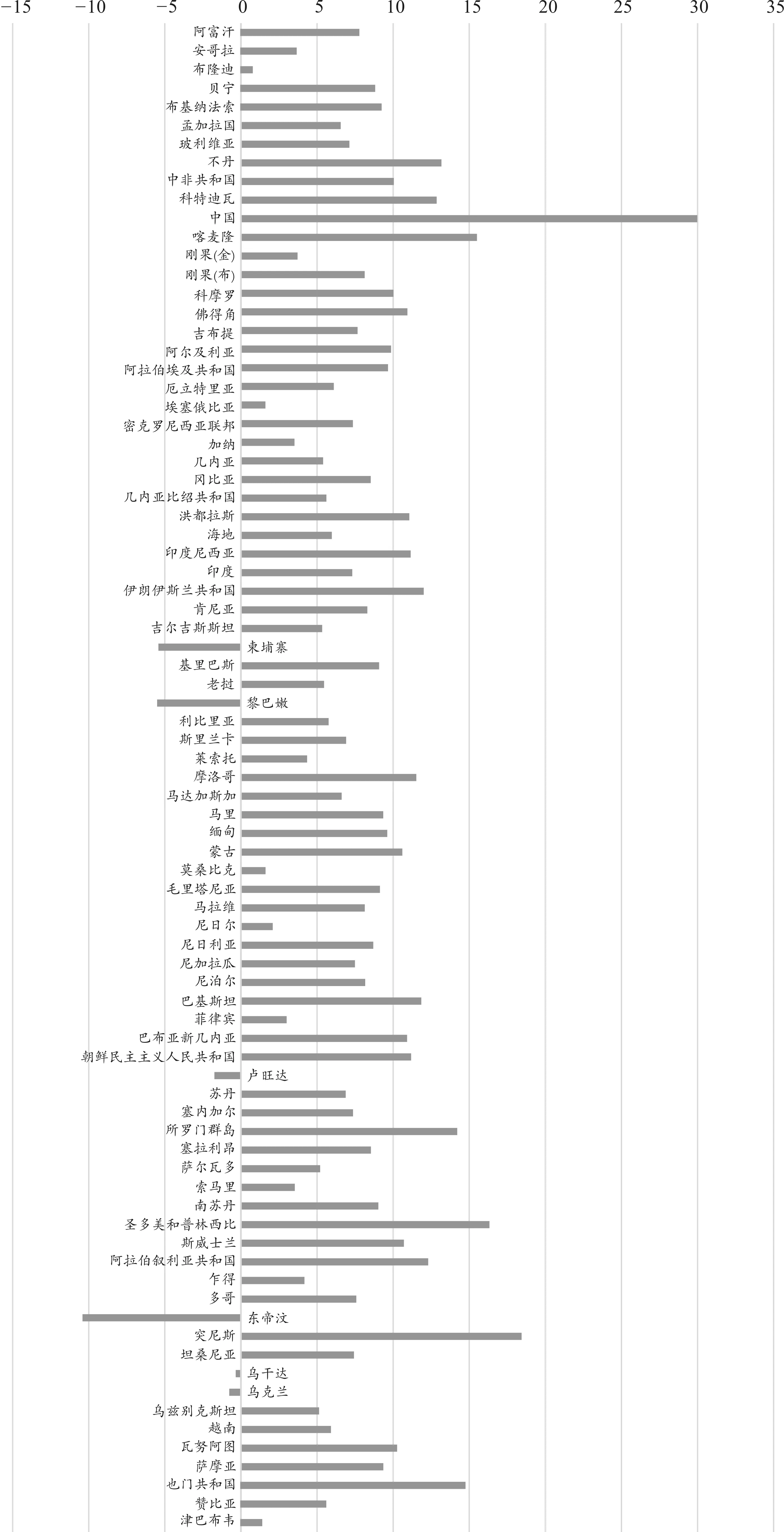

我国依靠这样的卫生医疗体系,使得人民的健康水平和人均预期寿命不但可以比肩发达国家通过数百年漫长发展才取得的预期寿命成绩,而且在当时同为低收入与中低等收入国家中也鹤立鸡群。如图4所示:相比于1960年,1978年中国的预期寿命增加了29.94岁,除了突尼斯、圣多美和普林西比、喀麦隆三个国家增加的预期寿命超过15岁之外,所有低收入国家与中低等收入国家增加的预期寿命均不及中国的一半,不少国家预期寿命甚至还出现了倒退。1978年世界卫生组织在阿拉木图召开国际会议,发表了划时代的《阿拉木图宣言》,强调初级卫生保健是实现“2000年人人享有卫生保健”的战略目标(至今依然是世界卫生组织的目标)的关键和基本途径,并将中国经验介绍给其他发展中国家,建议他们参考借鉴中国的卫生医疗体系,改善各自的医疗卫生服务,提高人民的健康和预期寿命。不负众望,到2000年,中低等收入国家的预期寿命达到了63岁、撒哈拉以南非洲地区的预期寿命也超过了51岁,进而带动全世界预期寿命达到67.7岁,成为20世纪人类最伟大的成就之一。

图4 中国与低收入国家和中低等收入国家1978年相比于1960年增加的预期寿命数据来源:根据世界银行数据计算。

三、 应对“未富先老”:“解铃还须系铃人”

预期寿命革命也使得我国目前低于大专文化程度的老龄人口超过2.5亿人,仅次于同期总人口规模世界第四的印度尼西亚。规模巨大的养老问题亦无前例可循,成为新时代“中国之治”的重大任务。随着经济社会发展,家庭结构日益变小(王跃生,2018)[15],完全依赖传统社会的家庭养老已经不切实际。在“七普”数据中,多代户(三代及以上户)仅占家庭户数的13.78%;全国有60岁及以上人口的家庭户数达1.74亿户,即35.3%的家庭户有老年人,但其中有一位老人但老人独自居住的比例达39%,有两位老人但独自居住的比例为53%,重合计高达92%。“七普”长表数据中,从10%的抽样情况来看,老年人与子女同住的比例仅为16.57%,即便是不健康且生活不能自理的老人与子女同住的比例也仅为32.22%。“未富先老”的养老问题已经成为严重的社会问题,但“解铃还须系铃人”!我们或许能够从创造了我国健康奇迹的制度安排中发现如何应对我国“未富先老”现象的解决之道。

“放下药箱下地,背起药箱出诊”是“赤脚医生”的生动写照。“赤脚医生”之所以能够创造健康奇迹是因为符合当时的国情,是世界卫生组织提倡的适宜医疗技术与医疗制度安排(李德成,2007)[16],能以低收入国家可负担的低成本实现可及的健康服务,且与本地居民血肉相连(张奎力,2014)[17],能有效克服医疗保健市场领域普遍存在的医患信息不对称问题(Arrow,1963)[18],因此是一种具有比较优势的适宜医疗体系(林毅夫和付才辉,2022)[19]。然而改革开放后我国经济发展绩效非常好,但人均预期寿命的增长差强人意,和其他国家相比,中国有“吃老本”的情况。从1978年到2018年的40年间,中等收入国家和上中等收入国家的人均预期寿命分别从60岁和64.4岁提高到71.9岁和75.3岁,增加了11.9岁和10.9岁,比中国增加的10.8岁分别多了1.1岁和0.1岁,但是他们在这40年间人均GDP的年均增长率是2.6%和2.9%,只有中国年均增长8.4%的1/3左右。这是因为中国进行市场化改革后,医疗体系发生了改变,尤其是曾经的“三大法宝”基本瓦解(林毅夫,2021)[14],一个广为引用的证据是世界卫生组织在2000年对191个成员国卫生绩效评估排序中,中国仅居144位(高春亮等,2009)[20]。市场化的医疗体系出现“过度医疗”和“以药养医”等严重的市场失灵和结构扭曲,(9)信息不对称是导致市场化医疗体系失灵的重要原因,一些学者构建了医疗服务市场上信息不对称程度的测度模型,并基于“中国健康与营养调查”(CHNS)中微观个体调查数据发现1989—2006年各年度的医疗服务市场价格大致都高于公正基准价格26%左右(卢洪友等,2011)[21]。不但使医疗费用急剧攀升,而且并没有显著降低人口死亡率,还扩大了医疗卫生资源和预期寿命的不平等。(10)例如,城乡人均卫生费用的差距从1990年的120元扩大到2016年的2625元,1990年到2000年城乡预期寿命差距就从3.5岁扩大到5.7岁(宋洪远和马永良,2004)[22]。我国卫生总费用从1990年的747亿元增加到2010年的近2万亿元,但粗死亡率不但没有下降,反而从1990年的6.67%增加到2010年的7.11%;到2020年卫生总费用持续飙升到7.22万亿元,其中政府支出部分也超过2万亿元,但粗死亡率依然维持在7.07%,几乎没有下降。时至今日看病难、看病贵、医患矛盾等问题依然层出不穷。为有效化解这些顽疾,国家寄希望于推广三明医改试点经验来大力纠正市场化医疗体系的诸多弊端和重建新时代适宜的医疗体系。(11)国务院深化医药卫生体制改革领导小组2019年印发《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》拉开全国学习三明医改经验的大幕,2021年印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》、国家卫生健康委印发《关于推广三明市分级诊疗和医疗联合体建设经验的通知》,三明医改经验逐步在全国走深走实。

对于老龄人口而言,包括医疗服务在内的健康支撑体系本就是养老体系的重要组成部分,市场化医疗体系面临的市场失灵和结构扭曲问题同样也会困扰市场化的养老体系。我国养老体系不应重蹈医疗体系市场化“赔了夫人又折兵”的覆辙,应该吸收健康奇迹的宝贵经验。

然而长期以来各界依然寄希望于养老服务市场化转型,建立与市场经济相适应的政府购买市场化养老服务的模式(世界银行,2019)[23],认为大力支持与吸引民间资源进入养老服务领域、扩大社会化的养老服务供给是养老服务发展的主流(辜胜阻等,2017)[24]。其实国务院2000年就发布了《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知》,2013年还持续出台了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。在养老服务市场化政策的刺激下,甚至高端养老社区也获得了巨额床位补贴,2020年全国已有各类养老机构和设施32.9万个,养老床位飙升到821万张。按照2020年2.64亿老龄人口计算,养老床位与老龄人口比达3.11%,超过了2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》提出的全国每千名老年人拥有养老床位数达到30张的目标,也超过了按照“七普”数据计算的2.34%的老年人口失能率(谭睿,2023)[25]。(12)在“七普”10%抽样调查登记的2552万名老年人中,不健康、生活不能自理的老年人59.8万人,以此简单测算2020年我国老年人口失能率为2.34%。调查登记老年人口的自评健康状况包括健康、基本健康、不健康但生活能自理、不健康且生活不能自理4个选项,其中不健康且生活不能自理指近一个月内健康状况较差,不能完成自己吃饭、穿衣、走动等日常生活起居活动,与失能老人的界定基本一致(谭睿,2023)[25]。然而在“七普”长表抽样数据中,2020年老年人口居住状况中为养老机构的仅为0.73%。表3通过计算收留照料人数与床位数,发现养老床位空置率已从2014年的47.0%不断飙升到2020年的67.2%(于建明,2022)[26]。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》甚至把养老机构护理型床位占比达到55%作为2025年目标值,这意味着养老机构并未实现为失能者服务的主要功能。

表3 2014—2020年全国养老床位空置情况

在“未富先老”的发展阶段,通过政府提高养老保障体系尤其是养老金水平增强养老服务支付能力与通过市场发展养老产业增加养老服务供给能力来应对我国目前人口规模巨大的老龄化是行不通的,也是不可取的。(13)世界银行(2019)[23]发布的报告《中国养老服务的政策选择:建设高效可持续的中国养老服务体系》按此思路给中国开出的建议就很有代表性,但在“未富先老”的发展阶段养老市场化方向其实具有误导性。市场化的养老机构提供的长期照护尤其是专业性的护理服务相对而言是非常昂贵的,除了少数政府兜底的特困群体和少数的富裕群体之外,大多数群体并无支付能力。2022年全国居民人均可支配月收入仅为3074元,尽管企业职工基本养老金已经由2013年的月人均1800多元迅速增加到了2021年的月人均2900多元,但平均而言依然难以达到购买市场化养老照护的水平,还需大幅度提高养老金水平。然而,2020年1.28亿城镇职工基本养老保险参保离退休人员,占老龄人口比重仅为48.48%,就领取了93.78%的全国基本养老保险基金支出,高达5.13万亿元,超出2020年城镇职工基本养老保险基金总收入4.44万亿元0.69万亿元。虽然2020年实际领取城乡居民基本养老保险待遇的老人已经达到1.61亿人,城乡居民养老金也由2013年的月人均82元增加到2021年的月人均179元,但平均而言也根本无法达到购买市场化养老服务的水平。因此,即便在城市,在不健康且不能自理的老龄人口中,男女组别居住状况为养老机构的也仅为3.52%和3.68%,如表4所示。在农村地区,老年人口分散,缺乏规模效应,市场化养老服务尤其是居家服务供给成本更高昂,在更低支付能力之下,除了少数政府兜底的农村福利院和幸福院之外很难见到市场化养老服务也就不足为奇。然而,在“七普”数据中,农村60岁及以上人口总数已经高达1.21亿人,占全国60岁及以上人口的45.8%,占农村人口的比重达到23.8%,超过全国5个百分点、超过城市8个百分点。与此形成鲜明反差的是,如表4所示,2020年在农村老龄人口中主要生活来源是劳动收入的超过58%,是离退休金/养老金的仅为12%;2022年农村居民人均可支配月收入仅为1678元。农村不健康且不能自理的老龄人口中,男女组别居住状况为养老机构的仅占1.33%和2.07%,如表4所示。这就不难解释为何即便通过各种形式的政府补贴产生了大量养老床位,但仍会形成前述床位严重空置现象。

因此,通过提高少部分人群的养老金水平和转移支付达到能够支付市场化养老服务的程度也只会造成社会的巨大负担以及巨大的养老不平等,造成事实上的穷人倒补富人。我国的养老体系已经面临市场化的裹挟,需要警惕滑入教训惨痛的医疗体系市场化黑洞,避免少部分群体吞噬大部分养老资源的困局。现阶段,解决“未富先老”养老问题的出路在于建设基本养老服务体系,而其关键又在于降低基本养老金的差距,并把公平适度的基本养老金通过公平适宜的养老体系高效转化为有效的基本养老服务,而适宜的养老体系构建需要有为政府、有爱家庭、友情社区与有效市场更有效地结合,具体的结合方式可以借鉴创造了我国健康奇迹决定了中国式老龄化的“三大法宝”来重塑适宜于“未富先老”国情的基本养老服务体系。

四、 重塑养老体系,再创养老奇迹

目前我国养老体系最主要的结构性矛盾在于,养老资金主要集中在少部分享受高额职工基本养老保险的人群,养老服务主要集中在仅仅服务少数群体的养老机构,农村养老尤为失衡。养老体系不平衡不充分的结构性矛盾非常不利于我国“未富先老”状况下人口规模巨大的老龄事业高质量发展。今年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进基本养老服务体系建设的意见》已经明确了解决问题的方向:基本养老服务要在实现老有所养中发挥重要基础性作用,(14)按照《关于推进基本养老服务体系建设的意见》的定义,基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的,旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略,实现基本公共服务均等化的重要任务。《意见》所提出的《国家基本养老服务清单》包含3种类型16个服务项目:8项物质帮助类服务包括达到待遇享受年龄的老年人享受职工基本养老保险和城乡居民养老保险,为80周岁及以上老年人发放高龄津贴,为经济困难的老年人提供养老服务补贴,为经认定生活不能自理的老年人提供护理补贴,为纳入最低生活保障范围的老年人提供最低生活保障,经认定符合条件的残疾老年人享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴;对生活无着的流浪、乞讨老年人依照有关规定给予救助;7项照护服务包括对65周岁及以上老年人进行老年人能力综合评估,对经济困难的老年人进行家庭适老化改造,对经认定生活不能自理的老年人提供家庭养老支持服务,对特困老年人进行集中供养或者分散供养,对为国家和社会作出特殊贡献的老年人提供集中供养服务,计划生育特殊家庭老年人优先享受机构养老;1项关爱服务是面向独居、空巢、留守、失能等特殊困难老年人提供探访关爱服务。目前版本的国家基本养老服务清单虽然在基本养老保险均等化上还任重道远,但是所包含的护理补贴和基本照护服务则是重大进步,当然还需要公平适宜的养老服务体系才能高效精准地递送给需要的全体老人。区县、乡镇、村社三级养老服务体系、养老护理员及合作养老制度应该成为宜于“未富先老”的基层养老体系的“新三大法宝”。

公平适宜的养老体系要成功应对人口规模巨大的“未富先老”的养老问题,必须遵循《关于推进基本养老服务体系建设的意见》确定的基础性、普惠性、共担性、系统性四个基本原则。(15)基础性原则指的是立足我国基本国情,统筹考虑必要性和可能性,着眼保基本、广覆盖、可持续,尽力而为、量力而行,保障老年人的基本生活和照料需要。普惠性原则指的是在提高基本公共服务均等化水平的过程中,逐步拓展基本养老服务的对象和内容,使所有符合条件的老年人能够方便可及、大致均等地获得基本养老服务。共担性原则指的是在赡养人、扶养人切实履行赡养、扶养义务基础上,通过提供基本养老服务、发挥市场作用、引导社会互助共济等方式,帮助困难家庭分担供养、照料方面的负担。系统性原则指的是推动社会保险、社会救助、社会福利、慈善事业、老年优待等制度资源优化整合,强化各相关领域体制改革配套衔接,支持基本养老服务体系发展。区县、乡镇、村社三级养老服务体系不是仅按照支付能力来集中养老资源于养老机构仅服务于少数群体的福利化和市场化养老服务模式(即按最低支付能力的福利救济与最高支付能力的市场供给),而是根据老龄人口实际的照护需求等级和可及条件采取三级联动因地制宜、因人制宜、分级分类提供覆盖所有老年人的基本养老服务清单模式。由于老人失能程度不同,所需的照护程度不同,居家、社区、机构照护的成本不同,对不同老人具有比较优势的照护方式也就不同,从而应基于老龄人口照护需求和照护服务供给双方的禀赋条件来形成最优的养老服务体系结构安排。对于失能程度较低的老人,村与社区一级提供能够满足低级照护需求的基本养老服务;对于失能程度居中的老人,乡镇或街道一级提供能够满足中级照护需求的基本养老服务;对于失能程度较高的特困老人,区县一级提供能够满足高级照护需求的基本养老服务。相应地,区县、乡镇、村社三级养老服务体系配置适宜的养老资源与合作制度,尤其是最短缺的养老护理员。按照2019年版国家职业技能标准,养老护理员分为五级,村与社区一级配备具有生活照护、基础照护、康复服务技能的五级/初级工养老护理员,乡镇街道一级配备还具有心理支持技能的四级/中级工与三级/高级工养老护理员,区县一级配备还具有照护评估、质量管理、培训指导技能的二级/技师与一级/高级技师,有需求和有条件的村社与乡镇街道还可以高配具有更高技能的养老护理员。村社一级以居家照护为主并建设适宜的家庭床位和相应养老设施,乡镇街道和区县一级以集中照护为主并建设适宜的机构床位和相应养老设施。在合作养老模式上,村社和乡镇街道一级可以互助互济和基本养老保险为主,区县一级可以福利救济和长期护理保险为主。因此,通过老年人能力综合评估形成照护需求等级以及所在地区的三级养老服务体系供给等级评估,根据供需两端的禀赋条件可以形成居家、社区、机构的最佳养老服务清单组合,从而优化养老服务体系。遵循“居家照护优先于机构照护”原则和“预防与康复优先”原则(裴晓梅,2021)[27],村社通过(非正式)初级护理员和养老设施给低级照护需求的居家老人提供基本养老服务,乡镇街道通过(正式与非正式)中级护理员和养老设施给中级照护需求的居家和部分社区机构照护老人提供基本养老服务,区县一级通过(正式)高级护理员和养老设施给高级照护需求的完全机构照护老人提供基本养老服务,以最低成本和最佳效果完成基本养老服务递送。(16)即便1994年就为全民覆盖了长期照护保险的德国,也是按照五级照护需求等级分别为非专业性的居家照护和专业性的居家照护服务、部分机构照护、完全机构照护服务进行津贴和给付以优化成本,例如2017年居家照护津贴1级125欧元、2级316欧元、3级545欧元、4级728欧元、5级901欧元,居家照护服务给付1级0欧元、2级689欧元、3级1298欧元、4级1612欧元、5级1995欧元,部分机构照护服务给付1级0欧元、2级689欧元、3级1298欧元、4级1612欧元、5级1995欧元,完全机构照护1级125欧元、2级770欧元、3级1262欧元、4级1775欧元、5级2005欧元(裴晓梅,2021)[27]。事实上,《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》在填补区县、乡镇、村社三级养老服务体系上已有很好规划:到2025年,县级特困人员供养服务设施(敬老院)建有率达到100%,乡镇(街道)层面区域养老服务中心建有率达到60%,与社区养老服务机构功能互补,共同构建“一刻钟”居家养老服务圈;以村级邻里互助点、农村幸福院等为依托,构建农村互助式养老服务网络;支持乡镇级特困人员供养服务设施(敬老院)增加养老服务指导功能,将专业养老服务延伸至村级邻里互助点、农村幸福院和居家老年人。

建立公平适宜的养老体系需要重新整合各方资源,明确各方责任,各尽其责,并建立精准明细的个人基本养老服务账户并予以落实。第一,在养老床位资源上,需要将机构养老床位、社区养老床位和家庭养老床位重新配置给更高照护需求等级的失能老人。按照“七普”数据2.34%的老年人口失能率计算,2020年我国失能老人规模为618万人(谭睿,2023)[25],而表3所示全国养老床位已达到821万张而且空置率高达67.2%。再加上新建改建扩建的机构床位和新增的家庭床位,按照《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》的目标值,2025年养老服务床位总量将达到900万张。如果按照前述三级联动分级分类服务模式,养老床位资源按照护需求等级而非支付能力配置,就不会出现大量养老床位空置问题。第二,在养老护理员资源上,需要按照国家职业技能标准打造五级养老护理员队伍,并按照结构优化的养老体系进行优化配置。养老护理员短缺是普遍问题,不仅要打造正式的专业职业养老护理员,也要组织培训非正式的养老护理员。如果按照前述三级联动分级分类服务模式,既要培养招聘具有更高照护评估、质量管理、培训指导技能的二级/技师与一级/高级技师并给予更高职业待遇,也要培训吸纳大量五级到三级养老护理员,可以激励待就业人员或规定领取失业保险人员,以及招募大多数与老人同住的家属包括子女和健康配偶以及老年人自己均可以在短期培训之后作为非正式的初级护理员。如表4所示,全国健康老年人不论是男性还是女性组别,与配偶同住的占比近一半,不健康且不能自理的男性组别和女性组别中有15.39%和18.89%的老人与配偶和子女同住。如果按照前述三级联动分级分类服务模式,由亲属、朋友、邻里等构成的非正式护理员提供的养老照护可以承担初级照护需求的大部分。除了针对非正式养老护理员家庭内部养老照护津贴,还可以激励其对家庭外部提供照护服务,以及采取义工、志愿者或时间银行(李海舰等,2020)[28]等互助互济方式吸纳大量非正式初级养老护理员,尤其是大量低龄老龄人口的照护人力资源相当丰富,但需要创新个人基本养老服务账户才能有效激励。例如,在“七普”数据中,60—64岁组别的失能率仅为0.8%、65—69岁组别的失能率仅为1.16%(谭睿,2023)[25]。一项对浙江省可及社区的调查显示,73.6%的低龄老人可接受“小老顾老老”即照顾高龄老人,其中52.8%的低龄老人愿意提供“无偿”照护,36.1%的低龄老人有“时间银行”储蓄的意愿(朱玮琦等,2023)[29]。第三,在养老服务资金上,需要改革养老保险,统筹医疗保险、社会福利与财政补贴,强化家庭责任,“有钱出钱有力出力”,合理分摊基本养老服务人力与成本。老年福利资金主要来自彩票公益金和财政,《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也提出完善老龄事业发展财政投入政策和多渠道筹资机制,继续加大中央预算内投资支持力度,民政部本级和地方各级政府自2022年起将不低于55%的彩票公益金用于支持发展养老服务。截至2021年底,全国已有3994.7万老年人享受老年人补贴,其中享受高龄补贴的老年人有3246.6万人,享受护理补贴的老年人有90.3万人,享受养老服务补贴的老年人有573.6万人,享受综合补贴的老年人有84.2万人,全国共支出老年福利资金386.2亿元,养老服务资金144.9亿元。基本养老服务中的医养结合以及失能老人的长期照护,不但所需服务持续时间长,而且涉及老年医疗卫生服务,所需资金最多。2016年国家在15个城市进行了长期护理保险制度试点,2020年试点城市扩大到49个,试点阶段可通过优化职工医保统账结构、划转职工医保统筹基金结余、调剂职工医保费率等途径筹集资金。与医疗保险统筹是必需的,但是寄希望于建立独立的社会保险来为具有普惠性和全覆盖的长期护理筹资是不现实的。目前长期护理保险试点阶段从职工基本医疗保险参保人群起步,重点解决重度失能人员基本护理保障需求,优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人,但参保对象和保障范围也将止步于城市医疗保险和职工养老保险参保人群,无法全面覆盖所有老年群体而再度造成养老体制二元分割。

在所需养老服务资金上,更关键之举但也更具挑战性的改革是压缩具有再分配性质的现收现付部分的企业职工基本养老金和城乡居民养老金之间的不平等,所释放的养老资金对于建立前述基层养老体系就绰绰有余,将其高效转化为真正满足照护需求的基本养老服务将更有利于提高全体老年人福利。2020年城镇职工基本养老保险基金总支出5.13万亿元,如果释放1%即有513亿元,差不多是2020年养老服务资金的4倍。2021年企业职工基本养老金月人均达2900多元,而城乡居民养老金月人均仅为179元,这种巨大的不公令人咂舌。在“七普”数据中,2020年60岁及以上人口中大专及以上教育程度的人口仅为1050万人,占比仅为4%。也就是说对于目前96%的老龄人口内部,教育程度差别并不大,但仅因身份不同所享受的养老金却有天壤之别(朱玲,2013)[30]。如表4所示,对于健康的男性老年人口,城市中主要生活来源是离退休金或养老金的占比高达72.7%而农村则仅为12.07%,农村女性更不足10%。这种不公平是致命的,享有养老金的老年人群存活率几乎是不享有者的2倍,导致2020年高龄老年人口养老金比例超过低龄老年人口(侯佳伟和吴楠,2022)[31]。事实上,目前领取企业职工基本养老金的大部分群体退休之前也并非缴纳了与之相配的养老保险。我国1995年才开始实行企业职工养老保险“统账结合”改革,虽然很难对当今领取职工养老保险的退休人员进行代际核算来估计代际公平程度,但也可以看到,1997年国家才规定企业养老保险缴费比例不高于职工工资的20%,个人缴费比例不超过4%,2000年至2006年调整为20%,个人缴费比例调整为8%,但企业缴费不再划入个人账户,社会统筹基金与个人账户基金实行分别管理。2020年城镇职工基本养老保险基金超支0.69万亿元,中央基金调剂规模达0.74万亿元,而城乡居民基本养老保险基金收入仅为0.49万亿元,年末城乡居民基本养老保险基金累计结存仅为0.98万亿元。另外一个直观的观察则是居民消费和固定资本形成总额在国民生产总值中的比重,二者呈反向变动,直到2006年前者才低于后者,而且直到20世纪90年代居民消费占比才明显低于50%,直到2009年固定资本形成总额占比才明显超过40%。这意味着即便从经济总体的角度看,作为代际补偿老龄人口曾经贡献的国家为积累资本产生的强制性储蓄也是过高的。因此,那种认为当今老龄人口应该理直气壮地分享经济增长中资本积累贡献部分的观点(李军,2018)[32]是站不住脚的。事实上,早期未缴纳养老金的老龄人口并不意味着缺乏储蓄,特别是改革开放之后随着经济发展居民储蓄率一路高企,从1978年的不足5%飙升到1990年超过30%(Modigliani和Cao,2004)[33]。改革开放之后随着房地产和金融业的兴起,当今富裕的老龄人口也积累了私人性质的地产和金融资产作为社会性养老保险的替代性养老储蓄。因此,拥有丰裕私人储蓄同时领取现收现付制再分配的社会性储蓄养老金的老龄人口实际上是由同代低收入老人和下一代倒补,加剧了我国已经严峻的代内代际不平等(Piketty等,2019)[34]。贾晗睿等(2021)[35]利用中国家庭收入调查(CHIP)2013年和2018年数据就发现不同养老保险制度的待遇水平增速不统一,高收入人群总体上增速更快从而扩大了养老金收入差距,使得基尼系数增加了1.3个百分点;新型农村居民社会养老保险待遇水平的提高有助于缩小养老金收入差距,使得农村养老金收入基尼系数下降了2.4个百分点。另外,也应该启动高龄老人的遗产税作为养老体系建设资金来源,同时还能释放“以房养老”的潜力(陈健和黄少安,2013)[36]。

除了养老设施、护理人员与养老资金之外,建立基层养老体系还需要更强的基层组织能力,这也是当年创造健康奇迹的重要经验。随着乡村和社区的高度老龄化,基层群众性自治组织的主要功能也应该随之转变,弱化其日益错位的行政化人找服务的管理定位,而应强化服务找人的服务定位。截至2021年底,全国基层群众性自治组织共计60.6万个,其中村委会49万个、村委会成员208.9万人,居委会11.7万个、居委会成员65.7万人,再加上全国73.7万持证社会工作者,已经是非常庞大的可资动员的基层组织资源。要加快改革重塑如此庞大的村委会和居委会以及社会工作体系,激活并增强其基本养老服务能力,这是市场所不能够建立的基层养老体系组织保障。当然,在这样的养老体系中依然要发挥有效市场的重要作用,但其方式并不像医疗体系市场化那样由政府给市场化的基本养老服务买单,而是通过产业政策和公共政策因势利导推动各行各业各部门更好地适老化以支撑老龄事业高质量发展。事实上,《养老产业统计分类(2020)》将养老产业范围确定为养老照护服务、老年医疗卫生服务、老年健康促进与社会参与、老年社会保障、养老教育培训和人力资源服务、养老金融服务、养老科技和智慧养老服务、养老公共管理、其他养老服务、老年用品及相关产品制造、老年用品及相关产品销售和租赁、养老设施建设等12个大类,而《国民经济行业分类代码及名称(2017)》中对应地仅仅除了基本养老保险(9411)、年金保险(6812)、商业养老金(6840)之外,国民经济行业分类中没有活动是单独的养老产业。通过产业适老化政策引导,产业适老化不但可以支持基本养老服务,而且非基本养老服务也能得到满足,促进养老事业与产业、公共服务协同发展。例如,对于《养老产业统计分类(2020)》中的居家养老照护服务、社区养老照护服务与机构养老照护服务,《国民经济行业分类代码及名称(2017)》分别对应于外卖送餐服务(6242),家庭服务(8010),其他居民服务业(8090),其他清洁服务(8219),社会看护与帮助服务(8521),正餐服务(6210),快餐服务(6220),餐饮配送服务(6241),其他未列明餐饮业(6299),其他居民服务业(8090),老年人、残疾人养护服务(8514),社会看护与帮助服务(8521),疗养院(8416),干部休养所(8511),护理机构服务(8512),老年人、残疾人养护服务(8514)。那么,完全可以通过适老化政策,引导餐饮企业、家政企业等提供为餐饮和家政服务,完全没必要另起炉灶搞一大批城市老年食堂,疗养院和干部休养所也应该引导转型提供养老服务。此外,养老体系也需要加强与其他社会系统的协同支撑,比如通过与医疗系统的融合发展推动“医养结合”,增强老年医疗卫生服务能力,建立健康支撑体系。例如,《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》确定的目标值,2025年设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%,养老机构普遍具备医养结合能力,家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。

五、 结语与展望

中国式现代化是人口规模巨大的现代化,中国式老龄化是人口规模巨大的老龄化。我国目前规模巨大的老龄人口主要是新中国成立后人口预期寿命革命引起的。相比于1960年,1978年中国的预期寿命增加了近30岁,而同期所有低收入国家与中低等收入国家增加的预期寿命均不及中国的一半,这使得我国史无前例地出现了“未富先老”。但这是符合当时国情的中国特色社会主义医疗卫生健康体系的伟大成就,尤其是县乡村三级医疗预防保健网、赤脚医生及合作医疗制度这三件农村医疗卫生体系的“法宝”所创造的新中国健康奇迹。中国健康奇迹成功回答了中国式现代化进程中的中国式老龄化这一“中国之问”,而要成功实现中国养老奇迹这一中国式现代化进程中的“中国之治”,同样必须坚持中国特色社会主义制度建立符合国情的养老体系。区县、乡镇、村社三级养老服务体系、养老护理员及合作养老制度应该成为宜于“未富先老”的基层养老体系的“新三大法宝”,可以在创造人类历史上和健康奇迹一样的老龄人口规模巨大的养老奇迹中发挥关键作用。

新时代我国养老体系建设取得了巨大成就,但依然存在不平衡不充分的结构性矛盾。养老资金主要集中在少部分享受高额职工基本养老保险的人群,养老服务主要集中在仅仅服务少数群体的养老机构,农村养老尤为失衡。2022年末,全国参加基本养老保险人数达到10.5亿人。在“七普”数据中主要生活来源为养老金的老龄人口历史性地跃居首位(34.7%),超过“家庭供养”(32.7%)和劳动收入(22.0%)。企业职工基本养老金已经由2013年的月人均1800多元增加到2021年的月人均2900多元,城乡居民养老金也由2013年的月人均82元增加到2021年的月人均179元,但是这种低水平的城乡居民养老金及其与高水平的企业职工基本养老金水平的巨大差距是一目了然的。在“七普”数据中,对于健康的男性老年人口,城市中主要生活来源是离退休金或养老金的占比高达72.7%而农村则仅为12.07%,农村女性更不足10%。这种不公平是致命的,享有养老金的老年人群存活率几乎是不享有者的2倍,导致2020年高龄老年人口养老金比例超过低龄老年人口。2020年全国各类养老机构和设施已经达到32.9万个,养老床位飙升821万张,养老床位与老龄人口比超过了2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》提出的全国每千名老年人拥有养老床位数达到30张的目标,也超过按照“七普”数据计算的2.34%的老年人口失能率,但是2020年老年人口居住状况中为养老机构的不足1%,养老床位空置率却高达67.2%。

加快解决我国养老体系不平衡不充分的结构性矛盾是老龄事业高质量发展的要求。有为政府、有爱家庭、有情社区与有效市场更好地结合是老龄事业高质量发展的关键。适宜于“未富先老”国情的中国式养老体系必须坚持以人民而非资本为中心,汲取健康奇迹的宝贵经验与医疗体系市场化的惨痛教训,重塑公平适宜的基本养老服务体系。基本养老服务要在实现老有所养中发挥重要基础性作用,基本养老服务制度体系要尽快健全,基本养老服务清单要尽快完善,服务对象、服务内容、服务标准等要尽快清晰明确,服务供给、服务保障、服务监管等机制要尽快健全,基本养老服务体系要尽快覆盖全体老年人。