“假设—评述”义构式“S(,)该多(么)X”的构式特征及其生成机制①《华文教学与研究》匿名评审专家对本文提出了宝贵的修改意见,谨致谢忱。

宁柏慧,陈昌来

(上海师范大学对外汉语学院,上海 200234)

1. 引言

现代汉语中有种假设构式②根据施春宏(2021)对构式内涵和外延的理解,本文将假设句称为假设构式。,形式码化为“S(,)该多(么)X”③本文不区分“多”和“多么”,将其看作同一形式,二者是具有共通性的变体,共同占据构式中的一个位置,在构式中写作“多(么)”。,构式义概括为“假设—评述”义,即言者假设某种事况发生,评述带来结果的好坏。例如④本文语料来自北京大学CCL 语料库、北京语言大学BCC 语料库、中国传媒大学MLC 语料库、相关学术论著及网络搜索,为节省篇幅例句有删减,个别语料为自拟语料均有标明。:

(1)要是用跳楼自杀来惩罚他们,他们良心上该多么难过!(报刊《读者》)

(2)如果在白金汉街有她为伴该多有趣。(狄更斯《大卫·科波菲尔》)

(3)我们搬了新房子,我的父亲也许回到矿上去,那时你就回来,那时候我该多么高兴。(曹禺《雷雨》)

构式有复句式(如例1、3)和紧缩式(如例2)两种类型。构式中“S”由假设连词“要是、如果”等引导(如例1~2)⑤“要是、如果”等可由其他同义假设连词替换。,有时无假设连词引导(如例3),但可根据上下文语境信息补出,表意不变。检索语料发现,例(3)这种情况用例不多,不是构式通常用法,本文不予过多关注。

关于此构式,现有研究主要从以下三个角度进行探讨:

感叹句视角,将其界定为假设性推断感叹句,对其表达类型进行描写(郎大地,1987;刘雪梅,2014)。

假设句视角,论述“如果P,就q”句式的应用时提到该句式用于评说(邢福义,2001:87)。句式中前分句提出一种假设情况,后分句多为感叹句,用以评述前面的假设情况,抒发言者的主观感受(李晋霞,2009、2010、2011)。将其界定为愿望假设条件句,对其事实性及其时间条件进行讨论(鞠晨、袁毓林,2020)。

构式视角,详细探讨“要是X 多好”①张雪平(2015)写作“要是P 多好”;胡北(2015)写作“要是X 多好”;杜启朕(2017)写作“要是S 多好”。为行文方便,本文一律写作“要是X 多好”。的构成、语义、语用,指出“多好”前常出现“该”,形成“要是X 该多好”,对其简要论述(张雪平,2015;胡北,2015;杜启朕,2017)。

以上研究成果对本文有很大启发,从构式角度看,仍有问题需要厘清:

首先,构式特征上,现有研究多是对构件进行描写,未关注构式特征。

其次,构式生成机制上,现有研究提及构式经历了从复句到单句再到固化的过程(杜启朕,2017),未论述具体演变过程及机制。

最后,构式义浮现上,考察多是着眼于语用推理(张雪平,2015),从时间条件、愿望内容、语境等方面探讨构式义的识解问题(鞠晨、袁毓林,2020)。从构式互动角度看,还有探讨空间。

基于以上问题,本文以互动构式语法为理论基础,考察“S(,)该多(么)X”的构式特征及其生成机制。

2.“S(,)该多(么)X”的构式特征

互动构式语法认为,考察构式特征要兼顾构件特征和构体特征两方面(施春宏、李聪,2018)②施春宏、李聪(2018)指出:为有效区别和说明构式的整体结构和组构成分,这里将它们分别称作“构体”和“构件”,构式特征包括构体特征(whole-body feature,即作为构式而具有的整体特征)和构件特征(component feature,即作为构件而具有的组构特征)两个方面。。下文分别从这两方面考察构式特征。

2.1 构件特征

“S(,)该多(么)X”构式由假设前件“S”和评述后件“该多(么)X”两部分构成。

2.1.1 前件特征

前件“S”由假设连词“要是、如果”等引导的小句或短语构成,具有描述性特征,构式是个假设构式,对“S”形成制约,要求“S”描述假设事况,这是构式与构件之间互动关系的一种表现。根据事况实现的可能性(张雪平,2017),将“S”分两种类型:违实(反事实)③根据袁毓林(2020),违实(反事实)包括两种情况:一种是与过去情况相反;一种是与现在或将来情况相反。事况和可能事况。

“S”描述违实事况,其与实际情况相违,言者认为“S”不可能实现。结合语境、时制、否定、百科知识等因素(王春辉,2010;雍茜,2015),将违实事况分为过去违实事况、现在违实事况、将来违实事况、常理违实事况四种类型。例如:

(4)快走出码头时,他说:“要是您刚才没讲那些窝囊事该多好啊。(约翰·福尔斯《法国中尉的女人》)

(5)今天又去你学校吃了顿香喷喷的饭,还一起坐在教室晒了太阳,如果现在还上学该多好啊!(微博)

(6)后天就要上班了,我觉得自己似乎快要得假日综合症了。不想工作,若休息到十五该多好。(微博)

(7)要是她在瞬间能将他变成哥哥,她该多么幸福呀!(歌德《少年维特的烦恼》)

例(4)中“S”为过去违实事况,构式中过去时间词“刚才”以及否定词“没有”暗示该事况与过去实际情况“您刚才讲了那些窝囊事”相违。例(5)中“S”为现在违实事况,文中出现时间词“今天”“现在”暗示该事况与实际情况“现在没上学了”相违。例(6)中“S”为将来违实事况,据上文语境信息推知,“十五号还在后天之后”,暗示该事况与将来实际情况“没有休息到十五”相违。例(7)中“S”为常理违实事况,该事况与百科式客观常识相违。上例所述违实事况均不可能实现。

“S”描述可能事况,表达未定之事,“S”在言者说话时未实现,但今后是否实现未知,据上下文语境信息,事况若要实现需有一定途径。例如:

(8)“据说您对我的计划很关心。要是您成为我们之中的一员,我该多么高兴。”“我也同样欣喜。只是我眼下忙得不可开交!”(西蒙娜·德·波伏娃《名士风流》)

(9)看到耿玉亭走路这样艰难,刘桂芬怎能不心疼呢!她想:如果我能用自行车带他上下班,那该多好!一个星期天,他们夫妻俩在操场上开始练习骑车了,掌握了这个本领。(《人民日报》1978.12.09)

(10)在去山西运城的路上,开车的朋友说:“这么复杂的立交桥,要是谁把它设计简单些,那该多好。”从此,他或买书、或去各地考察,请教名师专家,克服困难。他终于完成了“高速直接转向式立交桥”的初步设计。(《人民日报》2002.04.25)

上例中“S”为可能事况,例(8)由下文语境信息“我眼下忙得不可开交”推知事况后来未实现。例(9)由下文语境信息推知事况后来通过“练习骑车”实现了。例(10)中由“这么复杂的立交桥”提示“S(立交桥设计简单些)”应为违实事况,但下文语境信息显示事况后来实现了,所以“S”还是判断为可能事况,其后来通过“买书、各地考察、请教名师专家,克服困难”实现了。

2.1.2 后件特征

后件“该多(么)X”具有元语性特征。“该多(么)X”依据前件“S”提供的假设事况做出推断评述,形成“S”对“该多(么)X”的特征要求:“该多(么)X”为评述性成分,这是构件之间互动关系的一种表现。“该多(么)X”由常量“该”“多(么)”和变量“X”构成,常量“该”的语类属性为具有[+推测][+非现实情态]语义特征的情态动词(张雪平,2021),主要作用是促使构式“假设—评述”义凸显。“多(么)”的语类属性为具有[+感叹]语义特征的感叹副词,鞠晨、袁毓林(2021)指出“多、多么”等感叹副词能推动或加强愿望句的反事实意义。构式中“多(么)”主要作用是推动构式“假设—评述”义浮现,强化构式主观情感义解读。变量“X”的语类属性受构式及常量“多(么)”制约,要求“X”的语类属性为具有[+正/负面评价][+结果]语义特征的成分(如“好”“难过”等)。这是构件内部组成成分以及构件与构式之间互动关系的一种表现。语料显示,进入“X”的成分为具有[+正面评价][+结果]的形容词“好”最为频繁。构件“该多(么)X”对构件“S”所述假设事况进行主观评述,表明言者对假设事况的态度、看法,是一种元语言行为的体现,具有元语性特征。如:

(11)要是我能在你身边,那该多好啊!(《人民日报》1995.05.12)

(12)万一出了事,妈妈该多难过。(艾米《山楂树之恋》)

例(11)中“那该多好啊”,例(12)中“妈妈该多难过”均是对前件假设事况的主观评述,表明言者对事况的态度、看法,表现出元语性特征。

2.2 构体特征

2.2.1 句法层面

构式有两种句法形式:复句式和紧缩式,具有“假设—评述”的语义关系,这种语义关系着重强调言者的主观意图(陈昌来,2000:264),是言者主观认识上的推理关系。例如:

(13)如果要带人上山,那带八代美那子去该多好!(井上靖《冰壁》)

(14)火车在一些小站停下来的时候,可以听到有“咯咯”的蛙声震耳响成一片,连带会想到此刻外边一定有月光、清风、绿水,如果乘凉该多舒服。(王火《战争和人》)

例(13~14)构式句法形式分别为复句式和紧缩式,构式前后件之间“假设—评述”关系依赖言者主观认识推理而出。

2.2.2 语义层面

构式语义丰富,有主观性、非现实性特征。构式语义包括构式义和构式体义(皇甫素飞,2015:105),前者是句法结构相关的语义,后者是句法结构相关的语用意义(意图、情感、态度、目的、口气等)(陈昌来,2021)。构式的构式义为“假设—评述”义,即言者假设某种事况发生,评述带来结果的好坏。关于构式体义,张雪平(2015)概括为主观愿望义,胡北(2015)概括为期望义,下分希望义和遗憾义两类。杜启朕(2015)概括为希望义、遗憾义、后悔义。这些都属于主观情感义。根据假设事况和评述结果与实际事况和实际结果之间的联系,语用推理出四种具有代表性的主观情感义①四种主观情感意义类型分类是粗略大体的分类,各个具体的主观情感意义之间并非泾渭分明,彼此之间是非离散的,每个小类都符合原型范畴理论,即中心区域鲜明,边缘部分混沌(郭燕春,2013)。本文根据具体语料的偏重,便于称说和描写需要,分为庆幸、期望、遗憾、担心四类。:庆幸义、期望义、遗憾义、担心义。例如:

(15)我们想:假如我是皮箱的失主,该多么焦急!(《人民日报》1963.08.21)

(16)眼看着这些小高炉滚滚的煤气大部分都被当作“废气”放掉了。北京石油学院煤制系人造石油专业有的学生看到这种情况这样想:“如果能把这些煤气合成出油来该多么好!”这些青年人敢想就敢干,一个多月前,他们开始了这项不平常的试验。(《人民日报》1958.09.22)

(17)要是冯村舅舅没有死,他该多么高兴!(王火《战争和人》)

(18)近日有消息说,亚洲某国准备向联合国教科文组织申报“端午节”为本国的文化遗产。如果国外申报成功,我们该多么尴尬!(《人民日报》海外版2004.05.07)

例(15)言者假设违实事况“我是皮箱失主”发生,评述带来的坏结果是“该多么焦急”,实际上事况未发生,实际结果为好结果,语用推理出对该事况实际未发生的庆幸。例(16~18)语用推理方式同例(15),分别表达对可能事况“煤气合成出油”发生的期望,对违实事况“舅舅没有死”未能发生的遗憾,对可能事况“国外把端午节申遗申报成功”发生的担心。上例所述假设事况在说话当时未实现、未发生,对其进行评述也是言者的主观叙述,因而构式语义表现出主观性、非现实性特征。

2.2.3 语用层面

构式与“要是S 就AP/VP 了”(李泉,1993;张雪平,2015;胡北,2015;杜启朕,2017;朱柳仿、顾军,2021)类似,在内心对话和直言对话(张新华,2013)语境中,表达强烈主观情态:对假设事况发生的主观推测性评述和主观情感情绪评价。构式中具有[+感叹]语义特征的“多(么)”以及构式末尾常带的语气词(如“啊”“呢”等)强化了构式主观情感情绪表达。如:

(19)要是她没来帮我,那情况该多么糟糕啊!(自拟)

(20)竺法救:“怎么,赵先生?没去参加水族馆的开幕典礼?”赵兴邦:“今天的事真多,既是和平节,又是先严的冥寿,又是大哥的水族馆开幕的典礼。哼,要是父亲母亲还活着,他们老人家该多么喜欢呢!”(老舍《大地龙蛇》)

(21)我当时是一名船工,送红军过河时想,要是有一座大桥该多好啊!新中国成立后,在当年红军过渡的渡口上建了大桥。(《人民日报》1999.09.04)

(22)假如米奇去的那一天,眼睛是看不到的,他该多么失望和难过。(张欣《今生有约》)

构式用于内心对话(例19、21、22)和直言对话(例20)语境,例(19、22)是对所述假设事况的负面推测性评述,分别表达对假设事情况未发生的庆幸和要发生的担心。例(20、21)是对假设事况的正面推测性评述,分别表达对假设事况未发生的遗憾和能发生的期望。构式中“多(么)”和构式末尾语气词“啊”“呢”强化了庆幸、担心、遗憾、期望之情的表达。

3.“S(,)该多(么)X”的生成机制

3.1 生成过程

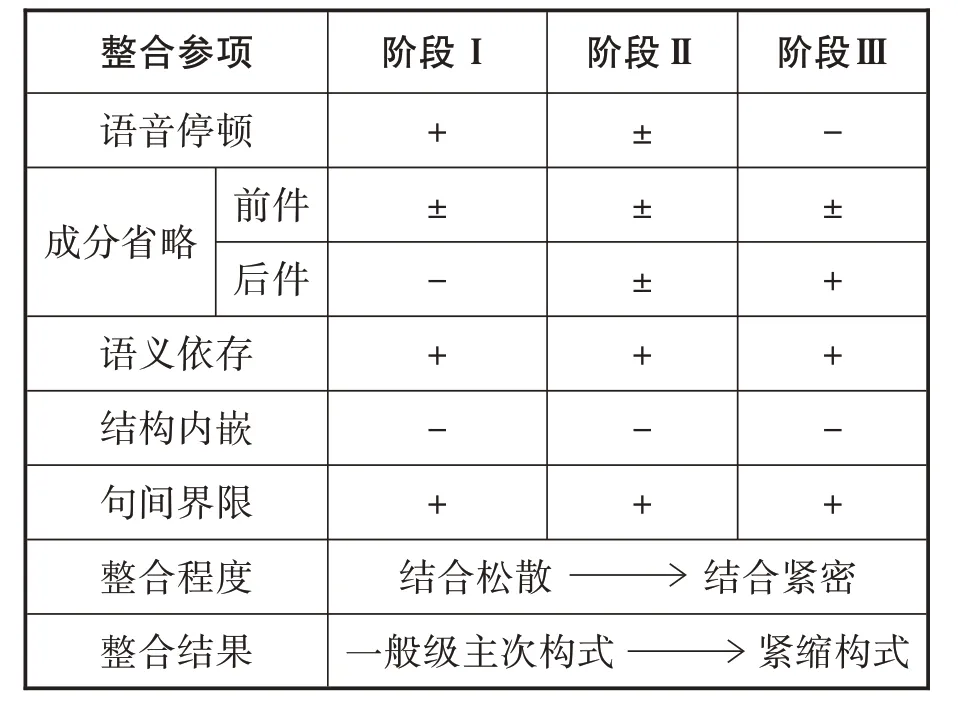

构式生成是跨句语法化的结果。跨句语法化是从并列句到主次关系复合句(hypotaxis)再到主从关系复合句(subordination)②Hopper&Traugott(2003:220-231)讨论复合句语法化的过程时,根据[依存(dependent)]、[内嵌(embedded)]两个特征,归纳出如下跨句语法化链(Grammatiicalization across clauses):并列关系复合句(parataxis)[—依存,—内嵌]>主次关系复合句(hypotaxis)[+依存,—内嵌]>主从关系复合句(Subordination)[+依存,+内嵌]。主次关系复合句(hypotaxis):指的是包括一个核心和一个或更多的不能独立存在的从句组成的句子,从句之间相互依赖(hopper&Traugott,2003:220-231),且有某种关联,如时间上的先后、事理上的因果等关系(汪国胜、杨黎黎、李沛,2015)。主从关系复合句(Subordination):指的是从句以不同的方式依赖它们的主句,一方面,不带有与主句不同的示意语力(illocutionary force),另一方面它们等同于它们所表达的结构成分(hopper&Traugott,2003:220-231),从句在句子中修饰主句,其地位处于附属地位,依附于主句中被修饰成分(刘丹青,2012),如定语从句、补足语从句和主句之间的内嵌关系(徐式婧,2020)。从主次关系复合句到主从关系复合句,两个小句之间的依存关系逐渐加强,语法形式上的联系越来越紧密,语法化程度也逐渐增高(高增霞,2005)。、构式内部结构越来越紧密、整个结构紧缩的过程(汪国胜、杨黎黎、李沛,2015)。经考察,“S(,)该多(么)X”跨句语法化是在现代汉语中完成演变的,直接源头是具有假设关系的一般级主次构式①徐式婧(2020)将主从构式(hypotaxis)分为两个子类:一般级主从构式(normal-hypotaxis)和强化级主从构式(reinforced -hypotaxis),前者构式仅从句使用关联标记,后者构式主从句使用配套关联标记。徐文中“hypotaxis”译作“主从构式”,与前文提到的“主次关系复合句(hypotaxis)”对应。二者译文表述不同,为行文方便,本文统一将“hypotaxis”译作“主次构式”。“S(,)该多(么)X”构式仅前件由“要是”等假设连词作关联标记引导,属于一般级主次构式(normal-hypotaxis)。,经小句整合,紧缩固化为紧缩构式,这个过程形成了一条跨句语法化演变链:一般级主次构式>紧缩构式。根据小句整合的五个参项:语音停顿、成分省略②黄南松(1996)指出,由于主语省略比较自由,特别是承上文主语或是蒙下文主语而省更是容易,因此,在实际语篇中,主语省略最多。在“S 该多(么)X”构式整合过程中,主语是最容易观察到的成分省略,因此本文所说的“成分省略”主要是指主语成分省略的情况。、语义依存、结构内嵌、句间界限(赵雅青,2014),我们将构式跨句语法化过程概括如下:

阶段Ⅰ:[S],[(S主语)该多(么)X]。前件“S”为从句,后件“(S主语)该多(么)X”为主句,共同构成具有假设关系的一般级主次构式。前后件之间有语音停顿,句间界限明显,互不内嵌,前件主语成分省略无限制,后件主语成分完整,语义互相依存,前后件间存在“假设—评述”语义关系。例如:

(23)我的主啊,要是他因此而病了,我该多么痛苦啊。(普鲁斯特《追忆似水年华》)

(24)如果小莉也在这趟列车上,那该多么好啊。(赵如汉《列车情话》)

阶段Ⅱ:[S],[该多(么)X]。构式整合有两种情况:一是构式参项仅构式后件承前省略主语(如例25);二是构式参项仅前后件语音停顿消失(如例26)。两种情况均表明构式后件“该多(么)X”小句独立地位减弱。例如:

(25)“唉,要是你们这些大学生能留在这儿,该多好哇!”。(《人民日报》1998.02.12)

(26)“若是你教会我写新闻报道那该多好啊。”(《人民日报》1985.05.05)

阶段Ⅲ:[S 该多(么)X]。构式整合参项语音停顿消失,结合紧密;前件主句化,前件“S”从假设从句跃升为独立表达单位(张新华,2013),后件“该多(么)X”承前省略主语,其小句独立地位取消,粘附于“S”上,构成一个紧缩构式,完成从复句式到紧缩式的演变。例如:

(27)如果你们能改掉打架的习惯该多好啊!(阿·林格伦《小飞人三部曲》)

(28)你的美术成绩已经通过,就等高考分数上线,要是错过该多可惜!(《文汇报》2004.05.25)

综上所述,将“S(,)该多(么)X”构式整合过程及结果归纳如表1(“+”表示具备该参项,“-”表示不具备该参项,“±”表示可具备可不具备该参项):

表1:构式整合过程及结果

如表1 所示,整合过程中,共同点是三个阶段中构式前后件之间语义相互依存③构式整合三阶段中都具备语义依存这一参项,但三阶段内部语义依存度逐渐增强,根据距离象似原理,距离越近,语义关系越紧密,构式前后件之间语音停顿取消,后件主语省略,前后件之间结合紧密,其语义关系也会越紧密,语义依存度也就逐渐增强。,结构互不内嵌、句间界限明显;不同点是构式前后件之间语音停顿从存在到取消,构式后件主语从出现到省略。三个阶段中构式内部结合程度从松散到紧密,构式逐渐完成从一般级主次构式到紧缩构式的演变。

3.2 生成机制

“S(,)该多(么)X”构式生成与构式互动密切相关,是构体内部互动机制①根据施春宏(2016、2018:518-522),构式是形式和意义之间具有规约关系的结构体。构体(构式体)是指如果不考虑单语素构式的话,每个构式都是一个结构体,可以称之为构式体。在施文中有“构式(构式体)”这样的表述。此外,施春宏(2021)将construction 译成“(形式—意义配对的)构体”。这样看来,构体(构式体)实际指的就是构式(construction)。根据互动构式语法理论提倡的研究观念:对构式进行互动研究,要立足于(结构体内和结构体间),描写和解释相互促发的机制和相互制约的条件。对构式体而言,互动包括三方面:①构式中不同构件之间的互动关系;②构式和构件之间的互动关系;③不同构式之间的互动关系。这种互动关系可以称作“构体互动”(施春宏,2018:518-522)。“S(,)该多(么)X”构式互动主要表现在前两方面,这两方面都是构式体内部互动。和构式多重界面互动机制合力作用的结果(施春宏,2016、2021;蔡淑美,2020;蔡淑美、施春宏,2022)。

3.2.1 构体内部互动机制

构体内部互动机制主要关注构式与构件、构件与构件、不同构式之间的互动(施春宏,2016、2021),“S (,) 该多(么)X”的构体内部互动机制主要表现在构式与构件的双向互动和构件与构件的倚变互动上。

3.2.1.1 构式与构件的双向互动

一方面,构式自上而下对构件进行选择和改造(蔡淑美,2020),即构式对构件“招聘”,构件向构式“求职”(施春宏,2014)。“S(,)该多(么)X”提供了构式模型,限定了构式前后件之间存在“假设—评述”语义关系,对构件“S”“X”提出“招聘”准入条件,符合条件的“S”“X”才能进入构式;同时构件“S”“X”也根据“招聘”条件,努力调试自身以符合“招聘”条件,构式“招聘”与构件“求职”互相结合,促动构式生成。如:

(29)唉,要是能增加一个名额,和她一起去该多好……。(《人民日报》1980.02.17)

(30)如果我们当时的钱被别人偷了,该多么悲惨呀!(《人民日报》1958.01.11)

在构式模型和语义制约下,限定了“S”的准入条件是描述假设事况的成分,如“要是能增加一个名额”“如果我们当时的钱被别人偷了”;“X”的准入条件是具有评述性的成分,如“好”“悲惨”。同时,进入构式的这些成分也根据构式准入条件努力进行自我调试,如例(29)中的“好”,进入构式前,语义上有几个义项:①令人满意的,表示与“坏”相对;②合宜、妥当;③赞许、同意、结束或转换话题等②参看中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》(第7 版)第519 页“好”释义。。为迎合构式准入条件,“好”进入构式在语义上极力凸显义项①,最终合理“入职”构式。

另一方面,构件自下而上对构式生成起推动和制约作用(施春宏,2016;蔡淑美,2020), 构式中的固定构件“ 该”“ 多(么)”,在整个构式中具有塑形和显义的作用(谢晓明、邓勇,2021),为构式提供基本构式模型,对构式整体语义起推动作用。例如:

(31) a. 假如他没有名,我们该多么清静!(杨绛《我们仨》)

b.假如他没有名,我们多么清静!

(32)a.该专栏没有顺序号,使我无法确定有没有漏掉某一篇文章。如能加编顺序号该多好。(《人民日报》1993.02.01)

b.如能加编顺序号多好。

构式若无固定构件“该”(例31b、例32b),主要表达直言感叹,有“该”(例31a、例32a)使“假设—评述”义更加凸显。固定构件“多(么)”强化构式主观情感义表达,例句中分别强化了对“他有名”的遗憾,对“能加编顺序号”的期望。

3.2.1.2 构件与构件的倚变互动

前件“S”为后件“该多(么)X”提供推断评述对象,后件“该多(么)X”为前件“S”提供评述结果。没有前件,后件就没有推断依据;没有后件,前件就没评述结果,也就无法表达完整构式语义,而构式缺少前件或后件都不能成立。例如:

(33)a.“如果银行在这三年期间能提醒一下该多好。”(《人民日报》2001.04.27)

*b.“该多好。”

*c.“如果银行在这三年期间能提醒一下。”

例(33a)构式前件提供了假设事况“如果银行在这三年期间能提醒一下”,后件“该多好”是依据前件作出的主观推断,前后件之间互相依存,缺少前件(例33b)或缺少后件(例33c),构式都不成立。

3.2.2 构式多重界面互动机制

构式界面互动是指影响构式结构体形式和意义的作用因素之间的互动(施春宏,2016),“S(,)该多(么)X”构式的多重界面互动机制主要表现在频率、句法与韵律界面的互动和频率、语义、语用与认知界面的互动上。

3.2.2.1 频率、句法与韵律界面的互动

句法上,构式后件句法成分省略,由繁复到简化,按频率(frequency)效应观①匿名审稿专家指出,构式生成还应该考虑频率动因,特此致谢!,高频会引起语言结构语音上的紧缩,语法结构上的融合(Bybee,2003:604)。构式在整合阶段Ⅰ,内部各项成分完整,在整合阶段Ⅱ、Ⅲ,受高频和所包含旧信息的话语使用制约(Bybee,2003:604),构式后件发生成分省略,形式简化。同时,高频也使构式韵律上发生语音紧缩,前后件之间语音停顿取消,句调压合,前后件分别由“一句一调”压合为单一句调(冯胜利,2017),使前后件整合衔接起来,形成紧缩形式。由于构式后件成分省略使其字面结构不完整(周国正,2005),需寻求与前件衔接,以此激活了构式前后件之间语音紧缩。在此过程中,频率效应与句法、韵律互动配合,促使构式形式生成。例如:

(34)如果科曼奇人败了,要塞里的驻防部队该多么不幸啊!(卡尔·麦《荒原追踪》)

(35)要是他不那么腼腆,该多好啊!(玛格丽特·米切尔《飘》)

(36)要是我没用新球该多好。(佩勒姆·伍德豪斯《挽救乔治麦金托什》)

在整合阶段Ⅰ(例34),构式内部句法成分完整。随着高频使用,构式在整合阶段Ⅱ、Ⅲ出现后件承前省略主语(如例35~36),造成后件句子字面结构不完整,需寻求与前件衔接,以此激活了前后件之间语音停顿取消,就到了整合阶段Ⅲ(例36),构式形式简化、紧缩。构式从繁复的复句式到简化的紧缩式,是频率效应与句法、韵律互动配合的结果。

3.2.2.2 频率、语义、语用与认知界面的互动

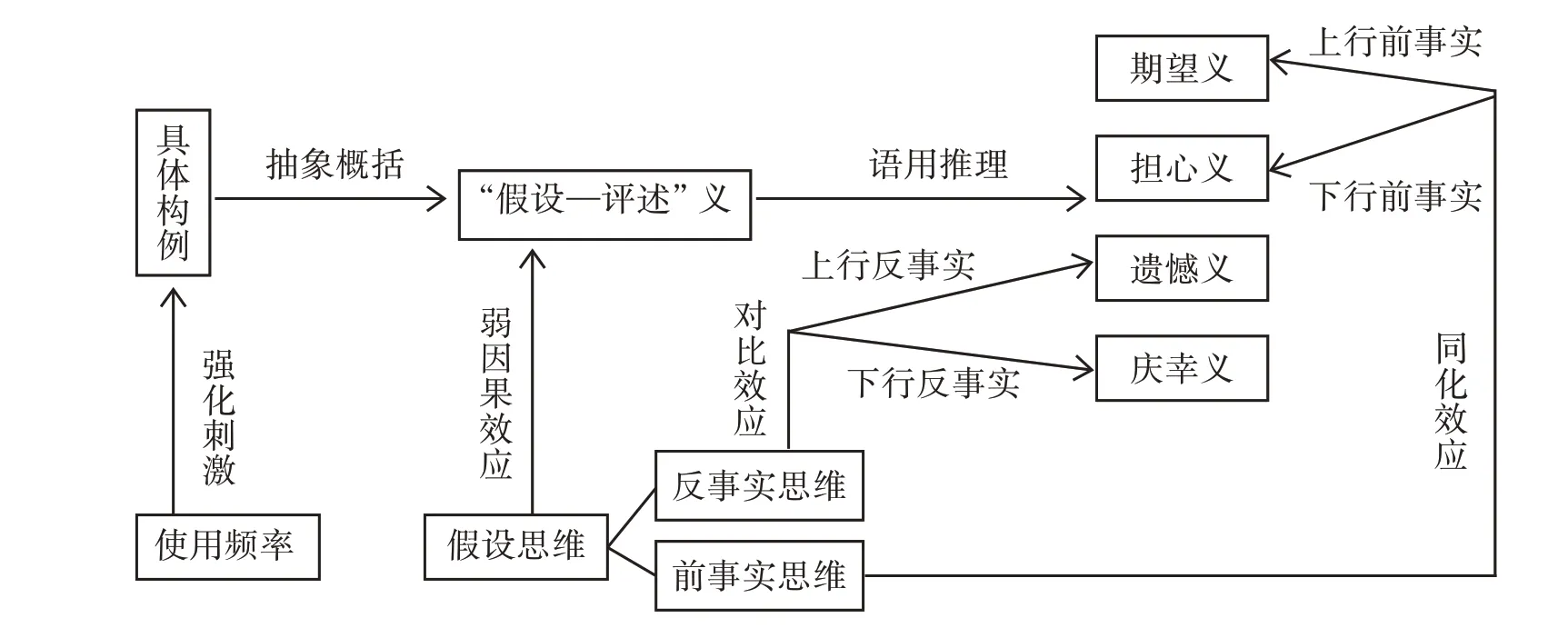

假设思维(hypothetical thinking)②假设思维是人类一种基本认知能力,包括反事实(违实)思维(counterfactual thinking)和前事实思维(prefactual thinking)(纪冰心、刘瑜、陈友庆,2017),二者是既有区别又有联系的两个概念,区别在于前者主要强调与事实相反(雍茜,2015),事况一定不发生;后者主要强调某事况还未发生,但可能变成事实(Epstude et al.,2016);联系在于前事实思维源自反事实思维(Epstude et al.,2016),反事实思维具有解释过去,准备未来等认知功能(Byrne,2016),其通过创建前事实思维来为未来发生事况做好心理准备(Ferrante et al.,2013)。根据产生方向,反事实思维分为上行反事实思维和下行反事实思维(Markman et al.,1993),前事实思维分为上行前事实思维和下行前事实思维(Epstude et al.,2016)。三种效应机制:因果效应(因果推理)机制、对比效应(结果对比)机制、同化效应机制(黄子玲,2013)协同作用下,通过使用频率的不断强化刺激(李强,2021),构式从具体构例中抽象概括出“假设—评述”义,在具体动态语境中,经语用推理,构式主观情感义浮现。具体过程如图1 所示:

图1:构式语义浮现过程图

构式“假设—评述”义浮现,主要受弱因果效应机制促动。弱因果效应机制促使言者在大脑中构建前提和结论的因果联系(乔琨,2008),这种前提和结论依赖于言者的主观认识进行建构,是一种可能关系,是一种主观型因果关联(崔玉珍,2021)。言者大脑中的假设思维激活弱因果信念,建构了“S”和“该多(么)X”之间的主观型因果关联,随着使用频率增加,具体构例增多,从这些具体构例中,抽象概括出“假设—评述”义,又通过使用频率强化刺激,“假设—评述”义浮现。

构式主观情感义浮现,依赖具体动态语境,经语用推理推导而出。其中对比效应(结果对比)机制和同化效应机制在语用推理中对其发挥重要作用。袁毓林(2015)指出汉语反事实条件句显著的情感色彩(表示庆幸或遗憾),是充分利用反事实思维的结果对比机制,疏于利用反事实思维的因果推理机制。当构式表达遗憾和庆幸的主观情感义时,充分利用反事实思维的对比效应机制,上行反事实思维引发负面情绪(Markman et al.,2007:187-206),促使言者将实际情况与违实事况好结果进行对比,引发言者负面情感体验,语用推理出遗憾义;下行反事实思维引发正面情绪(Markman et al.,2007:187-206),促使言者将实际情况与违实事况坏结果进行对比,引发言者正面情感体验,语用推理出庆幸义。当构式表达期望和担心的主观情感义时,是充分利用了前事实思维的同化效应机制,上行前事实思维引发正面情绪(Epstude et al.,2016),促使言者对可能事况好结果进行想象,引发言者正面情感体验,语用推理出期望义;下行前事实思维引发负面情绪(Epstude et al.,2016),促使言者对可能事况坏结果进行想象,引发言者负面情感体验,语用推理出担心义。随着使用频率不断强化刺激,构式主观情感义浮现。例如:

(37)大娘接过钱,喃喃地说:“要是俺的老伴能活到今天该多乐呀!”(《人民日报》1981.01.30)

(38)“叶小侬的房子是他父亲留给他的,他非常爱护这座房子。如果他现在知道这房子已被烧毁,他该多么悲痛。”(《人民日报》1955.04.09)

(39)读着这封信,我感到格外亲切,因为它是关于《人民文学》的。当时我便萌生一个念头,要是这封信我的同事们都能看到该多好!于是我带回编辑部后,大家高兴地争相传看,还有人抄写下来留作纪念。(《人民日报》2009.07.08)

(40)历春吉想:万一这个人在这里治疗,收不到钱和粮票该多着急呀!他带着这封信件,跑遍方圆几十里地的各个医疗点查问,终于找到了收信人。(《人民日报》1969.02.11)

言者大脑中假设思维激活弱因果信念,通过不同构例(如例37~40),抽象概括出“假设—评述”义。例(37)中言者在上行反事实思维促动下,将实际情况“老伴没活到今天”和违实事况“老伴能活到今天”进行对比,引发负面情感体验,语用推理出对该事况未发生的遗憾。例(38)中言者在下行反事实思维促动下,将实际情况“他现在不知道这房子已被烧毁”和违实事况“他现在知道这房子已被烧毁”进行对比,引发正面情感体验,语用推理出对该事况未发生的庆幸。例(39)中言者在上行前事实思维促动下,对可能事况“这封信我的同事们都能看到”可能出现的好结果进行想象,引发正面情感体验,语用推理出对该事况能够发生的期待。例(40)中言者在下行前事实思维促动下,对可能事况“这个人在这里治疗”可能出现的坏结果“该多着急”进行想象,引发负面情感体验,语用推理出对该事况发生的担心。上例均处在各个具体动态语境中,在语用推理、对比效应机制和同化效应机制作用下,经使用频率强化刺激,构式遗憾、庆幸、期待、担心的主观情感义浮现。

4. 结语

本文主要探讨“假设—评述”义构式“S(,)该多(么)X”的构式特征及其生成机制。研究发现,构式前件“S”有描述性特征,后件“该多(么)X”有元语性特征。构式在句法上有复句式和紧缩式两种形式。构式语义丰富,有主观性、非现实性特征,在表“假设—评述”义的同时,浮现出庆幸、期望、遗憾、担心四种主观情感义。在内心对话和直言对话语境中,构式表达对强烈主观情态:对假设事况发生的主观推测性评述和主观情感情绪评价。构式生成是跨句语法化的结果,历经三阶段,形成一条跨句语法化演变链:“一般级主次构式>紧缩构式”。在构式与构件的双向互动,构件与构件的倚变互动,频率、句法与韵律界面的互动,频率、语义、语用与认知界面互动等多重因素合力作用下构式生成。