《穿左门走直道》让我“雅艳”了一把

长篇小说《穿左门走直道》出版发行后,因其可读性和独有的话题性,把纸质阅读的清塘搅得有点浑,估计搅得塘里的大鱼小鱼也有点兴奋。责编也兴奋,让我写个随笔,把围绕小说的一些过瘾的事说说。正值为“世界杯”疯狂之际,每天晚十一点以后,一双浊眼便跟着那足球满绿茵场跑,昏天黑地,我一天基本上只睡四小时,在这种状况下写作业,估计错词病句不会少,张狂的观点、离谱的论据亦不会少,但愿出版社编辑看后不会哭笑不得。

关于“情色”与“雅艳”

湖北长江报刊集团的原老总刘胜平看了小说的第一章十节后,不断找我要纸质书(他看的是公众号“人间故事铺”的连载),说一节一节地看,太不过瘾,搞得他有点茶饭不思。我说:“没那么夸张吧。”他说:“你这小说所以好看,主要在‘情色。”叙写三十年期刊的兴衰和期刊人的辉煌和悲凉,自然会写他们的情感,而情感,则必然带有男人女人独特的温度和色彩。我说:“小说的‘人味,情色是根。”又问他,“你认为我这是黄书?”他说:“‘艳是肯定的,但不黄,叫‘雅艳吧,没达到让人无法忍受的地步。”我们是多年的朋友,我当然知道他话中调侃的意味。

在办公室签名售书时,我喊了数字新媒体公司的两个小年轻帮忙拆塑封、盖章,一个叫罗永强,一个叫周亮,虽年轻,但在新媒体公司职位不低。我问周亮是不是一口气把书读完的。他说,两口气读完的,用了三天。我问他为什么喜欢看,他说喜欢里面的情色!还说他们年轻人,就喜欢这点东西。就是小说里一有情色的东西,就点到为止了,没有展开,让人有点失望。小年轻,在他老总面前,口无遮拦,既可气,又可爱。罗永强说:“书中王道接任龙昆仑做了掌门人,所以,读过书的人都认为您就是王道,但我不这么认为,我认为您是江一石,因为书中有关情色的东西都集中在江一石和杨柳身上,而江一石的内心描写是最丰富到位的,所以,您把不敢在王道身上写的东西,挪到江一石身上了。”

这两个家伙,在新媒体公司都能写、能编,没想到,看小说的眼光,也挺“毒”。我不否认,在小说中,有“色彩”的笔墨确实不少,但从未着意。写人的东西,若忽略掉这带有人性底色和人性之源的东西,那不是写人,是写神和仙。当然,我不是说,写最隐秘的人性就会让小说更有人味或烟火气,但在写二三十年打拼市场开创辉煌的期刊人时,我认为这方面的笔墨是不应该缺失的,何况期刊人的情感世界可能更加丰富,更有色彩。把“雅艳”作为长篇小说《穿左门走直道》的特色标签,我能接受。

关于阅读的“饱”与“饥”

收到样书后,我先后给了知音集团的董事长刘学明和《特别关注》的总编辑马慧莲。虽然纸媒辉煌不再,但品牌的声威,仍如铜钟,偶尔也会发出余音绕梁的闷声。同做期刊许多年,我写了关于期刊人的小说,他们想看,我也最想听他们的声音。

让我没有想到的是,近三十余万字,刘学明两天看完,马惠莲三天看完。我问他们看小说不睡觉吗?刘学明答:“睡呀,凌晨三点。”刘学明又花三天时间,就作者、小说、期刊纸媒,写了篇评论随笔,题为《鄢元平,翠柳街头牌及其他——兼评〈穿左门走直道〉》。随笔写得随性幽默,亦有高度。有段话,尤其有趣,是講我的“头牌”的由来:有一次朋友小聚,谈及纸媒艰难如何自救的问题,元平自诩自己是“翠柳街头牌”,然后又补了一句:“我是卖艺不卖身。”满座哄堂大笑。武昌的翠柳街位于东湖边上,文联、作协、《湖北日报》、知音集团均居于此,是湖北有名的文化中心。元平所在的今古传奇集团位于翠柳街1号,他又是掌门之人,所以才有“翠柳街头牌”之语。中国自古多文人,但文而有趣,却非常少见。刘学明的评论,两天后在《湖北日报》客户端发表了,改题为《纸媒兴衰与时代荣光——兼评鄢元平长篇小说〈穿左门走直道〉》。

让我颇感诧异的是,不下十人,用了两到四天,把我这小说读完。不少还是忙得一塌糊涂的企业老总和单位一把手。

我也不时收到大家对小说的反馈——《长江文艺评论》的执行主编、评论家李建华说:“封闭在房间六天了,快疯了,好在有老兄的小说度日。”

咸宁市委宣传部原常务副部长王胜弘说:“你的小说,我喜欢,看得进去。现在基本上读不进小说了。”

《知音》原主编夏志军说:“感谢‘世界杯和鄢总带来的好戏。”

幸福杂志社社长胡海旺说:“小说真实地记录了我们的故事。”

新闻广电局的邓世清处长发来一首诗:“莫听穿林打叶声,且翻左门直道书。传奇掌门落笔处,画出江城爱诗人。”

一个叫火星的读者说:“一群有个性的人登台亮相,上来就是刀光剑影,这故事不精彩都难!”

一个叫周洋的好友说:“昨晚到凌晨三点,终于读完!以前追剧都没这么累过。”

一个叫燕尾蝶的读者说:“第一回写得引人入胜……看着看着就没有食欲了。这好像是一个局,会让我越陷越深……”

一个无名作者写的小说,能有如此效果?分析那些通过各种渠道汇集到我这儿的声音,我想,一是赠书给朋友,他们回一些溢美之词,属于礼尚往来了。二是期刊业的同行,看小说,相当于回望自己过去在期刊行业拼搏的辉煌或失落,可能把自己代入小说里去了。三是更近的同事和朋友,怕我的小说把他们的一些隐私给写进去了,所以,憋着一口气在小说里翻找。尽管如此,对自己花两年多写出的东西,我还是认为,小说在一定程度上有可读性,故事能抓人。要出书时,我校改不下三遍,每次能把自己看得心惊肉跳,心潮澎湃,不过这好像是个案,是个伪证据。由此,思考阅读的“饱”和“饥”。

其实,网络时代,各种杂乱的信息把我们的大脑塞得满满的,但这些信息,像纸一样,软软的泡泡的,时间之水一冲刷,便没了踪影,但你不得不承认,有些有一定深度的纸质读物,它一进你大脑,便会像电线杆一样,埋进深土,并且不断通过杆上的电线,电击你的思维和感觉。在我们快节奏的生活中,快阅读是饱和的。引人思考,甚至能撬动人生观、价值观的深阅读,却是无比饥饿的。我当然希望我的小说《穿左门走直道》能够成为读者人生路上的电线杆,在行走中,为他们发出些许的光亮。这话也许有点自视过高,但自我标榜,并以此换来些人们的回望,也总能宽慰一下自己辛苦的劳动吧。

关于对号入座的“绝无此事”和“似有别裁”

我2017年10月11日动笔,2020年3月15日完稿,书到现在才面世,我内心一直是忐忑的。因我2003年从咸宁调至《今古传奇》,做副总近十年,做老总十年,而《穿左门走直道》差不多写的也是品牌大刊二十年的沉浮。怕读者对号入座让我十分纠结,事实上,我确实把不少发生在《今古传奇》的事作为素材,搬进了小说,如成立送刊队、跨世纪三本新刊同日上市(现实时间是2004年)、“包加包”发行政策、办印刷厂等。素材过于真实,必然会引起小说人物的对号入座。而这才是我最为不安苦恼的事,同时也是小说出版进程不快的主因。其实,正如我在小说发行之际录的视频中所言,小说也许有原型,但原型一旦进入小说,便早已不再是原型中的那个人了。为了小说故事推进,所有原型的性格、情感、命运都进行了重新设计,而原型与小说人物也早失去了对等关系。这时去对号入座地纠结小说真实与现实真实,甚至拿现实人物和事件的准确性来对小说“纠错”,那就更加让人无语了。《穿左门走直道》出版发行不到二十天,关于小说人物对号入座之事,出现两种不同的观点,有趣的是,两种观点都以赠我书法的形式来表达。我作为无名作者,初涉小说,闹出些动静,为我的书,还有“北大对武大”的“绝无此事”“似有别裁”之争,心中肯定有作品被高估,人被高看的窃喜。为翔实还原此事,特将当时受宠若惊,并拉高枝来设计话题的嘴脸在这表演一下,是两篇博文。

博文一:

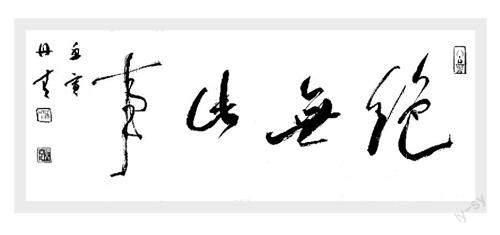

《穿左门走直道》出版后,又在“人间故事铺”连载,演艺集团的老总罗丹青给我电话,说一集一集看不过瘾,要来拿书。罗丹青原来是我的领导,文联副主席,书法绘画均十分了得,且是影视剧及大型文艺活动策划名家,有大才,也有些清高,他能如此,我心存感动。我以为他是让司机来,没想到,半小时不到,人到了,最喜的是送我一幅书法,四个字“绝无此事”。我的长篇小说的素材和人物当然也涉及文联,而他原来就是文联副主席!一些看过书的(包括我夫人),不断问我书里人物与故事的真假,弄得我无言以对,万般无奈!我写的是小说,不是传记文学,更不是报告文学,一切都是虚构,人物、故事素材来源于生活,但不等于生活!看字几分钟,看罗总几分钟,万般感激,我心里想的是:这人,太懂我了!

博文二:

昨天上午接省文联张士军书记的短信,让去他办公室。张书记来文联时间不长,属于那种严谨且不苟言笑的人,也是我的上级领导。我有点紧张,也有点荣幸,夹着笔记本过去。他难得的面容松弛,带些浅笑。说,三天时间把长篇小说《穿左门走直道》看完了。谈了一个小时的小说,对我怕人对号入座之事,说了一个让我颇惊讶的观点,说,对号入座也没事呀,你写的是一批为期刊发展拼命谋事做事的人,他们的性格,包括情爱之事,描写真实才更有人味,并对罗丹青老总赠我的“绝无此事”的书法给了点评赞赏。晚上,书记发一短信,赠我书法四字——“似有别裁”,说,就你这本书对号入座之事,正好与罗丹青老总那四字,形成个对子吧:“绝无此事”“似有别裁”。张书记曾在中国国家画院当书记,主持工作,对书画的深研,我等望尘莫及。知有《唐诗别裁集》和“别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师”之类的说法,這四字,与朋友细酌半天,解读的意思应该是:似乎有,但被别出心裁地设计了。罗丹青老总,武大中文系;张士军书记,北大国际政治系。北大对武大,就一华师大历史系、初涉小说的无名作家的小说,各具观点,书法对话。我心中忐忑,也有暗喜。这应该算得上湖北文艺界重视和支持文学创作的一段佳话吧。

两篇博文,是对小说人物对号入座问题战战兢兢的表达,也是坦坦荡荡的回应。

(责任编辑 王仙芳)