杨毒蛾在西藏林芝的生物学特性

杨泽鹏, 宋振浩, 崔洁, 王丙泉, 唐晓琴*

1. 西藏农牧学院 植物科学学院, 西藏 林芝 860000;

2. 西藏高原资源昆虫与应用昆虫实验室 西藏 林芝860000;

3. 西藏高原森林生态教育部重点实验室, 西藏 林芝860000;

4. 西藏自治区农牧科学院农业研究所, 西藏 拉萨 850032

杨毒蛾(Stilphotia candidaStaudinger )又称为杨雪毒蛾,属于鳞翅目(Lepidoptera)毒蛾科(Lymantriidae)[1],主要危害杨树(PopulusL.)、柳树(SalixL.)、白桦(Betula platyphylla)、榛子(Corylus heterophylla)等植物[2-3]。杨毒蛾幼虫期以杨柳树的叶片为食,暴发性极强,大规模发生时,数天之内即可将树上的叶片食光,严重削弱树势甚至造成树木的死亡,此外杨毒蛾还常常引发杨树溃疡病和腐烂病并发症[4-6],因此对树木危害极大。根据揭路兰等[7]人的研究表明,杨毒蛾在我国及日本等国均有分布。近年来,杨毒蛾在拉萨和林芝频繁发生,连续数年循环发生危害,严重影响杨柳树的生长发育和当地生态安全[8-14]。国外目前仅见Keisuke Ueda等[15-16]人对其生物学特性做过研究,国内华北、华东等受杨毒蛾危害较为严重的地区目前仅对杨毒蛾的形态特征、发生规律、防治方法等方面开展了相应的研究[17-21];然而上述研究一方面距今已有较长时间,另一方面绝大部分研究重点集中在杨毒蛾的防治措施而缺乏对杨毒蛾生物学特性进行详细的阐述,且昆虫在不同生境下其生物学特性不同[22],西藏地区由于其特殊的生境杨毒蛾的生物学特性发生了哪些变化目前还尚不明确,因此本实验从昆虫与寄主挥发物之间的化学通讯角度切入,一方面观察杨毒蛾在西藏地区生物学特性发生的变化,另一方面探究寄主挥发物在其生活史中所发挥的作用,其次由于连年的化学农药使用3R效应愈发明显,因此明确其生物学特性,对后续无公害防治工作的开展提供理论依据。

于2021年4月到2022年7月以西藏自治区林芝市巴宜区结麦村为定点定期观测基地,同时采集杨毒蛾各虫态在实验室进行饲养观察,对该害虫的年生活史、生活习性和各发育阶段形态进行系统性研究,为该地区科学防治杨毒蛾及后续深入研究打下理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

定点定期观察基地位于西藏西南部林芝市巴宜区布久乡结麦村杨柳树防护林(北纬29°34′26″,东经94°25′36″,海拔2 964.9 m)。属于湿润半湿润地区,年平均温度在8.4℃~8.5℃,最热月温在15.5℃~15.6℃,最冷月温在0.1℃~1.6℃,极端最高温度为30.2℃,极端最低温度为-15.3℃,年降雨量为639.3~654 mm,年蒸发量为1 644.7~1 806.6 mm,年日照时数为1 9 878.3~2 511.6 h,最大风速为6~7级,最小风速为2~3级。2021年6月开始在观察基地样方内采集杨毒蛾蛹,带回实验室进行饲养。

1.2 幼虫饲养

为比较温度等生态因子对杨毒蛾发育历期影响,设置不同饲养条件进行对比观察:室内条件(条件一),温度17℃~26℃,RH为45%~55%;人工气候箱条件(条件二),光照周期:L:D=14 h:10 h ,温度:20℃~25℃;RH:60%~70%。

饲养用具:智能人工气候培养箱(PQX-300型,金坛市盛蓝仪器制造有限公司)、智能电子天平、体式显微镜(SMZ800)、长方体木质养虫笼(30 cm×30 cm×35 cm)、正方体纱网养虫笼(35 cm×35 cm×35 cm)、圆台型塑料盒(10 cm×8.5 cm×14.8 cm)、脱脂棉、橡皮筋、塑料杯、温湿度计、小号毛笔、镊子、纱网、蜂蜜水(10%)、胶头滴管、玻璃棒、酒精等。

1.3 实验方法

1.3.1 形态特征观察

从观察基地采集杨毒蛾卵、幼虫、蛹、成虫等不同虫态在实验室观察形态特征;卵: 每天定时在体视显微镜下观察卵的颜色变化,并测量其直径(n=10)、描述其形态特征。幼虫(n=15):选取各龄期健康幼虫,测量头壳宽和体长,并描述幼虫的形态特征。蛹(n=30):幼虫化蛹48 h后,在显微镜下观察蛹的形态特征并区分雌雄,同时测定蛹的长、宽及质量。成虫:将雌雄成虫各30头,用毒瓶(乙酸乙酯)毒死后展翅,测量雌雄成虫的翅展、体长、触角长,同时描述其形态特征。

1.3.2 生物学特性观察

分别在人工气候箱(条件二),及户外模拟自然生境条件下(条件一)进行饲养,记录杨毒蛾生物学特性并观察不同温度下杨毒蛾发育历期的差异。

取同一批次杨毒蛾卵块分为2组,第一组在塑料盒顶部罩上纱布,同时盒内放入一枝用脱脂棉包裹基部的北京杨小枝,每天在脱脂棉上滴加无菌水,另一组放入没有北京杨小枝圆台形塑料盒中,盒内有一直径为1.5 cm保湿棉球,两组均放置于实验室自然变温条件下(条件一)孵化,分别记录幼虫孵化天数、统计卵的发育历期等并观察寄主植物挥发物是否对杨毒蛾幼虫孵化产生影响。

将同一批次孵化的杨毒蛾幼虫每30头为一组置于用纱布笼罩的塑料盒中,在实验室室温下(条件一)分别用北京杨树叶和白柳树叶饲养(每盒30只各6盒),每天更换叶片直到化蛹,同时记录杨毒蛾蜕皮次数、龄期、幼虫期和死亡率。

1.3.3 年生活史观察

在林芝市巴宜区结麦村对杨毒蛾危害状况进行定点定期观测,2021年4月—2020年9月,每隔三天去观察一次,记录杨毒蛾的虫态、虫口数及温湿度;2021年10月—2022年4月,每周去观察一次,记录杨毒蛾的越冬情况,以此研究杨毒蛾在林芝地区的年生活史。

1.3.4 数据处理

采用SPSS 20.0和Excel 软件对数据进行处理分析,并采用T检验的方法对不同食物饲养、恒温和变温两种进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1 杨毒蛾的形态特征

2.1.1 卵杨毒蛾

虫卵为球形,直径0.97±0.02 mm,初产时为灰褐色,产后1—2 d颜色逐渐加深为黑褐色;一雌蛾可连续产卵1—3 d,产下2—3个卵块,解剖未产卵雌虫测得平均卵量为197±28.823 粒;雌虫产卵时分泌白色液体与卵一并产出后覆盖在卵表面,随后凝固将卵粒包裹(见图1a~b)。

图1 杨毒蛾各虫态Fig. 1 Various development stages of Stilphotia candida Staudinger

2.1.2 幼虫

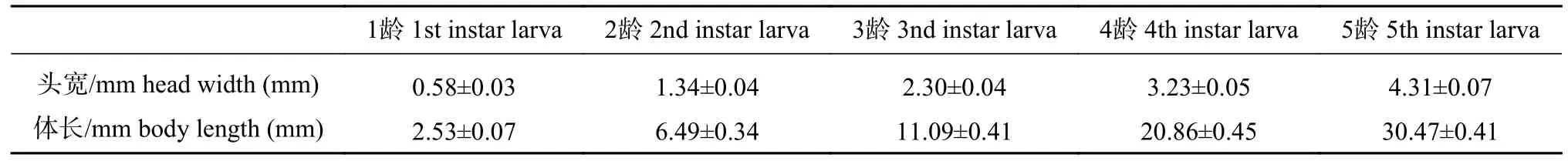

杨毒蛾幼虫为5龄,其各龄幼虫特征值见表1;老熟幼虫头部浅棕褐色,有光泽,有2个大小形状相同的黑斑对称分布于头部两侧,幼虫头部两侧有5对侧单眼排成弧形,身体为黑褐色每节上着生5对黑色肉瘤,气门线上方靠近背部中线处1个肉瘤着生针状刚毛,气门线下方4个肉瘤分为两对,每对的两个肉瘤上下紧挨着,上方肉瘤着生的刚毛较短,下方肉瘤着生的根毛较长;背中线为黑色两侧为黄棕色,冠缝两侧各有黑色纵纹一条,气门线为灰褐色,气门棕色,腹部棕色,足为白色,其中胸足3对,腹足5对,腹足和臀足趾钩单序缺环式(见图1c~i)。

表1 杨毒蛾各虫龄特征值Tab. 1 Characteristic value of each insect age of Stilphotia candida Staudinger

2.1.3 蛹雌虫

蛹长15.84±0.85 mm、宽6.04±0.33 mm、质量0.23±0.04 g,雄虫蛹长13.73±0.61 mm、宽5.14±0.26 mm、质量0.14±0.02 g(见表2);杨毒蛾蛹为被蛹,棕褐色有光泽,每体节保留着幼虫期毛瘤的特征,其上密生黄褐色长毛;蛹尾部有22.6±3.07(n=10,5♀,5♂)根臂棘,成集束状,外面有包鞘(见图1j~n)。

表2 杨毒蛾蛹测量特征值Tab. 2 Measured characteristic value of Stilphotia candida Staudinger pupae

2.1.4 成虫

杨毒蛾成虫前后翅均为白色,翅面上有白色鳞片且有光泽,翅上有白色鳞片时是不透明的,将白色鳞片抹去则翅是透明的。雄虫翅展37.92±1.73 mm,体长15.28±1.10 mm,触角长8.02±0.38 mm,触角为黑色,羽状;雌虫翅展48.13±1.57 mm,体长19.82±1.46 mm,触角长9.31±0.45 mm(见表3),基部粗,端部细,为黑色,丝状;成虫下唇须黑色,足为黑色,胫节和跗节有白环。腹部为暗棕色,表面长有白色绒毛。雄虫复眼一般大于雌虫。杨毒蛾成虫翅的连锁方式为翅缰连锁;前翅由1条亚前缘脉、5条径脉、3条中脉、2条肘脉和1条臀脉组成,其中Rs与M1共柄,R3脉端部开叉,M1与M2间有一条横脉,M2与M3接近;后翅由2条径脉、3条中脉、2条肘脉和2条臀脉组成,其中Sc和R1合并,M1与M2间有横脉。(见图1o~q)

表3 杨毒蛾成虫特征值Tab. 3 Characteristic value of adult Stilphotia candida Staudinger

2.2 生物学特性

2.2.1 卵期

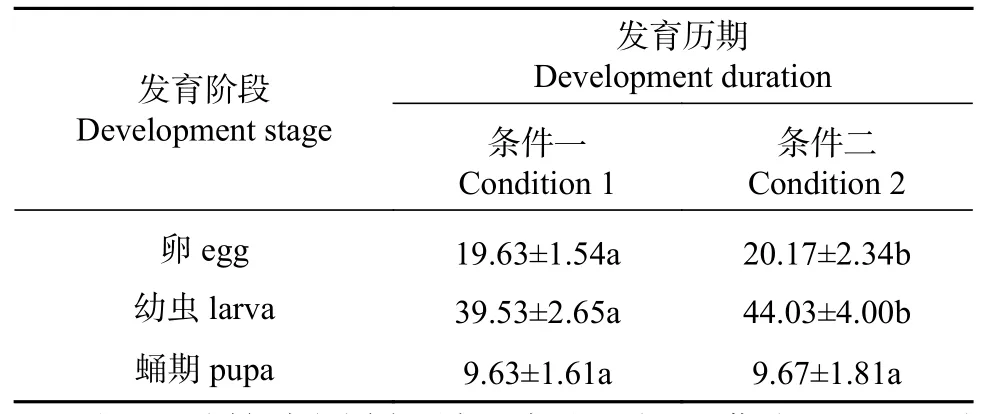

杨毒蛾雌虫常将卵产于杨柳树叶背面。卵初产时为灰褐色,产后1—2 d颜色逐渐加深为黑褐色,近孵化时卵壳透明,幼虫形态特征清晰可见。杨毒蛾虫卵发育受温湿度的影响,自然环境中观察到的卵期较人工气候箱中显著更长(见表4),说明较为稳定的温湿度条件可以加快杨毒蛾卵的发育速度,两种条件下卵的孵化率均在95%以上。

表4 杨毒蛾不同发育阶段的发育历期Tab. 4 Development duration of Stilphotia candida Staudinger at different stages

在饲养过程中发现,杨毒蛾卵孵化需要寄主挥发物刺激;通过控制变量法,控制两组虫卵的发育条件一致;进行试验后发现,寄主挥发物对虫卵的发育并无显著影响,即使没有寄主挥发物的刺激,卵也可正常发育,且透过卵壳清晰可见发育完成的幼虫虫体,但幼虫不能正常孵出,若此时加入杨树小枝幼虫及可孵出,否则虫卵将不断干瘪直至死亡。

2.2.2 幼虫期

杨毒蛾卵多在凌晨集中孵化,幼虫孵化时用上颚将卵壳顶部咬破,随后蚕食一部分卵壳后爬出,此过程持续5—10分钟,杨毒蛾初孵幼虫就具有较强活动能力,孵化后便可开始取食,当食物极度匮乏时幼虫会以卵壳为食,通过蚕食卵壳幼虫可发育至2龄并存活相当长的时间,未发现幼虫以未孵化卵为食;杨毒蛾1—3龄幼虫喜群居生活,4龄后常3—5头聚集。温湿度通过影响幼虫的取食量进而影响幼虫的发育历期,在人工气候箱较为稳定的温湿度条件下杨毒蛾幼虫的发育历期显著短于自然条件下(见表4),当温度低于15℃时幼虫取食量与活动量开始减少;杨毒蛾幼虫具有避光性,且避光性随虫龄递增,1—3龄幼虫白天多聚集在叶柄处,4龄后幼虫开始下树,白天在树皮缝内侧隐藏自己夜间上树取食,而在人工饲养条件下因没有树皮缝躲避幼虫常常吐丝拉网隐蔽自己;蜕皮前幼虫也会吐丝将自己包裹,待蜕皮后从顶部将丝咬开爬出。1—3龄幼虫好食新展叶片的叶肉,4龄幼虫取食量大幅增加开始沿叶缘吞食整个叶片,5龄幼虫至化蛹前期食量开始逐渐减少;杨毒蛾幼虫共5龄,各虫龄发育历期均为5—7 d。

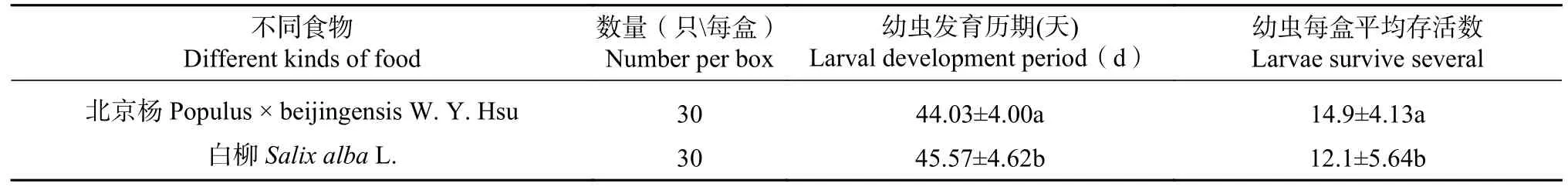

在林芝地区发现杨毒蛾主要对杨柳树造成危害,对杨毒蛾幼虫进行不同食物区分饲养后发现,在同时饲喂北京杨和白柳树叶片的条件下杨毒蛾幼虫更为倾向于取食北京杨,在北京杨叶片取食殆尽后才会开始取食白柳;结果发现取食两种不同食物的杨毒蛾幼虫在发育历期和存活率方面存在显著差异,北京杨饲喂下的幼虫在发育历期更短,且幼虫成活率显著高于白柳叶片饲喂(见表5)。

表5 不同食物对杨毒蛾幼虫发育历期及存活率的影响Tab. 5 Effects of different kinds of food on the development duration and survival rate of Stilphotia candida Staudinger

2.2.3 蛹期

杨毒蛾蛹为被蛹,老熟幼虫吐丝将自己固定在树皮缝内侧化蛹。蛹初期为淡褐色随后颜色逐渐加深,即将羽化的蛹为深褐色。羽化时,腹部摆动,成虫从顶部将蛹壳顶裂后钻出,成虫破蛹钻出后一般0.5—1 h展翅完全,在展翅完成后成虫才会开始活动。通过对比,两种条件下蛹期均为9 d左右(见表4)差异性不显著;野外,5月下旬末杨毒蛾开始在树皮缝里化蛹,统计6月上旬野外采集的239头蛹,测出杨毒蛾蛹的羽化率为96%。

2.2.4 成虫期

杨毒蛾成虫多在夜间活动,白天多静匿于叶片背面或地表灌木中。蛹羽化多集中在每日20:00 到次日凌晨1:00,尤以夜间23:00 为羽化高峰期,成虫羽化后3—5 h便可开始交尾,交尾时雌雄虫腹部末端先试探性接触,随后雌虫用翅将雄虫盖住。交尾多集中在凌晨4:00—7:00,交尾持续11—17 h,据观察最长一次交尾时间长达25 h(在实验室无干扰的环境下);除非受到外界刺激否则雌雄成虫交尾期间少有活动,雄蛾有二次交尾现象,雌蛾只交尾1 次,若雌蛾羽化72小时后仍无雄虫前来交尾,多数雌虫也会将卵产下,其卵为青色且不能正常孵化。雌蛾平均寿命4.9±0.94 d,雄蛾平均寿命5.7±0.84 d表6。

表6 杨毒蛾雌雄成虫存活历期Tab. 6 Survival duration of male and female adults of Stilphotia candida Staudinger

2.3 杨毒蛾年生活史

通过野外定期观察记录,杨毒蛾在西藏林芝地区一年发生一代(见表7)。以2—3龄幼虫在杨柳树皮缝内侧或地表枯枝落叶层中越冬;翌年4月中下旬待杨柳树展新叶时开始活动,进入5月随着日积温逐渐增加幼虫的活多时间也随着延长,多数幼虫发育至4—5龄采食量大幅增加开始为化蛹做准备,6月上旬幼虫陆续进入树皮缝内侧化蛹,至7月下旬老熟幼虫全部化蛹;蛹经过9.67±1.81 d羽化为成虫,成虫于6月中旬开始羽化,6月下旬达到羽化高峰期;杨毒蛾成虫白天多静匿于叶片背面或地表灌木中夜间活动交尾,在6月中旬至8月上旬均可见成虫活动交尾;待交尾结束后即可开始产卵,雌虫产卵喜选择树势强健的杨柳树,多将虫卵产于叶背面;7月中旬幼虫开始出现,8月下旬因温度和日照时间的减少幼虫取食量活动量随之减少,随着气温越来越低幼虫开始下树,于9月上旬陆续开始越冬。

表7 杨毒蛾的年生活史Tab. 7 Annual life history of Stilphotia candida Staudinger

3 结论与讨论

杨毒蛾在西藏林芝地区一年发生一代,于每年4月中下旬开始活动、取食,此过程一直持续到当年8月底,9月陆续以2—3龄幼虫在杨树、柳树树皮内侧或地表枯枝落叶层中越冬。自然变温条件下测得杨毒蛾卵期、幼虫期、蛹期、雄/雌成虫期分别为20.17±2.34 d、44.03±4.00 d、9.67±1.81 d、5.7 ±0.84 /4.9±0.94 d。在饲养过程中发现寄主挥发物是杨毒蛾虫卵正常孵化的必要条件之一,没有寄主挥发物的刺激虫卵可正常发育但幼虫无法孵出;通过杨柳树叶区分饲养发现北京杨叶饲喂下的幼虫其幼虫期明显短于白柳叶饲喂下的幼虫期,且幼虫成活率更高。成虫多将卵产于树叶背面隐蔽性强,幼虫有集中孵化、集中采食、钻蛀树皮、食量大等特性,因此对树木危害极大。1—3龄幼虫好食新展叶片的叶肉,4龄幼虫取食量大幅增加开始沿叶缘取食整个叶片,5龄幼虫至化蛹前期食量开始逐渐减少。

在与相关文献的对比中发现[23-34],杨毒蛾在不同地区,其生物学特性明显存在差异,根据本研究结果,建议林芝地区当年5月上旬开始对杨毒蛾进行虫情调查,以便提前做好防治该害虫的工作。

本研究表明,杨毒蛾在西藏林芝地区一年只发生一代,但其在华北、华东、西北地区一年发生两代[23-34],根据玛伊热·艾则孜和安尼瓦尔·库尔班的研究发现,温度、湿度、光周期等环境因素对新疆棉铃虫种群的滞育特性与抗寒性都会产生影响[35],而在人工饲养杨毒蛾的过程中发现温湿度是决定杨毒蛾是否休眠的决定性因素,因此推测杨毒蛾也有类似的机制,幼虫休眠是受青藏高原特有的温度、湿度、光周期等一种或多种环境因素影响,具体机理有待进行系统研究。

杨毒蛾作为近年来传入西藏地区的外来有害生物,其对高原环境的适应性研究尚未开展,通过本次研究发现西藏林芝地区杨毒蛾个体体型大小与国内其他地区生存的杨毒蛾存在差异[23-34];通过芦超、丁玎和陈兵对昆虫对环境低氧的适应表明,可推测这可能与其对高原的适应性有关[36-37];目前,大多数高原适应性研究主要集中在土著物种,而对外来入侵物种在生理、生化、形态学及行为上如何获得稳定的高原低氧适应能力知之甚少,因此对于西藏林芝与其他地区杨毒蛾种群差异的研究有助于全面、系统地解析高原动物对于低氧、低温和强紫外辐射的适应性进化。

在试验过程中发现,杨树水培枝的存在是杨毒蛾卵孵化的必要条件之一,已有研究表明植物挥发物对昆虫卵孵化率的影响十分显著,例如在李晓颖等2011年研究发现,一些非寄主植物挥发物对桃小食心虫产卵抑制率超过50%[38];而何超等研究表明,一些挥发物对虫卵的孵化率抑制率甚至可以达到100%[39]。相会明等的研究表明一些物质对引诱雌蛾产卵场所的定位起着至关重要的作用[40]。因此推测杨毒蛾卵的孵化需要有寄主挥发物的刺激;昆虫与寄主间的信息素通信系统具有高度的种特异性[39-41],深入研究寄主挥发物对杨毒蛾幼虫孵化的作用机理,无论是后期利用寄主挥发物防治杨毒蛾,还是深入研究杨毒蛾卵乃至幼虫对寄主挥发物的感受机制都具有重要意义。在杨毒蛾的饲养过程中发现,幼虫4龄后极易感染病害,而在自然条件下4龄后幼虫常常分散采食是否与避免病害有关还不得而知,其中的机制需要进一步的研究,此外对杨毒蛾幼虫常染病害原因的研究有助于生物农药的开发,这对杨毒蛾的生物防治具有重要意义。

——育王批次和场地的安排