民初地方法规《河南保存古物暂行规程》之研究

王 巍 (南阳理工学院建筑学院 河南南阳 473004)

周悦煌 (天津大学建筑学院 天津 300072)

1913年10月,河南民政长张凤台以训令形式发布了由河南教育厅起草的《河南保存古物暂行规程》(以下简称《河南古物规程》或《规程》),是目前已知的民国第一个由地方政府颁布的文物保护法规,比1916年北洋政府制定的第一个国家法令《保存古物暂行办法》早了3年,开了地方政府文物保护法规之先河。清末民国阶段,中国的文物事业开始起步。纵览此时期的文物法规,在《河南古物规程》之前仅有一个文物法令,即1909年清政府颁布的《保存古迹推广办法》。本文对《河南古物规程》展开研究并探讨它在文物法规史中的上下沿袭关系,呈现本土观念完成法制化和近代化转向过程中面临的关键问题,以增进对清末民初文物观念演进的理解,促进文化遗产志识的提升。

一、《规程》出台的背景和目的:资保存而防遗失

清末民初,古物的挖掘、盗窃、贩运、外流等非常严重,尤其是在河南这样的文物大省,加之政局尚未稳定,未有全国性的法规或者管控措施,这是《河南古物规程》出台的时代背景,而更直接的诱因或是法国人傅康培贩运古物被彰德①清末民初,安阳为河南省彰德府治所。1913年改彰德府为安阳县,属河南省豫北道(1914年改为河北道)。知事扣留一事。

民国初年,法国人傅康培在河南安阳一带以搜罗、贩卖古物为生。1913年6月,有人将围屏、佛头等物运至彰德,欲出售给傅康培时被该县知事扣留。傅氏与知事交涉无果,遂通过法国公使向北洋政府讨要“公道”。河南民政长张凤台奉北洋政府令调查此事近两个月,认为知事逮捕贩卖石佛等公共古物之人为依法办事,政府并无过错。外交部据此回复法国公使,驳回傅氏要求。两个月后张凤台发布《河南古物规程》训令②行文中对“训令”内容、《河南古物规程》条文的引用,均见参考文献[1],后文不再重复注释。:“近来奸商土痞私发盗卖,日有所闻……因订古物保存规程十五条,令行各该县知事遵照办理,以资保存而防遗失,此令”[1]。

从训令看,《规程》颁布的目的主要是“以资保存而防遗失”,更多是对于保护可移动之古物而言。傅康培事件中的一个细节值得注意,彰德知事和张凤台处置此事的法律依据为清末的《保存古迹推广办法》(以下简称“清末法令”),认为佛头等公共古物应依法保护,而对于围屏等私有古物,政府无权干涉。所有权引发的保护问题,是文物保护事业起步和发展过程中的一个关键问题。在封建社会,“公共”二字自然无从谈起;进入民国,国家体制发生改变,在西学传入和先进分子的推动下,文物观念开始萌发并经历从私有性向公共性的漫长转变,这转变存在很多阻碍,尤其是传统私藏方式所遗留的历史惯性,上述细节正是这一问题的反映,后文详述。

二、《规程》体例和保护古物的目的

《规程》共五章,十五条。前两章分述了保护目的和保护对象;之后两章的主题分别是调查和保存;最后一章“附则”。正文后有三个附表,分别为三类古物调查所用。

《规程》首先提出了保护古物的目的,和前述颁布此法规的目的不同,保护古物体现的是古物的价值。训令里提到古物损失,不仅“有玷国光”,而且“实于学术宗教历史美术损害匪浅”,而正文第一章凝练为“以阐扬国光、振兴古学、诱起美感为宗旨”。

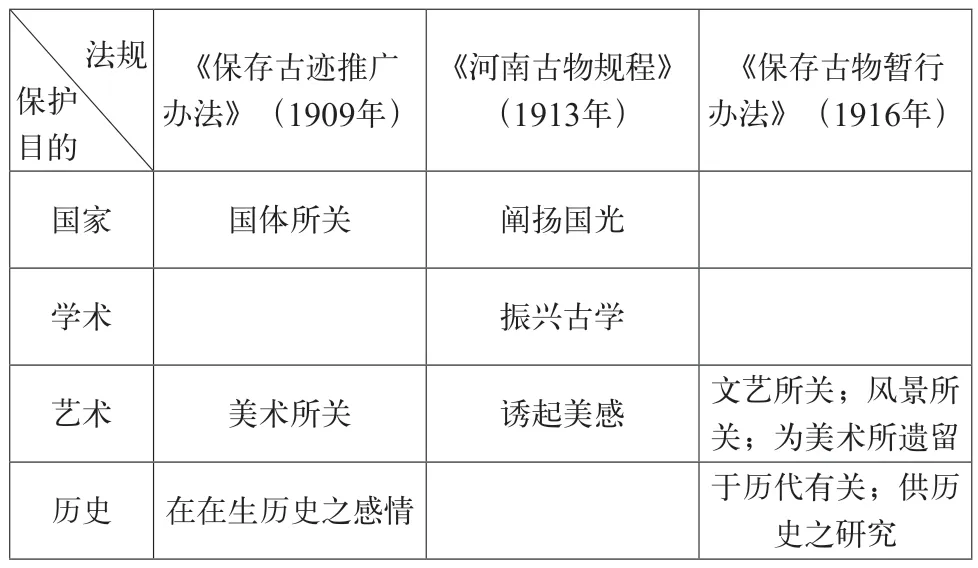

这三点分别从国家、学术和艺术三个层面进行阐释,和清末及北洋政府法令里体现的保护目的稍有不同,如表1所示。

表1 《保存古迹推广办法》《河南古物规程》与《保存古物暂行办法》保护目的比较

从表1可以看出,《河南古物规程》没有提到古物对于历史的益处,强调的是保护古物对于“振兴古学”的作用;训令也提及,古物受损除了“有玷国光”,首要便是不利学术。这里的“学术”应该不是一般意义上的所有学术科目,而是相对新文化或西学而言的“古学”。这种价值认知在清末和北洋政府的法令里是不明显的,体现了国家主导的文物观念大背景下地方官员对文物价值的认知和探索,带有一定的局限性,可能和当时的政治局势及张凤台本人有关。

首先是当时的政局及张的政治角色。进入20世纪,西学之风强烈,更有甚者认为应抛弃中学,全盘西化。随着中华民国的建立,维护中华民族一体性的纽带——帝制和儒教文化出现断裂,新政权面临的文化重建任务十分艰巨,于是民初大总统袁世凯采用了康有为的儒教民族主义,积极发起尊孔复古的潮流,打着弘扬传统文化的旗号,实现其抵制西方思想和奠定复辟基础的双重目的。张凤台在清末便身居要职,民国初期自1913年春天开始任河南省内务司长,7月任民政长。他对中央政府倡导的文化建设绝对拥护,从1913年10月30日的大总统批文便可看出。批文内容表明张任民政长后曾向袁世凯进言拟定孔教为国教等,根据批文推测,他进言的时间很可能就在《河南古物规程》制定和颁布的这段时间。后来他奉命成立的四存学会河南分会,目的之一也是抵制新文化运动③1920年张凤台任省长后成立四存学会河南分会抵制新文化运动。分会成立时的宗旨是“采古制,振风俗”,目的之一是帮助袁世凯恢复传统礼教。显示了张凤台作为统治阶级对新旧文化的偏向。。其实他本人经历的古与新、中与西的碰撞,可追溯至清末其担任长白府设治委员之际。当时清政府为保存国粹并令各省创设存古学堂,教授国学及传统文化,致使“存古”成为清末开办官学的思潮。考虑到张凤台在清朝为官这些经历,加上民初他对大总统复孔的推崇,“振兴古学”的保护目的出现在法规内容之中便不难理解。

其次是张凤台本人的学术爱好和家国情怀。如前述,当时社会存在着对国粹等传统文化的质疑声音,如鲁迅1918年在《随感录三十五》中尖锐指出,“要我们保存国粹,也须国粹能保存我们”[2]。鲁迅是文人,自然可直抒胸臆。但即使是从张凤台本心来讲,他也是对传统文化充满热爱的。他于清末考中进士后进入仕途,尤好方志之学,著《鹿台乡土志》《长白汇征录》,并筹建河南通志局、续修《河南通志》等。无论身居何职,他都一心为国为民,被上级和百姓称赞有加。传统文化的浸染和心怀家国的情怀,让他对古物、古学、国粹等代表传统文化之物格外看重,从上述彰德古物事件、四存学会以及1923年新郑大墓出土古物的归置问题上④在新郑出土古物的归置问题上,张凤台多次致电靳云鹗,提及保护古物与国粹、传统文化之间的密切关系。见参考文献[3]。也都体现得很明显[3],因而面对新文化和西方文化,振兴古学比较符合张凤台内心的渴望。

三、保护对象:古物

(一)词语选择和保护范畴:古迹还是古物

《河南古物规程》以古物为保护对象,不同于之前清末法令以古迹为保护对象。

对古代方志的研究表明⑤关于古迹观念,参照的是天津大学吴葱教授主持的国家自然科学基金面上项目的研究成果“西方‘权威化遗产话语’下的中国传统保护思想观念的挖掘与研究(51378334)”(2014—2017)。代表性成果中与古迹观念相关、与本文相关的有:郭满.方志记载折射出的中国古代古迹观念初探[D]. 天津:天津大学,2014;王巍.西方“权威化遗产话语”的再认识及其在中国的本土化表达——对若干重要主题词的讨论[D]. 天津:天津大学,2018;Wu Cong, Guo Man.Guji: Traditional Chinese Conception of Cultural Heritage Rediscovered in Local Records[C]// International Conference on Place of Memory Protection, Conservation, Interpretation. Florence, Italy, 2017。,中国古代有一套以“古迹”为核心的话语体系。古人珍视古迹,其范围颇广,囊括书画礼器等可移动之物,还涉及古建筑、遗址、风景名胜等不可移动之物,清末《保存古迹推广办法》正是上述古迹观念的体现。而古物在古代指古代器物,多指可移动之物,范围比古迹要小。本文所言古物,如无说明,均指可移动之古物。

查阅北洋政府档案[4],可发现北洋政府发布的文物法规多针对可移动之物而言⑥这些文件大致分两类,一类是管控文物的破坏和保护等行为,如非法挖掘,非法出口,非法售卖等,二类是筹建博物院(所、馆)。,词语选择上使用“古物”一词,与其通行含义契合。但1916年颁布的《保存古物暂行办法》作为基础性法令,将可移动与不可移动之物都纳入保护范畴,也使用“古物”一词,比通行含义宽泛。《河南古物规程》早于《保存古物暂行办法》3年,所言古物的范围与《保存古物暂行办法》相似,囊括可移动和不可移动之物,这似乎与法规本身“资保存而防遗失”的宗旨有些出入。依照前述古迹观念和清末法令,这两部法规在词语表述上至少有“古迹”和“古物”两个选择,而古迹更符合两部法规所言的保护范畴(同时囊括可移动和不可移动之物)。尽管会造成文件的内容稍显自相矛盾或者与其他法规不甚协调等问题⑦其他法规文件所言的古物范围,均明确地指代可移动之物。,但《河南古物规程》和《保存古物暂行办法》均选择“古物”来表述,主要原因是在可移动之物与不可移动之物之间更重视前者。这一选择是动荡时局下的主观需求,也是历史传统的延续。

首先,金石学、考据学在清末复兴,收藏古董、文玩之风大盛,动荡的时局和西学传入促使更多人进一步认识到这些文物对表征文明的重要作用,而与之最紧密的“古物”则关联了最强烈的文化属性。如康有为1904年在《欧洲十一国游记》中写道:“古物存,可令国增文明。古物存,可知民敬贤英。古物存,能令民心感兴。吁嗟印、埃、雅、罗之能存古物兮,中国乃扫荡而尽平。甚哉,吾民负文化之名”[5]。

其次,当时大力提倡古学、古风、国粹、旧俗等,如清末的存古学堂、民初的尊崇孔教等。古物作为历史文化的载体,自然受到重视,如筹建古物陈列所、创建博物馆等。

最后,对古物进行保护更易操作、西方博物馆思想的传入以及古物的破坏和流失形式严峻等,是古物优先得到重视的客观原因。1905年成立国学保存会的邓实曾提到:“为人子孙不能保其先人遗物,至嗜利不惜畀之外人,此真狗彘不食……我国若不定古物保存律,恐不数十年古物荡尽,可不惧哉”[6]。

综上,古物成为当时统治阶级优先关注的对象,因而成了《河南古物规程》的法定对象。古迹虽然没有被法规所沿用,但古建筑等不可移动之物在当时也开始受到关注。随着清末“建筑学”概念的独立和西方思想传入,其文化表征作用也开始凸显,不再像封建社会之时被视为“被服舆马,时得而更换之”⑧原文为“盖中国自始即未有如古埃及刻意求永久不灭之工程,欲以人工与自然物体竟久存之实,且既安于新陈代谢之理,以自然生灭为定律;视建筑且如被服舆马,时得而更换之;未尝患原物之久暂,无使其永不残破之野心。如失慎焚毁亦视为灾异天谴,非材料工程之过。”见参考文献[6]第12页。[7]。但是这种认知处于觉醒阶段,其深度和普及程度不及古物,直到1944年梁思成还在感慨:“(时下)缺乏视建筑为文物遗产之认识,官民均少爱护旧建的热心”⑨原文为“但即在抗战之前,中国旧有建筑荒顿破坏之范围及速率,亦有甚于正常的趋势。这现象有三个明显的原因:一、在经济力量之凋敝,许多寺观衙署,已归官有者,地方任其自然倾圮,无力保护;二、在艺术标准之一时失掉指南,公私宅第园馆街楼,自西艺浸入后忽被轻视,拆毁剧烈;三、缺乏视建筑为文物遗产之认识,官民均少爱护旧建的热心”。见参考文献[6]第2页。。因此,建筑等虽被囊括进古物范畴,但其受重视程度要弱于可移动之古物。

另外一点值得注意,即古物与不可移动之物(古建筑等)的紧密关联性。很多古物如青铜彝器、碑铭、画像石、石佛,它们往往是构成礼器、画像或佛龛的一部分,是某类建筑的组成部分,如宗庙、宫殿、陵墓或者石窟。古建筑因内部所存物品的重要而负载了一定的重要性或是某种仪式感、纪念性,因而被纳入保护范畴。

(二)分类和各类子项

《河南古物规程》将古物阐释为三类:第一类为金石碑版等古代器物,第三类为名人书画等古籍,这两类与之前的清末法令基本相同;第二类为名胜古迹、古代之建筑物、历史上之纪念物、古代帝王之陵寝宫殿,名人名家之坟墓第宅、古代著名之宫观寺院等,为不可移动之物,与清末法令差别较大。

首先是名胜古迹首次列入。前文已述及古迹,因而先对名胜进行词源考察。检索电子版《四库全书》,名胜出现3000多次,在古代为常用词汇。据已有研究,它出现于晋,意为有文化有名望的人物,后来词义丰富,北齐时期也指著名的风景胜地。到了晚明时期,文人亲近山水,盛于之前,他们对景物的真正欣赏,需通过对有关它的诗作和文化先例的认可、题写自己的诗作评注来完成,加之文人的“卧游”情怀和晚明书籍出版业发达[8],大量关于山水名胜的书作诗文问世,如晚明学者曹学佺的《一统名胜志》,算是开著书介绍名胜之先河。由此,名胜作为自然与人文融合构成的复合景观范畴,开始关联自然、典故、建筑、遗址等多重含义,探访名胜成为精英生活的一部分而受到普通人效仿,一直延续至今[9][10]。

“名胜”和“古迹”在古代都比较常用,但“名胜古迹”不太常用。检索《四库全书》,“名胜古迹”共出现5次,最早一次见于宋书《三朝北盟会编》之卷二百十,“功倍明皇之图治名胜古迹……”,其余4次均为清代文献所出,与当代含义接近。“名胜”和“古迹”在《河南古物规程》中组合使用,从类型上来讲,它囊括了自然、文化、文化自然融合等多种类型,与今天的世界遗产类型相比,并不落后;从内涵上来讲,人文与自然的融合是其核心,与当代世界遗产文化景观理论所强调的人与自然的互动非常接近;从时间上来讲,它比民国政府唯一一次将名胜古迹列为保护对象早了15年⑩1928年南京国民政府颁布的《名胜古迹古物保存条例》,分为“名胜古迹”和“古物”两大类。,所以《河南古物规程》的这一做法,是对本土观念的总结和发扬,也是极具开创性的先进之举。

其次是“(古代)建筑物”首次列入。清末法令里明确保护的是陵寝祠墓,其他类型没有提到,但从对古迹范围的考证和山东省1910年的《古迹统计表》⑪清末进行文物普查,只有山东省交回了调研报告。可以看出,实际保护范围涉及的建筑类型比陵寝祠墓要宽泛很多[11]。《河南古物规程》列出了陵寝祠墓以外的诸多建筑类型,如宫殿第宅、宫观寺院等。这些类型虽然没有明确地出现在清末法令中,但是在山东省1910年的《古迹统计表》和目前考证出的古迹范围里都可以见到,所以这个保护范围是被沿袭下来的,区别在于《河南古物规程》在这些类型之前列举了一个“古代之建筑物”。它和名胜古迹、陵寝祠墓、宅第寺院等为并列关系并不恰当,表明这个时期被引入的“建筑”(学)等相关概念还比较模糊,但这是“(古代)建筑物”在文物法规中首次出现,比北洋政府首次使用“建筑”来归类陵寝祠墓、宅第寺院等诸多建筑类型早了3年,后者见于1916年北洋政府配合《保存古物暂行办法》颁布的《内务部为调查古物列表报部致各省长、都统咨》[12]。

还有一点,和清末法令一样,《河南古物规程》里没有植物这一类,可能是由于植物多从属于名胜古迹,故不列出。

综上看保护对象的分类和各类子项,既有古物,也有不可移动之物,既有人工物,也有自然物,范围比较完满;其中既体现了优秀的传统观念,也有外来话语的影子,但中西话语并未很好地整合到一起,相关概念比较模糊,致使子项的罗列比较混乱。

四、保护对象的所有权问题

《河南古物规程》第三、四章分述了调查和保存的具体内容,这一思路和清末法令是一致的。其中第三章阐释了调查种类、调查人员、调查费用、调查表格和调查时间的问题,强调了调查的客观真实性,较之清末完善了很多;第四章以保存为主题,共六条,涉及古物发掘、所有权、保存方法、保护原则等。

关于所有权问题,是中国文物观念发展中的关键问题,尤其是在政局混乱、文保事业刚刚起步的清末民初。封建社会“普天之下莫非王土”,统治阶级占有大部分财富。到了清末民初,西方文物观念和博物馆思想传入中国,国人对此问题的认知开始改变,如张骞1905年曾提议建设可以陈列清室所藏文物的博物馆,试图打破文物为皇室私有、不能公诸于众的局面。1909年清末法令中也有两点明确涉及文物的所有权和公共性,一是出土金石均归官员所有,二是创设博物馆,使得金石书画等物可以“接于人人之耳目”,既免“幽闭之害”,兼得“保存之益”[13]。其中第一点规定强调归官员所有,严格上不是国有,可见这时期的文物公有观念还很薄弱,完全的公有观念可能只限于有识之士,如前述的康有为以及致力于保存并开放名胜古迹的朱启钤等,而在统治阶级中观念还比较保守,尤其是1916年《保存古物暂行办法》颁布之前,从当时北洋政府对待清室所持文物的态度便可看出。

在上述背景下,《河南古物规程》第八条规定古物不得任意发掘、盗卖和抵押;第十条规定私有古物由所有者保存,不得借端勒买;第十一条规定地下古物的发掘,非经许可,不得挖掘,如偶然发现,除法律规定之外,由行政长官收管。

这三条涉及范围很广,包括共有古物、私有古物以及地下埋藏古物,体现了古物归国家所有的观念,与前述颁布背景中彰德知事和张凤台认为围屏等为私有古物而无权干涉相比,已经更加先进。其中对地下古物的规定,与当时猖獗的非法挖掘和偶然发掘有关,较之后来《保存古物暂行办法》完全不提地下古物之事,体现出较强的时效性和先进性。《河南古物规程》并未涉及合法发掘之物的归属和保管,大约因当时还没有出现真正意义上的官方发掘。官方发掘工作在1920年代开始兴起,因发掘之物由谁保管引发的争执也促进相关法律内容的完善,即1930年《古物保存法》规定了官方发掘的古物归属。

另外可以注意到,《河南古物规程》正文后所附三个古物调查表,均设置了“所有权”一项,表明对所有权问题的重视,这也是开创之举。清末的文物普查,只有山东省交回调查表,其中没有所有权这一项。北洋政府1916年配合《保存古物暂行办法》也开展了文物调查,官方公布的调查表样式里也没有所有权这一项。在京晋鲁豫等地交回的报告中,只有山西省的调查涉及了所有权一项。整体来看,20世纪初的文物法规对所有权问题还是比较淡漠的,《河南古物规程》如此重视所有权问题,令人称赞。

五、保护原则:不失原有价值

《河南古物规程》第九条提到:“为保存之必要,地方行政长官对于第二条所列各物,得变更其位置或变更其形状之一部或全部,但以不失其原有价值为限”。变更位置主要是针对古物而言,而变更形状应主要指不可移动之物,如古建筑。无论哪种方式,都不能贬损其既有价值,以此为限。对于古建筑等古迹,中国古代通常会改扩建或者重建,同时复原缺失部分,这些行为如果把控不好,容易演变为破坏性的行为,关键在于对价值的认识和评估。中国古代的做法和风靡欧洲的“风格式修复”有相似之处。在欧洲,关于古建筑是应该遵循“风格式修复”,还是按照约翰·拉斯金所提倡的进行保存的争论,直到1964年的《威尼斯宪章》[14]颁布才算得以平息。宪章对保存和修复都提了限制条件,这些条件都是基于价值进行限定,其中第十二、十三条与《河南古物规程》第九条有相通之处,即缺失部分的修补和添加,不能贬损其原有价值⑫第十二条原文为Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at the same time must be distinguishable from the original so that restoration does not falsify the artistic or historic evidence。第十三条原文是Additions cannot be allowed except in so far as they do not detract from the interesting parts of the building, its traditional setting, the balance of its composition and its relation with its surroundings。。当代主流的遗产保护理论基于《威尼斯宪章》而衍生,更是将价值问题置于遗产保护的核心地位。

《河南古物规程》提出不失原有价值的保护原则,与《威尼斯宪章》的核心精神是一致的,但时间上比《威尼斯宪章》早了半个世纪,在清末民国的法令中,也是最早出现了关于保护修缮原则的思考[15]。

六、结语

(一)先进性与局限性

《河南古物规程》为民国第一个保护文物的地方法规,其产生和宏观的社会背景有关,也和具体的制定者有关。在其之前仅有一个清末的“办法”文件可以参考,所以《河南古物规程》提出了很多开创性的内容,如古物成为法定保护对象、“名胜古迹”和“(古代)建筑物”被列入保护对象、古物归属国家所有、发掘地下古物的归属问题、不失原有价值的保护原则、强调古物所有权等,其中有些内容在今天来看,仍不落后,甚至与国际主流的保护理论有不谋而合之处。当然,《河南古物规程》也有一定的局限性,如顺应政局和主政官员个人志向的“振兴古学”的保护目的,名胜古迹、古代建筑物和各种建筑类型并列导致的分类混乱等。

(二)近代化转向中的若干问题及启示

《河南古物规程》呈现了地方官员在国家文化建设、文物法制建设、文物观念初生阶段所做的努力、态度及倾向,展示了本土观念在西学传播的战乱年代实现法制化转向和近代化转向所面临的主要问题,如保护对象的选择、保护范畴的确定、古建筑的文物身份觉醒以及文物所有权观念等。这些问题互相关联,涉及一个关键问题,即如何应对西方理念及其与中方的差异。

西方遗产话语起源于19世纪末欧洲对“monument”的关注,monument的含义很复杂,但本质上可归为有形物和人工物,多为建筑物[16]。考察其中影响比较大的英法两国的法律,都是首先出现对于单个人工物的法律,若干年后,才出现其他的法律,涉及自然物的保护⑬法国1887年颁布了《历史古迹法》,保护对象为历史建筑物及动产;1906年颁布了《景观地法》,保护自然物;1930年重新颁布《景观地法》;1943年颁布《文物建筑周边环境法》,保护历史建筑物的周边环境。英国1882年颁布《古迹法》,保护历史建筑物;1932年颁布《城乡规划法》,提出对于保护区的保护;后来1980年代末,确定历史公园和园林为一种保护类型,与之相关法律是1994年的《规划政策指导:规划历史环境》。,而且国际层面上文化遗产和自然遗产在很长一段时间内泾渭分明甚至是对立的。但中国古代观念基于“天人合一”的哲学观而生,强调自然与人文的融合,对应到文物的保护范畴上,不把建筑等人工物和周边环境、自然景物割裂来看待,多是将其视为一个完整的景观范畴去珍视,即名胜、古迹观念等。另外还有一点不同于西方,古建筑在中国古代并不具有文化表征意义,到清末民初,其文物身份的觉醒还只限于少数知识分子。

上述差异导致中西话语势必有一定的碰撞,直接影响了近代文物法规的早期形态,而《河南古物规程》便是这一发展阶段中的典型节点:

首先是通常用来指示可移动之物的古物为法定保护对象,但保护范畴却囊括了建筑等大量的不可移动之物,主要原因之一便是在古物被破坏、亟待保护的历史传统中,由于西方影响古建筑文物身份的觉醒。

其次是古代建筑和名胜古迹、各类建筑物并列被保护,一是因为传入的“建筑(学)”等概念还比较模糊,二是因为受到西方影响,“建筑”开始从“名胜”“古迹”等传统意识形态中被抽离,这样的苗头暗合了民国后期的法规发展趋势。随着西方影响更为强烈,1930年发布的《古物保存法》及配套文件中,建筑物正式脱离“名胜”“古迹”的范畴而成为一个独立的重要类别,建筑周边环境和自然景物则淡出了保护范畴,本土语汇“名胜”“古迹”也从法律话语中隐退,直到1980年代才得以回归。除去这些逐渐接受西方理念的内容外,保护对象的价值和保护原则等问题则反映了统治阶级基于本土观念的探索。

综上来看,《河南古物规程》呈现的这些探索和尝试,构成了近代文物法规和理论健全过程中的一股重要力量,不容忽视。它所反映的问题,也提醒今天的我们,对待西方话语,要保持一个审慎的态度,本土观念的丰富内涵和营养也不容小觑。