广东省农业碳氮磷排放的时空演变特征与驱动力

高 伟,张 翔,陈 俊,杜青平,张 远

(广东工业大学 生态环境与资源学院,广东 广州 510006)

农业源是我国环境污染和碳排放的主要来源之一,控制农业源氮磷排放和温室气体排放对改善区域水环境质量和实现“双碳”目标具有重要意义。根据我国第二次全国污染源普查公报,农业源的总氮和总磷排放量分别达到141.49和21.20万吨,分别占全国排放总量的46.5%和67.2%,是我国水污染物中总氮和总磷最大的来源。氮、磷的过量输入已经成为我国湖泊、水库和近海海域等水体富营养化的主要原因,削减农业源的氮磷排放量是我国当前水污染治理的重点。我国于2020年提出2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和的“双碳”目标。中国第3次国家信息通报显示,2010年中国农业活动的温室气体排放量为8.28亿吨二氧化碳当量,占排放总量的7.9%,是我国第3大温室气体排放源。值得注意的是,农业活动的氧化亚氮和甲烷排放量分别占总量的65.4%和40.5%,分别位居我国第1位和第2位。因此,农业源的碳排放控制对我国“双碳”目标达成至关重要。然而,农业源的氮磷排放和碳排放来自农业生产的多个环节,不同环节之间存在叠加和独立等多种关系,农业源的减污降碳机制尚不清晰。随着我国经济高质量发展的推进,农业的产业结构、生产效率和技术装备等不断升级,其引发的农业面源污染和碳排放效应呈现复杂变化特征,解析农业生产活动对水污染和碳排放的驱动因子成为农业部门减污降碳管理决策的重要科学基础。

农业面源是指农业生产活动中产生的各种污染物在降水径流的驱动下流失进入水体,从而造成水环境质量变化的过程。农业面源包括种植业、畜禽养殖业和水产养殖业等农业生产活动,是水体氮磷的主要来源之一。当前农业面源污染研究主要集中在污染负荷的核算与源解析[1],对驱动力研究相对较少,且主要集中于种植业面源驱动力研究,如郑田甜等[2]采用多元线性回归对云南星云湖流域种植业面源污染驱动力进行定量分析,发现其主要影响因素是种植结构。邹凯波等[3]采用SWAT(Soil and Water Assessment Tool)模型分析了多种气候变化情景下乌伦古河流域农业面源的污染负荷变化,发现降水是影响农业面源污染负荷的主要因素。毛中明等[4]采用LMDI方法对恩施州化肥使用量的驱动因子进行了定量分解,研究表明经济发展、农业结构调整、金融规模扩大对化肥施用量起正向作用。三峡库区非点源的研究结果表明,年降水、畜禽养殖和农村人口是影响非点源负荷的主导因子[5]。

农业碳排放受到农业生产规模、结构和技术水平等因素的影响,当前针对农业碳排放驱动力的研究较多,但以农业部门某一产业为主,如设施农业、种植业和畜禽养殖等。尹岩等[6]采用LMDI法对我国31个省份设施农业的碳排放进行了核算,认为科技资金配置率和设施农业规模是主要设施农业碳排放的主要影响因素;Dai等[7]对我国生猪养殖产业1976~2016年的直接温室气体排放驱动力进行了解析,认为技术进步和结构调整对减缓温室气体排放具有十分重要的意义。国外针对农业部门碳排放与驱动因子的研究与国内类似,如Makuteniene等[8]采用IPCC指南和LMDI法对波罗的海三国的农业部门碳排放及其驱动力进行了解析,检验了温室气体排放强度,分析了农业劳动力和农业结构对碳排放变化的驱动效应。减污降碳的协同增效研究是环境治理的关键科学问题,当前针对大气污染物排放和温室气体排放的协同减排研究已见大量报道[9-10],在水环境领域,已有研究证明水环境治理过程中的减污和降碳存在协同效应[11],但针对水污染物排放与温室气体排放的协同效应研究相对较少。总体来看,当前针对农业源的氮磷排放和碳排放的研究较多,但缺乏将碳氮磷统筹考虑,加之LMDI的驱动力解析角度存在主观性,导致不同研究结果之间缺乏统一的测度。农业源作为碳氮磷的关键排放来源,从统一的尺度上识别其驱动力变化对于农业源减污降碳协同控制具有十分重要的意义。

本文以广东省农业生产部门为对象,构建了基于源清单法的省级和县级单元农业源碳氮磷排放核算方法,分析了1990~2021年广东省农业碳排放量和氮磷排放量演变特征;采用LMDI因素分解模型,统一建构了农业源碳氮磷排放驱动力模型,解析了广东省碳氮磷排放量时间变化的关键驱动力与效应,以期为广东省农业源的减污降碳管理提供决策支撑。

1 材料与方法

1.1 农业碳排放核算方法

排放因子法是评估农业源温室气体排放的经典方法,其基于碳排放活动水平和排放因子对各排放源温室气体排放量进行测度,目前政府间气候变化专门委员会(IPCC) 发布的《IPCC国家温室气体清单指南》是国家和地区温室气体排放计量及清单编制的主要依据。在IPCC制定的指南基础上,国家发改委于2011年制定了《省级温室气体清单编制指南(试行)》,此外部分省份还制定了县市级温室气体编制指南,如广东省生态环境厅2020年发布的《广东省市县(区)级温室气体清单编制指南(试行)》[12]。本文采用《广东省市县(区)级温室气体清单编制指南(试行)》作为核算方法,该指南基本遵循了IPCC和国家发改委的核算方式,将农业源温室气体清单分为4个部分:稻田CH4排放、农用地N2O排放、动物肠道发酵CH4排放、动物粪便管理CH4和N2O排放,具体公式为

式中:TAC为农业源碳排放量(二氧化碳当量,t);RECH为稻田甲烷排放量(t);AECH为动物肠道发酵甲烷排放量(t);AMCH为动物粪便管理甲烷排放量(t);CENO为农用地氧化亚氮排放量(t);AMNO为动物粪便管理氧化亚氮排放量(t);CHF为甲烷的全球变暖潜势值,取21;NOF为氧化亚氮全球变暖潜势值,取310。以上农业各部门甲烷和氧化亚氮排放量的详细公式与参数参见《广东省市县(区)级温室气体清单编制指南(试行)》。

1.2 农业面源氮磷排放核算方法

农业源氮磷排放包括种植业、畜禽养殖业和水产养殖业3个部分,采用排污系数法核算,具体计算公式[13-14]为

式中:ANP为农业源氮磷排放量(t);CRP、LIP和FIP分别为种植业、畜禽养殖业和水产养殖业的营养盐输入总量(t);RFF为氮磷流失系数,无量纲;FPW为水产养殖的水产品产量(t);EC为水产养殖的污染物排放系数(kg/t),广东省水产养殖业排污系数总氮和总磷分别为2.689 kg/t和0.522 kg/t[13];k为污染物类型,k=1,2分别指总氮和总磷。

种植业和畜禽养殖业的氮磷输入总量(CRP+LIP)可根据化肥施用量、畜禽排泄量、乡村人口排泄量和秸秆还田量等计算,具体计算公式为

式中:FER为化肥氮磷排放量(t);LIV为畜禽养殖氮磷排放量(t);RPU为乡村人口的氮磷排放量(t);CRE为秸秆还田的氮磷输入量(t)。

在农业系统中,氮磷会随着降雨和地表径流离开农业系统淋溶流失到水环境介质中,流失的效率与所在地区的地质条件、水文条件、大气降雨条件等自然因素和管理水平有关。本文基于综合评分法[14-15]计算了广东省的氮磷流失系数,具体公式为

式中:RMI为区域淋溶流失比例的最小值,氮和磷分别取0.01和0.000 1[16];RMA为区域淋溶流失比例的最大值,氮和磷分别取值0.25和0.05[16];ES为研究区域的土壤质地、大气氮沉降速率、年降水量、固氮速率和管理实践的评分,具体计算规则请见文献[16];W为各项评分内容的计算权重,可参照文献[16]选取;i为参与评分的项目类别。经计算,广东省的农业非点源氮磷流失系数如表1所示。

表1 广东省氮磷流失系数统计值Table 1 Nitrogen and phosphorus runoff coefficient in Guangdong province

1.3 LMDI因素分解法

当前研究区域碳排放和污染物负荷变化驱动效应的方法主要包括LMDI法[8]、结构分解分析法SDA[17]、IPAT法及其改进的STIRPAT法[10]和灰色关联度法[18]等。其中,LMDI法具有原理简单、容易建模、分解项无残差余项、满足因素可逆等优势,成为研究污染物和碳排放变化驱动力的主流方法之一。本文选择LMDI法,结合现有碳氮磷排放驱动研究结果,将农业源碳氮磷的驱动力分解为人口效应、经济效应和污染物排放强度效应,采用Kaya恒等式分解为

式中:ECP为区域农业源碳、氮或磷的排放量;GDPP为第一产业增加值;RPOP为乡村人口数量。

令P=RPOP,G=GDPP/RPOP,EG=ECP/GDPP,那么得到ECP=P·G·EG,根据LMDI因素分解,从时间t0到t1的ECP变化可以用如下公式推导:

因此,ECP的变化量可分解为人口变化效应、经济变化效应和排放强度变化效应,具体为

式中:ΔP表示人口变化导致的碳、氮或磷排放量改变效应;ΔG表示经济效应;ΔEG表示排放强度变化效应。

1.4 数据来源

本文使用的主要数据包括广东省农业经济社会活动水平数据、碳氮磷排放因子参数和气象地理数据等,数据的空间尺度包括县区级和省级两个尺度,时间跨度为1990~2021年。对于县区级数据,种植业、禽畜业等活动水平数据来自《2022广东农村统计年鉴》,区县农村人口数据来自于《2022广东统计年鉴》,相关排放因子主要取自《广东省市县(区) 级温室气体清单编制指南(试行) 》和《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》等相关文献[19-20]。省级活动水平数据来自于1991~2022年《广东统计年鉴》。气象地理数据如多年平均气温、降水、湿度指数、DEM等数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn) 和地理空间数据云(https://www.gscloud.cn)。图1中广东省GIS图层的数据源是91位图助手(http://www.91weitu.com)。

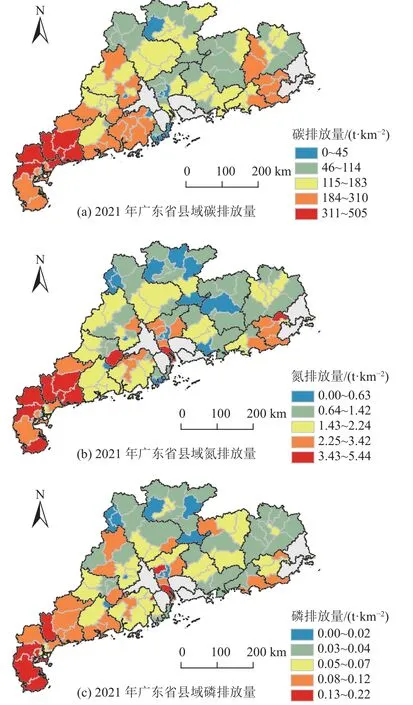

图1 2021年广东省农业源碳氮磷排放强度Fig.1 Agricultural carbon, nitrogen, and phosphorus emission of Guangdong province in 2021

2 结果与分析

2.1 农业源碳氮磷排放空间分布特征

2021年广东省122个县(区)农业源碳排放强度平均为155.13 t/km2,变化范围为0~504.79 t/km2,在空间分布上呈现出显著的区域差异性(见图1(a) ),在南北方向上表现为从粤南到粤北逐步下降的趋势,在东西方向上呈现“哑铃形”分布,粤东和粤西地区碳排放强度较高,达到184 t/km2以上,而中部的珠三角和粤北地区排放强度偏低,尤其是珠三角地区大多在82 t/km2以下。从具体区域来看,排放强度最大的应属湛江、茂名市,处于270 t/km2以上,排放强度最低的为深圳、珠海市地区,排放强度基本在19 t/km2以下。总体来看,全省50%以上的碳排放集中在18%的县(区)中,占全省面积的36%。不同区县之间氮排放强度差异显著(见图1(b) ),与碳排放具有极强的空间相关性(见图2(a) )。全省县(区)农业源氮排放强度平均为1.78 t/km2,变化范围为0~5.44 t/km2。氮流失强度较高的地区位于茂名市和湛江市北部,达到2.57 t/km2以上,而韶关市、河源市整体处于氮流失低强度地区,位于0.74 t/km2以下。总体上,氮流失高强度呈现空间聚集化分布,粤西、粤中、粤东分别以茂名市、佛山市、汕头市为氮流失高强度中心。从空间集聚程度来看,全省50%以上的氮排放集中在19%的区县中,占全省面积的36%,与碳类似。各区县之间磷流失强度也存在较大差异(见图1(c) ),平均值为0.06 t/km2,分布范围在0~0.22 t/km2之间。磷流失强度的高值区与氮流失高值区在空间上基本重合。从空间集聚程度来看,全省50%以上的磷排放集中在17%的区县中,占全省面积的32%,与碳氮分布类似,氮集中程度更高。农业氮磷排放具有同源性,因此农业源磷排放的空间分布与氮类似。相对于磷排放与碳排放之间的相关性(见图2(b) ),农业源的磷排放与氮排放之间相关性更强(见图2(c) ),表明广东省各县(区)的农业源碳氮磷排放格局具有相似性。

图2 广东省县域农业源碳氮磷排放强度的相关关系Fig.2 Relationship between county agricultural carbon, nitrogen, and phosphorus emission of Guangdong province

2.2 县域农业源碳氮磷排放影响因素

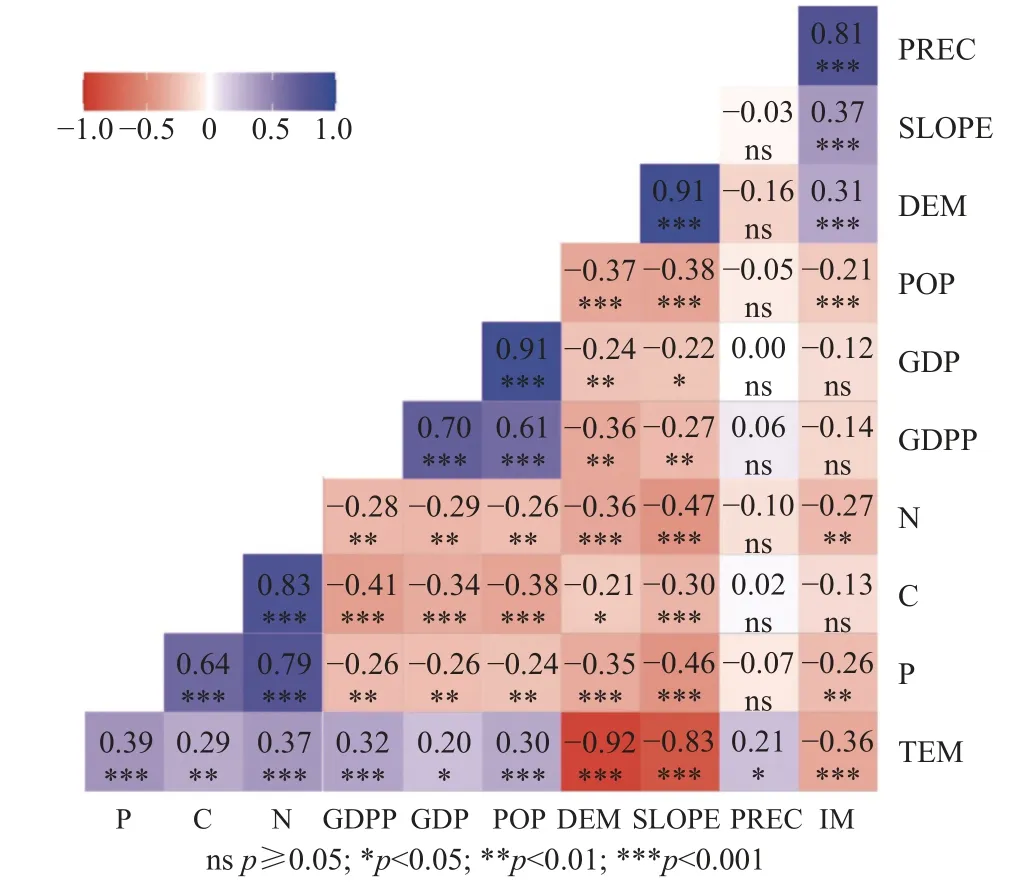

为探究广东省碳氮磷排放空间格局的影响因素,本文从自然、经济、社会三个角度挑选了8个主要影响因子,分别为各区县平均降水、平均温度、湿润指数、平均高程、平均坡度、单位面积GDP产出、人口密度和人均GDP(见图3),分析各因素对碳氮磷排放的影响。图4显示了各影响要素与碳氮磷排放的相关系数矩阵,图中C、N、P分别为碳排放、氮流失、磷流失量;GDPP、GDP、POP分别为人均GDP、单位面积GDP产出和人口密度;DEM、SLOPE、PREC和IM分别为海拔高程、坡度、平均降水和湿润指数。对于农业源的碳排放强度,人均GDP、单位面积GDP产出和人口密度3项经济社会类指标均与之呈现显著的负相关关系,表明经济社会发展程度是影响广东省农业源碳排放空间分布的主要因素之一,且经济社会发展可有效抑制农业碳排放,主要原因是在经济发达地区以第二和第三产业为主,第一产业发展空间有限。海拔高程、地形坡度与碳排放强度也呈现显著的负相关关系,主要原因农业活动区域主要分布在海拔与坡度较低的河谷和平原地区。气温与碳排放强度之间存在显著的正相关关系,这与农业生产条件密切相关,水热条件较好的地区是农业发展的密集区域。对于农业源氮排放和磷排放强度指标,对其有显著影响的因素与碳排放高度重合,主要原因可能来自两个方面,一是广东省农业源碳氮磷排放具有同源性,主要来于种植业和畜禽养殖业;二是广东省各区县的农业产业结构存在相似性,从而导致各地区的碳氮磷影响因素趋于一致。

图3 广东省县域碳氮磷排放影响因素空间分布Fig.3 Spatial distribution of factors influencing county agricultural carbon, nitrogen, and phosphorus emission in Guangdong province

图4 广东省县域碳氮磷排放与影响因素的Pearson相关性Fig.4 Pearson coefficient of county agricultural carbon, nitrogen,and phosphorus emission of Guangdong province and their influencing factors

2.3 1990~2021年农业源碳氮磷排放量时变特征

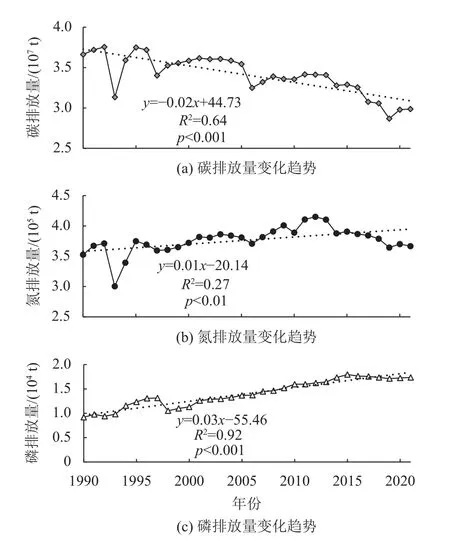

根据核算结果,1990~2021年广东省农业源碳氮磷的演变趋势存在趋异变化特征,碳排放表现为显著的下降趋势,氮和磷排放量则表现为显著的上升趋势(见图5)。具体来看,农业源的碳排放量从1990年的3.66×107t下降到2021年的2.99×107t,年均下降2.06×105t(p<0.001),年均下降率0.6%;总氮排放量从1990年的3.53×105t上升到2021年的3.67×105t,年均上升1.19×103t(p<0.01),年均上升率0.3%;总磷排放从1990年的9.19×103t上升到2021年的1.73×104t,年均上升2.84×102t(p<0.001),年均上升率3.1%。因此,广东省农业源碳氮磷的历史变化具有非同步性,碳氮磷排放结构发生显著变化。由于磷的上升速度快于氮,所以氮磷比有下降的趋势,这可能改变了水体富营养化的养分限制条件。值得注意的是,2015年以来,农业源的氮和磷排放量均有下降趋势,表明广东省农业源氮磷排放可能越过增长的拐点,进入下行阶段,这与区域农业生产结构调整和升级导致化肥等生产资料投入下降有关。

图5 1990~2021年广东省农业源碳氮磷排放量演变趋势Fig.5 Temporal change of agricultural carbon, nitrogen, and phosphorus emission of Guangdong province from 1990 to 2021

2.4 广东省农业源碳氮磷排放驱动效应分解

1990~2021年广东省农业源碳氮磷排放量变化的驱动因子与效应解析结果如图6所示。结果表明,乡村人口数量和人均第一产业增加值两个驱动因子对广东省农业源碳氮磷的排放效应均为正,而单位第一产业增加值排放强度效应为负,表明乡村人口数量和农业产值是驱动农业源碳氮磷增长的关键因素,而农业产业结构变化和技术进步对减污降碳具有显著作用。在正向驱动因子中,以人均第一产业增加值的贡献为主,占正向驱动效应的90%;乡村总人口对碳氮磷变化的正向贡献仅占10%;由此说明,农村经济规模对碳氮磷变化的促进作用显著高于乡村人口增长。对于碳排放变化,单位第一产业增加值碳排放强度对碳排放具有负向驱动作用,且驱动效应大于正向驱动的总和,导致研究期间农业源碳排放量变化表现为净下降6.76 ×106t。对于氮排放变化,单位第一产业增加值氮排放强度仍然是最大的驱动因子,但是其负向驱动效应(9.09×105t)小于两个正向驱动因子效应的加和(9.23×105t),导致氮排放量在1990~2021年净增加了1.41×104t。相对于碳排放和氮排放,磷排放的驱动因子排序有所变化,驱动效应排名第一的是人均第一产业增加值,且为正向驱动,贡献了2.97×104t的磷增长,高于技术进步带来的2.48×104t负向效应,从而导致研究期间磷排放净增长8.15×103t。总体来看,广东省农业源碳氮磷排放量的经济社会与技术变化驱动力具有相似性,乡村人口和人均第一产业增加值均表现为正向驱动,单位第一产业增加值排放量均表现为负向驱动。然而,碳排放和氮排放均以单位第一产业增加值排放量为最大驱动力,而磷排放则以人均第一产业增加值为第一驱动力,表明农业源碳氮磷驱动的主导因子存在显著差异,有必要制定有针对性的调控策略实现农业源减污降碳的协同控制。

图6 1990~2021年广东省农业源碳氮磷排放量变化驱动因子与效应Fig.6 Drivers and its forces for change of agricultural carbon,nitrogen, and phosphorus emission of Guangdong province from 1990 to 2021

3 结论

本文面向农业源减污降碳协同调控问题,以广东省农业生产部门为对象,构建了农业源碳氮磷排放核算模型和驱动力模型,解析了1990~2021年全省农业源碳氮磷排放的演变特征与驱动效应,得到的主要结论如下:

(1) 广东省县域农业碳氮磷排放分布具有显著的空间差异性,呈现出高度的空间集聚性和同源性特征,经济社会和自然地理条件等因子对农业源碳氮磷排放量的影响具有相似性。

(2) 1990~2021年期间广东省农业源碳氮磷排放量呈现趋异变化特征,不同元素排放量的变化方向和速度均不相同,其中碳排放量显著下降,氮和磷排放量显著上升,以磷排放上升最为显著,这将可能改变受纳水体的氮磷比例结构。

(3) 乡村人口数量和人均第一产业增加值对农业碳氮磷排放变化具有正向驱动效应,而单位第一产业增加值排放量则表现为负向驱动,不同驱动因子对碳氮磷排放的重要性排序存在差异,农业源的减污降碳调控有必要综合考虑多种驱动因子的协同作用。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)