从日本蛮绘装束中的纹样看中日服饰交流

刘勤艺, 刘 瑜

(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

舞乐于公元8世纪末自亚洲大陆传入日本,成熟于10—12世纪,并在11世纪上半叶建立了以唐乐为中心的左方,以及以高丽乐为中心的右方,由此左右两部制形成。作为宫廷、寺院及神社的仪式之舞,在日本获得了独特的发展。依据不同的舞乐类型,其服饰大致可以划分为4类:常装束、别装束、蛮绘装束和两裆装束。其中,蛮绘装束即饰有蛮绘图案的服饰。

目前,有关“蛮绘装束”的研究几乎只集中在日本学界,且多为古文献的简单记事。如笹川种郎《史料大成续编》第38册的《永昌记》中记载保安四年(公元1123年)“番長以下蛮絵狩衣”。在今泉定介《故实丛书:装束集成》的“御禊行幸服饰部类”中更是收录了很多近卫和番长使用蛮绘袍的例子。而在近现代研究中,一般是将蛮绘装束置于舞乐装束的系统研究中,鲜有关于蛮绘装束的专题研究。反之,在中国,学界对于蛮绘装束的研究基本处于空白阶段,甚至不知其存在。因此,本文将把蛮绘装束作为研究对象,尝试从蛮绘袍中蛮绘的图像特点及其服装程式来分析蛮绘装束从中世至近世的变迁史,并从前人未关注到的日本蛮绘染织品与中国团窠染织品的纹样相似性,以及狮纹在武官服饰中的应用,来考察同期中日服饰的交流状况,为中日染织艺术进行补充研究。

1 日本服饰中的蛮绘纹样

蛮绘在日本染织史上已经出现了相当长的一段时间,飞鸟时代就可窥见一斑。一般认为其是由花、鸟、兽等元素构成的圆形版绘纹样,为有职纹样的一种,装饰性较强。由于这种圆形图案在萨珊王朝的波斯中大量出现,所以也被称为bane,意指从西方蛮国(即外来国家)所引进的图案。至平安时代早期,该类图案便出现在下级官员的褐衣上。鉴于当时卫府的官员同时兼任乐工和舞者,于是这种蛮绘袍形式的制服亦成了舞乐的服装,由此蛮绘装束诞生,为饰演卫府武官的乐人所专用。

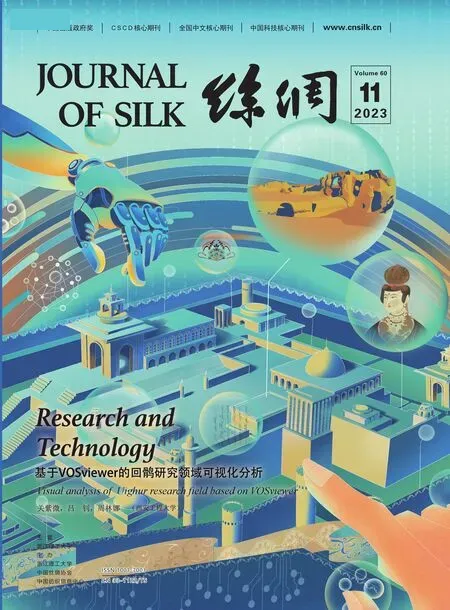

1.1 蛮绘纹样的主题元素

在传统蛮绘袍中,狮子、鸳鸯和熊是最常使用的动物蛮绘元素。依据藤原宗忠《中右记》记载“随(隨)身蛮绘(蠻繪)之事寻(尋)申之处(處)、命给(給)云、近卫(衞)府狮(師)子、兵卫(衞)鸳(鴛)、卫(衞)门(門)熊、而近代不知案内内(內內)人、近卫(衞)左狮(師)子、右熊”可知,古代日本护卫官员所着蛮绘袍上的不同动物纹样不仅是一种图案装饰,还示意了各自所属的卫府,如狮子出自近卫府、鸳鸯为兵卫府、熊是卫门府。后世不知其祥,又逐渐演变为了左近卫狮子,右近卫熊。《时范记(時範記)》宽治元年(公元1087年)就曾摘录:“近卫番长四人……近卫八人。已上十二人。着蛮绘。左狮子。右熊。”[1]并将其应用于舞乐的蛮绘装束中,成为辨别舞乐左右两方的评判标准。而在《信范记(信範記)》寿永元年(公元1182年)的相关记述中,则进一步详细描述了狮子蛮绘和熊蛮绘的具体表现手法:“眼齿牙爪等押银薄。舌口中付朱砂。”[2]京都东寺所藏的该时期蛮绘袍,为深蓝色亚麻质地的狩衣形制,主要用于东寺舍利会上乐人的着装,如表1所示。衣身和袖子的正反面共有10处典型的圆形蛮绘图案,直径约33.5 cm,左方是狮子,右方是熊。且狮子和熊的眼睛及嘴巴分别被涂上了红粉色和朱红色,爪子贴了银纸,栩栩如生。一直到室町时期,舞乐中左右两方的蛮绘装束才被统一为狮子蛮绘,并沿用至今。

1.2 蛮绘纹样的美学构成

蛮绘袍中的蛮绘纹样保留了蛮绘原始基本的圆形框架,但随着时代的变迁和审美意识观念的不断形成,蛮绘纹样的组成形式并非是一成不变的。它的构图格局主要表现为两种:一种是早期镰仓时代和室町时代的独立式窠环构图,另一种是江户时代的轴对称式构图。前者由窠环和一个中心纹样构成。这里的窠环大多为云纹,呈现云雾缭绕的样式。且中心独立式的单位主题纹样形式完整,动物形态均衡、姿势平稳有力,与云纹一起营造了一种吞云吐雾的灵动感。后者在庆长十四年(公元1609年)的法隆寺、宽永十三年(公元1636年)的日光轮王寺,以及元禄三年(公元1690年)的《乐家录(楽家録)》中都有近世的案例,此时左方和右方的蛮绘都取消了窠环,发展为以中轴线为基准,两侧动物形象一致的对狮图案,给人以和谐统一、沉稳庄重的美感,在整体视觉上具有很强的视觉平衡效应。

表1 中世—近世日本装束中蛮绘纹样的变迁

1.3 蛮绘纹样的工艺表现

蛮绘在染织品上的呈现主要借助于木版印刷,明石染人《染織文様史の研究》中也称其为摺文、摺布或摺绘,是通过在木制的模版上雕刻图案,然后将模版拓印在织物上,并对其进行染色来完成的。该模版印刷方式主要有三种方法:1) 将图案雕刻在模版上,然后将织物粘贴于模版,从上方用染料摩擦,从而对机织布进行染色。2) 在第一种方法所雕刻好的模版表面均匀地涂上染料,把织物轻轻地覆盖在上面,然后从布的背面摩擦,使图案染色。3) 被染织物平整地摊放在平面上,将染色版轻轻接触布面并用力按压。

图1是现存较为完好的镰仓时代狮子蛮绘摺板,现收录于奈良帝室博物馆的《法隆寺宝物集 第22辑》,其两面均刻有圆形的狮子图案。一般是在此版木上涂上黑色的墨汁,然后铺上丝布,即可拓出所需的图案。且因这种印染方式并不是直接涂抹染料在木版之上,因此往往保存得很完好,相较于染料绘画,拓印的做工也更为出色和便捷。

图1 狮子蛮绘版木

2 蛮绘装束的服装程式

2.1 形 制

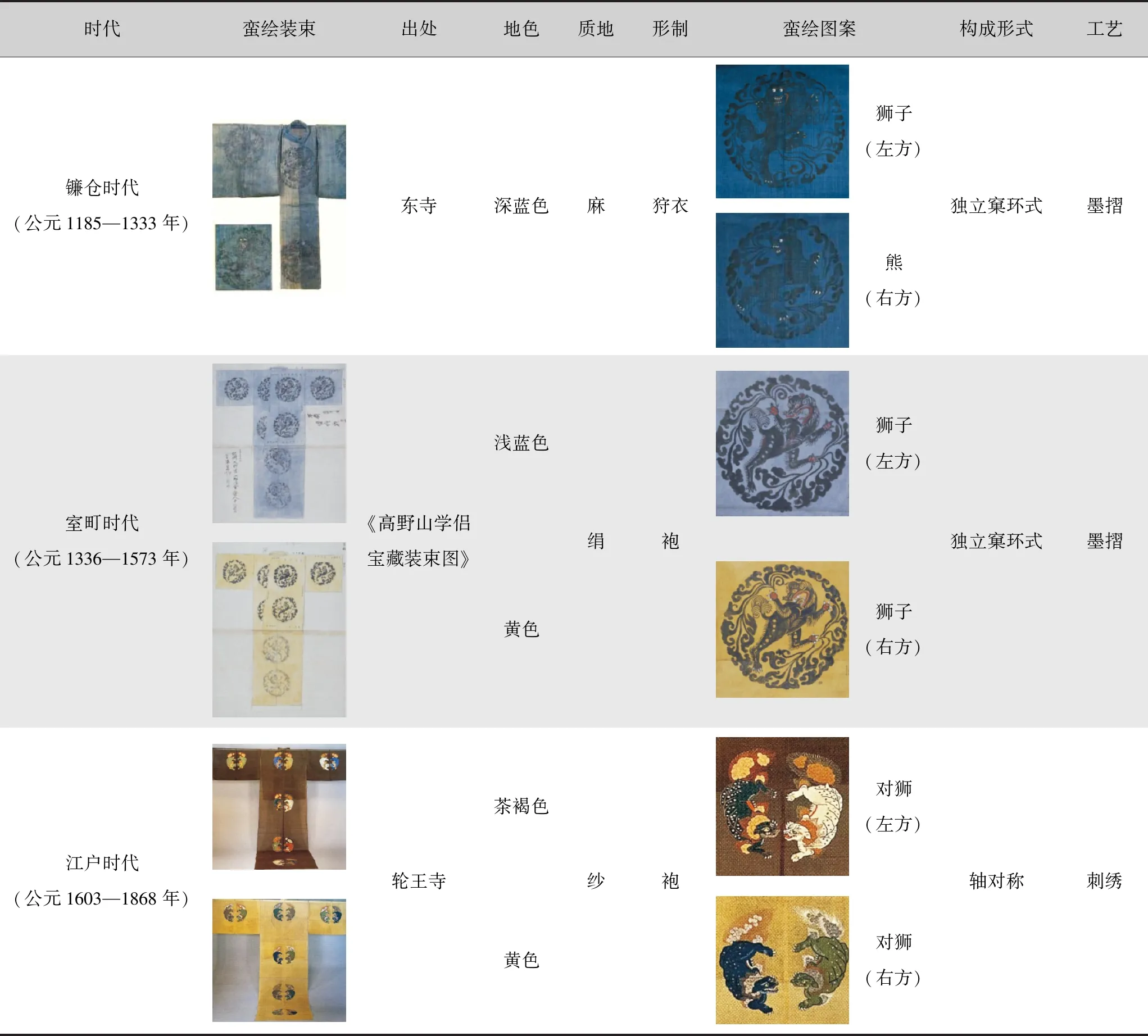

蛮绘装束基本同卫府下级武官所穿的外袍。早期以狩衣形制为主,根据披肩与铠甲发展而来,在官家社会身份等上下阶层关系中,具有严格的服饰概念。后渐渐地礼服化,作为武士礼服出现,发展成为祭典中神职人员所穿着的通用服裝。图2是平安时代东寺官库所藏的狮子蛮绘褐衣图,由高桥志摩守绘制。该衣为圆领直身廓形,衣身和袖子各二幅,中间拼缝。且衣身前短后长,相差36.67 cm(一尺一寸),两侧敞开。前后幅均置有圆径为38.33 cm(一尺一寸五分)的蛮绘图案,前幅两个,后幅三个,居中分布。袖子是方形的宽袖,袖末端活动的细布称为“袖露”。为了方便活动,褐衣的衣袖与衣身并未完全缝合,从肩部可以看到里面所穿的单衣。并在左右袖子的前后中心处各印有一个等同衣身蛮绘大小的狮子蛮绘图案。

图2 狮子蛮绘褐衣

后随着时间的推移,室町时代的蛮绘装束开始发展为前后衣身长短更为明显的衣袍形制,宽大的衣袖与衣身在肩膀处缝合,腋下开口,垂到后面的下摆也更大更长。通过东京国立博物馆所藏的浅葱色平绢地蛮绘袍可见,同早期蛮绘装束,此时袖子前后同样各印有一个蛮绘图案,以示所属卫府。但与前者不同的是,这里衣身前幅的蛮绘于左右两侧分布,各两个,后幅居中,有五个,蛮绘间距也更为密集(图3)。

图3 蛮绘袍

2.2 地 色

蛮绘装束虽在平安时代被称为“褐衣”,但并非指代褐色的衣服。这里的“褐”指代毛织物,是古代中国常用来制作衣服的材质,但在当时物资匮乏的日本这种织物是很难获得的,因此,常以麻织物作为替代。通过对古文献资料和现有蛮绘装束的整理(表2)[3],可以发现,镰仓时代左右两方的蛮绘装束都是深蓝色。如《驹竞行幸绘卷(駒競行幸絵卷)》中所描绘的藤原赖通在高阳院演奏船乐的场景,一眼可见左边龙头划船的四个孩童身穿蛮绘长袍,腰间系着石带,右边的船只也由四个穿着蛮绘袍的孩童在划行。虽蛮绘的种类难以判断,但左右两边的地色皆为深蓝色(图4)。到了室町时代,地色开始发生了改变,其取缔了之前以纹样为左右方评判依据的地位,成为新的划分标准。左方为蓝色,右方为黄色。图5是由高野山天野社在1454年采购的蛮绘袍,当初共12件,缥地(左方用)6件,黄地(右方用)6件。图5中是黄色素丝的单一裁剪,蛮绘为直径38 cm的大圆形图案,以墨印的方式印有一头立于云端的狮子,狮子的嘴、耳、鼻、掌都涂有朱漆,眼睛和牙齿涂有银漆。缥色的蛮绘则外加朱红和金色的点缀。到了近世,蛮绘袍的颜色则更为丰富,它可以是诸如柏树皮的褐色、或是紫色、铁青色、黄色等。

表2 蛮绘袍整理

图4 《驹竞行幸绘卷》(局部)

图5 黄地蛮绘袍

3 从蛮绘装束中的蛮绘纹样看中日服饰交流

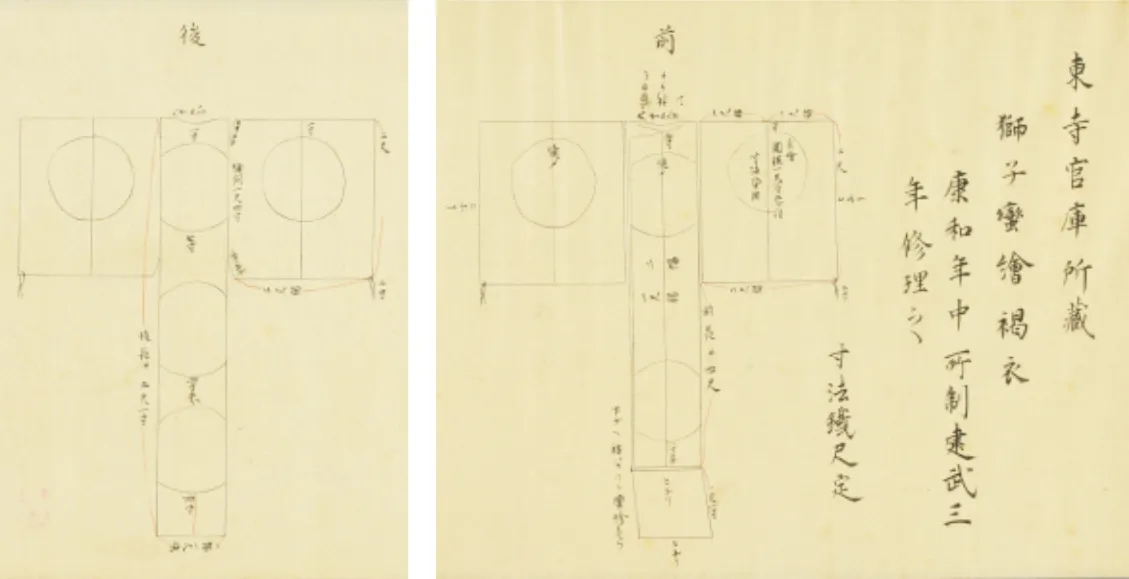

3.1 蛮绘纹样与团窠纹样相似的骨架结构

蛮绘装束作为能乐的表演服饰类目之一,与能乐有着息息相关的联系。而能乐的沿革又集聚了非常多的外来因素,在以前一直被称为“猿乐”[4]。其中,中国文化对其有着深远的影响。早在隋唐时期,日本就曾多次派出“遣隋使”和“遣唐使”,从隋高祖开皇二十年(600年)至唐昭宗乾宁元年(894年)近三百年间,共22次,每次来华的人数不等。中唐时期(684—756年)遣唐使的组织规模更为盛大,他们除了以朝贡的名义进行官方贸易外,随行人员还肩负了学习政治、经济、文学、美术、建筑等优秀文化的使命,甚至有一部分人是研习音乐的。据日本学者描述,唐《燕乐》曲调“被传到日本去的,在百曲以上”[5],由此中国舞乐传入日本。而对着乐谱和舞蹈一起被带回的还有舞乐服饰。喜多村信节《嬉游笑览》中就有相关记述“按に蠻繪もと舞樂裝東の紋なり蠻國より唐へ女樂を貢せし事多ければそれをこゝにも傳へてもてはやせし其服の綾なれば蠻繪といふその紋圓き”。指出舞乐装束中蛮绘纹样的出现得益于蛮国所贡唐代女乐的传入,其所穿服装为绫质圆形纹样。于是也就可以推测,圆形骨架形式的日本蛮绘纹样是在唐代女乐服饰纹样的基础上发展演变而来的。

图6是出自敦煌莫高窟156窟东壁北侧的《宋国河内郡夫人宋氏出行图》,为著名的唐朝散乐百戏图之一,其画面描绘了行进中的乐舞表演。中间四名女舞者,身着花衣,相对起舞,她们长袖飘动、姿态优美。乐队六人,所持乐器有拍板、腰鼓、鸡娄鼓、笙、横笛、琵琶等。无论是舞者还是乐工,服饰上皆有团窠状的纹样装饰。而“团”指图案的总体轮廓为圆形,“窠”为一种封闭型的构成单元,“团窠”即为一种具有圆形纹样轨迹和特定图案范围的环形骨架构成形式,具有相对的独立性,并在此基础上多辅以联珠、植物、动物等主题元素。其“圆形”的形态特征不仅从侧面反映了古代中国传统“求大求美”的美学追求,亦寄托了人们对美好生活的向往,寓意圆满、吉祥。该类纹样至隋唐时期随着波斯萨珊王朝的丝织品流入中国后,便贯穿于各个朝代,至辽、金、元三代盛行,明清得以延续。其间,团窠的图案风格变得愈发细腻自由,甚至呈无环的团花状[6]。在搜集了大量的文献资料和对现有出土丝织品的纹样进行图像分析及数字化图片复原研究后,可将团窠纹样划分为三类:联珠团窠、花卉团窠及后期的流变形式。

图6 《宋国河内郡夫人宋氏出行图》(局部)

从笔者自绘的至唐以来历代中国团窠纹样和同期日本蛮绘纹样对比可以发现(表3),早期平安时代至室町时代的蛮绘骨架更接近于晚唐和宋辽时期的团窠。以唐代最具代表性的陵阳公样为例,它是一种由窦师纶所设计的将花卉或联珠作环中间填充禽兽的团窠样式。现藏于日本奈良正仓院的缠枝葡萄舞凤纹锦当属此类纹样,以卷草和缠枝葡萄纹为窠,内有一舞动凤凰,不仅象征着祥瑞和谐、美满幸福,还反映了盛唐歌舞升平的气象。又如辽代阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土的团窠卷草对凤织金锦、绢地毬路纹大窠卷草双雁绣、黑罗地大窠卷草双雁蹙金绣、卷云四雁宝花绫等,基本上属团窠图案的范畴。其中,团窠卷草对凤织金锦和黑罗地大窠卷草双雁蹙金绣均以卷草为环,中心鸟类图案沿轴线对称,用金线绣出。前者由两只展翅飞翔的凤凰组成团形图案,首尾相对,方向相反,在民间称为喜相逢形式。后者的双雁则是昂首挺胸,双翅微展,一足翘伫,颇有风度。另外,纹样中窠环和窠内纹样的界线开始逐渐不清,雁足和雁尾已遮挡住部分卷草环。在卷云四雁宝花绫中,则四雁的雁首同向圆心衔花,形成既是轴线对称又是圆心对称的图案,四周的卷云亦构成一个圆环,与雁翅相连,较难区分环形和主题纹样,似卷云团窠[7]。而此时的蛮绘同样以舒卷的云纹为窠,在窠环轨迹保持不变的前提下,和窠内独立式的主体动物纹样相互交融,向着自由和无界靠拢,视觉中心从单一的主体纹样扩展为整个蛮绘窠环,与上述团窠有着异曲同工之妙。

表3 中国团窠纹样与同期日本蛮绘纹样的案例对比

至明代,团窠形式发生了新的变化,圆形纹样不仅成为重要的官阶标识——补子,其主题纹样还被设计成一种类似太极图的排列组合方式,把两个主体纹样或旋转对称或相向对称,并首尾相连。如孔府旧藏赭红色暗花缎缀绣鸾凤圆补女袍,前胸、后背处各缀一圆形补子,补子上的图案为左凤右鸾。在流云的环绕下,鸾凤雌雄相对、凤协鸾和。凤彩尾挥舞,似彩虹当空;鸾卷尾上扬,如舒云凌空。虽然鸾略高于凤,但是整幅图案在视觉上既对称平衡又轻盈柔和,给人一种恬淡舒适、娴静优雅的美好感觉。在日本,彼时新成长起来的武士阶级摧毁了腐朽的旧体制,建立了新的中央集权封建统治。原本于神社表演的歌舞伎乐被转移到了贵族府邸,成为了与平民世界无关的贵族乐舞[8]。同期江户时代的蛮绘亦发展为首尾相对的对兽形式,并将原本的站立姿态转换为向心环抱的卧姿,整体呈丸形,以取缔固有的圆形外环框架。但相较于明代主题纹样与底纹图案相搭配的繁复组合方式,蛮绘显得更为简练,仅有主题纹样。至此,具有日本自身特色的丸形染织纹样开始形成。而这亦从侧面印证了日本染织文化于唐宋受益居多,于明代以后逐渐自成一家(表4)。

表4 动物主题下团窠与蛮绘的骨架共性

3.2 蛮绘装束中狮纹形象的引入

依据今泉定介《故実叢書 舞楽図説(大槻如電)》中关于蛮绘装束的注释,“蠻繪裝束は衙府の制服にて卷櫻冠に老數つけたり祖く事なし……俗に獅子丸雙脚相向と呼ふ繡紋を云ふ古式は左獅右熊なりしが近制は通して獅子なりと”。其指出蛮绘装束是早期衙府的制服,戴卷缨冠,一般为双脚相向的狮子丸刺绣纹样。在古式的图案中常为左狮子右熊的样式,到近世,狮子则成为了通用纹样。由此,足见狮纹在蛮绘装束中具有一定的重要性。

然而,当时的日本却并没有狮子,甚至没有人见过真正的狮子,狮纹是古代波斯途径中国后所传入日本的图案。并在金井紫云《艺术资料》中载有“降つて唐の貞觀九年にも獅子が渡來し闇立本がこれを寫生したといふ俗說もある”,即民间传说在唐朝贞观九年阎立本所绘的狮子有流入日本。且出于对唐物的尊崇,日本还亲切地把狮纹称为“唐狮子”。在和风化的过程中用意多为祛除邪魔,或作为百兽之王以表达勇猛。与此同时,反观同期的中国,翻阅典籍不难发现,狮纹其实早在隋代就已用于装饰武官的服饰及兵器。如《隋书·礼仪志七》载有“武贲已下六率,通服金甲师子文袍,执银扣檀杖”“行各二人执金花师子楯、援刀”[9]。后至唐代武则天当政时期,禽兽纹样又被用以区分文武官员的等级。“则天天授二年二月,朝集使刺史赐绣袍,各于背上绣成八字铭……左右监门卫将军等饰以对狮子,左右卫饰以麒麟,左右武威卫饰以对虎……”[10]即指出左右监门卫将军等的官服上均饰有对狮,以凸显武官的威猛。可见,这里的狮纹不单只是一种装饰图案,它还具有一定的政治性。而日本卫府的官员同样隶属武官,且在公元842年,日本仁明天皇下诏:“男女衣服皆依唐制。”[11]因此,这也就不难解释为何蛮绘装束中的蛮绘图案会选择狮子作为装饰主纹样。

在狮纹的形象上,蛮绘装束中的狮子多是在中国式狮子形象的基础上进行的再设计。例如,平安时代和镰仓时代的狮子蛮绘皆仿照了唐代的写实风格。当时以画狮闻名的西域画家纷纷涌入长安,印度的画狮法也由唐朝使节王玄策传入中原,人们对狮子有了进一步的认识。唐太宗就命虞世南作《狮子赋》,敦煌藏经洞也出土有白描狮子图。其上的狮子健壮饱满,气宇轩昂,用长短弧线勾勒卷毛和体态,寥寥数笔,却将狮子描绘得灵动活泼,洒脱不羁(图7)。此时的唐代织锦亦多为自然写实的狮子图案,且常以直立式的对狮形象或独狮形象出现在团窠之中。如中国丝绸博物馆所藏的立狮宝花文锦,窠内的狮纹突目隆鼻,昂首挺胸,头颈部鬃毛卷曲,呈有规律和层次感的螺髻状;尾巴内卷,蓬松且分缕;爪子宽大,狮身健硕,右肢前迈,左肢后伸,步伐稳健,极目远视(图8)。但和中国以织锦为主的狮纹不同,此时蛮绘中的狮纹由墨水拓印而成。其形象塑造更多的趋于唐代画作中的白描狮子图,多以细密的线条来表现狮子浓密的毛发,头部鬃毛卷曲且层次丰富而有变化,尾部上翘,蓬松宽大。并且相较于中国乖顺的狮子形象,蛮绘中的狮子则狮口大张,眼睛怒目圆睁,面目狰狞,露出红色的舌头和尖锐的牙齿。爪子锋利,四肢粗壮强健,前肢向上错落举起,后肢一足落地,一足抬起,似挥舞着爪子往前扑的态势,给人凶恶可怕的感觉(图9)。

图7 白描狮子

图8 立狮宝花文锦

图9 平安时代狮子蛮绘

室町时代的狮纹形象亦然,只是其表现方式逐渐向块面结构过渡,整体外貌更为刻板化。在头部、身躯和四肢均有镂空装饰,且头部占比缩小,前颚突出,嘴巴张开露出牙齿,原本头颈部稠密的鬃毛也被简化为头部结构内零零几笔的短弧线镂空;爪子的掌部是简单的圆形,外加三角形的尖利指甲,并在四肢边缘处辅以细密的短线条;尾巴上翘,左右分缕呈卷曲状。相较于前者直视前方、后腿直立的姿态,此刻的狮子更为向右前倾,回首,后腿呈弯曲形态,前肢抬起,为奔跑状(图10)。

图10 室町时代狮子蛮绘

到了江户时代,同期的中国正处于明清交替时期。其中,明朝是以汉族为主体的封建王朝,主张恢复汉唐宋制的服饰制度,希望通过森严的服饰等级制度来实现治理国家和维护秩序的目的。清朝虽是以满族为主体,但在服饰文化发展上仍承袭并保留了明代的诸多因素,如文武官员的官服。此时的狮子纹亦化身为重要的补子纹样,在明清服饰制度中起到分辨等级的社会功能。如李东阳《大明会典》正德六年(1511年)所描绘的狮子补(图11),其为武官一品、二品合用花样,当中的狮子单独蹲坐呈回首状态,头部鬃毛为螺旋状,尾部上扬,由细密线条排列形成叶子形,并在靠近根部处加以螺旋装饰。相比该阶段蛮绘中的狮子纹,虽其一改以往的独狮直立式造型,发展为对狮卧伏式,狮口微张,后腿向后舒展,前爪微抬,整体造型自然流畅。但在局部造型上与狮子补依旧有着一定的相似性,皆创造出了带有圆圈和漩涡装饰的狮子图案,且体态壮硕,头颈部毛发茂密,尾巴蓬松宽大。外加刺绣技法的融入,使狮纹表现得进一步生动入微(图12)。

图11 狮子补

图12 江户时代狮子蛮绘袍

4 结 语

在日本舞乐服饰中,以武官制服为蓝本的蛮绘装束,虽随着时代的变迁在形制、色彩和质地上发生了多种细微的变化,但至始保留了蛮绘独特的圆形纹章样式,主要呈现带有独立主题纹样的窠环式构图和轴对称式构图两种。且其中的动物主题纹样一度是辨别舞乐中左右两部制的主要依据,直到室町时代两方统一为狮子蛮绘,地色才成为新的评判标准。与此同时,通过比对分析不难发现,一方面蛮绘装束中的蛮绘纹样与同期中国纺织品上的团窠纹样有着相似的艺术审美,皆有圆形的纹样轨迹和环形骨架。又因墨摺是蛮绘袍主要的印染方式,所以蛮绘中早期的动物形象以灵动写实的线描为主,后逐渐向线面结构过渡。另一方面,狮纹其实早在隋唐时期就已用于装饰武官的服饰和兵器,而蛮绘装束为武官所专用,与此有着相同的身份共性。足见这种艺术纹样由装饰到政治语义的符号化转变,在某种程度上也影响着日本服饰制度的发展。由此看来,蛮绘装束的研究不单从舞乐的角度为进一步窥探和了解日本服饰文化提供了新的思考方式,还在一定程度上反映了日本对中国服饰文化的借鉴与融合,为日后研究中日服饰文化的传播与交流具有着一定的实际意义。

《丝绸》官网下载

中国知网下载