医疗保健生态学模型在卫生服务研究中的应用现状及启示:一项概况性评价

张峥岩,王振中,张伋,宫恩莹,邵瑞太

100005 北京市,中国医学科学院/北京协和医学院群医学及公共卫生学院

1961 年,WHITE 等[1]系统化地提出医疗保健生态学理论(ecology of medical care),描述了社区人群健康状况、就医行为与医疗卫生资源的关联,开创性地为卫生服务研究者提供了以个体及群体为中心的研究视角。该理论模型包含多个大小递减的正方形,以每千人为单位,反映具有患病风险、自报患有疾病、个体照护、接受医生咨询、入院等不同层级医疗服务的利用情况,提供了描述特定时段内人群对不同层级医疗服务利用率的计算方法,并在全球范围内得到了广泛且有效的应用[2]。在过去的几十年间,许多国家(地区)的卫生服务研究者应用该模型来描述当地的医疗资源分布情况,通过描述健康问题、患病状况和医疗利用的逐级递减现状,反映医疗卫生资源的可及性、分配公平性及利用效率。医疗保健资源平等、公平分配及推进“全民健康覆盖”是当今全球健康的主要挑战之一。“全民健康覆盖”概念由WHO 提出,用于衡量医疗服务覆盖人群、医疗质量和花费,以实现“人人享有健康”的目标,但这一目标的实现依然任重道远。《柳叶刀》发布的一项研究结果显示,中国每万人口医生数量已超过日本,与美国接近,但“全民健康覆盖”指数仅排在全球第58 名[3]。可见,中国存在大量健康需求未被满足与医疗资源有限之间的供需矛盾,而利用医疗保健生态学框架有效评估医疗体系是解决供需矛盾的关键途径之一。借助医疗保健生态学框架开展人群医疗资源利用情况研究,可以从以人群和个体为中心的角度描述健康问题、患病状况和医疗服务利用模式,医疗保健生态学理论模型构建的差异与变化在一定程度上可以反映医疗模式的转变,这将会为了解我国人群健康需求和卫生服务利用情况提供证据基础。本文系统性地梳理了自医疗保健生态学模型建立以来,不同国家(地区)针对人群卫生服务利用情况开展的研究及主要进展,以期为今后在我国利用该模型开展医疗卫生服务利用相关研究提供借鉴和参考。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准

纳入标准:1961 年后发表的涉及利用医疗保健生态学模型开展人群医疗资源利用情况的调查;如果发现针对某一国家(地区)某时期相似研究的若干出版物,则只考虑更完善的研究论文。排除标准:(1)综述或个案类文献;(2)会议论文;(3)重复发表的文献;(4)无法获取全文的文献;(5)涉及动物的实验研究。

1.2 检索策略

开展检索的时间为2022 年6 月,检索的英文数据库包括PubMed、Ovid Medline、Web of Science、EmBase,中文数据库包括中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang Data)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)。采用主题词与关键词相结合的方式,根据各数据库的具体要求,科学化制定检索策略,全面且系统地检索、筛选和回顾自1961 年以来应用医疗保健生态学模型开展卫生服务调查的文献。

在预检索的基础上,使用的主要检索词是“医疗保健生态学”及“1961”和“2022”之间的年份。英文数据库以PubMed 为例,检索式为:("Ecology"[Mesh]OR ecology[tiab]) AND ("Health"[Mesh] OR ((medical care*[tiab]) OR (care*[tiab]) OR (service*[tiab])OR (medical health*[tiab]) OR(health care*[tiab]))NOT (("Animals"[mh] NOT "Humans"[mh])))AND (1961:2022[pdat]) AND ((model[All])OR (pattern[All]) OR (mode[All]) OR (schema[All]))AND ((medic*[title]) OR (health*[title]) OR(care*[title])) AND (ecolog*[title])。中文数据库以中国知网为例,检索式为:(SU='生态'+'生态学'+'生态社区')AND(SU='模型'+'模式')AND(SU='医疗'+'卫生'+'健康'+'保健'+'服务')。检索时限均为建库至2022-06-01。

1.3 文献筛选和资料提取

首先将检索出的文献导入EndNote X9 软件进行整理和去重。由2 名受过Joanna Briggs Institute(JBI)循证方法培训的研究者严格按照纳入及排除标准,先阅读文献题目和摘要进行初筛,然后进一步查阅全文进行复筛。对筛选结果有争议时,邀请独立的第3 名研究者进行判定。制作信息提取表,内容包括两部分:(1)基本信息,如研究者姓名、国家(地区)、文献标题、发表年份、数据来源、研究类型等;(2)研究内容及方法,如采取的理论框架、研究主题、研究设计、研究对象、研究影响因素、模型建立的方法、呈现方式等。为形成一定的可比性,在进行结果对比时排除了包含特定人群、历史久远、在定义中有歧义的研究,仅对比了描述全年龄段人群及其他年龄组医疗保健生态学模型的研究。

1.4 统计学方法

将信息提取表的内容导入SPSS 22.0 统计软件进行分析,计数资料以相对数表示。部分研究调查了半个月、1 个季度甚至1 年的生态学结果,需要进行统计学科学转化,可能存在一定误差。如有研究回顾了前两周的疾病和门诊治疗问题,而住院手术数量以年为单位,需要将其转化为月度指标。

2 结果

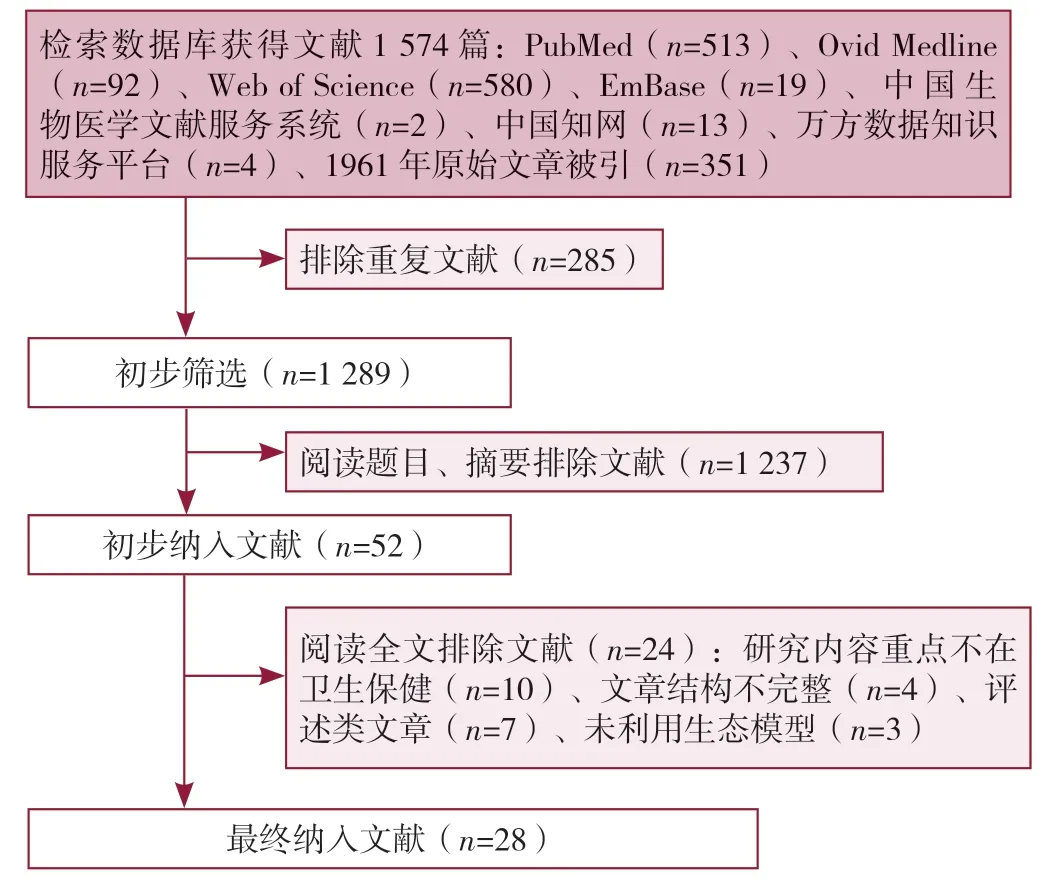

2.1 文献筛选结果

初步检索4 个英文数据库、3 个中文数据库及1961年原始文献[1]的引文后,共获得相关文献1 574 篇,排除重复文献285 篇,经阅读题目、摘要和全文复筛后,最终纳入符合研究要求的文献28 篇[1,4-30]。文献检索流程见图1。

图1 文献筛选流程Figure 1 Flow chart of literature screening

2.2 纳入文献基本特征

本研究纳入的28 篇文献均发表于1961—2022 年,其中22篇(78.6%)发表于2010年以后。在研究人群方面,全年龄段人群占据主导(11 篇,39.3%),针对特定人群(如儿童青少年[5]、哮喘儿童[8]、妊娠期女性[11]、成年女性[16]、空军飞行员[18]、家庭医生[19]、老年人[30])的有7 篇(25.0%)。从研究地区来看,以日本(7 篇)、美国(5 篇)等发达国家为主,仅5 篇(17.9%)研究在发展中国家(地区)或发达国家的资源匮乏地区/农村地区开展,见表1。

将纳入研究的研究类型按研究方法与人数划分为3 类,即小型调查(样本量<1 万人)、大型调查(1 万人≤样本量≤10 万人)和大型数据库分析(基于大型数据库,样本量>10 万人)。可以发现,除外1961 年的原始研究,纳入研究以小型调查为主(14 篇,51.9%),其次是大型数据库分析(8 篇,29.6%),大型调查仅有5 篇(18.5%),见图2。

图2 医疗保健生态学研究的研究类型、发表年份与国家(地区)Figure 2 Type,publication year and country(region)of the research for ecology of medical care model

在研究设计方面,2010 年以前的研究主要以小型横断面调查为主(4/6,66.7%),2010 年之后越来越多的研究基于大型调查或监测数据库(11/22,50.0%)进行分析,形成医疗保健生态学模型框架。其中,美国开展的研究是利用纵向数据对2002—2016 年医疗服务利用情况开展了描述和比较[24],见表1。

2.3 医疗保健生态学模型的描述层级

已有研究用不同层级反映医疗保健生态学模型中医疗服务的利用情况。回顾纳入文献发现,不同地区不同人群的医疗保健生态学层级差异较大,多数研究包含个人症状-个体照护-门诊-急诊-住院等层级,部分发达国家的研究层级包含口腔健康保健、家庭医生服务、药物治疗等维度(表2)。如DOVEY 等[5]开展的美国儿童研究和HANSEN 等[13]在挪威开展的研究都额外关注个体是否在过去1 个月得到口腔医生的诊疗,以及是否接受过家庭医生/全科医生的服务。MCALISTER 等[26]在加拿大阿尔伯特省开展的研究和AOKI 等[29]在日本开展的研究中增加了药物处方与药物使用的层级。同时,部分研究涵盖了康复及替代医疗的维度,如部分发展中国家的研究包含了替代医疗的医疗服务(如是否接受过中医针灸与中草药治疗等[28])。

表2 19 项在全年龄段人群和非特定人群中开展的医疗保健生态学研究的结果比较Table 2 Comparison of results from 19 ecology of medical care studies in all-age and non specific populations

2.4 医疗保健生态学模型相关研究结果的比较

进一步对19 篇在全年龄段和非特定成年人群中构建医疗保健生态学模型的研究进行分析。在全年龄段人群中,每千人中报告有健康问题(症状)者444~862 人,其中得到门诊医疗中诊所就医的人数为117~516 人,急诊人数≤20 人,到三级医院住院的人数≤3 人;在非特定成年人的研究中,每千人中报告有健康问题(症状)者增加至273~939 人,急诊人数增加至7~122 人。可见,全年龄段人群组和成年人群组在自我报告健康问题(症状)层面差异较大,门诊医疗和住院治疗上差异不明显。部分研究也关注了患者自我寻求帮助(非处方药、按摩等)情况,发现在每千人中自我寻求帮助的人数为33~602 人。另外,4 项在中国开展的医疗保健生态学模型研究均在城市地区开展(表2)。

对发达国家(地区)和发展中国家(地区)在全年龄段人群中开展的医疗保健生态学框架研究结果进行比较。发现,相较于发达国家(地区),发展中国家(地区)自报有健康问题(症状)的比例较低,到初级保健医生诊室就诊的比例与发达国家(地区)相似,但前往医院门诊和寻求急诊治疗的比例较高。个人寻求医疗服务的数据不全,发展中国家(地区)的每千人自我报告有健康问题(症状):到初级保健医生诊室就诊:在非三级医院住院者的比例约为63 ∶42 ∶1,而发达国家的该比例为69 ∶27 ∶1(图3)。

图3 发达国家(地区)和发展中国家(地区)在全年龄段人群中开展的医疗保健生态学模型研究的结果比较Figure 3 Comparison of the ecology of medical care models results in all-age populations in developed and developing countries(regions)

将我国的两项在全年龄段中开展的研究(分别在中国香港和上海开展)与其他国家开展的4 项研究进行对比,以分析生态学模型在健康问题(症状)、初级保健医生诊所就医、普通医院住院层级的差异。选择该6 项研究中3 个层级进行比较的原因是其数据较为完整,且能够分别代表出现健康问题(症状)、门诊医疗、住院治疗三大版块。结果显示,美国、日本、比利时的研究显示约有27.5%的人在出现健康问题后就诊,而我国研究中的这一比例高达67.2%(图4)。

图4 部分全年龄组研究基本转诊情况Figure 4 Basic referral status of some studies in all-age groups

3 讨论

本研究系统性地回顾了国内外运用医疗保健生态学模型的研究。自1961 年首次引入医疗生态模型理论后[1],该模型的应用和研究方法在不断进展。根据研究发表时间来看,医疗保健生态学模型的发展大致分为两个阶段:前40 年为初步探索阶段,尽管生态学模型在美国医疗保健服务概念化方面发挥了作用,但并未被应用于理解医疗保健服务差异的重要问题;2001 年后为第二阶段,GREEN 等[4]更新了WHITE 等[1]在1961 年的报告,进一步完善了医疗保健生态学模型框架,纳入了反映不同医疗照护类型的层级,同时也更多地关注特殊人群。医疗保健生态学模型虽未有统一的标准,但该模型从以人群和个体为中心的角度出发,描述了健康问题、患病状况和医疗利用模式,以可视化的形式清楚地反映不同群体、不同地区及不同医疗体系下人群的健康需求和卫生服务利用的分层结构,为研究者及政策制定者提供了一幅反映医疗供需关系的全景图。在研究设计上,不同研究方法间各有优劣。调查数据能够针对性地描述当地的医疗生态。但调查通常存在时间限制,研究无法建立因果关系,并存在自报偏倚、记忆偏差和季节性差异等。部分横断面调查受成本、初始设计等限制,无法获得足够大的样本量,对症状和健康问题的覆盖不够全面;真实世界数据研究可有效利用大量动态数据,节省成本和时间,并提高医疗和健康相关决策的效率,但控制偏差和数据分析更为复杂。该模型也存在一定的局限性,如相关研究常由于缺乏诊断数据无法了解总体疾病负担、疾病严重程度、照护连续性等问题,无法反映有需求的患者是否得到了恰当的诊疗服务。

我国与其他国家在医疗体系和供需关系方面存在一定差异。以往在北京市[14]、上海市[28]等发达城市开展的研究结果显示,我国出现健康问题前往诊所就医的人群比例为60%左右,出现健康问题最终住院的比例>1.5%,北京地区的最终住院比例甚至达到了5%。而发达国家(如美国[4]、日本[7,22]、挪威[13]等)的研究结果显示,上述两项指标的比例大致为30%和1%。在发达国家(如比利时[15]、加拿大[26]等),居民初次寻求医疗服务可通过家庭医疗服务或寻求药剂师和理疗师等支持,甚至通过网络/电话问诊等多种方式解决相关健康问题,再由全科医生推荐转诊,因而医院门/急诊比例较低。在我国,由于医疗转诊系统的缺乏,初级卫生保健体系及医疗转诊体系较弱,人群仍以医院就诊为与医疗体系接触的首站,或者唯一途径。前期研究也发现,目前我国初级卫生保健系统仍较为薄弱,随着疾病谱的转变,慢性病患者数量持续增加,慢性病的预防和管理给我国医疗系统带来持续挑战[4]。医疗保健生态学模型中不同层级的递减情况也反映了我国需进一步强化初级卫生保健体系,加强社区卫生服务机构和二/三级医疗机构的转诊,实现分级诊疗。

医疗保健生态学模型各层级间明显的递减情况反映了患者并不总在医院中,需更多地关注在社区中、医院外的患者情况。医疗保健生态学模型虽没有全面适用的标准化层级,模型层级的变化也反映了医学模式的转变、不同国家医疗体系的特征,以及个体和医疗体系之间的不同关系。不同地区医疗保健生态学模型的差异与医疗卫生体系、医保模式、人群健康需要等息息相关,也一定程度上表现了医疗资源分配的差异。我国开展医疗保健生态学研究尚不够完善,相比于发达国家(地区),发展中国家(地区)的医疗保健生态学模型研究缺乏家庭照护的相关调查数据。由于目前研究数量有限,图3仅是基于已有数据绘制,未考虑样本量、研究类型、定义不同等原因造成的偏倚,故未来仍有待完善。分析医疗保健生态学模型不同层级的递减比例有助于概念化了解健康人群-患病人群和得到医疗照护人群的情况和比例,反映有限的医疗资源应如何更好地满足大量的健康需求,对制定和评估卫生政策目标具有重要意义。

该医疗保健生态学模型也为理解和推动群医学理念的落地提供了新的工具。医疗保健生态学模型反映出了医院中的患者仅为具有健康需求的群体的冰山一角,需更多地关注未被满足的健康需求,关注医院以外的大量的具有健康需求的人群。而群医学理念的提出,也强调了以个体和群体为中心,涵盖“促防诊控治康”全链条的医疗照护模式。医疗保健生态学模型可在未来作为践行群医学理念的重要研究工具,帮助研究者、政策制定者理解人群未满足的健康需求,推动从“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变。未来有更多地区不同人群的医疗保健生态学研究和数据后,可以再细分不同定义、不同人群和不同调查类型下生态学模型的结果,从而不断完善与补充,充分发挥该模型的作用。

综上所述,医疗保健生态学模型及其研究方法在过去20 年间不断演进,为了解医疗资源的分配及利用情况提供了方法,仍然是帮助研究者和政策制定者了解医疗保健需求和医疗资源供需关系的重要工具。目前,中国的医疗保健生态学框架应用程度不高,我国开展的研究多针对较发达的城市地区,对医疗保健生态学模型的应用有限。在未来可以更多地运用该模型开展群医学等领域的研究,从而为提高我国人群健康资源合理分配提供证据基础。本文总结了国内外对于该模型的研究方法进展和主要发现,可以为今后在我国利用该模型开展医疗卫生服务利用相关研究提供借鉴和参考。

作者贡献:张峥岩负责文献检索与筛选、文章构思与设计,并撰写论文初稿;王振中负责部分文献筛选和分析、整理;张伋负责文章的可行性分析、论文修订;宫恩莹负责指导撰写思路,对初稿进行修订;邵瑞太负责文章选题、最终版本修订;宫恩莹、邵瑞太为文章负责。

本文无利益冲突。