在“精算”与“精打细算”之间:劳动过程视角下的人寿保险代理实践

李 宓,余成普

(中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510000)

2020年11月,时值人寿保险(1)严格意义上,“人寿保险”是指以死亡为给付条件的保险,属于人身险业务类型之一。由于四大险种皆以人的生命状态为保险标的,实际中,业内习惯将人身保险业务(包括寿险,重疾险,医疗险,年金险)统称为“人寿保险”,更体现经营特点。为便于理解,本文所言“人寿保险”均为广义上的人寿保险。业的“开门红”(2)每年10月下旬起至次年3月,即财年中的第四季度至下一财年的第一季度,是业绩冲刺的时间。,H营业部(3)出于研究伦理,文中的公司、团队及受访人姓名皆以英文大写字母代替,下同。的事业说明会上,一位百万圆桌会员(4)即MDRT会员,Million Dollar Around Table,最初由美国32家保险公司于1927年在田纳西州发起,是业内公认的个人营销员的顶级荣誉,以一定的保费、收入与佣金标准为申请资格,见MDRT官网www.mdrt.org。面向新人说:

“保险不是骗人的,保险是科学……我们是帮客户进行‘风险管理’,协助客户与风险赛跑……佣金是合法收入,是劳动所得……希望你们身边的人能因为你们而改变对保险的看法,而不是因为保险改变对你们的看法……”(5)摘自田野笔记,2020年11月3日。

主流社会从来拒绝将“人寿保险代理”承认为职业,更遑论尊重其为“劳动”。人们惯于相信“卖保险”不过是依靠话术与社交技巧拿提成、赚快钱。陈纯菁写道:“在中国,销售类的工作并不体面,人们对靠佣金获得收入的做法比较陌生,代理人因此在文化上遭到污名化。”[1]116归因于文化偏见不无道理,因为中国社会对于“工作”的文化期待向来与社会主义现代化建设事业密不可分[2]9。不过,即便在寿险市场最为发达的美国[3],代理人也被视为“可能违背道德、行欺骗之事”的“肮脏工作”[4],亚太地区市场[5-6]也存在相同情形。财产保险从业者则免于此种歧视。

作为以概率论和统计学为基础的金融产品,人寿保险素来以“科学的风险管理工具”得到推广。20世纪90年代以来,随着工业化国家的社会保障体制改革与全球经济的金融化,人寿保险已演进为现代国家治理与经济体系的重要分支。然而,代理人作为该产业的一线工作者,与医生、律师几乎同时出现于19世纪[7]199,后两者早已演化出安东尼·吉登斯意义上作为现代性后果[8]35的专家职业系统,前者却长期以“失败者收容所”[7]199存在着。为什么从事于一个理论上于社会有益的行业,实际中却很少得到尊重?[9]365

一、人寿保险的制度逻辑与代理人的文化污名

薇薇安娜·泽利泽(Viviana A.Zelizer)于20世纪80年代提纲挈领地指出:人寿保险是一项现代社会的制度发明(social innovation)[7]11。这最初是为了回应一个经济史难题:自17至19世纪中期,人寿保险业务在欧洲的推广长期受阻(6)包括宗教教义的谴责以及律法的禁止,比如荷兰、瑞典、法国分别于1570年、1666年、1681年明确宣布人寿保险非法。,从事寿险推销被污名化为“脏活”[10]200-206。经济史研究多从宏观经济层面寻找不利因素,而泽利泽却认为问题源于行业内在的结构性矛盾(structural ambivalence)[7]8。按人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)的观点,不符合文化分类观念的事物会被建构为危险的、不洁的[11]3,而人寿保险恰恰处在“世俗货币”与“神圣生命”“利他”与“营利”的交叉点,将金钱与死亡关联在一起的操作,是工具理性逻辑对社会文化秩序系统的冒犯,从而激起社会的反感与抵制。只有到19世纪中后期,宗教激进主义有关“死亡神圣”“金钱世俗”的严格规定逐渐被新教伦理所支持的企业家道德和逐利精神消解,文化对市场的约束才得以松动。

泽利泽在此基础上指出,结构性矛盾通过“代理”这一体制安排转嫁给了推销员,将后者置于文化合法性困境。19世纪前期,代理人的佣金被谴责为从他人的不幸或死亡中赚取的“血钱”;19世纪后期,世俗与神圣的冲突演变为现代语境下“商业”和“利他”之间的矛盾,代理人仍旧难以摆脱“脏活”污名[7]214-220。

事实上,代理人的处境在产业全速扩张的20世纪60年代就为社会学所注意,既有研究或强调“商业要求代理人奉行利己主义,而社会期待其遵从利他主义”[12];或强调“追求销量和收入的个人主义”与“为客户提供保障的利他主义”[13]相互抵牾。近来社会学研究进一步将寿险代理指认为资本控制下的情感劳动(emotional labor),强调代理人的异化[14]、自我剥削与职业意识形态冲突[15]。不过,制度逻辑、职业结构和情感世界的剖析,都预设了市场与文化间不可调和的冲突,在前者那里,是“金钱”与“生命”的对立,在后者那里是“利己”与“利他”。代理人作为实践主体则被默认完全受此种二元结构支配。这是西方社会学自涂尔干以来长期存在的文化分析传统。“一组组相互对立的关系,将经济与文化对立起来,但是真实世界中的人们并不会为此种二元论所左右。”[16]人寿保险研究应当着眼制度的运作实际,而不是止步于文化秩序的抽象真空。

二、“劳动过程”作为分析工具

人类学家阿帕杜莱(Arjun Appadurai)曾提醒学人注意:人寿保险试图在风险的概率计算与人的生命价值之间达成“通约”(commensuration)[17]10。阿帕杜莱悬置了经济与文化的关系,转而追问“风险的概率计算”这一技术变量的介入及其打通两个不兼容范畴的可能。这或许正是人寿保险这一现代性文化创造得以顺利运作的刚性支撑。这一点在田野调查中常常呼之欲出。开篇那位宣讲者的表述正是鲜明体现:资深(7)在业内,“资深”多指从业两年半或三年以上的代理人。根据历年行业协会的人力数据统计(见历年《中国保险行业人力资源白皮书》),保险代理人13个月的留存率在30%左右,两年留存率仅15%左右。因此“两年”通常作为区分一个代理人专业与否的分水岭。代理人往往像他一样将自己定位为“风险管理专家”,而非外界惯常以为的“卖保险”,佣金则被视为风险管理“劳动”的所得。

值得注意的是,在马克思那里,“佣金”支付的是在流通领域“促进价值转化,不创造价值”的居间人[18]3078,不属于劳动范畴。而对于代理人来说,人寿保险对风险的处理效力及科学性显然嵌入在他们对自身劳动价值的认同当中。一些人类学家近来意识到,人寿保险为现代社会中的“风险”“保障”等概念提供着坚实依据[19]。换句话说,对不确定性的处理本身是随着现代化进程中认知革新而出现的“合理”事物,是概率论和统计学作为应用数学普及的结果。由此来看,所谓“风险管理”及其“劳动”属性就值得被认真对待了。我们应该看“风险管理”究竟如何展开,又为什么这种“劳动”并未得到制度化承认,以至于像是自我美化和感动。

在社会科学研究当中,“劳动”是具有特定社会历史属性的概念,相对固定在工业生产语境。马克思以“劳动过程”揭示绝对剩余价值如何在资本主义这一历史现象中产生[18]297-323,哈里·布雷弗曼(Harry Braveman)进一步发现,资本通过在劳动过程中分离“概念”与“执行”,使劳动者“去技术化”[20]47。布洛维(Michael Burawoy)以“车间民族志”揭示工人之间暗涌的“赶工游戏”促使劳动者积极参与超额比拼,从而充当剩余价值产生的共谋[21]86-99,这刷新了此前“资本强制劳动”的认识。

布洛维之后,民族志研究与劳动过程分析的结合不断挖掘着新型劳动经验:诸如外卖骑手[22]、网络主播[23]等工业劳动场景之外的“自由职业”,背后依然存在隐蔽的控制和支配。何柔婉(Ho Karen)有关华尔街投行工作者的民族志发现:交易员长时段、高强度的劳动以及频繁发生的裁撤,由金融制度对短期利润的追求和减少固定成本的逻辑主导[24]513。这项研究提示“人们需要重新认识非生产劳动在金融化世界中的作用与地位;揭示劳动范畴在金融化世界中的内涵”[25]。人寿保险代理正是这样一个案例。作为链接公司与客户关键节点,“代理(agencement)”贯穿着人寿保险的制度与交易。围绕“代理”的实践过程,人寿保险当中的人、技术与认知之间的复杂混合与互动关系得以呈现,正是这种关系创造了人寿保险市场的可持续性[25]9。以此为出发点,笔者于2018年7月至11月以及2020年9月至2021年6月间对广州三个销冠团队(8)目前活跃于中国市场上的“经纪人”不同于欧美的“broker”,后者完全独立于保险公司,可以为客户进行招标。国内的经纪人与所属的经纪公司之间也是委托代理销售关系,只不过相比传统代理人,经纪人背靠的公司拥有上百家保险公司的代理权,但他们也以佣金作为收入来源。这种经纪人模式的出现其实更像代理人制度的变体,是近年中小型保险公司崛起、市场竞争加剧催生的渠道变革。展开田野调查,以销售助理身份进入某国有寿险公司的代理人团队,在获得知情同意的基础上借助同业关系分别对一个外资公司团队、一个经纪人团队进行调研。将“劳动”迁移到对人寿保险代理实践的理解当中,以“劳动过程”组织经验材料,揭示人寿保险制度运作的底层逻辑,同时,代理实践的本质及代理人面临的根本困境也将水落石出。

三、“去技术化”的组织定位

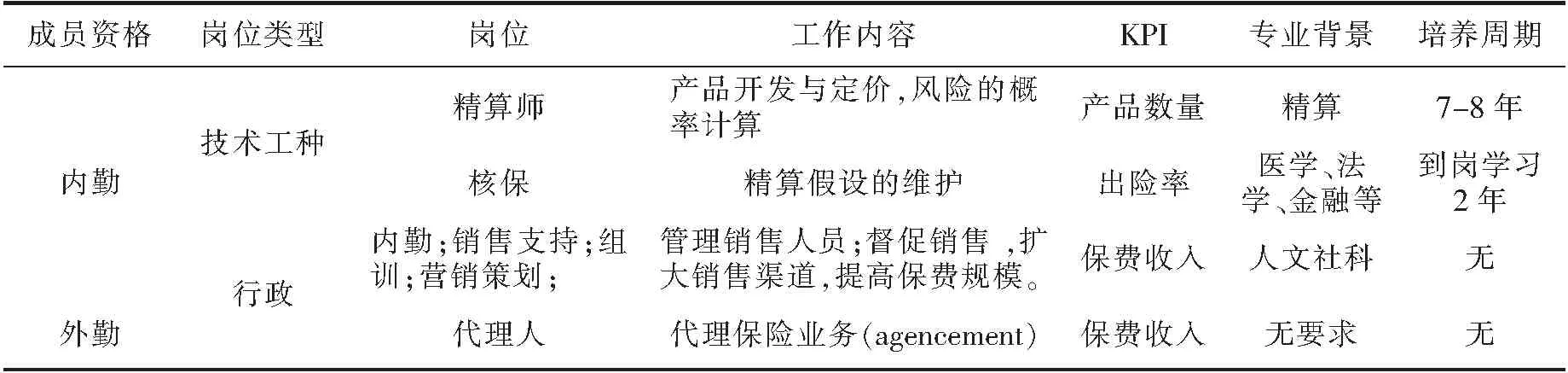

代理实践的展开首先依托于具体的工作组织,这是一个围绕“精算”形成的技术性科层结构。

大多数代理人在入职培训时都会受到这样的话语洗礼:

“保单的每个数字,都是精算师算过的。保险是科学,是大数法则的科学……”(9)摘自田野笔记,2018年8月,A公司培训师S。

在这里,精算作为“科学”的符号象征给代理业务的可信度提供加持,但精算师和代理人平日并不会接触到彼此。笔者多次向营业部同事寻求联络到精算师的可能,往往招来“莫要异想天开”的态度反应:

“精算?那你得去总部,我们这里是基层。”(10)摘自田野笔记,2020年11月4日,G公司H营业部内勤H。

“精算属于金字塔尖儿的工作,一个保险公司就需要那么点人,不像业务员,需求那么大。”(11)摘自田野笔记2020年12月15日,G公司业务主管H。

一个位于“金字塔尖”,一个位于“基层”,描述空间方位的词汇实际传达着社会距离。社会学者早就发现“技术携带着自己的逻辑结构,同时也携带着组织结构”[26]。人寿保险公司在空间上普遍呈现“总—分”形态:“总部”位居北京、上海,“分支公司”位于各个省会,下设“营业部”,如毛细血管般遍布各个城区,是招募培训代理人及营销活动的临时场所。通常是甲级写字楼内的租借场地,会随着营收及人力规模增长而搬迁升级,犹如市场的灵活“脚踵”[27]31。

从原理上看,人寿保险是以数据的精算处理为基础的行业。17世纪大数定律(Law of Large Numbers)的发现使人们明白单个的不确定性在统计层次上会向可预测的确定性转化。这意味着只要有足够的经验数据,一定时间区间和地区内未来死亡发生率就能被有效预测。在此基础上,叠加金钱的时间价值,利润将从三差(利差、费差和死差)(12)利差、费差和死差,即保费投资整体收益与所支付的保险金以及管理费用成本之间的差数。中产生。换句话说,风险概率和投资收益的测算架起了金融运作的基本框架。

因循“开发”到“待售”的工序便不难发现,“总—分”架构是以精算为核心的生产结构的空间投射,也是围绕其形成的等级化劳动安排。精算师担任产品开发的任务,其工作实质为定价,然而保费的厘定与个体客户的风险状况关系不大,更多关乎公司的财务健康(13)现行亚太地区市场国家的保险法普遍要求精算师对产品价格承担法定职责,成熟市场比如英国则要求精算师向公司管理层或董事会报告给定的价格费率产生的利润和资本需要,以及外部投资环境改变时利润变化是否满足利润目标等。:

“开发就是计算保险产品售价多少钱、承担什么责任,保证未来不会出现卖一个亿赔五个亿的情况……最终要考虑在卖出这么多钱之后,减去公司运营成本、代理人的佣金这些经营必要开支,可以给公司创造多少的利润……”(14)摘自访谈笔记,2021年4月10日,JC,北美精算师持有者。

在马克思的时代,机器的发明“造就”了廉价的工人,曾经拥有控制生产过程权的技术工沦为机器的附庸;在19世纪最后25年里,科技的巨大进步引发了新的劳动过程,管理部门变身科学智囊团,劳动过程的每个步骤都最大化脱离了专门的知识与训练。这便是劳动者遭遇的“去技术化”[28]47,与此同时,唯有拥有专门知识的少数人能摆脱简单劳动。在人寿保险产业的分工链当中,精算师就是这类“少数人”。

据统计,截至2020年底,全国共有80位总精算师,而全国寿险公司总数为“71”,与超过“800万”的代理人队伍相比,“珍稀”程度不言而喻。2021年人力资源和社会保障部发布职业资格目录,全行业只有精算师位列其中,其他涉及业务执行的岗位无一在列(15)见中华人民共和国人力资源和社会保障部门户网站:http//www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/rsxw/202112/t20211202_429340.html.。

从中后台技术部门到前台营业部,与精算技术核心的距离对应于一个技术含量和学历水平的“高差”:一位精算师拿到认证至少需要七年(16)摘自访谈笔记2021年4月10日,JC,北美精算师持有者。;而由精算衍生出来的核保核赔(实际是对精算假设有效性的维护),从初级到高级职称也需要三年。

到了“基层”营业部,学历门槛就陡然下降。内勤岗不设专业限制,只要求本科文凭作为能力背书,业务知识在入司之后“现学”即可,而对于代理人,招募和培训的安排则粗放得多:所谓“招募”其实没有知识或技术性门槛,更多是主管级别冲业绩的“增员”行为(17)在代理人制度实行的过去二十年里,仅2010—2018年间,涉及保险代理人的劳动争议和诉讼数量高企,可见中国裁判文书网。争议焦点大多是代理人认为自己是被招聘的员工而要求相应的工资给付或权益。在那之后业内开始有意识地使用“招募”一词。,一个新人经历3天岗前培训就能获取工号,立即开始签单,此后公司会提供“系统培训”。培训师常常强调这套课程的“简单易学”以动员畏难的新人:

“但凡上过高中,不出一个月时间啃下保险营销的基础知识不成问题,聪明点半个月时间就够。”(18)摘自访谈笔记,2020年12月5日,A公司培训师。

更普遍的是“直接向亲朋好友销售保单”,业内称“缘故法”:

“新人把保险法默写下来也不如成交一单的鼓励来得多,卖给亲朋好友其实是最好的方法。”(19)摘自访谈笔记,2020年12月5日,G公司培训师。

泽利泽很早就注意到,作为一种结合法律、金融、医学的复杂产品,人寿保险销售所需要的知识原本应当需要经过长期、耐心且精细的学习与实践才能习得,然而,自保险公司启用代理人开始,针对他们的培训就很少教授保险原理,缺少一般化和系统性的知识[7]212。取而代之的是可复制的话术、套路和与专业无关的社交技巧。从组织运作来看,这正是科层机构以效率为追求的分工的结果。举例来说,专门负责新产品培训的内勤的工作是这样的:

表1 从后台技术工种到前台营业部的分工

“……主推产品出来前我们要参加产品研讨,回到分公司向下传递,成课件传达给培训部。但是每一级培训传导到下一级,都掺入了不一样的个人理解,往往到第二级就打很大折扣了。”(20)摘自访谈笔记2020年12月8日,G公司组训。

这样的劳动安排下,培训师的职责就是让产品变得好教,他们经常淬炼用以快速记忆的公式,比如:

“天下产品三句话:怎么交,怎么领,保什么。”(21)摘自访谈笔记,2020年9月8日,内勤培训师K。

这是一个“knowing what”的教学法,其效果可想而知。在快速“学习”完产品之后,公司会立即对代理人进行考试。笔者记录了一次满分通过该考试的经过:

“题目是选择题,有单选和多选,大多数是PPT上原模原样的内容。PPT仅仅是对这个保险产品合同中涉及的各项时间、计费方式、百分比的机械罗列,背下PPT只需短期的机械记忆。凭瞬时印象,我快速做完了第一遍,满分是80分,得分70,那么一定有一道题做错了,我的确对其中一个题目是比较没把握,从最高的开始懵起,第二次就对了,这一来,我第一个满分通过了考试……可是我对这个新产品仍然一无所知。”(22)摘自田野笔记,2020年11月10日。

不难看出,“考试”实际只是授予销售资格的“例行程序”(23)此处的政策背景是,2014年国家为了简政放权,取消了434项职业资格许可和认定事项,保险行业执业资格考试于2015年叫停。此后各公司自行组织的此类考试,就成为确保销售合规的环节。考试通过后,对应的工号会取得相应产品的销售资格,否则在录单时将被系统卡住。。从招募、培训到授权销售,一系列环节欲图批量制造代理人,以最快的速率将他们和产品一同推向市场。这正是因为在商业闭环当中,代理人位于现金流入的“融资”环节,尽可能扩大代理队伍、赋予销售资格就等于争取更多融资机会。在这样的情况下,培训部门的工作任务总是非常繁重,他们对此怨声载道,但也觉得没有改变的必要:

“以招募进来的人力增速,也只能搭配这类流水式的培训,况且,能留下来的绝对不是因为培训得好。”(24)摘自访谈笔记,2020年12月5日,A公司组训。

与精算、两核相比,代理人在分工组织中的定位恰如哈里·布雷夫曼(Harry Braveman)描述的“去技术化”。当这种定位叠加无底薪、更多权重放在首年、后续逐年递减的佣金设计,相当于在制度上鼓励代理人更快更多地销售新单(25)同样的发现见TAYLOR,M.L.(1958).The Life Insurance Man:A Sociological Analysis Of The Occupation (Order No.5802854).Available from ProQuest Dissertations &Theses Global A&I:The Humanities and Social Sciences Collection.(301944823).BAIN, R.K.(1959).The Process Of Professionalization:Life Insurance Selling (Order No.T-04487).Available from ProQuest Dissertations &Theses Global A&I:The Humanities and Social Sciences Collection.。代理人就这样被设定为毫无技术和专业性可言的“推销员”(26)业内普遍以新人13月留存率计算,约为24%。。

四、隐蔽的“自我技术化”:作为文化工作的代理实践

那么,资深代理人宣称的作为劳动的“风险管理”其依据是什么?田野调查发现:“在游泳池中学游泳”才是资深代理人的常态化学习经验,在业务实操中,风险管理被拆解为一个包含售前、售中和售后的劳动过程。

(一)售前:从“精算”到精打细算

与客户进行初步沟通后,代理人会用1~3天时间制作方案,核心就是保额的计算。业内二十年来流传着一个“双十法则”的“官方版本”,意思是将保额设为家庭年收入的十倍、保费设为家庭年收入的10%。但是实际中,许多代理人都发现这个算法并不“科学”:

“比如客户一年挣30万,按标准算法,以现在的退休年龄,60岁就是900万的价值,按现在的费率,一年保费至少好几万。但这种收入的人,房贷交不交?成不成家?这些问题都很现实。按10倍收入做300万保额,远远超出普通人的实际承受能力了。”(27)摘自访谈笔记,2021年4月15日,代理人Q,从业四年。

这里的保额不是保险公司资产负债表上的未来支出,而是客户担负的家庭责任所内含的经济价值总和。

不同家庭结构、工作和收入,意味着不同的风险承担能力和缺口。这就需要分门别类进行管理。Q的工作日志按照资产拥有量将客户们划分为不同“层级”:

“……普通工薪家庭,年收入10万,100万作保额,1/10作为保费,控制在1万到2万……中产阶级再加上房贷呀车贷等等债务,再减去存款以及现有的保障……私营企业主就要用年收入减去每年的开销,再乘退休前的工作年限,那就是他的身价……”(28)摘自访谈笔记,2021年4月15日,代理人Q,从业四年。

以“身价”“阶层”区别化制定保额的思路乍看正是所谓“以金钱价值衡量生命价值”。然而,在风险管理的角度,这其实是让保额在风险发生时充当家庭经济责任的替代品。这里带有一种“精打细算”“量入为出”的体恤。

“保额当然越高越好,但是不能让保险支出成为他的负担、影响生活质量。”(29)摘自访谈笔记,2020年8月10日,代理人Q,从业四年。对于精算师而言,费率首先以统计层面的风险发生率为基础,而最终合理的费率考虑的是公司资产负债均衡,代理人面对的却是具体的客户及其身后的家庭,群体上1%的发生率对于一个家庭而言只有0和1的区别,合理的保额与保费不仅要能够支撑客户未来生活的稳定,也要匹配于客户的经济能力,为其“安全感”托底。这里的计算实际成了基于生活理性的“文化计算题”。

在这个意义上,方案设计实际是在“风险的概率计算”与“人的生命价值”之间寻求最大公约数。要求得到最优解,社会文化阻力在所难免:

“都说家丑不外扬,财不外露。家庭财务无论如何都带有私密性。卖保险难就难在这。”(30)摘自访谈笔记,2020年4月,代理人J,从业四年。

无怪乎外界多认为卖保险凭借人情关系才能达成,甚至是对人情的功利利用,而事实的另一面是,只有熟悉和信任的关系,代理人才能更好地掌握客户家庭的财务状况。

(二)售中:与“精算公平”周旋

人们或许经常听说“保险不是你想买,想买就能买”,这样一个极具营销色彩的话术,这其实也是对投保环节的客观描述。2020年底,重疾新规即将落地(31)2020年11月6日,保险行业协会更新了《重大疾病保险的疾病定义使用规范,(2020年修订版)》,统一规定了28种重疾的理赔标准。此举的背景是过去数十年,旧的重疾定义已不符合最新的医学发展趋势。其中以甲状腺癌的出险率大大增加最为典型。随着常规体检普及以及颈部B超被广泛采用,甲状腺癌基本上是各家保险公司无论男女都排在前两名的高发重疾,但随着医学进步,甲状腺癌也是治愈率最高的一种癌,治愈率在90%左右,费用也不像其他癌症那么昂贵,而按照旧规,患上甲状腺癌可以获得50~80万的理赔。业内人士因此都将其称作“喜癌”,“恭喜发财癌”。这其实违背了保险的经济补偿原则。2021年,由保险行业协会牵头,对修订了最新的保险疾病病种定义,在重疾险产品中将花费低治愈率高的乳头状甲状腺癌,做了分级处理,这就意味着,按照新定义同样的甲状腺癌级别所获得的赔付会大大减少。此一窗口时期,不少公司打出“择优理赔”的营销策略,只要在新规落地之前投保,就可以按照旧规来理赔,吸引了不少对医疗服务需求较高的非标体客户。,中午11点左右,G公司的智能核保系统已经瘫痪,只能通过人工核保。代理人Y在走廊里打电话,支支吾吾解释着什么,主管H从身后一把抢下手机,对着那边吼起来:

“我们的业务员一天到晚在外就为跑一单,你说不保就不保了!”(32)摘自田野笔记,2020年11月3日。

这正是投保环节核保员与代理人之间紧张关系的缩影。

“投保”看似接近交易的圆满达成,实际对于代理人而言还只是劳动过程进行时,即售中阶段。这一步,客户往往会切身感受到人寿保险违反普通人的生活理性之处,那就是不需要的人才能买到;越需要的人反而越没有购买资格(33)另一具有中国特色的案例是从事零工的农民的意外险。大部分需要爬高或搬运的零工会被划分到四五类高危职业中,无法投保意外险。他们只能无业投保,出险时如果从事的高危工作,则只好接受拒赔。。客户L2019年在单位组织的体检中查出乳腺结节3级。核保结论对L做了“乳腺除外责任”。L感到不解:自己就是担心乳腺问题恶化才买保险,如果乳腺不保,买保险还有什么用(34)摘自田野笔记,2020年11月6日。?客户M在而立之年想为自己的父母买保险,咨询之后却发现价格贵得离谱,甚至出现“保费倒挂”(即所缴保费大于保额),M屡次争取低价投保,代理人反复解释说:

“如果对风险太高的客户一样按健康客户的标准正常承保,那就是对低风险客户的不公平……”(35)摘自访谈笔记,2021年6月,代理人Y。

代理人用以安抚客户的“公平”一说,其实是寿险经营遵循的核心原则——早期的风险互助组织对参保者一视同仁、来者不拒,因而经常将年龄大、身体不健康的人纳入,进而由于出险过多、偿付能力不足倒闭。19世纪,保险公司开始意识到健康水平与死亡率直接相关,于是开始制定差异化的费率,以确保“精算公平”。

前述冲突场景中,核保员所捍卫的也正是精算公平原则:

“核保规定是精算过的,是死的。如果客户不符合,我们当然要毫不手软,公司毕竟不是开善堂的。”(36)摘自田野笔记,2020年11月3日,核保员Y。善堂,广东话里育婴堂、养老院等慈善机构的意思。

而代理人之所以气愤,是因为在实际操作中他们经常感受到原则并非一以贯之地严格被执行,而是跟随业绩需求有所伸缩变化:

“……开门红阶段整个行业的核保尺度都会放宽,因为这是各家公司争相扩业务,上规模的阶段。”(37)摘自田野笔记,2020年11月3日,业务主管H。

弹性的存在让不少代理人感到核保顺利与否,存在相当程度的主观因素,因此他们十分注意维护与核保人员的关系。但核保毕竟是刚性门槛,一旦被拒绝,记录就会共享至行业数据网络,日后购买保险大概率会遇阻。为避免让客户留下“不良记录”,有经验的代理人会自主充当首道核保,这个过程需要学习大量医学名词,看上百页的病历。而这正是由于可量化的生物医学指标于商业而言是最经济的筛选工具。早期保险公司曾聘请医生对申请人进行观察以评估健康状况,但随着业务量增加,不得不引入标准化体检,后来由于体检增加经营成本,大多数保险公司直接要求客户在投保时填写一份根据核保医学制定的标准化问卷,比如:

“目前或过往患有下列疾病或症状:白血病,三级以上,高血压,收缩压大于180mmHg,舒张压大于110mmHg,糖尿病,冠心病/冠状动脉狭窄,心肌梗死,风湿性心脏病,心功能不全二级以上……”(38)摘自田野笔记,2020年11月3日。

不难想象,客户面对晦涩的医学名词,经常产生阅读障碍,然后索性闭眼全选否,这就会给理赔埋下隐患。在医疗数据互联的背景下,医院门诊和住院病历长期电子化存储,医保网络覆盖的用户健康数据极为透明,保险公司有充分的能力和权利调取病历(39)国家卫生计生委、国家中医药管理局在2013年联合发布《医疗机构病例管理规定(2013年版)》,其中第20条规定,当保险公司提供相关材料后,医院可以根据需要提供患者部分或全部病历。保险公司需要提供患者本人或其代理人同意的法定证明材料。,在这种信息优势面前,普通人的记忆力并不够用:

“现在大部分人多少身体都有点问题,一些客户可能体检过,但是他自己根本不记得。”(40)摘自访谈笔记,2021年5月,代理人L,从业两年。

除了“遗忘”这种人之常情,由认知隔阂而埋下的隐患更让人提心吊胆:

“……客户投保前两年查出过肺结节,医生说没事,她就以为没事。结果后来因为甲状腺癌出险,拒赔了。客户觉得保险骗人,因为拒赔理由是她有肺结节没有告知,但是客户认为她出险是因为甲状腺癌,跟肺结节没有关系。但保险首先是一个合同,客户履行了如实告知义务这个保险单才有效。”(41)摘自访谈笔记,2021年11月,代理人H,从业四年。《保险法》第十六条规定:订立保险合同,保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容,并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问,投保人应当如实告知。投保人故意隐瞒事实,不履行如实告知义务的,或者因过失未履行如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除保险合同。投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费。投保人因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费。

设置“如实告知”的目的在于将支付风险控制在精算假设范围内,因此客户当前的健康风险就是未来风险的“预警”。而客户对自身健康状况的理解往往来自医嘱,临床医学关注病人的当下状况,医学指标为医生是否进行医疗干预提供参考,很多时候为了照顾患者情绪,医生会安慰剂式地说“没事”。这就意味着很多时候客户并非有意“欺骗”,但他们理解的“健康”并不等于保险公司定义的“无风险”。

在这样的情况下,代理人的协助就不可或缺。每次帮客户投保前,Y会索要客户以往所有体检报告、反复确认近期是否有过门诊就医,核对整理病历、梳理重要指标的发展轨迹,甄别哪些体检结果会影响核保。随着常规体检的普及和医疗器械的精细化,螺旋CT可以检出几毫米的肺结节,磁共振足以检出细微的囊肿,风险筛查技术的进步导致投保门槛整体抬高,代理人自然产生了催客户买保险的紧迫感:

“20年前卖保险求的是单子,20年后卖保险,只求能顺利承保。”(42)摘自访谈笔记,2020年11月,代理人Y,从业五年。

如此便不难理解,何以开篇那位宣讲者会把自己的工作定义为“协助客户与风险赛跑”,这并不只是一种自我美化。不过,客户往往很难有这种“并肩作战”的体验,他们更容易认为代理人的大力动员无非就是为了业绩和佣金。

(三)售后:风险的追踪与承诺的兑付

既有研究普遍将人寿保险视同普通商品,局限于对营销策略、消费逻辑[29]或交易情境[30]的考察,忽视其作为金融合约的跨越时间属性。2020年11月的一个午后,G公司前台,一位女性客户正在控诉自己的代理人:

“我的代理人,人都找不到,当初卖给我的时候说得好听,要不是我自己追着问,我的保费都忘记交了。”(43)摘自田野笔记,2020年9月,客户X。

售后服务缺位导致的纠纷并非个例。比如客户离婚后未及时进行保单受益人变更导致钱被前任取走,或因更换手机号未收到提醒而缴费逾期(44)摘自田野笔记2021年5月。。这正是因为人寿保险构建了一种区别于普通商品的售买关系(45)绝大部分的商业医疗保险都是一年期的短期产品。保险公司可能会下架,要选择保证续保的产品。续保有可能变更合同内容,这是医疗险的通病,也是保险公司经营的必须和权利。如果不续保新版本的产品,随着治疗手段的变化,老版本可能跟不上医疗的变化。。代理人常常说:

“从签单、成交的那一刻起,风险管理的工作其实才真正开始。”(46)摘自访谈笔记,2021年8月,代理人L。

这样的交易是人类学家弗洛伦斯·韦伯所定义的“未结清的权利—义务”关系[31]152。保单合同跨越数十年,意味着它会穿越经济周期、经历通货膨胀,从而现金价值也面临“缩水”的不确定性:

“我2000年买的保单,到最后拿到的保费还没有我交的保额多。”(47)摘自访谈笔记,2020年11月,客户T。

一个保单有效的数十年内,手术水平、医疗器械、药品研发日日不停息地更新迭代,但医学技术进步并不等于能带来更普惠性的健康资源,反而可能意味着更高昂的检查、手术、药物费用,普通人的支付能力在这样的变化面前总是被动、削弱。L就曾体会过这样的无力感:

“……客户刚确诊胃癌时最先想到了妈妈给她配置的保险,结果合同找出来一看就傻眼了,这个10年前的保单保额只有2万,客户当时跟我说心一下就凉了半截。”(48)摘自访谈笔记2021年8月,代理人L。

意识到保险在售后同样处在“不确定性”当中,“风险追踪管理”就成为工作的重要内容。这需要极致耐心,笔者曾记录一位代理人如何落实:

“L为每一个客户制作了专属彩页。随着客户年龄增长、家庭成员变动及时跟进客户新需求,补充险种……L以保额不足或保额充足对客户进行标注。再对应到家庭的收入和负债情况,把风险缺口计算出来。最后,还需定期检查客户对保单账户有没有及时授信,防止保单失效……”(49)摘自田野笔记,2021年3月。

实际中能做到L这种程度的代理人少之又少。人寿保单动辄跨越数十年,但代理本身却并非稳定可持续的职业,其生存期通常远不及一个保单的期限。由于高脱落率,“孤儿单”乃是业界常态,大多数保单的售后工作经常要由新人代理人来接替。公司会按两种办法进行调配:一是由其入职时的引荐人接管;二是由公司分支机构统一收回,再分配到新人手中。如此安排会给一些新人带来业务机会,但如果遇到一些有历史遗留问题的孤儿单,客户的不满情绪也要由新的代理人来承担和安抚。T在刚入职一年的时候接到一个系统指派的“孤儿单”。这是一段相当惊悚的记忆:

“客户2004年买的重大疾病保险,他认为做了手术应该就算大病了,但实际上他并不是重大疾病(50)所谓的重大疾病,是保险公司根据疾病发生率表进行测算之后作出的规定,有明确的目录,而普通人往往将重大疾病理解为严重的疾病。。他应该是当时买保单的时候业务员为了拿业绩,就讲只要住院怎么样都可以赔。这客户信了。我们去的时候,客户骂骂咧咧从家里面出来,老公在磨刀,吓得我不敢说话,解释也不听,一直骂我,我说我们尽力了,但这个案子情况确实不符合公司的理赔条件,然后她老公突然就停止磨刀了,就要起身,我一看情况不妙赶紧走,就怕他过来对我们怎么样……”(51)摘自访谈笔记,2021年3月,代理人T,从业六年。

这不妨看做人寿保险的治理功能障碍:条款责任架设在精算对“未来”的测算之上,但其承诺却要通格式化的合同定格在“过去”。时空距离让承诺的约定和兑付之间仍旧充满不确定性,而代理人似乎是客户遇到问题时唯一可以宣泄情绪的具体对象。

保单的终结时刻,也就是理赔环节,同样离不开代理人的协调。理论上客户只要把资料提交给理赔部即可,但实际中远非那么简单。

决定理赔速度的首先是资料是否齐全,任何一个环节出现问题都会拖慢进度。这就成为代理人的“分内之事”。每当有客户出险报案,M(52)M,代理人,在A公司的1939天,给53位客户,办理理赔129件,算下来累计赔付了1282772元。会先向客户发送一个材料清单,电话或当面说明每项材料如何开具,有哪些要求,落实一项勾选一项,直到全部确认完毕。这里涉及诸多细节:

“……是原件还是复印件?原件被收走了怎么办?要不要加盖医院公章?公章有什么要求……”(53)摘自田野笔记,2021年6月。

由于资料繁多,经常会用掉几十个“鱼尾夹”和数个“文件袋”。待收集完所有资料,代理人还要扫描留档以防丢失。过程中难免出现意外,虽然缺少的材料只需补齐即可,但是对于客户而言则意味着巨大的沟通成本和时间精力的消耗。

面对这种情况,许多代理人干脆亲自上阵。

“能陪着客户去医院就医的就陪着去。能一次性处理好的资料,一定要一次处理好,别让客户多跑。”(54)摘自访谈笔记,2020年11月,代理人Y,从业五年。

大多数保险公司设置了客服咨询,但很多时候,客户只能得到没有意义的答案。比如缺失了伤残报告,客服只会回复“资料不全,无法获得伤残理赔”;如果追问去哪里做伤残鉴定,则回复“去有资质的保险公司认可的鉴定机构”,以至于客户常常吐槽“这是人工智障吗?”(55)摘自田野笔记,2021年6月。最后还是不得不向代理人求助。

这些琐碎的边角料工作是理赔达成的关键,却很少被重视。

“理赔这个东西,保险公司不想教,大部分代理人也不懂。”(56)摘自访谈笔记,2021年6月,代理人M,从业五年。

理赔能否达成,最终取决于证据链是否与合同约定相符。

“当然,有时候还有那个核赔老师的心情。”(57)摘自访谈笔记,2021年6月,代理人M,从业五年。

“到底能不能赔呢?核赔老师都要被我烦死了。”(58)摘自田野笔记,2021年5月。

心理和情绪的自我管理以“情感劳动”的方式隐蔽进行着:

“大多理赔老师是打杂的苦差事,属于资料的传递工,规定毕竟是死的,就算再急,要注意自己的态度,不可以苛责他人……”(59)摘自访谈笔记,2021年6月,代理人M,从业五年。

不过,情感劳动是否到位其实还属次要,更为根本的问题在于,“赔与不赔”之间,横亘着制度设计与现实情境的隔阂,那是非常具体、复杂多变的边界。比如,病理学诊断是医学界公认的恶性肿瘤诊断的金标准,但实际中模糊不明的情况经常存在,比如医生写了“倾向甲状腺恶性肿瘤”,就会引发理赔员的迟疑。对此心中有数的代理人就要与医生做好前期的沟通(60)摘自田野笔记,2021年3月。;再比如孩子摔伤之后,父母情急之下就近找医院,而如果此时去的是私立医疗机构,医保就会无法报销,这也需要代理人去沟通说明以寻求“通融”(61)摘自田野笔记,2021年4月。。但代理人也深谙许多拒赔情形背后其实是风险责任在科层组织当中各个层级和部门之间的游移:

“他们担心自己理赔之后,总部那边判定不能赔付,那这样就只能自己填坑,所以一开始常常是拒赔,但如果投诉到总部,就很严重了,毕竟理赔才是保险公司的口碑,所以实在不行,到总部投诉也是一个办法。”(62)摘自访谈笔记,2021年3月,代理人T,从业六年。

因此许多拒赔案到最后,不是客户投诉到总部最终得到了“通融”,便是作为新闻报道出现在媒体上。而更多时候,代理人面对的是“刚性认知壁垒”。最典型的是重疾险,经常出现客户买50万保额,最后却只有30万赔付的情形,这时客户往往会感到“保险是骗人的”。普通人很容易将重大疾病直观、感性地理解为“严重的疾病”,然而,在产品设计的逻辑里,所谓“重”并非程度副词,而是有具体可量化、可测算的标准。有时,这些标准会让代理人也感到匪夷所思:

“客户在ICU待了二十多天,但是不符合‘深度昏迷96个小时’,赔不了,和理赔老师沟通了很久,确实没有什么余地。客户很生气,说人怎么可能按照合同去生病呢?医生怎么可能按照合同去治病呢?”(63)摘自访谈笔记,2021年11月,代理人H,从业四年。

“人怎么可能按照合同去生病呢?医生怎么可能按照合同去治病呢?”但这恰恰是依据风险的概率计算来划定精算假设范围、进行风险控制的结果。这种存在于精算师与普通人之间的风险评估与认知的逻辑差异,是让客户产生“保险是骗人的”重要原因,也是代理人无力改变的事情。医疗险当中,条款设计者往往比普通公众更加了解整个国家医疗体系:普通人往往以为只要医保结算了,保险公司就应该赔付。但大陆的医院有公立私立之分,大多数保险产品支持二级以上的公立医院,只有部分产品支持医保定点医院。正如一位从业四年的代理人所说:

“我在自己从事保险前,我都不知道医保定点医院它居然还不是公立的,更何况是客户了。”(64)摘自访谈笔记2020年12月,代理人Y,从业四年。

尽管“每次听到客户打来电话说出险的时候,第一想法就是一定要赔下来”(65)摘自访谈笔记,2021年6月,代理人M,从业五年。是大多数代理人的心声,然而,制度设计与生活实际之间的抵牾、精算理性与实践情境的隔阂却切实存在。保险理赔实践充斥着多元价值的通约和共存[32]。“通约”的达成,需要代理人去悉心对接和协调,其依赖的是情境化、碎片化的“经验知识”。身在一线的代理人常年处于生存的不确定性中,这一现实是否允许他们摸索清楚这一套技术方法,是一个根本问题。或者应该追问,人寿保险作为天然以利润为目标的金融创造,其运作能否允许代理人拥有稳定可持续的职业生涯,系统化习得这些“风险管理”知识?

五、结语

至此,在劳动过程视角下,代理实践呈现为售前、售中和售后构成的工作流。售前的“方案定制”本质是一项“文化计算题”,统计层面可测算和控制的“风险”被置换为单个家庭面临的不确定性,个人的生命风险及其身后对于家庭的经济责任在人寿保险这一金融形式中结合起来,售中本质是“个体风险向保险公司进行转移”,基于精算假设的风险评估逻辑与医生或普通人的认知存在隔阂,代理人在二者之间进行着“解码”和“翻译”。售后由代理人对客户未来的生活轨迹与风险动态进行跟踪,而理赔的最终达成则需要代理人在制度设计与客户之间进行协调与对接。

作为一种现代社会的制度发明,人寿保险的商业化奥秘就在于单个的不确定性在统计层次上会向可预测的确定性转化,这一原理为以风险的概率计算给人类生命定价提供了科学依据,以理性、中立的姿态消解了生命与金钱之间的紧张关系。然而,群体上1%的风险对于个体而言只有0和100%的区别,这一数理悖论的存在意味着人寿保险的设计与生活情境之间格格不入,也就给代理实践留出了操作空间[33]。代理人身处公司与客户之间,也身处精算理性与生活理性之间——精算建立在合并过去的分析和未来的假设基础之上,而代理人却身处“现在”。一切无法衔接的情形,只能随机应变。这是与精算截然不同的“技术”路线,也是本文在标题中使用“精打细算”的用意所在,即与精算的分析理性相对的、普通人的应对不确定性的朴素智慧。

这个意义上,代理是基兰·希利(Kieran Healy)谓之的“文化工作”(66)在有关血液捐赠的研究中,基兰·希利(Healy,Kieran)发现话语制造之于采血组织的动员工作极为重要,采血组织的动员策略生产并维持了利他主义。希利称之为“文化工作”(culture work)。[34]25-28。也是代理人自我定位为“帮客户进行风险管理”“协助客户与风险赛跑”的自洽基础。然而,这项工作的本质在代理人的体制设计中显然被掩盖了。前多后少的佣金只奖励“卖出去的结果”,却掩盖了“如何卖出去”的过程。最后,值得一提的是,人寿保险革新了有关“不确定性”“风险”和“投机”的理解,并且形成了对不确定性进行主动干预和管理的理性技术[7]1-10。这一技术“历史地”产生于欧洲国家大航海时代以来的文化与政治经济的整体转型当中。20世纪90年代,当人寿保险作为“商品”被引入中国,正是人寿保险商业版图的全球扩张与中国大陆的内外政治经济转型的交会。中国社会并没有准备好理解和接纳这项根植于17世纪以来西方社会漫长的演进过程中的制度发明。彼时涌入行业的第一批中国代理人,实际是国内政治经济转型催生的下岗工人,他们更没有准备好:在自己销售的商品面前,他们没有作为自主性之基础的技术以及知识可言。