贸易政策与产业政策协调的动态演化

李秉强,祖雪茹,王 珊

(江西科技师范大学 江西职业教育与产业发展研究院,江西南昌 330038)

一、问题的提出

在百年未有之大变革背景下,产业实现稳健的转型升级,应该是实现中国式现代化的重要任务。然而,贸易和产业的发展从来都是相互依存的,伴随全球性市场的形成,贸易政策和产业政策的相互影响已成为常态,且两大政策的协调发展应该是我国避免陷入“中等收入陷阱”和实现经济社会中长期发展目标的重要着力点。然而,我国近年来光伏产业、铜版纸产业、通讯产业等多个案例,表明我国政府所采取的两大政策在市场上无法取得协调一致的效果,这既有国内因素的钳制,也有国外因素的制约。得到政策保护的国内产业,当它在产业目录和外商投资产业中又属于鼓励类产业时,双重乃至三重的保护容易使其产能过剩,不得不依赖出口,进而遭遇到激烈的贸易摩擦。这一常见现象背后,说明我国的贸易与产业两大政策存在明显悖论,已严重影响到我国产业政策功能的发挥。随着全球化与逆全球化两股力量的较量加剧和国内经济发展新格局的到来,贸易与产业两大政策的协调运作对我国未来产业发展意义重大。

关于贸易政策和产业政策的关联性,国内外学者进行了大量研究,主要集中在有关产业政策影响贸易政策研究、有关贸易政策影响产业政策研究、有关贸易政策与产业政策协调发展研究等三方面。关于产业政策影响贸易政策,代表性的研究切入点有产业政策影响贸易政策认识[1][2]、创新政策影响贸易政策[3][4];关于贸易政策影响产业政策,代表性的研究切入点有贸易政策对我国产业发展的影响[5][6]、基于技术扩散或创新视角考查贸易政策对产业政策影响[7][8]、贸易政策影响产业发展驱动[9][10];有关贸易政策与产业政策协调发展,代表性的研究切入点有贸易政策与产业政策协调性[11][12]、特定产业贸易与产业政策协调[13][14]。

贸易政策与产业政策的协调推进,其实质上是不同行为主体动态博弈的结果。诚然,前述提及的国内外大量研究,也印证了贸易政策与产业政策会产生互动关联,但是暂没有检索到从动态博弈视角剖析两者关联性的文献,而这正是本文的研究切入点。随后,基于成本-收益核算并结合效用函数,解析出不同参与主体在贸易政策与产业政策协调发展举措上的利得,并通过动态演化博弈判断不同参与主体的互动和动态均衡。

二、理论模型

产业(企业)发展是多重因素综合作用的结果,既受自身发展状况影响,又受外在因素特别是政策因素的冲击。从机制层面看,主要包括市场机制和非市场机制两种,而非市场机制与政府出台的相关政策或举措直接关联。因此,企业在发展过程中,不仅要充分挖掘自身的比较优势和竞争优势,还需要积极考虑相关政策的影响绩效[15][16]。产业是中观层面,是由微观个体即企业构成的。随后,在考查贸易政策与产业政策协调发展举措的影响时,从企业视角进行诠释。企业收益(红利)主要包括两方面,分别为自身红利和政策红利,即:

其中,ID、It、Po 分别表示企业收益、自身红利、政策红利。

企业自身因素,如资源优势、成本优势、技术优势,会转化成企业发展的内在核心竞争力,进而会产生自身红利。然而,目前无论哪个国家或地区(区域),企业发展都是多重因素叠加的结果,特别是各类(种)政策会对企业发展产生显性的冲击。尤其是,无论哪种类型的企业,都可将之隶属于产业层面,进而相对内向的产业政策和相对外向的贸易政策就会与之形成直接关联。同时,为简化模型,将扶持或影响企业发展的针对内向型经济发展的政策均视为产业政策,而将影响企业发展的针对外向型经济发展的政策均视为贸易政策。此外,积极加快外向型发展,如“走出去”、“引进来”,是企业维持更强竞争力的重要保障[17][18][19][20]。诚然,我国自2020 年开启的双循环经济发展战略,在一定程度上会弱化外向型经济对企业发展的影响,但在经济全球化的背景下,外向型经济的充分挖掘,即有效利用贸易政策,是企业获取政策红利的重要路径。由此,企业的政策红利与自身红利存在着一定程度的联系。

基于效用理论和上述提及的发展红利双重性,令企业的效用函数为:

如企业要实现所获得红利的合理配置,则需要满足:

求解一阶导数,可得:

将It 与Po 的关系式代入式(1),得到:

考虑到需要考察的主要是政策红利对企业收益的影响,由此将其他变量视为是固定的,而将β 视为是可变的。对Po 求一阶导数,即∂Po/∂β=,鉴于α、β 均大于0,此时∂Po/∂β>0。对Po 求二阶导数,得到∂Po2/∂β2=。可知,一阶导数大于零而二阶导数小于零,显示出在将企业收益视为相对固定(不变)的情况下,Po 有极大值而无极小值。并且,在其他变量保持不变的情况下,Po 与β 呈现出明显的正相关,即β增加会导致企业获得的政策红利显性增大。这从侧面也可表明,在逐利性和获取更大效用的本质下,企业会在自身红利和政策红利两方面作出相应的替代性选择。如政策红利能带来更大的效用,则基于理性经济人假设,企业会遵循消费者均衡理论中的均衡条件,通过支出更多的资源或要素以获取各种政策带来的既有和潜在收益(福利)。

从我国经济社会发展背景看,逆全球化、双循环新发展格局、中美关系倒退以及其他反华势力日益抬头(如,立陶宛、日本、英国)等,致使企业的发展空间受到了一定程度的制约。此外,我国由粗放型向集约型经济的转变、经济高速增长向高质量增长的转变,也彰显了企业的生存空间日益受到挤压。如,2022 年一季度,我国46 万家企业倒闭、310 万家个体户注销营业[21],即日均达到4 万家,更是显示了在多重压力下,企业负载前行的压力明显。事实上,自2008 年次贷危机以来,我国经济发展的转型趋势显著,各级部门积极出台了大量促进企业发展的政策或举措,而这成为了企业获得稳健发展的驱动器,且这种政策红利在现行背景下应该会得到更大程度的强化。特别是,不同类型的政策如何达成“1+1>2”的效果,即实现协调发展,成为了各级政府重点关注的议题。为此,从政策红利视角看,企业(产业)发展与政策协调之间应该存在着动态的关系。随后,采取动态演化模型进行关联性的理论解析。

三、动态演化模型

(一)行为主体成本-收益假设

鉴于考察的侧重点为产业政策与贸易政策的协调对产业发展的影响,而各类政策的制订与实施由各级政府(简称:政府)完成。因此,可将政策红利分为产业政策、贸易政策和两大政策协调等三部分。同时,为简化模型,将政府和企业的关注点聚焦于两大政策协调,而将产业政策和贸易政策的红利视为是不变的。即,如企业仅为获取产业政策或贸易政策的红利,不需要额外支付其他成本,但获取两大政策协调发展则需要付出相应的成本。此时,对于产业(企业)发展而言,Po 为政策效果,既包括单一政策成效,也包括政策叠加导致的效果调整,即将之分为产业政策、贸易政策、产业政策与贸易政策交互(即:协调发展)的效果。设定,贸易政策和产业政策实现协调发展会产生外部收益ER 和外部成本EC。鉴于政策协调能产生正外溢性[22][23],此时ER 应该大于EC,否则政府就没有实施贸易政策与产业政策协调发展举措的动力。考虑到政策的出台是各级政府的自主行为,且如能实现贸易政策和产业政策的协调发展,将会对区域经济和社会发展带来显性的正向效果。进而,政府会通过各种方式鼓励或制约企业协同贸易政策与产业政策的协调发展战略,这是由政府是经济和社会发展的“守夜人”角色所决定的。

从政府的私人成本和私人收益看。对于贸易与产业政策的协调发展,政府有选择遵从与不遵从两种策略。如选择遵从策略,为推进该策略需要付出额外的监督成本gc。此外,如某企业选择了协调发展战略而没有采取行之有效的举措,则会遭到政府的相对抵制而产生成本gp(在一定程度上可视为是罚金),即获取了政策红利但没有实施配套做法。

从企业的私人成本和私人收益看。如政府实施了助推贸易与产业政策协调发展的举措,企业有跟进与不跟进两种举措。假如选择了跟进举措,政府会通过各种方式给予企业补贴ipr(如,直接补贴、税收减免、用地优惠),而企业为配合实施该举措需要投入成本ic1(可视为通过寻租获取协调发展举措可能产生的红利而需要付出的成本,如拜访政府部门产生的显性和隐性成本,无论政府出台相关政策与否,将该部分支出视为额外支出,且政府部门也无法直接获取。)和付出成本ic2(即,为跟进协调发展战略而需要对工艺、技术、生产函数等进行改造而付出的成本。),且能从两大政策协调发展中导致的效率或效能提升而获取收益ie。如没有采取跟进举措,则会由于生产效率或效能的下降而造成损失ic3。此外,企业享受了协调发展举措的政策红利而又没有有效实施时会被政府处罚gp(即,前述所提及的政府罚金)。

对于企业而言,选择是否跟进贸易政策与产业政策协调发展举措,应该有着多方面的考量,如通常会涉及到资产专有性、专款专用、契合协调发展政策需要付出的努力、潜在收益未必足够吸引企业参与其中、获取相关收益可能会存在较长滞后期等。事实上,我国企业总体处于粗放型的发展状态,而贸易政策和产业政策及其协调发展的举措,侧重于实现结构优化(如,贸易结构、产业结构)[24]、产业升级[25]、淘汰过剩或落后产能[26],这对于企业获取该类举措的红利存在较大的压力,特别是我国企业目前总体处于渐进式创新阶段[27]。诚然,我国的创新力在近年得到了显著提升,如全球创新竞争力指数由2012 年的34 位提升到2021 年的12位[28],但这并没有改变创新能力相对不高的总体格局。此外。我国在积极助推渐进式创新向颠覆式创新转变,如大力鼓励企业加快数字创新[29],而对我国绝大部分企业而言,这种类型的创新在短期内难以有效实现。又如,从发展水平看,我国绝大部分企业目前处于工业1.0 或2.0 时代[30],这更彰显了我国企业发展水平总体相对偏低的既定事实。

为考查贸易和产业政策协调发展举措的影响,从企业和政府两个维度评估其效用(为简化处理,将收益视同效用),同时将PG 和PI 分别视为政府和企业未考虑实施或跟进协调发展举措的效用(收益)。此外,由前述假设可知,在考查各行为主体对待协调发展举措态度时,重点探讨了企业跟进举措对其成本-收益的影响,而对于政府的成本-收益分析相对弱化,这应该与该动态博弈的最为核心或关键点为与企业直接关联,即企业对贸易政策与产业政策协调发展的态度决定了政府采取协调发展举措的有效性。

(二)行为主体策略效用评估

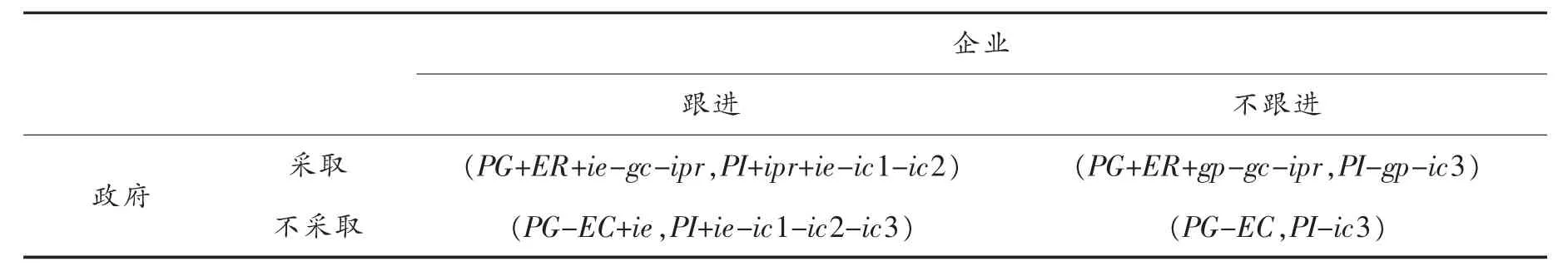

基于前述提及的成本-收益假设,解答出各参与主体在不同策略下的利得(Payoff,或称之为支付)。有一点需要强调的是,政府在考虑收益和成本时,需要将社会成本和社会收益纳入其中,即从外部性视角进行剖析,这与政府能充分获取或需要承担由此形成的外部效应直接相关。考虑到无论是政府还是企业,均存在两种不同的策略,进而可将之纳入动态博弈模型进行分析,其博弈支付矩阵详见表1。

表1 博弈支付矩阵(Payoff)

设定p 和q 分别为政府实施协调发展战略和企业跟进协调发展战略的概率。政府为了实现在全国或特定区域的经济社会福祉的提高,有着更大的利益动机来实现贸易政策与产业政策的协调发展,而企业更多的是基于自身利益视角考虑是否选择跟进协调发展战略,且有相当部分的企业由于达不到或不愿达到设定的要求而放弃了政府倡导的协调发展战略。从这方面讲,p 应该会大于q,即政府实施贸易政策和产业政策协调发展的意愿(或概率)要大于企业采取跟进协调发展举措的可能性。随后,采取动态演化剖析政策和企业是否选择或跟进贸易政策与产业政策协调发展举措。为进行动态演化分析,首先需要给出不同行为主体在不同条件下的期望值函数,即需要给出政府和企业在不同策略条件下的期望均值。

设政府实施采取策略、不采取策略、平均期望值的效用分别为UG1、UG2和UG,结合表1,可知UG1=q(PG+ER+ie-gc-ipr)+(1-q)(PG+ER+gp-gc-ipr),即UG1=PG+ER-gc-ipr+(1-q)·gp+q·ie、UG2=q(PG-EC+ie)+(1-q)(PG-EC)=PG-EC+q·ie、UG=p·UG1+(1-p)·UG2。

设企业实施跟进策略、不跟进策略、平均期望值的效用分别为UE1、UE2和UE,结合表1,可知UE1=p(PI+ipr+ie-ic1-ic2)+(1-p)(PI+ie-ic1-ic2-ic3),即UE1=PI+ie-ic1-ic2+p·ipr-(1-p)ic3、UE2=p(PI-gp-ic3)+(1-p)·(PI-ic3)=PI-ic3-p·gp、UE=q·UE1+(1-q)·UE2。

需要作出说明的是,为便于后续的模型分析,没有将UG和UE中的各子项(即相应的Ui1和Ui2,i 分别为G 和E)进行分拆计算,而只是给出了与各子项的关系表达式,即各自在不同策略下形成的期望值及其概率之和的汇总。

四、动态均衡演化

将贸易政策和产业政策协调发展视为一个复杂的系统,将政府和企业分别作为参与主体。考虑到不同参与主体是否推进(或:采取)协调发展举措均存在一定程度的不确定性,为此拟从演化博弈论(Evolutionary Game Theory)中的复制动态方程(Duplicate Dynamic Equation)和演化稳定策略(Evolutionary Stable Strategy)来进行诠释。如在复杂系统中的失衡状态会向稳定状态转向,则由此形成的为演化均衡[31],且吴克晴和冯兴来[32]基于进入强度系数对复制动态方程的稳定性进行了改进。如仅从国内研究看,学者采取动态演化均衡从不同视角进行了剖析,如WTO 谈判中的利益分配[33]、企业排污[34]、不同类型产业融合[35]、企业成长[36]、再制造策略[37]、国际市场产业联系[38]。随后,采取复制动态方程,从政府、企业及其互动三方面解析动态演化,且判断均衡结果的稳定性。

(一)企业的复制动态方程

考虑到q 为概率,进而0<q<1。为此,F(q)与0 的关系取决于ie-ic1-ic2+p·(ipr+gp+ic3)。若ie-ic1-ic2+p·(ipr+gp+ic3)=0,即p=(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3),此时F(q)=0,可认为企业的复制动态方程处于稳态。进而,只有满足ic1+ic2>ie 时,企业才会有动力来跟进政府采取的贸易政策与产业政策协调发展举措。此外,由p 的表达式可知,其分子与分母需满足关系式ic1+ic2-ie≤ipr+gp+ic3,即企业付出的成本差需小于企业可能由此获得的收益之和(ic3 是企业没有采取协调发展举措可能的损失,这在一定程度上可视为采取协调发展举措带来的收益)。

当p≠(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)时,F(q)的临界值为p 为0 或1。当呈现出演化稳定策略时,要求F'(q)<0,而一阶导数的表达式为(1-2q)·[ie-ic1-ic2+p·(ipr+gp+ic3)]。当p>(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)时,q=1 是稳态均衡;当p<(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)时,q=0 是稳态均衡。

得到结论1:企业跟进行为与政府是否采取协调发展举措直接相关,其演化均衡值决定于政府采取协调发展举措的概率。

(二)政府的复制动态方程

考虑到p 为概率,进而0<p<1。为此,F(p)与0 的关系取决于ER+EC+gp-gc-ipr-q·gp。若ER+EC+gpgc-ipr-q·gp=0,即q=(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp,此时F(p)=0,可认为政府的复制动态方程处于稳定状态。进而,只有满足ER+EC+gp>gc+ipr 时,政府才会有利益驱动来实施贸易政策与产业政策协调发展举措。此外,由q 的表达式可知,其分子与分母需满足关系式ER+EC≤gc+ipr,即协调发展导致的外部效应小于政府付出的成本之和,这也可彰显出政府需要付出较大的成本,才可能有效推动贸易政策与产业政策实现协调发展。

当q≠(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 时,F(p)的临界值为p 为0 或1。当呈现出演化稳定策略时,要求F'(p)<0,而一阶导数的表达式为(1-2p)·(ER+EC+gp-gc-ipr-q·gp)。当q>(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 时,p=1 是稳态均衡;当q<(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 时,p=0 是稳态均衡。

得到结论2:政府采取贸易政策与产业政策协调发展举措与企业是否采取跟进举措直接相关,其演化均衡值决定于企业采取跟进举措的概率。

(三)政府与企业的博弈

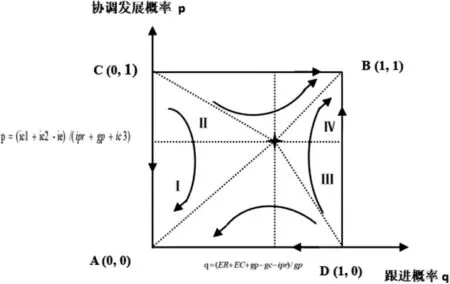

为考查政府和企业对贸易政策和产业政策协调发展的反馈,基于角点解A(0,0)、B(1,1)、C(0,1)、D(1,0)和临界值★((ER+EC+gp-gc-ipr)/gp,(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)),将之分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和临界值等五个区域(点)。其中,Ⅰ包括q<(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 和p<(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)合围的区域,Ⅱ包括q<(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 和p>(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)合围的区域,Ⅲ包括q>(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 和p<(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)合围的区域,Ⅳ包括q>(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 和p>(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)合围的区域。详见图1。基于不同区域的稳定性,将之分为收敛区域、不确定性区域和临界值点。

图1 贸易政策与产业政策协调发展的政府与企业关系动态演化图

临界值点。在★点,即q=(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp、p=(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3),此时对政府是稳定的,但对企业是不稳定的,进而可认为企业实施跟进策略是不稳定的。只有当政府实施协调发展的举措达到一定临界值后,企业才会有利益动机实施跟进举措。

收敛区域。在区域Ⅰ,无论是政府还是企业,均存在向点A(0,0)扰动的趋势以实现纳什均衡,其最终结果是政府不实施协调发展举措而企业也不采取跟进策略。与之相似的是,在区域Ⅳ,均存在向点B(1,1)推进的趋势以实现纳什均衡,其最终结果是政府实施协调发展举措且企业随之跟进。事实上,点A(0,0)和点B(1,1)均为纳什均衡,即占优均衡。

不确定区域。该区域包括区域Ⅱ和区域Ⅲ,即只要企业跟进协调发展策略的概率和政府实施协调发展举措的概率,一个大于临界值而另一个小于临界值,均会导致出现一头热一头冷的格局,即无法实现政府与企业在两大政策协调发展方面的占优均衡。

结论

在我国加大经济改革以释放政策红利的背景下,实现不同政策的协调发展以促进产业提升,应该成为重要的政策导向。与此同时,刘易斯拐点、内生技术要求升级、国家加大推进产业转型调整等,均会促使或要求企业与国家层面的主要政策保持一致,在获取较大的政策红利的同时实现更大的发展空间。进而,政府有着较强的利益动机来实现贸易政策与产业政策的协调发展并采取相应的举措,由此突破p=(ic1+ic2-ie)/(ipr+gp+ic3)的临界值应该是实现经济高质量发展的理性选择。此外,企业也会在贸易政策与产业政策协调发展举措的引导下加强国内外市场、生产改进等方面的提升,进而增强与政府倡导的协调发展举措的向心力,即在采取跟进策略的概率上,超越q=(ER+EC+gp-gc-ipr)/gp 的临界值也应该是次优或最优选择。从这点来看,政府和企业均有促使贸易政策与产业政策实现协调发展的现实要求。