儿童结核性脑膜炎继发癫痫的临床特征及影响因素分析

石家云 周海依 危松青 江杰 吴蕾

【Fundprogram】 Project of Scienfic Research Plan of Hunan Provincial Health Commission (C2019130)

虽然全球结核病发病率呈总体下降趋势,但儿童发病率及死亡率居高不下,儿童结核病负担逐年增加[1]。结核性脑膜炎(tuberculous meningitis, TBM)是由结核分枝杆菌引起的中枢神经系统非化脓性炎症,是儿童较为常见的中枢神经系统感染之一,也是儿童结核病中病情最重、危害最大、破坏性最强的类型。尽管予以足量足疗程的化疗,仍有约50%的患儿留有不同程度的神经系统后遗症,表现为癫痫、肢体瘫痪、痉挛、颅神经麻痹、发育迟缓、慢性脑积水,以及视力、听力和语言障碍等[2-3]。据报道,TBM中癫痫发生率为17%~93%,远高于其他中枢神经系统感染性疾病。这可能与TBM患儿易发生颅内压升高、脑水肿、脑积水、脑膜刺激、结核瘤和脑缺血性病变等因素相关[4]。TBM继发癫痫患儿常伴发神经精神障碍性疾病、心理社会功能受损、学习成绩下降和病耻感,患儿的生活质量往往低于同龄儿童[5]。此外,TBM继发癫痫的治疗需要不同的管理策略,特别是当抗结核和抗癫痫发作药物(antiseizure medications,ASM)之间存在明显药物相互作用风险时。因此,应早期重视TBM患儿继发癫痫的相关因素,以尽可能减少TBM继发癫痫的发生。但目前关于TBM继发癫痫的影响因素、潜在机制和癫痫发作对患者预后的影响研究还较少,本研究旨在评估TBM继发癫痫的影响因素,为早期识别并评估TBM患儿病情、尽早干预、改善预后起到重要的作用。

对象和方法

一、研究对象

采用回顾性研究方法,依据入组标准选择2018年1月1日至2022年1月1日南华大学附属长沙中心医院儿童结核科收住入院的151例TBM患儿临床资料,排除不符合入组标准的15例患儿(分别为甲基丙二酸血症1例,临床资料不完整6例,死亡8例),最终纳入136例患儿。患儿年龄范围为1个月至14岁。根据TBM恢复期是否继发癫痫,将患儿分为继发癫痫TBM组(继发组)和未继发癫痫TBM组(未继发组)。

纳入标准:(1)所有患儿均符合第8版《实用儿科学》[6]TBM诊断标准,均为确诊和临床诊断的TBM;(2)继发癫痫符合癫痫诊断标准[7];(3)患儿所需临床资料完整。

排除/剔除标准:(1)无法排除其他原因的中枢神经系统疾病;(2)罹患TBM前已诊断有癫痫;(3)除外遗传代谢性疾病;(4)患儿所需临床资料不完整;(5)随访中死亡。

二、研究方法

1.资料收集:查阅符合入组标准的TBM患儿的首次住院病历,收集性别、年龄、TBM分期,以及是否合并发热、意识改变、神经系统局灶症状(肢体瘫痪、共济失调、感觉障碍等)、脑神经麻痹、中枢神经系统以外的结核病、头部CT/MRI改变(脑积水、基底膜强化、结核瘤、脑梗塞)等临床资料。同时,收集实验室相关检查资料,包括脑脊液压力、白细胞计数、蛋白质、葡萄糖、氯化物、腺苷脱氨酶(adenosine deaminase,ADA)水平及病原学检查;外周血白细胞计数、血红蛋白、C反应蛋白、血红细胞沉降率、血钠(轻度低钠130~135 mmol/L、中度低钠120~129 mmol/L、重度低钠<120 mmol/L)、血氯等实验室指标;随访1年期间患儿定期门诊复诊、再住院病历及电话回访情况。收集TBM恢复期患儿是否有癫痫发作及已诊断癫痫患儿使用抗癫痫发作药物后再次癫痫发作及发生药物不良反应的相关情况。

2.TBM诊断标准:(1)确诊标准:有TBM临床表现,如发热、头痛、呕吐、烦躁、颈部强直、抽搐、意识改变、局灶神经功能缺失等,且符合以下1项即可确诊:①脑脊液抗酸杆菌染色阳性;②脑脊液分枝杆菌培养阳性;③脑脊液结核分枝杆菌核酸检测阳性;④脑或脊髓组织学变化符合结核病病理改变,且抗酸杆菌染色阳性。(2)临床诊断标准:具有脑膜炎的临床症状和脑脊液特征性表现(外观清亮、细胞增多、蛋白升高和葡萄糖降低),同时符合以下2种及以上表现者可临床诊断为TBM:①近期体质量减轻;②与痰涂片阳性家属有密切接触史;③头颅CT或MRI表现符合TBM;④肺部影像(胸部X线摄片或CT)有肺结核表现;⑤结核菌素皮肤试验(TST)或γ-干扰素释放试验(IGRA)阳性;⑥除脑脊液外的其他临床样本分枝杆菌培养阳性或抗酸杆菌涂片镜检阳性。(3)TBM继发癫痫:将TBM恢复期患儿仍有反复癫痫发作诊断为TBM继发癫痫。

3.TBM分期:按照TBM病情严重程度将其分为3期[8]:Ⅰ期,表现为非特异性中毒症状,如发热、消瘦等;Ⅱ期,格拉斯哥评分为10~14分或出现局灶性神经系统体征,如脑神经麻痹;Ⅲ期,格拉斯哥评分<10分,出现严重脑神经、脊神经和脑实质损伤,严重者发生昏迷。将症状和体征好转、脑脊液常规和生化正常或接近正常及头颅影像学无进展等判定为TBM恢复期。

4.癫痫定义和发作类型:(1)定义:2014年国际抗癫痫联盟(International League Against Epilepsy,ILAE)推出癫痫实用性定义[7],将符合以下任何一种情况确诊为癫痫:①至少间隔>24 h的非诱发性(或反射性)发作;②出现1次非诱发性(或反射性)发作,并在未来10年内再次发作的风险与2次非诱发发作后的再发风险相当(至少60%);③诊断为某种癫痫综合征。(2)发作类型:2017年ILAE依据发作时的临床表现及脑电图支持,将癫痫的发作类型分为4类[9]:①局灶性发作:始于大脑局部或一侧的区域或细胞网络;②全面性发作:发病时涉及大脑双侧的神经网络,全导广泛放电;③未知起源:不明确癫痫发作的类型;④局灶性继发双侧发作:癫痫发作从一侧或部分大脑开始,并扩散到两侧。将1次癫痫发作持续30 min以上,或反复发作而间歇期意识无好转超过30 min定义为癫痫持续状态。

5.治疗方法及抗癫痫发作药物疗效评估:所有患儿均参照世界卫生组织指南[10]推荐,采用标准化抗结核治疗方案,强化阶段使用四联药物(异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇)治疗2个月,巩固阶段使用异烟肼、利福平治疗10个月,同时给予糖皮质激素辅助治疗。癫痫患儿治疗参考《儿童神经病学》[11],根据癫痫发作类型选择适当的抗癫痫发作药物,首选单药治疗,发作未能控制联用第二种或更多种抗癫痫发作药物。以癫痫治疗前3个月的平均发作频率为基线,记录随访1年中癫痫发作的频率,将无发作视为“完全控制”,将发作减少≥50%视为“有效”,将发作减少<50%或发作频率增加视为“无效”。

三、统计学处理

采用SPSS 25.0软件进行数据的统计学分析,正态分布的计量资料以“均数±标准差”描述,两组间差异的比较采用两独立样本t检验;非正态分布的计量资料以“中位数(四分位数)[M(Q1,Q3)]”描述,两组间差异的比较采用非参数检验。计数资料以“例(百分率/构成比,%)”描述,两组间差异的比较采用χ2检验或Fisher精确概率法。采用多元logistic 回归方程分析TBM患儿继发癫痫的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、TBM患儿未继发癫痫与继发癫痫的临床相关因素分析

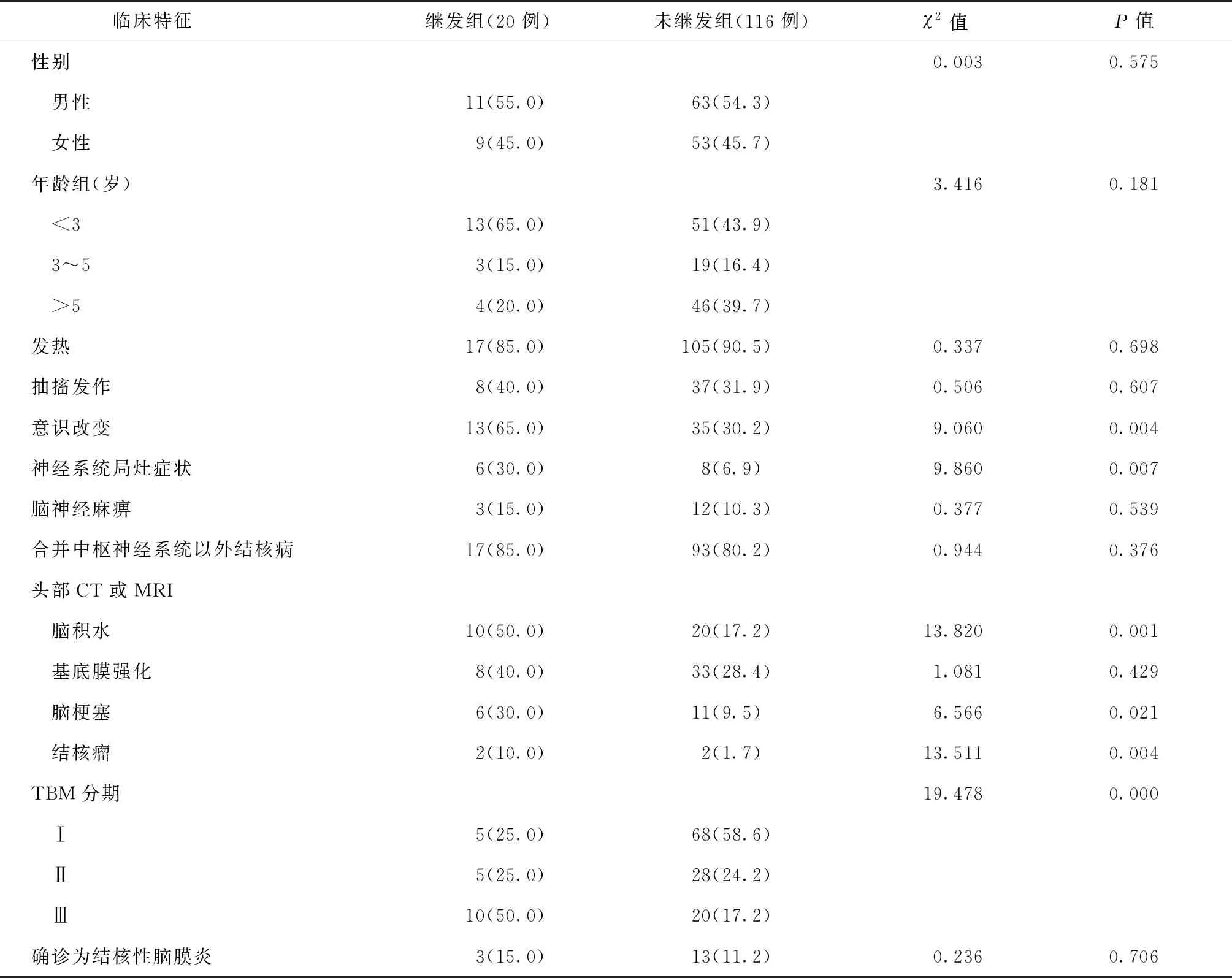

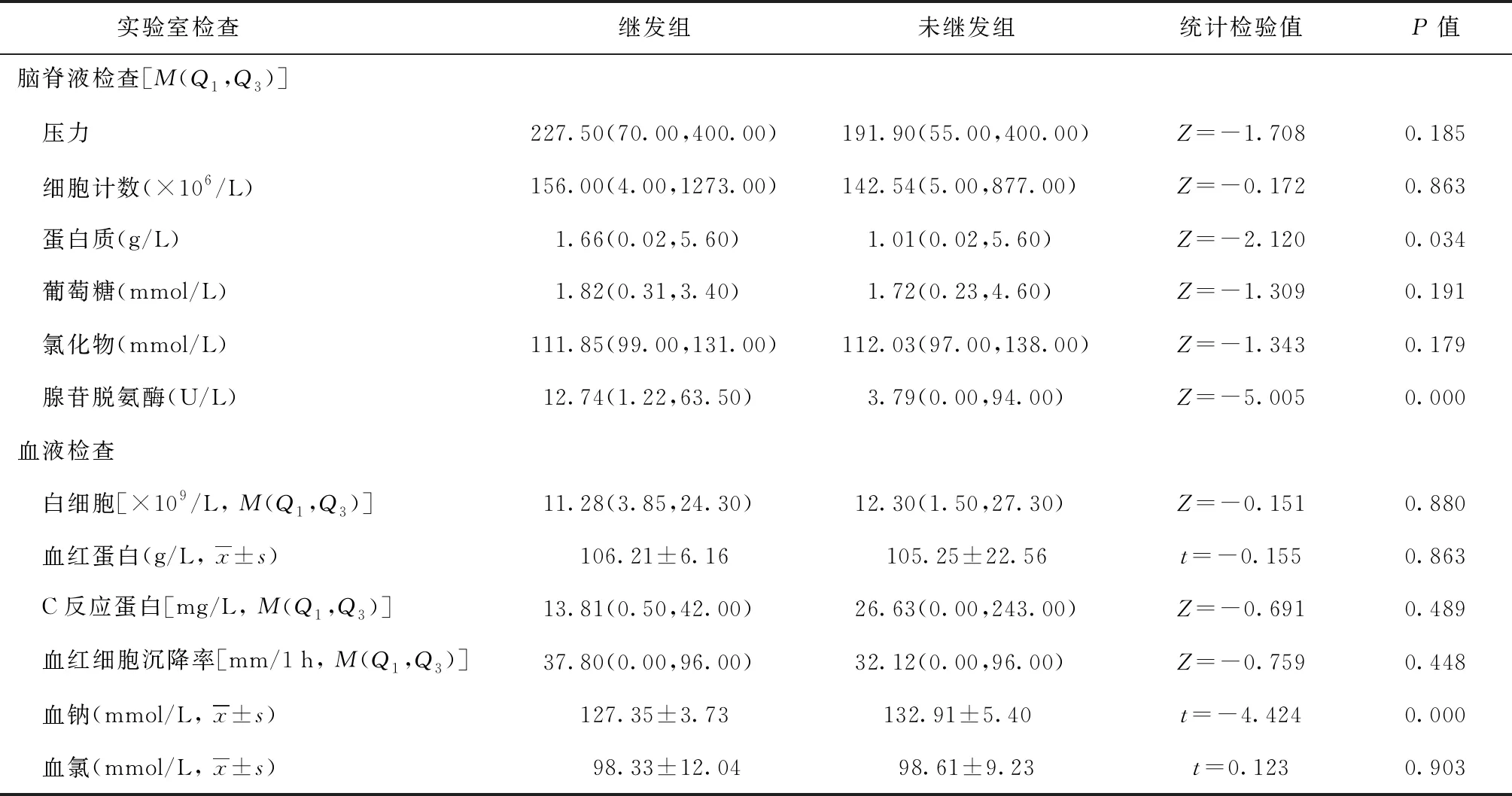

136例TBM患儿中,116例未继发癫痫(未继发组),20例继发癫痫(继发组),发生率为14.7%。继发组中,男童11例,女童9例;13例介于<3岁,3例介于3~5岁,4例>5岁;神经系统局灶症状16例;意识改变13例;脑积水10例,基底膜强化8例,脑梗塞6例,结核瘤2例;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期TBM分期分别为5例、5例、10例;脑脊液结核分枝杆菌核酸或培养呈阳性3例。继发癫痫的TBM患儿在神经系统局灶症状、意识改变、脑积水、脑梗塞、结核瘤及TBM分期等方面与非继发癫痫TBM患儿差异均有统计学意义(P值均<0.05),具体见表1。实验室检查发现,继发癫痫的TBM患儿在脑脊液蛋白、ADA、血钠水平等方面与非继发癫痫TBM患儿差异均有统计学意义(P值均<0.05),具体见表2。

表1 结核性脑膜炎患儿继发癫痫与未继发癫痫组临床特征分布情况

表2 结核性脑膜炎患儿继发癫痫与未继发癫痫组实验室相关指标分布情况

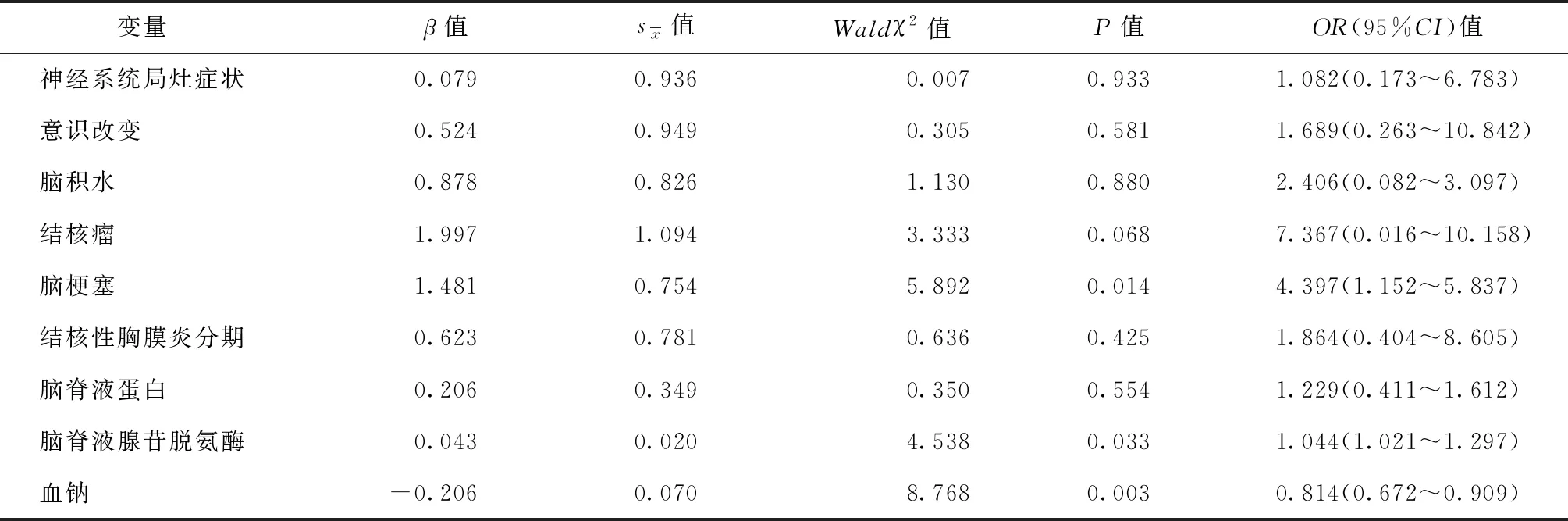

二、TBM患儿继发癫痫的多元logistic回归分析

将上述有统计学意义的因素作为自变量进行多因素logistic回归分析,各变量赋值见表3。结果显示:发生脑梗塞、脑脊液ADA和血钠水平均是TBM患儿继发癫痫的影响因素,表现为发生脑梗塞、脑脊液ADA水平越高、脑脊液血钠水平越低,发生癫痫的风险越大,具体见表4。

表3 logistic回归分析变量赋值表

表4 结核性脑膜炎患儿继发癫痫影响因素的多因素logistic回归分析

三、TBM继发癫痫患儿的发作类型和脑电图

20例继发癫痫患儿中,出现癫痫持续状态、局灶性发作、局灶性继发双侧发作和全面性发作患儿分别为1例(5.0%)、11例(55.0%)、6例(30.0%)和3例(15.0%)。

脑电图表现:20例继发癫痫患儿中,2例(10.0%)表现为界限性儿童脑电图,18例(90.0%)表现为弥漫性慢波,可有棘波、尖波、棘-慢复合波、尖慢复合波等癫痫波出现。18例异常脑电图患儿中,9例局灶起源的异常放电,6例癫痫波起始于一侧逐渐泛化致全导放电,3例广泛性同步化异常放电,监测到强直-阵挛发作。

四、抗癫痫发作药物治疗、不良反应及控制情况

14例(70.0%)患儿使用单药左乙拉西坦治疗,4例(20.0%)患儿联用2种抗癫痫发作药物(左乙拉西坦和拉莫三嗪),2例(10.0%)患儿需2种以上抗癫痫发作药物(左乙拉西坦、拉莫三嗪、丙戊酸钠、氯硝西泮)。19例(95.0%)TBM继发癫痫患儿全程使用抗癫痫发作药物,均未观察到严重的药物不良反应,仅1例(5.0%)使用左乙拉西坦治疗的患儿发生严重肝损伤,停用利福平、吡嗪酰胺,改用利奈唑胺,加用护肝药物后肝功能10 d内逐渐恢复正常,考虑与抗结核药物有关。

14例(70.0%)患儿癫痫完全控制,5例(25.0%)癫痫发作明显减少,治疗有效率为95.0%,仅1例(5.0%)患儿治疗无效,该患者抗癫痫发作药物加至4种,且外院已行迷走神经刺激术,仍有频繁发作,表现为局灶性发作,约3~10次/d,该患儿头颅MRI有脑梗塞,脑脊液ADA高达63.5 U/L,血钠低至124 mmol/L。

讨 论

TBM是儿童常见的中枢神经系统感染之一,占中枢神经系统感染第2位。儿童TBM临床表现缺乏特异性,急性期可表现为发热、头痛、呕吐、意识改变、局灶性神经功能缺损和癫痫发作;恢复期可表现为癫痫、肢体瘫痪、痉挛、颅神经麻痹、发育迟缓、慢性脑积水等[3]。依据2014年ILAE的癫痫定义,急性期有诱发因素(发热、中毒、电解质紊乱等)的癫痫发作不能诊断为癫痫,在疾病的恢复期反复出现癫痫发作则可诊断[7]。本组患儿继发癫痫的发病率为14.7%,低于以往报道,与近年来国家加大对结核病的宣传、医务人员结核病认识提高、能够早期诊断与治疗有关。据报道,在颅内感染性疾病中,TBM在小儿继发性癫痫病因中占首位[12]。本研究显示,神经系统局灶症状与体征、意识改变、脑积水、脑梗塞、结核瘤等多种病理改变及TBM分期均是TBM继发癫痫的影响因素。在临床早期引发癫痫发作是多因素的,一些短暂性病理变化,包括脑膜刺激、脑水肿、低钠血症和颅内压升高,大多通过积极纠正可终止癫痫发作;而另一些病理改变如脑积水、脑梗塞、多发结核瘤、TBM脑膜损伤后出现的电活动异常和其他不明原因,则需要长期的抗癫痫发作药物治疗,但有可能发展为药物难治性癫痫[4,13],给患儿的身心健康、家庭和社会带来沉重的负担,因此,早期干预这些因素、尽可能地减少癫痫的发生十分必要。

本研究发现,发生脑梗塞是儿童TBM继发癫痫的独立危险因素,尽管近年来脑梗塞的发生率因国家加强对结核病宣传、医生对结核病认识提高,早诊断与早治疗的原因而越来越低,但本组136例TBM患儿中有17例并发了脑梗塞,发生率为12.5%,且其中35.3%继发了癫痫。脑梗塞是TBM患者长期神经功能障碍的主要原因,与炎症、基底池的渗出坏死、脑盐消耗引起的边界区梗死等相关[14]。一项系统性回顾包括6项研究在内的843例TBM患儿,入院时发现255例(30.2%)患儿出现脑梗塞,尤其是皮层及皮层下梗塞,更容易导致癫痫发作,需要早期更积极的干预来对抗TBM带来的血管炎并发症,如阿司匹林、糖皮质激素等的应用[15],以避免脑梗塞的发生引发癫痫发作。

ADA是脱氨过程中一种关键酶,主要存在于粒细胞、淋巴细胞、红细胞中,功能为催化腺苷生成肌苷,而腺苷是终止癫痫活动的重要物质,ADA活性增高将大量消耗腺苷,导致癫痫发作。国内学者蒋静子等[16]研究显示,成人TBM继发癫痫患者脑脊液中ADA水平均较未继发癫痫者明显升高,与本研究结果一致。张毅等[17]研究显示,与脑卒中后非癫痫患者相比,脑卒中后癫痫患儿脑脊液ADA表达水平明显增高。国外有研究下调了小鼠模型中ADA的表达,则可通过降低白细胞介素-1β、肿瘤坏死因子水平抑制炎症进展、控制癫痫发作[18]。因此,认为ADA可以作为评估癫痫发作的危险因素之一。

另外,低钠血症是TBM的常见并发症,多发生在TBM急性期。造成TBM患者低钠的原因众多,如抗利尿激素分泌失调综合征、脑耗盐综合征、食欲不振等导致摄入不足、呕吐丢失、发热出汗丢失等,其中抗利尿激素分泌失调综合征被认为是造成TBM患者低钠血症的主要原因[19-20]。患者有无低钠血症、低钠血症的严重程度,以及低钠血症能否被纠正均明显影响着TBM患者的预后[21]。有文献报道,血钠降低是脑肿瘤术后癫痫发作的原因之一,这可能是低钠血症时细胞内外的电位差降低,脑细胞的兴奋性增高,血钠快速降低导致水钠潴留,造成了脑细胞的水肿而出现癫痫发作[22]。笔者研究显示,TBM继发癫痫患儿的血钠为中度低钠血症水平,较非继发癫痫组患儿明显降低,且多元回归分析表明低钠血症是继发癫痫的独立预测因素,因此,对于TBM患儿应早期积极地纠正低钠血症,以避免继发癫痫。

对于急性期与慢性期的癫痫发作,目前尚无关于TBM启动长期抗癫痫发作药物治疗的应用指南,何时启动抗癫痫发作药物治疗、如何选择抗癫痫发作药物,需要兼顾抗结核药物与抗癫痫药物的相互作用,目前主要依据2017年ILAE关于儿童抗癫痫发作药物治疗的合理用药,对于只有1次惊厥发作且无潜在病变的患儿不需要长期的药物治疗,对于反复无诱因惊厥发作、形式刻板、突发突止,且脑电图异常放电或影像学明确病变的患儿,应给予长期药物治疗。传统的抗癫痫发作药物如苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平、丙戊酸钠,均为肝酶诱导剂或抑制剂,其药代动力学不稳定,易与抗结核药物发生相互作用,故应优先选择新型抗癫痫发作药物如左乙拉西坦、拉莫三嗪、奥卡西平、托吡酯等[23]。本研究20例继发癫痫的TBM患儿中仅4例联用2种抗癫痫药物(左乙拉西坦和拉莫三嗪),2例患儿需2种以上抗癫痫发作药物(左乙拉西坦、拉莫三嗪、丙戊酸钠、氯硝西泮),均未发现严重的药物不良反应,仅1例使用左乙拉西坦治疗的患儿发生肝损伤,考虑为抗结核药物有关。本研究显示,14例TBM继发癫痫患儿经抗癫痫发作药物治疗后可达到临床无发作,5例患儿经治疗后仍有癫痫发作,但发作频率明显减少,治疗有效率为95.0%,仅1例治疗后癫痫发作无明显减少,该患儿头颅MRI有脑梗塞表现,同时其脑脊液ADA明显增高,血钠明显降低。Patwari 等[24]对印度辛德里一所儿童医院TBM继发癫痫患儿进行为期4年的研究,研究揭示经抗癫痫发作药物治疗后93%的患儿癫痫明显改善,所有患儿均未发现严重的危及生命的药物毒性,但存在一些不良反应,如69%接受苯妥英钠治疗的患儿出现牙龈肥大,9%接受苯巴比妥治疗的患儿出现多动行为;且当用药超过12个月时,7%~32%的患儿中观察到生化改变,表现为低钙血症、低磷血症和碱性磷酸酶水平升高。本研究患儿均予以新型抗癫痫药物治疗,暂未观察到以上不良反应,生化改变待进一步研究。

由于本研究是一项单中心阶段性回顾性研究,纳入的患儿数量相对较少,研究结论还需要多中心大数据的队列进一步验证。其次,临床表现信息(癫痫发作时间和类型)可能存在监护人的记忆偏倚。另外,对于同一例患儿可能同时存在脑水肿、低血钠、脑梗塞等多种伴发疾病,但本研究未对单例患儿进行统计。这些均是本研究的局限性。

综上,TBM患儿继发癫痫是受多种因素影响的,发生脑梗塞、脑脊液ADA升高、低钠血症均是儿童TBM继发癫痫的独立危险因素。积极规范诊断及治疗脑梗塞、纠正低钠血症、下调ADA水平,以及合理启动及选择抗癫痫发作药物,将有助于改善TBM继发癫痫患儿的预后。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献石家云:酝酿实验、收集/分析数据、 起草文章、对文章的知识性内容作批评性审阅;周海依和危松青:对文章的知识性内容作批评性审阅、支持性贡献;江杰:指导统计学分析;吴蕾:课题设计、数据分析指导、支持性贡献