首次复治敏感肺结核治疗新方案疗效的验证性研究

戈启萍 张立杰 黄学锐 姜广路 韩喜琴 王敬萍 杜建 马艳 高微微

【Fundprogram】 Major National Science and Technology Projects in the 13th Five-Year Plan (2018ZX10722302-003-001)

相关研究表明,在中低收入国家,每年约10%~20%的结核病患者因治疗失败、治疗中断或复发而成为复治肺结核患者[1-2]。与初治肺结核相比,复治肺结核病情更复杂,治疗周期更长,更容易发生耐药,对实现终止结核病流行的目标带来严峻挑战。2017年,全球复治肺结核(不包括复发患者)治疗成功率仅约为61%[3]。虽然我国复治肺结核标准治疗方案应用已历时近40年,但随着复治肺结核耐药比例的增加[4-5],这些患者中约有半数发生异烟肼(INH, H)或利福平(RFP, R)耐药及耐多药[6-7],即使一线抗结核药物的药物敏感性试验(简称“药敏试验”)提示这些患者为敏感患者,但因其已至少使用过1个月的一线抗结核药物,其发生治疗失败的风险也有所提高[8-9]。也有针对复治敏感肺结核的多中心研究结果显示,标准化方案治疗复治敏感肺结核的疗效不甚理想[10]。

为改善复治肺结核的预后,本项目组在“十一五”及“十二五”国家科技重大专项基金支持下对“复治肺结核治疗新方案”进行了多中心、前瞻性队列研究,从提高药物剂量、延长治疗疗程及个体化治疗方案等不同角度制定复治肺结核新方案,并与标准化方案进行比较。初期研究表明,调整后的提高药物剂量方案在一定程度上可提高复治肺结核患者的治疗成功率[11],本课题组联合国内24家结核病防治机构和结核病专科医院,开展“十三五”国家科技重大专项“复治肺结核治疗新方案的推广应用研究”,继续对首次复治敏感肺结核治疗新方案进行扩大样本量,进一步临床验证及疗效分析,对方案的疗效及安全性进行再评估。

对象和方法

一、研究对象

采用多中心前瞻性队列研究方法,选取2019年1月至2021年12月期间在中国14个省及3个直辖市中的24家结核病定点医疗机构住院确诊的592例首次复治肺结核患者(包括敏感、单耐药、多耐药及部分菌阴复治肺结核),将患者随机纳入新方案组[4H-L2-E-Z-Lfx/4H-L2-E;H:异烟肼(体质量<50 kg,0.3 g/d;体质量≥50 kg,0.4~0.5 g/d),L:利福喷丁(0.6 g/次,2次/周),E:乙胺丁醇(体质量<50 kg,0.75 g/d;体质量≥50 kg,0.75~1.0 g/d),Z:吡嗪酰胺(1.5 g/d),Lfx:左氧氟沙星(0.5~0.6 g/d)]和标准化方案组(3H-R-E-Z/6H-R-E,常规剂量;R:利福平)[12]。本研究参照纳排标准纳入其中首次复治敏感肺结核患者(均为涂阳培阳)为研究对象,比较新方案组和标准化方案组患者的治疗成功率、失败率、不良反应发生率等,以评估新方案在复治敏感肺结核患者中的有效性及安全性。本研究患者资料来源于“十三五”国家科技重大专项“复治肺结核治疗新方案的推广应用研究”,且通过首都医科大学附属北京胸科医院伦理委员会批准[(2019)年临审第(05)号]。而且每例患者均有专门的医生进行督导及随访,若出现患者自行停药超过1个月应予以剔除,本组患者中无自行停药者,且服药基本规律。

24家单位分别为:首都医科大学附属北京胸科医院、中国人民解放军总医院第八医学中心、广东省佛山市第四人民医院、北京市疾病预防控制中心、天津市结核病控制中心、重庆医科大学附属第一医院、哈尔滨市胸科医院、镇江市第三人民医院、临汾市第三人民医院、延边结核病防治所、新乡医学院第一附属医院、北京老年医院、内蒙古自治区第四医院、沈阳市胸科医院、河南省疾病预防控制中心结核病预防控制所、湖北省荆州市胸科医院、遵义医科大学附属医院、秦皇岛市第三医院、包头市第三医院、徐州市传染病医院、陕西省结核病防治院、黑龙江省传染病防治院、昆明市第三人民医院、邢台市第二医院。

纳入标准:(1)年龄范围为18~65岁;(2)诊断为首次复治肺结核;(3)痰抗酸杆菌涂片及分枝杆菌培养阳性,菌种鉴定为结核分枝杆菌复合群;(4)药敏试验提示对异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、左氧氟沙星均敏感;(5)肺内有活动性结核病变;(6)肝肾功能及血尿常规无明显异常;(7)糖尿病患者空腹血糖低于7.0 mmol/L。

排除标准:(1)肺结核并发活动性肺外结核;(2)有对任何一种一线抗结核药物过敏反应者;(3)药敏试验提示对治疗方案中的任一药物耐药(包括单耐药、多耐药或耐多药);(4)长期嗜酒;(5)并发急慢性肝炎、矽肺、中重度贫血或血液病、肺源性心脏病、呼吸衰竭或心功能衰竭、胃溃疡、肝硬化、HIV感染、免疫性疾病、恶性肿瘤、代谢性疾病、青光眼、精神异常、癫痫、孕妇;(6)培养阳性但菌种鉴定为非结核分枝杆菌的患者。

二、研究方法

(一)治疗方案

1.新方案组:采用4H-L2-E-Z-Lfx/4H-L2-E治疗方案,强化期4个月,巩固期4个月。

2.标准化方案组: 采用3H-R-E-Z/6H-R-E方案,强化期3个月,巩固期6个月。

(二)监测项目

1. 基本资料:详细记录患者人口学资料、临床表现、既往史、实验室检查、影像学结果、治疗方案、疗效转归及不良反应等。

2. 病原学检查:所有患者治疗前均行抗酸杆菌痰涂片镜检3次、痰分枝杆菌培养+药敏试验[快速培养和(或)罗氏培养],治疗后第2、3、6个月末和治疗结束时均行痰抗酸杆菌涂片镜检3次,分枝杆菌快速痰培养1次。

3. 影像学检查:所有患者治疗前均行胸部CT检查,并分别于治疗后第3、6个月及治疗结束时行胸部CT复查,必要时增加检查频次。

4.不良反应监测:治疗前及治疗中每月行血、尿常规及肝、肾功能检查,必要时增加检查频次;并详细进行治疗前、治疗中的临床观察,及时记录药物不良反应及处理;及时在网上录入患者信息和各种转归,并及时填写纸质病历。

受新型冠状病毒感染疫情的影响,结核病专科及定点医院对结核病患者的管理受到很大影响,痰检率明显降低,治疗后第2、3、6个月的培养完成率较低,导致未进行痰培养阴转率等数据的统计分析。本研究于2021年12月结束,因本课题“十三五”期间无相关经费支持随访,未观察远期疗效指标,如停药后的结核病复发率。

三、疗效评价指标及定义[12]

1.治愈:涂阳肺结核患者完成规定的疗程,连续2次痰涂片结果阴性,其中1次为治疗末的痰涂片。

2.完成疗程:为涂阳肺结核患者完成规定的疗程,最近1次痰检结果阴性;其中,治疗成功率=(治愈+完成治疗的患者总例数)/患者总例数×100%。

3.治疗失败:菌阳肺结核患者治疗第5个月末或疗程结束时仍未阴转即为复治失败。治疗失败率=治疗失败例数/患者总例数×100%。

4.不良反应:轻度不良反应:轻微的反应,症状无发展或好转,无需特殊治疗;中度不良反应:有较明显的不良反应症状,重要器官或系统功能损伤,需要治疗处理或停药;严重不良事件:包括导致死亡、威胁生命、导致住院或延长住院时间、持续或严重残疾/能力丧失、重要医学事件,如有可能影响到受试者并有可能需要药物/手术,以防止上述结果等。

四、质量控制

课题组采取线上线下相结合的方式进行统一培训各实施单位,培训内容包括初治及复治肺结核定义、治疗方案的组成、治疗转归的分类、不良反应判定等内容。另外,数据录入采取双盲平行录入,录入完成后抽取5%的资料进行复核,发现问题及时核查,以保证数据的准确性。

五、统计学处理

采用SPSS 26.0软件进行数据的统计分析。计数资料以“例(构成比/百分率,%)”描述,两组间差异的比较采用χ2检验或Fisher精确概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、两组患者基本情况

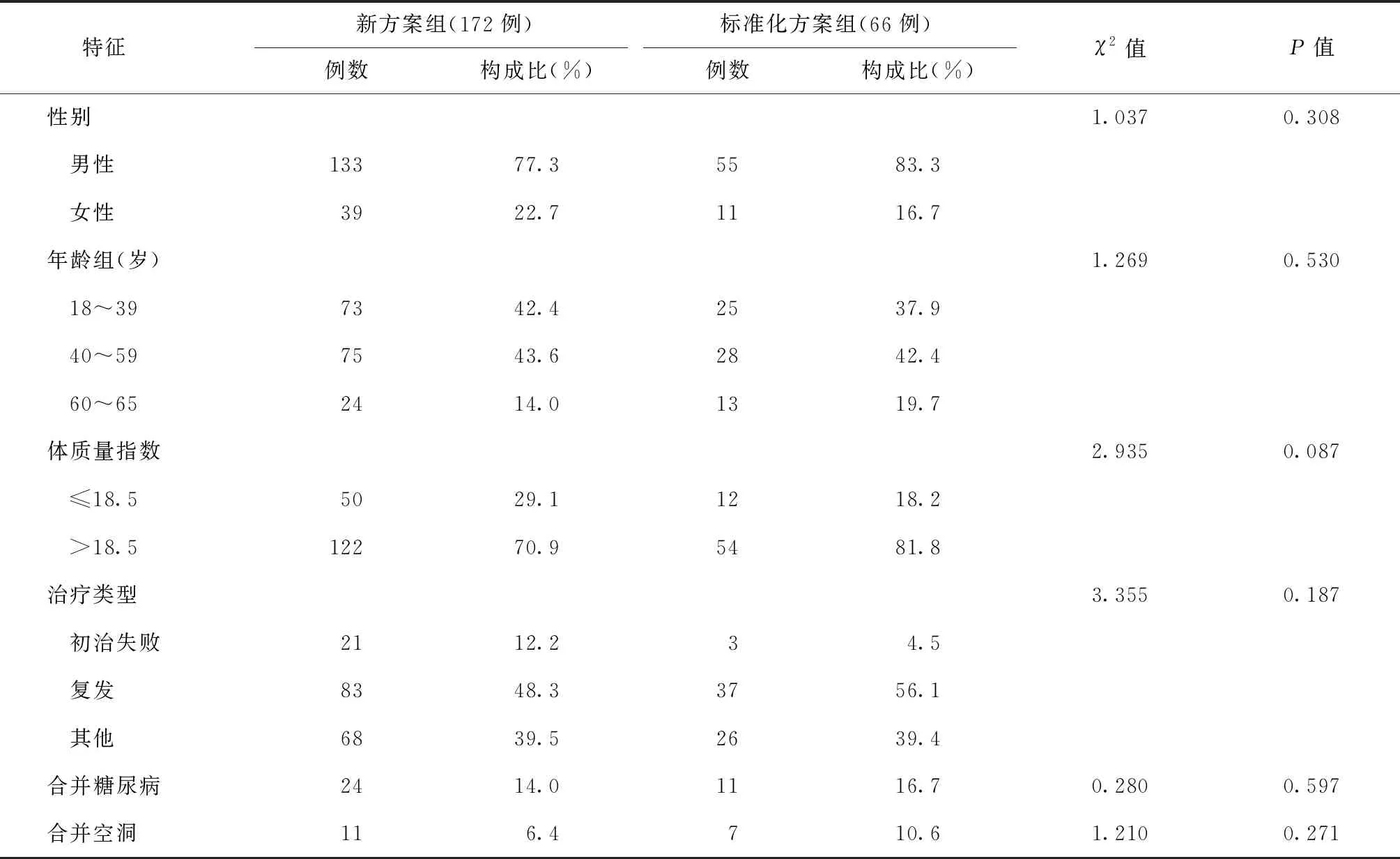

共计纳入238例首次复治敏感肺结核患者作为研究对象,其中新方案组172例(72.3%),标准化方案组66例(27.7%)。两组患者的性别、年龄、体质量指数、治疗类型、合并糖尿病及肺内病变是否合并空洞方面的差异均无统计学意义(P值均>0.05),具体见表1。

表1 两组患者基本情况比较

二、两组患者治疗转归情况

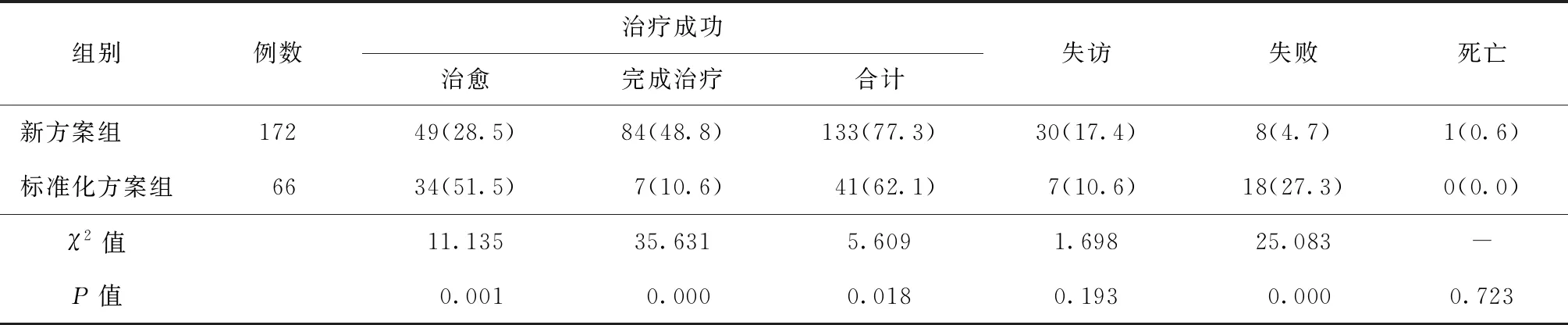

新方案组患者治疗成功率(77.3%)明显高于标准化方案组(62.1%);治疗失败率(4.7%)明显低于标化方案组(27.3%),差异均有统计学意义(P值均<0.05)。具体见表2。

表2 两组治疗转归情况

三、两组患者不良反应发生情况

两组发生不良反应患者共计10例,均为轻、中度不良反应。其中,新方案组8例(4.7%),包括肝功异常4例(均经保肝治疗后好转,未停药或者调整方案)、胃肠道反应1例(对症保护胃黏膜治疗后好转)、关节肌肉痛1例(未予特殊处理)、过敏反应1例(抗过敏治疗)、四肢瘙痒1例(无明显皮疹,行抗过敏治疗,未调整治疗方案);标准化方案组2例(3.0%),包括胃肠道反应1例(对症保护胃黏膜治疗后好转)、肝功能损伤1例(保肝治疗后好转)。新方案组出现1例QTc间期延长患者,经专家组讨论,考虑与其服用抗结核药物无关;另有1例因肺部基础疾病发生咯血死亡患者,经专家组讨论,判断与抗结核药物不良反应无关。两组患者药物不良反应发生率的差异无统计学意义(Fisher精确概率法,P=0.731)。

讨 论

复治肺结核患者是耐药结核病的高发人群,约占我国结核病总患者数的20%,规范彻底的抗结核治疗对减少耐药发生有重要作用[13]。但因目前细菌对药物敏感性及微进化等的改变,采用标准化治疗方案治疗复治肺结核的总体疗效并不理想[5,14]。

在国家传染病科技重大专项支持下,复治肺结核治疗新方案的研究历经10余年,由国内多省市多家结核病防治机构共同参与完成,是在提高剂量方案、延长总疗程方案及对个体化方案与标准化方案进行系统的对比研究后筛选出的复治新方案[10]。相关研究发现,抗结核药物的低血药浓度是耐药及治疗失败的危险因素[15],因此,在安全范围内,适当地提高药物剂量可以在一定程度上降低低血药浓度的发生风险,进而提高临床疗效。一项对抗结核药物血药浓度的监测结果显示,有57.3%服用常规剂量的异烟肼患者的血药浓度低于目标浓度范围[16]。另一项对结核分枝杆菌基因型的研究发现,基因型为MANU2的结核分枝杆菌对异烟肼的最低抑菌浓度值介于敏感与耐药之间,因此,提高异烟肼用药剂量有利于杀灭此基因型结核分枝杆菌[17]。另外,复治肺结核治疗强化期结束时痰菌仍阳性患者的不良预后是普通患者的7倍[18],因此,适当延长治疗强化期有望提高强化期结束时的痰菌阴转率,改善患者整体预后结果。利福喷丁是长效利福霉素类抗结核药品,较利福平有更长的半衰期、更低的有效抑菌浓度,以及更少的胃肠道反应等药物不良反应,现已广泛应用于各型结核病治疗中,患者的耐受性及治疗依从性也更好[19]。对复治菌阳肺结核治疗新方案的早期前瞻性队列研究结果发现,以左氧氟沙星替代链霉素治疗复治菌阳肺结核,可获得较好的近期临床疗效和患者治疗依从性[20]。虽然复治国际标准方案中含有链霉素,但也有应用左氧氟沙星替代链霉素的观察,本项目考虑链霉素应用不便、可及性差及不良反应多等原因,在“十三五”期间研究新方案的过程中基本均以左氧氟沙星替代了链霉素。因此,基于以上研究,为整体改善复治敏感肺结核预后,新方案的设计在标准化方案基础上,对方案进行了以下几点调整:(1)安全范围内,异烟肼用药剂量根据体质量进行了适当增加,以减少低血药浓度降低疗效的风险;(2)延长治疗强化期:为提高强化期结束时痰菌阴转率,减少不良预后的发生,将2~3个月的强化期延长至4个月;(3)以利福喷丁代替利福平,减少胃肠道反应发生率,提高治疗依从性;(4)以左氧氟沙星替代链霉素,应用方便、可及性良好,且可减少耳毒性及肾毒性的发生风险并提高治疗依从性。

“十二五”期间,曾对“复治敏感肺结核治疗新方案”进行了初步评估,新方案的治疗成功率较标准化方案提高了约9.5%[8]。本研究为“十三五”国家科技重大专项“复治肺结核治疗新方案研究”的系列研究,经历了治疗新方案的筛选、新方案的验证及新方案的推广应用阶段,是在扩大样本量的基础上继续对复治肺结核治疗新方案的有效性及安全性进行的再观察分析。两组患者基本情况的差异均无统计学意义,具有可比性。而且,研究结果显示,新方案在提高首次复治敏感肺结核患者治疗成功率、降低失败率方面均优于复治标准化方案,提升了治疗效果,且未增加药物不良反应发生率,这提示新方案有良好的有效性及安全性,与“十二五”期间的研究结果一致[8],进一步验证了复治敏感肺结核治疗新方案可提高疗效,且安全性较好。另一方面,新方案中基本沿用了传统方案中的药物,未增加价格较昂贵的抗结核新药,价格较为低廉,可及性好,在我国各地经济发展不平衡的情况下,未增加患者经济负担,实用性强。因此,新方案的设计具有一定的创新性和实用性,为复治敏感肺结核患者治疗方案提供了新的选择。

本研究尚存在一定局限性。首先,研究之初,分子药敏试验尚未在全国广泛开展,表型药敏试验是药敏试验的常用检测方法,但可能存在耐药发现滞后、不能及时检测到早期耐药等情况,在排除耐药结核病患者时会有部分滞后;其次,由于参加本项目的医疗机构医疗条件参差不齐,未能开展异烟肼等血药浓度的检测;再次,全国多地结核病定点及专科医院结核病患者的管理、复诊、随访及资料的收集等均受到了近几年来新型冠状病毒感染疫情的影响。

综上,复治新方案治疗首次复治敏感肺结核取得了较好的治疗效果,且安全性良好,该方案可为复治敏感肺结核提供治疗选择。

志谢(排名不分先后):首都医科大学附属北京胸科医院(田希忠、陈燕琴和孙玙贤);首都医科大学附属北京地坛医院(陈效友);山西省临汾市第三人民医院结核科(卢向志和李华);沈阳市胸科医院结核科(石莲和任轶杰);北京市疾病预防控制中心(李波);天津市结核病控制中心(陈盛玉和商健);哈尔滨市胸科医院(赵彩燕和郝凌云);广东省结核病控制中心结核科(陈瑜晖);广东省佛山市第四人民医院(张锡林和马晓慧);江苏省镇江市第三人民医院(潘洪秋和吴超);重庆医科大学附属第一医院呼吸科(黎友伦);内蒙古自治区第四医院结核科(王芙蓉和李文兵);遵义医科大学附属医院结核科(张建勇和彭章丽);陕西省结核病防治院(仵倩红和汤艳);河南省疾病预防控制中心结核病预防控制所(马丽萍);河南省开封市结核病防治所(屈亚虹);河南省新乡医学院第一附属医院结核科(席秀娥);黑龙江省传染病防治院(刘玉琴、董晓伟和张铁成);河北省邢台市第二医院(魏蕴卿和申妍娇);湖北省荆州市胸科医院(杨尚鹏和陈森林);中国人民解放军总医院第八医学中心结核科(安慧茹);河北省秦皇岛市第三医院(冷学艳和李艳静);包头市第三医院结核科(李钋和张海芹);江苏省徐州市传染病医院(张海晴和贾彤);昆明市第三人民医院结核病科(欧阳兵和周逞逞);吉林省延边结核病防治所(崔洪哲)

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献戈启萍:患者选例及管理、部分数据整理、文章撰写;张立杰:数据库管理、数据整理及统计、文章撰写;黄学锐:患者选例及管理、部分数据整理、文章撰写;姜广路:实验室标本处理培训及质控;韩喜琴和王敬萍:患者选例及管理;杜建和马艳:前期课题设计、管理、督导、质量控制;高微微:对项目的总体设计、管理及督导总体把控、文章撰写