关于数字技术引发“数字鸿沟”问题的研究

杨辰凌 左佐卉 赵振江

(1.中国电子信息产业发展研究院,北京 100043;2.国家工业信息安全发展研究中心,北京 100043)

当前,数字技术正广泛渗透到生活、生产等各领域,客观上促进了数字技术的规模化应用与资源配置效益的提升,同时为生活的便捷灵活、财富的创造积累提供了条件机会。但由于数字技术应用的门槛、规模、程度等差异持续扩大,随之而来的数字不平等、贫富差距、经济运行代际差异风险与日俱增。数字鸿沟(Digital Divide)即不同地区、社会群体和个人之间在数字技术的接触、使用和受益方面存在的差异和不平等现象加剧,如互联网接入和基础设施差距、数字技能差距、数字内容和应用差距、数字政府和公共服务差距等。为应对潜在的问题,需系统谋划、战略推进数字技术深度应用,为数字技术与产业融合、转型升级和经济高质量发展保驾护航。

一、数字技术赋能的三大作用路径

产业数字化变革是数字技术赋能传统产业的必经之路,通过创新经济发展范式、提高全要素生产率、构建现代产业发展体系,发挥数字技术对经济社会发展的“放大、叠加、倍增”作用。

(一)创新经济发展新范式

数字技术赋能新生产要素、变革经济范式、创造新消费方式,为经济发展注入新力量。

从生产要素角度看,数字技术是加快数据流通的重要手段。通过数据流引导技术流、资金流与人才流,促进社会生产要素集约化、网络化升级。

从创新范式角度看,以盈利为目的的生产者主导创新逐渐向用户创新转变,逐步形成以用户需求为创新目的、开放共享为创新模式、供需双方互动的多元化、开放式创新范式,大幅降低企业创新成本并激发其创新动力。

从消费模式角度看,数字技术与消费端加速融合,变革传统消费方式,创造新的消费场景,形成新的消费认知。以人工智能、云计算等为代表的一系列数字技术与消费端融合,逐渐缩短生产端与消费端的距离。

从创新生态角度看,数字技术为数字平台提供必要条件,促进平台商业模式发展。平台为中小微企业汇聚更多战略资源,降低企业与上下游的沟通成本,扩大网络效应并拓展多边市场。平台商业模式为供应商和消费者提供相对公平的交换、交易环境,实现对品牌、产品与服务的保障与监管。例如,基于数字技术的平台应用,催生农产品售卖等新兴创业机会。利用平台实现多元参与者协同创新的同时,保障了创新生态中各主体利益。

(二)提升社会生产新效能

数字技术借助新载体贯穿生产全流程,简化原有生产步骤,显著提升生产效率。

从应用载体角度看,数字技术充分应用平台载体拓展信息的存储空间,借助平台增进信息汇聚、加大信息存量,并提高数字技术的供需精准匹配、高效信息反馈等效能。

从生产过程角度看,数字技术直接变革原有产业分工合作模式,优化原有业务流程,实现传统产业全方位、全链条改造,提高全要素生产率。例如,采用人工智能技术破解了工业制造业等环境参数复杂、工序步骤精细、实施要求高、算力要求高的应用场景难题,改进了生产缺陷并提高生产质量。

(三)构建产业发展新体系

数字技术应用于传统产业,匹配新的物理载体、产品形态和商业模式,从而产生新的行业细分领域,并催生新业态。新业态在数字技术的驱动下加速产业的整合与重构。例如,在融合生物科学领域,利用数字技术创造生物芯片产业,提升疾病诊断与预判能力;在融合医疗领域,利用数字技术造就新医疗科技产业,提高医疗器械、智慧医疗等数字化服务水平;在融合能源领域,利用数字技术衍生能源互联网产业,优化能源消费结构,推动绿色低碳发展。

数字技术顺应多元化、个性化产品和服务需求,拓展产业发展边界,创造出新业态。例如,通过互联网技术,衍生新的业务链条并开展经营活动。同时,数字技术融合新模式,升级了原有商业运行模式,变革了传统营销方式,拓展了原有服务渠道;以用户为核心,实现由静态到动态、由单向输出到双方互动的转变。例如,分发传单、上门促销等已被电脑和智能手机取代,“扫码支付”“分享转发”屡见不鲜。

二、数字技术应用引发出的问题

信息和通信技术的发展应用水平不均,引发信息化程度差异、信息不对称等“数字鸿沟”问题,而数字技术的加速融合进一步扩大了差异领域,加大了盈利能力与代际财富开发创造的差距。

(一)应用能力差异加剧“数字鸿沟”

虽然数字技术的应用能力差异加剧了财富分配不平等,但技术应用规模的持续增长掩盖了这种不平衡加剧的风险。由此引发资源配置优化与技术应用差异不容小觑,阻碍我国“普惠增长”目标的实现。

1.信息鸿沟扩大数字技术的规模应用差异

信息化基础是产生数字技术应用差异的直接原因,是孕育数字鸿沟的“温床”。这种现象不仅表现在发达国家与发展中国家之间,同时表现在不同地区、阶层、年龄、性别等之间,并逐渐拉大信息富有者和信息贫困者之间的差距。在此背景下,本文立足数字鸿沟内涵[1],对比数字技术应用效果,选用信息化发展指标*“信息化发展”从投入产出角度考量,选用各省份光缆密度、移动基站密度以及信息传输、软件和信息技术服务业从业人员占总就业人数的比值,衡量信息化基础投入。其中,由于互联网基础设施建设与该省份的省域面积息息相关,因而测度指标中的光缆密度和移动电话基站密度为各省份光缆线路长度和移动电话基站数量分别与省域面积的比值,以客观衡量各省份信息化基础设施建设与固定资产投资水平。参考已有研究,选用各省份电信业务总量和软件业务收入来衡量信息化产出影响。信息化发展指标数值越高,说明该省份的信息化水平越高,因而更适宜数字经济的发展。 “互联网发展”主要采用用户数量与普及率角度衡量互联网发展水平,以更符合数字经济内涵中互联网作为数字经济平台的作用,同时也尽可能避免与信息化发展指标的交叉。 “数字交易发展”主要衡量企业在信息化与互联网发展基础上对实现数字交易的投入。、互联网发展指标**“信息化发展”从投入产出角度考量,选用各省份光缆密度、移动基站密度以及信息传输、软件和信息技术服务业从业人员占总就业人数的比值,衡量信息化基础投入。其中,由于互联网基础设施建设与该省份的省域面积息息相关,因而测度指标中的光缆密度和移动电话基站密度为各省份光缆线路长度和移动电话基站数量分别与省域面积的比值,以客观衡量各省份信息化基础设施建设与固定资产投资水平。参考已有研究,选用各省份电信业务总量和软件业务收入来衡量信息化产出影响。信息化发展指标数值越高,说明该省份的信息化水平越高,因而更适宜数字经济的发展。 “互联网发展”主要采用用户数量与普及率角度衡量互联网发展水平,以更符合数字经济内涵中互联网作为数字经济平台的作用,同时也尽可能避免与信息化发展指标的交叉。 “数字交易发展”主要衡量企业在信息化与互联网发展基础上对实现数字交易的投入。和数字交易发展指标***“信息化发展”从投入产出角度考量,选用各省份光缆密度、移动基站密度以及信息传输、软件和信息技术服务业从业人员占总就业人数的比值,衡量信息化基础投入。其中,由于互联网基础设施建设与该省份的省域面积息息相关,因而测度指标中的光缆密度和移动电话基站密度为各省份光缆线路长度和移动电话基站数量分别与省域面积的比值,以客观衡量各省份信息化基础设施建设与固定资产投资水平。参考已有研究,选用各省份电信业务总量和软件业务收入来衡量信息化产出影响。信息化发展指标数值越高,说明该省份的信息化水平越高,因而更适宜数字经济的发展。 “互联网发展”主要采用用户数量与普及率角度衡量互联网发展水平,以更符合数字经济内涵中互联网作为数字经济平台的作用,同时也尽可能避免与信息化发展指标的交叉。 “数字交易发展”主要衡量企业在信息化与互联网发展基础上对实现数字交易的投入。三大维度,测算并衡量我国各省信息基础设施等建设规模,与数字技术作用下信息化产出的差异(详见备注),得出信息化基础占优省份(如广东省、北京市、浙江省等)数字经济发展增幅普遍较大,伴随数字技术深入应用,与其他省份差距持续扩大。如图1所示,2013—2020年,我国各省(市)在信息化发展、互联网发展以及数字交易发展的影响下,广东省、北京市、浙江省数字经济发展增幅较大。随着时间推移,广东省、北京市、浙江省、江苏省、上海市等省份从2017年后与其他省份的差距进一步扩大。

图1 2013—2020年数字经济指数演变趋势

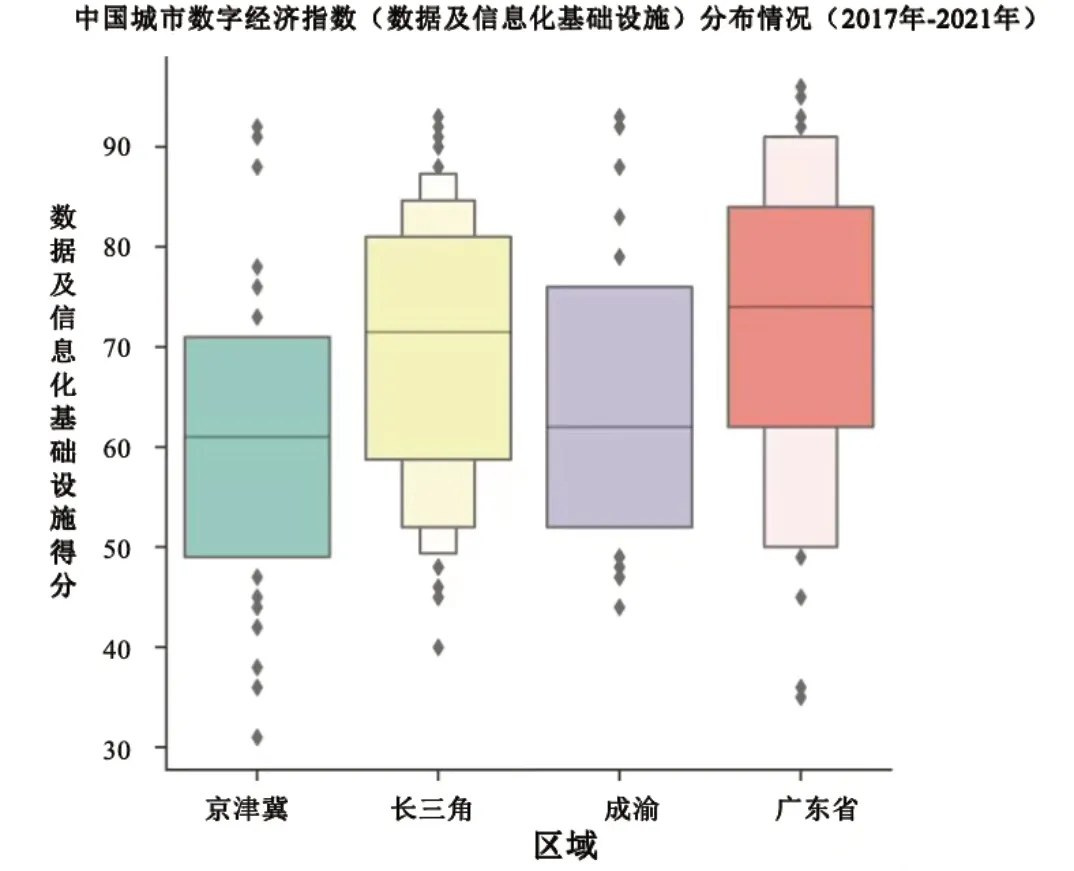

各区域城市的数据及信息化基础设施建设如图2,将信息化基础设施建设规模情况精确到城市维度[2],方块区域表示2017—2021年各区域内城市数据及信息化基础设施建设分布情况。无论是整体极大值、极小值,还是区域整体建设均值,广东省和长江三角洲区域在信息化建设投入规模、区域内各城市投入均方面显著优于京津冀及成渝双城经济区。

图2 2017—2021年中国数字经济发展指数(数据及信息化基础设施分布情况)

2.技术鸿沟扩大数字技术的价值创造差异

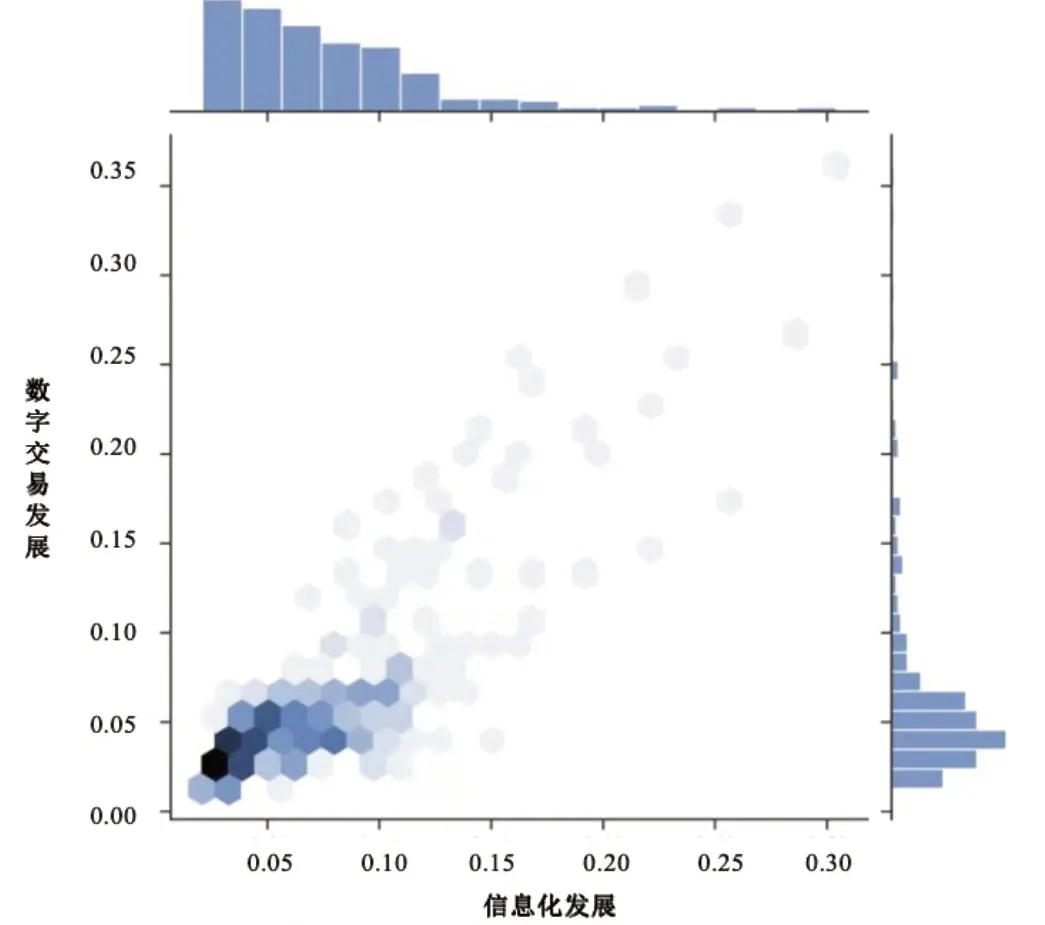

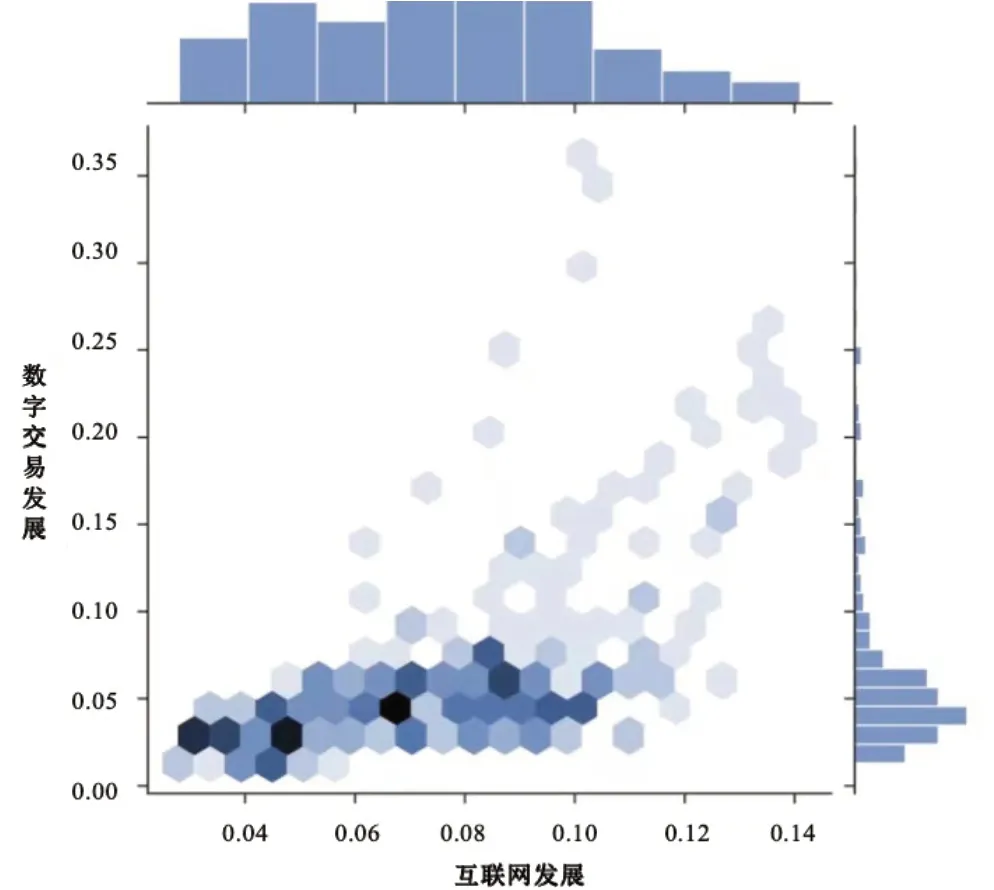

数字技术应用能力的差异化,阻碍了其应用范围与价值创造。本文汇总了2013—2020年我国各省(市)信息化发展(图3)、互联网发展(图4)与数字交易间的关系,发现两种关系均呈现正相关,且信息化投入产出的发展水平能促进数字技术的快速发展,即当地信息化基础设施建设水平很大程度上影响了数字技术的价值创造。数字技术在信息资源和知识资源方面的应用效果差异显著。经济欠发达地区因基础设施落后,无法充分享受互联网技术等带来的“知识红利”,一定程度上制约了当地经济的发展,降低了数字技术的应用范围与价值创造。

图3 2013—2020年信息化发展与数字交易发展间的相关关系

图4 2013—2020年互联网发展与数字交易发展间相关关系

3.机会鸿沟扩大数字技术的集聚倍增差异

优先掌握数字技术应用是把握市场先机、促进市场集聚的“金钥匙”,并会由此引发“多米诺骨牌效应”。占据数字技术应用“高地”的区域或群体[3-4],优先实现技术的娴熟应用与资本的优先增值。由此带来的额外收益、再投资等财富是隐形且无法量化的。

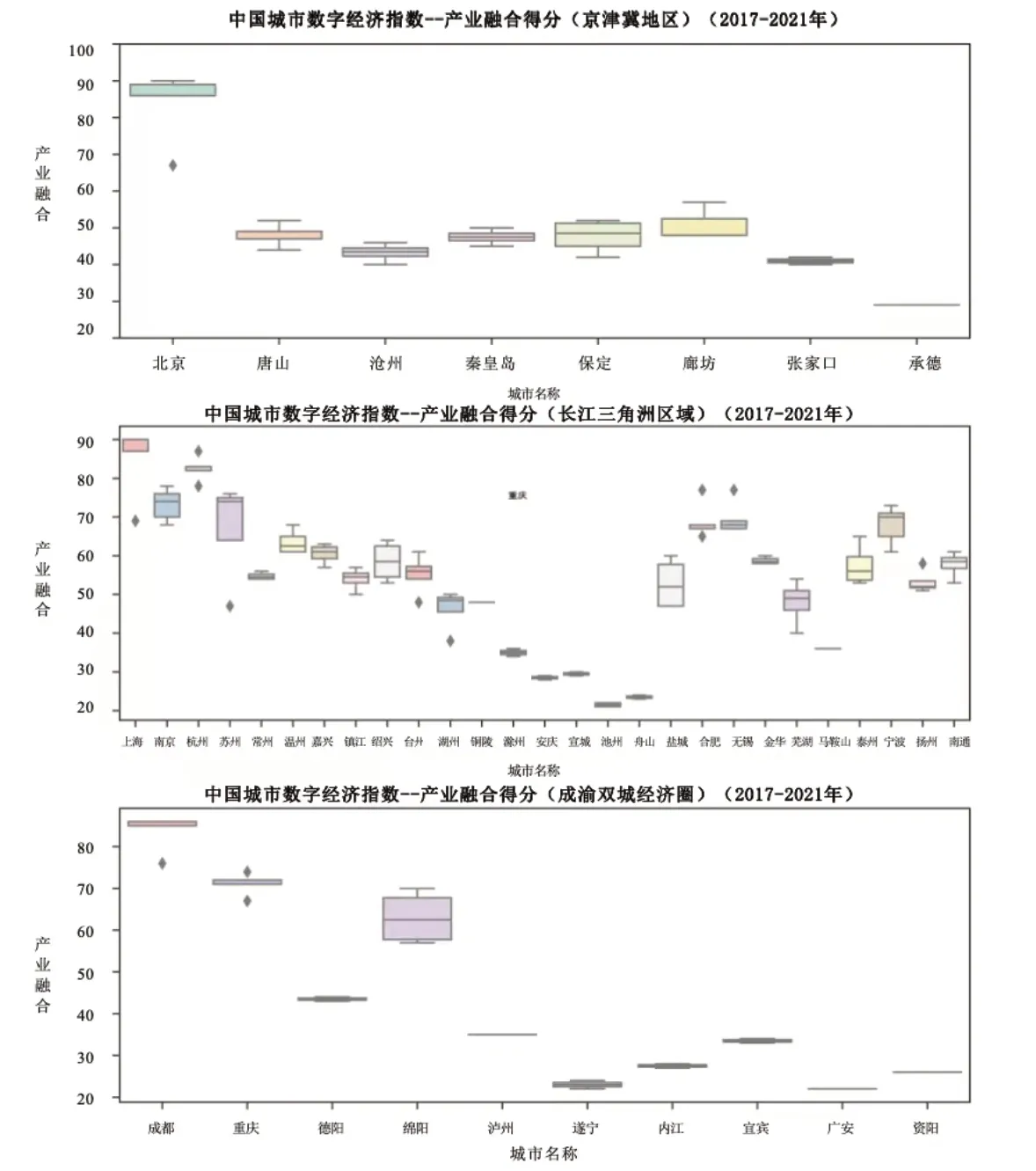

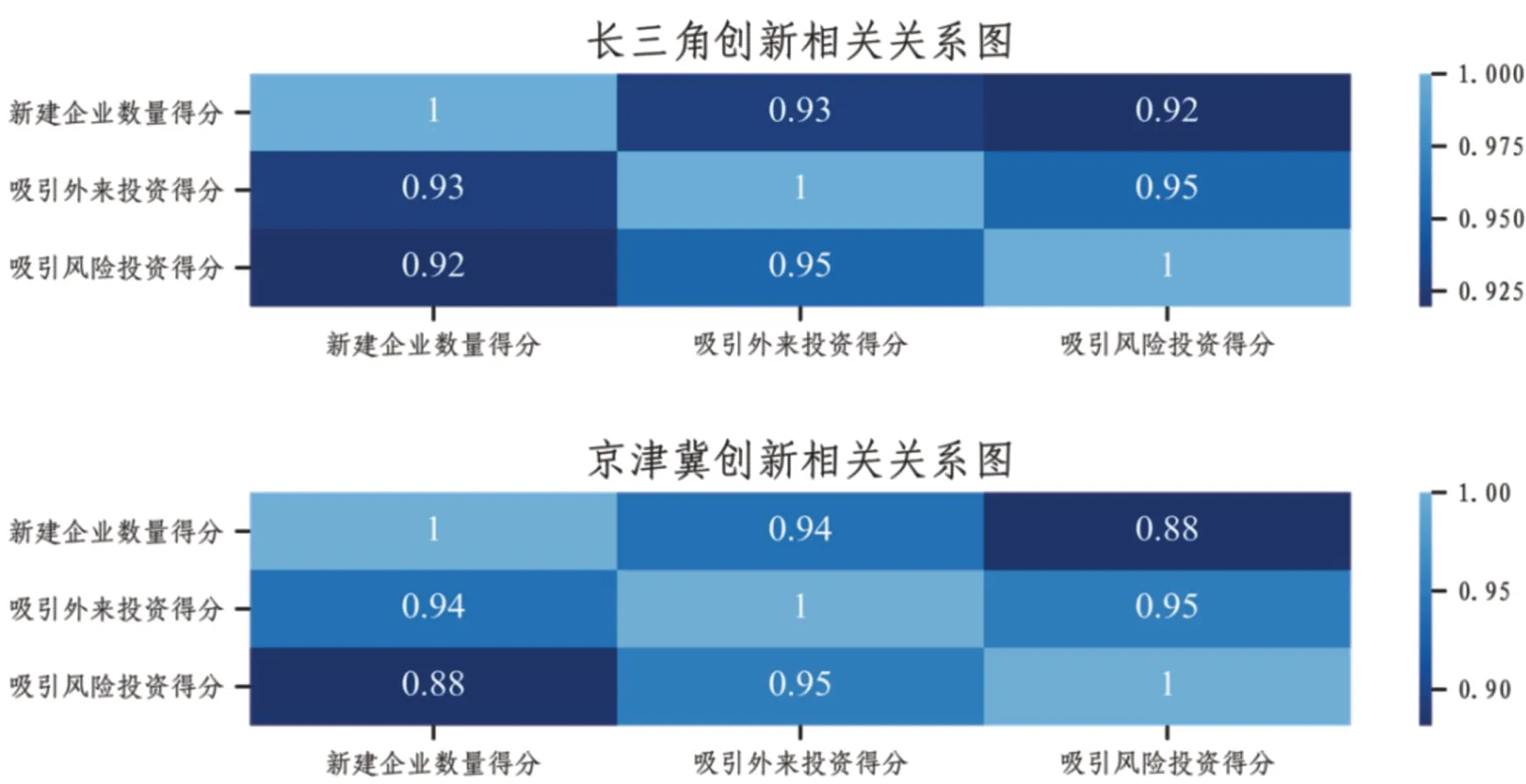

根据公开数据测算,我国京津冀、长三角、成渝双城经济圈区域,各城市数字经济指数中的产业融合均呈现出聚集效应、城市发展和区域水平差异大等特点(图5),各城市数字经济发展对其产业融合的促进效果相差悬殊[5]。由技术集聚效果不同而引发的一系列连锁反应,如吸引外来投资、促进本地创新(见图6)、加快人才流入、配套政策扶持等也相差甚远。机会鸿沟引发的“技术失业”与财富代际差异同样加剧劳动力危机。

图5 2017—2021年我国部分区域城市数字经济指数——产业融合情况

图6 1990—2020年长三角、京津冀地区创新相关关系对比

(二)应用渠道不当加剧垄断制约

数字技术的管理滞后加剧了数字平台的发展差异,掌握关键技术的平台更容易产生“赢者通吃”局面。以互联网、物联网、大数据、人工智能等技术为支撑的数字平台,加速数字技术在各领域应用渗透,增强其连接能力,扩大覆盖范围并提高网络效应,但也加剧了数字技术的垄断和制约。

1.应用依赖扩大技术垄断规模

平台拥有者利用数字技术对依赖其技术的国家、企业施加压力,制约技术弱势群体的战略自主发展。技术竞争加剧重塑了包括数字领域在内的全球科技竞争与治理格局,大国利用技术依赖扩大自身利益,如美国亚马逊全球物流系统和Uber移动平台在全球广泛传播盎格鲁-撒克逊对于组织经济竞争的观点与范式(主张个人主义、自由贸易,强调市场与资本的流动性与自由经营,鼓励自由竞争,推崇个人利润与财富积累)。对我国而言,这种技术依赖制约企业对自身数据的控制。

2.管理滞后加剧不实信息传播

数字技术的更新迭代加速信息聚合与传播,而管理滞后促使数字平台成为左右舆论导向的“利刃”。一些信息传播能力较强的个体或主体,控制了网络环境下的媒介内容与传播速度,在信息未具备流转条件时,加速一些虚假不实、断章取义等消息的传播。这不仅扭转了价值导向(如歪曲事实真相、扭转舆论导向),利用管理规则漏洞赚取信息风口红利,并且导致不具备信息传播能力的个体或主体成为网络时代“沉默的受害者”。

3.信息失灵加剧不平等要挟

数字技术的融合应用赋能信息体量的积累,而数字平台的信息失灵,一定程度上也加剧了公众的话语权失衡与不平等要挟。一方面,超级平台的平台信息优势较大,一定程度上影响了市场公平竞争、企业技术创新,以及消费者和社会公共利益,衍生“算法价格歧视”等问题。如占据市场份额较大比重的搜索引擎,内置的广告服务信息不透明等问题。另一方面,网络效应促使数字科技平台带有天然垄断倾向,拥有数字技术的巨头以更为隐蔽的方式加剧不平等要挟。在身边大多数人都在使用微信时,用户已经丧失可选择的权利。对于微信而言,增加一个新用户的边际成本接近于零,但可迅速扩大市场规模,同时使不平等要挟更难被识别与监管。

(三)应用程度不当加剧数字生活“绑架”

数字技术在增强信息传播、提供生活便利的同时,同样引发数码焦虑与网络异化等现象,禁锢用户主体的数字生活。

1.数码焦虑

数字技术在赋能信息传播、拓展信息渠道的同时,加剧了“信息至上主义”与信息碎片化传播。借助数字技术实现的时时推送、碎片供给、多元语义加剧了信息时代的数码焦虑。一方面,“旧瓶装新酒”现象显著。将“红宝石透镜”改名为“100%三棱式光学透镜”,将“辣椒炒肉”改成“农家小炒肉”等现象式“创新”屡见不鲜。另一方面,夸大事实本身,引导舆论风向。碎片化信息、断章取义式理解、掐头去尾式解读时有发生,以达到文章、视频等流量宣传目的,无形中增加了互联网用户的数码焦虑。

2.人性异化

数字技术为用户隐匿身份提供了空间。借助“虚拟人社”“网络伪装”,诱发不法行为。例如,在社交平台伪装成高富帅、白富美攻陷受害人心理防线等事件屡见不鲜。

三、数字技术应用的相关建议

(一)提升数字技术的供给端、保护端、应用端能力

公共服务供给侧,要把握信息化发展与互联网的使用,其是数字技术应用不可或缺的重要组成部分。同时,要加大力度扶持欠发达地区的数字化、互联网等基础设施供给和建设,避免“木桶效应”。数字技术权利保护侧,要厘清“技术主权”“数字主权”“数据主权”之间的关系与异同点,聚焦我国在前沿技术领域的自主能力,增强我国在数字领域的决策力、政策执行力与国际影响力。数字技术应用侧,要加快探索基于本地发展特色的数字技术区域化应用路径,缩短区域数字经济发展差异,形成面向多元群体的多模式技术应用扶持方式,提升信息弱势群体、技能应用弱势区域等的数字技术基本应用能力。

(二)增强数字技术的场景化、产品化、商品化渠道运营

提升数字技术为产业融合、技术融合、供需端融合提供高质量产品或服务的能力。一是提升数据驱动的商业化模式和数字化场景解析的产品化能力,根据数字技术的应用场景或数字技术的难易程度匹配与阶梯式技术应用相绑定/对应的平台管理对策。二是构建涵盖供应链、运营、服务用户维度等的全流程数字技术应用场景,加快实现“用户为核心的数字技术商品化运营”,提高数字技术的商业价值。三是探索平台技术、数据等的“管用分离”,鼓励发展模块化、规范化的数字技术,探索“技术租用”等商品化运营模式。四是营造促进数字技术创新的商业竞争环境,强化规制互联网科技巨头的监管效力。

(三)完善数字技术的权利侧、义务侧、治理侧规范

根据可适配数据所扮演的新角色与新兴数字生态,规范数字技术的权利、义务与管理模式。

1.技术主权的基本规制

加快规制平台(服务)必要且最低的准入原则。在保障数字主权、维护技术主权的前提下,探索数字技术服务于人且用于人的应用准则与基本使用规范。明确制定、规范平台实施“可追溯义务”,要求平台根据自身使用性质、用途、面向用户等多维度,采用科学高效的算法提高平台运营透明度,并匹配与平台规模相对应的风险管理系统与独立审计流程。

2.应用规范的动态补充

探索建立数字技术应用规范的动态更新模式,厘清并动态补充与平台规模相匹配的义务、角色与应用范围,保障小微型或处于发展初级阶段的数字平台的权益。鼓励采用“用户监督+政府发牌”模式,确保平台前端、后端的健康发展。

3.数字技术的多元共治

探索数字技术的多元共治方式,政府侧以“共享”促进“共用”、以“共用”促进“共治”、以“共治”规范“共享”,形成“共享-共用一共治”的循环模式,促进数字技术的自我革新与自我限制管理,实现对生态型平台的民主控制和监督。