东莞市地名语言特征及文化内涵研究

洪业娴

(广东科技学院通识教育学院,广东东莞 523000)

一、引言

地名是地域文化的镜像,兼具社会性、时代性、民族性、地域性等特征,地名是当地地形地貌、水文特征、文化心理、图腾崇拜、价值观念诸多方面的观照,故沿用至今的地名文化遗产是特定地域的历史文化特征及社会文化气息的透视,通过地名能够探究千百年来地域政治、经济和文化变迁的轨迹。地名文化研究有益于深刻体认地域文化、民俗文化与地方语言文化三者的内在融合,促进地名文化遗产的赓续与守正,弘扬岭南文化精神与中华民族精神。

东莞位于广东省的中南部,作为广东省古城与岭南文明重要发祥地之一,其历史可追溯至先秦时期。东莞市不设区县,仅设市镇,是两级行政级别的地级市,截至2022 年,全市共设32 个镇街,下辖村350 个,社区246 个。[1]35-36《地名文化遗产概论》载:中国地名文化,是以中华民族为创造主体,以地名为载体,具有鲜明特色和丰富内涵且世代传承的地名词语文化和地名实体文化体系。[2]38本文立足于东莞市350 个下辖村名与246 个社区地名,以地名词语文化和地名实体文化为研究视角,重点探究东莞地名的语言特征与文化内涵,以期探究东莞地名命名规律,并思考东莞地名命名规范化问题,希冀为深刻阐释东莞地名命名内涵及揭示文化风貌提供有益参考。

二、东莞地名的语言特征阐释

地名是一种语言符号,是地理实体的名称,它借助语言词汇指称某个地理位置,不同地区有其特色的语言现象。研究地名的音节构成、平仄搭配、修辞特征、结构形式是当前地名语言学研究的主要范式。具体地说,东莞地名语言结构与汉语一般词语结构有广泛的共同性,以双音节双平声与双音节平仄相间的地名为主;修辞特征方面,在命名时运用比喻、用典、借代等修辞手法;东莞地名命名结构形式以“专名+通名”为主,其中“姓氏+通名”、“方位+通名”两种结构较为突出。

(一)东莞地名的音节构成

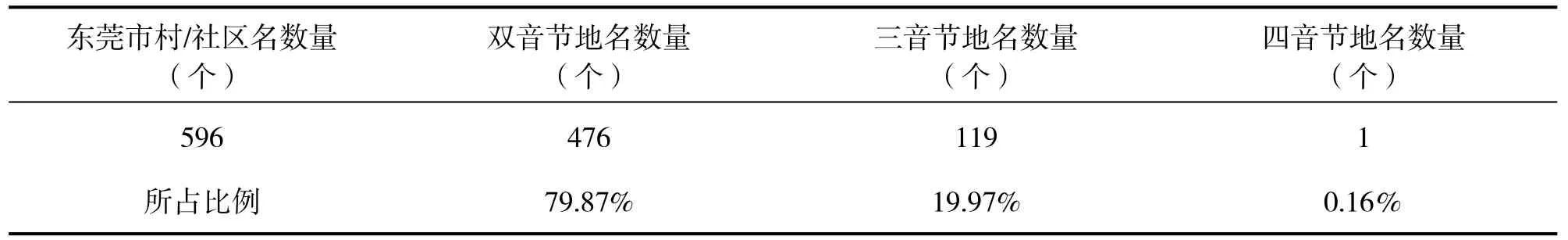

基于音节构成区分地名,可分为单音节地名、双音节地名以及多音节地名。单音节地名常见于古代中国,如齐、楚、秦等国名;在现代地名中,地名由专名和通名构成,常以双音节或多音节命名。[3]29东莞市地名在音节构成上可归纳为三类:双音节地名、三音节地名与四音节地名,无单音节地名。纵览东莞的镇街名中,双音节的镇街名明显多于三音节的镇名,32 个镇街名中三音节的仅有3 个,分别为望牛墩、大岭山和樟木头;在596 个社区/村名中,双音节的村名占绝大多数,多达476 个,约占79.87%,三音节的地名有119 个,约占19.97%,四音节地名仅出现1 个,即:花园新村。见表1。

表1 东莞地名音节统计表

由东莞地名音节分布情况可知,双音节地名数量居多。东莞地名的命名顺应现汉语以双音节为主的发展趋势。鉴于现代汉语词汇双音节化的趋向,双音节地名愈加符合人们日常发音习惯,具有朗朗上口,其简洁、长度适中的特点有益于记忆与传播。因此,双音节成为大部分地名命名的首选音节。综上,东莞地名双音节地名数量居多的特点,不仅符合语言系统自身发展的规律,亦推动了社会系统对地名运用的规范化。

此外,东莞三音节地名约占总数的19.97%,整体而言并非过于复杂或过于简单,仍属于较为常用的音节,另有部分地名派生于双音节地名,如在双音节地名基础上运用方位词“东、西、边、上、下、头”等,如:中山东、中山西、柏洲边、袁屋边、上江城、下江城、寮边头、官井头等;还有“新、旧”的应用,如:旧飞鹅、新马莲、新门楼、新谷涌等。东莞唯一一个四音节社区名“花园新村”,亦是由两个双音节词组合而成的,“花园”加“新村”,但较于双音节地名冗长复杂、不便识记。

(二)东莞地名的平仄搭配

1.东莞双音节地名平仄

东莞双音节地名的平仄结构可分为三大类(如表2 所示),双平声、双仄声、平仄相间。双平声地名共217 个,如金洲、罗沙、中心、江南、新基等;双仄声地名共63 个,如赤岭、下汴、药勒、上底、柏地等;平仄相间地名共196 个,如鹤田、宝屯、蕉利等。

表2 东莞双音节地名的平仄搭配统计表

2.东莞三音节和四音节地名的平仄

东莞三音节的地名的平仄结构亦可分四大类(如表3 所示),分别是三平声、三仄声、两平一仄及两仄一平。平声相连地名共37 个,如中山东、中山西、梁家村等;仄声相连地名共5 个,如下岭贝、火炼树、矮岭冚等;两平一仄地名共59 个,如柏洲边、流涌尾等;两仄一平地名共18 个,如虎门寨、小捷窖、白石岗等。东莞仅有的四音节地名——花园新村,属于四平声。

表3 东莞三音节地名的平仄搭配统计表

据表2、表3 可知,东莞双音节、三音节及四音节地名的平仄搭配,以平声居多。在476 个双音节地名中,双平声地名占217 个,双仄声地名仅63 个;在119 个三音节地名中,三平声地名占37个,两平一仄地名占59 个,三仄声地名仅占5 个,两仄一平地名共18 个。平声长而扬,仄声短而抑,平仄相间的地名发音具有抑扬顿挫的特点,且节奏感强,富于变换,读起来朗朗上口又便于识记,更具美感。平声相连的地名读起来更是顺口省力,读起来不必变换口型,容易辨别与传播。仄声发音低沉、短促,音感弱,仄声相连的地名读起来拗口,听起来不够响亮。简言之,东莞地名平仄搭配与音乐美和节奏感相契合,人们在命名的时候也许并未刻意地研究地名的平仄搭配,这种情况的出现抑或是一种巧合,却展现了大众审美的趋同归一。

(三)东莞地名的修辞特征

地名命名是语言艺术的展现,诸多地名运用修辞手法命名,以凸显该地的自然特征与人文特征。对地名修辞的研究,可窥探裹挟于地名背后蕴含的地理特征、社会变迁、人们的审美习惯及思维方式等信息,增进民众对地方文化的认知认同。研究以东莞地名常见的三种修辞手法为研究内容,分别为比喻、借代、用典,通过对东莞地名修辞的探究,挖掘东莞的地域特色与文化习俗。

1.比喻

东莞地名中比喻修辞的运用能形象地彰显该地区的地理实体特色,因势就形,将无生命的山、河、湖赋予栩栩如生的形象,折射出当地人对居住地的强烈热爱与对美好生活的向往。譬如道滘镇的大鱼沙,因沙洲呈鲤鱼状而得名;大朗镇的宝陂,其村前有一座山,弓形围着一篇水田,似一宝盆,故名;凤岗镇,因其镇东有形似凤凰的山岗而名;虎门镇龙眼村的命名,因其村北面的大沙坝形状似龙,坝头两边各有一座小丘,酷似龙眼。

东莞地名中运用比喻例子较多,此不赘述。比喻类地名将该地的地形特征具体化、形象化,通过此类地名的解读可洞悉该地的地理特征或地形的大致轮廓,具有一定趣味性。但比喻类的地名若不深入了解其意义,容易导致望文生义,如上述例子中的龙眼会被误为此地种植许多龙眼树而命名,实际上是其地形如龙的眼睛。此外,东莞比喻类地名对喻体的选取大多寄寓人们对美好生活的追求与向往,如上述例子选取鲤鱼、宝盆、凤凰、龙作为喻体,均在中国民间有吉祥的象征意义,如鲤鱼象征美好、祥和,亦有飞黄腾达、步步高升之意;凤凰与龙是中国传统祥瑞的神兽,表达了人们追求幸福美满生活的寓意。

2.借代

地名与地物联系紧密,借代是东莞地名中常用的修辞手法,借用当地的名人、名物、特产,或当地地形、地理环境等要素命名,从借代类地名可洞见当地的地域特色。部分地区用经济作物借代地名,如东城街道的桑园,因旧时村民在此种桑养蚕得名;万江街道的黄粘洲,因种植优质粘谷,成熟期呈一片金黄而名。有的用当地特色的植物借代地名,如东城街道的火炼树,清光绪间立村,村前有一棵高大的火炼树,故名;大岭山镇的梅林村,南宋时南雄珠玑巷人迁此立村,发现当时溪边有许多梅树,故名梅林。亦有用当地动物借代地名,如中堂镇的鹤田村,因竹林茂密,时有鹤群飞来,故名鹤田。有的借用当地名人典故借代地名,如虎门镇的则徐,为纪念林则徐虎门销烟的伟绩而命名。借代类地名与当地动植物、地形、人文典故等密切相关,可通过此类地名的探讨推测东莞气候特征演变、地理历史变迁等信息。

3.用典

东莞用典类地名极富文化艺术魅力,引用古代有关的人、地、事、物等故事命名,呈现浓郁的文化特色,亦增添名称的含蓄美与典雅美。如道滘镇的南城村,明朝兵部尚书抗清将领张家玉从莞城败走道留,收集明兵和义士数千人在此筑城抗敌,誓师抗清,其位正在道滘之南,故名南城。简单的“南城”二字因张家玉的抗清故事被赋予了爱国、忠诚、坚毅、勇敢等高尚内涵。又如万江街道的拔蛟窝社区,原名白鸠窝,东莞话“拔蛟”与“白鸠”音同。白鸠窝原指该村始祖梦见一群白鸠鸟在低空嬉戏腾飞,便穷追不舍。一觉醒来步其梦而巡视,当巡至拔蛟窝时,认为此地为梦幻之地,并在该地落籍,取名为“白鸠窝”。清秽末年,由“白鸠窝”母校培育之探花学士陈伯陶凯旋回校观光,席间认为“白鸠”与“拔蛟”同音,且乃是自己开源之地,提拔蛟龙之点,故建议改为拔蛟窝。[4]71因此拔蛟窝因探花陈伯陶而具备飞黄腾达开源地的象征意义。在东莞地名中引入历史典故,能极力彰显当地的历史文化特色,增强东莞文化认同,坚定文化自信。

(四)东莞地名的结构形式

依据《中国地名通名集解》对东莞地名归纳分析,其结构形式分为两大类,一是仅有“专名”结构形式,二为“专名+通名”的结构形式。随着社会文明不断发展,人类认识不断加深,地名命名有其自身的构词规律,“通名+专名”的结构形式是现代社会地名命名的规范形态。李如龙认为“通名标志着人们对于自然地理环境的认识和分类,记录着人类改造自然的各种举措和设施,专名形成与人们对该地域的最初认知相关”。[5]31王际桐指出“专名指位,通名指类”。[6]35如东莞地名中存在明显共性的地理实体通名,“坑、塘、山、岭、岗、洲、涌、滘”等,此类通名真实呈现当地地形地貌特征;而专名作为区分同类地理实体的特有名称,呈现某地区别性特征,以通名“涌”为例,东莞有“谷涌”“蚬涌”“潢涌”“杨涌”等,专名“谷”“蚬”“潢”“杨”用以区别不同的河涌,不同的地方,故曰“专名指位,通名指类”。因此,“通名+专名”的命名结构不仅能充分彰显地名的指位价值与指类价值,亦有助于人们快速区分不同性质的地理实体。

1.“专名”形式

东莞以“专名”形式命名的地名共计136 个,约占全市596 个地名的22.81%。此结构类型的地名以寓托性地名为主,如永庆、永安、怀德、厚德、民泰、长怡、长乐等,寄托人们美好愿望与社会理想。东莞地区有部分并列式地名亦属于“专名”一类,并列式地名指由两个姓氏或两条及两条以上自然村组合而成的地名,如赵林、刘黄、唐洪、蔡白(取蔡屋、白路两村的第一个字命名)、树田(独树、田心、田美三个自然村组成)等。此外,有部分以数字作为区分的地名,如麻涌镇的麻一、麻二、麻三、麻四,其他镇区有三联、三中、四甲、六甲、九曲等数字类地名。

2.“专名+通名”形式

东莞地名以“专名+通名”形式的命名结构占绝大部分,“专名+通名”的结构亦是现代社会地名命名的规范形式,东莞地名“专名+通名”的结构可分为两大类:“姓氏+通名”、“方位+通名”。

(1)姓氏+通名

梁启超曾指出:“吾中国社会之组织,以家族为单位,不以个人为单位。周代宗法之制,在今日其形式虽废,其精神犹存也。”[7]788周代宗法制下产生的宗族意识是中华民族从先秦时期一直延续至今的传统观念,以我国南方地区福建、江西、广东、广西为典型代表,此观念于社会生活方面表现为重视家谱续修、宗祠修缮、祖宗祭拜等行为。东莞“姓氏+通名”的地名命名结构是岭南地区重视家族主义与秉持宗族主义传统观念的真实呈现。

东莞32 个镇街中,除凤岗镇、樟木头镇、黄江镇、长安镇及莞城街道5 个镇街无“姓氏+通名”的地名,其余27 镇街均有此类结构地名,共41 个,可见其分布广泛。其中“姓氏+屋”的形式占绝大部分,共25 个,如孙屋、丁屋、彭屋、黄屋、莫屋、严屋等;有“姓氏+村”的形式,如陈村、黄村、林村等。另外由“姓氏+通名”引申“姓氏+通名+方位”形式,如袁山贝(贝为背之意);

还有“姓氏+家+通名”,如袁家涌、吴家涌、梁家村等。

(2)方位+通名

“方位+通名”亦是东莞地名常见的形式,此结构以方位名词性语素作“专名”,表示具体的地理位置和方向,如上、中、下、东、南、西、北等表方位的词语;选取地方标志性建筑或地理环境为参照物,以用作“通名”,如桥、屯、坑、墟、山、湖、溪等。“方位+通名”的地名结构是人类方向感知结果的呈现。如上桥、上沙、上屯、上坑、下桥、下墟、下沙、东山、东坑、西湖、西隅、北隅、西溪等。

此外,“通名+方位”的结构亦不少,此结构常用的方位词与“方位+通名”的方位词存在差异,常用边、头、尾、角,如田边、水边、江边、村头、坝头、涌头、田尾、村尾、塘尾、湖美(东莞话美、尾音同,因雅化而改为美)、坑美、塘角、沙角等。

三、东莞地名的文化内涵

地名是文化的镜像[8]1,地名不仅是语言符号,更是文化的载体,是一个地域、一座城市的历史文化底蕴呈现。地名记录了人类探索世界和自我的辉煌;记录了战争、疾病、浩劫与磨难;记录了民族的变迁与融合;记录了自然环境的变化,具有丰富的历史、地理、语言、民族、社会等科学内涵,是一种特殊的文化现象,是人类历史的活化石。[9]2刘保全指出,地名实体文化体系则由地名实体承载的历史文化内涵、地理文化内涵和乡土文化内涵三要素构成。[2]34-37东莞地名背后承载着东莞地域人文特色,从中可提炼东莞的地理特色与人文特色。

(一)东莞地名的地理特色

东莞地势东南高西北低,东南部多山,尤以东部为最,山体庞大,分割强烈,集中成片,起伏较大;中南部低山丘陵成片,为丘陵台地区;东北部接近东江河滨,岗地发育,陆地和河谷平原分布其中,地势起伏和缓;西北部是东江冲积而成的三角洲平原,多为地势低平、水网纵横的围田区;西南部是濒临珠江口的江河冲积平原,地势平坦而低陷,是受潮汐影响较大的沙咸田地区。①资料来源于东莞人民政府网:自然地理(http://www.dg.gov.cn/zjdz/dzgk/zrdl/index.html)。详见东莞市人民政府门户网站(引用日期:2023-02-16)。东莞地名真实呈现东莞的地形地貌特征,地形地势地名与水文地名的分布与东莞地质、地貌特征基本吻合。在东莞596 个村名/社区名中,以地形地貌特征和水文条件命名的地名共278 个,约占总数的46.64%,其中反映地形地貌的地名有111 个,蕴含水文条件的地名有167 个。由于东莞地处珠江三角洲地区,属于亚热带季风气候,雨量充沛,河涌纵横,东莞地名的水文特征更加凸显,故水文类地名占优势。

东莞地名可展现东莞地形地貌、水文分布的特征。通过对东莞地形与水文地名比较发现,地形地貌、水文地名与东莞市地理实体相契合。如位于东莞西北部地势低平、水网纵横,位于该地理位置的镇区麻涌、中堂、望牛墩、洪梅等水文特征突出,故表水文情况的地名远多于表地形地势的地名,甚至部分镇区无表地形地势的地名,其反映地理环境的地名均为水文地名。同理,东莞东南部山体庞大集中成片,东南部镇区表地形地势的地名多于表水文情况的地名,如樟木头、谢岗、清溪等。

据统计显示,东莞西北、西南部多用“涌”“滘”“沥”“沙”“塘”等与水文相关的通名命名,其中“滘”“涌”为粤方言地名通名,多见于广东河涌密布地区,独具岭南特色。东莞东南、东北、中南部多用“岗”“岭”“朗”“山”“坑”等与山地相关的通名命名。可见,以上通名反映了东莞兼有山地、丘陵、河流、湖泊、海港、沙滩等多种地貌类型,亦表现出东莞自然地理环境的丰富多样,以下就东莞地名中常见的反映水文、地形地势的通名作简要阐分:

1.反映地形地势的通名:

岗:平缓的山脊。如谢岗、赤岗、厦岗等。

坑:低洼凹陷地、沟壑。如石龙坑、横坑、铁路坑等。

朗:通蓢,表示地平耕地。如水朗、松柏朗、黄草朗、大朗等。

平:平坦的大地。如西平、东平、连平等。

2.反映水文条件的通名:

沙:水边沙滩、沙地、沙田。如芙蓉沙、下沙等。

塘:湖泊、水池、坑、河。如温塘、大莲塘、横塘等。

滘:水边;河道的相交处。如槎滘、道滘、小捷滘等。

涌(音chōng)、冲:小河、河流,水乡片区常见的通名。袁家涌、吴家涌、潢涌等。

沥:河汊。如马沥、横沥、塘沥、百花沥、珠沥等。

埗、步:同“埠”,即码头。如高埗、增埗、大步、寮步、沙埗等。

埔:河边的沙洲。如石潭埔、油甘埔等。

此外,东莞市属亚热带季风气候,拥有丰富的水资源与肥沃的土壤,部分带有动植物类的地名反映出东莞物产丰富的特点。植物类有以桑树、谷、莲、金桔、黄麻、松、柏、梅、芙蓉、白果、油柑、竹、樟树、粟等命名,如桑园、油甘埔、芙蓉沙、百果洞等;动物类有以牛、蚬、鱼、凫、鸥、鹤等命名,如蚬涌、鹤田、牛山、鸥涌等。

(二)东莞地名的人文特色

地名与文化共生,地名是人类社会行为产生的结果,与社会心理、社会生活、风俗习惯等因素有紧密联系[8]11,通过分析东莞地名表层的特指性及符号性,揭示与凝练隐藏于东莞地名深层的社会信仰、社会习俗、价值观念、文化心理、美学观念等文化内涵,力图阐发东莞地名与东莞文化的深刻关系,增强地域共同体意识与文化归属感。

1.反映伦理道德及美好理想

儒家所推崇的“仁爱”思想,是中国社会从古至今普遍尊崇的伦理道德规范。“仁”为“至德”,孝、悌、忠、信、礼、义、勇等美好品质均从属于“仁”的范畴,其伦理道德已渗入社会生活诸多方面。东莞涉及伦理道德方面的地名是东莞人民价值观念与道德精神的演绎,亦是构建以人为本和谐社会的价值皈依。如虎门镇的怀德社区,因某朝县令出巡至此地,曰:“君子以德为怀”,遂名怀德。道滘镇的厚德村,根据对联“厚德载福,和气致祥”名为厚德,鼓励村民培养高尚文明之德行。除村/社区名,反映伦理道德的名称在道路命名方面也诸多呈现,如执信路、诚信街、解放路等。

无论在战乱不断的古代,抑或政治稳定、国泰民安的当代,祈求太平安宁、希冀福寿昌盛是世代中国人共同的美好理想,此种平凡而又长久的社会心态在东莞地名中形成良性引导。此类地名主要表达人们对生活稳定安宁、丰衣足食、身体健康、吉祥如意愿景,常使用“利”“丰”“安”“平”“富”“福”等祥瑞的文字,如长安镇2020 年新增长乐社区,以“乐融、乐居、乐知、乐享”为核心理念打造安居乐业的氛围;道滘镇的永庆村,此名含永远喜庆之意。除祈求生活和顺、安居乐业外,亦有希冀福寿昌盛的地名,如鸿福、大盛、兴隆、长富、穗丰年、大利、福禄沙、亨美等。

2.反映趋雅避俗的审美观念

东莞地名一定程度上呈现了人们趋雅避俗的心理及对美的追求,常见的雅化地名方法为选用同音字将不雅的文字替换,如将作为方位词的尾、下二字,替换为美、厦(东莞话美、尾音同,下、厦音同)。黄江镇的田美,因有五兄弟中之五弟定居于此,故名;东坑镇的坑美,因位于陇西之尾而名;茶山镇的冲尾,原名涌尾,因位于河涌之末而名,三地均因“尾”不雅观而改为“美”。“下”字雅化的地名如“锦厦”,原名为“庵下”,因乡村分布在庵堂下方得名,“庵下”不雅而改为“锦厦”,还有厦边、厦岗、岭厦、田厦等等。

除表方位词使用雅化外,东莞取谐音雅化的地名还有洪梅镇的尧均,因此地有外国军队驻扎,得名“洋军”,后取谐音“尧均”为名(东莞话洋军、尧均音同)。茶山镇的粟边,明洪武四年,陈、张、林三姓在此立村,张、林均为海盗,被官兵追捕,陈氏声言无涉,官乃令缩住一边,故名缩边村,后村人以“缩”字义不佳,该取“粟”,意粮食丰足。[4]227中堂镇的槎滘原名茶滘,清朝兵部尚书湛金全来此饮茶,打破茶杯,故名茶滘,今改为槎滘。

3.反映敬祖尊宗的观念

中华民族历来重视宗族血缘关系,宗族观念在中国人的思想中早已根深蒂固,用姓氏命名的地名在中国各地并不鲜见。在东莞的姓氏地名中,涉及孙、丁、彭、黄、林、周、余、莫等多个姓氏,这种以姓氏命名的方式不仅是东莞的特点,且是中国地名共同的特点。目前,东莞存在的姓氏地名是以原著民祖先的姓氏而确定的,如望牛墩镇的李屋,由于最初一位李姓的教师在此教书育人而命名;东坑镇的丁屋,始祖丁雪村自居此后连生五子,故名丁屋。也有由于人口迁移而形成的姓氏聚落,如石龙的林屋,村民主要是从福建莆田迁移过来的。此类地名均是东莞敬祖尊宗文化惯习与乡土情感的呈现。

4.凸显图腾文化

司徒尚纪在《广东文化地理》一书中指出,“古代岭南越人尚鬼,迷信风气盛行,形成具有浓郁地方特色的图腾文化。主要以鸟、鸡、牛、狗、龙、蛇、鳄、雷等为崇拜对象,作为本部族的保护神或标志,以及风俗活动的中心,并以之命名自己的居地或活动地域中的山川风物,隐喻着古越人一定的希冀与追求,至今仍在岭南地名中留下很多印记”。[10]369东莞地名中存在部分以鸟、鸡、龙、蛇命名的地名,能反映东莞地域独特的图腾崇拜及社会心理。

龙是中国古代传说中的一种神物,中华儿女亦喜称自己为龙的传人,它寄托着中华民族的理想,代表吉祥与尊贵,龙一直中华民族崇敬的图腾标志,东莞乡镇名中多次出现“龙”字,如石龙、兴龙、龙眼、大龙、龙背岭、长龙等。除龙之外,凤亦是东莞地名中常见的图腾之神,传说凤凰的出现是吉祥征兆,人们希望借凤之名带来吉祥富贵,如凤冲、凤凰岗、凤岗、凤德岭、凤大等。

在农耕社会,鸟是农民的生产助手,有“天鸟助耕”“鸟田”等传说。岭南地区由于地理环境的原因,水鸟较多,在东莞地名中以鸟类命名的主要以“鹤”为主,有鹤田、鹤田厦。此外,个别地名的命名的典故与鹤相关的,如谷涌明末天旱失收,有白鹤衔谷穗于涌边,农民才得以生存,可见鹤是给人带来希望与祥瑞的。鸟类地名还有以“鸡”字命名的,如鸡笼山、鸡啼岗、鸡岭等。

中华民族对蛇图腾崇拜在神话故事中有所呈现,人类始祖女娲、伏羲、黄帝等均为人首蛇身。《说文》载“闽,东南越”,“蛮,南蛮,蛇种”,可知闽粤地区古代有信奉蛇图腾的风气。东莞地名中存在一个以“蛇”命名反映生殖崇拜的地名——水蛇涌,初名金龙涌,传说有白发老翁经过,说金龙数十年生一子,而水蛇一胎数十条,改水蛇涌可保人丁兴旺[4]75,以蛇的繁殖能力代表女性的生殖能力,象征生命延续与家族兴旺。

四、东莞地名的管理与规范化思考

(一)东莞地名的不规范现象

东莞市地名管理部门就东莞市地名进行了多次规范整理,但仍存在较多重名现象,可分为三类,第一类是村名与村名重名,第二类是村名与镇名或城区名重名,第三类是高级的行政区划与其所辖的下级行政区划的重名。地名重名使人们认识混乱,亦影响人们日常生活交流等。

村名与村名的重名,如茶山镇和常平镇均有“塘角”一村名;虎门镇和石排镇都有“沙角”一村名;“村头”这一村名同时在虎门镇、横沥镇出现;“新联”一名在虎门镇、高埗镇都有出现;长安镇与常平镇均有“新民”社区等。

村名与镇名或城区名重名,如望牛墩镇石排村与石排镇重合,望牛墩的横沥村名与横沥镇重合,道滘镇的南城村与南城街道重名,厚街镇的桥头村与桥头镇重名等。

第三类是高级行政区划与其所辖下级行政区划的重名,此类现象较为常见,如中堂镇与其下辖的中堂社区,麻涌镇与其下辖的麻涌社区,塘厦镇与其下辖的塘厦社区等。东莞市32 个镇区/城区中共有10 个高级行政区划与其所辖下级行政区划的不重名的,分别是莞城、石龙、虎门、东城、南城、长安、沙田、道滘、黄江、樟木头。

基于此,为规范地名,王际桐(1999)就重名问题提出一些解决方法,以下四条可以纾解东莞地名重名的困境:①名称前加姓氏或姓氏组合。②冠以方位、大小。③用方言谐音加以区别,如有的把西读成新,即可将其一改为新。④另起新名。[11]35

(二)东莞地名管理存在的问题

国务院新修订的《地名管理条例》于2022 年5 月1 日开始实施,其中第四章为“地名文化保护”,第二十四条强调要加强地名文化遗产的保护,并将符合条件的地名文化遗产依法列入非物质文化遗产保护范围。①刘玉堂,李艳琼.文化语言学视域下地名文化遗产的研究、保护与开发[J].理论月刊,2023(1):90。目前东莞地名文化遗产保护与管理方工作亟待提质增效,聚焦东莞市地名参与文化强市建设的路径、机制不健全,东莞市地名学界对地名志编纂尚未形成规范与标准,地名地方志实效性、地域性不足,编志人才匮乏,数字化地方志建设滞后等问题,推动东莞市地名志工作高质量发展与治理体系化、现代化。

五、结语

地名有诸多的功能,与我们日常生活、工作与学习紧密关联,简单的地名蕴含中国地理的地域特色与中华文化的道德观念、祈福愿景。地名作为阐释地域文化的宝藏,是增强情感认同、文化自信的载体,是促进心理与情感趋同归一的载体。立足于语言学视角,对东莞市地名的音节、平仄、构词等进行研究,旨在阐释东莞地名文化,希冀为提升东莞地名命名规范性提供理论遵循与有益参考。诚然,因囿于自身学力,东莞地名的研究深度尚存不足,部分大村落会细分村级以下的地名,需要大量时间精力实地考察以及采访。东莞作为岭南文化名城,其地名文化特色鲜明、意蕴丰富,具有较高的研究价值,倡导更多的研究者关注此领域、方向,进而推动岭南地名文化的革故鼎新。