清热利胆颗粒预防腹腔镜联合胆道镜术后胆总管结石复发的效果分析

李积强, 齐清会, 张桂信

1 大连医科大学附属第一医院普外三科, 辽宁 大连 116011; 2 大连医科大学中西医结合研究院, 辽宁大连 116000

胆石症是胆道系统的常见病及多发病,根据其发病部位不同可分为胆囊结石和胆管结石。调查显示胆囊结石在我国成年人中的发病率为10%~25%,而其中10%~20%同时患有胆总管结石[1]。当胆总管结石继发感染时可引发急性胆管炎、胆源性胰腺炎或者梗阻性黄疸等一系列严重的并发症从而危及患者生命[2]。目前对于胆总管结石的治疗主要包括内镜逆行性胰胆管造影(ERCP)取石术及腹腔镜联合胆道镜取石术(LCBDE)[3-4]两种方式,调查显示这两种手术结石清除成功率皆达到95%以上且在治疗效果及术后住院时间上无显著差异[5-6]。然而,当ERCP手术失败或者结石较大时LCBDE则是最为有效的治疗方式。此外相比较ERCP手术,LCBDE具有保留括约肌功能、术后胰腺炎等并发症发生率低且其相关治疗费用少等优势[7-8],因此在临床应用也较为广泛。

虽然,LCBDE治疗胆总管结石效果显著,但调查显示取石术后胆总管结石的复发率仍高达4%~25%[9]。胆总管结石的复发严重影响患者生活质量并且加重了患者的经济负担。然而对于术后结石的复发,国内外研究均未发现较好的药物。大连医科大学附属第一医院中西医结合腹部急症外科依据胆石症的病因病机及多年临床经验,协定内部处方清热利胆汤及用其制成的院内制剂清热利胆颗粒用于防治胆石症相关疾病均取得了良好的成效。此外,临床用药发现该药对于LCBDE术后胆总管结石复发具有一定的预防作用,本研究则通过回顾性队列研究分析中药清热利胆颗粒对于LCBDE术后结石复发的预防作用,为今后胆总管结石的临床治疗及预防提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 采用回顾性队列研究方法收集2010年1月1日—2020年12月31日就诊于大连医科大学附属第一医院确诊为胆总管结石(含合并胆囊结石)且行LCBDE治疗的住院患者。

1.2 胆总管结石的诊断标准 诊断标准参考《外科学》第八版,患者出现右上腹或剑突下疼痛、寒战高热、黄疸、恶心呕吐、腹胀等临床表现,且实验室检查提示白细胞、中性粒细胞、胆红素、ALP、GGT及AST、ALT出现不同程度的升高或经腹部超声、腹部CT、磁共振胆胰管成像(MRCP)及ERCP检查提示存在胆总管结石[10]。

1.3 纳入标准 符合以下4个条件:(1)年满18周岁,(2)确诊为胆总管结石(包括合并胆总管结石),(3)术后患者胆囊及胆管内无残留结石,(4)既往无胆道手术史。

1.4 排除标准 符合以下条件之一:(1)胆道良性或恶性狭窄,(2)术后6个月内结石复发,(3)孕妇或哺乳期女性,(4)存在肝内胆管结石,(5)有严重的肝、肾、心及凝血功能的异常。

1.5 治疗方法 依据术后是否服用清热利胆颗粒将患者分为暴露组(常规治疗+清热利胆颗粒组)与非暴露组(常规治疗组)两个队列。非暴露组:均行LCBDE,合并胆囊结石的患者同期行腹腔镜下胆囊切除术。术后均常规给予止血、抑酸护胃、补液及营养支持等对症治疗,存在胆道感染的患者按病情合理给予抗生素抗感染治疗。对于术中放置T管引流的患者,在术后6~8周行经T管窦道胆道镜检查术,若在检查过程中发现结石则行胆道镜下的网篮取石术,术后拔除T管或根据患者病情延长T管引流时间。

暴露组:在非暴露组患者治疗的基础上所有患者在术后口服清热利胆颗粒预防结石复发治疗。清热利胆颗粒(辽药制备字Z20190021001,大连汉方药业有限公司),每袋10 g。服用方法为每次1袋,每日2次,温水冲服,2周为1个疗程。

1.6 资料收集及随访 通过医渡云数据库及大连医科大学附属第一医院联众病志收集系统检索符合纳排标准的相关患者,并收集和记录所有入组患者住院期间相关资料并按要求填写《胆总管结石患者队列研究调查表》。主要包括基线资料、手术相关情况、入院时患者实验室检查情况、住院时间、T管引流患者T管拔除时间等。所有患者均通过门诊复诊记录及电话进行随访,随访时间不少于24个月;详细记录两组患者结石复发的相关情况(包括结石复发的次数及复发的时间)以及中药清热利胆颗粒的服用情况(服用总疗程数)。

1.7 观察指标 主要观察指标:暴露组与非暴露组患者胆总管结石的复发率。胆总管结石的复发定义为:胆道手术后胆总管结石经腹部超声或ERCP被证实清除干净,6个月以后经腹部超声、CT、MRCP、ERCP等辅助检查诊断为胆总管结石(伴或不伴有临床症状、生化指标改变)[11]。

次要观察指标:(1)暴露组与非暴露组患者胆总管结石复发的时间,(2)LCBDE术后胆总管结石复发的危险因素。

1.8 统计学方法 采用SPSS 26.0软件进行数据统计分析,符合正态分布的连续变量使用表示,两组间比较采用成组t检验;不符合正态分布则选择非参数Mann-WhitheyU检验;分类变量采用χ2检验或Fisher确切概率法进行组间比较。使用Kaplan-Meier曲线估计两组患者胆总管结石的累积复发概率,并使用Log-rank检验进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料比较 本研究共收集LCBDE治疗的胆总管结石(包含合并胆囊结石)患者486例,经过随访后排除149例(其中合并肝内胆管结石80例,既往胆道手术史40例,死亡6例,失访18例及术后6月内胆总管结石复发患者5例),最终纳入患者共337例,其中暴露组患者共225例,非暴露组患者共112例。对两组患者的基线特征进行比较,非暴露组住院时间及随访时间较暴露组患者均明显较长(P值均<0.05)。此外,非暴露组患者入院血清GGT水平高于暴露组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者其余基线资料均无统计学差异(P值均>0.05)(表1)。

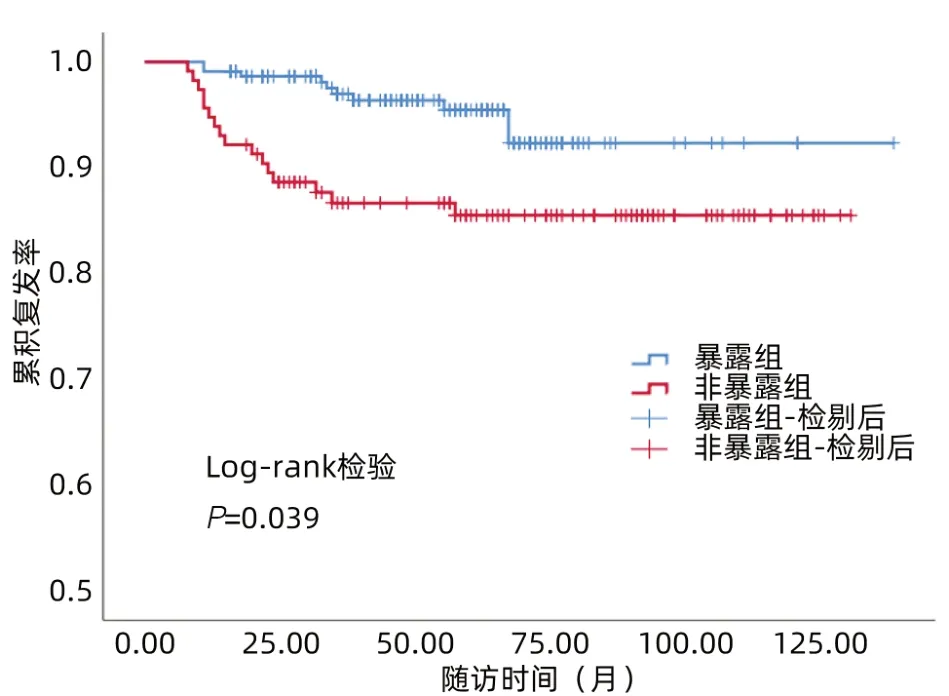

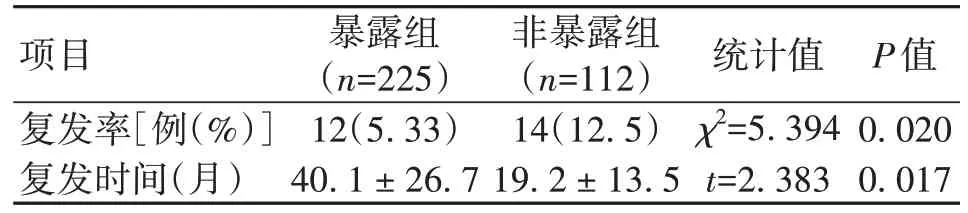

2.2 暴露组与非暴露组胆总管结石复发率比较 随访后发现暴露组患者服用中药清热利胆颗粒最少为1个疗程,最多为5个疗程,平均服药1.6个疗程。最终发现LCBDE术后胆总管结石复发患者共26例(表2),其中暴露组12例,非暴露组患者14例,两组复发率差异具有统计学意义(P<0.05)。暴露组患者结石复发的平均时间较非暴露组明显较长,差异有统计学意义(P<0.05)。此外,利用Kaplan-Meier生存分析曲线对两组患者术后累积复发率比较,结果显示其差异具有统计学意义(P<0.05)(图1)。

图1 暴露组与非暴露组累积复发率曲线图Figure 1 Kaplan-Meier chart of cumulative recurrence rates in exposed and non-exposed groups

表2 暴露组与非暴露组患者复发情况比较Table 2 Comparison of recurrence rate between exposed group and non-exposed group

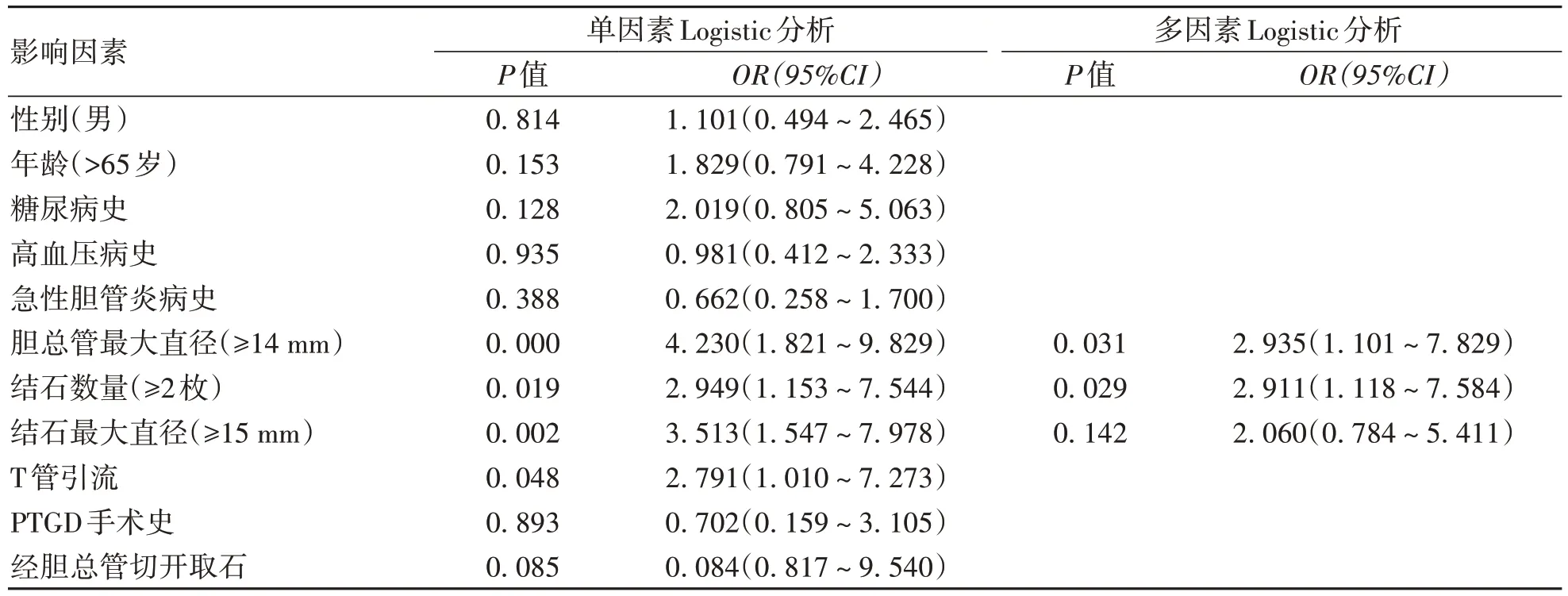

2.3 LCBDE术后胆总管结石复发危险因素分析 对LCBDE术后胆总管结石复发与未复发患者的单因素分析结果显示,两组患者胆总管最大直径、结石数量、结石最大直径及T管引流具有统计学差异。多因素的Logistic回归分析发现胆总管直径≥14 mm和多发结石(数量≥2枚)是LCBDE术后胆总管结石复发的独立危险因素(P值均<0.05)(表3)。

表3 LCBDE术后胆总管结石复发的影响因素分析Table 3 Analysis of influencing factors of choledocholithiasis recurrence after laparoscopy combined with choledochoscopy

3 讨论

LCBDE已成为胆总管结石的主要治疗方式之一,并且对于胆总管结石直径较大的患者LCBDE手术在围手术期的安全性及长期疗效方面则优于ERCP手术[12-13]。虽然LCBDE手术具有众多优势,然而其术后结石的复发仍是困扰患者的难题。本研究通过回顾性队列研究分析发现暴露组患者术后胆总管结石复发率(5.3%)较非暴露组复发率(12.5%)明显降低,提示清热利胆颗粒可以有效降低LCBDE术后胆总管结石的复发率,具有一定的预防胆总管结石复发的作用。此外,分析发现暴露组患者结石复发平均时间较非暴露组患者明显延长,说明清热利胆颗粒可减慢结石形成的过程,延长LCBDE治疗患者结石复发的时间间隔。Kaplan-Meier曲线结果也提示非暴露组累计复发率高于暴露组,胆道镜术后胆总管结石的复发多集中于术后2~3年,而5年之后的结石复发率则显著降低,尤其在暴露组患者中较为明显。

胆石症在中医学中属于“黄疸”“胁痛”“胆胀”病范畴。众多医家认为其多因肝气郁结及气机阻滞,从而使得肝胆疏泄失司,胆汁排泄失职,日久郁结成石;或因肝胆湿热、复感外邪,使得湿热之邪淤滞于肝胆久煎成石[14]。而郑亮教授等[15]则认为胆石症为“湿热”“气滞”“血瘀”三邪合而发病。清热利胆颗粒是由中医经典《伤寒论》中的名方大柴胡汤及茵陈蒿汤化裁而成,由黄芩、大黄、栀子、木香、枳壳、金钱草6味中药组成。方中黄芩一则可和解肝胆少阳之气机以达行气解郁之功;二可清泻肝胆积热,达邪外出。大黄与栀子配伍则可清泻肝胆之湿热,兼行通腑之力。木香与枳壳配伍则使肝气得以调达,以缓解胁肋之疼痛,还可运脾化湿以畅气机。金钱草则可清泻肝胆之火,还可利湿排石,是治疗胆石症之要药[16]。诸药配伍,共奏清热利湿,疏肝理气,利胆排石之功。清热利胆颗粒在临床上用于防治胆总管结石相关疾病均取得良好效果。

LCBDE术后胆总管结石复发的预防仍是目前研究的热点及难点,只有了解结石复发的危险因素及相关机制才能采取有效的预防措施,然而当前对胆道镜取石术后结石复发危险因素的相关研究较少。在本研究中通过多因素的Logistic回归分析则发现胆总管最大直径(≥14 mm)、多发结石(数量≥2枚)是胆总管结石复发的独立危险因素,OR值分别为2.93和2.91。胆总管扩张改变了胆汁在胆管中运动的流体静力,从而导致胆汁淤积及胆汁中的相关成分沉积[17]。除此之外,胆总管长期处于扩张状态使胆总管平滑肌的回缩性能下降,从而造成胆管内压力增加、胆汁流动缓慢,进而出现胆汁淤积导致结石的复发[18]。而胆总管结石数量多的患者通常伴有一定的胆汁代谢异常,虽然去除了结石但其本身具有成石的倾向,当胆管中的胆汁再次淤积,其中的成核因子达到一定数量便会形成新的结石[19]。此外,结石数量较多时手术取石的时间会相对延长,从而增加胆总管管壁的损伤以及胆总管发生炎症的风险,进而影响结石的复发[20]。此外一项多中心研究[21]还发现胆总管结石直径>9 mm也是结石复发的独立危险因素。而本研究结果显示结石直径不是复发的独立危险因素,这可能是由于人群和地域差异及人群选择偏倚导致。

利用液相色谱与质谱法发现清热利胆颗粒中相关药物的有效成分72种,通过网络药理学对有效成分及作用靶点与胆总管结石的相关靶点进行关联分析发现,其参与度排名前三位的化合物为槲皮素、大黄素及山柰酚[22]。其预防结石复发的机制主要涉及以下几个方面:首先其中的相关成分可增加胆囊和胆管的运动及胆汁的排泄,例如其中的大黄素可提高血浆胆囊收缩素(CCK)及胆管细胞中的钙离子水平,并通过上调胆管细胞中的Gs、Gi及Cap蛋白及mRNA的表达从而增加胆管及胆囊的收缩能力,减少胆汁淤积和结石的形成概率[23],而山柰酚也可有效促进胆汁酸的转运和排泄,从而减少胆汁的淤积[24]。其次发现相关成分可通过调控胆汁分泌相关酶及蛋白的表达改善胆汁的淤积,例如大黄素可使胆汁中的成核因子及黏蛋白水平明显降低[25],并通过调节FXR、SHP、UGT2B4和BSEP等相关受体的mRNA与蛋白表达来减轻胆管及肝内胆汁淤积[26]。而研究[27]表明槲皮素也可通过抑制胆汁酸相关转运体及胆汁酸代谢相关的细胞色素P450酶(CYP)3A2、CYP2B10、硫酸基转移酶2A1的表达进而减少肝内及胆管中的胆汁淤积,从而起到保护肝脏细胞及预防结石复发的作用。除此之外,槲皮素可通过增加胆固醇7α-羟化酶以及肝脏X受体αmRNA和蛋白质的表达,从而增加胆固醇向胆汁酸的转化,并通过增加肝脏HMGCoA还原酶(胆固醇生物合成中的限速酶)的活性及肝脏中ATP结合转运蛋白G1 mRNA和蛋白表达而增加胆固醇流出,从而降低胆汁中胆固醇的含量及积聚,减少胆管中胆固醇结晶及结石的形成[28]。此外,清热利胆颗粒中的相关成分还可调节胆汁中相关成分的比例平衡,例如实验[29]表明槲皮素可刺激肝细胞中磷脂质和游离脂肪酸的合成及其在胆汁中的分泌,从而改善胆汁的胶体性质并增强其形成混合胶束和溶解胆固醇的能力,并通过增加胆汁中胆汁酸和游离脂肪酸的含量从而改善胆汁的分散特性,进而保持胆汁中形成相关胶束成分的平衡,防止胆石的形成。除此之外,其中的山柰酚可通过选择性作用于网络中调节核因子-κB(NF-κB)、丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)以及蛋白激酶B(PI3K/Akt)等炎症相关的细胞信号通路,从而发挥较强的抗炎作用[30],进而减少胆管炎症的发生及预防结石的复发。综上所述,清热利胆颗粒中的相关成分可通过增加胆管的运动,调控胆汁分泌相关酶和蛋白的表达,以及调节胆汁中相关成分的比例平衡进而起到预防结石形成及复发的作用。

本研究表明清热利胆颗粒可以有效降低LCBDE术后胆总管结石的复发率,具有一定的预防结石复发的作用。然而本研究仍然存在一些局限性,首先本研究为回顾性队列研究,患者随访时间最长者长达10年之久,因此存在部分患者相关资料遗失及失访情况;其次本研究为单中心研究,因而收集病历具有一定的地域局限性。因此在未来还需要进一步进行前瞻性、大样本和多中心的研究来验证清热利胆颗粒对LCBDE术后胆总管结石复发的预防作用,同时应当进行清热利胆颗粒预防胆总管结石相关机制的深入研究,以便更好地为之后的研究及患者诊治提供参考。

伦理学声明:本研究方案于2021年12月24日经由大连医科大学附属第一医院伦理委员会审核批准,批号:PJ-KS-KY-2021-282。

利益冲突声明:本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明:李积强负责临床数据收集、随访、分析及撰写论文;齐清会负责论文的审核及修改;张桂信负责拟定写作思路,指导撰写文章并最终定稿。