云冈石窟“力士”舞蹈造像的舞台实践

张建伟

(山西大同大学,山西 大同 037000)

一、立足于历史学、图像学、舞蹈学的视野

(一)北魏历史

魏晋南北朝是我国封建历史朝代中一个特殊时期,历经三百六十余年朝代往替,是中西文化艺术交汇、多个民族汇聚流合的时代。彼时外来文化交融,尤其是在中西经贸往来过程中,石窟艺术繁盛一时。作为世界文化遗产的云冈石窟正是这一时期文化的继承者和见证者,它是世界雕塑艺术的宝库,也是世界音乐舞蹈的艺术精粹。云冈石窟雕刻中的“力士”造像在石窟中分布广泛,其形象演进与北魏时期的社会形态发展有着密切的关系。

早期:“北魏兴安二年,宋元嘉三十年初,帝后奉以师礼,昙耀白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世(《魏书》卷一一四《释老志》)。”

由此可证云冈石窟是由北魏文成帝拓跋睿始建的(约公元460 年)。

中期:这一时期石窟主要是文成帝死后至孝文帝迁都洛阳前(约公元465 年—494 年)。这一时段北魏统治者大力推行汉制,以文明太后尊崇周礼、大兴汉制,孝文帝改汉姓、尊孔子、禁胡言、易汉俗为代表。云冈石窟的雕刻与窟龛高速增添,北魏拓跋族的原生草原文化快速地溶解于汉学儒道文化之内。

晚期:孝文帝迁都洛阳后(约494 年—534 年),北魏末年社会矛盾激化,起义与反抗活动此起彼落。此时云冈石窟雕刻窟室式样繁杂,多在中下阶层、供养人和民众间蔓延。窟龛变化急剧,样式繁多,主要为中小型窟室。

云冈石窟是南北朝传统艺术与审美汇聚交融的瑰宝,气势雄浑、威武壮硕的“力士”造像在石窟中分布广泛。在《魏书·奚康生传》中记载:“康生乃为力士舞,及于折旋,每顾视太后,举手、蹈足、瞋目、颔首为杀缚之势”。这是史书中关于力士形象,及其舞蹈形态的具体记载与描述。

(二)“力士”图像

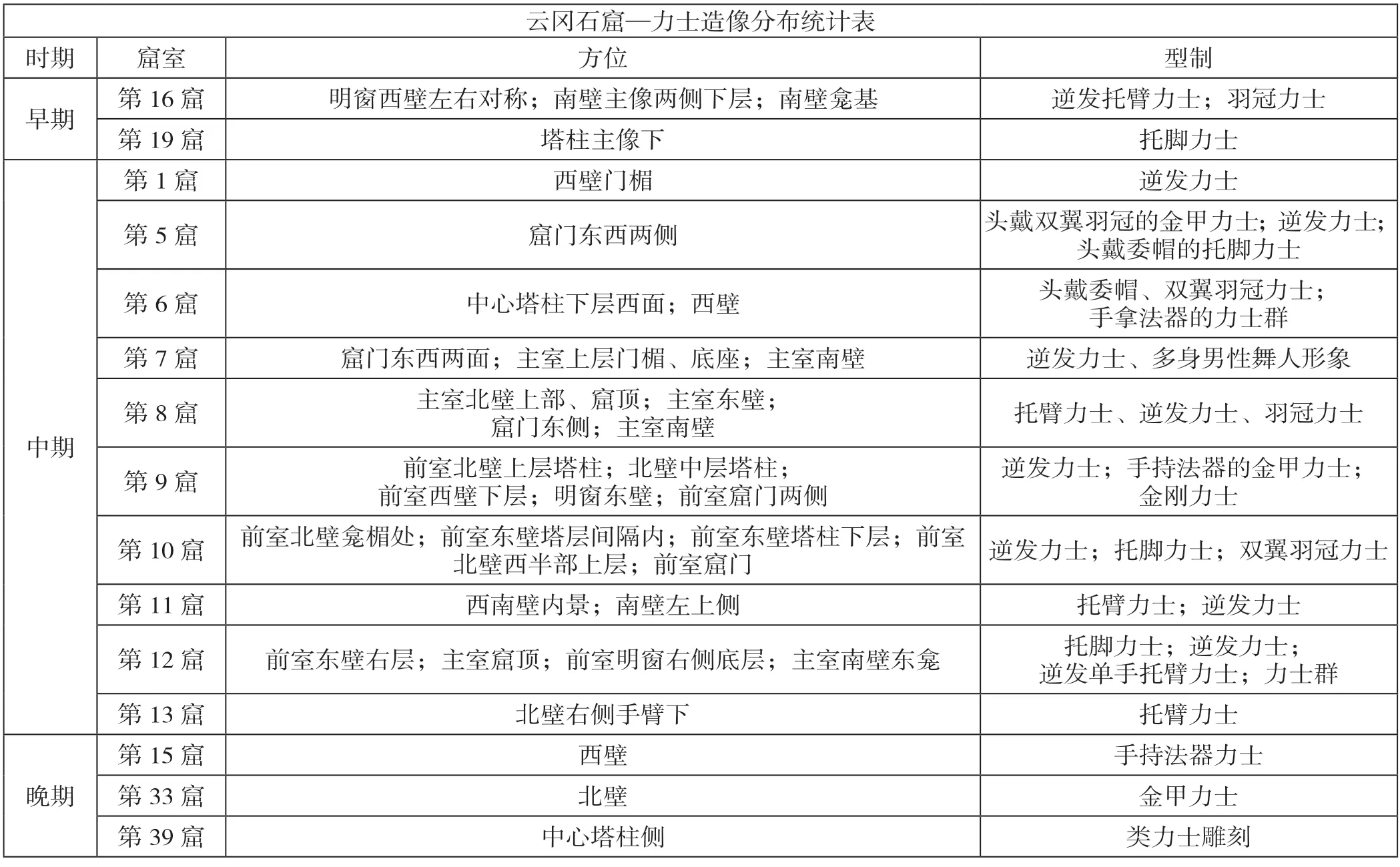

著名考古学家宿白先生的《云冈石窟分期试论》一文,以大量文献史料、典籍为参证,考究、分析、类比各石窟内造像的风格特征与形象内容,对云冈石窟进行了“早、中、晚”三期的划分。根据前述论据与大量实地考察和图像分析,整理归纳了石窟典型的力士形象分布。(见表1)

表1

根据考证石窟“力士”造像的分布与形制。云冈石窟中力士主要分为:第一类,托脚、托缸、托鼎、托香炉的一类力士,此类力士地位低微,多于主像、塔座下层出现;第二类为徒手力士,此类力士作为独立形象,多出现在窟门或主像两侧、形态各异;第三类为手拿法器的力士,此类力士多身穿金甲、身形高大。

力士造像在早期石窟中(16/20 窟)出现较少,主要体现为赤脚背发、魁梧健硕的中亚犍陀罗风格;中期(1/5/6/7/8/9/10/11/12/13 窟)的总体特征为庄重肃穆,多为对称设置,表现出力与美相融合的云冈特色;晚期(15/33/39 窟)的力士面目狰狞,身纤体长,多为不对称设置,表情凌厉,表现出鲜明的汉化审美意味。

二、遵循乐舞图像复建原则上综合创造的路径

(一)多元融合的一体化

“多元一体”化的融合不仅体现在民族、地理、环境、科技等领域,也表现在艺术学及舞蹈学研究中。北魏鲜卑多元的民族格局,决定了其社会制度、意识形态、民族利益都与维护国家的统一及政治权利的稳定而服务。云冈石窟的兴建当然也处于这一最终利益的范畴。

云冈石窟的形态演进受经济、政治、民族、文化等种种因素的影响。多元素融汇凝聚的状态,才使得云冈石窟成为历史遗存的瑰宝。

(二)视觉踪迹的复兴

确立了多元融合一体化的指导思想,与之相并而行的就是大量舞蹈图像中蕴含的视觉踪迹,这样才构成了云冈力士舞蹈理性实践操作的可能。寻求图像视觉踪迹的复兴主要是指以直观视觉看到的图像为原点,通过图像学与身体语言的表征与寓言,分析这一图像的特征、内涵,以及其运动轨迹。进一步采用“左图右书”的理念,来整理原点材料。具体来讲就是文献整理与图像分析的方法论。经过第一步:多元融合的一体化研究;第二步:视觉图像踪迹的分析整理;第三步需要将文献、图像与实践作品相对应,在这一步骤中需要寻求理论指导、编导加工、演员实践再创的一种三角稳定性。

这样通过寻求视觉踪迹图像复建下尝试多元文化融合为一体的综合创造,就构成了云冈力士舞的实践路径。

三、理性实践方法

(一)建立舞蹈动作分析实践体系

图像是历史的照片,是历史社会面貌的一面镜子。图像具有叙事的能力,它是身体语言的延展、扩张。云冈石窟力士舞蹈的实践操作,面对的是石窟造像,其身体叙事需要尽可能地保持其历史的“本真性”。图像视觉踪迹的寻找、归纳、整理,都需要在本真的图像群里进行检索,建立图像动作分析的实践体系就尤为重要。这就要求归纳分析图像的身体语言,确立上下肢主体动作,明确造像的动力运行轨迹,形成可实践操作的舞蹈形态。

(二)建构叙事文本

关于云冈石窟力士舞蹈的实践而言,其目标指向并不是为了将历史存在中的“力士舞”如文物般展览在舞台上,同样也无法证实舞台呈现的原生性。这一实践是为了联结地将一尊尊力士造像构建的生存价值与意义表达出来。《云冈力士舞》可以归类于古代舞蹈形式,基于其通过造像雕刻反映了魏晋时期的时代特征。从现实上看,它也可以称作当代舞,基于其运用了当代的舞蹈编创技巧和综合创造。

“刘建教授于2017 年4 月15 日,在北京舞蹈学院黑匣子进行‘汉画舞蹈实验演出’。他用5 个实验剧目依次组成一个简单的仪式流程,而每个剧目中又有自身的叙事结构,使‘左图右书’的碎片连接成一体。实验演出以一种实践理论的方式建构起5 个叙事文本,它们在构成每一节目舞蹈身体语言叙事的同时,也构成了环环相套的一个序列。”

前文提到的《魏书·奚康生传》对力士舞的具体形象有着明确的记载,经过对云冈石窟中力士造像的大量考证,依据图像复现的创作手法,建立起“守、祭、战”叙事文本,从而表达力士形象的生存价值。

云冈力士舞的舞台布局依据“壁画始、壁画终”的首尾呼应法,中间依次表现“守、祭、战”叙事内容,配合以空间调度的聚散离合。动作构成以云冈石窟力士图像为范本,结合图像分析、手印和舞台综合创造,突出力士上肢“撑、托、顶、举”的独有形象风格,将静态造型与动态连接有机结合。如:单脚屈腿站立式、拧身跳跃出拳、蛙式颠跳、托臂瞭望,等典型舞姿,结合力士形象的表情特征进行反复琢磨与推敲,从而体现云冈力士气势雄伟、健硕威严的形象特征。

“守”这一内容,是力士形象的第一生存价值。不论在极乐净土中守护之职,还是在现世里的将军守卫军权、国土之责,这一叙事文本是实践操作首要表现的内容。通过以弧线队形与静态画面的各类造型为表现形式,动作需庄重肃穆,气势雄浑,以此来表达“守”这一类力士形象的首要功能。

“祭”这一内容,是力士“人性”的主要体现,在现实历史中,国家的守卫会有战争,依据中国古代出征前需要的礼仪活动。以同心圆队形为基准,穿插进行,表现力士或将军、战士的心理形象。

“战”这一内容,是力士形象的第二生存价值。在现实历史中征伐外侵、抵御强敌。在神性与人性中都具备着重要的表征。通过纵横交错,大幅度空间调度,与辗、转、腾、挪的动作为表现形式,需要有极强的动作张力和舞台表现力。

通过建立舞蹈动作实践体系,寻找图像视觉踪迹,分析和归纳舞蹈的叙事文本、图像文本以及与视听审美的融合统一。

(三)舞台实践的思考

“中国图像乐舞的重建复现首先要求对于文献资料的把握,图像资料的占有和‘左图右书’的分析归纳,它是不可缺少的‘纸上谈兵’,所花气力与重建复现基础的深广相关;其次才是“兵戎相见”的乐舞实践操作,所花气力与文本的视听叙事与审美相联;而两者的结合与实施则在于我们所强调的不同层面的管理体系所为,借以形成集团作战的能力。”云冈石窟力士舞蹈造像的舞台实践从历史遗存逼近现实,从石窟着眼力士造像,以理性的实践操作为方法,创演实验作品。

云冈力士舞在图像、文献、史料等方面的把握现阶段还比较薄弱。视听与审美的实践操作需要进一步提高,形式上需要进一步研究其舞蹈形态的核心与本质,形成本我的动律特征。理论、编导、演员、音乐、服饰等多元素需要进一步融合统一。实验作品《云冈力士舞》的实践操作现阶段存在诸多不足,需要不断的反思—整理—改造—提高—再反思……“木受绳则直、金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而无过矣”。

云冈乐舞是民族身体文化与审美的表征。需要我们在残缺中寻求重组,在磕绊中摸索道路,积极开创云冈乐舞创新发展之路,使其绽放历史文化的时代风华。