“两山”理论视域下民族地区生态产品价值实现机制与政策保障体系建构

肖 锐

(中共云南省委党校/云南行政学院 社会和生态文明教研部,云南 昆明 650111)

一、问题提出与文献综述

(一)问题提出

建立健全生态产品价值实现机制是贯彻落实习近平生态文明思想的重要举措,是践行“绿水青山就是金山银山”理论(下称“两山”理论)的关键路径。习近平总书记关于“两山”理论的科学论断,指明了绿水青山既是自然财富、生态财富,又是社会财富、经济财富。生态产品价值实现就是将“绿水青山”的自然价值和生态价值转化为“金山银山”的社会价值和经济价值的过程。

促进民族地区经济社会发展全面绿色转型是“铸牢中华民族共同体意识”的关键一招。2019 年9 月27 日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话中指出“要加快少数民族和民族地区发展,提高把绿水青山转化为金山银山的能力。”①习近平.习近平谈治国理政(第3 卷)[M].北京:外文出版社,2017:300.诚然,民族地区生态地位重要、生态环境优良、生态资源丰富、生态文化深厚,普遍面临环境保护、经济发展、乡村振兴三重任务叠加的严峻形势。如何将生态优势转化为经济优势,走出一条“生态美、产业兴、百姓富”的绿色发展新路子,已经成为新时代新征程亟待破解的现实难题。

(二)文献综述

20 世纪60 年代国内外学者掀起了生态环境保护、可持续发展等问题研究的热潮。生态产品是中国化的概念,相关研究大致包括:一是关于生态产品的内涵及其价值,国外没有生态产品的概念,与之类似的是Ecosystem Services(生态系统服务)或Eco-Label Products(生态标签产品)(Daily,1997①Daily G C.Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems[M].Island Press,1997.;Costanza et al.,1997②Costanza R, Arge, Groot R D, Farberk S, et al.The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital[J].Nature, 1997 (15).),King(1966)③King R T.Wildlife and Man[J].New York Conservationist, 1966(06).提出了“生态系统服务”概念引起人们对生态系统价值的重视;20 世纪80 年代国内学者提出了“生态产品”概念(任耀武、袁国宝,1992)④任耀武,袁国宝.初论“生态产品”[J].生态学杂志,1992(06).,他们将生态产品界定为通过生态工艺生产的没有生态滞竭的安全可靠无公害的高档产品;现有研究对生态产品的界定有狭义和广义之分(丁宪浩,2010⑤丁宪浩.论生态生产的效益和组织及其生态产品的价值和交换[J].农业现代化研究,2010(06).;曾贤刚等,2014⑥曾贤刚,虞慧怡,谢芳.生态产品的概念、分类及其市场化供给机制[J].中国人口·资源与环境,2014(07).;沈辉、李宁,2021⑦沈辉,李宁.生态产品的内涵阐释及其价值实现[J].改革,2021(09).),普遍认为生态产品指维系生态安全、保障生态调节功能、提供良好人居环境的自然和劳动要素,如清新的空气、清洁的水源和宜人的气候等。二是关于生态产品价值如何度量,国外学者主要围绕生态系统服务价值、生态系统生产总产值、国民账户等方面进行评估核算(Ehrlich P R & Ehrlich A H,1992⑧EhrlichP R, Ehrlich A H.The Value of Biodiversity[J].Ambio, 1992(03).;MA,2005⑨MA(Millennium Ecosystem Assessment).Ecosystems and Human Well-being:Synthesis[R].Washington DC:World Resources Institute,2005.);国内学者从物质供给服务、生态调节服务和生态文化服务等方面评估生态产品价值(黄如良,2015)⑩黄如良.生态产品价值评估问题探讨[J].中国人口·资源与环境,2015(03).,欧阳志云等(1999)⑪欧阳志云,王效科,苗鸿.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999(05).建立了陆地生态系统生产总值(GEP)核算体系;王金南等(2022)⑫王金南.生态产品第四产业:理论与实践[M].北京:中国环境出版集团,2022.先后构建了绿色GDP1.0、绿色GDP2.0 和绿色GDP3.0 核算体系并且在多个省市持续开展核算。三是关于生态产品价值如何实现,主要涉及实现路径和模式(Bennett E Met al.,2009⑬Bennett E M, Peterson G D, Gordon L J.Understanding Relationships Among Multiple Ecosystem Services[J].Ecology Letters, 2009(12).;马建堂,2019⑭马建堂.生态产品价值实现路径、机制与模式[M].北京:中国发展出版社,2019.;张林波、虞慧怡,2022⑮张林波,虞慧怡.生态产品价值实现:理论、实践与任务[M].济南:山东人民出版社,2022.;高晓龙等,2022⑯高晓龙,张英魁,马东春,等.生态产品价值实现关键问题解决路径[J].生态学报,2022(20).)、机制保障(李宏伟等,2020⑰李宏伟,薄凡,崔莉.生态产品价值实现机制的理论创新与实践探索[J].治理研究,2020(04).;孙博文,2022⑱孙博文.建立健全生态产品价值实现机制的瓶颈制约与策略选择[J].改革,2022(05).)等。此外,有学者从理论基础、特定区域和产品分类等视角展开了相关研究(刘耕源等,2020①刘耕源,王硕,颜宁聿,等.生态产品价值实现机制的理论基础:热力学,景感学,经济学与区块链[J].中国环境管理,2020(05).;李燕等,2021②李燕,程胜龙,黄静,等.生态产品价值实现研究现状与展望——基于文献计量分析[J].林业经济,2021(09).;苏伟忠等,2022③苏伟忠,周佳,彭棋,等.长江三角洲跨界流域生态产品交易机制——以天目湖流域为例[J].自然资源学报,2022(06).)。

民族地区生态产品价值实现问题仍处于起步阶段,直接基于“两山”理论研究民族地区生态产品价值实现问题较为鲜见。既有研究主要从生态环境保护与治理(廖小明,2020④廖小明.协同治理视域下民族地区生态治理的路径选择[J].学术探索,2020(06).;韦正富、吴大华,2021⑤韦正富,吴大华.民族地区生态治理法治化的机制论析:基于民族、自然及政府关系的梳理[J].贵州民族研究,2021(04).)、民族生态文化(丁智才,2015⑥丁智才.边疆民族地区文化产业发展与民族特色文化保护研究[D].华中师范大学,2017.;尹仑,2021⑦尹仑.民族生态文化认同与中华民族共同体[J].原生态民族文化学刊,2021(01).)、生态扶贫与生态振兴(杨立生、熊健超,2020⑧杨立生,熊健超.基于绿色经济发展视角的云南民族地区生态扶贫研究[J].生态经济,2020(09).;周伍阳,2021⑨周伍阳.生态振兴:民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果的绿色路径[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2021(05).)等方面展开。党的十八大以来,少数学者开始关注民族地区生态产品价值实现问题,曾宪凤和赵晓雨(2013)⑩曾宪凤,赵晓雨.民族地区原生态产品的网络营销探讨[J].贵州民族研究,2013(06).探讨了民族地区原生态产品的网络营销问题;王兴华(2014)⑪王兴华.西部民族地区生态产品生产能力研究——以云南为例[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2014(01).以云南为例分析了西部民族地区生态产品生产能力;极少数学者基于区域实践案例总结了民族地区开展生态产品价值实现的成效和经验方法(辛彦,2019⑫辛彦.文山州生态产品价值实现机制研究[J].文山学院学报,2018(06).;周一虹、郭建超,2020⑬周一虹,郭建超.基于甘肃甘南草原旅游服务的生态产品价值实现研究[J].会计之友,2020(11).)。

综上所述,国外并未有清晰的“生态产品”概念,相关研究侧重于生态系统服务功能及自然资本项目,但关于生态系统服务价值评估的技术与方法极具启发借鉴意义。国内更注重环境保护与生态补偿研究,对民族地区来说尤为如此。总的看来,生态产品价值实现相关研究起步晚、发展快,目前尚处在探索阶段,相关研究成果相对丰硕,但鲜有专门就民族地区的生态产品价值实现机制及其政策进行系统的研究。因此,本文拟从以下两个方面进一步探索:一是从实现机制视角来看,已有研究认为生态产品价值实现机制可分为调查监测机制、价值评价机制、经营开发机制、保护补偿机制、实现保障机制和实现推进机制等,结合民族地区生态产品价值实现机制内在机理分析,本文尝试建构符合民族地区实际的生态产品价值实现机制。二是从政策保障体系视角来看,既有文献更多的是对国家、地方层面生态产品价值实现宏观政策的梳理,缺乏针对典型性区域生态产品价值实现路径所采用的具体政策工具及其保障进行深入分析,本文尝试构建符合民族地区生态产品价值的生态产品价值实现政策保障体系。这是本文拟解决的主要问题,亦可能是存在的创新点。

二、民族地区生态产品价值实现的主要现实困境

在生态产品价值实现过程中,目前仍存在一些现实困境。本文选取了云南省玉溪市、大理市、丽江市和普洱市等州市的民族地区为研究区域,通过与相关职能部门进行交流座谈,以及采用问卷方式对农户、企业和社会组织等相关利益主体进行问卷调查(发放问卷250 份,收回问卷250 份,有效问卷220 份)。通过实地调研发现,民族地区生态产品价值实现的现实困境主要有认知困境、核算困境、市场交易困境、政府主导困境和社会参与困境。

(一)认知困境

认知决定解决问题的能力。在调研过程中发现,85.90%的受访者对生态产品的内涵十分模糊,90.91%的受访者对生态产品的类别形式、特征属性仍很陌生,81.82%的受访者对生态产品存在认知不足。民族地区大多生态环境良好,有大量的生态产品,但由于人们对生态产品的认知存在困境,在很大程度上会阻碍其生态产品的价值实现。

主要表现在,一是对生态产品界定不清晰,无法掌握本地区生态产品的总量,不能判断本地区生态产品供给的能力;二是对生态产品的功能特点、保护与开发等情况不熟悉,无法真正认识到本地区生态产品的生态价值、经济价值和社会价值;三是有的受访对象没有认识到生态资源是经济发展的优质资源,而认为矿产资源、土地资源才是经济发展的优质资源;四是绝大多数受访者对如何实现生态产品价值,有哪些实现模式,有哪些具体实现路径也存在认识困境,这对民族地区生态产品价值实现形成了“先天”阻碍。

(二)核算困境

生态产品价值核算是中国生态文明制度建设的重要理论基础,是深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理论的重要举措。当前,中国各地有诸多地区开展了自然资本、生态资产、生态系统生产总值、生态价值等核算工作,其中有多个民族地区开展了生态产品核算工作。但由于存在核算对象异质性、核算方法不统一和核算结果应用难等问题,民族地区生态产品价值实现存在明显的核算困境。

主要表现在,一是民族地区生态产品数量和质量均存在不同程度的差异,不同行政区域生态产品市场价值也存在差别,尚未形成反映市场供需关系的生态产品价值核算价格机制;二是目前民族地区生态产品价值核算评估指标体系不完善,目前仍未形成一套科学的、易操作的评估方法,国内外现有诸多核算方法,各民族地区核算过程中根据自身情况进行合理调整,但均为探索性生态产品价值核算,其科学性有待进一步实践论证;三是民族地区生态产品核算由谁核算、由谁定价也不规范,这将直接影响生态产品价值核算结果应用问题,最终核算结果是否被现实客观应用是一个需要重点关注的问题。

(三)市场交易困境

民族地区拥有独特的自然资源、丰富的生态景观、优良的空气水源、多元的民族文化等优质生态产品,但众多的生态产品无法实现其市场价值,生态资源无法实现其生态价值,绿水青山无法变现为金山银山,生态优势无法转变为经济优势。由于存在产权界定不明晰、平台建设滞后、品牌建设滞后等问题,民族地区生态产品价值实现存在市场交易困境。

主要表现在,一是生态产品大量存在,但其产权归属不明晰,这是阻碍民族地区生态产品价值实现市场交易的前置性条件;二是绝大多数地区缺少市场交易平台,生态产品供给者与需求者交易通道不畅,存在有价无市或有市无价等情况,如何有效处理好供给方和需求方关系以激活市场、创建平台、发展市场是下一步要关注的重大问题;三是生态产品品牌建设滞后,调研发现,九成以上的民族地区生态产品没有创建企业品牌、区域性公共品牌,无品牌的生态产品将会在市场交易中一定程度上缺乏竞争优势,市场认可度不高。

(四)政府主导困境

政府公共管理职能决定了其是生态产品第一负责人的重要地位,特别是针对具有非竞争性、非排他性的公共性生态产品价值实现(主要推动者),对有限的非竞争性或有限的非排他性的准公共性生态产品价值实现亦起着重要角色作用。目前,民族地区生态产品供给模式主要分为政府供给和市场供给。其中,政府主导的生态产品供给主要有政府主导性型、政府参与市场供给型、政府支持志愿服务型等三种主要模式。由于生态产品价值实现还是一个新课题,在操作层面仍存在一些政府主导困境。

主要表现在,一是民族地区大多为欠发达、后发展地区,而生态产品价值实现过程中需要大量的资金支持,但这些地区财政面临较大困境,推动生态产品价值实现存在较大的财政支持资金缺口;二是条件比较好的民族地区有能力投入大量资金推动生态产品价值实现,但在发展的过程中存在资金使用效率不高、缺乏外部监督等局限性;三是政府主导模式大多数仍是以生态补偿方式进行,存在范围单一、标准单一、方式单一等存在,难以充分调动生态产品价值实现相关利益主体的参与积极性;四是跨行政区域的生态产品价值实现问题,容易导致中央政府与地方政府之间、涉事地方政府之间、地方政府与相关利益主体之间存在事权与责任不清。

(五)社会参与困境

社会主体是生态产品价值实现的重要参与者,是形成政府主导、市场化运作、社会各界参与推动民族地区生态产品价值实现的重要一环。通过调研发现,目前社会主体参与到民族地区生态产品经营开发过程中仍存在吸引力不够、利益分配机制不健全、法律法规体系不完善、物流体系建设滞后等困境。

主要表现在,一是一些地方政府主导作用发挥不充分,没有生态产品产业化意识,无法以优质的产业项目大力吸引社会主体参与到生态产品经营开发中,在鼓励高校毕业生、城市返乡人才等参与生态产品的价值开发还不够;二是未厘清生态产品经营开发过程中各主体的利益合理分配问题,政府、社会主体、权属者合作经营开发机制不健全;三是从中央到地方的相关法律法规仍不完善,地方政府无立法权,有关社会主体参与生态产品经营开发过程中的权益得不到有效保障;四是物流体系建设对于民族地区生态产品价值实现来说是根本性保障问题,然而目前诸多民族地区乡、村级农村物流体系建设仍较为滞后,一定程度上阻碍了社会主体参与的积极性。

当然,民族地区也有同其他地区一样,在生态产品价值实现问题上还存在产权困境、技术困境、理论困境、实践困境、政策及制度困境等问题,这些困境都需要我们在实践中进行创新性地破解。

三、“两山”理论视域下民族地区生态产品价值实现机制的内在机理

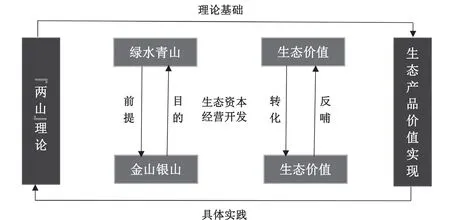

推动生态产品价值实现是“绿水青山就是金山银山”理念的具体实践,“两山”理论为民族地区生态产品价值实现提供了坚实的理论基础。建立健全民族地区生态产品价值实现机制是一项复杂的系统工程,要以系统观念、整体思维进行设计,既要补齐生态产品价值实现的现实困境短板,还要以战略眼光谋划长远,做好战略规划,加强制度供给,打通体制机制障碍。

(一)“两山”理论与民族地区生态产品价值实现的内在逻辑

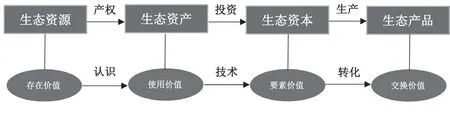

“两山”理论深刻回答了发展和保护之间的辩证统一关系,指明了保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。从这个视角来看,“两山”理论认为生态资源是一种生产力要素,是具有价值的;生态资源可通过产权认定成为生态资产,使生态资源实现其现实的使用价值;而生态资产如何转换为生态产品实现其交换价值,中间还必须对生态资产进行投资,通过技术手段使得生态资产转变为具有保值增值的生态资本,进而形成绿水青山转换为金山银山的价值转化逻辑,这为民族地区生态产品价值实现提供了内在理论逻辑,具体转化过程见图1。

图1 民族地区生态资源转变为生态产品的价值转化逻辑

基于以上分析,本文认为“两山”理论与民族地区生态产品价值实现的内在逻辑关系如图2 所示。

图2 “两山”理论与民族地区生态产品价值实现的内在逻辑

(二)“两山”理论视域下民族地区生态产品价值实现机制形成机理

基于生态资源转变为生态产品的价值转化逻辑和“两山”理论与民族地区生态产品价值实现的内在逻辑分析。本文认为,民族地区亟待建立健全生态资源资产化、生态资产资本化、生态资本产品化等三个方面的生态产品价值实现机制。

1.生态资源资产化及其机制

生态资源资产化是“绿水青山”转化为“金山银山”的准入过程,是民族地区生态产品价值实现的第一步。在这个过程中,客观要求要对民族地区生态资源存在的价值进行产权界定,通过确权登记等方式对其进行认定,将生态资源实现资产化,使其从存在价值向具有现实使用价值的转化。相应的,这一步需要构建民族地区生态产品价值实现的认定机制。

2.生态资产资本化及其机制

生态资产资本化是“绿水青山”转化为“金山银山”的启动过程,是民族地区生态产品价值实现的第二步。在这个过程中,只有将生态资产作为一种生产要素投入生态产品生产中,并与其他生产要素相结合才能产出“金山银山”。这一过程要实现生态资产的使用价值向具有要素价值的生产资本进行转化。相应的,这一步需要构建民族地区生态产品价值实现的投入机制。

3.生态资本产品化及其机制

生态资本产品化是“绿水青山”转化为“金山银山”的转化过程,是民族地区生态产品价值实现的第三步,也是关键一步。在这个过程中,要通过劳动和技术形成生态产品。在形式上体现的是生态产品的生产过程,实质上是民族地区生态资本的要素价值转换为交易价值。相应的,这一步需要构建民族地区生态产品价值实现的开发机制、核算机制和交易机制。

从民族地区生态产品价值链来看,存在价值→使用价值→要素价值→交换价值是其价值实现机制的内在逻辑。需要注意的是,民族地区生态产品价值实现是一个有机统一的动态循环系统,前一步是后一步的前提基础,后一步是前一步的价值延伸,前后每一步都环环相扣。因此,应遵循价值实现传递规律,需构建民族地区生态产品价值实现的认定机制、投入机制、开发机制、核算机制和交易机制,从而形成一个系统循环的机制闭环。

四、“两山”理论视域下民族地区生态产品价值实现的主要机制

基于前文分析,并遵循生态产品价值实现规律,本文认为民族地区亟待加快构建生态产品价值实现的认定机制、投入机制、开发机制、核算机制和交易机制等五个方面的主要机制。

(一)民族地区生态产品价值实现认定机制

生态资源是生态产品的物质基础,推动民族地区生态产品价值实现首先应对其生态资源进行认定。一方面是产权认定,确定民族地区各类生态资源的产权主体,划清其所有权和使用权的边界,厘清其出让、转让、出租、抵押、入股等权责归属,为民族地区生态资源的使用价值提供清晰的产权属性;另一方面是要开展民族地区生态产品基础信息的普查,加强对民族地区各类生态资源的类别、数量、质量等底数认定,形成民族地区生态资源的目录清单,为其实现资产化提供基础信息。

(二)民族地区生态产品价值实现投入机制

生态资产作为生产要素投入生态产品生产过程中,以实现生态资产向生态资本的转变,这实质上是民族地区生态产品实现价值转化的客观要求。一方面,将生态资产作为生产投入要素,避免民族地区生态资产处于闲置或消耗状态,从而为生态资产所有者带来剩余价值;另一方面,加大对生态技术的投入,生态技术投入决定着民族地区生态资产价值转化的程度,通过生态技术手段有效解决生态资产的使用价值向要素价值的转化障碍,进而将要素价值转化到生态资本中,并为生产出生态产品提供技术支撑。

(三)民族地区生态产品价值实现开发机制

生态产品开发是经营性生态产品通过市场机制实现交换价值的模式,是生态资本产品化的过程,是市场化程度最高的生态产品价值实现模式。建立健全生态产品价值实现开发机制,有利于民族地区充分发挥当地的生态资源优势,在做好保护生态环境的前提下通过产业开发把本地的绿水青山转化为金山银山。一方面是要推动民族地区生态产品交易中心建设,推进供给方与需求方有效精准衔接,在交易平台基础上鼓励探索多样化生态产品价值实现模式与路径;另一方面,通过打造区域性品牌,把民族地区各类生态产品打造成为一套品牌组合拳,促进生态产品价值增值,着力生态产品品牌开发。

(四)民族地区生态产品价值实现核算机制

民族地区生态产品的价值实现与其价值核算紧密关联,只有对生态产品潜在隐含价值进行量化显化,才能真正推动其交换价值的实现。一方面,根据民族地区生态产品的特征,构建价值评价体系,明确价值核算统计口径,建立价值核算具体方法,实现价值核算标准化;另一方面,价值核算结果的运用,以民族地区产业生态化和生态产业化为目标定位,加强核算结果在生态资源权益交易、生态补偿、生态环境损害赔偿等方面的应用。

(五)民族地区生态产品价值实现交易机制

生态产品价值的具体实现阶段是通过交易获得交换价值,把民族地区生态产品以商品或服务的形式进行交易,最终实现其生态产品的货币量。基于民族地区生态产品的市场基本属性,一方面是建立适应于民族地区公共性生态产品价值实现的政府采购机制,调节产权主体与受益者之间的利益关系;另一方面是建立适用于民族地区经营性生态产品价值实现的市场化运作机制,解决生产者与消费者之间利益关系;同时,还要建立适用于民族地区准公共性生态产品价值实现的企业和社会各界参与机制,推动企业、社会公众、组织等多元化参与。

五、“两山”理论视域下民族地区生态产品价值实现的政策保障体系建构

民族地区要完整准确全面理解“两山”理论,坚定“绿水青山”就是“金山银山”的理念,要以习近平总书记提出的绿色发展观为指导,加快推进生态产品价值实现,将“绿水青山”的自然价值和生态价值转化为“金山银山”的社会价值和经济价值,促进民族地区经济社会发展全面绿色转型。

(一)坚定理论自信,强化实践认识

理论来源于实践,又指导实践。“两山”理论是马克思主义基本原理同中国生态文明建设具体实际相结合、同中华民族优秀传统文化相结合的重要理论创新,是推动民族地区生态产品价值实现的重要理论支撑。深刻理解和领会习近平总书记提出的“两山”理论,是解决民族地区生态产品价值实现认知困境的关键,是指导民族地区推动生态产品价值实现生动实践的前提。

目前,大多民族地区各级各部门对“两山”理论的理解仍不透彻,对生态产品价值实现实践仍处于初步探索阶段。民族地区推动生态产品价值实现,要从理论内涵上理解生态产品价值实现的理论基础和科学内涵,解决民族地区对生态产品内涵认知的表面化,对生态产品分类的模糊化,对生态产品价值实现机制理解的片面化,从而科学指导生态产品价值实现的具体实践。一是要加强对民族地区生态产品价值实现基础研究的支持,深化与国内外知名专家学者、科研团队的合作,以课题项目、规划研究、论坛年会等形式强化相关理论研究;二是要大力推动相关理论研究的成果转化,将理论层面研究的认知提升应用于民族地区生态产品价值实现探索中,进行试点示范,并总结成功经验进行广泛推广;三是政策上支持民族地区生态产品实现的理论创新和实践探索,建立容错纠错机制,保护创新的积极性。

(二)加强顶层设计,推进制度改革

民族地区生态资源丰富,生态产品种类、特征、范围及其价值实现十分繁杂,建立健全民族地区生态产品价值机制要从理论到实践、中央到地方、从政府到其他相关主体,各级各部门、各领域各主体协同发力。一是国家层面,中央各部门要抓好统筹,建立以国家民委、国家发改委、自然资源部、生态环境部等有关部委有效配合的工作联动机制,加强制度供给,指导、协调统筹区域协同发展;二是省级层面,结合民族地区实际,贯彻《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,制定民族地区的指导意见,提出具体明确要求,制定具体目标任务;三是市县层面,要抓好中央、省级相关政策落实,党政一把手要负责推进实施,激发民族地区基层进行生态产品价值实现具体实践。

与此同时,要进一步建立完善民族地区生态产品价值实现相关制度保障。一是要建立完善民族地区生态产品资产产权制度,明确生态产品的产权归属主体,明确生态产品权属主体权益制度及其出让、转让、抵押等权责制度;二是要建立完善民族地区生态产品信息普查制度,利用现代化技术手段开展信息普查,对各类生态产品进行统一确权登记,形成民族地区生态产品目录清单,建立信息公开公布平台;三是建立完善民族地区生态产品交易制度,完善从中央到地方的纵向生态补偿制度,完善规范区域、流域间的横向生态补偿制度,鼓励个人、企业、社会组织等相关主体通过购买、租赁和抵押等形式获取使用权,建立市场化、多元化交易制度。

(三)建立分类目录,健全核算体系

建立生态产品目录是推进民族地区生态产品价值实现的前提。在现有国民经济统计体系分类和生态产品分类的基础上,可基于产业分类的视角,建立与国民经济统计分类既有衔接性而又不重复的分类目录,将有利于促进民族地区生态产品的生产和发展。一是要参考国民经济统计的分类方法,根据民族地区生态产品同质性原则、终端产品原则和衔接性原则,建立与第一产业、第二产业、第三产业有衔接性的分类目录;二是合理调整与第一产业、第二产业、第三产业相重合的产品分类,如第一产业中的绿色农产品、野生农产品等建议调整至生态产品中的农林产品大类中;三是支持民族地区将生态产品培育成新兴产业,或将其创新发展成为与第一产业、第二产业、第三产业相对应的第四产业。

科学合理的生态产品分类目录,为民族地区建立可推广复制的价值核算体系奠定了基础。健全民族地区生态产品价值核算体系,一是政府要充分发挥引导作用,探索符合民族地区具体实际的生态产品价值核算指标体系和测算方法,充分借鉴国内外有关核算指标、方法、定价等方面的最新科学研究成果,构建“政府+生态产业”的生态产品价值核算模式路径;二是要加快制定民族地区生态产品价值核算条例,鼓励有基础、有条件的民族地区先行开展生态产品价值核算,并逐步调整完善核算方法;三是建立基于民族地区生态产品价值核算的政府绩效考核制度,将生态产品价值核算结果作为各级政府绩效的重要参考,提高各级党员干部参与的主动性和能动性。

(四)树立示范引领,实施重大工程

生态产品价值实现是一项系统工程,有些民族地区难免存在畏难情绪,主观能动性不足。为推进民族地区生态产品价值实现,积极主动破解“五大困境”,可选择有条件且具有典型性的民族县区建立试验区。一是鼓励试验地区先行先试、大胆创新,把生态产品价值实现试点建设作为一项当前的重要政治任务,高标准、严要求抓试点示范工作;二是整合统筹相关各类资金,建立试点示范地区生态产品价值实现专项资金;三是及时总结试点示范经验,形成可操作、可推广、可复制的经验,打造多个实践示范样板,为其他地区生态产品价值实现提供参考。

生态产品价值实现要以重大工程为载体。为维护民族地区森林、草原、湿地等良好生态系统的生态功能,要部署生态产品价值实现重大工程。一是坚持“山水林田湖草沙”的整体系统观,系统整合民族地区原有重大生态建设工程,开展生态产品供给保障重大工程的顶层设计;二是明确民族地区工程重点范围,要以重点生态功能区、生态红线区等生态良好区域为重点,开展生态产品保质增值工程、提质增效工程等重大工程,继续实施天然林保护、湿地保护等重大工程;三是将重大工程进行细化落实到各级各部门,制定工程推进的时间表、路线图,明确各类工程的具体目标任务,并对其进行督察考核,开展民族地区重大生态工程的生态产品价值实现成效审计。

(五)突破技术瓶颈,发展绿色金融

生态产品价值实现是一项涉及民族地区政治、经济、社会多方面的系统工程,目前还没有形成一套成熟的经验模式与路径。要把生态资源、自然资本转化为可广泛交易的生态产品,将会涉及重大关键技术攻关难题。民族地区要突破生态产品价值实现技术瓶颈,一是要实施诸多重大科技专项研究,聚集生态、环境、产业、经济、金融等各领域科研团队进行长期攻关,开展具有前沿性、实践性的政策研究;二是要建立民族地区生态产品价值实现科技创新研究平台,开展基础理论和实践应用研究,突破“两山”转化过程中的技术瓶颈;三是进行定点跟踪研究,建立各民族县区与相关科研机构联合攻关机制,针对每一个面临的具体技术瓶颈,逐一突破,不断建立完善民族地区生态产品价值实现的技术体系。

金融是现代产业发展的血液,绿色金融创新亦是生态产品价值实现的血液。民族地区大多为欠发达、后发展地区,经济实力、财政实力相对较弱,在推进生态产品价值实现进程中亟需大量资金支持。因此,要多措并举大力发展绿色金融,为生态产品产业化发展提供保障。一是要拓宽民族地区绿色金融融资渠道,围绕生态产品发展绿色信贷、绿色证券等绿色金融业务;二是建立健全民族地区绿色金融法律法规体系,制定完善绿色金融政策体系,为民族地区绿色金融营造良好法律和政策环境;三是不断完善民族地区绿色金融体系,在政策上大力支持银行、证券、基金等金融机构,完善绿色信贷、绿色证券等金融体系,开展多元化绿色金融产品,引导资本向民族地区生态产品交易市场流动,逐步实现从“喂养式”生态治理与修复转变为“自养式”生态绿色可持续发展。

(六)做好管理文章,构建交易体系

民族地区生态产品价值实现要做好生态资源、自然资本产权管理这篇大文章,这是构建生态产品市场化、多元化交易的重要基础。一是要成立民族地区生态资源、自然资本产权交易中心,学习借鉴福建南平“森林生态银行”的具体做法,将林权拓展为碳汇、土地经营权等产权进行交易,探索出“绿色金融+生态产品”的实践模式;二是从制度设计层面将生态资源、自然资本实现票据化,学习借鉴重庆市“地票”“林票”的具体做法,以票据制度为核心,探索出“票+生态产品”的实践模式;三是抓好农村土地集体所有制这个基点,做大做强农村土地资源的保值增值,充分激发农民群众的积极性和主动性,通过“土地+生态产品”的实践模式,有效解决农民、集体、政府三者利益分配,打通“两山”转化的利益主体障碍。

建立健全运行通畅的生态产品市场交易体系,是民族地区生态产品价值实现的重要载体。这为生态产品供给者与需求者之间搭建了直接进行交易的平台,为民族地区生态产品价值实现提供了重要保障。一是要推进民族地区生态产品交易市场建设,从政策上支持建立统一规范的生态产品市场交易中心;二是不断建立健全民族地区生态产品市场交易制度,形成以市场化为导向的生态产品价格形成机制;三是构建完善民族地区生态信用评价机制,引入第三方机构,制定评价清单,合理应用评估结果,最大程度限制各主体对民族地区生态产品的过度使用。